En el que el huérfano hace testamento

El secretario, que a primera hora de la mañana siguiente trabajaba en la Ciénaga Deprimente, fue informado de que en el vestíbulo esperaba un joven que respondía al nombre de Fangoso. El lacayo que le transmitió esa información hizo una apropiada pausa antes de pronunciar el nombre, a fin de expresar que el joven en cuestión se lo había hecho repetir a pesar suyo, y que si el joven hubiera tenido el buen sentido y el buen gusto de heredar otro nombre le habría ahorrado al portador la opinión que este le merecía.

—El señor Boffin estará encantado —dijo el secretario sin perder un ápice la compostura—. Hazlo pasar.

Una vez hicieron entrar al señor Fangoso, se quedó cerca de la puerta: revelando en distintas partes de su figura muchos botones sorprendentes, desconcertantes e incomprensibles.

—Me alegro de verte —dijo John Rokesmith, en un jovial tono de bienvenida—. Te estábamos esperando.

Fangoso le explicó que su intención era llegar antes, pero que el Huérfano (al que mencionaba como Nuestro Johnny) había estado enfermo, y que habían esperado a que se pusiera bueno.

—Así pues, ¿ahora ya está bien? —dijo el secretario.

—No, no lo está —dijo Fangoso.

Una vez el señor Fangoso hubo sacudido la cabeza un buen rato, pasó a observar que pensaba que Johnny «debía de haberlo pillado de los recogidos». Al preguntarle a qué se refería, contestó a lo que le había salido, sobre todo por el pecho. Al pedirle que se explicara, afirmó que había algunos más grandes que una moneda de seis peniques. Instado a utilizar el caso nominativo, opinó que no podían ser más rojos.

—Pero siempre y cuando salgan hacia fuera, señor —añadió Fangoso—, no son nada del otro mundo. Lo que no hay que permitir es que salgan hacia adentro.

John Rokesmith dijo que esperaba que el niño hubiera tenido asistencia médica. Naturalmente, dijo Fangoso, lo habían llevado una vez a la tienda del médico. ¿Y cómo lo había llamado el médico?, le preguntó Rokesmith. Tras perpleja reflexión, Fangoso respondió, más animado:

—Le dio un nombre que era demasiado largo para unos puntitos. —Rokesmith sugirió sarampión—. No —dijo Fangoso, muy seguro de sí mismo—, ¡mucho más largo que eso, señor!

(El señor Fangoso pareció dignificado por ese hecho, y pareció considerar que eso arrojaba algún mérito sobre el pobrecillo paciente).

—La señora Boffin lamentará oírlo —dijo Rokesmith.

—La señora Higden dijo lo mismo, señor, al no dejarlo venir, con la esperanza de que Nuestro Johnny se recuperara.

—Pero se recuperará, espero —dijo Rokesmith, volviéndose repentinamente hacia el mensajero.

—Espero —replicó Fangoso—. Todo depende de que no le salgan hacia dentro.

A continuación prosiguió, diciendo que si Johnny los había «pillado» de los recogidos, o si los recogidos los habían «pillado» de Johnny, no lo sabía, pero que a estos los habían mandado a casa y los habían «pasado». Además, como la señora Higden le había dedicado sus días y sus noches a Nuestro Johnny, que no salía de su regazo, todo el trabajo del rodillo había recaído sobre él, y que había tenido «unos días muy duros». Esa desgarbada imagen de la honestidad se iluminó y se sonrojó al decirlo, extasiado con el recuerdo de haber sido tan útil.

—Ayer por la noche —dijo Fangoso—, cuando estaba haciendo girar la rueda, bastante tarde, el escurridor parecía igual que la respiración de Nuestro Johnny. Empezó muy bien, luego, mientras se apagaba, tembló un poco y se hizo irregular, luego, cuando le tocó dar toda la vuelta, le entró como un traquetreo y costaba moverla, luego fue como la seda, y así siguió hasta que al final ya no sabía qué era el rodillo y qué Nuestro Johnny. Tampoco Nuestro Johnny lo sabía muy bien, pues a veces, cuando el escurridor va lento dice «¡Me ahogo, abuela!», y la señora Higden lo incorpora en su regazo y me dice «Para un poco, Fangoso», y todos paramos. Y cuando Nuestro Johnny vuelve a respirar, vuelvo a darle a la manivela, y vamos todos juntos.

Fangoso, con su descripción, había ido abriendo más y más los ojos, y ponía una sonrisa inexpresiva. A continuación se contrajo en una efusión de lágrimas medio reprimida, y, con la excusa de que tenía calor, se pasó la parte inferior de la manga por los ojos, formando un manchón singularmente torpe, laborioso y circular.

—Qué mala suerte —dijo Rokesmith—. Debo ir a contárselo a la señora Boffin. Quédate aquí, Fangoso.

Fangoso se quedó allí, contemplando el dibujo del papel de la pared, hasta que regresaron el secretario y la señora Boffin. Y con la señora Boffin había una joven (cuyo nombre era señorita Bella Wilfer) que era más digna de contemplación, se dijo Fangoso, que el mejor empapelado.

—¡Ah, mi pobrecillo y querido John Harmon! —exclamó la señora Boffin.

—Sí, señora —dijo el condolido Fangoso.

—No crees que esté muy mal, muy mal, ¿verdad? —preguntó la agradable criatura con sana cordialidad.

Actuando de buena fe, y al ver que eso colisionaba con sus deseos, Fangoso echó la cabeza hacia atrás y soltó un melifluo aullido, que redondeó sorbiendo por la nariz.

—¡Tan mal! —exclamó la señora Boffin—. ¡Y Betty Higden no me lo ha dicho antes!

—Creo que a lo mejor tenía miedo, señora —contestó Fangoso, vacilante.

—¿De qué, por el amor de Dios?

—Creo que a lo mejor tenía miedo —replicó Fangoso, sumiso— de interponerse en la felicidad de Nuestro Johnny. Las enfermedades dan muchos problemas, y muchos gastos, y muchas veces ha visto que la gente les pone muchos peros.

—Pero ¿cómo puede haber pensado que le escatimaría nada a ese querido niño? —dijo la señora Boffin.

—No es eso, señora, solo que a lo mejor pensó (por costumbre) que eso podría interponerse en la felicidad de Johnny, y a lo mejor intentó curarlo sin que nadie lo supiera.

Fangoso conocía bien el terreno que pisaba. Ocultarse en la enfermedad, como un animal inferior; desaparecer, acurrucarse y morir; ese había sido el instinto de esa mujer. Guardar en sus brazos al niño enfermo que le era tan querido, y ocultarlo como si fuera un criminal, y mantenerlo apartado de todos los cuidados que no fueran su ternura y su paciencia ignorantes, habían sido la idea que tenía aquella mujer del amor, la fidelidad y el deber de una madre. Los vergonzosos relatos que leemos cada semana del año cristiano, señores y caballeros e ilustres juntas directivas, los infames registros de esa pequeña inhumanidad oficial, no le pasan por alto a la gente como nos pasan por alto a nosotros. Y de ahí esos prejuicios irracionales, ciegos y obstinados, tan asombrosos para nuestra magnificencia, y que no tienen más razón de ser —Dios salve a la Reina y confunda su política—, no, que el humo que sale del fuego.

—Ese no es lugar para el pobre niño —dijo la señora Boffin—. Díganos, querido Rokesmith, qué es lo mejor que podemos hacer.

Rokesmith ya había pensado qué hacer, y la consulta fue muy breve. Dijo que lo prepararía todo y que más o menos en media hora podrían ir todos a Brentford.

—Por favor, lléveme —dijo Bella.

Así pues, pidieron un carruaje en el que cupieran todos, y mientras tanto a Fangoso lo agasajaron con un festín que tomó a solas en la habitación del secretario, haciendo realidad aquella visión de cuento de hadas: carne, cerveza, verduras y budín. A consecuencia de lo cual, sus botones adquirieron un aspecto más inoportuno que antes, a excepción de dos o tres de la región de la cintura, que modestamente se retiraron a una zona de pliegues.

Aparecieron puntuales el carruaje y el secretario. Este se sentó en el pescante de delante, y el señor Fangoso ocupaba la parte posterior. Así, al Tres Urracas, como la otra vez: allí se tendió la mano a la señora Boffin y a la señorita Bella para ayudarlas a salir, y desde ese lugar los tres fueron andando a la casa de la señora Betty Higden.

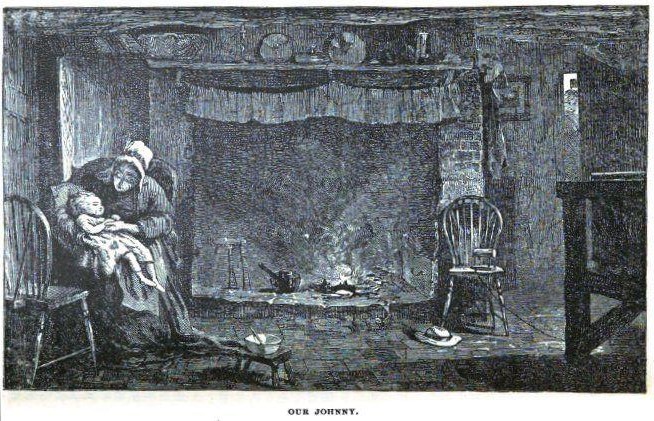

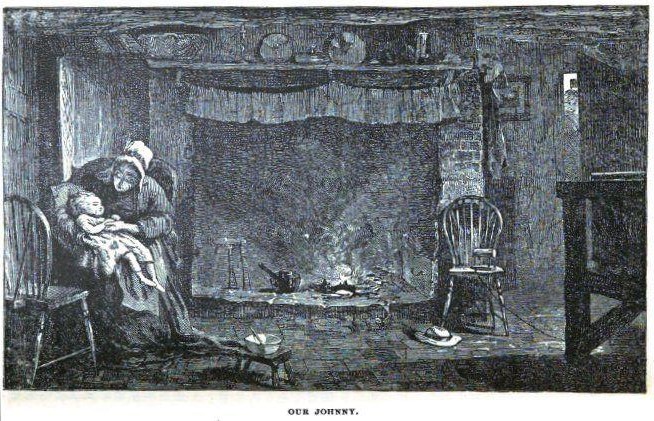

Pero de camino se pararon en una juguetería y compraron ese noble corcel, cuyos arreos y características les habían sido descritos la última vez por el mundano huérfano, y un arca de Noé, y también un pájaro amarillo con una voz artificial en su interior, y también un muñeco militar tan bien vestido que, de haber sido de tamaño natural, sus camaradas de la Guardia nunca lo habrían descubierto. Con todos esos regalos, levantaron el pestillo de la puerta de Betty Hagden y la vieron sentada en el rincón más oscuro y recóndito, con el pobre Johnny en el regazo.

—¿Y cómo está mi niño, Betty? —preguntó la señora Boffin, sentándose junto a ella.

—¡Está mal! ¡Está mal! —dijo Betty—. Empiezo a temerme que no acabe siendo ni suyo ni mío. Todos los otros se han ido al Poder y la Gloria, y me parece que ahora lo están atrayendo desde allí… se lo están llevando.

—No, no, no —dijo la señora Boffin.

—Si no, no sé por qué cierra el puñito, como si se agarrara a un dedo que no puedo ver. Mírelo —dijo Betty, abriendo las ropas que envolvían al niño, colorado, y mostrando la manita que apretaba cerrada sobre el pecho—. Siempre está así. No me hace caso.

—¿Duerme?

—No, creo que no. No duermes, ¿verdad, Johnny?

—No —dijo Johnny con la voz serena de quien se apiada de sí mismo, y sin abrir los ojos.

—Aquí está la señora, Johnny. Y el caballo.

Johnny podía contemplar a la señora con completa indiferencia, pero no al caballo. Abrió sus párpados caídos y lentamente puso una sonrisa al contemplar ese espléndido fenómeno, y quiso cogerlo en sus brazos. Como era demasiado grande, lo colocaron sobre una silla, donde el niño pudiera agarrarlo por la melena y contemplarlo. Pero enseguida se olvidó de hacerlo.

Pero como Johnny murmurara algo con los ojos cerrados, y la señora Boffin no supiera el qué, la anciana Betty inclinó el oído para escucharlo y se esforzó en comprenderlo. Cuando le pidieron que repitiera lo que había dicho el niño, lo hizo dos o tres veces, y entonces resultó que la criatura debía de haber visto más de lo que imaginaban cuando había alzado la mirada hacia el caballo, pues lo que había dicho en el murmullo era: «¿Quién es esa señora tan guapa?». La señora tan guapa era Bella; y si la visión de ese pobre niño ya la había conmovido de por sí, resultó aún más patética por el hecho de que había pasado poco tiempo desde que el corazón se le derritiera con su pobre padre, y por la broma de este al llamarla «preciosa mujer». Así pues, la actitud de Bella fue muy cariñosa y natural cuando se arrodilló sobre el suelo de ladrillo para abrazar al niño, y cuando este, con su admiración infantil de lo que es joven y bonito, acarició a la guapa señora.

—Y ahora, mi queridísima Betty —dijo la señora Boffin, con la esperanza de que se diera cuenta de su oportunidad, y posando su mano persuasivamente en el brazo de ella—, hemos venido a sacar a Johnny de aquí para llevarlo donde puedan cuidarlo mejor.

Al instante, y antes de que se pudiera decir nada más, la anciana se puso en pie con los ojos encendidos, y corrió hacia la puerta con el niño enfermo.

—¡Alejaos de mí, todos vosotros! —gritó desaforadamente—. Ya sé lo que pretendéis. No os interpongáis en mi camino, ninguno de vosotros. ¡Antes mataré al pequeño, y luego me mato yo!

—¡Calma, calma! —dijo Rokesmith para aplacarla—. No lo entiende.

—Lo entiendo perfectamente. Demasiado bien que lo sé, señor. He huido de eso durante muchos años. ¡No! ¡Ni iré yo, ni irá el niño, mientras haya en Inglaterra suficiente agua para cubrirnos!

El terror, la vergüenza, un arrebato de horror y repugnancia, encendieron aquella cara ajada y la enloquecieron por completo, y habrían sido una visión horrorosa, aunque solo se hubiera encarnado en una anciana criatura. ¡No obstante, es algo que se ve a menudo en otros semejantes, señores y caballeros e ilustres juntas directivas!

—¡Me han estado acechando toda la vida, pero no me llevarán viva, ni a mí ni a mi niño! —gritó la anciana Betty—. He acabado con vosotros. De haber sabido a qué veníais, habría cerrado puertas y ventanas y me habría dejado morir de hambre antes de permitir que entrarais!

Pero al ver la expresión honesta de la cara de la señora Boffin, cedió, y acuclillándose junto a la puerta e inclinándose sobre su carga para acallarla, dijo humildemente:

—Quizá mis miedos me han hecho equivocarme. ¡Si ha sido así, díganmelo, y que el Señor me perdone! Me asusto enseguida, lo sé, y se me va un poco la cabeza de tanta fatiga y tanto velar.

—¡Tranquila, tranquila! —replicó la señora Boffin—. ¡Vamos, vamos! No diga nada más, Betty. Ha sido un error, un error. Cualquiera de nosotros lo habría cometido en su lugar, y habría sentido lo mismo que usted.

—¡El Señor la bendiga! —dijo la anciana, extendiendo la mano.

—Y ahora veamos, Betty —añadió aquella alma amable y compasiva, estrechándole dulcemente la mano—, lo que quería decir en realidad, y lo que debería haber empezado diciendo si hubiese sido un poco más prudente y hábil. Queremos llevar a Johnny a un lugar donde no hay más que niños; un lugar a propósito para niños enfermos; donde los médicos y las enfermeras se pasan la vida con niños, solo hablan con niños, solo tocan niños, solo consuelan y curan a niños.

—¿De verdad existe un sitio así? —preguntó la anciana con una expresión de asombro.

—Sí, Betty, le doy mi palabra, y lo verá. Si el niño fuera a estar mejor en mi casa, lo llevaría allí; pero la verdad, la verdad es que no.

—Lléveselo donde quiera, querida —replicó Betty, besando con fervor la mano consoladora—. No soy tan terca como para no creer su voz y su cara, y así lo haré mientras pueda ver y oír.

Una vez obtenida esta victoria, Rokesmith se apresuró a sacarle provecho, pues se dio cuenta de que, lamentablemente, se había perdido mucho tiempo. Envió a Fangoso para que hiciera venir el carruaje a la puerta; pidió que envolviesen cuidadosamente al niño; rogó a la anciana Betty que se pusiese la capota; recogió los juguetes, haciendo comprender al niño que sus tesoros iban a ser transportados con él; y lo preparó todo con tanta celeridad que en cuanto llegó el carruaje no faltaba un detalle, y un minuto después ya estaban de camino. Dejaron atrás a Fangoso, quien alivió el exceso de emociones de su pecho dándole al escurridor como un poseso.

En el Hospital Infantil, el gallardo corcel, el arca de Noé, el pájaro amarillo, y el oficial de la Guardia, fueron tan bienvenidos como su propietario. Pero el médico le dijo a Rokesmith en un aparte:

—Deberían haberlo traído hace días. ¡Demasiado tarde!

No obstante, todos fueron llevados a una habitación limpia y ventilada, y en ella Johnny volvió en sí de su sueño, su desvanecimiento, o lo que fuera, y se encontró tendido en una tranquila camita, con una pequeña plataforma sobre el pecho en la que se alineaban, como para infundirle ánimos y darle un poco de alegría, el arca de Noé, el noble corcel y el pájaro amarillo; y el oficial de la Guardia vigilándolo todo, para satisfacción de su patria tanto como si se hallara en un desfile. Y en la cabecera de la cama había un cuadro en colores muy bonito, que representaba, por así decir, a otro Johnny, este sentado en las rodillas de un ángel que seguramente adoraba a los niños. Y un hecho maravilloso que contemplar: Johnny se había convertido en uno más de aquella pequeña familia, todos en sus camitas (excepto dos que jugaban al dominó en butaquitas situadas junto a una mesita, cerca de la lumbre): y en todas las camitas había pequeños tableros en los que se veían casas de muñecas, perros lanudos de ladrido mecánico, no muy distintos de la voz artificial que inundaba las entrañas del pájaro amarillo, ejércitos de plomo, tentetiesos con traje de moro, juegos de té de madera, y las riquezas de la tierra.

Mientras Johnny murmuraba algo en un tono de plácida admiración, la enfermera que había a la cabecera de su cama le preguntó qué había dicho. Al parecer, deseaba saber si todos los niños que había allí eran sus hermanos. Así que le dijeron que sí. Luego, al parecer, quiso saber si Dios los había juntado a todos allí. De manera que le dijeron que sí. A continuación discernieron que quería saber si a todos les habían librado de sus dolores. Y también contestaron que sí a esa pregunta, y le hicieron comprender que esa respuesta también le incluía a él.

La capacidad de Johnny para mantener una conversación aún era imperfecta, incluso estando sano, por lo que, enfermo, apenas contestaba con monosílabos. Pero había que lavarlo y atenderlo, y había que aplicarle los remedios, y aunque todo eso se hizo con mucha, muchísima más competencia y delicadeza de las que le habían dedicado en su vida, tan breve y dura, las curas le habrían dolido y agotado de no ser por una asombrosa circunstancia que acaparó su atención. Y esta fue ni más ni menos que la aparición, en su pequeño tablero, y por parejas, de Toda la Creación, de camino hacia esa arca particular: el elefante primero, y la mosca, con cierta timidez a causa de su tamaño, cerrando cortésmente la fila. Un hermanito muy pequeño que se hallaba tendido en la cama de al lado con una pierna rota estaba tan encantado con ese espectáculo que su deleite aumentó el fascinado interés de Johnny; y así vino el descanso y el sueño.

—Veo que no teme dejar aquí al niño, Betty —susurró la señora Boffin.

—No, señora. Lo hago de muy buena gana, agradecidísima, con todo mi corazón y mi alma.

Así pues, besaron al niño y lo dejaron allí, y la anciana Betty volvería a primera hora de la mañana, y nadie más que Rokesmith sabía que el médico había dicho: «Deberían haberlo traído hace días. ¡Demasiado tarde!».

Pero Rokesmith, que lo sabía, y que también sabía que aquella mujer que había sido la única luz de la infancia del solitario John Harmon, el muerto y desaparecido, agradecería que le prestara un poco de atención, decidió que por la noche regresaría junto al lecho del otro John Harmon, el vivo, para ver cómo se encontraba.

No todos los niños de la familia que Dios había juntado dormían, pero estaban todos callados. De cama en cama, una mujer de andar suave y cara lozana y agradable se paseaba en el silencio de la noche. De vez en cuando alguna cabecita se levantaba bajo la luz atenuada, para que la besara aquella cara al pasar —pues esos pacientes eran muy cariñosos—, y entonces se dejaba arropar para volver a descansar. El pequeñín de la pierna rota estaba inquieto, y gimoteaba; pero al cabo de un rato volvió la cara hacia la cama de Johnny, para fortalecerse con la visión del arca, y se quedó dormido. Sobre casi todas las camas, los juguetes se amontonaban tal como los habían dejado los niños después de jugar la última vez, y, en su incongruencia y su cualidad inocentemente grotesca, podrían haber sido una representación de los sueños de los niños.

También entró el médico para ver cómo se encontraba Johnny. Él y Rokesmith se quedaron juntos, mirándolo llenos de compasión.

—¿Qué ocurre, Johnny?

Fue Rokesmith quien preguntó, y rodeó con un brazo al pequeño mientras este se debatía.

—¡Él! —dijo el pequeño—. ¡Esos!

El médico comprendía enseguida a los niños, y cogió el caballo, el arca, el pájaro amarillo y el oficial de la Guardia de la cama de Johnny y los colocó suavemente en la de su vecino, el niño de la pierna rota.

Con una sonrisa fatigada y a la vez complacida, y con un gesto como si deseara extender su cuerpecito para descansar, el niño se irguió sobre el brazo que lo sostenía, y buscando la cara de Rokesmith con los labios, dijo:

—Un beso para la guapa señora.

Tras haber legado todo lo que tenía, y liquidados sus asuntos en este mundo, Johnny, por así decir, lo abandonó.