Siguiendo al ave de presa

Los dos tratantes de cal, con su acompañante, entraron en los dominios de la señorita Abbey Potterson, a la que el acompañante (que presentó a los dos fingidos tratantes y su fingido negocio por encima de la media puerta del bar en tono confidencial) expresó que su figurativa petición de «un bocado de fuego» fuera encendido en el Reservado. La señorita Abbey, siempre dispuesta a ayudar a las autoridades constituidas, ordenó a Bob Gliddery que acompañara a los caballeros a ese rincón, y que lo animara enseguida con fuego y luz de gas. Bob, que iba con los brazos al aire, y que alumbró el camino con un rollo de papel encendido, ejecutó el encargo con tanta celeridad que el Reservado pareció pasar de un oscuro sueño a rodearlos de un cálido abrazo en el momento en que cruzaron el umbral de su hospitalaria puerta.

—Aquí preparan un jerez quemado excelente —dijo el inspector, como transmitiendo una información local—. ¿Querrían ustedes una botella?

Como la respuesta fue: Desde luego, Bob Gliddery recibió la petición del inspector, y se marchó en un estado de prontitud engendrado por la reverencia a la majestad de la ley.

—Es un hecho comprobado —dijo el inspector— que este hombre que nos ha suministrado la información —con ello indicó a Riderhood señalando con el pulgar por encima del hombro— lleva ya tiempo ensuciando la reputación del otro por culpa de sus barcazas de cal, y que, en consecuencia, la gente ha estado evitando al otro. No digo que eso signifique ni pruebe nada, pero es un hecho comprobado. Me enteré por una persona del sexo opuesto a la que conozco —señaló vagamente a la señorita Abbey con el pulgar por encima del hombro— y que está por allí.

Lightwood le dijo que entonces aquella visita que le habían hecho los dos no le había pillado por sorpresa.

—Bueno, verán —dijo el inspector—, es una cuestión de dar el primer paso. De nada sirve dar un paso si no sabes hacia dónde ir. Entonces mejor quedarse quieto. En la cuestión de la cal, sin duda, tenía alguna idea de que algo ocurría entre ellos; siempre tuve esa idea. Sin embargo, me veía obligado a esperar a que alguien diera el primer paso, y no tuve la suerte de que nadie lo diera. Este hombre de quien hemos recibido la información ha dado el primer paso, y si nadie lo para a lo mejor recorre todo el camino y llega el primero. Puede que haya algo importante para el que llegue en segundo lugar, y no menciono quién podría o no aspirar a ese puesto. Hay un deber que cumplir, y lo cumpliré, bajo cualquier circunstancia, lo mejor que me permita mi criterio y competencia.

—Hablando como un fletador de cal… —comenzó a decir Eugene.

—Y ningún hombre tiene más derecho a serlo que usted —dijo el inspector.

—Espero que no —dijo Eugene—, pues mi padre era ya fletador de cal, y mi abuelo antes que él. De hecho, hemos sido una familia inmersa hasta la coronilla en la cal durante generaciones. Permítame observar que si pudiéramos apoderarnos de esta cal que falta sin que ninguna joven de ningún distinguido caballero relacionado en el comercio de cal (que es lo que más aprecio después de mi vida) estuviera presente, creo que sería una operación menos desagradable para los que presenciaran la operación, es decir, para los que fabrican la cal.

—Yo también lo preferiría así —dijo Lightwood, dándole un empujón a su amigo y soltando una carcajada.

—Así se hará, caballeros, siempre que sea posible —dijo el inspector fríamente—. No tengo el menor interés en causar dolor en esa vecindad.

—En esa vecindad había un muchacho —observó Eugene—. ¿Sigue allí?

—No —dijo el inspector—. Abandonó la fábrica. Se han deshecho de él por otros métodos.

—Entonces, ¿la joven se quedará sola? —preguntó Eugene.

—Se quedará sola —dijo el inspector.

La reaparición de Bob con la jarra humeante interrumpió la conversación. Pero, aunque la jarra emitía un delicioso perfume, su contenido no había recibido ese último toque feliz del incomparable acabado que Los Seis Alegres Mozos de Cuerda solían impartir en ocasiones tan señaladas. Bob llevaba en la mano izquierda uno de esos receptáculos de hierro en forma de cono mencionados anteriormente, en el que vació la jarra, clavando en la chimenea su extremo puntiagudo, tras lo cual desapareció unos momentos para reaparecer con tres relucientes vasos. Colocó los vasos sobre la mesa y se inclinó sobre el fuego (meritoriamente sensible a la exigente naturaleza de su labor), tras lo cual contempló las espirales de vapor, hasta que estas se proyectaron de una manera especial, momento en el cual cogió el recipiente de hierro y lo hizo girar de manera delicada, con lo que emitió un suave siseo. Después devolvió el contenido a la jarra; sobre el vapor de la jarra sostuvo cada uno de los vasos sucesivamente; finalmente los llenó, y con la conciencia tranquila esperó el aplauso de sus semejantes.

Se le concedió (el inspector propuso como deseo adecuado: «¡Por el comercio de cal!»), y Bob se retiró para informar de los elogios de los invitados a la señorita Abbey, que estaba en el bar. Ahora hemos de admitir, entre nosotros, que, estando totalmente cerrada la puerta de la sala, no parecía existir la más mínima razón para mantener la ficción de la cal. Pero como el inspector la había considerado tan extraordinariamente satisfactoria, y tan abundante en misteriosas virtudes, ninguno de sus clientes se había atrevido a cuestionarla.

Se oyeron dos golpes en el lado exterior de la ventana. El inspector, fortaleciéndose apresuradamente con otro vaso, salió sin hacer ruido y con el semblante inexpresivo. El mismo con el que podría contemplar qué tiempo hacía y el aspecto general de los cuerpos celestiales.

—Esto se pone sórdido, Mortimer —señaló Eugene, en voz baja—. No me gusta.

—Ni a mí —dijo Lightwood—. ¿Nos vamos?

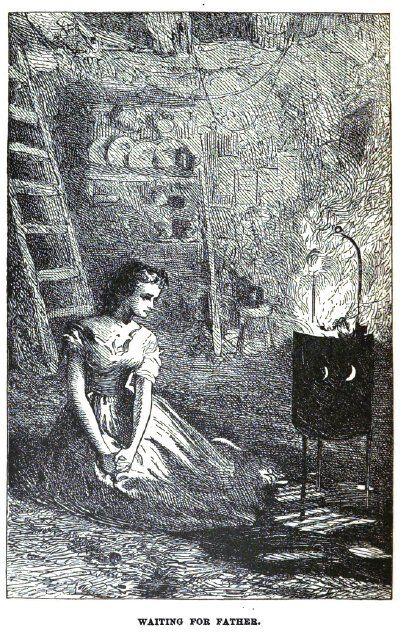

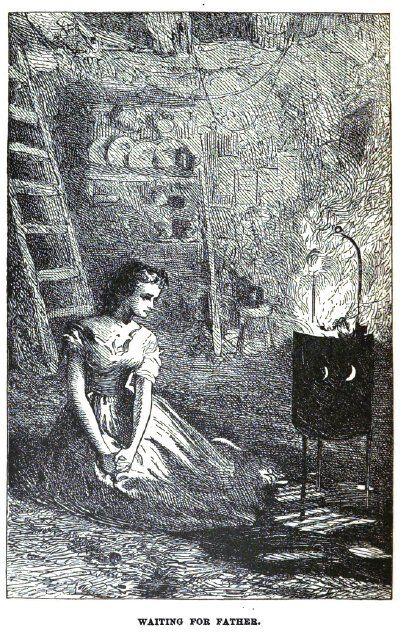

—Ya que estamos aquí, quedémonos. Debes quedarte a ver en qué acaba todo, y yo no te abandonaré. Además, no dejo de darle vueltas a la chica solitaria de pelo negro. La última vez apenas la vimos un momento, y sin embargo esta noche casi la veo esperando junto al fuego. ¿No experimentas la vaga sensación de traidor y carterista cuando piensas en la muchacha?

—Pues sí —dijo Lightwood—. ¿Y tú?

—Muchísimo.

Su acompañante regresó y los informó. Provisto de luces y sombras de cal, su informe los puso al corriente de que el Jefe había salido en su barca, supuestamente para su permanente labor de estar ojo avizor; que lo esperaban para la última marea alta; que al habérsela perdido, por la razón que fuera, no había que contar con que regresara, según era su costumbre, antes de la próxima marea alta, o a lo mejor una hora más tarde; que su hija, a la que había visto a través de la ventana, parecía seguir esperándole, pues la cena no estaba al fuego, sino preparada para calentarla; que habría pleamar a eso de la una, y que solo eran las diez; que no había nada que hacer más que vigilar y esperar; que el informador vigilaba en el momento en el que él los estaba informando, pero que dos cabezas son mejor que una (sobre todo cuando la segunda era la del inspector); y que el informador tenía intención de compartir la vigilancia. Y que como permanecer agachado bajo el resguardo de una lancha varada en una noche en la que el viento era tan frío e intenso, y en la que a veces traía ráfagas de granizo, podía resultar fatigoso para unos aficionados, el informador concluía con la recomendación de que los dos caballeros permanecieran en su ubicación actual, al menos por el momento, que era caldeada y cerrada al mal tiempo.

Los dos caballeros no sintieron deseo alguno de discutir esa recomendación, aunque quisieron saber dónde podían encontrar a los dos vigilantes tan bien dispuestos. Más que fiarse de una descripción verbal del lugar, que podría dar pie a confusión, Eugene (demostrando una menor preocupación por su comodidad que lo que era habitual en él) iría con el inspector, se fijaría en dónde estaba el lugar y volvería.

En la orilla en pendiente del río, entre las cenagosas piedras de un embarcadero —no el de los Seis Alegres Mozos, que tenía el suyo propio, sino otro, un poco apartado, y próximo al viejo molino que era la residencia del hombre denunciado—, había unas cuantas lanchas; algunas estaban amarradas y ya comenzaban a flotar; otras estaban varadas lejos del alcance de la marea. El compañero de Eugene desapareció debajo de una de estas. Y cuando Eugene hubo observado su posición en referencia a los otros botes, y se hubo asegurado de que no se confundiría, volvió la mirada hacia el edificio en el que, tal como le habían informado, la chica solitaria de pelo negro estaba sentada junto al fuego.

Podía ver la luz del fuego brillando a través de la ventana. Quizá eso le impulsó a mirar hacia el interior. Quizá ya había salido con esa intención expresa. En esa parte de la orilla crecía una abundante vegetación, por lo que no fue difícil acercarse sin hacer ruido de pisadas, aunque sí tuvo que trepar por una pared irregular de barro bastante duro de más de un metro de altura para volver de nuevo sobre la hierba y llegar junto a la ventana. Así fue como llegó hasta ella.

La muchacha no tenía otra luz que la de la lumbre. Sobre la mesa estaba la lámpara sin encender. Ella estaba sentada en el suelo, mirando el brasero, con la cara apoyada en una mano. Había en torno a su cara una especie de neblina, quizá un parpadeo de luz, que al principio él atribuyó a las cambiantes llamas del fuego; pero al fijarse mejor se dio cuenta de que estaba llorando. Era un triste y solitario espectáculo el que le mostraban las llamas del fuego en su intermitencia.

Era una ventana pequeña formada por cuatro paneles de cristal, y no tenía cortinas; Eugene la había elegido porque era la ventana cercana más grande. Desde ella podía ver toda la habitación, y los carteles que había colgados en la pared, referentes a las personas que se habían ahogado, asomaban y retrocedían sucesivamente. Pero Eugene les lanzó una mirada rápida, aunque a ella la miró de manera furtiva y prolongada. Era una joven de colores ricos e intensos: el pardo rojizo de sus mejillas y el lustre brillante de su pelo; aunque triste y solitaria, llorando frente a las vacilantes llamas del fuego.

La joven se sobresaltó. Eugene no había hecho ruido, y estaba seguro de que no era él quien la había asustado, de manera que simplemente se retiró de la ventana y se quedó cerca de ella, a la sombra de la pared. La joven abrió la puerta y dijo en tono de alarma:

—Padre, ¿ha sido usted quien me ha llamado? —Y de nuevo—. ¡Padre! —Y de nuevo, tras escuchar—: ¡Padre! ¡Me ha parecido que le oía llamarme dos veces!

No hubo respuesta. Mientras ella volvía a entrar por la puerta, Eugene se dejó caer hacia la orilla y reemprendió el camino de regreso, por entre el lodo y cerca del escondite de los dos vigilantes, hasta donde se encontraba Mortimer Lightwood, a quien le dijo que había visto a la joven, y que la cosa, desde luego, se estaba poniendo muy sórdida.

—Si el auténtico autor del crimen se siente tan culpable como yo —dijo Eugene—, no creo que esté muy tranquilo.

—Es la influencia del sigilo —sugirió Lightwood.

—No le agradezco que me haya convertido en un traidor legendario y en un ladronzuelo al mismo tiempo —dijo Eugene—. Dame un poco más de eso.

Lightwood le sirvió un poco más de licor, pero se había enfriado, y no le gustó.

—Puaj —dijo Eugene, escupiéndolo entre las cenizas—. Sabe a agua del río.

—¿Tan bien conoces el sabor del agua del río?

—Esta noche parece que sí. Me siento como si me hubiera ahogado y me hubiera tragado un galón de agua.

—La influencia del lugar —sugirió Lightwood.

—Esta noche estás hecho un sabio, tú y tus influencias —replicó Eugene—. ¿Cuánto tiempo hemos de quedarnos aquí?

—¿Tú qué opinas?

—Si pudiera elegir, diría que un minuto —replicó Eugene—, pues los Seis Alegres Mozos no son los cuatro pollos más alegres que he conocido. Pero supongo que será mejor que nos quedemos hasta que nos echen a medianoche, con los demás tipos sospechosos.

Dicho lo cual atizó el fuego y se sentó a un lado. Dieron las once, y fingió no estar perdiendo la paciencia. Pero poco a poco le entraron los nervios en una pierna, y luego en la otra, y luego en un brazo, y luego en el otro, y luego en la barbilla, y luego en la espalda, y luego en la frente, y luego en el pelo, y luego en la nariz; y luego se tendió sobre dos sillas y emitió un gruñido; y luego se puso en pie de un salto.

—Este lugar está infestado de invisibles insectos de diabólica actividad. Me cosquillean y me recorren por todas partes. En mi mente, es como si hubiera cometido un robo en las más mezquinas circunstancias y los esbirros de la justicia me pisaran los talones.

—Yo me siento igual de mal —dijo Lightwood, incorporándose de cara a él, con la cabeza inclinada, después de haber hecho unas maravillosas evoluciones en las que la cabeza había pasado a ser la parte inferior de su cuerpo—. Hace ya rato que esta desazón se ha apoderado de mí. Mientras has estado fuera, me he sentido como Gulliver cuando le disparaban los liliputienses.

—Esto no puede continuar, Mortimer. Debemos salir al aire libre; debemos reunirnos con nuestro querido amigo y hermano, Riderhood. Y para tranquilizarnos, hagamos un pacto. La próxima vez (para nuestra tranquilidad de conciencia) nosotros seremos los criminales en lugar de coger al criminal. ¿Lo juras?

—¡Desde luego!

—¡Pues jurado queda! Que se ande con ojo lady Tippins. Su vida corre peligro.

Mortimer hizo sonar la campana para pagar la cuenta, y Bob apareció para comunicarles el importe. Eugene, en su despreocupada extravagancia, le preguntó si le gustaría un empleo en el negocio de la cal.

—No, gracias, señor —dijo Bob—. Aquí tengo un buen empleo.

—Si alguna vez cambia de opinión —replicó Eugene—, venga a verme a mi fábrica, y siempre le encontraremos un hueco en el horno de cal.

—Gracias, señor —dijo Bob.

—Este es mi socio —dijo Eugene—, el que me lleva los libros y se ocupa de los salarios. Mi lema ha sido siempre un salario justo para una jornada laboral justa.

—Y es un lema muy bueno, señor —dijo Bob, recibiendo su propina y describiendo un arco con la mano derecha que comenzó en su cabeza, en un gesto casi idéntico al de servir una pinta de cerveza del barril.

—Eugene —apostrofó Mortimer, riendo de buena gana cuando volvieron a estar solos—, ¿cómo puedes ser tan ridículo?

—Estoy de un humor ridículo —afirmó Eugene—, y soy un tipo ridículo. Todo es ridículo. ¡Vámonos!

A Mortimer Lightwood se le pasó por la cabeza que en la última media hora su amigo había experimentado un cambio, o, más que un cambio, la intensificación de su vena más descomedida, despreocupada e insensata. A pesar de estar acostumbrado a él, le notaba algo nuevo y tenso que en ese momento resultaba desconcertante. Eso le pasó por la cabeza, y volvió a salir; pero lo recordaría posteriormente.

—Allí es donde se sienta, ¿ves? —dijo Eugene mientras estaban de pie al abrigo de la pendiente de la orilla, donde el viento rugía y hendía las aguas—. Esa es la luz de su fuego.

—Echaré un vistazo por la ventana —dijo Mortimer.

—¡No! —Eugene lo cogió por el brazo—. No la convirtamos en un espectáculo. Vamos con nuestro honesto amigo.

Eugene condujo al otro hasta el puesto de vigilancia, y los dos se agacharon y se colocaron al abrigo de la lancha; era un refugio mejor de lo que parecía, y enseguida se notaba el contraste con el viento y la noche desapacible.

—¿El inspector está en casa? —susurró Eugene.

—Estoy aquí, señor.

—¿Y nuestro amigo el de la frente sudorosa es aquel del rincón? Bien. ¿Ha ocurrido algo?

—Ha salido la hija pensando que él la llamaba, a no ser que fuera una señal para que su padre no se acercara. Podría ser.

—También podría haber sido el «Rule Britannia» —murmuró Eugene—, pero no lo ha sido. ¡Mortimer!

—¡Aquí! —(Al otro lado del inspector).

—Ahora son dos robos con escalo, ¡y una falsificación!

Con esa indicación de lo deprimido que estaba, Eugene se quedó callado.

Durante un buen rato no se oyó nada. Cuando subió la marea y el agua se acercó hasta donde estaban, se oyeron más ruidos procedentes del río, y estuvieron más atentos. Al giro de las hélices, al tintineo de las cadenas de hierro, al crujido de las poleas, al golpe acompasado de los remos, al esporádico ladrido violento de un perro que pasaba en un bote, que parecía husmearlos en su escondite. La noche no era tan oscura como para no poder discernir, aparte de las luces de proa y de los topes que se deslizaban en una y otra dirección, la sombra de los bultos que remolcaban; y de vez en cuando alguna gabarra espectral con una vela grande y oscura, como un brazo de advertencia, aparecía de repente cerca de ellos, pasaba y se desvanecía. En esa fase de la vigilancia, el agua, próxima a ellos, se veía agitada por algún impulso nacido a lo lejos. A menudo creían que ese golpear y chapotear lo originaba la lancha que estaban esperando, arrastrada a tierra; y más de una vez se habrían puesto en pie de un salto de no ser por la inmovilidad con que el informante, avezado a la vida en el río, permanecía en su sitio.

Para los que estaban a sotavento, el viento alejaba las campanadas de la gran multitud de relojes de las iglesias de la ciudad; pero había campanas a barlovento que les anunciaban que era la una… las dos… las tres. Sin esa ayuda habrían podido seguir el transcurrir de la noche mediante la bajada de la marea, palpable en la aparición de una franja de playa negra y húmeda y cada vez más ancha, y por la aparición del pavimento del embarcadero, pulgada a pulgada.

A medida que pasaba el tiempo, todos aquellos manejos sigilosos se iban haciendo más precarios. ¿Le habían advertido al hombre lo que había contra él? ¿Se había asustado? ¿No habría planeado sus movimientos en su propio provecho, a fin de ponerse fuera de su alcance con doce horas de ventaja? El hombre honesto que había agotado el sudor de su frente comenzaba a ponerse nervioso, y se quejaba con amargura de la propensión de la raza humana a engañarle. ¡Él, investido con la dignidad del trabajo!

El refugio estaba tan bien elegido que podían vigilar el río y la casa. Nadie había entrado ni salido desde que la hija creyera haber oído a su padre llamarla. Nadie podía entrar ni salir sin ser visto.

—A las cinco será de día —dijo el inspector—, y entonces nos verán.

—Fíjese en eso —dijo Riderhood—, ¿qué me dice? A lo mejor ha permanecido al acecho durante las últimas horas, escondido e inmóvil entre dos o tres puentes.

—¿Y qué pretende? —dijo el inspector, estoico pero dispuesto a llevarle la contraria.

—A lo mejor lo hace en este momento.

—¿Y qué pretende? —dijo el inspector.

—Mi lancha está entre las del embarcadero.

—¿Y qué pretende hacer con su lancha del embarcadero?

—¿Y si me subo a ella y me doy una vuelta? Conozco sus costumbres y sus rincones preferidos. Sé dónde puede estar a tal hora de la marea, y dónde a tal otra. ¿No he sido su socio? No hace falta que ninguno de ustedes se deje ver. Que ninguno se mueva. Puedo arrastrarla al río sin ayuda; y si me ven a mí, siempre estoy por aquí.

—Se le podría haber ocurrido algo peor —dijo el inspector, tras considerarlo brevemente—. Inténtelo.

—Un momento. Vamos a hacer un plan. Si les necesito, me llegaré hasta los Mozos con el bote y silbaré.

—Si se me permitiera el atrevimiento de darle un consejo a mi honorable y valeroso amigo, cuyo conocimiento en cuestiones navales lejos estoy de poner en tela de juicio —intervino Eugene de manera muy meditada—, sería el de que dar un silbido equivale a pregonar el secreto e invitar a la especulación. Confío en que mi honorable y valeroso amigo me perdone, como miembro independiente, por pronunciar esta observación que, en mi opinión, debo a esta casa y al país.

—¿Eso lo ha dicho el Otro Señor o el abogado Lightwood? —preguntó Riderhood. Pues hablaban acuclillados o echados, sin verse las caras.

—En respuesta a la pregunta formulada por mi honorable y valeroso amigo —dijo Eugene, que estaba echado boca arriba con el sombrero en la cara, que revelaba su actitud de atenta vigilancia—, no vacilo en responderle (pues no se contradice con el servicio público) que esos acentos pertenecían al Otro Señor.

—Tiene usted buena vista, ¿verdad, Señor? Todos ustedes tienen buena vista, ¿verdad? —preguntó el informante.

Todos.

—Entonces, si remo hasta llegar debajo de los Mozos, y me quedo allí, no hace falta que silbe. Se darán cuenta de que algo pasa, y sabrán que soy yo, y vendrán hasta donde yo estoy por ese embarcadero.

Todo comprendido.

—¡Allá voy, pues!

Al cabo de un momento, con el viento acometiéndole cortante de costado, se iba tambaleando hasta su bote; a los pocos momentos había desaparecido, e iba río arriba bajo aquella misma orilla.

Eugene se incorporó apoyándose en el codo para seguirlo en la oscuridad.

—Ojalá que el bote de mi honorable y valeroso amigo —murmuró, volviéndose a recostar y hablándole al sombrero— poseyera la suficiente filantropía para volcar y poner fin a su vida, Mortimer.

—Mi honorable amigo.

—Tres robos con escalo, dos falsificaciones y un asesinato a medianoche.

No obstante, a pesar de todos esos cargos de conciencia, Eugene se sentía un tanto aliviado por el leve cambio de sesgo sufrido por las circunstancias. También sus dos compañeros. Aquel cambio era importantísimo. El suspense parecía comenzar de nuevo, como si todo lo anterior quedara borrado. Había algo más que buscar. Ahora los tres se mostraban más atentos, y menos embotados por las desalentadoras influencias del lugar y del momento.

Pasó más de media hora, y estaban incluso dormitando cuando uno de los tres —y todos reclamaron haber sido él, añadiendo que era el único que no dormitaba— distinguió a Riderhood en el lugar que habían acordado. Se pusieron en pie de un salto, salieron de su refugio y se dirigieron hasta él. Cuando Riderhood los vio venir, colocó la lancha paralela al embarcadero; de manera que los otros tres, de pie, podían hablar con él en susurros bajo la sombría mole de los Seis Alegres Mozos, profundamente dormidos ahora.

—¡Que me aspen si lo entiendo! —dijo, mirándolos con los ojos muy abiertos.

—Entender, ¿el qué? ¿Lo ha visto?

—No.

—¿Qué ha visto, entonces? —preguntó Lightwood, pues los miraba de una manera muy extraña.

—He visto su lancha.

—¿Y no está vacía?

—Sí, está vacía. Y lo que es más… a la deriva. Y lo que es más… le falta un remo. Y lo que es más… el otro remo está atascado en su escálamo y roto. Y lo que es más… la marea ha arrastrado la lancha entre dos hileras de gabarras. Y lo que es más… ha vuelto a tener suerte. ¡Por san Jorge si no ha vuelto a tener suerte!