Podsnaperismo

El señor Podsnap era hombre de buena posición, y el señor Podsnap lo tenía en muy alta estima. Comenzando con una buena herencia, se había casado con una buena herencia, y había prosperado extraordinariamente gracias a los Seguros Marítimos, y se sentía muy satisfecho. Jamás acababa de comprender por qué no todos los demás estaban igual de satisfechos, y era consciente de ser un brillante ejemplo social al mostrarse especialmente satisfecho con casi todas las cosas, y, por encima de todas las demás cosas, consigo mismo.

Así, reconociendo dichoso su propio mérito e importancia, el señor Podsnap daba por sentado que todo lo que dejaba atrás dejaba ya de existir. Había una digna determinación —por no hablar de una enorme conveniencia— en esta manera de desembarazarse de las cosas desagradables que había contribuido enormemente a que el señor Podsnap ocupara tan alto lugar en la escala de satisfacción del señor Podsnap. «¡No quiero saberlo; prefiero no discutirlo; no lo admito!» El señor Podsnap incluso había adquirido un peculiar ademán del brazo derecho en su habitual eliminación del mundo de sus problemas más complejos, barriéndolos hacia su espalda —desviándolos, por consiguiente— con esas palabras y la cara encendida. Porque le ofendían.

El mundo del señor Podsnap no era muy vasto, moralmente; no, ni siquiera geográficamente: teniendo en cuenta que su negocio se sustentaba en el comercio con otros países, consideraba que la existencia de otros países, con esa importante salvedad, era un error, y de las maneras y costumbres de aquellos tan solo observaba de manera concluyente «¡No es inglés!», y a continuación, con el abracadabra de su gesticulación de brazo, y un rubor en la cara, quedaban barridos. Por lo demás, el mundo se levantaba de la cama a las ocho, se afeitaba apurando a las ocho y cuarto, desayunaba a las nueve, se iba a la City a las diez, regresaba a casa a las cinco y media y cenaba a las siete. Las ideas que tenía el señor Podsnap de las artes podían resumirse de la siguiente manera. Literatura: letra grande, descripción respetuosa de levantarse a las ocho, afeitarse apurando a las ocho y cuarto, desayunar a las nueve, ir a la City a las diez, volver a casa a las cinco y media y cenar a las siete. Pintura y escultura: modelos y retratos que representen a profesores que enseñan a levantarse a las ocho, a afeitarse apurando a las ocho y cuarto, a desayunar a las nueve, a ir a la City a las diez, a volver a casa a las cinco y media y a cenar a las siete. Música: una respetable interpretación (sin variaciones) en instrumentos de cuerda y viento, que exprese sin sobresaltos lo que es levantarse a las ocho, afeitarse apurando a las ocho y cuarto, desayunar a las nueve, ir a la City a las diez, volver a casa a las cinco y media, y cenar a las siete. Nada más se les debía permitir a esas holgazanas artes, so pena de excomunión. ¡Nada más debía de existir… en ninguna parte!

En su condición de hombre tan eminente y respetable, el señor Podsnap era consciente de que se le exigía que tomara a la Providencia bajo su protección. En consecuencia, siempre sabía exactamente cuáles eran los planes de la Providencia. Es posible que eso quedara fuera del alcance de hombres inferiores y menos respetables, pero el señor Podsnap siempre estaba a la altura. Y resultaba de lo más extraordinario (y también debía de ser muy cómodo) que los planes de la Providencia siempre coincidieran con los del señor Podsnap.

Podríamos decir que estos son los artículos de una fe y una escuela que el presente capítulo se toma la libertad de llamar, adoptando el nombre de este hombre representativo, podsnaperismo. Dichos artículos quedaban encerrados dentro de estrechos límites, al igual que la cabeza del señor Podsnap quedaba confinada por el cuello de su camisa; y eran enunciados con una sonora pompa que recordaba enormemente el crujido de las botas del señor Podsnap al andar.

Había una señorita Podsnap. Y este joven caballo de cartón había sido entrenado en el arte de su madre, consistente en pavonearse de manera solemne sin avanzar jamás. Pero aún no le había sido impartida a esa joven la elevada influencia parental, y lo cierto es que se trataba de una damisela bajita, cargada de espaldas, escasa de ánimo, codos helados, nariz rasposa, que parecía echar esporádicos y gélidos vistazos hacia la feminidad desde su, todavía, adolescencia, para enseguida echarse atrás, abrumada por el tocado de su madre y por toda la figura de su padre, de pies a cabeza… aplastada por el simple peso muerto del podsnaperismo.

En la mente del señor Podsnap existía una cierta institución que él denominaba «la joven» y que podía considerarse que se encarnaba en la señorita Podsnap, su hija. Era una institución inconveniente y exigente, pues requería que todo lo que existía en el universo quedara archivado y encajado en ella. La cuestión que se planteaba ante cualquier cosa era: ¿hará sonrojarse a la joven? Y el inconveniente de la joven consistía en que, de acuerdo con el señor Podsnap, parecía propensa a sonrojarse en cualquier circunstancia, hasta cuando no había la menor necesidad. No parecía existir ninguna demarcación entre la excesiva inocencia de la joven y el conocimiento más culpable de cualquier otra persona. Si hemos de hacer caso al señor Podsnap, los matices más sobrios del marrón, el blanco, el lila y el gris, eran todos un rojo llameante para el conflictivo Toro que era «la joven».

Los Podsnap vivían en una esquina sombría adyacente a Portman Square. Eran la clase de personas que siempre viven en la sombra, allí donde estén. La vida de la señorita Podsnap, desde su aparición en este planeta, había tenido una cualidad totalmente sombría; pues, como la joven del señor Podsnap probablemente no sacaría mucho provecho de relacionarse con otros jóvenes, su compañía se había restringido a personas mayores y no muy simpáticas y a unos muebles muy pesados. Las primeras opiniones de la señorita Podsnap acerca de la vida fueron de carácter sombrío, pues derivaban sobre todo de los reflejos de esta en las botas de su padre, y en las mesas de nogal y palisandro de los salones en penumbra, y en sus espejos como atezados gigantes; y no era de extrañar que ahora, cuando casi todos los días cruzaba solemnemente el parque al lado de su madre en un faetón alto y espacioso color natillas, se la viera, por encima de la guarnición del vehículo, como una joven abatida que acaba de incorporarse en la cama para echar una mirada sobresaltada al mundo en general, y con el vehemente deseo de volver a cubrirse la cabeza con el cubrecama.

Dijo el señor Podsnap a la señora Podsnap:

—Georgiana tiene casi dieciocho años.

Dijo la señora Podsnap al señor Podsnap, asintiendo:

—Casi dieciocho.

Dijo entonces el señor Podsnap a la señora Podsnap:

—Estoy pensando seriamente en invitar a algunas personas al cumpleaños de Georgiana.

Dijo la señora Podsnap al señor Podsnap:

—Que nos permitan deshacernos de las que deberían venir.

Y así fue como el señor y la señora Podsnap solicitaron el honor de que les acompañaran en su casa diecisiete amigos del alma; y como otros amigos del alma sustituyeron a esos primeros diecisiete amigos del alma, pues estos lamentaron profundamente que un compromiso anterior les impidiera tener el honor de cenar con el señor y la señora Podsnap, en respuesta a su amable invitación; y como la señora Podsnap dijo de esos inconsolables personajes, mientras pasaba un lápiz por encima de sus nombres: «En cualquier caso, se les ha invitado, y nos hemos librado de ellos»; y como, del mismo modo y de manera sucesiva, pudieron librarse de muchísimos amigos del alma, y sintieron la conciencia de lo más aliviada.

Seguía habiendo otros amigos del alma que no tenían derecho a ser invitados a cenar, pero sí a ser invitados a tomar una pierna de cordero al vapor a las nueve y media de la noche. Para librarse de estos dignos personajes, añadió una velada sencilla y temprana, y entró en una tienda de música para encargar un autómata de buenos modales que fuera a su casa a interpretar cuadrillas en un baile informal.

El señor y la señora Veneering, y los flamantes recién casados del señor y la señora Veneering, formaban parte de los invitados a cenar; pero la casa de los Podsnap nada tenía que ver con la de los Veneering. El señor Podsnap podía tolerar el buen gusto en los advenedizos que necesitaban esas cosas, pero él estaba muy por encima de ello. Una feísima solidez era la característica de la vajilla de los Podsnap. Todo estaba escogido para que pareciera lo más pesado posible, y para que ocupara el mayor espacio posible. Todo expresaba con jactancia: «Aquí me tienes en toda mi fealdad como si fuera solo de plomo; pero también contengo tantas onzas de metal precioso a tanto la onza. ¿No te gustaría fundirme?» Un pierniabierto centro de mesa, lleno de manchas por todas partes como si hubiera entrado en erupción en lugar de haber sido decorado, pronunciaba ese mensaje desde una fea plataforma de plata colocada en el centro de la mesa. Cuatro enfriadores de vino, cada uno provisto con cuatro cabezas de ojos saltones, cada uno portando, de manera exageradamente visible, una gran argolla de plata en cada una de sus orejas, transmitían esa opinión a lo largo de la mesa, e invitaban a participar de ella a los panzudos saleros de plata. Todas las grandes cucharas y tenedores ensanchaban las bocas de los invitados con el propósito expreso de empujar esa idea garganta abajo a cada bocado que engullían.

Casi todos los invitados eran como la vajilla, y eso incluía a varios artículos de peso considerable. Entre ellos había un caballero extranjero, al que el señor Podsnap había invitado tras un intenso debate consigo mismo —pues creía que todo el continente europeo estaba en mortal alianza contra el joven—, y reinaba la curiosa tendencia, no solo por parte del señor Podsnap, sino de todos los demás, a tratarlo como si fuera un niño, y encima sordo.

Como delicada concesión a ese hombre que había tenido la desgracia de nacer en el extranjero, el señor Podsnap, al recibirle, le presentó a su esposa como «madama Podsnap»; a su hija como «mademoiselle Podsnap», y hasta estuvo a punto de añadir, «ma fille», aunque supo controlarse antes de lanzarse a tan audaz empresa. Como los Veneering eran quienes acababan de llegar también en ese momento, añadió (de manera condescendiente y explicativa) «monsieur Vei-nie-ring», y entonces pasó al inglés.

—¿Qué Le Parece Londres? —preguntaba ahora el señor Podsnap desde su condición de anfitrión, como si le administrara alguna poción o polvos al niño sordo—: ¿Londres, Londres, Londres?

El extranjero admiraba Londres.

—¿Le parece Muy Grande? —dijo el señor Podsnap, dejando sitio a las sílabas.

El extranjero la encontraba muy grande.

—¿Y Muy Rica?

El caballero la encontraba, desde luego, enormément riche.

—Enormemente Rica, Decimos Nosotros —replicó el señor Podsnap, de manera condescendiente—. Nuestros adverbios Ingleses No terminan en Mong, y Pronunciamos la «ch» como si tuviera una «t» delante. Decimos Ritch.

—Riitch —observó el extranjero.

—¿Y Ha Encontrado —añadió dignamente el señor Podsnap— Muchos Ejemplos de cómo nuestra Constitución Británica se refleja en las Calles de La Metrópoli del Mundo, Londres, Londres, Londres?

El extranjero pidió disculpas, pero no acababa de entender.

—La Constitution Britannique —le explicó el señor Podsnap, como si le enseñara a un niño de primaria—. Nosotros Decimos Británica, Pero Ustedes Dicen Britannique. Ya Sabe. —(Perdonándolo, como si no fuera culpa suya)—. La Constitución, Señor.

El extranjero dijo:

—Mais sííí; la conozco.

Un joven caballero, cetrino, con lentes, y provisto de una frente abultada, sentado en una silla suplementaria en un rincón de la mesa, causó una profunda impresión al decir, levantando la voz, «ESKER», y a continuación callando en seco.

—Mai oui —dijo el extranjero, volviéndose hacia él—. Est-ce que? Quoi donc?

Pero el caballero de la frente abultada, tras haber pronunciado todo lo que había encontrado tras sus protuberancias, ya no dijo nada más.

—Me Preguntaba —dijo el señor Podsnap, retomando el hilo de su discurso— Si Ha Observado en nuestras Calles, como Diríamos nosotros, en nuestras Rúas, como dirían ustedes, algún Signo de…

El extranjero, con paciente cortesía, pidió disculpas:

—Pero ¿qué es un zigno?

—Señales —dijo el señor Podsnap—. Signos, ya sabe, Apariciones… Rastros.

—¡Ah! ¿Como de cábálló? —preguntó el extranjero.

—Nosotros lo llamamos Caballo —dijo el señor Podsnap, con tolerancia—. En Inglaterra, Anglaterre, Inglaterra, Nosotros Solo Acentuamos una sílaba, y Decimos Caballo. ¡Solo un acento en la segunda «a»!

—Perdón —dijo el extranjero—. ¡Ziempre me equivócó!

—Nuestro Idioma —dijo el señor Podsnap, con la benevolente conciencia de tener siempre razón— es Difícil. El Nuestro es un Idioma Copioso, y Complicado para los Extranjeros. No quiero Insistir en Mi Pregunta.

Pero el caballero de la frente abultada, reacio a abandonar, dijo de nuevo en tono alocado «ESKER», y ya no volvió a decir más.

—Simplemente me refería a Nuestra Constitución, Señor —le explicó el señor Podsnap, con una sensación de meritoria propiedad—. Nosotros los Ingleses estamos Muy Orgullosos de nuestra Constitución, Señor. Nos la Concedió la Providencia. Ningún Otro País ha sido tan Favorecido como Este País.

—¿Y los démás páísés? —comenzó a decir el extranjero, y el señor Podsnap le corrigió enseguida.

—Solo un Acento, Señor. En Demás está en la «A». En Países está en la «I». ¡Un solo acento!

—¿Y los demás países? —dijo el extranjero—. ¿Cómo lo hacen?

—Lo hacen como lo hacen señor —replicó el señor Podsnap, sacudiendo gravemente la cabeza—, siento tener que decírselo… y así les va.

—Fue muy escrupulosa esa Providencia —dijo el extranjero, riendo—, pues sus fronteras no son muy extensas.

—Sin duda —asintió el señor Podsnap—. Pero Así Es. Fue la Carta Magna. Esta Isla fue Bendecida, Señor, para que Quedaran Directamente Excluidos Otros Países como… como los que pudiera haber. Y, si todos los aquí presentes fuéramos ingleses, me atrevería a decir —añadió el señor Podsnap, mirando a los compatriotas que lo rodeaban, y adoptando un tono solemne— que existe una combinación de cualidades típicamente inglesa, una modestia, una independencia, una responsabilidad, una calma, combinada con una ausencia de cualquier cosa que pudiera sacarle los colores a una joven, que sería vano buscar en cualquier otra Nación de la Tierra.

Tras haber expresado ese breve resumen, la cara del señor Podsnap se ruborizó ante la idea de que existiera la remota posibilidad de que sus palabras pudieran ser matizadas por cualquier ciudadano lleno de prejuicios de cualquier otro país; y con su gesticulación del brazo derecho favorita, barrió hacia la nada al resto de Europa y a toda Asia, África y América.

El público quedó muy edificado por esas palabras; y el señor Podsnap, percibiendo que aquel día estaba poseído por una fuerza extraordinaria, adoptó un aire sonriente y conversador.

—¿Se ha sabido algo más, Veneering, del afortunado legatario? —preguntó.

—Nada más —replicó Veneering—, solo que ha entrado en posesión de los bienes de la herencia. Me han dicho que la gente lo llama ahora el Basurero de Oro. ¿Verdad que le mencioné hace algún tiempo que la joven que iba a casarse con ese hombre que fue asesinado es hija de uno de mis escribientes?

—Sí, me lo dijo —contestó Podsnap—, y, por cierto, me gustaría que volviera a contarlo, pues es una curiosa coincidencia… muy curioso que la primer noticia del descubrimiento llegara directamente a vuestra mesa estando yo allí, y curioso que uno de sus empleados tuviera un interés tan directo. ¿Le importaría contarlo?

Veneering estaba más que dispuesto, pues había prosperado enormemente gracias al Asesinato Harmon, y había convertido la distinción social que eso le confería en varias docenas de flamantes amigos del alma. Lo cierto es que otro golpe de suerte como aquel y sus aspiraciones estarían casi cumplidas. Así pues, y dirigiéndose al más sobresaliente de sus vecinos, mientras la señora Veneering se aseguraba el siguiente más sobresaliente, se sumergió en el relato, y veinte minutos después emergió de él con un director de banco en brazos. Durante ese intervalo, la señora Veneering se zambulló en las mismas aguas en pos de un adinerado agente marítimo, y lo sacó sano y salvo de los cabellos. A continuación la señora Veneering tuvo que relatar, y para un círculo más amplio, cómo había visto a la muchacha, y que era realmente guapa, y (considerando su posición) presentable. Todo ello lo llevó a término con una satisfactoria exhibición de sus ocho dedos aquilinos y las joyas que los rodeaban, que felizmente retuvo la atención de un general de muchos destinos, su esposa y su hija, y no solo consiguió devolverles la animación, que había quedado en suspenso, sino que al cabo de una hora eran unos amigos muy animados.

Aunque, por lo general, el señor Podsnap habría desaprobado vivamente el tema de los cadáveres en los ríos como totalmente inapropiado para las mejillas de la joven, él, se podría decir, tenía participación en aquel asunto, por lo que era en parte propietario. Como sus beneficios eran inmediatos, además, pues impedían que los presentes se quedaran contemplando callados los enfriadores de vino, valía la pena, y estaba satisfecho.

Y ahora que la pierna de carnero al vapor se sometía ya a la infusión de las tripas, con unos toques de dulces y café, todo estuvo a punto para que vinieran los bañistas; pero no antes de que el discreto autómata se colocase tras los barrotes del atril del piano, donde presentaba el aspecto de un cautivo languideciendo en una cárcel de palisandro. Y qué simpáticos y bien avenidos el señor Alfred Lammle y señora; él, todo chispa; ella, discreta alegría; los dos, de vez en cuando, intercambiando una mirada, como una pareja que jugara una partida de cartas contra toda Inglaterra.

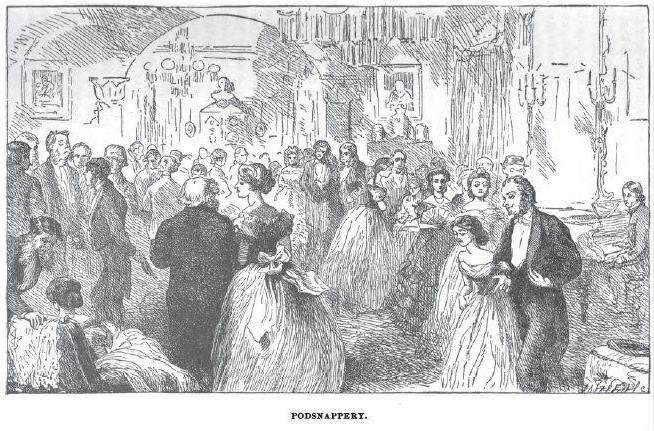

No había mucha juventud entre los bañistas, pero es que no había juventud (exceptuando la joven) entre los artículos del podsnaperismo. Los atrevidos bañistas cruzaron los brazos y charlaron con el señor Podsnap sobre la alfombra de la chimenea; bañistas de bigotes lacios y brillantes, con el sombrero en la mano, avanzaban hacia la señora Podsnap y se retiraban; bañistas merodeadores se paseaban mirando las cajas y los cuencos ornamentales, como si sospecharan que los Podsnap habían cometido algún hurto, y esperaran encontrar en el fondo algo que habían perdido; bañistas del sexo débil se sentaban en silencio comparando sus hombros de marfil. Todo ese rato, y siempre, la pobre y diminuta señorita Podsnap, cuyos ínfimos esfuerzos (de haber hecho alguno) eran engullidos dentro de la magnificencia del balanceo de cabeza de su madre, se mantenía todo lo apartada de la vista y la atención de los demás que podía, y parecía a la espera de las muchas y tristes felicitaciones que le había de deparar el día. Quedaba entendido, como artículo secreto de las normas estatales del podsnaperismo, que nada debía decirse de ese día. En consecuencia, la natividad de esa damisela era un detalle que se silenciaba y se pasaba por alto, como si todos estuviesen de acuerdo en que mejor habría sido que no llegara a nacer.

Los Lammle les tenían tanto afecto a los queridos Veneering que no pudieron separarse ni un momento de tan excelentes amigos; pero al final, ya fuera una abierta sonrisa por parte del señor Lammle, o una secretísima elevación de sus cejas rojizas —y desde luego fue una de las dos cosas—, pareció decirle a la señora Lammle: «¿Por qué no juegas?». Y así, mirando a su alrededor, vio a la señora Podsnap, y pareció decirle en respuesta «¿Esa carta?», a lo que se le respondió a su vez «Sí», tras lo cual fue a sentarse al lado de la señorita Podsnap.

La señora Lammle estuvo encantada de huir a un rincón para charlar tranquilamente.

Prometía ser una charla muy tranquila, pues la señorita Podsnap replicó, un tanto nerviosa:

—¡Oh! Claro, es muy amable por su parte, pero me temo que yo no hablo.

—Pues tenemos que empezar —dijo la insinuante señora Lammle, con su mejor sonrisa.

—¡Oh! Creo que me encontrará muy aburrida. ¡Pero mamá habla!

Eso era evidente, pues en ese momento mamá hablaba con su medio galope habitual, la cabeza y la melena arqueadas, ojos y narices abiertos.

—¿Quizá te gusta leer?

—Sí. Al menos… eso no me molesta tanto —replicó la señorita Podsnap.

—¿Y la m-m-m-m-m-música?

Tan insinuante fue la señora Lammle que necesitó media docena de emes antes de pronunciar la palabra.

—Aunque supiese tocar, no me atrevería a hacerlo. Mamá toca.

(Exactamente al mismo medio galope, y con el floreciente aspecto de estar haciendo algo, mamá, de hecho, se mecía esporádicamente sobre el piano).

—Pero le gustará bailar…

—Oh, no, no bailo —dijo la señorita Podsnap.

—¿No? ¿Tan joven y atractiva? ¡La verdad, querida, que me sorprende!

—No sé qué decir —observó la señorita Podsnap, tras bastante vacilación, y lanzando varias miradas tímidas y furtivas a la cara concienzudamente maquillada de la señora Lammle—. A lo mejor me habría gustado de ser un… no se lo dirá a nadie, ¿verdad?

—¡Querida! ¡Jamás!

—No, claro que no se lo dirá a nadie. Entonces no sabe cuánto me habría gustado ser un deshollinador el Primero de Mayo.[7]

—¡Por todos los santos! —fue la exclamación de asombro que provocó en la señora Lammle.

—¡Ya ve! Sabía que se sorprendería. Pero no se lo dirá a nadie, ¿verdad?

—Te doy mi palabra, querida —dijo la señora Lammle—. Ahora que hablo contigo, mis ganas de conocerte mejor son diez veces mayores que cuando estaba sentada allí observándote. ¡Cómo me gustaría que pudiésemos ser amigas de verdad! Prueba a ser amiga mía. ¡Vamos! No me consideres una sosa mujer casada, querida. Prácticamente acabo de casarme, ¿sabes? Mira, aún llevo el vestido de novia. ¿Hablamos de deshollinadores?

—¡Silencio! Mamá la oirá.

—No puede oírnos desde donde está sentada.

—No esté tan segura de eso —dijo la señorita Podsnap, en voz más baja—. Bueno, lo que quiero decir es que ellos parecen pasarlo bien.

—Y si hubieras sido uno de ellos, ¿a lo mejor lo habrías pasado bien?

La señorita Podsnap asintió con mucho énfasis.

—Entonces, ¿ahora no te lo pasas bien?

—¿Cómo voy a pasarlo bien? —dijo la señorita Podsnap—. ¡Oh, esto es espantoso! Si fuera lo bastante mala, y lo bastante fuerte, mataría a alguien, ni que fuera a mi pareja de baile.

Eso era considerar el arte de Terpsícore, tal como se practicaba en sociedad, desde una perspectiva totalmente nueva, y la señora Lammle miró a su joven amiga un tanto asombrada. Su joven amiga seguía sentada, girando los dedos de manera nerviosa como si estuviese maniatada, como si intentara esconder los codos. Pero este objetivo utópico, al llevar manga corta, siempre parecía la gran meta inofensiva de su existencia.

—Le habrá parecido horroroso, ¿verdad? —dijo la señorita Podsnap con expresión de penitencia.

La señora Lammle, sin saber muy bien qué responder, decidió poner una sonrisa para animarla.

—¡Pero es así, y siempre lo ha sido! —prosiguió la señorita Podsnap—. ¡El baile siempre ha sido un suplicio para mí! Me da tanto miedo hacerlo mal… ¡Y es tan horrible…! Nadie sabe cuánto sufrí en casa de madame Sauteuse, donde aprendí a bailar y a hacer reverencias y otras cosas horrendas… bueno, al menos donde intentaron enseñarme. Mamá sabe hacerlo.

—En cualquier caso, querida —dijo la señora Lammle, para consolarla—, eso se ha acabado.

—Sí, se ha acabado —replicó la señorita Podsnap—, pero no he ganado nada con ello. Esto es peor que en casa de madame Sauteuse. Mamá estaba allí, y mamá está aquí; pero papá no estaba allí, y los invitados no estaban allí, y allí no había parejas de verdad. ¡Oh, mamá está hablando con el hombre del piano! ¡Oh, mamá se acerca a alguien! ¡Oh, sé que va a traerlo hasta aquí! ¡Oh, por favor, no, por favor, no! ¡Que no se acerquen! ¡Que no se acerquen!

Estas piadosas exclamaciones las expresaba con los ojos cerrados y la cabeza echada para atrás y apoyada en la pared.

Pero el Ogro avanzaba pilotado por mamá, y mamá decía: «Georgiana, este es el señor Grompus», y el Ogro agarró a su víctima y se la llevó a lo más alto de su castillo. Entonces el discreto autómata, que había estudiado el terreno, ejecutó una serie de piezas sin melodía ni gracia, y dieciséis discípulos del podsnaperismo dibujaron las siguientes figuras:

1. Levantarse a las ocho y afeitarse apurando a las ocho y cuarto.

2. Desayunar a las nueve.

3. Llegar a la City a las diez.

4. Volver a casa a las cinco y media.

5. Cenar a las siete, y la gran cadena.

Mientras estas solemnidades tenían lugar, el señor Alfred Lammle (el más amoroso de los maridos) se acercó a la silla de la señora Lammle (la más amorosa de las esposas), e, inclinándose sobre el respaldo, jugueteó durante algunos segundos con el brazalete de la señora Lammle. Un tanto en contraste con ese breve y displicente jugueteo, se podría haber observado en la cara de la señora Lammle cierta sombría concentración mientras esta decía unas palabras con la mirada puesta en el chaleco del señor Lammle, y parecía, a su vez, recibir una lección. Pero todo ocurrió como pasa el aliento de una persona por un espejo.

Y ahora, remachada ya la cadena hasta el último eslabón, el discreto autómata y los dieciséis, de dos en dos, comenzaron a pasear entre los muebles. Y aquí fue donde destacó de manera agradable la inconsciencia del Ogro Grompus, pues ese monstruo complaciente, creyendo que la señorita Podsnap disfrutaba de su compañía, prolongó hasta el máximo la posibilidad de un relato peripatético de una competición de tiro con arco; y su víctima, mientras tanto, encabezando la procesión de los dieciséis mientras describían lentos círculos, como un cortejo fúnebre que da vueltas, no levantó los ojos excepto para dirigirle una mirada furtiva a la señora Lammle, en la que expresó una profunda desesperación.

Al final, la procesión se disolvió con la violenta llegada de una nuez moscada, ante la cual se abrieron de par en par las puertas de la sala como si fuera una bala de cañón; y mientras ese fragante artículo, disperso a través de diversos vasos de agua tibia coloreada, circulaba entre la concurrencia, la señorita Podsnap volvió a sentarse junto a su nueva amiga.

—¡Oh, Dios mío! —dijo la señorita Podsnap—. ¡Se acabó! Espero que no me estuviera mirando.

—Querida, ¿por qué no?

—Oh, sé perfectamente cómo soy —dijo la señorita Podsnap.

—Te diré algo que yo sí sé de ti, querida mía —replicó la señora Lammle con su aire seductor—, y es que eres tímida sin ninguna necesidad.

—Mamá no lo es —dijo la señorita Podsnap—. ¡Le aborrezco! ¡Váyase!

Este dardo pronunciado entre dientes iba dirigido al gallardo Grompus por haberle dedicado una sonrisa insinuante al pasar por su lado.

—Perdone que no acabe de comprenderla, señorita Podsnap —comenzó a decir la señora Lammle cuando la joven la interrumpió.

—Si vamos a ser amigas de verdad, y supongo que lo somos, pues es usted la única persona que se lo ha propuesto, dejemos a un lado las cosas horribles. Ya es bastante horroroso ser la señorita Podsnap sin oír que me llaman así. Llámeme Georgiana.

—Mi queridísima Georgiana —comenzó de nuevo la señora Lammle.

—Gracias —dijo la señorita Podsnap.

—Mi queridísima Georgiana, perdóname si no acabo de entender, querida, por qué el que tu mamá no sea tímida es razón para que tú lo seas.

—¿De verdad que no lo entiende? —preguntó la señorita Podsnap, tirándose de los dedos con aire de zozobra, y lanzando miradas furtivas a la señora Lammle y al suelo de manera alternada—. Entonces, a lo mejor me equivoco.

—Mi queridísima Georgiana, aceptas mi pobre opinión con demasiada prontitud. De hecho, ni siquiera es una opinión, querida, sino apenas una confesión de mi necedad.

—Oh, usted no es ninguna necia —replicó la señorita Podsnap—. Yo soy una necia, y, si usted lo fuera, no habría conseguido hacerme hablar.

Cuando la señora Lammle se dio cuenta de que había conseguido su propósito, cierto rubor le asomó a las mejillas, quizá a causa del leve roce de la conciencia, y se la vio más radiante mientras le dedicaba su mejor sonrisa a su querida Georgiana y negaba con la cabeza de manera afectuosa y juguetona. Tampoco es que significara nada, pero pareció gustarle a Georgiana.

—Lo que quiero decir —añadió Georgiana— es que como mamá es tan tiesa, y papá tan tieso, y todo el mundo es tan tieso en todas partes, o al menos, allí donde yo voy, quizá soy yo la que debería ser más tiesa, y no lo consigo, y eso me da miedo… Pero no me expreso muy bien… No sé si entiende lo que le digo.

—¡Perfectamente, mi querida Georgina!

La señora Lammle echaba mano de todas sus tretas tranquilizadoras cuando, de pronto, la joven echó la cabeza para atrás, la apoyó en la pared y cerró los ojos.

—¡Oh, ahí está otra vez mamá, tiesa como siempre con alguien que lleva un monóculo! ¡Oh, sé que va a traerlo aquí! ¡Oh, no lo traigas, no lo traigas! ¡Oh, y será mi pareja con el monóculo en el ojo! ¡Oh, qué voy a hacer!

En esa ocasión, Georgiana acompañó sus exclamaciones dando pataditas en el suelo, y se la veía totalmente desesperada. Pero no había manera de escapar de la majestuosa señora Podsnap, que se acercaba con un desconocido de andar desenvuelto, con un ojo apretado hasta quedar casi invisible y el otro enmarcado y acristalado; el hombre, tras haber observado con ese órgano, como si divisara a la señorita Podsnap en el fondo de un pozo perpendicular, la llevó hasta la superficie y se alejó con ella y su paso desenvuelto. Y a continuación, el cautivo al piano tocó otra serie de piezas que expresaban sus tristes aspiraciones de libertad, y otras dieciséis personas repitieron los movimientos melancólicos de antes, y la pareja de la señorita Podsnap la llevó a dar un paseo entre los muebles, como si aquello le hubiera parecido una idea totalmente original.

Mientras tanto, un personaje que había permanecido al margen, de actitud humilde, que se había dirigido a la alfombra de la chimenea y luego se había paseado entre los jefes de tribu reunidos en conferencia con el señor Podsnap, acabó con las gesticulaciones y rubor del señor Podsnap mediante un comentario enormemente descortés; ni más ni menos que una referencia a la circunstancia de que recientemente media docena de personas habían muerto de hambre en la calle. Tales palabras, después de cenar, eran inoportunas. No convenían a las mejillas de la joven. No eran de buen gusto.

—No me lo creo —dijo el señor Podsnap, echándoselo a la espalda.

El hombre humilde dijo que, por desgracia, era un hecho probado, pues estaban las encuestas judiciales y los datos del registro.

—Entonces fue culpa de ellos —dijo el señor Podsnap.

Veneering y otros ancianos de las tribus elogiaron esa manera de salir del paso. Era a la vez un atajo y un camino ancho.

El hombre de actitud humilde insinuó que lo que parecían indicar los hechos era que a esos culpables se les había obligado a morirse de hambre; que, en su desdicha, habían protestado débilmente; que se habrían tomado la libertad de evitarlo de haber podido; que en realidad habrían preferido no morir de hambre, de poder satisfacer con ello a todas las partes implicadas.

—No hay país en el mundo, señor —dijo el señor Podsnap, sonrojándose de furia—, en que los pobres estén tan bien provistos como en el nuestro.

El hombre humilde estaba muy dispuesto a concedérselo, pero quizá empeoró aún más las cosas al dar a entender que algo debía de funcionar terriblemente mal en alguna parte.

—¿Dónde? —dijo el señor Podsnap.

El hombre humilde insinuó si no sería una buena idea intentar, y de manera muy seria, averiguar dónde.

—¡Ah! —dijo el señor Podsnap—. ¡Es muy fácil decir en alguna parte, pero no tanto decir dónde! Pero ya veo adónde quiere ir a parar. Lo supe desde el primer momento. A la centralización administrativa. No. Nunca con mi consentimiento. Eso no es inglés.

Un murmullo de aprobación surgió de los jefes de las tribus, como diciendo: «¡Ahí lo ha pillado! ¡No lo suelte!».

El hombre humilde dijo que no era consciente de que quisiera ir a parar a ninguna ización. No tenía ninguna ización preferida, que él supiera. Pero desde luego se sentía más estupefacto por esos terribles sucesos que por cualquier nombre que se le quisiera aplicar, por muchas sílabas que tuviese. ¿Se le permitía preguntar si morirse de necesidad y abandono era algo necesariamente inglés?

—Supongo que ya sabe cuál es la población de Londres —dijo el señor Podsnap.

El hombre humilde dijo que suponía que sí, pero que eso no tenía nada que ver con el fenómeno, de aplicarse bien las leyes.

—¿Y sabe, o al menos espero que sepa —dijo el señor Podsnap con severidad—, que la Providencia ha dicho que pobres tendréis siempre con vosotros?[8]

El hombre humilde dijo que esperaba saberlo.

—Me alegra oírlo —dijo el señor Podsnap con aire solemne—. Me alegra oírlo. Le hará ser cauto a la hora de plantarle cara a la Providencia.

En referencia a esa frase tan convencional, absurda e irreverente, de la que el señor Podsnap no era responsable, el hombre humilde dijo que él no tenía miedo de hacer algo tan imposible, pero…

Pero el señor Podsnap consideró que había llegado el momento de sonrojarse y gesticular y echarse a la espalda a ese hombre humilde para siempre. Así que dijo:

—No tengo otro remedio que negarme a seguir con esta dolorosa conversación. No es agradable para mis sentimientos; repugna a mis sentimientos. He dicho que no admito estas cosas. También he dicho que si ocurren (aunque no lo admito), la culpa es de quienes las sufren. Yo no soy quién —el señor Podsnap recalcó con fuerza el «yo», dando a entender que también te afectaba a ti— para impugnar los designios de la Providencia. Confío en no caer en eso, y ya he mencionado cuáles son los designios de la Providencia. Además —dijo el señor Podsnap, sonrojándose hasta las puntas de sus cabellos y tomándoselo como una auténtica ofensa personal—, el tema es muy desagradable. Incluso le diré que es odioso. No es un tema para comentar delante de esposas y personas jóvenes, y yo…

Acabó con esa gesticulación del brazo que afirmaba, más expresivamente que las palabras: «Lo elimino de la faz de la tierra».

Al mismo tiempo que se sofocaba el incendio del joven humilde, Georgiana abandonaba a su acompañante en una calle de sofás, en un callejón sin salida del salón de la parte de atrás, para encontrar la salida y regresar con la señora Lammle. Y quién estaba con ella sino el señor Lammle. ¡Cómo la quería!

—Alfred, amor mío, esta es mi amiga. Mi queridísima Georgiana, además de conmigo, quiero que te lleves bien con mi marido.

El señor Lammle se sintió orgulloso de poder gozar tan pronto del favor de la señorita Podsnap. Pero si el señor Lammle tenía tendencia a estar celoso de las amistades de la querida Sophronia, se sentiría celoso de los sentimientos de esta hacia la señorita Podsnap.

—Llámala Georgiana, querido —interrumpió su esposa.

—Hacia… ¿cómo he de llamarla?… Georgiana. —El señor Lammle pronunció el nombre de labios hacia fuera trazando una delicada curva de su mano derecha—. Pues nunca he visto a Sophronia, que no es propensa a cosas tan repentinas, tan atraída ni cautivada como lo está por… ¿cómo debo llamarla?… Georgiana.

El objeto de ese homenaje lo recibió con incomodidad, y a continuación dijo, volviéndose muy azorada hacia la señora Lammle:

—¡Me pregunto por qué le caigo bien! ¡Y no se me ocurre ningún motivo!

—Queridísima Georgiana, por ti misma. Por lo distinta que eres de cuantos te rodean.

—¡Bueno! Eso es posible. Pues yo creo que la aprecio por lo diferente que es de todos cuantos me rodean —dijo Georgiana, con una sonrisa de alivio.

—Debemos retirarnos, como todo el mundo —observó la señora Lammle, poniéndose en pie como a desgana, entre la dispersión general—. Somos amigos de verdad, ¿no, querida Georgiana?

—Amigos de verdad.

—¡Buenas noches, mi querida muchacha!

Había conseguido ejercer cierta atracción sobre aquella naturaleza medrosa en la que ahora se fijaban sus ojos risueños, pues Georgiana retuvo su mano en la suya mientras le respondía en un tono reservado y medio asustado:

—No se olvide de mí cuando se vaya. Y vuelva pronto. ¡Buenas noches!

Qué delicia ver al señor y la señora Lammle despedirse con elegancia, y bajar las escaleras tan encariñados y dulces. Quizá no provocara tanta delicia ver cómo esas caras sonrientes se agriaban y amargaban dentro de su pequeño carruaje, una en cada punta. Pero desde luego era fascinante verlos entre bastidores, donde nadie los veía ni debía verlos jamás.

Ciertos vehículos grandes y pesados, construidos sobre el modelo de la vajilla de Podsnap, se llevaron a los invitados de más peso; y los menos valiosos se fueron de maneras diversas; y la vajilla de Podsnap fue llevada a acostar. Mientras el señor Podsnap permanecía de espaldas a la chimenea, sacándose el cuello de la camisa, como un gallo que se quita las plumas en mitad de sus posesiones, nada le habría desconcertado más que la insinuación de que la señorita Podsnap, o cualquier otra joven de buena cuna y educación, no pudiera ser retirada exactamente igual que la vajilla, ni traída, lustrada, contada, pesada o tasada como esa misma vajilla. Que esa joven pudiera tener en su corazón un mórbido vacío y el anhelo de algo más joven o menos monótono que la vajilla; o que los pensamientos de esa joven pudieran intentar escalar la región que limitaba al norte, al sur, al este o al oeste de ese plato; era una idea monstruosa que de inmediato el señor Podsnap habría lanzando al espacio con su gesticulación. Quizá ello se debía a que la joven propensa a los rubores del señor Podsnap era, por así decir, todo mejillas, mientras que hay la posibilidad de que existan jóvenes de una personalidad bastante más compleja.

¡Ah, si el señor Podsnap, mientras se quitaba el cuello duro, hubiera oído que se referían a él como «ese sujeto» en un breve diálogo que tenía lugar entre el señor y la señor Lammle, cada uno en su rincón de su pequeño carruaje, mientras volvían a casa!

—Sophronia, ¿estás despierta?

—¿Crees que estoy para dormir?

—Me parecería muy natural, después de haber estado en compañía de ese sujeto. Atiende lo que voy a decirte.

—He atendido a lo que me has dicho esta noche, ¿o no? Ya me dirás qué he estado haciendo esta noche, si no.

—Te digo que atiendas a lo que voy a decirte. —Levanta la voz—. Hazte íntima de esa chica idiota. Que coma de tu palma. La tienes en tu poder, y que no se te escape. ¿Me oyes?

—Te oigo.

—Preveo que de ahí sacaremos dinero, además de bajarle los humos a ese sujeto. Nos debemos dinero el uno al otro, ya lo sabes.

La señora Lammle puso una mueca cuando se lo recordaron, pero solo lo suficiente como para esparcir de nuevo sus aromas y esencia en la atmósfera del pequeño carruaje, mientras volvía a arrellanarse en su rincón oscuro y solitario.