La tienda de campaña de mi padre

1. A MI PADRE NO LE GUSTABA ESCRIBIR CARTAS

En la vieja caja de galletas que contiene las cartas escritas por mi madre no hay ninguna respuesta de él. Las he buscado por todas partes inútilmente. Tampoco me dejó a mí una carta para que la abriera cuando fuera mayor. Lo sé porque se lo pregunté a mi madre y me contestó que no. Dijo que él no era de esa clase de hombres. Cuando le pregunté qué clase de hombre era, se quedó pensativa.

Arrugó la frente. Siguió pensando. Entonces dijo que era de la clase de hombres a los que les gusta desafiar a la autoridad.

—Y tampoco podía quedarse quieto —añadió.

No es así como yo lo recuerdo. Yo lo recuerdo sentado en un sillón o echado en la cama. Excepto cuando era muy pequeña y pensaba que ser «ingeniero» era algo parecido a ser maquinista de tren y me lo imaginaba sentado en una locomotora color carbón que arrastraba una larga hilera de vagones relucientes. Hasta que un día mi padre, riendo, me sacó de mi error.

Entonces todo quedó claro. Fue uno de esos inolvidables momentos de la niñez en los que descubres que hasta entonces el mundo ha estado traicionándote.

2. ME REGALÓ UN BOLÍGRAFO QUE ESCRIBÍA SIN GRAVEDAD

—Escribe sin gravedad —dijo mi padre mientras yo lo contemplaba en el estuche de terciopelo con la insignia de la NASA.

Yo cumplía siete años. Él estaba en una cama de hospital y llevaba gorro porque no tenía pelo. Arrugado encima de la colcha estaba el papel reluciente del envoltorio. Él me tomó la mano y me contó que cuando tenía seis años tiró una piedra a la cabeza de un chico que estaba pegando a su hermano y que después de aquello nadie volvió a molestarlos a ninguno de los dos.

—Has de hacerte respetar —dijo.

—No está bien tirar piedras —dije.

—Ya lo sé, pero tú eres más lista que yo y encontrarás algo mejor que las piedras.

Cuando entró la enfermera, me fui a mirar por la ventana. En la oscuridad brillaban las luces del puente de la calle Cincuenta y nueve. Estuve contando los barcos que pasaban por el río. Cuando me aburrí, fui a ver al anciano que estaba en la cama del otro lado de la cortina. Casi siempre dormía y cuando estaba despierto le temblaban las manos. Le enseñé el bolígrafo. Le dije que escribía sin gravedad, pero no me entendió. Traté de explicárselo otra vez, pero seguía sin enterarse. Al fin dije:

—Es para que lo use cuando vaya al espacio.

Él asintió con la cabeza y cerró los ojos.

3. EL HOMBRE QUE NO PUDO ESCAPAR A LA GRAVEDAD

Entonces mi padre murió y yo puse el bolígrafo en un cajón. Pasaron años y, cuando cumplí los once, empecé a escribirme con una chica rusa. Organizaba la correspondencia la sección local de la Hadassah, a través de la Escuela Hebrea.

En un principio teníamos que escribir a los judíos rusos recién llegados a Israel, pero el proyecto fracasó y se decidió que nos escribiéramos con judíos rusos en general. En Sukkot enviamos a nuestros corresponsales un etrog con las primeras cartas. Mi rusa se llamaba Tatiana. Vivía en San Petersburgo, cerca del Campo de Marte. A mí me gustaba pensar que vivía en el espacio exterior. El inglés de Tatiana no era muy bueno y a veces yo no entendía sus cartas. Pero las esperaba con ilusión. «Mi padre ser matemático», me escribió. «Mi padre podía sobrevivir en el desierto», escribí yo. Por cada carta que recibía de ella yo le enviaba dos. «¿Tienes perro? ¿Cuántas personas utilizan el cuarto de baño de tu casa? ¿Tienes algo que perteneciera al zar?». Un día recibí una carta en la que Tatiana me preguntaba si había estado en Sears Roebuck. Al pie había una posdata: «Chico de mi clase ido a Nueva York. Quizá tú querer escribir porque él conoce nadie». No volví a saber de ella.

4. YO EXPLORABA OTRAS FORMAS DE VIDA

—¿Dónde está Brighton Beach? —pregunté.

—En Inglaterra —me respondió mi madre, buscando en los armarios de la cocina algo que había extraviado.

—Me refiero al de Nueva York.

—Cerca de Coney Island, supongo.

—¿A qué distancia está Coney Island?

—A una media hora, quizá.

—¿En coche o a pie? —pregunté.

—Se puede ir en metro.

—¿Cuántas estaciones?

—No lo sé. ¿Por qué te interesa tanto Brighton Beach?

—Tengo un amigo que vive allí. Se llama Misha y es ruso —dije con admiración.

—¿Sólo ruso? —preguntó mi madre desde dentro del armario debajo del fregadero.

—¿Qué quiere decir sólo ruso?

Ella se puso de pie y se volvió.

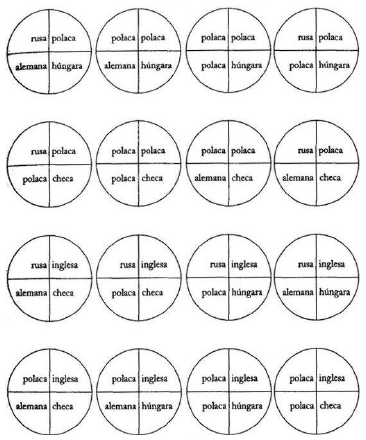

—Nada —dijo mirándome con la cara que pone a veces cuando acaba de ocurrírsele algo asombroso y fascinador—. Es que tú, por ejemplo, eres una cuarta parte rusa, una cuarta parte húngara, una cuarta parte polaca y una cuarta parte alemana.

No respondí. Ella abrió un cajón y luego lo cerró.

—En realidad —añadió—, podría decirse que eres tres cuartas partes polaca y una cuarta parte húngara, porque los padres de Bubbe eran polacos que fueron a vivir a Núremberg y la ciudad de la abuela Sasha estaba en Bielorrusia, Rusia Blanca, antes de pasar a ser de Polonia.

Abrió otro cajón repleto de bolsas de plástico y se puso a revolver en ellas.

Di media vuelta para marcharme.

—Pensándolo mejor —dijo entonces—, también puede decirse que eres tres cuartas partes polaca y una cuarta parte checa, porque la ciudad de la que procedía Zeyde estaba en Hungría antes de mil novecientos dieciocho y en Checoslovaquia después, aunque los húngaros seguían considerándose húngaros, y volvieron a ser húngaros durante la Segunda Guerra Mundial, aunque por poco tiempo. Claro que también podrías decir, sencillamente, que eres medio polaca, una cuarta parte húngara y una cuarta parte inglesa, ya que el abuelo Simon salió de Polonia para ir a Inglaterra a los nueve años.

Arrancó una hoja del bloc del teléfono y se puso a escribir muy decidida.

Estuvo más de un minuto arañando el papel con el bolígrafo.

—¡Mira! —dijo acercándome la hoja para que pudiera verla—. En realidad, puedes hacer dieciséis combinaciones diferentes, ¡y todas auténticas!

Yo miré el papel, que ponía:

—Aunque también puedes decir, simplemente, que eres medio inglesa y medio israelí, ya que…

—¡Yo soy norteamericana! —grité.

Mi madre parpadeó.

—Como quieras —dijo, y puso agua a calentar.

Desde el rincón de la cocina en que estaba mirando las fotos de una revista, Bird murmuró:

—Nada de eso. Tú eres judía.

5. UN DÍA USÉ EL BOLÍGRAFO PARA ESCRIBIR A MI PADRE

Estábamos en Jerusalén, adonde habíamos ido para mi bas mitzvah. Mi madre quería celebrarlo en el Muro de las Lamentaciones, para que Bubbe y Zeyde, los padres de mi padre, pudieran asistir. Cuando Zeyde llegó a Palestina en 1938 dijo que nunca saldría de allí, y no salió. Quien quisiera verlo tenía que ir a su apartamento de la torre Kiryat Wolfson, con vistas al Knesset. Estaba lleno de muebles viejos y oscuros y fotos viejas y oscuras que habían llevado de Europa.

Por la tarde, bajaban las persianas metálicas para proteger de aquella luz cegadora todo lo que poseían, que no estaba hecho para resistir semejante clima.

Mi madre estuvo varias semanas buscando billetes baratos y al fin encontró tres a setecientos dólares en El AL. Para nosotros aún era mucho dinero, pero ella dijo que el fin lo valía. La víspera de mi bas mitzvah mamá nos llevó al mar Muerto. Bubbe también iba. Llevaba un sombrero de paja sujeto por una tira debajo de la barbilla. Cuando apareció en la puerta de la caseta, estaba impresionante con su bañador y la piel llena de frunces, hoyos y venitas azules.

No le quitábamos la vista de encima, observando cómo se ponía roja en las fuentes de aguas sulfurosas y cómo se le formaban gotitas de sudor bajo la nariz. Salió de las termas chorreando y la seguimos hasta la orilla del mar. Bird estaba de pie en el barro, con las piernas cruzadas.

—Si tienes ganas, hazlo en el agua —dijo Bubbe en voz alta.

Unas rusas corpulentas, embadurnadas de arcilla negra, nos miraron. Si Bubbe se dio cuenta, no lo demostró. Nosotros flotábamos boca arriba mientras ella nos vigilaba por debajo de su sombrero de ala ancha. Yo tenía los ojos cerrados, pero noté su sombra sobre mí.

—¿No tienes pechos? ¿Qué te pasa?

Sentí que me ardía la cara y fingí que no la oía.

—¿Sales con chicos? —me preguntó.

Bird se puso a escuchar.

—No —dije en voz baja.

—¿Qué?

—Noo.

—¿Por qué no?

—¡Tengo doce años!

—¡Y qué! A tu edad, yo salía con tres o cuatro. Eres joven y bonita, keynehore.

Moví los pies para alejarme de su busto gigantesco e imponente. Su voz me persiguió.

—¡Pero eso no durará siempre!

Traté de ponerme de pie y resbalé en la arcilla. Recorrí aquellas aguas quietas con la mirada, buscando a mi madre, y al fin la distinguí. Estaba más allá del último bañista y seguía nadando.

A la mañana siguiente, en el Muro de las Lamentaciones, el cuerpo aún me olía a azufre. Las grietas abiertas entre las grandes piedras estaban llenas de papelitos doblados. El rabino me dijo que, si quería, podía escribir una nota a Dios e introducirla en una grieta. Yo no creía en Dios y, en su lugar, escribí a mi padre: «Querido papá: Te escribo esto con el bolígrafo que me regalaste. Ayer Bird preguntó si sabías hacer la Heimlich y le dije que sí. También le dije que podías conducir un hovercraft. Por cierto, encontré tu tienda de campaña en el sótano. Seguramente, mamá no la vio cuando tiró todas tus cosas. Huele a moho, pero no tiene goteras. A veces la monto en el patio y me echo en ella pensando que también tú te habías echado allí dentro. Te escribo esto a pesar de que sé que no puedes leerlo. Un beso, Alma». Bubbe también escribió una nota.

Cuando yo trataba de meter la mía, la suya cayó al suelo. Como ella estaba muy ocupada rezando, la recogí, la desdoblé y la leí. Decía: «Baruch Hashem, haz que mi marido y yo podamos ver el día de mañana y concede a mi Alma la bendición de la salud y la felicidad y también un par de bonitos pechos, lo que no sería tan terrible».

6. SI YO TUVIERA ACENTO RUSO TODO SERÍA DIFERENTE

Cuando regresé a Nueva York encontré esperándome la primera carta de Misha. «Querida Alma —empezaba—: ¡Saludos! ¡Estoy muy feliz por tu bienvenida!». Tenía casi trece años, cinco meses más que yo. Dominaba el inglés mejor que Tatiana, porque se había aprendido de memoria las letras de casi todas las canciones de los Beatles. Las cantaba acompañándose con un acordeón, regalo de su abuelo, que fue a vivir con ellos cuando murió la abuela, cuya alma, decía Misha, había descendido a los Jardines de Verano de San Petersburgo en forma de una bandada de gansos. Allí estuvieron dos semanas, graznando bajo la lluvia y, cuando alzaron el vuelo, la hierba estaba cubierta de cagarrutas. Su abuelo llegó varias semanas después, arrastrando una estropeada maleta que contenía los dieciocho tomos de la Historia de los judíos.

Se instaló en la pequeña habitación que Misha compartía con Svetlana, su hermana mayor, sacó el acordeón y empezó la que sería la obra de su vida. Al principio escribía sólo variaciones de canciones populares rusas, mezcladas con aires judíos. Después pasó a hacer versiones más melancólicas y desgarradas y, por último, dejó de tocar cosas que ellos pudieran reconocer, y lloraba mientras sostenía unas notas muy largas. Misha y Svetya, a pesar de no ser muy listos, comprendieron que al fin el abuelo había hecho realidad su sueño de ser compositor. Tenía un coche muy abollado que dejaba en el callejón, detrás del apartamento. Tal como lo cuenta Misha, el abuelo conducía a ciegas, dejando una independencia casi total al coche, que avanzaba a tientas, rebotando aquí y allá, y sólo cuando había verdadero peligro de muerte daba al volante un toque con la yema de los dedos. Cada vez que el abuelo iba a recogerlos a la escuela, Misha y Svetlana trataban de disimular mirando para otro lado. Pero él daba gas hasta que ya era imposible seguir fingiendo, y entonces corrían hacia el coche con la cabeza baja y se acurrucaban en la parte de atrás, mientras el abuelo, sentado al volante, coreaba una cinta de la banda punk Pussy Ass Mother Fucker del primo Lev. Pero no captaba bien la letra. En lugar de Got into a fight, smashed his face on the car door, él cantaba: You are my knight and you wear shining ar-mor, y en lugar de You’re a louse, but you’re so pretty, cantaba Take it up to the house, in a jitney[1]. Cuando Misha y su hermana le señalaban el error, el abuelo parecía sorprendido y subía el volumen para oír mejor, pero al otro día volvía a cantar lo mismo. Al morir, el abuelo dejó a Svetya los dieciocho tomos de Historia de los judíos y a Misha, el acordeón. Por aquel entonces, la hermana de Lev, que llevaba sombra de ojos azul, invitó a Misha a su habitación, puso Let it Be y le enseñó a besar.

7. EL CHICO DEL ACORDEÓN

Misha y yo nos escribimos veintiuna cartas en total. Fue dos años antes de que Jacob Marcus escribiera a mi madre para pedirle que tradujera La historia del amor, cuando yo tenía doce. Las cartas de Misha estaban llenas de signos de admiración y de preguntas tales como: «¿Qué significa “eres un pardillo”?», y las mías, de preguntas sobre la vida en Rusia. Él me invitó a su bar mitzvah.

Mi madre me peinó con trenzas, me prestó su chal rojo y me llevó a casa de Misha en Brighton Beach. Pulsé el timbre y esperé a que bajara Misha. Mi madre me dijo adiós agitando una mano por la ventanilla del coche. Yo tiritaba de frío. Salió un chico alto con pelusa oscura sobre el labio superior.

—¿Alma? —preguntó.

Asentí.

—¡Bienvenida, amiga!

Yo agité la mano para despedirme de mi madre y lo seguí al interior de la casa. La escalera olía a col agria. Arriba, el apartamento estaba lleno de gente que comía y hablaba a gritos en ruso. En un rincón del comedor había un grupo musical y varias personas que trataban de bailar en muy poco espacio. Misha estaba muy ocupado hablando con unos y otros y metiéndose sobres en el bolsillo, y yo me quedé durante casi toda la fiesta sentada en un extremo del sofá con un plato de gambas gigantes. Nunca como gambas, pero fue lo único que reconocí. Si alguien me dirigía la palabra, tenía que explicarle que yo no hablaba ruso. Un viejo me ofreció vodka. Entonces Misha salió de la cocina, se colgó el acordeón, que estaba conectado a un amplificador y rompió a cantar.

—You say it’s your birthday! —entonó. Me pareció que la gente estaba nerviosa—. Well it’s my birthday, too! —vociferó, y el acordeón despertó con un alarido.

Siguió Sgt Pepper’s Lonely Heart’s Club Band, que se fundió con Here Comes the Sun, y por último, después de cinco o seis canciones, los Beatles atacaron la tradicional canción hebrea Hava Nagila y la gente se volvió loca, cantando y tratando de bailar. Cuando al fin el grupo dejó de tocar, Misha vino a buscarme, con la cara roja y sudorosa. Me agarró de la mano y yo lo seguí por el pasillo y cinco tramos de escalera hasta la azotea. A lo lejos vi el mar, las luces de Coney Island y, más allá, unas montañas rusas abandonadas. Empezaron a castañetearme los dientes, y Misha se quitó la chaqueta y me la puso en los hombros. Estaba caliente y olía a sudor.

8.

Se lo contaba todo a Misha. La muerte de mi padre, lo sola que estaba mi madre, y la inquebrantable fe en Dios de Bird. Le hablé de los tres tomos de Cómo sobrevivir en la naturaleza, del editor inglés y su regata, de Henry Lavender y sus caracolas filipinas y del veterinario Tucci. Le hablé del doctor Eldridge y de La vida tal como no la conocemos y, más adelante —dos años después de que empezáramos a escribirnos, siete años después de la muerte de mi padre y tres mil novecientos millones de años después de que apareciera la vida en la Tierra—, cuando llegó de Venecia la primera carta de Jacob Marcus, hablé a Misha de La historia del amor. Sobre todo, nos escribíamos o hablábamos por teléfono, pero algún que otro fin de semana nos veíamos. Me gustaba ir a Brighton Beach, porque la señora Shklovsky nos daba cerezas confitadas en tazas de porcelana, y el señor Shklovsky, que tenía círculos oscuros de sudor en los sobacos, me enseñaba a jurar en ruso. A veces alquilábamos películas, casi siempre de espionaje o intriga. Nuestras favoritas eran La ventana indiscreta, Extraños en un tren y Con la muerte en los talones, que habíamos visto diez veces.

Cuando escribí a Jacob Marcus haciéndome pasar por mi madre sólo se lo dije a Misha y le leí por teléfono el borrador final.

—¿Qué te parece? —pregunté.

—Me parece que tu culo es…

—Olvídalo —dije.

9. EL HOMBRE QUE BUSCABA UNA PIEDRA

Había pasado una semana desde que envié mi carta, o la carta de mi madre, o como quieras llamarla. Pasó otra semana y empecé a preguntarme si a lo mejor Jacob Marcus no estaría fuera del país, quién sabe si en El Cairo o en Tokio. A la tercera semana pensé que quizá había descubierto la verdad. Cuatro días más y empecé a espiar la expresión de mi madre en busca de señales de enojo. Ya estábamos a finales de julio. Pasó otro día y pensé que quizá tuviera que escribir a Jacob Marcus para pedirle disculpas. Al día siguiente llegó su carta.

En el sobre, escrito con estilográfica, estaba el nombre de mi madre, Charlotte Singer. Acababa de esconderme la carta dentro de los pantalones cortos cuando sonó el teléfono.

—¿Sí? —dije con impaciencia.

—¿Está el moshiach? —preguntó una voz de niño.

—¿Quién?

—El moshiach —dijo el niño, y al fondo oí risas ahogadas. Parecía la voz de Louis, que vivía una calle más arriba y había sido amigo de Bird hasta que encontró otros amigos y dejó de hablarle.

—Déjalo en paz —dije, y colgué deseando que se me hubiera ocurrido algo más fuerte.

Corrí al parque, que estaba a un bloque de distancia, con una mano en el costado para que no resbalara la carta. Hacía calor y estaba sudando. Rasgué el sobre en Long Meadow, al lado de una papelera. La primera página hablaba de lo mucho que a Jacob Marcus le habían gustado los capítulos que mi madre le había enviado. Leí por encima hasta que, en la segunda página, encontré la frase «Aún no he mencionado su carta». Y escribía:

Me halaga su curiosidad. Ojalá tuviera respuestas más interesantes para todas sus preguntas. Debo decir que ahora paso mucho tiempo sentado, mirando por la ventana. Me gustaba viajar. Pero el viaje a Venecia fue más fatigoso de lo que imaginaba, y dudo que vuelva a marcharme. Mi vida, por razones que escapan a mi control, ha quedado reducida a los elementos más simples. Por ejemplo, encima de la mesa tengo una piedra. Un trozo de granito gris oscuro dividido por la mitad por una veta blanca. Encontrarla me ha llevado casi toda la mañana. He descartado muchas piedras hasta dar con ella. No he salido de casa con una idea clara de qué piedra quería. Pensaba que cuando la encontrara la reconocería. Mientras buscaba, iba pensando en los requisitos. Debía encajar en la palma de la mano, ser suave al tacto, preferiblemente de color gris, etcétera. Ésta ha sido mi mañana. He pasado las últimas horas recuperándome.

No siempre he sido así. Para mí, el día en que no había producido cierta cantidad de trabajo no tenía valor. Reparar en que el jardinero cojeaba, en que había hielo en el lago, en los largos y solemnes paseos que daba el hijo de mi vecina que, por lo visto, no tiene amigos, me resultaba superfluo. Pero ahora es distinto.

Me pregunta si estoy casado. Lo estuve, pero hace mucho tiempo, y fuimos lo bastante listos o lo bastante estúpidos como para no tener hijos.

Éramos muy jóvenes cuando nos conocimos, antes de saber lo que era el desengaño y, cuando lo descubrimos, nos dimos cuenta de que estábamos constantemente recordándonoslo el uno al otro. Supongo que también de mí podría usted decir que llevo un pequeño astronauta ruso en la solapa. Ahora vivo solo, lo que no me molesta. O quizá sí, un poco.

Pero tendría que ser extraordinaria la mujer que quisiera acompañarme ahora que apenas puedo llegar hasta la puerta del jardín para recoger el correo. Pero aún voy. Dos veces a la semana, una amiga me trae provisiones, y mi vecina entra todos los días con el pretexto de cuidar las fresas que plantó en mi jardín. Y a mí ni siquiera me gustan las fresas.

Estoy haciendo que suene peor de lo que es en realidad. Aún no la conozco y ya quiero despertar su compasión.

También me pregunta qué hago. Leer. Esta mañana he terminado por tercera vez La calle de los cocodrilos. La encuentro casi irresistiblemente hermosa.

También veo películas. Mi hermano me trajo un reproductor de DVD. No me creería si le dijera la cantidad de películas que he visto este mes. Es lo que hago. Ver películas y leer. A veces, incluso finjo que escribo, pero no engaño a nadie. Ah, y voy al buzón.

Ya basta. Adoro su libro. Envíeme más, por favor.

J.M.

10. LEÍ LA CARTA CIEN VECES

Y con cada lectura me parecía que sabía un poco menos acerca de Jacob Marcus.

Decía que había pasado la mañana buscando una piedra, pero no decía ni una palabra de por qué La historia del amor era tan importante para él. No se me escapaba, desde luego, que había escrito «aún no la conozco». ¡Aún! Es decir, que esperaba conocernos mejor, o por lo menos a nuestra madre, ya que no sabía nada de Bird ni de mí (¡aún!). Pero ¿por qué apenas podía llegar hasta el buzón? ¿Y por qué había de ser extraordinaria la mujer que quisiera ser su compañera? ¿Y por qué llevaba un astronauta ruso en la solapa?

Decidí hacer una lista de las pistas. Fui a casa, me encerré en mi habitación y saqué el tercer tomo de Cómo sobrevivir en la naturaleza. Empecé página. Decidí escribir en clave, por si a alguien le daba por curiosear en mis cosas. Me acordé de Saint-Ex. Arriba de todo escribí: «Cómo sobrevivir si no se te abre el paracaídas». Y debajo:

1. Buscar una piedra

2. Vivir cerca de un lago

3. Tener un jardinero que cojea

4. Leer La calle de los cocodrilos

5. Necesitar una mujer extraordinaria

6. Tener problemas para ir hasta el buzón

Éstas eran todas las pistas que me daba la carta, así que me colé en el estudio de mi madre mientras ella estaba abajo y saqué sus otras cartas del cajón. Las leí, buscando más pistas. Fue entonces cuando recordé que su primera carta empezaba con una cita de la introducción de mi madre a un libro de Nicanor Parra, que decía que él llevaba en la solapa un pequeño astronauta ruso y en el bolsillo, las cartas de una mujer que lo había dejado por otro.

Si Jacob Marcus había escrito que también él llevaba un astronauta ruso, ¿quería decir que su esposa lo había dejado por otro? Como no estaba segura, no podía considerarlo una pista, así que no lo anoté. En su lugar escribí:

7. Hacer un viaje a Venecia

8. Que alguien te leyera pasajes de La historia del amor hace mucho tiempo a la hora de acostarte

9. No olvidarlo nunca

Repasé la lista de pistas. Ninguna me servía de ayuda.

11. CÓMO SOY

Comprendí que si realmente deseaba descubrir quién era Jacob Marcus y por qué tenía tantos deseos de que le tradujeran el libro, tenía que buscar en La historia del amor.

Sigilosamente, subí al estudio de mi madre, para ver si desde su ordenador podía imprimir los capítulos traducidos. El único problema era que ahora ella estaba sentada delante del ordenador.

—Hola —dijo.

—Hola —dije yo, tratando de aparentar naturalidad.

—¿Cómo estás?

—Muy bien gracias y ¿tú? —dije, porque eso era lo que ella me había enseñado que debía decir, lo mismo que cómo sostener el cuchillo y el tenedor y sujetar la taza de té con dos dedos, y sacar un resto de comida de entre los dientes sin que se notara, si la reina de Inglaterra me invitaba a tomar el té. Cuando le dije que nadie que yo conozca sostiene el cuchillo y el tenedor como es debido, ella puso cara de pena y dijo que trataba de ser una buena madre y que si no me enseñaba ella estas cosas, ¿quién me las enseñaría? Pero preferiría que no me las hubiera enseñado, porque a veces ser cortés es peor que no serlo, como el día en que me crucé con Greg Feldman en el pasillo de la escuela y dijo: «Eh, Alma, ¿qué tal?», y cuando respondí: «Muy bien gracias y ¿tú?», él se quedó mirándome como si yo acabara de aterrizar de Marte y dijo: «¿Por qué nunca puedes decir sencillamente: Psa?».

12. PSA

Anochecía y mi madre dijo que en casa no había nada que comer y preguntó si pedíamos comida tailandesa, o quizá india y por qué no camboyana.

—¿Y si cocináramos algo nosotros? —propuse.

—¿Macarrones con queso? —dijo mi madre.

—La señora Shklovsky hace un pollo a l’orange muy bueno.

Mi madre no parecía entusiasmada.

—¿Chile? —propuse entonces.

Mientras ella estaba en el supermercado, subí a su estudio e imprimí los capítulos del uno al quince de La historia del amor, que era hasta donde había traducido. Escondí las hojas en mi mochila de supervivencia que guardo debajo de la cama. Minutos después, mi madre llegó a casa con medio kilo de pavo picado, un brócoli, tres manzanas, un tarro de pepinillos y una caja de mazapán importado de España.

13. LA ETERNA DECEPCIÓN DE LO QUE ES LA VIDA

Después de una cena a base de falsos nuggets de pollo pasados por el microondas, me acosté temprano y, debajo de las mantas y a la luz de una linterna, leí lo que mi madre había traducido de La historia del amor. Estaba el capítulo de cuando la gente hablaba con las manos, y el capítulo del hombre que se creía de cristal, y un capítulo titulado «El nacimiento de los sentimientos», que yo no había leído aún. «Los sentimientos no son tan viejos como el tiempo», empezaba.

Del mismo modo que hubo una primera vez en que alguien hizo saltar una chispa frotando dos palitos, hubo también un primer momento de alegría y un primer momento de tristeza. Era un tiempo en el que continuamente se inventaban sentimientos nuevos. Pronto nació el deseo, y también el arrepentimiento. La primera vez que se sintió la terquedad, se inició una reacción en cadena y, por un lado, se creó el resentimiento y, por el otro, la marginación y la soledad. Tal vez cierto movimiento de caderas en sentido contrario al de las manecillas del reloj marcó el nacimiento del éxtasis, y un rayo provocó el primer orgasmo. O quizá fue el cuerpo de una muchacha llamada Alma. Contrariamente a toda lógica, la sorpresa no nació de inmediato. No llegó hasta que la gente tuvo tiempo de acostumbrarse a lo que eran las cosas. Y, transcurrido el tiempo suficiente, alguien experimentó la primera sensación de sorpresa, y en otro lugar alguien sintió la primera punzada de nostalgia.

Es cierto que a veces la gente también sentía cosas para las que no había palabras, y no se hablaba de ellas. Es posible que la emoción más vieja del mundo fuera la de sentirse conmovido; pero describirla —nombrarla siquiera— debía de ser como tratar de apresar algo invisible.

(También es posible que el sentimiento más antiguo del mundo fuera, sencillamente, la confusión).

Una vez la gente empezó a sentir, creció el deseo de sentir. Todos querían sentir más y más profundamente, aunque doliera. La gente se hizo adicta al sentimiento. Peleaba por descubrir sentimientos nuevos. Es posible que así naciera el arte. Se creaban nuevas clases de alegría al tiempo que nuevas clases de tristeza. La eterna decepción de lo que es la vida; el alivio de un respiro inesperado; el miedo a la muerte.

Ni siquiera hoy en día existen todos los sentimientos posibles. Faltan todavía los que están más allá de nuestra capacidad y nuestra imaginación. Muy de tarde en tarde, cuando aparece una música como nadie había compuesto, un cuadro como nadie había pintado o alguna otra cosa imposible de predecir, entender ni describir, irrumpe en el mundo un sentimiento nuevo. Y entonces, por millonésima vez en la historia del sentimiento, el corazón se eleva y absorbe el impacto.

Todos los capítulos eran por el estilo, y ninguno me dijo por qué este libro era tan importante para Jacob Marcus. Pero sí me hicieron pensar en mi padre.

En lo mucho que debía de significar para él La historia del amor como para que lo regalara a mi madre a las dos semanas de conocerla, aun sabiendo que entonces ella no entendía el español. ¿Por qué? Pues porque estaba enamorándose de ella, claro.

Entonces me vino a la cabeza una idea. ¿Y si mi padre había escrito algo en el ejemplar de La historia del amor que regaló a mi madre? No se me había ocurrido mirar.

Me levanté de la cama y subí al estudio. No había nadie. El libro estaba al lado del ordenador. Lo abrí por la portada. En una letra que no reconocíase leía:

«Para Charlotte, mi Alma. Éste es el libro que yo hubiera escrito para ti si supiera escribir. Con mi amor, David».

Volví a la cama y estuve pensando en estas veintiuna palabras durante largo rato.

Y luego me puse a pensar en ella, Alma. ¿Quién era aquella mujer? Mi madre diría que era cada una de las muchachas y cada una de las mujeres a las que alguien había amado. Pero cuanto más lo pensaba más me convencía de que también debía de ser alguien en particular. Porque, ¿cómo iba Litvinoff a escribir tantas cosas sobre el amor sin estar enamorado? De una persona concreta. Y esa persona debía de llamarse…

Al pie de las nueve pistas anotadas añadí otra:

10. Alma

14. DONDE NACE EL SENTIMIENTO

Bajé corriendo a la cocina pero la encontré desierta. Por la ventana vi a mi madre en el jardín de atrás, que estaba descuidado y lleno de maleza. Empujé la puerta mosquitera.

—Alma —dije conteniendo la respiración.

—¿Hum? —hizo mi madre. Sostenía un azadón en la mano.

Yo no tenía tiempo para pararme a pensar qué hacía con un azadón, si era mi padre y no ella quien cuidaba del jardín. Y a las nueve y media de la noche.

—¿Cuál era su apellido? —pregunté.

—¿De qué hablas? —dijo mi madre.

—Alma —dije con impaciencia—, la muchacha del libro. ¿Qué apellido tenía?

Mi madre se enjugó el sudor de la frente, ensuciándosela de tierra.

—Ahora que lo dices, en un capítulo se menciona. Pero es muy raro, porque todos los otros nombres son españoles mientras que ella se apellida… —Frunció el entrecejo.

—¿Cómo? ¿Cómo se apellida? —pregunté ansiosamente.

—Mereminski —dijo mi madre.

—Mereminski —repetí.

Ella asintió.

—M-e-r-e-m-i-n-s-k-i. Mereminski. Polaco. Es uno de los pocos indicios que da Litvinoff acerca de su origen.

Fui corriendo a mi cuarto, me metí en la cama, encendí la linterna y abrí el tercer tomo de Cómo sobrevivir en la naturaleza. Al lado de «Alma» escribí «Mereminski».

Al día siguiente empecé a buscarla.