La última cena. Juan de Juanes (1562). Museo del Prado, Madrid.

EL GRIAL DEL PRADO

El maestro y yo desanduvimos entonces nuestro camino, pasando otra vez por delante de La Gloria, y descendimos por las escaleras de la rotonda hasta llegar al distribuidor de la planta baja. Muy cerca de allí, en una pequeña sala abovedada pintada en tonos crema, se encontraba, me dijo, otra de las obras esenciales de ese peculiar arcanon: La última cena de Juan de Juanes.

—¡Bienvenido a la sala del Grial! —Sus palabras retumbaron en un recinto que en ese momento se encontraba vacío.

Fovel me situó entonces frente a la obra de Juanes. Al verla me sorprendió. Era una composición luminosa, de colores vivos y ejecución preciosista, pero que comparada con el colosal caballero andante de Mühlberg me parecía de un tamaño casi ridículo.

—Fíjate bien, hijo. Esta tabla se pintó para el retablo de la iglesia de San Esteban de Valencia, a la que pertenecen también, por cierto, la mayoría de obras de esta sala. En realidad era la tapa del sagrario, el lugar donde se guardaban después de la misa el pan y el vino consagrados. De Juanes la elaboró durante el reinado de Felipe II, y muestra a Jesús rodeado por los Doce mientras instaura el sacramento de la eucaristía. Como verás, su disposición recuerda a la colosal Última cena que Leonardo había pintado seis décadas antes en Milán, y que De Juanes contempló en una copia que se conservaba en la catedral de Valencia, aunque existen algunas diferencias notables entre una y otra: aquí todos los apóstoles, a excepción de Judas Iscariote y de Jesús, tienen un halo de santidad con su nombre inscrito en él. Hay pan y vino en la mesa. Los platos están limpios. Por supuesto, la sagrada forma luce en manos del Mesías y, sobre todo, el Grial ocupa el centro de la composición.

—¿Por qué dice sobre todo, doctor?

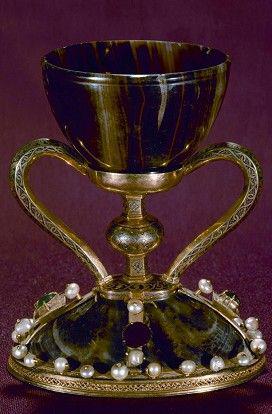

—Porque este Grial que pinta Juan de Juanes es un cáliz que existe, hijo. Es una copa de ágata, de piedra engastada con oro, perlas y esmeraldas que se guarda desde la Edad Media en la catedral de Valencia y que se tiene por el verdadero Santo Grial que usó Cristo en la última cena.

—Lo que sin duda es una exageración —comenté.

—Yo no estoy tan seguro. El Grial que aparece en este cuadro probablemente sea el único de los que pretenden serlo (y hay muchos en Europa[59]) que tiene algún viso de verosimilitud.

—¿Usted también cree en el Grial?

—No es sólo una cuestión de fe. La copa de ágata de la catedral de Valencia ha sido examinada por arqueólogos solventes y no cabe duda de que se trata de un lujoso vaso de piedra elaborado en algún taller oriental, quizá egipcio o palestino, y se puede fechar hacia el siglo I antes de Cristo[60]. Entonces se consideraba que los recipientes de ese tipo eran muy valiosos, y no es inconcebible pensar que un judío acaudalado de la Jerusalén de aquel tiempo como José de Arimatea pudiera haber tenido uno en su ajuar.

—Pero de ahí a afirmar que es la copa de la última cena va un abismo —objeté—. Además, ¿qué hace en Valencia un objeto así en vez de estar en Israel?

—Pues justo para eso hay respuesta. Y es muy interesante.

La última cena. Juan de Juanes (1562). Museo del Prado, Madrid.

—Adelante. Soy todo oídos, doctor.

—Verás: antes de llegar a España, el cáliz que De Juanes pintó estuvo durante casi tres siglos en Roma. Por supuesto, para eso antes hay que admitir que, tras la muerte de Jesús, san Pedro se lo llevó consigo a la que entonces era capital del mundo, y que allí fue pasando de líder cristiano en líder cristiano como «cáliz papal». A mí, de entrada, esa idea me parece más sensata que la de esa horda de escritores medievales franceses y sajones que en el siglo XII nos hicieron creer que José de Arimatea se la había llevado a Gran Bretaña nada más morir el Mesías. ¡Qué absurdo! ¿Para qué iba a viajar el de Arimatea a un lugar tan remoto y poco importante como eran entonces las islas Británicas? ¿Y cómo es que no existe ni un solo vestigio o documento contemporáneo comprobable de ese viaje?

—Ya, ya… Pero no hay que olvidar que los orígenes del cristianismo están llenos de viajes improbables, como el de Santiago apóstol a España, por ejemplo. Son mitos.

—Pero ¡es que yo no hablo de un mito! —Su voz retumbó en la sala—. No hay duda de que existió un «cáliz papal» y que pasó de mano en mano en Roma, entre los papas de los primeros siglos de nuestra era.

—¿Y entonces cómo llegó ese valioso objeto a España?

—Te lo explicaré. Tú sabes que los cristianos fueron sometidos a duras persecuciones por parte de varios emperadores romanos, ¿verdad?

Asentí.

—Pues bien: entre los años 257 y 260, bajo el mandato de Valeriano, el Imperio inició una nueva campaña de saqueo y asesinato sistemático de cristianos. Registraron incluso las tumbas de la secta en busca de objetos de valor. Imagínate. Y aquí viene lo interesante. El guardián del cáliz papal en aquel tiempo fue el papa Sixto II. Antes de morir decapitado, confió el que seguramente era el único tesoro de la Iglesia a su administrador, Lorenzo, un joven diácono nacido en Huesca, en Hispania, y al que no se le ocurrió mejor escondite para la copa que enviarla a casa de unos familiares con un grupo de legionarios de sus montañas natales convertidos a la nueva fe.

—Pero ¿eso puede demostrarse?

—¡Puede! —Los ojos del maestro volvieron a brillar—. ¡Y mucho mejor que el cuento falaz del Grial del rey Arturo, Merlín y el de Arimatea, que comenzó a contarse casi mil años más tarde! Escucha: pocos días después de haber puesto el cáliz camino de Hispania, Lorenzo fue torturado hasta la muerte sobre una parrilla incandescente a fuego lento. Eso sucedió en el año 258. En el lugar donde fue enterrado el nuevo mártir se levantaría, ochenta años más tarde, la basílica de San Lorenzo Extramuros de Roma. Pues bien, en esa construcción del siglo IV, erigida por el papa Dámaso I, existió un fresco que mostraba a san Lorenzo entregando una copa montada sobre un soporte con dos asas a un soldado que la recibe de rodillas. Por desgracia, la imagen fue destruida durante los bombardeos aliados de Roma durante la segunda guerra mundial, pero su existencia está perfectamente documentada.

—¿Y era esa misma copa? —dije señalando al cuadro de De Juanes—. ¿Está usted seguro?

—¡Y aún hay más! —exclamó ignorando mi pregunta—. En esa misma tumba de san Lorenzo hoy descansan también los huesos de… ¡san Esteban! Y dime, ¿para qué iglesia valenciana pintó Juan de Juanes esta tabla? Puedes mirarlo en la cartela, pero yo te lo diré: para la de San Esteban. ¿Y a quién representan estas otras tablas de De Juanes que nos rodean? ¡Es la vida de san Esteban! Y tanto la Cena como estas tablas integraban originariamente un mismo retablo. Hombre, ya es casualidad. Yo creo que De Juanes supo exactamente qué clase de reliquia estaba pintando y de dónde procedía.

—Vale, vale. Admitamos por un momento que el pintor conocía todo eso y pintó para ese retablo escenas de san Esteban y un objeto que se trajo a España su compañero de tumba…

—Bien.

—… Lo que todavía quedaría por aclarar es cómo llegó esa copa papal a Valencia, ¿no?

—Eso también es muy fácil de explicar, hijo. Sabemos que en el año 712, justo después de la invasión musulmana de la península Ibérica, el obispo de Huesca fue escondiendo la reliquia en diferentes parajes de los Pirineos para evitar su profanación. Primero la ocultó en una cueva en Yebra, luego en el monasterio de San Pedro de Siresa, más tarde cerca de Santa María de Sasabe…, y así hasta llegar al monasterio de San Juan de la Peña, donde permaneció dos siglos y medio. En cada lugar por el que pasó se fundó una iglesia dedicada a san Pedro, seguramente en recuerdo del primer hombre que había oficiado con el cáliz papal. El caso es que a la muerte del rey aragonés Martín el Humano, en 1410, en pleno ocaso de templarios y cátaros, la copa de ágata terminó viajando a Zaragoza y, finalmente, a Valencia, donde se quedó hasta nuestros días. Y fíjate si la Iglesia consiente desde siempre su culto que incluso Juan Pablo II ha dicho misa con este cáliz[61]. No me invento nada. Hay documentos y actas que atestiguan cada paso que ha dado esta importantísima reliquia a lo largo de la Historia. No podemos decir lo mismo ni de la Sábana Santa de Turín.

—Y así llegamos hasta aquí, cuando en el siglo XVI Juan de Juanes la inmortaliza en este cuadro… —dije como completando su historia.

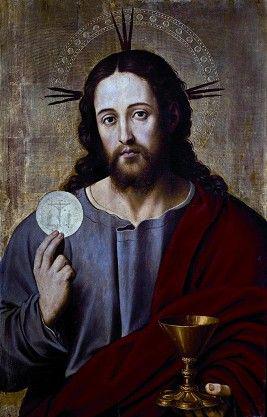

Salvador eucarístico. Juan de Juanes (ca. 1545-1550). Museo del Prado (Madrid). Expuesto.

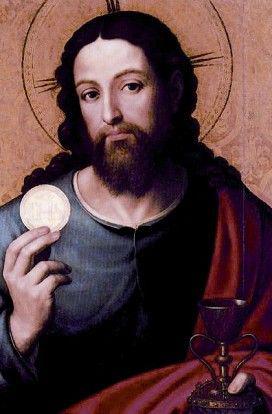

Salvador eucarístico. Juan de Juanes (ca. 1545-1550). Museo del Prado (Madrid). No expuesto.

Salvador eucarístico. Juan de Juanes (ca. 1560-1570). Museo de Bellas Artes (Valencia).

Santo Grial (ca. siglo I a. C.). Catedral de Valencia.

—… Dejándonos otro pequeño misterio sin resolver —acotó Fovel con otra de sus muecas traviesas—. Mucho antes de esta Cena, Juan de Juanes ya era conocido gracias a los espléndidos Salvadores eucarísticos que pintaba. Se trata de imágenes devocionales ricas, trazadas sobre pan de oro, en las que se muestra a Jesús con la sagrada forma en la mano derecha y un cáliz en la izquierda o frente a él, de modo muy parecido a como lo ves aquí. El primero de los que ejecutó se conserva en esta sala. Data aproximadamente de 1545 y su Grial es una copa cualquiera. El joven De Juanes debía de tener poco más de veinte años cuando lo hizo. Pero después, por alguna razón que desconocemos, repitió una y otra vez esa misma composición sustituyendo el anodino cáliz de su primer Salvador por el «verdadero» de ágata. Da la impresión de que el artista se obsesionó con esa imagen. Como si por un lado alguien le hubiera advertido que la copa verdadera de la última cena estaba en Valencia, relativamente cerca de su pueblo natal, Fuente la Higuera, y por otro le hubiera hecho ver las reliquias de la Santa Faz que se veneraban en Valencia y Alicante y lo hubiera animado a copiar su rostro de forma casi compulsiva[62].

—Vaya, vaya. Así que De Juanes se convirtió en un experto en reliquias, pero sobre todo en el Grial. ¿Es eso lo que quiere decirme?

—Sí. Aunque no se hizo un experto de manera inmediata. Fue un proceso que duró años. Los dos Salvadores eucarísticos que se conservan en el Museo de Bellas Artes de Valencia, a los que llaman «el rubio» y «el moreno» por sus diferentes colores de pelo, muestran aún un Grial poco exacto. Como si De Juanes lo hubiera pintado de oídas o de memoria. Sin embargo, en las últimas versiones del cuadro, como la que se venera en la catedral de Valencia y que debió de elaborar hacia 1570-1579, el cáliz es de una precisión asombrosa.

—O sea, que lo estudió.

—¡O lo tuvo en las manos! De lo que podemos estar totalmente seguros es de que a De Juanes se le consideraba un hombre tan erudito como piadoso. Algunos creen que incluso viajó a Italia para familiarizarse con el espléndido trabajo de Leonardo y Rafael, que llegó a asimilar como pocos pintores de su tiempo. Debió de ser por aquel entonces cuando cambió su nombre, Vicente Juan Masip, tan parecido al de su padre, también pintor y llamado Vicente Masip, por el latinizado de Juan de Juanes, con el que se ganó su prestigio.

—¿Y dejó algo escrito sobre el Grial?

—No, que sepamos. He investigado su vida con arreglo a la escasa documentación que se conserva de él, y sólo es digno de mención que Juan de Juanes, al igual que Rafael Sanzio, nunca tuvo una relación normal con la pintura.

—¿A qué se refiere?

—Te he dado ya una pista, hijo —sonrió malicioso—. Algunos llegaron a llamarlo «el segundo Rafael» y, la verdad, no creo que fuera sólo por la similitud de sus estilos. El caso es que, antes de empezar cualquiera de sus tablas, De Juanes se pasaba días en ayuno y oración preparando su alma. Temblaba cada vez que debía acometer lo que él consideraba una tarea sagrada. Y el día que empezaba a pintar iba temprano a misa y comulgaba. No es de extrañar que algunos críticos hayan dicho que sus obras, en especial alguno de esos Salvadores eucarísticos, sean de una belleza «tan divina que desmiente toda diligencia humana»[63]. O que estos cuadros «no parezcan pintados con la mano, sino con el espíritu»[64], ya que «podríamos decir que el Señor le guiaba la mano, y que el más hermoso de los hombres le había elegido para pintar sus imágenes, como Alejandro escogió a Apeles»[65].

—¿Y eso qué quiere decir exactamente?

—Que parecen obras inspiradas por el cielo. De hecho, sabemos que, mientras pintaba, a veces le ocurrían… ciertas cosas.

—¿Ciertas cosas? ¿Qué clase de cosas?

—Bueno… Fue muy comentado lo que le pasó cuando elaboró su magistral Coronación de la Virgen, también llamada Inmaculada Concepción o Tota Pulchra, para la iglesia de los jesuitas de Valencia. Ese cuadro no es normal, se mire por donde se mire.

—Por favor, vaya al grano —insistí.

—Es muy sencillo. Hablamos de una tabla enorme, de casi tres metros de alto, que fue pintada por encargo del padre Martín Alberro, un jesuita guipuzcoano destinado al colegio de San Pablo de Valencia y que casualmente era el confesor del artista. El padre Alberro había tenido un éxtasis en el que se le había aparecido Nuestra Señora, y le dijo a De Juanes que ella en persona (una señora calzada de Luna, vestida de Sol y coronada de estrellas, como la Virgen del Apocalipsis de san Juan, bañada en resplandores) le dio instrucciones sobre el tipo de cuadro que se le debía pintar. Un cuadro extraño. Sin perspectiva ni geometría alguna, y que debía incorporar en un lugar bien visible los principales nombres místicos de la Virgen, como Civitas Dei, Stella Maris, Speculum sine macula o Porta Coeli.

—«La Puerta del Cielo» —murmuré.

—Así es. De hecho, debes saber que esa pintura enseguida actuó como tal.

—¿Qué quiere decir?

—Se cuenta que, cuando Juan de Juanes estaba a punto de terminar su encargo, tuvo un accidente que pudo haberle costado la vida. El pintor estaba encaramado en lo alto del cuadro, repasando la parte superior, cuando el andamio que lo sostenía cedió. Entonces ocurrió el milagro: la imagen de Nuestra Señora que él mismo había pintado alargó su brazo fuera del lienzo, sosteniéndolo en volandas hasta depositarlo con suavidad en el suelo[66].

Inmaculada Concepción. Juan de Juanes (ca. 1568). Iglesia de la Compañía, Valencia.

—Bonito cuento —concedí.

—Que, como todos, esconde un poso de verdad, hijo. Para Juan de Juanes, sus tablas eran como entidades vivas, criaturas que podían favorecer el acceso a los mundos espirituales. Puertas, en suma. Quizá por su trabajo fue tan apreciado e imitado, ya que hacía posible que sus poseedores traspasaran los límites de lo material.

—Eso decían también de las obras de Fra Angelico…

—Exacto. Y ambos, con un siglo de diferencia, pintaron con el sentimiento de que su arte servía para un propósito trascendente. Se da además la circunstancia de que sus obras eran consecuencia de sus visiones. Por eso no es irracional pensar que con ellas buscaban provocar esa misma clase de experiencias en quienes las admiraban. Curioso, ¿verdad?

—Es más que eso. ¡Revelador!

—Sí —rio por primera vez—. Nunca mejor dicho. Muy revelador.