—Bueno, Bob, ¿qué quieres ser de mayor? —me preguntó el director cuando nos acomodamos en su despacho, aunque me pareció que él estaba mucho más cómodo que yo.

—Director de colegio —contesté.

—Muy gracioso, Bob —apreció con un suspiro—. ¿Qué voy a hacer contigo?

—¿Va a perdonarme unos años de colegio?

No tuve esa suerte. De hecho, el director y los profesores no sabían muy bien qué hacer conmigo. Era buen estudiante, siempre sacaba sobresalientes y notables. El problema es que nunca me interesaron demasiado las clases. Me gustaba muchísimo más escribir.

En casa, mi hermano y yo seguíamos con nuestras historias para no dormir. Una noche Bill me contaba algo espeluznante y a la noche siguiente era yo quien hacía que se muriera de miedo con alguna historia llena de giros inesperados.

Nunca estábamos escasos de material. Si quería que los dos acabáramos con la piel de gallina, no tenía más que volver a contar la historia del hombre que yacía debajo del montón de piedras.

Detrás de casa había un montículo de piedras; cuando nos mudamos, ya estaba allí. El patio no era tan grande como el que teníamos en la casa anterior, estaba separado del bosque de detrás por una verja de madera más bien baja, y en medio del bosque se encontraba una enorme pila de piedras blancas y de superficie lisa.

¿Quién habría llevado aquellos bloques de piedra hasta allí? ¿Cómo las habían transportado hasta aquel lugar? Nadie parecía saberlo, pero todos los niños del vecindario teníamos una cosa bien clara: allí debajo había un muerto.

De día solíamos jugar alrededor del montículo, pero por la noche nadie se atrevía a acercarse. Así que cuando me tocaba contar a mí una historia, solía escoger aquel lugar, de noche, como escenario. Me inventé todos los detalles de la vida del hombre muerto, así como su asesinato, ¡que, por supuesto, había ocurrido en la mismísima habitación donde Bill y yo dormíamos!

Entonces, un día, se llevaron las piedras y arrancaron los árboles. Una agencia inmobiliaria compró el terreno y comenzó a construir una casa. Nadie mencionó lo del cadáver; seguramente se lo llevaron a escondidas, pero también puede que lo enterraran debajo de la nueva casa…

No se habló más del tema, jamás volvimos a mencionar el misterioso montón de piedras blancas. Aunque algunas veces pienso en él cuando comienzo a escribir un nuevo libro.

Si alguna vez se nos agotaban los cuentos de terror, nos íbamos al cine. De pequeños nos encantaban las películas de miedo, solíamos ir al cine cada domingo por la tarde, después del colegio.

La sala siempre estaba atestada de niños. Daban programas dobles, es decir, dos películas, dibujos animados y algún corto. Las películas de terror de aquella época siempre eran en blanco y negro.

Las que más nos gustaban eran aquellas en las que aparecían monstruos enormes que vivían en cuevas subterráneas pero que quedaban libres de repente a consecuencia de la explosión de una bomba atómica y entonces se dedicaban a pasearse por Washington u otra ciudad cualquiera destrozándola.

Cuando los monstruos comenzaban su ataque mi hermano y yo nos poníamos a chillar y a dar patadas en el asiento. Todos los niños del cine nos volvíamos locos.

Dos de mis películas de terror preferidas eran ¡Hay algo vivo! y La noche de los muertos vivientes. ¿No os suenan de algo estos dos títulos? Muchas veces, cuando trato de inventar un buen título para un libro, me acuerdo de las películas de miedo que a mi hermano y a mí tanto nos apasionaban.

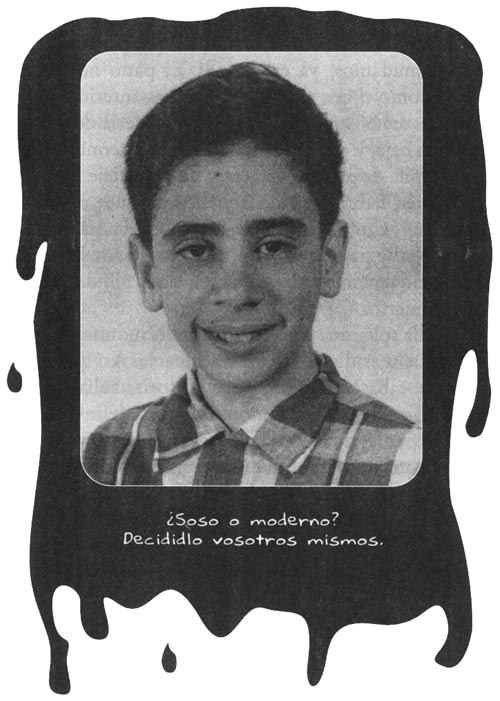

Hace tiempo, un lector me envió una carta de lo más divertida en la que me preguntaba: «Cuando eras pequeño, ¿eras de los sosos o de los modernos?»

Es una pregunta muy difícil de responder. Aunque me imagino que era de los sosos. Lo digo porque formaba parte de la banda del instituto y en aquellos años no estaba nada de moda.

Tocaba el clarinete, y lo cierto es que resultaba más complicado de lo que creéis porque era incapaz de seguir el paso y tocar a la vez. En realidad, el clarinete se me daba bastante bien, siempre que me pudiera sentar. Pero si lo hacía en movimiento tenía que concentrarme en seguir el paso, cosa que me impedía pensar en lo que debía tocar.

¿Y cómo lo solucioné? Pues dejé la banda y me apunté al coro. ¡En el coro no había que caminar mientras cantábamos!

Como en todas las escuelas, en el colegio de Bexley había diferentes grupos: estaba el de los chicos con éxito, el de los listos, los deportistas, los chiflados por la electrónica, etc. La verdad es que yo nunca encajé en ninguno de ellos.

Era un chico de lo menos atlético que os podáis imaginar, un patoso de campeonato, lo reconozco. Cuando estaba en cuarto y quinto curso jugábamos muchísimo al béisbol. El campo de juego comprendía mi jardín y otros dos más y todos los niños del barrio participábamos. Habremos jugado más de mil veces, pero cada vez que me tocaba batear, lo máximo que conseguía era girar sobre mí mismo sin darle a la bola. ¡Siempre me ocurría lo mismo!

Odiaba el momento previo a cada partido, cuando los dos capitanes elegían a los miembros de su equipo. A mí siempre me escogían el último y, encima, los capitanes se peleaban por sacárseme de encima: «¡Quédatelo tú!» «¡No, quédatelo tú!» «¡Ni hablar, va con vosotros!»

También traté de jugar al fútbol americano. Pero aunque era alto, también muy delgado, de modo que me aplastaban fácilmente. Luego probé con el baloncesto, aquí el problema era mi falta de puntería: era capaz de tirar veinte veces seguidas a canasta y no encestar ni una.

Supongo que lo que se me daba mejor eran los bolos. Con todo, siempre surgían problemas: un día, se me cayó la bola sobre el pie sin querer y me rompí el dedo pequeño.

En fin, la única actividad física para la que tenía talento era la de sintonizar el canal de televisión donde daban el partido de fútbol americano de los Cleveland Browns. Hay gente que es como si tuviera dos pies izquierdos; pues bien, en mi caso podría decirse que tengo tres: era incapaz de patear la pelota, hacer un simple pase o despejar.

Sin embargo, me encantaba seguir por televisión a los Cleveland Browns (suspiro) y a los Cleveland Indians. Ahora soy hincha de los Jets y de los Giants. Nunca me pierdo el partido de los domingos por la tarde, aunque tenga mucho trabajo pendiente.

En fin, a lo que íbamos, no era del grupo de los deportistas ni de ningún otro, pero tenía muy buenos amigos.

En cuarto, mi mejor amigo era un chico llamado Randy que vivía enfrente de casa. Randy y yo nos pasábamos los sábados por la tarde jugando al Monopoly en el suelo de su habitación. El juego duraba horas interminables (interminables de verdad), ninguno de los dos conseguía nunca vencer.

Un día el cocker spaniel de Randy destrozó el tablero del Monopoly a mordiscos, así que no jugamos nunca más; y hasta ahí llegó nuestra amistad.

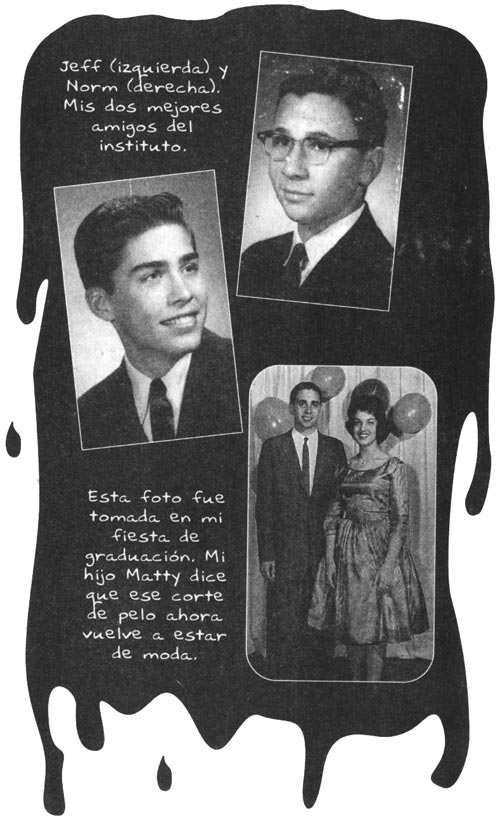

En el instituto me hice muy amigo de Norm. Al contrario que yo, era muy extravertido, rápido de palabra y muy divertido. Le encantaba acercarse a alguien por la calle y largarle un insulto del tipo: «¿Ésa es tu cara de verdad o te atropelló un camión?» Se le ocurrían unas tonterías increíbles, pero nos parecía muy divertido.

Norm tocaba la trompeta, un instrumento muy de moda por entonces. Solía hacer ruidos de lo más groseros con el instrumento cuando el director de la banda estaba hablando, lo cual también nos hacía mucha gracia.

Fue él quien me introdujo en la música jazz, y me sigue gustando. En su cuarto tenía dos ardillas voladoras en una jaula; un día, insistí en que era mentira que las ardillas supieran volar, así que abrió la puerta de la jaula y salieron correteando. Lo cierto es que aunque no sabían volar, se subían por todas partes. Intentamos atraparlas, pero no había manera, saltaban de un sitio a otro y se metían por todas partes. Después de una hora de persecución las dejamos encerradas en la habitación y nos fuimos a montar en bicicleta. Quizá sigan sueltas por ahí.

El padre de Norm era propietario del cine de arte y ensayo de la ciudad. Era la única sala de toda Columbia en la que daban películas extranjeras: una película de Brigitte Bardot, una actriz francesa de cine muy sexy, estuvo ininterrumpidamente en cartel durante por lo menos seis años.

Había que tener más de dieciocho años para poder ver la película. Pero Norm, todos sus amigos y yo la vimos en séptimo y, desde entonces, cada año, pues Norm siempre celebraba su fiesta de cumpleaños en el cine de su padre y, en vez de contratar payasos o malabaristas para amenizar la fiesta, veíamos la película.

Jeff era otro de mis mejores amigos del instituto. Me caía muy bien porque me parecía listo y divertido, y porque él pensaba lo mismo de mí. Era mi mejor amigo y también mi contrincante. Solíamos competir entre nosotros a ver quién era el que sacaba mejores notas en clase. Jeff casi siempre ganaba: a mí me gustaba sacar buenas notas pero también quería hacer reír a la gente. Me encantaba interrumpir la clase con un chiste o con un comentario ingenioso, por lo que no hacía muchos puntos para ser el favorito de los profesores.

Jeff soñaba con llegar algún día a alcalde de la ciudad, pero para ello, el primer paso era ser delegado de la clase. Como yo era su director de campaña, me inventé un eslogan: «Echemos a patadas a los sinvergüenzas»; dibujé los carteles, le escribí los discursos e incluso llegué a votar por él. Sin embargo, fracasó estrepitosamente.

Tanto Jeff como yo teníamos un casete de los antiguos, con dos carretes enormes y todo eso. Después del colegio los llevábamos a su casa o a la mía y grabábamos comedias. Nos inventábamos los personajes y los interpretábamos. Nos teníamos por unos cómicos irresistibles. Muchas veces nos carcajeábamos tanto de nuestros propios chistes que teníamos que parar la grabadora. Me alegro de no conservar ninguna de aquellas cintas. ¡Ahora me daría muchísima vergüenza que alguien las escuchara!

Cuando íbamos al instituto, Jeff tenía un coche pequeño que cogíamos cada día para irnos a comer por ahí. Por aquella época, en Estados Unidos había docenas de restaurantes que servían la comida en el mismo coche. Había unas camareras que tomaban nota de lo que ibas a tomar y luego te traían la comida en una bandeja. En todos los años de instituto, nunca pisamos un restaurante, siempre comíamos en el coche.

En nuestro colegio, al mediodía te dejaban salir donde quisieras, siempre que volvieras a tiempo para la primera clase de la tarde. ¡Los coches eran muy importantes para nosotros! Un segundo después de cumplir los dieciséis años todos corríamos a sacarnos el permiso de conducir; yo, a los quince años, recibía clases de conducción dos veces por semana de un profesor que venía a mi casa.

Nunca podré olvidar la primera vez que me senté ante un volante. ¡Estaba frenético! El profesor me enseñó a arrancar el coche y me dijo que bajara marcha atrás por el camino que iba del garaje a la calle. Puse la marcha y comencé a retroceder, con la mala pata de que casi atropello a mi hermanita, que estaba jugando allí en medio.

Fue un mal comienzo, pero también la primera lección sobre la gran utilidad del espejo retrovisor.

Jeff y yo pasábamos mucho tiempo en el coche, conduciendo de aquí para allá, sin rumbo. No íbamos a ningún sitio en especial ni hacíamos nada en concreto, simplemente paseábamos en coche por la ciudad, con la radio encendida a todo volumen, fisgoneando quién hacía lo mismo; y cuando nos encontrábamos a algún conocido lo saludábamos con un bocinazo.

Actualmente, ni Jeff ni yo tenemos tiempo para ir por ahí tocándole la bocina a la gente, pero seguimos siendo amigos. Hace poco, incluso nos juntamos las dos familias para ir a pasar las vacaciones a Hawai. Sus dos hijos, Molly y Michael, son lectores de Pesadillas, unos chicos listísimos y muy divertidos.

Ya os he hablado de algunos de mis mejores amigos. Ahora, supongo que ha llegado la hora de contaros algo sobre mi primera novia…