—¿Qué es? —susurraba Bill desde la puerta mirando hacia arriba con curiosidad—. ¿Qué has encontrado?

—Una máquina de escribir —contesté. Apreté unas teclas con el dedo índice—. Y funciona.

Estaba contentísimo de haberla encontrado. Comenzaba a bajar las escaleras cuando apareció una figura por el dintel de la puerta que me hizo dudar de mi entusiasmo. No era mi hermano ni tampoco, por supuesto, una telaraña. Era mi madre, que me aguardaba con los brazos cruzados y el ceño fruncido.

—Te advertí que no subieras al desván —dijo—. El suelo está medio podrido y puede ser peligroso.

¿Qué excusa podía ponerle? Me había pillado con las manos en la masa.

Mi madre me envió a mi habitación. Pero lo bueno fue que dejó que me quedara con la máquina de escribir, así que inmediatamente comencé a utilizarla, con un solo dedo. Supongo que años más tarde, cuando iba al instituto, tendría que haberme apuntado a clases de mecanografía para aprender a escribir como es debido, pero por entonces ya era demasiado tarde porque escribía a máquina a la velocidad de la luz, aunque fuera con un solo dedo. Por tanto, me quedé con aquella costumbre.

Por aquel entonces, probablemente era el dedo más rápido del Medio Oeste de Estados Unidos, pero a los siete años aún no estaba preparado para escribir novelas. No comencé mi primer libro hasta los doce años.

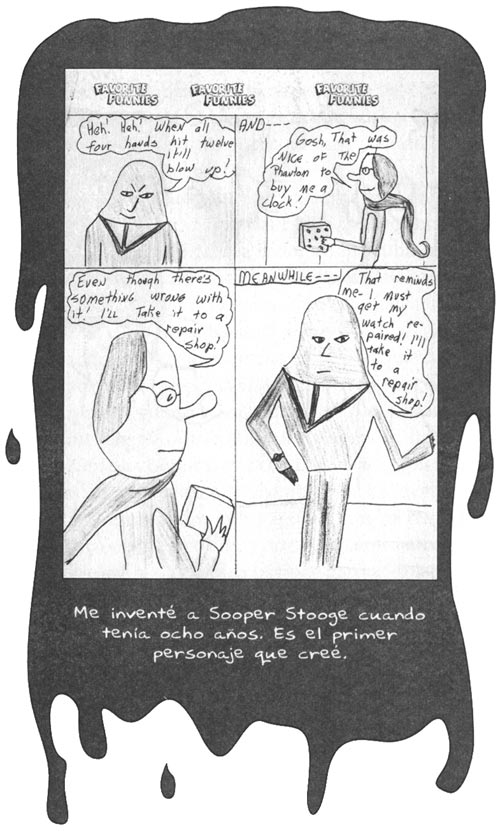

Al principio, quería dibujar historietas.

Me encantan los cómics desde que tengo uso de razón, así que yo también quería hacer uno, aunque me saliera fatal. Y así fue como me salió: ¡Fatal! Tardé mucho tiempo en aceptar que el dibujo no era lo mío, aunque nunca se me quitaron las ganas por eso.

Desde que la máquina de escribir fue a parar a mis manos, comencé a escribir y a ilustrar mis propios cómics y revistas. Quería hacer historietas parecidas a las de EC, una pequeña editorial que publicaba cómics de ciencia ficción y de miedo, y también Mad, una tira cómica que luego pasó a ser toda una revista. Con Mad me reía un montón; también me encantaba la ordinariez que desprendían otras revistas de la misma editorial como Tales from the Crypt (Cuentos de la cripta) o Vault of Horror (La cámara del horror). Me encantaban.

Mi madre no opinaba lo mismo, decía que esos cómics eran una auténtica porquería, así que no quería verlos por casa. Era el chico más infeliz del mundo hasta que me di cuenta de que Mad y todas mis otras revistas preferidas estaban en el barbero.

—Creía que te acababas de cortar el pelo —decía mi madre todos los sábados por la mañana cuando le pedía un dólar para ir a la barbería.

La mayoría de los sábados por la mañana me los pasaba leyendo en la peluquería. Hasta que no terminaba de leer los tebeos de cabo a rabo, no me subía a la silla donde el barbero me cortaba el pelo en un santiamén por enésima vez. Me pasé tanto rato en aquella barbería que al final el dueño me llamaba «hijo».

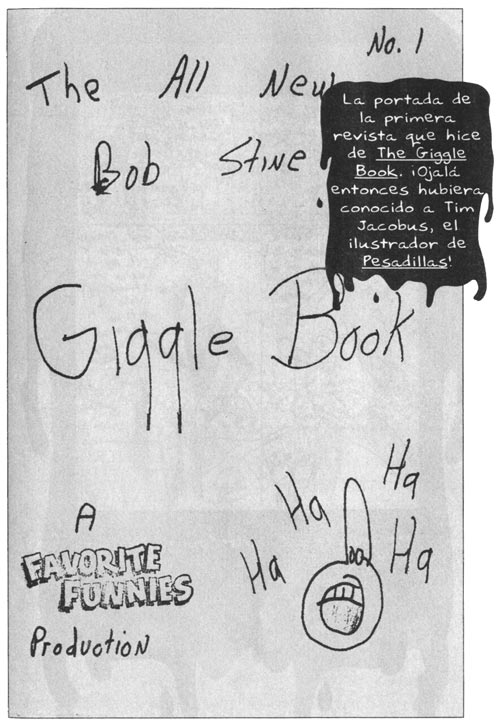

Cuando no estaba leyendo en la peluquería estaba enfrascado en mi empresa artesanal de revistas. Creo recordar que la primera revista que hice fue The All New Bob Stine Giggle Book (El nuevo libro de humor de Bob Stine), una obra maestra de la que aún conservo un ejemplar: la redacté en mi vieja máquina de escribir y es bastante diminuta; si la comparamos con las revistas de los quioscos mide unos diez por siete centímetros.

Mi creación ocupa diez páginas pero sólo hay cinco de texto; por alguna razón sólo están escritas por una cara. Esta diminuta revista contiene un montón de chistes y adivinanzas. El mejor chiste de todos es el siguiente:

TED: Te vi empujando la bicicleta de camino al trabajo.

NED: Es que se me hizo tan tarde que no tuve ni tiempo de subirme a ella.

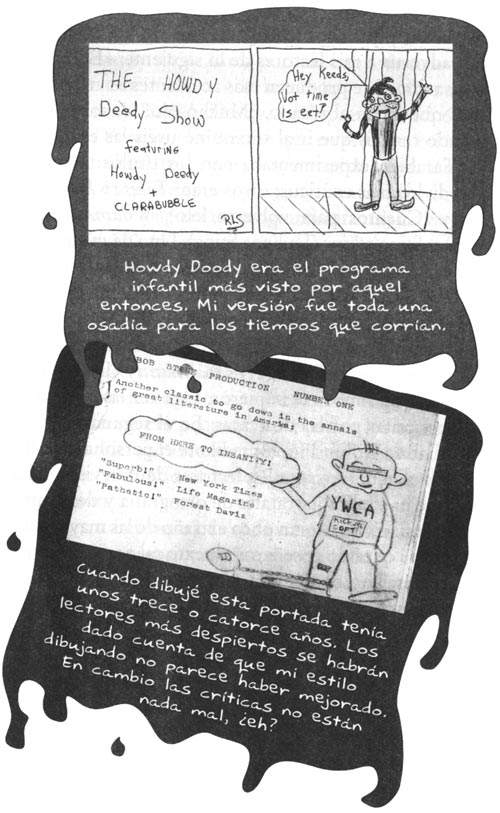

HAH, For Maniacs Onlyü (¡Hah!, sólo para maníacos) apareció en 1956. En la portada había un aviso que decía: «En este número todo lo que hay que saber sobre los programas Howdy Deedy, La respuesta de los 64000 dólares y Dragnut». Lo mismo que en Mad, en mi revista pretendía burlarme de los programas de televisión más en boga por aquella época, por eso les cambiaba el nombre (Howdy Doody era un programa infantil; La pregunta de los 64.000 dólares, un concurso, y Dragnet, una serie policíaca). También me encargaba de los dibujos.

Invertía horas y horas en la confección de mis pequeñas creaciones. Mis herramientas eran una máquina de escribir, lápices, bolígrafos, rotuladores, cinta adhesiva, pegamento y tijeras. La grapadora era seguramente el artilugio de tecnología más avanzada con el que contaba.

Cuando yo era pequeño no existían los ordenadores. Me hubiera vuelto loco de felicidad si hubiera podido echar mano de un ordenador con un programa de autoedición.

Hacer un ejemplar de cada número de la revista requería mucho trabajo, así que eso era todo lo que hacía: un ejemplar de cada número. Después de alardear ante Bill con mi creación, la llevaba al colegio para que los amigos se la pasaran y la fueran leyendo.

En aquellas revistas me burlaba de todo el mundo, pero sin meterme con nadie en particular. En Feef, una de mis revistas, me inventé un personaje llamado Harvey Poobah del que se decía lo siguiente: «Harvey Poobah se cayó desde lo alto del rascacielos Empire State y vivió (hasta que chocó contra el suelo).» En otro ejemplar advertía a mis lectores de lo siguiente: «El lugar de la casa donde se producen más accidentes es en las escaleras que bajan al sótano. ¡Mucho ojo! Y, sobre todo, cuando tengáis que ir al sótano no uséis las escaleras».

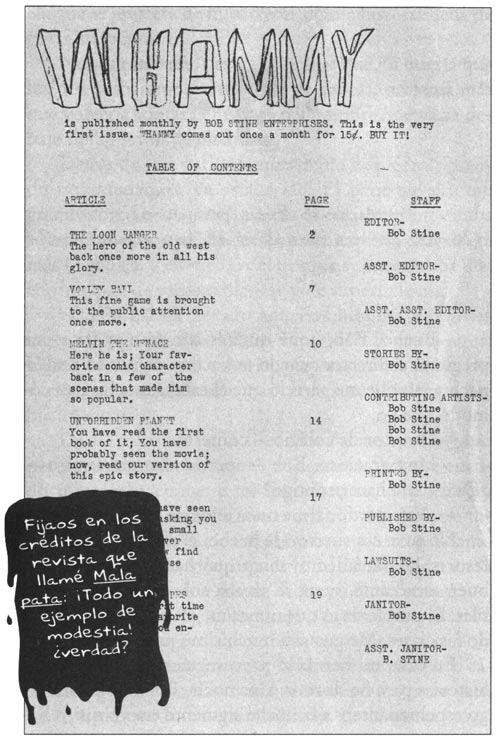

También experimentaba con los títulos: Ming era uno de los más exóticos; otros eran: Tales to Drive you Batty (Cuentos para volverse lelo), Whammy (Mala pata) y Stine’s Line (La línea Stine). Uno de mis preferidos era Barf Barf (Tirar, tirar), hecho de fotos que recortaba de las revistas y a lo que añadía una divertida nota a pie de foto de mi invención.

En mis primeros años de instituto escribí una revista que se llamaba From Here to Insanity (De aquí a la locura), que duró siete números. Esta vez las páginas estaban escritas por las dos caras. En el segundo número parodiaba a Robin Hood mediante el personaje de Robín Hooligan. (Aviso a los lectores de la revista: notaréis que hay fallos garrafales de ortografía y de puntuación, y quizás un uso un poco extraño de las mayúsculas. Es que he querido enseñaros el texto tal como lo escribí y, además, hoy en día consultar un libro de gramática me da tanta pereza como cuando estaba en el colegio).

«Robin Hooligan» por Bob Stine

ROBIN: Ah, Ladiy Marian. ¿Vamos a dar un buelta por los vosques de Sherwood? ¿Te pareze vien?

MARIAN: ¡No cuentes conmigo! La última vez que nos fuimos de paseo acabé llevándote en brazos a tu casa.

ROBIN: ¿Y yo que sabía que me iba a caer encima de un cactus?

MARIAN: ¿Un CACTUS en el bosque de Sherwood? ¡Qué tontería!

PEQUEÑO JOHN: ¿Os gustaría participar en el concurso de tiro al arco de mañana, Robin Hooligan?

ROBIN: ¡Sí, que buena idea! Ven, Lady Marian, te boy a poner una manzana encima de la caveza para ir practicando un poco.

MARIAN: ¡Ni hablar del peluquín! La última vez que hicimos algo parecido acabé con dieciocho puntos en la frente.

ROBIN: Bueno, es que me olvidé de empolvar el arco. Seguro que no se buelve a repetir.

MARIAN: Claro que no. Porque, lo que es yo, no pienso acompañarte.

Como veis, era un niño raro. Me pasé la mayor parte de la niñez delante de la máquina de escribir. ¡Cuántas horas me habré pasado encerrado en mi habitación escribiendo… escribiendo… escribiendo! ¡Igual que ahora!

Unos meses antes de cumplir los trece años, comencé a prepararme para la Bar Mitzvah, una de las ceremonias más importantes de la religión judía. Un día en que estaba en mi habitación, ensayando todos los rezos y las oraciones en hebreo que tenía que recitar en la sinagoga, mamá entró en el cuarto para hablar conmigo: papá y ella querían saber qué quería que me regalaran por mi Bar Mitzvah. La verdad es que no tuve ni que pensarlo: «Una máquina de escribir nueva», contesté enseguida.

Mis padres se portaron muy bien conmigo y me compraron una máquina de escribir de oficina, de las que puedes darles todo el tute que quieras. Era perfecta. La utilicé durante muchos años.

Ya sé, ya sé. La mayoría de los chicos piden regalos más emocionantes que una máquina de escribir. Pero ya os he contado que era bastante rarito y por aquel entonces estaba totalmente enganchado a la escritura.

Los amigos del colegio me agobiaban pidiéndome nuevas entregas de las revistas de humor. Las leían por turnos y cuando habían pasado por todo el mundo me las devolvían.

Me encantaba observar a mis amigos mientras las leían en clase. Lo más divertido de todo era cuando uno de ellos se echaba a reír en medio de la lección y la profesora lo pillaba. Como un día, en clase con varios de mis amigos, en que el chico que se sentaba a mi lado estaba enfrascado con un número de la revista From here to Insanity; leía un artículo titulado «Cómo leer esta revista en clase» y se estaba muriendo de risa.

—Joven, está molestando a toda la clase —lo acusó la profesora.

—Es culpa de él —repuso mi amigo apuntándome con el dedo.

Yo me di la vuelta como si la cosa no fuera conmigo, como si pensara: «¿A quién señala?»

Y entonces mi amigo, en un intento de desembarazarse de la evidencia, me puso la revista en las manos.

—Usted, Bob Stine, venga aquí inmediatamente —me ordenó la profesora. Y cuando llegué a su mesa me arrebató la revista de las manos.

»¿Se puede saber qué es esto? —exigió saber. Cogió mi creación, comenzó a leerla y me miró de arriba abajo—. Se cree muy gracioso, ¿verdad?

—Bueno… —empecé con modestia.

—¿Cree acaso que esto es divertido? —Entonces leyó en voz alta un trozo del artículo: «Si el profesor te pregunta qué lees, dile que es un diccionario de bolsillo».

Me eché a reír y la clase entera estalló en risotadas.

—Bob, quiero que vaya ahora mismo al despacho del director. Inmediatamente.