El universo en que vivimos es especial. Cuando lo miramos, vemos una clara disposición de estrellas y de galaxias lejanas sin ninguna distorsión. Sería muy fácil que fuera de otro modo. La teoría de la relatividad general de Einstein describe la gravedad como una lámina curvada de espacio y tiempo sobre la que los rayos de luz avanzan por sendas curvas (véase la p. 97). Por tanto, sería posible que los rayos de luz llegaran a mezclarse, y que el universo se nos apareciera como reflejos distorsionados en una galería de espejos. Pero, en general, al margen de la extraña desviación que sufren al rodear una galaxia, los rayos de luz tienden a viajar más o menos en línea recta por el universo, de manera que tenemos una perspectiva de todo el límite visible.

Planicidad Aunque la teoría de la relatividad define el espacio-tiempo como una superficie curva, los astrónomos describen a veces el universo como plano, lo que significa que los rayos de luz paralelos siguen siéndolo por muy lejos que viajen por el espacio, igual que ocurriría si viajaran a lo largo de un plano.

Podemos imaginar el espacio-tiempo como una lámina de goma; los objetos pesados que hunden la lámina y que están situados en baches representan la gravedad. En realidad, el espacio-tiempo tiene más dimensiones (al menos cuatro: tres de espacio y una de tiempo), pero es difícil representarlas. Desde la explosión del Big Bang, el tejido se expande continuamente. La geometría del universo hace que la lámina permanezca casi plana, como un tablero con algunas pequeñas depresiones o subidas aquí y allá debido a los patrones de la materia. Por tanto, la trayectoria de la luz a lo largo del universo permanece relativamente inalterada, con excepción del extraño rodeo que describe alrededor de los cuerpos masivos. Si la materia fuera demasiada, acabaría hundiendo la lámina y plegándose sobre sí misma, invirtiendo el proceso de expansión. En ese escenario, los rayos de luz paralelos acabarían convergiendo. No obstante, si hubiera poca materia, y no ejerciera el suficiente peso sobre ella, la lámina del espacio-tiempo se expandiría sin cesar, acabaría desgarrándose y los rayos de luz paralelos divergirían al recorrerla. Sin embargo, nuestro universo parece encontrarse en un punto intermedio entre ambas posibilidades, puesto que tiene la suficiente materia para que el tejido del universo siga unido mientras se expande a un ritmo constante. Por tanto, el universo parece tener un preciso equilibrio.

Uniformidad Otra característica del universo es que parece a grandes rasgos igual miremos donde miremos. Las galaxias no se concentran en un punto, sino que están repartidas en todas las direcciones. Aunque al principio pueda no parecer algo sorprendente, sí es algo inesperado. El universo es tan grande que sus extremos opuestos no deberían poder comunicarse ni siquiera a la velocidad de la luz. A pesar de que sólo existe desde hace 14.000 millones de años, el tamaño del universo supera los 14.000 millones de años luz, de manera que es imposible que la luz haya viajado de un lado al otro del universo, por mucho que alcance una velocidad mayor de la que puede alcanzar cualquier señal transmitida.

«Se dice que nadie regala nada, pero quizás el universo sea el ejemplo supremo que contradiga esa afirmación.»

Alan Guth

Geometría del universo

A partir de las últimas observaciones del fondo de microondas, como las realizadas por el satélite Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) entre 2003 y 2006, los físicos han podido medir la forma del espacio-tiempo en todo el universo. Comparando los tamaños de las manchas calientes y frías del cielo de microondas con las longitudes que predecía la teoría del Big Bang, demuestran que el universo es «plano». Incluso durante un viaje por todo el universo que durara miles de millones de años, los haces de luz que sean paralelos al inicio, seguirán siéndolo siempre.

¿Cómo es posible, entonces, que un lado del universo sepa qué aspecto debería tener el otro? Nos encontramos ante el «problema del horizonte». En este caso, el término «horizonte» hace referencia a la distancia más lejana a la que ha viajado la luz desde el nacimiento del universo, marcando una esfera iluminada. Hay regiones del universo que no podemos ver, ni podremos hacerlo nunca, porque la luz proveniente de allí no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros.

Homogeneidad El universo es también bastante homogéneo. Las galaxias se reparten con una considerable uniformidad por el cielo. Si entrecerramos los ojos, forman un resplandor en lugar de agruparse en unas cuantas manchas grandes. De nuevo, no tenía que ser necesariamente así. Las galaxias han crecido a lo largo del tiempo debido a la gravedad. Empezaron siendo sólo un punto ligeramente más denso en el gas resultante del Big Bang. Ese punto empezó a colapsarse debido a la gravedad, se formaron estrellas que finalmente dieron lugar a las galaxias. Las semillas originales del exceso de densidad que originaron las galaxias se deben a efectos cuánticos, es decir, a cambios minúsculos de las energías de las partículas en el universo caliente embrionario. No obstante, podrían haberse amplificado para formar grandes manchas de galaxias adquiriendo un aspecto parecido al de la piel de una vaca, en lugar del mar ampliamente repartido que vemos ahora. En definitiva, las galaxias están distribuidas formando muchas pequeñas colinas, en lugar de unas pocas cordilleras montañosas.

«Es fantástico darte cuenta de que las leyes de la física pueden describir cómo se creó todo en una fluctuación cuántica aleatoria a partir de la nada.»

Alan Guth

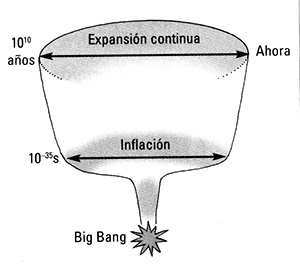

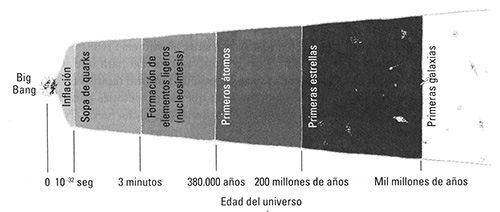

Estirón del universo Los problemas de la planitud, del horizonte y de la homogeneidad del universo pueden arreglarse con una sola idea: la inflación. Ésa fue la solución que dio el físico norteamericano Alan Guth en 1981. El problema del horizonte, es decir, que el universo tiene el mismo aspecto miremos en la dirección que miremos, aunque sea demasiado grande como para saberlo, implica que en algún tiempo debió ser lo suficientemente pequeño como para que la luz pudiera comunicarse entre todas sus regiones. Como ya no ocurre así, debió de inflarse rápidamente para ser el universo proporcionalmente más grande que vemos ahora. No obstante, este periodo de inflación debió de ser extraordinariamente rápido, mucho más que la velocidad de la luz. La expansión rápida, según la cual debió de doblar su tamaño una y otra vez en una fracción de segundo, difuminó las ligeras variaciones de densidad que habían grabado las fluctuaciones cuánticas al hincharlo, y el universo se volvió cada vez más listo. El proceso inflacionario también estableció el consiguiente equilibrio entre la gravedad y la expansión posterior, continuando a un ritmo mucho más lento después. La inflación tuvo lugar casi inmediatamente después de la bola de fuego del Big Bang (unos 10–35 segundos después).

La inflación todavía no se ha demostrado y su causa primera no se entiende bien: hay tantos modelos como teóricos, pero comprenderla es uno de los objetivos de la siguiente generación de investigaciones cosmológicas, que incluirán la elaboración de mapas más detallados de la radiación del fondo cósmico de microondas y de su polarización.

Cronología:

1981: Guth propone la teoría de la inflación

1992: El satélite COBE de la NASA detecta puntos fríos y calientes en el fondo de microondas

2003: El satélite WMAP traza un mapa del fondo de microondas cósmico

La idea en síntesis: un estirón cósmico