¿Cuál es el tamaño del universo? En 1920 esta cuestión equivalía a conocer simplemente el tamaño de la Vía Láctea. Durante los siglos anteriores, los astrónomos habían aceptado la idea de que las estrellas eran soles lejanos, parecidos al nuestro, y que estaban repartidas por todo el cielo formando un disco chato. La superficie de ese disco proyectada en el cielo formaba la franja de la Vía Láctea, que es también el nombre que damos a nuestra galaxia.

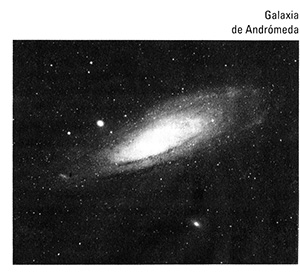

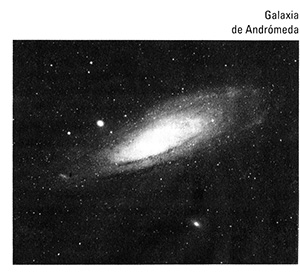

La Vía Láctea, sin embargo, no sólo está formada por estrellas, sino que también contiene muchas nubes borrosas, o «nebulosas», como la mancha que está en el cinturón de la constelación de Orión, conocida como la nebulosa de la cabeza de caballo debido a la forma ecuestre de una llamativa nube oscura que está en su interior. La mayoría de estas nebulosas tienen forma irregular, pero unas cuantas son elípticas con patrones en espiral superpuestos. Un famoso ejemplo de esta última clase es la nebulosa de Andrómeda, que se encuentra en la constelación de ese mismo nombre.

Entre los componentes de la Vía Láctea, también se incluyen cúmulos de estrellas, como las Pléyades, un conjunto de estrellas azules envueltas en una nebulosa, que son visibles a simple vista. Otros grupos más densos también salpican el cielo, los cúmulos globulares, que son bolas concentradas de cientos de miles de estrellas. En la Vía Láctea, se han distinguido 150 cúmulos globulares.

A principios del siglo XX, los astrónomos empezaban a elaborar mapas del cielo que reconstruían la distribución de esos objetos celestes en un espacio tridimensional. Sobre todo, investigaban la forma detallada de la Vía Láctea, que, según se creía entonces, contenía todo el universo conocido.

El debate El 26 de abril de 1920, dos grandes astrónomos norteamericanos acordaron debatir cara a cara el asunto del tamaño de la Vía Láctea. Se reunieron en el Museo Smithsonian de Historia Natural en la ciudad de Washington, después de una reunión de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Entre el público se encontraban muchos científicos punteros, entre los que pudo estar Albert Einstein. Se considera que este debate sentó la lógica que precipitaría un cambio en nuestra concepción del tamaño del universo.

El primero en hablar fue Harlow Shapley, un brillante y joven astrónomo del Observatorio del monte Wilson en California. Se enfrentaba a la figura más establecida de Heber Curtis, director del Observatorio Allegheny en Pittsburgh, Pensilvania. Ambos presentaron sus argumentos sobre el tamaño de la Vía Láctea, basándose en los diferentes criterios en los que eran expertos. Shapley había medido las distancias a los cúmulos globulares y descubrió que estaban más lejos de lo que se imaginaba, de manera que nuestra galaxia debía ser 10 veces mayor de lo que se había pensado, es decir, que tendría un diámetro de unos 300.000 años luz. También observó que había más cúmulos globulares en una mitad del cielo que en la otra, lo que indicaba que el Sol estaba muy lejos del centro: consideró que estaba a 60.000 años luz, o más o menos a la mitad de camino. La panorámica resultante era verdaderamente sorprendente. El Sol era una estrella de tamaño medio y no era en absoluto el centro de todo.

Curtis, mientras tanto, se centró en la resolución de un problema diferente: la naturaleza de una nebulosa en espiral. Las características peculiares de estas nubes estructuradas lo llevaron a él y a otros a creer que se trataba de un tipo diferente de objeto, que estaba más allá de los límites de la Vía Láctea. Esa creencia encajaba con el radio pequeño que se creía que tenía la Vía Láctea.

«El progreso del conocimiento científico no parece hacer que nuestro universo o nuestra vida sea menos misteriosa.»

J. B. S. Haldane

El enfrentamiento entre los resultados de ambos astrónomos sugería un problema mayor aún por resolver. Las nuevas mediciones de Shapley habían aumentado tanto las dimensiones de la Vía Láctea que las posibilidades de que la nebulosa de Curtis estuviera fuera de ella eran más que dudosas. No obstante, seguía pareciendo muy poco probable que la peculiar nebulosa estuviera dentro de la Vía Láctea. Por tanto, era necesario llevar a cabo una revisión minuciosa de las pruebas.

Los argumentos Ambos astrónomos presentaron datos para respaldar sus ideas. Shapley defendió sus mediciones de la distancia de los cúmulos globulares, llegando a la conclusión de que la Vía Láctea era tan grande que cualquier cosa que vemos en el cielo debía estar dentro de ella. Para sus mediciones, usó un tipo particular de estrella variable cuyos periodos de luminosidad revelan su brillo. Esta estrella se llama estrella cefeida variable, por Delta Cephei, su prototipo. En pocas palabras, estas luminosas estrellas pulsantes actúan como bombillas de luz de una potencia conocida, lo que permite determinar la distancia a la que se encuentran.

Curtis era más cauto. Rebatió la argumentación de su oponente afirmando que la Vía Láctea no podía ser tan grande (las distancias de las cefeidas podían no ser correctas) y que las propiedades de las nebulosas en espiral indicaban que debían estar fuera de ella. Las nebulosas en espiral se comportaban como versiones en miniatura de nuestra propia galaxia. Como la Vía Láctea, contenían un número semejante de supernovas, giraban de manera similar a la nuestra, tenían más o menos el mismo tamaño, y en algunas había ciertas zonas oscuras a lo largo de su eje mayor, lo que sugería que eran parecidas a un disco. En definitiva, todo indicaba que había otras galaxias, y que, por tanto, la nuestra no era única.

Años luz

Un año luz es la distancia que la luz recorre en un año. La luz se mueve a una velocidad de alrededor de 300.000 km por segundo. Así que, en un año, viaja alrededor de 10 billones de km. La Vía Láctea mide unos 150.000 años luz; y la galaxia de Andrómeda está a una distancia de 2,3 millones de años luz.

Unidades astronómicas

En nuestro sistema solar, los astrónomos a veces usan una unidad de distancia llamada unidad astronómica (ua). La UA se define por la distancia media que hay entre la Tierra y el Sol, y mide unos 150 millones de km. Mercurio está a una distancia del Sol de 1/3 de UA, y Plutón a unas 40 UA.

¿Quién tenía razón? Al final, el debate quedó en tablas y no hubo ningún claro ganador. Ambos tenían razón en parte, y ambos estaban equivocados en algunos aspectos. Cada uno acertaba en su propia especialidad. Las distancias de Shapley eran más o menos correctas. Y, ciertamente, el Sol no está situado en el centro de la galaxia. No obstante, lo más importante es que Curtis tenía básicamente razón respecto a que las nebulosas están fuera de nuestra galaxia: son «universos islas». La prueba llegó en 1924, cuando Edwin Hubble combinó ambos grupos de pruebas. Midió la distancia hasta la nebulosa de Andrómeda, una de nuestras galaxias vecinas más cercanas, con la técnica de las estrellas variables cefeidas desarrollada por Shapley, y descubrió que estaba mucho más lejos que los cúmulos globulares. Ciertamente, estaba mucho más allá de la Vía Láctea.

Implicaciones Aunque el debate consistió más en una exposición de argumentos que en una pelea con dos contrincantes con una clara victoria, planteó las cuestiones que los astrónomos debían solventar. Por tanto, se convirtió en un punto de inflexión que supuso la transformación de nuestro concepto del tamaño del universo. Del mismo modo que Copérnico desplazó a la Tierra del centro del universo para poner el Sol en su lugar, Shapley apartó el Sol del centro a favor del núcleo de la Vía Láctea. Curtis llegó incluso más allá y demostró que la Vía Láctea no es ni única, ni especial: es sólo una de las miles de millones de otras galaxias. El sitio de la humanidad en el universo es realmente precario.

Cronología:

1665: El astrónomo aficionado Abraham Ihle descubre los cúmulos globulares

1784: Descubrimientos de las estrellas variables cefeidas

1789: Herschel cataloga y bautiza los cúmulos globulares

1908: Henrietta Swan Leavitt descubre las propiedades de las cefeidas que indican la distancia

1920: El Gran Debate de Shapley contra Curtis

1924: Hubble establece que la nebulosa de Andrómeda está mucho más lejos que los confines de la Vía Láctea

La idea en síntesis: el reino de las galaxias