Cuando dejó de pensarse que las estrellas estaban clavadas en esferas de cristal y se supo que eran miríadas de soles lejanos, fue inevitable preguntarse a qué distancia estaban. Así, se asignaron nombres a los patrones en que se agrupaban las constelaciones (el cazador Orión, la Ursa Maior, Osa mayor, Crux Australis, la cruz del sur), pero la cuestión de cómo se distribuyen en el espacio ha tardado siglos en poder responderse.

La primera pista es que las estrellas no están uniformemente esparcidas por el cielo, puesto que la gran mayoría está situada en una banda tenue a la que llamamos Vía Láctea. Es más brillante desde el hemisferio sur, especialmente la zona de la constelación de Sagitario, que siempre está salpicada por nubes negras y manchas borrosas brillantes, llamadas nebulosas. Ahora sabemos que la Vía Láctea está formada por miles de millones de estrellas apenas perceptibles, y que sólo distinguimos como una masa difusa. Si intentamos localizar estas posiciones con más detalle, vemos que las estrellas se agrupan formando brazos en espiral alrededor del centro de nuestra galaxia, empujadas por la gravedad. El Sol está situado en uno de esos brazos en espiral, en un suburbio galáctico bastante tranquilo. Ahora bien, ¿cómo se ha podido averiguar toda esa información?

La Vía Láctea Llamada en latín Via Lactica, la Vía Láctea intrigaba ya a los antiguos. Filósofos griegos, como Aristóteles y Anaxágoras, se preguntaron si realmente había un mar de remotas estrellas ardientes. Sin embargo, no tenían medios para realizar análisis precisos. Hubo que esperar hasta 1610, cuando Galileo usó un telescopio para observar los cielos. Entonces, la bruma se abrió, revelando una gran multitud de estrellas individuales.

Segundos de arco

Los astrónomos miden distancias en el cielo proyectando ángulos. El tamaño de la Luna es, más o menos, de medio grado. Los grados están subdivididos en 60 minutos ('), que se dividen en 60 segundos (''). Así que un segundo de arco corresponde a 1/3600 de un grado.

El filósofo Immanuel Kant reflexionó sobre la distribución de las estrellas en el espacio en tres dimensiones. En un tratado publicado en 1755, especuló que las estrellas de la Vía Láctea yacían en un gran disco que la fuerza de la gravedad mantenía unido, igual que los planetas del sistema solar orbitan alrededor del Sol dentro de un solo plano. Las estrellas forman una cinta alrededor del cielo porque las vemos desde nuestra ubicación dentro de ese disco.

En 1785, el astrónomo británico William Herschel midió al detalle la forma del disco de la Vía Láctea topografiando minuciosamente cientos de estrellas. Al determinar sus posiciones, se dio cuenta de que había muchas más estrellas en una parte del cielo que en la dirección opuesta. Entonces, sugirió que el Sol ocupaba una posición lateral en el disco de la Vía Láctea, y no en su centro, como se suponía anteriormente.

Muy lejos Aunque en ciertas épocas se consideró que todas las estrellas estaban a la misma distancia de la Tierra, los astrónomos gradualmente se dieron cuenta de que eso era muy poco probable. Claramente, estaban repartidas de manera poco uniforme. La teoría de la gravedad de Isaac Newton implicaba que si fueran sólidas serían arrastradas unas hacia otras, del mismo modo que los planetas sufren la atracción del Sol. No obstante, dado que las estrellas no forman un solo grupo, la atracción entre ellas debe ser débil, y, por tanto, deben estar muy lejos las unas de las otras. Con este razonamiento, Newton fue uno de los primeros que se dio cuenta de lo realmente lejos que estaban las estrellas.

Los astrónomos buscaron métodos para determinar la distancia a una estrella. Uno de ellos se basaba en el brillo: si una estrella es tan brillante como el Sol, entonces, su brillo debería disminuir en proporción al cuadrado de su distancia. Con esta hipótesis, el físico holandés Christiaan Huygens (1629-1695) averiguó lo lejos que está la estrella más brillante del cielo nocturno, Sirio.

Pársecs

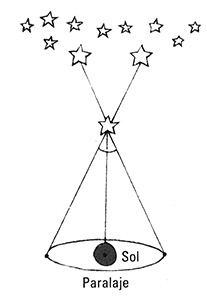

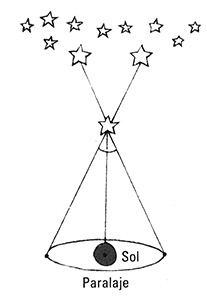

Las mediciones de paralaje estelar se definen a menudo como la diferencia que se registra en la posición de una estrella vista desde la Tierra y desde el Sol. O lo que es lo mismo, es el ángulo subtendido desde una estrella al radio principal de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Así, una estrella se encuentra a una distancia de un pársec (3,26 años luz) cuando su pareja es igual a 1 segundo de arco.

Al ajustar el tamaño de un pequeño agujero en una pantalla, fue capaz de dejar entrar exactamente la cantidad de luz solar que equivalía al brillo de la estrella. Después de averiguar el tamaño del agujero en proporción con el del Sol, concluyó que Sirio tiene que estar a una distancia decenas de miles de veces mayor que la que nos separa del Sol. Más tarde, Newton estableció que la distancia a la que está Sirio de la Tierra era millones de veces mayor que la que separa nuestro planeta del Sol, comparando el brillo de la estrella con el de un planeta. Newton estuvo cerca de la respuesta correcta: Sirio está más o menos a la mitad de esa distancia. En ese momento, se hizo patente la vastedad del espacio interestelar.

Paralaje No todas las estrellas son exactamente tan brillantes como el Sol. En 1573, el astrónomo británico Thomas Digges propuso que el método geográfico de paralaje podía aplicarse a las estrellas. La paralaje es la diferencia en el ángulo en que vemos un punto de referencia cuando nos movemos a su alrededor; si viajamos a lo largo de un paisaje, la orientación hacia una colina cercana cambia más rápidamente que la línea que apunta hacia una montaña lejana. O, dicho de otro modo, cuando vamos en coche, los árboles que están más cerca pasan más rápido que los que están más lejos. Por tanto, las estrellas cercanas, vistas desde la Tierra en movimiento mientras sigue su trayectoria elíptica alrededor del Sol, deberían cambiar ligeramente de posición en el cielo cada año, y esa variación dependería de la distancia a la que estuvieran de nosotros.

Los astrónomos se apresuraron a registrar esos cambios anuales en las posiciones de las estrellas, tanto para medir la distancia que las separa de la Tierra, como para confirmar el modelo heliocéntrico del sistema solar. No obstante, al hacerlo descubrieron algo más. En 1674, Robert Hooke publicó un estudio de la posición de γ Draconis, una estrella brillante que, gracias a que está situada precisamente en la latitud de Londres, pudo observar con mucha precisión a través de un boquete que había abierto en su tejado con ese fin. En 1680, Jean Picard afirmó que la posición de Polaris, o la estrella Polar, también cambiaba 40 segundos de arco cada año; y John Flamsteed lo confirmó en 1689.

ROBERT HOOKE (1637-1703)

Robert Hooke nació en la isla de Wight, en Inglaterra, y era hijo de un coadjutor. Estudió en la Christ Church, en Oxford, y trabajó como asistente del físico y químico Robert Boyle. En 1660 descubrió la ley de elasticidad, y poco después fue nombrado Curator of Experiments para reuniones en la Royal Society. Publicó Micrographia cinco años después, y acuñó el término «célula», después de comparar el aspecto de las células de las plantas bajo un microscopio con las celdas de los monjes. En 1666, ayudó a reconstruir Londres después del Gran Incendio, trabajando junto a Christopher Wren en el Observatorio Real de Greenwich, y en el Hospital Real de Monument y Bethlem (conocido como «Bedlam»). Murió en 1703 y fue enterrado en Bishopsgate, pero sus restos se trasladaron al norte de Londres en el siglo XIX y su paradero actual se desconoce. En febrero de 2006, se descubrió una copia perdida durante mucho tiempo de sus notas de las reuniones de la Royal Society, y ahora se conserva en su sede.

Intrigado por lo que podían significar esas mediciones, James Bradley volvió a estudiar y confirmar el movimiento estacional de γ Draconis en 1725 y 1726. No obstante, esos cambios no parecían consecuencia de la paralaje: la posición de las estrellas debería variar en diferente grado según sus distancias, pero en ese caso las diferencias en sus posiciones eran iguales. Estaba desconcertado.

«Si he podido ver más lejos que otros, es porque me he aupado a hombros de gigantes.»

Isaac Newton

Un par de años después Bradley se dio cuenta de qué ocurría: el movimiento de la Tierra influía en cómo veíamos las estrellas. La posición de las estrellas varía ligeramente mientras damos la vuelta al Sol. Este sorprendente fenómeno, llamado aberración de la luz estelar, vuelve a confirmar que la Tierra orbita alrededor del Sol.

La paralaje no se descubrió hasta que se desarrolló un instrumental lo suficientemente preciso. En 1838, Friedrich Bessel realizó unas primeras mediciones con éxito, concretamente de la estrella 61 Cygni. Debido a lo lejos que están las estrellas, la paralaje que se obtiene es muy pequeña y difícil de medir. En la actualidad, satélites como el Hipparcos de la ESA han medido con mucha precisión la posición de 100.000 estrellas vecinas, lo que ha permitido deducir distancias para muchas otras. Ahora bien, incluso así, las paralajes sólo sirven para medir las distancias del 1 por 100 de las estrellas de nuestra galaxia.

Cronología:

1573: Digges propuso el método de paralaje

1674: Hooke detectó cambios en la posición de γ Draconis

1725: Bradley propuso la teoría de la aberración estelar

1755: Kant postuló que la Vía Láctea es un disco

1785: Herschel midió el disco que formaba la Vía Láctea

1838: Bessel midió el paralaje

1989: Lanzamiento del satélite Hipparcos

La idea en síntesis: cambios en la estrella de fondo