EL LÁTIGO DE ACÚLEO

Circo Máximo, Roma

26 de junio de 107 d. C., hora septima

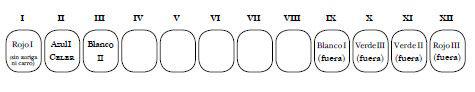

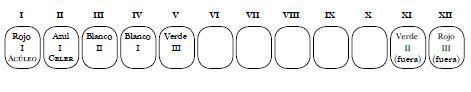

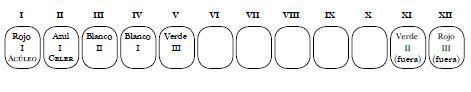

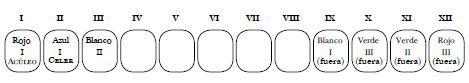

Situación en carrera

En la arena

Empezaban la primera recta de la sexta vuelta. Acúleo lideraba la carrera con seguridad. Tras un principio complicado, aquellos caballos habían adelantado, uno a uno, a todas las cuadrigas que se interponían entre ellos y la victoria, y ahora cabalgaban como el viento.

Por detrás, Celer había madurado en el fragor de aquella peligrosa competición una nueva estrategia. Los caballos que había adiestrado Acúleo no parecían galopar al límite de sus posibilidades, pero no importaba cuánto les gritara o cuánto agitara las riendas: los animales no parecían incrementar la velocidad y el victorioso auriga intuía que, pese al cansancio acumulado, aún podían dar más de sí. Fue en el décimo giro cuando tuvo una idea. A él no le gustaba, pero eran los caballos de su oponente, entrenados según las costumbres de su enemigo mortal. Celer tragó saliva, cogió el látigo que estaba enganchado en el interior derecho de la cuadriga y lo lanzó al aire desplegando sus tiras de cuero. Un chasquido recorrió el espacio inmediatamente superior a los caballos que tiraban del carro. Fue como si los pincharan. Celer sintió una dulce sacudida. Los animales aceleraban. Sí, eso era: tenían miedo al látigo. Así habían sido adiestrados: con el miedo. Celer hizo que el látigo resonara con sus chasquidos agudos por encima de los animales en varias ocasiones y el acelerón inicial no sólo se mantuvo sino que se incrementó aún más. De pronto, el carro que conducía Acúleo ya no estaba tan lejos. Todo era, de nuevo, posible.

Acúleo oyó el clamor del público y eso lo puso sobre aviso. Se volvió un instante para mirar hacia atrás por encima de su hombro izquierdo: aquel maldito Celer se estaba aproximando. Vio cómo su enemigo hacía uso del látigo de forma amenazadora sobre los caballos y, tal y como estaban adiestrados, éstos respondieron con energía suplementaria.

—¡Por Marte! ¡Por todos los dioses! —exclamó enrabietado.

Aquello no podía ser. Por nada del mundo pensaba volver a perder aquella carrera, que no era una carrera más, sino un diversium. Si era derrotado ahora conduciendo los caballos que habían dado la victoria antes a Celer, Acúleo nunca volvería a correr. Ya nunca nadie volvería a apostar por él. Ni en Roma ni en ningún otro circo del Imperio. Sería su fin absoluto. En un diversium era todo o nada. Volvió a mirar al frente. Estaban a punto de acometer el undécimo giro de la carrera. Allí no había restos de carros accidentados, así que tenía que aprovechar la circunstancia y apurar al máximo en la curva para mantener o incrementar la distancia con su perseguidor.

—Sinistrorum, sinistrorum! —aulló Acúleo con todas sus fuerzas.

Niger oyó la orden pero interpretó que se le decía dextrorum. Acúleo desconocía que Niger, al contrario que la mayoría de los caballos, no se regía por las palabras sinistrorum, para ir más a la izquierda, y dextrorum para ir más a la derecha, sino que Celer lo había adiestrado con las palabras ad laevam para la izquierda y dextrorum para indicar que debía ir hacia la derecha.

Niger no entendía bien por qué aquel auriga ordenaba ir hacia la derecha cuando no se veía ningún obstáculo en los conos metae, pero no pensaba contravenir una orden y fue hacia la derecha, según le parecía entender que se le había ordenado, incluso si el conductor no pronunciaba la orden exactamente igual que lo hacía Celer.

Acúleo se dio cuenta al fin de que en lugar de ir hacia la izquierda, Niger se abría en el giro.

—¡Sinistrorum, sinistrorum, maldito! —gritó una vez más, pero cuanto más vociferaba aquella orden, más se alejaba, aquel estúpido caballo de los conos del giro, para desesperación absoluta de Acúleo.

La maniobra fue un completo desastre, y Acúleo, mirando de nuevo hacia atrás un instante, pudo comprobar que Celer, cuyos caballos sí habían apurado al máximo al pasar junto a los conos, había recortado aún más distancia. Acúleo empezó a sentir un sudor frío que le cubría hasta el último rincón de su piel curtida por el sol. No pasaba nada. Un error. Pero seguía delante. Se trataba de mantener la posición. Aquellos caballos habían ganado antes y volverían a hacerlo, sólo que ahora llevándolo a él hacia la victoria. Tenía que hacer como Celer había hecho: usar el látigo. Lo buscó con la mano derecha sin dejar de mirar al frente. Se le resbaló y a punto estuvo de perderlo, pero reaccionó con buenos reflejos y lo cogió antes de que cayera del carro. Sabía que estaba demasiado nervioso. Tenía que tranquilizarse, las carreras no terminan hasta el último giro, hasta el final de la última recta. Esgrimió al fin el látigo e hizo que resonara por encima de Niger, Tigris, Raptore y Orynx. Para su sorpresa, los caballos no reavivaron la marcha. Continuaban con aquel galope, veloz pero insuficiente para mantener alejado a Celer. Acúleo pasó entonces a fustigar directamente el lomo de los caballos con las tiras de cuero.

El primero en recibir un latigazo fue Orynx, que sí reaccionó avivando la marcha. El segundo fue Raptore y, ya fuera por el latigazo en sí o por el acelerón de Orynx, también incrementó el galope tirando ambos de los otros dos animales. Acúleo sonrió. Todo volvía a ir bien. Tenía que haber empezado por ahí y todo estaría ya ganado. Otro latigazo, esta vez para Tigris. Más velocidad.

—¡Ja, ja, ja! —reía Acúleo volviéndose de nuevo hacia atrás y comprobando cómo una vez más Celer volvía a perder terreno en aquella nueva recta.

Entretanto, por detrás de ellos, una de las cuadrigas de los blancos realizó el undécimo giro sin problemas, pero la otra fue alcanzada por el tercer auriga de los verdes, que se negaba a volver a quedar en última posición como le había ocurrido en la carrera anterior, de modo que enfiló por la parte interior en el giro, para intentar adelantar al auriga blanco pasando entre los conos mortales y el carro oponente. Pero, como ocurrió en el último accidente, no había espacio. Era increíble cómo se podía repetir aquel desastre una y otra vez. De una carrera a otra o incluso en varias ocasiones durante la misma carrera. Ambas cuadrigas chocaron de forma bestial. Animales, carros, ruedas y aurigas, todo y todos saltaron por los aires. La sangre llenó el giro undécimo. El público bramaba. Sólo quedaban tres carros: Acúleo, seguido de cerca por Celer y el último de los aurigas blancos. Aquél era un espectáculo inigualable.

Y querían más.

Siempre más.

Situación de carrera

En la arena

Los jueces dirigían de nuevo las tareas para limpiar la arena en aquel giro lo antes posible. Los esclavos se afanaban en los trabajos, pero como era el extremo opuesto a los carceres tenían que hacerlo todo sin la ayuda de los mozos de las cuadras. Y el tiempo era, como siempre en el Circo Máximo, escaso. Acúleo y Celer ya estaban girando por el otro extremo de la pista.

En efecto, era el giro duodécimo para ambos. El que debía marcar el inicio de la séptima y última vuelta.

—Sinistrorum, sinistrorum! —volvió a ordenar Acúleo a Niger, pero éste, una vez más confundiendo aquella palabra con la orden dextrorum, viró hacia la derecha, abriéndose en la curva y perdiendo así todo lo ganado en la recta—. ¡Aagghhh! ¡Maldito, maldito una y mil veces, maldito seas por todos los dioses! —vociferó Acúleo y, sin dudarlo, asestó un inmisericorde latigazo en el lomo de Niger, el único que hasta el momento se había librado de la violencia del desesperado auriga.

El caballo relinchó con furia. Sacudió la cabeza mientras seguía corriendo. Otro latigazo y otro más. Acúleo concentraba ahora todo su castigo sobre Niger y continuaba gritando al tiempo que miraba hacia atrás.

—¡Maldito, maldito por todos los dioses! —Acúleo pudo ver cómo, otra vez, Celer había aprovechado aquel segundo error en el giro para recuperar terreno; su rabia era incontenible—. ¡Te mataré, maldita bestia! ¡Antes te he de ver muerto que perder esta carrera!

Y el auriga siguió azotando sin descanso el lomo de Niger. El caballo relinchaba y perdía fuelle, lo que enrabietaba aún más a Acúleo. El animal no entendía lo que pasaba. Le habían dado una orden y la había cumplido a la perfección, y sin embargo aquel auriga no dejaba de golpearlo. Por la voz sabía que el que conducía el carro no era Celer. Algo había percibido en los carceres pero allí, justo antes de la salida, todo es muy confuso y todos estaban demasiado nerviosos para darse cuenta de lo que pasaba, del cambio de aurigas, pero Niger ya se había percatado durante la carrera, oyendo aquella voz, y sabía que ese hombre no era su dueño. Ni siquiera pronunciaba las instrucciones igual que Celer. Pero lo había aceptado. Ya fue el caballo de otro hombre durante un tiempo, pero aquel otro hombre era noble. Siempre un buen jinete que nunca lo maltrató. Sin embargo, ahora obedecía las órdenes y recibía aquel castigo mortal.

Más latigazos.

Y otro y otro.

El lomo de Niger estaba completamente ensangrentado. Acúleo empezó a azotar a los otros caballos al ver que golpear a Niger no servía para acelerar la marcha. Ya mataría luego a aquel animal. Y sí, golpeando a los otros tres, a Orynx, Raptore y Tigris, la cuadriga volvía a coger una gran velocidad.

Niger, por el contrario, completamente ensangrentado y a su modo también henchido de rabia y rencor contra aquel auriga que lo había deslomado a latigazos, que maltrataba a todos, quería refrenar la marcha, pero Orynx, Raptore y Tigris estaban como enloquecidos bajo los azotes de aquel látigo mortífero y no estaban ya atentos al ritmo que Niger deseaba marcar: sólo tenían el deseo de correr y correr más para acabar aquel tormento lo antes posible y dar término a aquella carrera repleta de sufrimiento, dolor y sangre, su propia sangre que podían oler mientras galopaban sin descanso… Niger, enganchado a aquella cuadriga, era presa del miedo ciego de sus tres compañeros. No podía hacer nada más que resoplar y sufrir cada paso de aquel galope de odio en el que se había convertido la carrera.

Eso es lo que habría hecho cualquier caballo.

Cualquier caballo menos Niger.

Se aproximaban al decimotercer giro. La absurda orden volvió a salir de los labios del auriga.

—Sinistrorum, sinistrorum!

Pero para Niger la orden ya no tenía sentido. Si obedecía, es decir, si a su entender giraba a la derecha, porque él creía que se le decía dextrorum, lo volverían a golpear. ¿Qué sentido tenía obedecer? Pero tampoco podía frenar a Orynx, Tigris y Raptore. Sólo quedaba un camino. Si Niger hubiera sido una persona todos lo habrían visto sonreír con odio y rabia y furia. Habría sido una de las sonrisas más malévolas de la historia.

En el giro decimotercero aún estaban limpiando los despojos del último accidente entre la cuadriga blanca y la cuadriga verde. Habían podido retirar a los caballos heridos, a los aurigas muertos y gran parte de los materiales con los que estaban hechos los carros, pero quedaban ruedas y un pedazo de una cuadriga justo a la derecha del giro. Había, no obstante, espacio suficiente para que un carro, hábilmente conducido, pudiera pasar sin problemas entre unos despojos y otros.

Los latigazos seguían lloviendo sin freno sobre el lomo de Niger.

Acúleo miró hacia atrás. Celer había vuelto a perder terreno en la última recta.

Los corredores de apuestas seguían aceptando dinero. La victoria de Celer, que era casi imposible ya, se pagaba muy bien, pero todos los que apostaban ahora sólo lo hacían a favor de Acúleo.

Un nuevo latigazo sobre el lomo de Niger.

Cuatro regueros de sangre fluyen desde lo alto del caballo hacia el suelo siguiendo el curso natural de las patas del animal. El caballo está exhausto, pero no puede detenerse pues sigue siendo arrastrado por la locura de Orynx y los demás. Éstos no le hacen caso y no aceptan reducir la velocidad. «De acuerdo —piensa Niger—, pero siguen obedeciéndome en la dirección a seguir.»

Niger cierra un momento los ojos. Es el parpadeo de la última decisión. Están entrando en el decimotercer giro. El delfín de la última vuelta ya ha caído. Todo está a punto de terminar, pero Niger no se resigna a que el cruel auriga que le ha destrozado la espalda sea el que decida el final de la carrera.

—Pero ¿qué hace este maldito? —gritó Acúleo.

Y es que, pese a que el auriga había observado que esta vez Niger no se abría a la derecha, perdiendo espacio y tiempo como en las ocasiones anteriores, el propio animal parecía haber tomado ya sus propias decisiones sobre cómo acometer el paso por el decimotercer giro de la carrera.

Acúleo había dirigido a los cuatro caballos justo al espacio que quedaba limpio de obstáculos, pero Niger no estaba dispuesto a aceptar lo que le decían las riendas del auriga.

—¡Detente, maldito, detente! —aulló Acúleo—. ¡Detente…! ¡Aaaaaghhhh!

Niger dirigió a Orynx, Tigris y Raptore contra los restos de las ruedas de las cuadrigas que se acababan de estrellar. Los tres caballos que le acompañaban en aquella locura, siempre más ágiles que el propio Niger, pudieron saltar por encima de aquellas ruedas partidas, pero él no pudo solventar el obstáculo con tanta habilidad, además de por ser menos ágil, por estar muy debilitado por todos los latigazos recibidos. Niger notó un gran dolor en una pata al ponerla en el suelo de nuevo tras saltar sobre aquellos despojos. Un sufrimiento infinito se apoderaba de todo su ser y apenas podía seguir, pero forzado por el galope del resto continuaba aquella marcha sobreponiéndose a un dolor mortal que le atravesaba cada músculo de su potente cuerpo.

Por detrás de los caballos las ruedas de la cuadriga chocaron con las ruedas partidas del suelo y el carro entero rebotó hacia el cielo. Acúleo soltó las riendas en un estúpido intento por, una vez arrojado el látigo, coger el cuchillo que llevaba en la cintura para intentar cortar las riendas de los caballos, pero no pudo. El carro saltó por los aires y Acúleo voló sin control y cuando por fin cayó al suelo no lo hizo sobre la cuadriga que se había desgajado de los caballos y daba decenas de vueltas de campana hasta estrellarse contra el muro lateral del Circo Máximo, sino que al fin se dio de bruces con la arena de la pista, con su cintura aún enganchada a aquellos caballos que seguían galopando.

Niger sufría por el lomo destrozado, por la pata herida, pero, de pronto, encontró una gran felicidad en seguir corriendo junto a sus compañeros, pues notaba el peso ligero de aquel auriga que iban arrastrando por toda la arena mientras escuchaba sus gritos de dolor y pánico.

—¡Aaaagghhhh! ¡De… te… neos… mal… di… tos…!

Pero Niger no pensaba detenerse ya nunca. Hasta la muerte de todos. Él moriría pero se llevaría por delante a aquel auriga que había trastornado a Orynx, Tigris y Raptore y que lo había malherido.

El cuerpo de Acúleo fue arrastrado más de quinientos pasos, por toda la larga recta del Circo Máximo hasta que las riendas, por fin, se partieron y el cuerpo de Acúleo quedó inmóvil en la arena, con los ojos abiertos, mirando al cielo del mundo, en medio del fragor de un público enfervorecido, doscientas cincuenta mil voces gritando, clamando un solo nombre.

—¡Celer, Celer, Celer…! —fue lo último que oyó Acúleo antes de dar el último suspiro mientras veía cómo su enemigo mortal pasaba a su lado a pleno galope. Ni siquiera se había molestado en atropellarlo para rematarlo. No hacía falta. Dejó de respirar. De pronto sólo había silencio.

Situación de carrera