128

LA LEY DE NUMA

Roma

25 de julio de 106 d. C., hora quinta

Celer miraba a Menenia con ternura, con pasión, con miedo.

—No lo hagas, no intervengas —dijo en voz baja, como una súplica, pero ella dejó de mirarlo y, en su lugar, alzó los ojos al cielo. Estaba repleto de nubes. Una tormenta se acercaba.

—¿Por qué vais a ejecutar a este hombre? —preguntó la sacerdotisa volviéndose hacia Liviano.

El jefe del pretorio no tenía ganas de hacer un juicio al juicio llevado a cabo en los tribunales y buscó la forma de evitar un debate de aquel tipo, más aún en medio de una calle de Roma atestada de partidarios y detractores de aquella sentencia.

—Mi misión, sacerdotisa de Vesta, no es juzgar, sino velar por que se cumplan las leyes de Roma mientras el emperador está en el norte. Este hombre ha sido condenado por los tribunales de la ciudad en la basílica Julia.

—En un juicio que muchos cuestionan —interpuso Menenia, pero como comprendió que el jefe del pretorio no quería discutir sobre ese asunto y percibía, además, la tensión de aquel veterano militar, le ofreció a Liviano lo que ella pensaba que era una salida alternativa y razonable—. Pero, como dices, no es cuestión nuestra dirimir sobre una sentencia de los tribunales, sino velar por que se cumplan las leyes de Roma. Contemplo, con alegría y paz de ánimo, que el jefe del pretorio Tiberio Claudio Liviano es hombre de ley.

—Así es —admitió el interpelado, pero volviendo levemente la cabeza, como cuando un guerrero intuye una emboscada.

—Te ordeno entonces —replicó Menenia con contundencia— que liberes a este hombre ahora mismo, pues Roma tiene otro destino para él y no es el de morir en la roca Tarpeya; esto te lo ordeno de acuerdo con la antigua ley de Numa. —Y levantó la voz para que todo el mundo pudiera oírla bien: los pretorianos, su jefe y los centenares, miles de personas que atestaban la avenida del Vicus Iugarius y las calles adyacentes. Menenia, ante la perplejidad del jefe del pretorio, se explicó con más detalle—. Una ley que establece que si una vestal se cruza en el camino de un condenado a muerte que es conducido a su ejecución, la sacerdotisa tiene la potestad de liberar a ese condenado si lo estima oportuno para el bien de Roma y eso, exactamente, es lo que considero: soy vestal, existe la ley y pienso que liberar a este auriga hace más honor a la justicia de la ciudad que permanecer impasible viendo cómo lo arrojan desde la roca Tarpeya. Ahora, Tiberio Claudio Liviano, tal y como has dicho que es tu compromiso con el emperador, te conmino a que hagas cumplir la vieja ley de Numa, una ley sin duda muy antigua, pero que nunca ha sido abolida. —Pero como aún vio mucha sorpresa, un ápice de incredulidad y una enorme nube de duda en la frente de Liviano, la joven vestal miró a su alrededor—. Aquí veo senadores y algún sacerdote entre los que nos rodean. Que verifiquen ellos si esta ley existe o no y si lo que demando es acorde con ella o no.

La gente callaba. Varios senadores se miraban entre ellos. Plinio, que había dejado su casa no sólo movido por la curiosidad de ser testigo de lo que acontecía aquella mañana en la ciudad, sino porque había recibido una carta con una petición de una persona de enorme importancia que le rogaba que aquella mañana él estuviera allí, se adelantó con ánimo de decir algo. Sin embargo, antes de que el veterano abogado y senador pudiera decir nada, otro personaje emergió de entre la muchedumbre y pidió que los pretorianos lo dejaran pasar para acercarse a la vestal y al jefe del pretorio. Liviano reconoció al instante al viejo Salinator que, no hacía mucho, fuera rex sacrorum de Roma, y asintió mirando a sus soldados para que éstos se hicieran a un lado y dejaran pasar al antiguo sacerdote. El anciano no dudó en atravesar la línea de pretorianos y se situó próximo a la vestal, pero siempre a cierta distancia, como quien rehúye un perro peligroso del que teme su mordedura, y habló elevando una voz aún potente para su edad.

—Todos me conocen aquí: durante años he sido el rex sacrorum de la ciudad y si algo sé es de leyes antiguas de Roma. Es cierto lo que dice esta sacerdotisa: una vestal puede liberar a un condenado a muerte si éste se cruza en su camino cuando va al suplicio final, pero, y esto es muy importante —y aquí Salinator clavó sus ojos en Menenia con mirada de lobo hambriento—, la vestal ha de haberse cruzado con el condenado de forma fortuita y no haber planificado que esto ocurra buscando en su paseo por Roma un punto donde cruzarse con la comitiva que conduce al condenado hacia su muerte. Yo creo, estoy seguro, que la vestal que intenta liberar al condenado ha planificado la ruta de su paseo de hoy por la ciudad con el único fin de cruzarse con este auriga que, según nuestros tribunales, debe morir. Y si esta sacerdotisa ha hecho eso es culpable de sacrilegio y también puede ser juzgada y condenada.

Tiberio Claudio Liviano empezó a entender que aquella mañana había un pulso en Roma de fuerzas poderosas que él no controlaba y eso le inquietaba, pero Salinator continuaba hablando.

—Todos habéis visto que la vestal estaba detenida esperando a los pretorianos. Lo ha planificado. Su petición, según la ley que ella misma invoca, no es válida…

—La vestal, que yo sepa —interrumpió Plinio adelantándose y también, una vez más con la anuencia de Liviano, cruzando la línea de pretorianos—; la vestal, como decía, ha tenido que detenerse, algo insólito, porque la guardia pretoriana le negaba el paso. Si hay alguien en falta aquí quizá sea la guardia pretoriana —pero como Plinio no quería dejar en mal lugar al jefe del pretorio, rápidamente dio un giro a su discurso—, pero ha sido también evidente que Liviano, en cuanto ha sabido quién estaba en la calle, delante de los pretorianos que custodian al condenado, ha dado orden personal, yo lo he visto, todos lo hemos visto, de dejar pasar a la vestal que pasea por la ciudad y hasta él mismo la ha estado escoltando por el pasillo que han hecho los pretorianos de la guardia del emperador. Y sí, esa ley existe y la vestal tiene todo el derecho de su sacerdocio sagrado a invocarla si lo estima pertinente; que yo sepa nadie, insisto, absolutamente nadie, puede probar que la sacerdotisa haya planeado cruzarse con los pretorianos. De hecho, me consta que la ruta que ha seguido el jefe del pretorio entre su campamento en las afueras de la ciudad y la colina Capitolina no es la habitual. Yo creo que el jefe del pretorio, hombre prudente, ha buscado precisamente hoy una ruta diferente a la habitual para evitar altercados en las calles y estoy convencido de que… —se volvió hacia Liviano lentamente—, sí, estoy seguro de que Liviano no ha informado a nadie y mucho menos a las vestales de cuál era la ruta que iba a seguir hoy para llegar hasta la roca Tarpeya. ¿O acaso me equivoco y el jefe del pretorio sí había informado de esta ruta a las sacerdotisas de Vesta?

—No, por supuesto que no —respondió Liviano, que no entendía cómo de pronto era él el interrogado.

—Sea entonces —retomó Plinio su discurso con intensidad en el volumen vibrante de su voz—. Yo creo que hay más de fortuito en este encuentro entre la vestal y el condenado a muerte, más designio de los dioses, seguramente de la propia diosa Vesta, que de artificial o premeditado. El condenado debe ser liberado. La ley de Numa debe cumplirse.

A Salinator le temblaban los labios. Miró al cielo. Tenía una última oportunidad. Había cada vez más nubes negras y algunos claros azules y, de pronto, una fina lluvia que empezó a caer sobre Roma.

—Entonces —dijo el antiguo rex sacrorum—, si todo es fruto del azar o de la decisión de los dioses, que la vestal jure que el encuentro con el condenado en esta calle no ha sido premeditado.

—Una vestal no puede jurar nunca —contravino Plinio, que comprendía ahora bien por qué había recibido aquella nota esa misma mañana rogándole que asistiera al ajusticiamiento de Celer. No esperaba, no obstante, verse envuelto en una especie de debate con un antiguo y pertinaz rex sacrorum movido por el rencor y un odio cuyo origen no acertaba a dilucidar. Plinio no tenía claro que él solo fuera a tener la capacidad de frenar la rabia de aquel anciano sacerdote que, sin lugar a dudas, sabía más que él de leyes antiguas relacionadas con vestales y pontífices. No, Plinio se sabía en terreno resbaladizo y presintió la derrota acechando.

—¿No puede jurar nunca? —repitió Salinator con tono de sorna—. Cómo se comprueba aquí que el senador sabe de leyes modernas quizá algo, pero poco sobre leyes antiguas. Una vestal, en efecto, no debe jurar nunca, excepto en el caso de que ella misma decida solicitar la liberación de un condenado a muerte según la vieja ley de Numa. En ese preciso momento una vestal, si se le exige, debe jurar que el encuentro con el condenado ha sido fortuito y espero que aquí y ahora la vestal jure, alto y claro, que sólo los dioses han provocado este encuentro entre ella y el auriga que ha sido sentenciado.

Un silencio completo se estableció bajo la fina lluvia mientras Salinator se acercaba, paso a paso, muy lentamente, a Menenia y le repetía una y otra vez una única palabra, cada vez más alto, cada vez de forma más agresiva.

—Jura. ¡Jura! ¡JURA!

La vestal permaneció inmóvil sin moverse ni un ápice de su posición, como si la diosa Vesta la hubiera clavado en la mismísima tierra. Celer la miraba y negaba con la cabeza. «No digas nada, no digas nada», pensaba, pero el auriga ya ni tan siquiera se atrevía a hablar, seguro como estaba de que si decía algo aquel miserable de Salinator lo usaría como argumento contra Menenia; se decía una y mil veces a sí mismo que ella no debía hablar, no tenía que decir nada, sólo guardar silencio bajo aquel manto suave de la lluvia. Era un día hermoso para morir, en medio del frescor de aquella lluvia de verano. Ya había muerto Helva por él. No quería que muriera nadie más y mucho menos Menenia. Ella no. No.

Pero la vestal desplegó los labios.

La joven sacerdotisa lo había pensado bien. Le pareció sorprendente, como una revelación de la complejidad de la existencia, que una mentira fuera la única solución para llegar a la justicia.

—Lo juro. Juro por Vesta que este encuentro ha sido fortuito. —Lo hizo a sabiendas de que no lo era, a sabiendas de que ahora todo dependía de los dioses.

Y Menenia cerró los ojos.

Un rayo de sol emergió de las nubes y el arco iris apareció sobre Roma.

«¡Perfecto!», pensó Salinator en un grito mudo que estalló en el interior de su ánimo vengativo.

—¿Lo veis? ¿Lo veis todos? —dijo, señalando al arco multicolor desplegado en el cielo—. ¡Esto sólo quiere decir que Iris, la hija de Juno, va a traernos un mensaje de los dioses! —exclamó Salinator con habilidad.

Estaba preparado para interpretar cualquier fenómeno del cielo en la clave que más le interesara. Plinio lo miraba en silencio, sin saber bien cómo responder. No era aquél un juicio de abogados, porque de eso se trataba, de un juicio rápido e improvisado contra Menenia: era un juicio de sacerdotes y él, en ese campo, no se movía con soltura; lo sabía y Salinator también. Plinio dudaba si desmontar la magia que muchos asociaban con el arco iris, pero ¿qué sentido tenía argumentar ante la plebe que ya desde Cicerón e incluso antes, muchos planteaban que el arco iris estaba relacionado con las nubes que transformaban la luz del sol en múltiples colores? Él mismo había utilizado el miedo del pueblo a un eclipse de luna para salvar a Menenia en el pasado. Salinator, simplemente, le estaba dando una cucharada de su propia medicina.

De pronto se oyó rotundo, espléndido, ajeno a las cuitas de los hombres, el mayor de los truenos. La tormenta se aproximaba por el cielo. El odio se abría camino por la tierra.

—¡Ésa es la señal de los dioses! ¡Ésa! —clamaba Salinator—. ¡La vestal miente! ¡Miente! —Y estaba a punto de añadir algo más terrible aún cuando Plinio lanzó su última y desesperada defensa.

—Yo también soy augur y puedo interpretar los portentos del cielo y leer en ellos el destino del mundo. El trueno ha venido desde mi izquierda y también desde la izquierda si estuviera en el auguraculum en lo alto de la colina Capitolina. Y eso es un buen augurio. Ese trueno, si prueba algo, sólo manifiesta que los dioses certifican que la vestal no miente.

Pero Salinator no estaba dispuesto a rendirse. Veía a la gente a su alrededor confundida, sabía que muchos de ellos habían salido aquella mañana de sus casas para ver sangre, y cuando hay sed de sangre y confusión todo puede conseguirse. Se oyeron más truenos y éstos venían ya de todas partes. Iba a volver a hablar, pero una persona más se adelantó al resto y, desde más allá de los pretorianos exclamó con potencia:

—¡Ya es suficiente, Salinator! —Todos se volvieron hacia el nuevo personaje que se atrevía a intervenir en aquel debate entre un sacerdote y un augur, y vieron a un hombre anciano con los ojos vendados, acompañado por una mujer también de cierta edad que cubría su rostro con un velo que impedía identificarla—. ¡Ya es suficiente, Salinator! ¡Te recuerdo, recuerdo a todo el mundo aquí presente, que no eres nadie ni nada en el Colegio de Pontífices! ¡Ni tus palabras ni tus interpretaciones sobre rayos, truenos o juramentos ni sobre ningún otro portento natural o inexplicable pueden ser tenidas en cuenta! ¡Ya no eres ni rex sacrorum ni sacerdote! ¡Y soy yo, el flamen dialis, el sacerdote supremo de Júpiter, quien te conmina a callar bajo amenaza de que si no lo haces promoveré tu detención y ajusticiamiento! ¡Por todos los dioses! ¡He tenido que salir esta mañana de lluvia para impedir absurdos y desatinos! ¡Por Cástor y Pólux! ¿Quién hay aquí de autoridad efectiva para que se cumplan las leyes de Roma?

Liviano se alegró de que, por fin, alguien se acordara de él.

—Estoy yo, el jefe del pretorio.

—Bien. Pues ejerce tus funciones y que se cumplan las leyes de Roma: la vestal ha invocado una vieja ley que está en vigor, no importa lo antigua que sea la misma; se le ha exigido juramento, aunque lo hiciera la persona inadecuada, y ella ha jurado que el encuentro con el condenado ha sido fortuito. Me dicen, porque yo no puedo verlo, que la diosa Iris ha aparecido. Sea. Los dioses han hecho sonar truenos, pero el primero ha venido, tal y como indica el augur vitalicio Plinio, al que reconozco por su inconfundible voz, por su izquierda, y eso es buen augurio. Pues ya está todo dicho. Tiberio Claudio Liviano: libera a ese condenado y vayámonos todos a casa antes de que la lluvia que empieza a arreciar termine por ahogarnos a todos en la confusión y, mucho peor aún —se volvió hacia donde había oído por última vez a Salinator, que allí seguía en pie, perplejo, callado y derrotado—; sí, vayámonos todos antes de que nos ahoguemos todos en la mentira.

Y dio media vuelta, como si no hicieran falta más palabras.

—Por favor, condúceme de regreso a mi casa —dijo el flamen dialis en voz baja a la mujer del velo que le servía de guía. Plinio, que se había aproximado para saludar al flamen dialis, se detuvo al observar como aquella mujer que hacía de lazarillo del sacerdote levantaba, un instante, su velo con la mano izquierda que tenía libre. El senador Cayo Plinio Cecilio Segundo se quedó petrificado al reconocer el rostro de Domicia Longina, la antigua emperatriz, la esposa de Domiciano, la misma mujer que le había escrito para que estuviera allí esa mañana y ayudara en lo que pudiera a Menenia. Plinio la saludó inclinando levemente la cabeza y ella, en un evidente agradecimiento por sus esfuerzos al ayudar a Menenia, inclinó también levemente su cabeza para, de inmediato, ocultar su rostro. «¿Por qué me lo oculta?», se preguntó Plinio. El flamen dialis tenía que vendarse los ojos por imperativo religioso, pues ni podía ver armas ni cadenas y ese día Roma estaba toda repleta de ellas, pero ¿por qué se ocultaba el rostro la emperatriz? Nada ni nadie prohibía que ella se moviera por Roma con libertad. De hecho, muy pocos la reconocerían o… De golpe, como un mazazo, Plinio comprendió por qué la antigua esposa de Domiciano se ocultaba. Muy despacio, mientras Domicia se alejaba, Plinio se volvió hacia la vestal Menenia. El parecido era incuestionable. Pero sólo él, que llevaba años con esa incógnita en la cabeza, parecía haberse dado cuenta. Plinio guardó silencio y hundió en lo más profundo de su mente aquel momento de revelación.

Entretanto Liviano, agradecido por la intervención del sacerdote supremo de Júpiter, alguien con autoridad y que por fin tenía las cosas definitivamente claras, dio las órdenes que le parecieron más oportunas.

—¡Liberad al condenado! —dijo con voz implacable, y sus hombres empezaron a trabajar con las cadenas para poder quitárselas lo antes posible. Sabían que su jefe no era persona paciente y aquella mañana estaban muy seguros de que había aguantado mucho más de lo que a él le podría parecer razonable.

Celer, perplejo, aún sin creérselo, comprobaba como, al momento, sus muñecas ensangrentadas se veían libres de cadenas y miró hacia Menenia, pero se percató de que ella no lo miraba, sino que seguía muy atenta el caminar del flamen dialis alejándose por un pasillo que la multitud, respetuosa con aquel viejo sacerdote, abría a su paso.

Y sí, Menenia miraba hacia el flamen dialis, pero sus ojos no escudriñaban el manto que cubría al sacerdote, sino la silueta delgada que se adivinaba bajo la túnica de la mujer que lo guiaba en silencio y que, junto con el flamen, se alejaba de aquel lugar, muda y silenciosa, tal y como había permanecido durante años, aparentemente sin hacer nada, pero, seguramente, haciéndolo todo. ¿Por qué la había ayudado aquella mujer tanto, con la ley de Numa primero y luego trayendo allí al senador Plinio y al mismísimo flamen dialis? Y puestos a hacerse preguntas, ¿por qué la ayudaba siempre el emperador? Y Menenia, al fin, se hizo la pregunta clave sobre su vida: ¿Quién era ella realmente? ¿Por qué la protegían personas tan poderosas?

Ella no se dio cuenta, pero Celer intentó acercársele; sin embargo, justo cuando el auriga estaba a punto de llegar junto a la joven vestal, fue rodeado por los aurigatores de la corporación de los rojos, que lo cogieron en brazos y lo elevaron por encima de la multitud mientras coreaban su nombre como si hubiera conseguido una nueva victoria en el Circo Máximo. Como era previsible, esto provocó la reacción opuesta de los partidarios de la corporación de los azules, que de ir a presenciar la muerte de su enemigo habían pasado a la decepción de ver cómo era liberado por una ley que ellos desconocían. A punto estuvo de estallar una auténtica batalla campal entre los aficionados de una corporación y la contraria, pero Tiberio Claudio Liviano estuvo rápido.

—¡Quietos todos, por Júpiter! ¡Quietos todos u ordenaré a la guardia que acabe con todos y cada uno de vosotros! ¡Y por todos los dioses que eso es ahora lo que más deseo en este mundo! —La plebe se contuvo mientras que los tribunos pretorianos desplegaban con rapidez a la guardia imperial entre unos partidarios y otros; el jefe del pretorio seguía hablando—: ¡Vosotros! —Y señaló a uno de sus oficiales—. ¡Escoltad a la vestal en su camino de regreso al Atrium Vestae! ¡Y que nadie se atreva a tocarla! ¡Respondéis ante mí de su seguridad con vuestra vida! ¡El resto, desenfundad las espadas! —Volvió a dirigirse a la plebe—: ¿Queréis sangre? ¡Pues estáis a punto de tener mucha sangre si no os vais ahora mismo todos a vuestras casas! ¿Queréis mataros? ¿Queréis que este auriga y los vuestros se maten entre ellos? ¡Pues me parece muy bien! ¡Ojalá os matéis todos, pero no en las calles de Roma! ¡Si queréis que este auriga luche a muerte contra el vuestro yo no tengo ningún problema, pero eso será en el Circo Máximo y no en las calles de Roma! ¡No mientras yo sea el jefe del pretorio!

Y Liviano miró a Celer con rabia, pero, al tiempo, como si reclamara un mínimo, aunque sólo fuera un mínimo de colaboración antes de que lanzara a sus hombres a una gigantesca carnicería en el centro mismo de Roma. El auriga de los rojos pareció entender bien lo que el jefe del pretorio quería y, además de que le debía en parte la vida también le parecía sensato lo que decía. Celer, así, buscó con rapidez a alguien entre sus enemigos de la corporación de los azules y no tardó en encontrar a Acúleo rodeado de sus propios aurigatores.

—¡Miserable, nos veremos en el Circo Máximo! —aulló Celer.

Acúleo asintió y con el mayor de los desprecios aceptó la apuesta repitiendo las cuatro últimas palabras de su contrincante mortal.

—¡En el Circo Máximo!

Era una declaración de guerra.

Sobre la diosa Iris y su arco multicolor:

Cum dea se paribus per caelum sustulit alis

ingentemque fuga secuit sub nubibus arcum.

Cuando la diosa [Iris] por los altos aires

se alzó batiendo las parejas alas

y por do fue volando dejó impreso

un valiente arco en las mojadas nubes.

Virgilio, La Eneida, libro V, 657-658,

[traducción de Gregorio Hernández de Velasco]

Sobre la naturaleza auténtica del arcoíris:

cur autem arqui species non in deorum numero reponatur; est enim pulcher (et ob eam speciem, quia causam habeat admirabilem, Thaumantedicitur esse nata). Cuius si divina natura est, quid facies nubibus; arcus enim ipse enubibus efficitur quodam modo coloratis.

Pero ¿por qué no incluir entonces entre los dioses al glorioso arcoíris? Es lo bastante hermoso para ello, y su maravillosa belleza originó la leyenda de que Iris es la hija de Traumas. Y si la naturaleza del arcoíris es divina, ¿qué harás con las nubes? El mismo arcoíris es producido por una cierta coloración de las nubes.

CICERÓN, De Natura Deorum, III, XX, 51

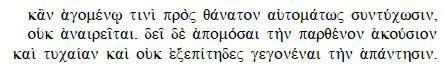

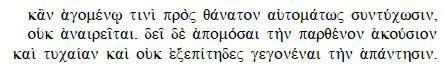

Sobre la ley de Numa:

Y si por casualidad se encuentra con ellas [con una de las vestales] uno que es llevado al suplicio, no se le quita la vida; pero es necesario que jure la virgen que el encuentro ha sido involuntario y fortuito, no preparado de intento.

PLUTARCO, «Vida de Numa Pompilio»,

Vidas paralelas, 10, 3,

[traducción de Antonio Ranz Romanillos]