METALARII Y SIPHONES

Drobeta, junto al Danubio

Otoño de 101 d. C.

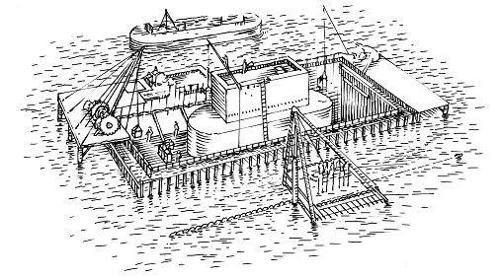

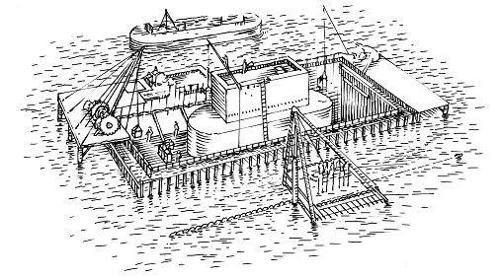

—¡Han llegado los metalarii! —Para Apolodoro, la voz del tribuno resonó por encima del ruido que los legionarios hacían con sus propios gritos para darse instrucciones unos a otros mientras terminaban de clavar los últimos alisos de la primera ataguía. Estaban trabajando a unos ochenta pies de la orilla y el río allí todavía era poco profundo, de forma que los árboles no tenían que ser muy altos y los habían conseguido reunir con rapidez. Apolodoro estaba más preocupado por qué pasaría cuando intentaran construir una ataguía en el centro del cauce. Había medido la profundidad y necesitarían árboles de sesenta pies, pero de ésos encontraban demasiado pocos, al menos por el momento. Estaban en las montañas y siempre era peligroso adentrarse en ellas. A no ser que el emperador consiguiese una victoria que sometiese a los dacios. Entonces se podrían enviar tropas hacia el interior de los bosques en busca de árboles más grandes.

Apolodoro también había tenido problemas con los legionarios. Nadie allí había hecho un puente con pilares de piedra, y aunque habían oído hablar de las ataguías no tenían muy claro qué eran ni cómo se preparaban. El arquitecto tuvo que reunir a varios oficiales días atrás, a los optiones y varios centuriones, en la arena de la orilla del Danubio y allí les había explicado lo que iban a hacer.

—Una ataguía se construye de la siguiente forma: tenemos que hacer un recinto aislado, vacío de agua, en medio del río. Como una piscina que luego vaciaremos de agua. De hecho tenemos que hacer muchos de estos recintos o piscinas. Uno para cada pilar del puente. Estos espacios serán así —y dibujó con un palo un rectángulo en la arena—. Clavaremos los alisos en el lecho del río de forma que obtengamos este recinto. El agua se filtrará por entre los árboles, así que será imposible extraerla del todo para obtener una base completamente seca sobre la que cimentar el pilar de piedra. Tendremos que construir un segundo rectángulo —y lo dibujó—, más grande alrededor del rectángulo pequeño con una segunda hilera de pilotes de madera de aliso. Y luego nos centraremos en achicar el agua que hay entre un rectángulo y otro al tiempo que vamos rellenando ese hueco entre unos pilotes de madera y otros con tierra arcillosa. Así construiremos un auténtico muro impermeable alrededor del rectángulo interior. Eso es lo que llamamos ataguía. Luego extraeremos toda el agua del centro y la ataguía o muro de alisos y arcilla protegerá ese espacio del agua del río; así, una vez bien seco, podremos empezar la cimentación del pilar. Es mucho trabajo pero es sencillo.

—¿Y cómo achicaremos el agua del interior de esa… piscina? —preguntó un centurión.

Apolodoro asintió. Era una pregunta apropiada.

—Con un sipho; bueno, varios. Son bombas forjadas en bronce que usan pistones para subir el agua. —El arquitecto vio las miradas confusas de los oficiales ante sus especificaciones finales sobre cómo funcionaba un sipho—. Por todos los dioses; no os importa cómo funciona. Usaremos varias de estas bombas y con ellas sacaremos el agua. Tengo unas cuantas conmigo, que he hecho traer desde Roma. Trabajaremos con ellas. Yo las montaré. Son fáciles de usar. ¿Hay más preguntas?

Y no las hubo.

Los legionarios trabajaron con intensidad durante los siguientes días y en poco tiempo habían clavado los pilotes de madera de los dos rectángulos, el interior y el exterior, y esa misma mañana habían iniciado los trabajos de achique de agua con los siphones. Apolodoro había supervisado personalmente el montaje de los siphones que, para transportarlos mejor, había hecho traer desmontados desde Roma. El arquitecto siguió entonces con cuidado las instrucciones del manual De architectura de Vitrubio y también del libro Pneumatica de Hero de Alejandría. Sabía que en la biblioteca de la gran capital de Egipto debía de haber copias del texto de Ctesibio, el matemático griego de la época de Tolomeo II y Tolomeo III que había inventado, entre otras muchísimas genialidades, aquellas magníficas bombas de extraer agua, pero Apolodoro no había podido aún acceder a esos escritos. En cualquier caso, con los textos de Vitrubio y Hero pudo componer las máquinas sin complicaciones. Luego explicó con paciencia a los legionarios cómo debían accionar de forma rítmica las palancas de las bombas, con un vaivén continuado, para poner en marcha los siphones y en ésas estaban, extrayendo el agua, cuando Apolodoro oyó la voz del tribuno Cincinato anunciando la llegada de los metalarii.

—¡Han llegado los metalarii! —repitió Cincinato.

El arquitecto se giró, asintió y ordenó a los dos legionarios de la balsa en la que se encontraba supervisando todos los trabajos de la construcción de la primera de las ataguías que remaran hacia la orilla donde estaba Cincinato. Apolodoro ya había observado que los legionarios se desenvolvían bien con los siphones, así que parecía buena idea ver si los metalarii recién llegados sabrían hacer su trabajo.

—Vamos con esos metalarii a la cantera —dijo el arquitecto en cuanto llegó a la orilla, y bajó de la balsa.

—Eso había pensado —dijo Cincinato—. Los tengo esperando allí. —Y señaló hacia unas paredes de roca que se levantaban en las proximidades del Danubio y que Apolodoro había seleccionado como primera cantera—. A los esclavos que han venido junto con los metalarii los llevaré a otro lugar para que sean custodiados, pero hay que saber si esos canteros te valen.

—¿Cuántos han venido?

—Diez metalarii y unos trescientos esclavos —respondió el tribuno.

—No son muchos —dijo Apolodoro.

—Son bastantes bocas que alimentar y muchos miserables que vigilar. Los metalarii no me preocupan: son escoria pero son hombres libres que hacen su trabajo para subsistir. No saben hacer otra cosa, pero la mayoría de los esclavos son condenados a muerte. Siempre quieren escapar y estamos en la misma frontera del Imperio. Voy a tener que reducir el número de hombres que están con lo de los árboles para que custodien a estos esclavos. La cohorte que los ha traído desde Vinimacium se vuelve de regreso a la capital de la provincia. —Cincinato detectó la cara de rabia del arquitecto—. Yo no tengo la culpa de la guerra que hay al norte. Ha habido una gran batalla y el emperador ha conseguido una victoria, eso parece, pero muy a duras penas. Los dacios se han hecho fuertes en sus fortalezas y poseen gran parte de su ejército intacto. El emperador no quiere desprenderse de más hombres para tu puente y lo entiendo. Además, el desplazamiento de tropas con este invierno, el frío y la nieve es muy difícil.

Apolodoro sabía que lo que decía el tribuno tenía lógica, pero aquel razonamiento, por muy sensato que fuera, no resolvía su problema: el emperador regresaría del norte más tarde o más temprano y querría ver las obras bien avanzadas. De momento no tenía mucho que enseñar. Aunque si extraían bien el agua con los siphones podrían empezar a levantar un pilar, luego otro. Así habría algo que mostrar al César. Ahora necesitaban piedra y gente que supiera extraerla. No se trataba de levantar pilares de cualquier manera. Se precisaban piedras talladas de forma regular, con esmero, que encajaran bien las unas con las otras o los pilares se desmoronarían. Necesitaba buenos metalarii.

Al cabo de un rato largo en el que el tribuno y el arquitecto decidieron caminar juntos pero en silencio, cada uno ocupado con sus propios pensamientos, llegaron a la cantera que Apolodoro había elegido a unas dos millas de las obras. Era sólo una primera cantera. Allí no había piedra suficiente para todos los pilares del puente, pero ahora se trataba de empezar. La cuestión era ir avanzando e ir resolviendo los problemas según surgieran. Apolodoro imaginaba que iban a surgir muchos.

—¿Sabe alguien aquí trabajar la piedra de verdad? —preguntó en cuanto llegó frente al pequeño grupo de obreros.

Todos callaban. Se los veía agotados por las rápidas marchas que habían tenido que realizar los últimos días para llegar allí. Los metalarii no eran esclavos. Eran hombres libres, tal y como había dicho Cincinato, pero muy mal considerados por todos. A Apolodoro siempre le había sorprendido aquel desprecio, pues sin esos canteros la mayor parte de los grandes edificios romanos nunca podría llevarse a término. Cualquier gran obra pública podía intentar hacerse sin la amistad de aquellos obreros, pero lo que nunca podría conseguirse era una gran construcción contra su voluntad: o cortaban la piedra con maestría o no habría sillares robustos y perfectos con los que levantar los pilares del puente. Apolodoro, para sorpresa de Cincinato, habló con voz respetuosa a uno de aquellos metalarii, el que parecía más veterano.

—Tengo un encargo del emperador: hemos de construir el puente más largo del mundo sobre el Danubio —y se giró un momento para señalar hacia el gran río que, como un desafío insuperable, fluía eterno y ancho, inabarcable, frente a ellos—, y necesito grandes sillares de piedra. Tengo esclavos y tengo legionarios que me ayudarán. Tengo ya la madera para las ataguías de los pilares y para las cimbras de los arcos, y tengo los planos de toda la construcción, pero no sé si tendré la piedra que necesito para levantar los grandes pilares que han de sostener toda la estructura. —Guardó silencio un instante en el que miró fijamente a los ojos de aquel obrero—. No sé si vosotros sois capaces de proporcionarme esa piedra.

El obrero carraspeó y escupió en el suelo, a un lado del arquitecto. Dio media vuelta y cogió varias herramientas que tenían esparcidas. Se limitó a mirar a otros dos metalarii y éstos lo acompañaron junto a una de las grandes paredes de roca que se levantaba ante ellos. Al momento empezaron a picar en la pared de piedra con varias dolabrae que usaban a modo de picos para taladrar en la dura roca pequeños agujeros. Cada hueco que hacían en la piedra estaba hecho a la misma altura, con un pie de separación entre agujero y agujero. Estuvieron un rato haciendo estas incisiones. Luego cogieron tantos cunei o cuñas como agujeros habían realizado en la pared. Los mojaron con el agua que portaba uno de los aguadores de los legionarios en unos cubos que usaron para poder empapar bien aquellas pequeñas maderas. Cogieron entonces los mallei, unas pesadas mazas de hierro, y fueron clavando con ellas cada una de las cuñas mojadas en los diferentes agujeros que habían taladrado en la roca hasta que quedaron completamente insertadas en aquella pared de roca, aparentemente indestructible. Echaron aún algo más de agua en la parte exterior de las cuñas. Estaban sudorosos por el esfuerzo. Se detuvieron para recuperar el aliento.

No dijeron nada. El tribuno miró a Apolodoro de Damasco. El arquitecto estaba serio, expectante y en silencio.

—Hay que esperar —dijo el metalarius.

—Lo sé —respondió el arquitecto. La seguridad en el tono de Apolodoro sorprendió al obrero. Pocos eran los que sabían bien cómo se hacía su trabajo. El arquitecto miró al cielo: estaba nublado, hacía frío y una humedad que se colaba en los huesos. Eso ayudaría.

El tribuno suspiró algo desesperado. No entendía qué se traían entre manos unos y otros. Tenía sed, así que se acercó al aguador y pidió que le sirvieran agua.

—Antes de que la echen toda a perder en esa maldita pared de piedra —dijo, pero ni el arquitecto ni los metalarii parecieron reparar en sus lamentos.

Pasó una hora entera. Se habló poco. Apolodoro se sentó en unas rocas sueltas que había en un extremo de la recién inaugurada cantera. Los metalarii reclamaron algo de comida.

—Comeréis si el arquitecto dice que sabéis hacer vuestro trabajo —respondió Cincinato—; si no esta misma tarde regresaréis a Vinimacium. Aquí no se alimenta a holgazanes.

Los metalarii no dijeron más y esperaron.

Pasó otra media hora.

De pronto se oyó el primer crujido y Cincinato se volvió hacia la pared de roca con la espada desenfundada. Había sonado muy fuerte, como si les arrojaran algo. El tribuno siempre temía un ataque de los dacios, de algún grupo enviado desde el norte. El emperador no tenía controlada aquella guerra y cualquier cosa era posible, pero lo único con lo que se encontró para combatir Cincinato fueron las carcajadas de los metalarii. Y es que no había atacante alguno. En su lugar, una primera grieta se abría camino en la gran pared de piedra entre una incisión y otra, entre los agujeros taladrados por los obreros. La madera humedecida por los metalarii se estaba hinchando y crecía en el interior de aquellos pequeños agujeros donde estaba insertada. La presión de la madera inflándose por el efecto de la humedad era tan fuerte que agrietaba la roca. Al estar las incisiones hechas en paralelo y a distancias iguales unas de otras, en poco tiempo una gran grieta en perfecta línea recta recorría toda la pared de piedra.

—Es buena roca —dijo el más veterano de los metalarii—. Tendrás la piedra que necesitas, arquitecto.

Apolodoro asintió. Las cosas empezaban a marchar. No entendía por qué se había preocupado tanto. La obra era muy grande, mayor que ninguna otra que hubiera acometido antes, más grande aún que la reforma del anfiteatro Flavio y quizá algo más complicada por tener que hacerse sobre el lecho de un río cuyo curso de agua no podía desviar, pero todo empezaba a marchar bien.

—¡Arquitecto, arquitecto!

Apolodoro se volvió. Un legionario, empapado de agua y manchado de barro, llegaba corriendo desde el río.

—¿Qué ocurre? —preguntó Apolodoro.

—Los siphones… —empezó a decir el legionario, pero Apolodoro no se quedó quieto a escuchar lo que aquel soldado tenía que contar. Había visto el barro que cubría el uniforme de aquel soldado y empezaba a intuir cuál podía ser el problema.

Cincinato salió detrás del arquitecto. Descendieron mucho más rápidamente de lo que les había costado ascender hasta la cantera. Apolodoro subió de inmediato a una balsa y se acercó a las obras de la primera ataguía ya dentro mismo del río. Quería verlo con sus ojos. Descendió de la balsa y caminó con cuidado sobre los andamios clavados sobre el lecho del Danubio, junto a los pilotes que debían constituir el muro de contención de agua de la primera ataguía para crear el espacio donde levantar los cimientos del primer pilar. Las bombas de agua estaban allí, pero ya no extraían líquido alguno del espacio que había entre los dos muros de maderos de aliso y todo aquello seguía repleto de un agua espesa y fangosa. El barro era el peor enemigo de los siphones. Apolodoro examinó una a una cada bomba de agua. Todas estaban atascadas por el barro. Suspiró. Aquello no iba a ser fácil. Podían limpiarlas, pero para eso tendrían que desmontarlas y limpiar los pistones del interior y no estaba seguro de que allí hubiera operarios capacitados para ese trabajo. Tendría que supervisar él mismo toda la operación de limpieza de cada bomba, como había hecho con el montaje de las mismas. El tiempo perdido sería enorme. Además, con tanto fango era un empeño inútil: los siphones se volverían a obstruir y estarían como al principio. No. Había que pensar en otra forma para extraer el agua.

—¿Y con cubos? A mano, poco a poco… —sugirió Cincinato, que estaba justo detrás del arquitecto tras haber llegado allí en una segunda balsa.

—No. Demasiado lento. El agua que se filtra a través del muro de alisos irá rellenando el espacio para la ataguía y no acabaríamos nunca —respondió Apolodoro mirando una vez más las bombas atascadas—. Necesitamos otras máquinas más grandes, que extraigan el agua fangosa con más rapidez o no avanzaremos con la obra. —Y escupió en el agua de pura rabia. Miró entonces al tribuno—. Dispones de carpinteros, ¿verdad? Eso dijiste.

—Sí, claro.

—Bien —dijo el arquitecto, e hizo una señal a los remeros para que lo llevaran de nuevo a la orilla.

Apolodoro de Damasco se encerró en su tienda varios días. Tenía que dar con una solución para extraer el agua de las ataguías en medio de aquella agua fangosa o todo se vendría abajo. Barro. No había contado con ello. Tenía que releer a Vitrubio con atención.

Los trabajos en las ataguías se detuvieron.

Cincinato supervisó que los metalarii se ganaran el sustento en la cantera y, por otro lado, que se siguieran acumulando grandes alisos. Lo que él no tenía muy claro, no obstante, era que se pudiera seguir adelante con aquel maldito puente. Era una obra imposible… por mucho que el emperador o aquel loco arquitecto se empecinaran en intentarlo.