LA SÉPTIMA VUELTA

Circo Máximo, Roma

24 de marzo de 101 d. C., hora sexta

En la arena del Circo

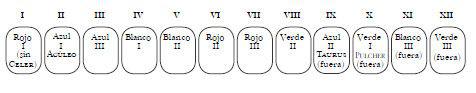

No era un buen día para los verdes. Dos de sus aurigas habían quedado fuera de la carrera, uno muerto y el otro gravemente herido y, para terminar, el tercero había sido adelantado por el segundo y tercer auriga de los rojos. Un día aciago para esa corporación. Los blancos mantenían la posición intermedia de la carrera en cuarta y quinta posición, mientras que los azules dominaban la pista con Acúleo en primera posición y un auriga más de la corporación en la tercera.

Situación de carrera

En la arena del Circo

Los partidarios de los rojos seguían soñando llevados por el ímpetu de lucha de su campeón Celer, pero todos pensaban que realmente no podía hacerse ya nada por conseguir la victoria. Muchos de ellos comentaban que la carrera había estado amañada para dar la victoria a los azules, pero estaba todo tan corrompido siempre… algunos se lamentaban de que las carreras no fueran más limpias. De muy diferente parecer eran los que habían apostado por los azules, que ya empezaban a calcular las exorbitantes ganancias que iban a obtener aquella mañana. Para ellos la carrera había sido perfecta; no habían visto ni una sola irregularidad. En la pista, no obstante, Celer no se había dado aún por vencido.

Acúleo pasó por delante de la tribuna imperial con más de treinta pasos de ventaja sobre su perseguidor rojo. Apretaba los dientes y seguía usando el látigo. No quería perder por un exceso de confianza una carrera que tenía ganada y también quería estar atento al penúltimo giro, pues sabía que, nada más tomarlo, al empezar la nueva recta encontraría los restos del último accidente y tendría que virar hacia la derecha para evitar una colisión. Quizá los caballos pudieran pasar por encima de los restos, pero cualquier impacto de las ruedas con alguna madera o un hierro podrían arrojarlo del carro; los animales quedarían sin control y todo se perdería. Sus caballos acababan de llegar de África y eran buenos, pero necesitaban de la mano firme de un auriga fuerte y de la voz del látigo sobre sus cabezas para no perder concentración. Acúleo estaba convencido de que lo tenía todo controlado.

Celer, por el contrario, veía que resultaba imposible acercarse al auriga de los azules y que lo tenía todo perdido. Apenas había recortado unos pasos la distancia con Acúleo en toda aquella larga recta y sólo restaba un giro, otra recta, un giro más y media recta. Insuficiente espacio para recortar toda la distancia. ¿O no? Celer tuvo una idea. Arriesgada. Demasiado arriesgada. Mortal quizá, pero que podía llevar a la victoria. Estaba seguro de que Acúleo conducía a la defensiva y era lógico, así que al salir del nuevo giro, justo donde estaban los delfines, forzaría a sus caballos para que se abrieran a la derecha para sortear los últimos carros accidentados. Era su oportunidad: él tenía que arriesgarse y pasar por encima de las cuadrigas volcadas. Estaba seguro de que sus caballos podían hacerlo. Eran fuertes, hábiles, los mejores y los mejor entrenados. Podían hacerlo. De lo que no estaba nada seguro Celer era de que él fuera a ser capaz de mantenerse en el carro. Éste podía incluso volcar. Todo podía pasar, pero desde luego nada bueno para él. Y, sin embargo…, era la única posibilidad o… Celer dejó de respirar por un instante. El aire cortado por la velocidad a la que sus caballos lo conducían por la pista impactaba en su rostro con la furia de una tormenta. Fue en ese instante cuando tomó la decisión final. Se acercaban al giro de los delfines de bronce y vio la última de aquellas bestias marinas descendiendo para indicar que entraban en la última vuelta. El final. El final de todo quizá. A fin de cuentas nunca podría tener lo que más quería en el mundo. Celer cogió las riendas de sus caballos con una sola mano mientras que con la derecha buscaba el cuchillo que llevaba ceñido a la cintura. Nunca antes lo había utilizado. Era el camino a la muerte, o a la victoria o quizá a ambas cosas a la vez. No lo sabía. No importaba. Estaba dispuesto a derrotar a aquel miserable de Acúleo como fuera. A fin de cuentas qué importaba todo. Lo único que deseaba de verdad en aquella vida estaba más allá de todo el dinero que pudiera conseguir nunca, pues la mujer más hermosa de Roma, del mundo entero para él, la vestal Menenia, estaba completamente fuera de su alcance; no podía ni siquiera tocarla. No importaba el número de victorias que consiguiera ni el dinero que pudiera reunir con aquellas carreras. Todo quedaba en nada. Menenia estaba siempre más allá, en otro mundo. A veces había pensado en matarse, pero qué mejor lugar para morir que allí, corriendo en busca de la victoria en medio del Circo Máximo. Eso era lo único que los aurigas y los patronos de los azules no habían calculado bien: habían comprado a todos los jueces, contratado un gran auriga de Tracia y traído los mejores caballos de África, pero no habían considerado el grado de desesperación en el que Celer vivía. Y encima lo acusaban de yacer con la vestal que tanto amaba cuando ni siquiera la había tocado. Ojalá aquella maldita acusación fuera verdad, pero no… eso condenaría a muerte a Menenia… Celer asió el cuchillo y empezó a cortar las riendas que estaban atadas a su cintura sin dejar de sostenerlas fuertemente con la otra mano para seguir controlando los caballos. Toda la recta había pasado como por ensalmo. Llegaron a las columnas cónicas de las metae. Los jueces quitaron el último huevo. Empezaron el penúltimo giro. Su cuerpo quedó, por fin, libre de las riendas. Ahora sólo importaban las que sostenía en la mano. No debía soltarlas o quizá los caballos no lo obedecieran, y de lo que estaba seguro era de que ya no podría pararlos. Sin las riendas atadas a su cuerpo ya no tendría fuerza suficiente para refrenar el empuje de aquellos magníficos animales. Pero eso no le preocupaba lo más mínimo, pues lo último que tenía en la cabeza era retener la fuerza de sus caballos. Salieron del giro y, como esperaba, vio cómo Acúleo se abría a la derecha para evitar que su cuadriga pasara por encima de los restos de los dos carros accidentados en la vuelta anterior. Los esclavos del Circo Máximo sólo habían tenido tiempo de retirar los cuerpos de Taurus y Pulcher, los aurigas implicados en aquel desastre, junto con alguno de los caballos heridos. En la pista, junto a la spina yacían varios caballos agonizantes aún y trozos de madera y hierro. Había que evitar a los caballos caídos. Eran demasiado voluminosos. Celer enfiló sus propios caballos directamente hacia un pasillo por el que parecía que había menos despojos, aunque vio que una de las ruedas yacía allí, en medio de aquel pasillo, amenazadora y desafiante.

—¡Recto, recto! —aulló Celer a sus caballos. Niger relinchó porque olía el peligro y echó un espumarajo blanquecino por sus grandes fosas nasales oscuras. Orynx, Tigris y Raptore no manifestaron sensación alguna y obedecieron ciegamente. Celer comprendió que sólo Niger era lo suficientemente inteligente como para entender el riesgo hacia el que los conducía su auriga, pero el animal obedecía.

—La carrera es tuya, viejo amigo —dijo Celer pero ya sin gritar. Soltó entonces las riendas y se arrojó al vacío, contra la arena del gran Circo Máximo.

En el palco de las vestales

—¡No, Celer, no! —gritó Menenia sin poder evitar levantarse en el palco de las vestales. La Vestal Máxima la miró entre sorprendida e indignada y Menenia, cerrando los ojos y negando con la cabeza, volvió a sentarse.

—No puedes exhibir tus sentimientos de esa forma —le recriminó Tullia en voz baja, pero Menenia no la escuchaba, sino que se limitaba a sollozar lágrimas ahogadas. La Vestal Máxima miró a su alrededor. Al menos, nadie parecía prestarles atención. Todos miraban hacia la arena del Circo Máximo.

No. Todos no. Tullia sintió que las observaban desde el palco imperial. Por un momento temió lo peor y que fuera el propio emperador de nuevo el que hubiera sido testigo de aquel estúpido respingo de Menenia, pero no. Era Adriano, el sobrino segundo del César el que las miraba y, en cuanto Tullia fijó sus ojos en él, éste dejó de observarlas para, como el resto, volverse hacia la pista del Circo. La Vestal Máxima no dio importancia a aquella mirada.

En la arena del Circo

Acababan de girar y, por lo tanto, habían reducido la velocidad. Celer había contado con eso. No le importaba morir, pero su instinto de supervivencia actuaba por inercia. Arrojarse del carro en medio de una recta a toda velocidad era una muerte segura, pero lanzándose de la cuadriga justo cuando ésta salía de un giro… podía sobrevivir… si no lo arrollaban los carros que los venían siguiendo. Celer impactó con la arena del Circo Máximo y el público se levantó de sus asientos. Habían visto muchas veces a un auriga arrojarse de un carro y el resultado solía ser mortal, pero aquel auriga de los rojos empezó a rodar por el suelo con los brazos bien pegados al cuerpo como si se tratara de un tronco ligero, de forma que, aprovechando el impulso de la velocidad de su carro, en un instante su cuerpo, eso sí magullado por mil sitios, se alejó lo suficiente de la parte central de la pista como para evitar a la cuadriga azul y a los carros de los blancos que lo seguían de cerca. Fue por muy poco. En particular el auriga de los azules no hizo nada para evitar atropellar a Celer, pero llegó tarde y cuando su cuadriga estaba a la altura del auriga de los rojos que rodaba por la pista, éste, por un pie, se libró del atropello mortal. Y su cuerpo, al fin, se detuvo. Celer se puso entonces a gatas. Estaba casi sin respiración. Aturdido y dolorido, pero quería ver el resultado de su maniobra.

Niger y Tigris y Raptore y Orynx, los cuatro sintieron que el carro se aligeraba de peso y que las riendas aflojaban, pero ellos siguieron por inercia. Por inercia y porque Niger sabía lo que debía hacerse. Ante ellos estaba aquel estrecho pasillo libre de restos excepto por una rueda partida. Los cuatro caballos saltaron a la vez por encima de la misma y la superaron sin problemas, pero la cuadriga de la que tiraban saltó por el aire durante unos instantes. Si Celer hubiera estado encima su cuerpo habría terminado estrellándose mortalmente contra la spina o contra la arena, pues Orynx había acelerado brutalmente desde que dejaran el giro. La cuadriga, pese al salto, volvió a caer a la arena y siguió rodando normalmente, eso sí, sin ningún auriga que controlara a los caballos. El público aplaudía a rabiar.

En el palco imperial

—¿Por qué tanta excitación? —preguntó Plotina, la emperatriz de Roma, a su esposo—. Aunque los caballos de los rojos hayan superado los carros del accidente han perdido a su auriga. La carrera es de los azules. No entiendo por qué está la gente tan emocionada.

Marco Ulpio Trajano sabía que su mujer no era una gran aficionada a las carreras de cuadrigas. Aquello lo confirmaba.

—En Roma, Plotina —le explicó su esposo sin dejar de mirar la pista con ojos de admiración—, en el Circo Máximo, gana la carrera el carro que llega primero a la meta final; que su auriga vaya encima o no es secundario. La carrera no ha terminado aún y la cuadriga de los rojos va ahora vacía, más ligera, y acaba de recortar la mitad de la distancia al no dar el rodeo que ha hecho el primer auriga de los azules para evitar colisionar con los restos de los carros destrozados en la pista. La carrera parecía franca para los azules pero ahora todo es posible. Por eso la emoción del pueblo.

Plotina frunció el ceño.

—Pero… entonces, si eso es válido, ¿por qué no lo hacen más aurigas? Es la primera vez que lo veo.

Trajano asintió. Era una pregunta lógica. Su mujer podía tener defectos, como todos, pero desde luego tenía un gran sentido común.

—Porque arrojarse de un carro en medio de una carrera, si no es absolutamente necesario, es siempre una mala idea. Lo más probable es que te arrollen los que van detrás. De hecho el auriga de los rojos se ha salvado por muy poco. Y en segundo lugar, lo normal es que los caballos, sin un auriga que los controle, no sean capaces de moverse con suficiente inteligencia por la carrera para sobrevivir a todos los desastres y peligros de la misma. Sólo que en este caso el auriga de los rojos se ha arrojado cuando sólo queda un giro. Todo depende ahora de lo bien entrenados que tenga sus caballos. —Y Trajano añadió un pensamiento final que pronunció en voz baja—. No sé si ese auriga habrá cometido el crimen incesti con la vestal Menenia, pero desde luego es un gran auriga.

En la arena del Circo

En el centro de la pista, una vez que todos los carros superaron el accidente, varios medici se acercaron para atender a Celer, pero éste se zafó de ellos gritando.

—¡Dejadme ver a mis caballos, dejadme verlos! —Y se quedó como una estatua, cubriéndose el rostro con la palma de una mano ensangrentada para protegerse del sol, mascullando entre dientes palabras sólo inteligibles para su mente—. Vamos Niger, vamos Orynx, Tigris, Raptore. Sois mejores que ellos. Sois mejores…

Acúleo percibió la tensión en las gradas y no entendía bien lo que estaba pasando, así que se giró hacia atrás para ver qué estaba ocurriendo a sus espaldas. Vio entonces al carro de los rojos que, sin auriga, estaba dándole caza. ¿Cómo podía ser? ¿Y qué era de Celer? Seguramente estaría muerto. Sí. Habría intentado cruzar por entre los carros resquebrajados y habría salido despedido del carro, pero eso no era lo urgente ahora. El asunto era que aquellos malditos caballos de los rojos seguían compitiendo como si la victoria fuera para ellos lo único importante en su existencia. Malditos animales. ¿Por qué no se paraban, por qué? Acúleo hizo vibrar la voz de su látigo por encima de los lomos de sus propios caballos. Éstos aceleraron, pero era una mala instrucción que darles en ese momento porque se acercaban al último giro de la carrera. Acúleo se dio cuenta de su error, pero ya era demasiado tarde para ponerle un remedio efectivo. No había cometido ni un solo error en toda la carrera y tenía que cometerlo en ese momento. Estaba en el giro y al haber obligado a sus caballos a acelerar justo antes de acometer esa maniobra, éstos no podían ahora dar el giro sin abrirse mucho alejándose de las columnas cónicas de aquel extremo de la spina.

—¡Malditos animales! ¡Malditos seáis todos! ¡Vamos, por Marte, vamos, miserables! —Y los golpeó nuevamente con el látigo hasta hacerles sangre en el lomo a la vez que intentaba hacerlos girar tirando de las riendas. Los caballos, enfurecidos por el dolor, respondieron al castigo con una mezcla de odio y rabia, enloquecidos, pero no podían evitar lo inevitable.

Niger, por detrás, astuto, había refrenado a sus tres compañeros en el tiro de los rojos a la vista de que llegaban al último giro. Orynx cedió en su empuje porque se complementaba perfectamente con Niger y porque había aprendido a dejar que Niger gobernara el carro cuando giraban, y Tigris y Raptore se dejaban llevar por los dos caballos de los extremos del tiro. Niger apuró al máximo y, aprovechando el tremendo espacio que había dejado el carro de los azules, trazó la curva del giro por el interior de forma que al salir y acometer la recta final de la carrera ambos carros, el de los azules y el de ellos mismos iban emparejados.

Más de doscientas mil personas se levantaron de sus asientos. Hasta el propio emperador Marco Ulpio Trajano se alzó completamente absorbido por aquel inesperado desenlace de una carrera que había sido diseñada para que la ganaran los azules. Los corredores de apuestas tenían más trabajo que nunca. Aún se admitían las últimas pujas y los aficionados que habían apostado todo su dinero o, incluso ellos mismos, a favor de los azules, empezaron a temblar de auténtico pavor. No podía ser. No podía ser. A eso se aferraban los que más habían arriesgado en las apuestas. Aún quedaba la recta final. Aún podía ganar Acúleo si sabía manejar bien sus caballos.

Y el auriga de los azules lo intentó todo: más látigo y más voces, pero los caballos de los rojos eran más rápidos, mucho más veloces y corrían con una determinación que parecía absurda, ilógica toda vez que galopaban sin llevar a nadie que les diera orden alguna. ¿Por qué lo hacían?

Niger estaba desfallecido y lo mismo Tigris y Raptore. En la recta era Orynx el que marcaba el ritmo, el que empujaba a los tres. Había sido adiestrado sólo para eso: para correr más que nadie en una recta. Orynx, como Niger, no podía soportar que un caballo galopara por delante de él. Antes que eso se moriría en la carrera. Antes que eso el desfallecimiento total, pero si eso no pasaba y si sus compañeros lo seguían, Orynx no iba a permitir que ningún otro caballo que no fueran ellos galopara por delante.

Acúleo sudaba profusamente mientras era el testigo principal de su derrota más dolorosa. Los caballos de los rojos lo acababan de superar, no por mucho, pero lo suficiente para que, al cruzar la línea de meta, ningún juez pudiera plantear duda alguna. La carrera era de los malditos rojos, de esos malditos caballos que seguían galopando sin fin aun terminada la carrera mientras él iba frenando su propio tiro. Acúleo vio cómo aquellos rojos se alejaban como empujados por el viento.

Final de carrera

Muchos querían saltar a la arena para abrazar a Celer, pero los soldados repartidos por toda la extensión de la pista lo evitaron, aunque en algunos lugares se vieron obligados a desenvainar las espadas para intimidar a los más exaltados. Controlada la situación por la guardia pretoriana, el público se concentró entonces en vitorear al victorioso Celer mientras éste marchaba al encuentro de sus caballos que, tras realizar una vuelta extra a galope tendido, ya parecían algo más proclives a detenerse, en particular porque ya no había ningún carro más compitiendo y Orynx ya no sentía la necesidad de seguir galopando. Niger vio a su amo moviendo los brazos frente a ellos y resopló con fuerza al tiempo que refrenaba su marcha; lo mismo hacían Orynx, Tigris y Raptore. Los cuatro estaban exhaustos y sudaban profusamente por todas partes. Se detuvieron justo enfrente de su auriga.

En las gradas

Aquella exhibición de doma, de dominio sobre sus propios caballos, impresionó aún más a la plebe. Los corredores de apuestas empezaban a pagar a quienes habían apostado por los rojos, mientras que los que habían optado por los azules evaluaban sus pérdidas, asumibles en muchos casos pero brutales en otros. Alguno no se atrevería a volver a casa aquella noche y unos cuantos ya no tenían ni casa a la que regresar, ni siquiera la capacidad de decidir sobre sus vidas ya que acababan de entregarse ellos mismos como esclavos, ya que era su libertad contra una cantidad de dinero, la que habían apostado. Perdida la apuesta, serían vendidos como esclavos en pocas horas.

En las cuadras del Circo

Celer subió al carro vencedor y, rápido, ordenó a sus agotados caballos que lo condujeran al trote hasta los carceres. Allí fue recibido como un héroe por los armentarii, sparsores, conditores y aurigatores de su corporación. Ninguno de ellos pensó que aquella carrera pudiera ganarse y, sin embargo, Celer, ensangrentado y contusionado por todas partes, pero en pie, recio, firme, había conseguido lo imposible. Muchos de ellos, además, habían apostado por lealtad para con su equipo por ellos mismos, por los rojos, aun incluso después del resultado del sorteo amañado. Es decir, que Celer les había hecho ganar a todos un buen dinero extra.