LA SEXTA VUELTA

Circo Máximo, Roma

24 de marzo de 101 d. C., hora sexta

En la arena

En la arena del Circo Máximo

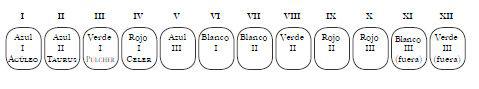

Celer seguía en cuarta posición, justo por detrás del primer auriga de los verdes, y del segundo de los azules, al que llamaban Taurus. El verde llevaba varias vueltas intentando adelantar al azul pero éste, como antes había hecho su compañero con Celer, utilizaba todo tipo de estratagemas y de maniobras bruscas para evitar que el verde pudiera sobrepasarle y acercarse a Acúleo, que controlaba la cabeza de carrera. Sin embargo, el auriga de los verdes, un griego al que le gustaba usar el sobrenombre latino de Pulcher [hermoso], no estaba dispuesto a dejarse amilanar porque su contrario usara el látigo contra él o porque moviera el carro de un lado a otro sin importarle las consecuencias que eso pudiera acarrearles a cualquiera de los dos. Por su parte, el segundo auriga de los azules, Taurus, estaba dispuesto a cualquier cosa para evitar que nadie se acercara a Acúleo.

—Pase lo que pase, que nadie se me aproxime, ¿entiendes bien lo que te digo, Taurus? —Así le había hablado Acúleo en los carceres poco antes de que se diera la salida a aquella interminable carrera—. Hay mucho dinero en juego esta mañana. Gente muy importante ha apostado mucho oro y hemos de ganar como sea. Que nadie se me acerque. Si les fallamos estos hombres que han apostado por nosotros son capaces de cualquier cosa. Pero si ganamos habrá oro para todos.

Taurus había asentido varias veces. Y lo tenía bien decidido: no pasaría nadie. En su ingenuidad no temía a aquellos hombres poderosos con los que Acúleo andaba en tratos, pero la ambición por conseguir el oro prometido era suficiente acicate para él como para estar dispuesto a jugarse la vida si era necesario. De pronto vio que el miserable de Pulcher volvía a intentarlo por el interior. Estaban acercándose al giro del sector occidental de la spina. Taurus decidió que iba a terminar con aquel maldito griego de una vez por todas. No quedaría muy hermoso cuando hubiera acabado con él. Y sonrió.

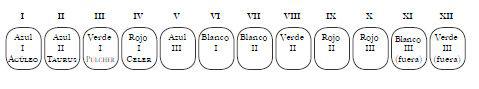

Pulcher vio que Taurus, aparentemente en un fallo de control de sus caballos, se alejaba ligeramente de la spina. El auriga griego de los verdes sabía que ya no tendría muchas oportunidades más. La carrera se acababa. El tiempo se acababa. Azuzó a sus animales con las riendas y el látigo. Las bestias echaron espumarajos de moco y saliva por la boca al tiempo que hacían un sobreesfuerzo para ponerse a la altura del carro de los azules pero por el interior. Estaban llegando al giro. Las metae, las gigantescas columnas cónicas de ese extremo de la spina, se alzaban amenazadoras avisando del peligro mortal que suponía acercarse demasiado a ellas, pero Pulcher lanzó su carro a toda velocidad. Era ya imposible refrenar a los caballos. Estaba adelantando al carro de los azules por el interior, pero justo en ese instante, Taurus hizo virar sus caballos hacia la izquierda. El carro de los azules empezó a cerrar a la cuadriga de los verdes. Pulcher forzó a sus caballos a acercarse más y más a la spina. Lo sensato sería intentar detenerlos y dejar que Taurus volviera a salirse con la suya ganando la posición, pero el griego no iba a retroceder. No iba a hacerlo. Estaba seguro de que había tiempo y espacio suficientes para el adelantamiento. Un error de cálculo podía ser fatal, pero podía hacerse, podía hacerse.

Para su desesperación, Taurus vio cómo Pulcher lo iba adelantando. ¡Por todos los dioses! Había iniciado su contramaniobra para cerrarle el paso quizá algo demasiado tarde. ¿O no? La rueda de su carro trabó al fin la rueda del carro de Pulcher por atrás. El ruido de la rueda de los azules raspando brutalmente el eje por la parte interior de la de los verdes era ensordecedor. Pulcher hizo lo único que podía hacer. Asestó varios latigazos a sus caballos para que éstos fueran aún más rápidos y alejaran así el eje del carro de aquel raspado mortal de la rueda de Taurus y lo consiguió, por sólo un mínimo espacio que no llegaba ni al tamaño de un dedo: separó el eje de su propia rueda de la rueda enemiga, pero a la vez había que hacer el giro y el eje crujió como si se partiera. Pulcher temió lo peor. Su caballo izquierdo pasó como un rayo rozando con el pelo de su crin la base de los conos de las metae, pero consiguió que la cuadriga completara el giro sin chocar. El crujido quedaba ya en el pasado. Una anécdota de la carrera que contar a los amigos en una de las tabernas junto al río. Pulcher estaba satisfecho. Tenía la posición ganada. Taurus lo seguía ahora muy de cerca, muy de cerca. De pronto Pulcher oyó un segundo crujido. El carro de los verdes, su cuadriga, estaba demasiado dañada por el agresivo roce de la rueda de Taurus durante la maniobra anterior. Pulcher miró hacia el eje. Estaba resquebrajándose por completo. Se llevó una mano a la cintura en busca del cuchillo, pero no hubo tiempo. Lo último que Pulcher vio antes de cerrar los ojos y volar por los aires fue cómo el eje se partía en dos con un segundo crujido seco que retumbó en el último rincón de su cabeza: era el sonido de la muerte, un saludo inconfundible para cualquier auriga. El carro de los verdes volcó al iniciar la recta y los caballos aún lo habrían arrastrado varios centenares de metros de no ser porque la cuadriga de Taurus, que estaba demasiado próxima como para poder detenerse o maniobrar y así evitar el choque, los alcanzó por detrás. Los caballos de Taurus se trabaron con el carro volcado. Taurus había visto el cuerpo de Pulcher rodar por el suelo y miró hacia atrás. Celer, que los seguía de cerca, había evitado atropellarlo, pero los carros de los blancos que venían a continuación no pudieron hacerlo y Taurus sonrió mientras veía cómo Pulcher era arrollado irremisiblemente por varias cuadrigas, una detrás de otra. Fue entonces cuando sintió que su cuerpo se vencía hacia adelante. Se giró pero ya era tarde para todo. En su afán por ver cómo su enemigo caía y era arrollado no había estado atento a intentar evitar el choque con los restos del carro de Pulcher y ya sólo alcanzó a ver cómo sus propios caballos se retorcían en un amasijo confuso de hierros y madera y huesos de animales agonizantes por el impacto bestial. Taurus salió escupido del carro hacia el lado izquierdo, y se estrelló contra el muro de la spina, y su sangre se desparramó por todas partes. Era como si lo hubieran lanzado con una catapulta contra el muro de una fortaleza. No tuvo tiempo ni de lamentarse.

Situación de carrera

En la arena del Circo Máximo

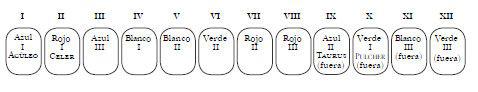

Celer, por detrás de los carros que acababan de estrellarse, tuvo el tiempo justo de maniobrar hacia la derecha para poder evitar formar parte de aquel tumulto informe de pedazos de carro, sangre y animales malheridos. Pasó al lado de aquella montaña de horror a toda velocidad. Delante de él ya sólo tenía un carro: la cuadriga de Acúleo. Llegó entonces al extremo oriental. En la spina se indicaban las vueltas que quedaban no con los delfines, sino quitando uno de los grandes huevos de piedra que todo el mundo podía ver desde las gradas. Y sólo quedaba un huevo. Sólo quedaba una vuelta. Demasiado tarde. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Por tan poco, por tan poco. El carro de Acúleo estaba ya ante él, sin más cuadrigas que se interpusieran, pero el auriga azul le llevaba demasiada ventaja. Celer sabía que sus caballos eran mejores, mucho más veloces, pero no tendrían suficiente tiempo para recuperar el terreno perdido en tan sólo una vuelta. Miró hacia atrás. Los esclavos se afanaban en retirar los carros accidentados y Celer comprendió que el choque había sido demasiado brutal. Los caballos yacían agonizando sobre la arena de la pista. No tendrían tiempo de quitarlos antes de que tanto Acúleo como él tuvieran que volver a pasar por aquella parte del recorrido. Se volvió hacia adelante. Observó que Acúleo también miraba hacia atrás. El líder de los azules también se había percatado de todo lo que había ocurrido, del accidente, de que lo seguía y de que habría restos de carros al volver a pasar por esa parte de la pista. No había nada que hacer. La victoria era imposible. Pero Celer no había nacido para dar nunca una carrera por terminada antes de llegar a la última recta. Había empezado la carrera desde la peor posición, había enfilado séptimo tras la salida y, a falta de una vuelta, estaba segundo. Debía seguir intentándolo.

—¡Rápido, Orynx! ¡Las rectas son tuyas! ¡Rápido!