Pasan unos días, llega la reunión con Santos de Verano. Son las siete de la mañana, una hora infernal pero conveniente para mí. Resulta que a las nueve he de acompañar a los niños de la clase de Curtis a la Fundació Miró, para aquella obra de teatro musical. Eloísa me presentó como voluntario sin consultarme (aunque odio el teatro), pensando qué más le dará una cosa que otra, a ese pelagatos.

Se presenta un día movido. Estoy en la plaza Maria Cristina, apoyado contra la pared frontal de El Corte Inglés, donde me citó el subdirector de La Nación. Llevo puesto mi único traje, una cosa inmunda y bolsuda, color gris jerbo y marca blanca, un disfraz de persona normal que adquirí hace diez años en este Corte Inglés, precisamente, y que aún me entra. Eloísa lo dejó a indicación mía en el colegio de Curtis, y me lo entregó una profesora.

Detrás de mí está Papá Noel. En el interior del escaparate. No es el de verdad. Básicamente se trata de un parado con barbablanca y barrigón postizo y traje bitonal rojoalgodón, posiblemente beodo, rodeado de pajes femeninas bastante neumáticas. Ellas llevan el vestido muy corto y medias y botines de elfo, y gorro con pompón. Observando de reojo sus culos jóvenes me coloco bien la corbata y deslizo el dedo por el interior del cuello, pringándolo de sudor.

Es un día importante, que convendría no arruinar. Estoy bastante nervioso, por las implicaciones de lo que puede suceder, y cambio el peso del cuerpo de un pie a otro y me froto las manos y luego me repeino con la palma entera de la mano derecha. Llevo días sin beber y comiendo acelgas más bien insulsas, e incluso creo que he perdido peso. ¿Y si esto sale bien, como predecía el propio Santos, y vuelvo a la primera fila? ¿Y si desaparece mi vacío y reaparece mi talento? Tal vez si regresa mi talento ahuyentaré al Podrido. Me examino el cuerpo, y no noto sus pisadas. A lo mejor se marchó para siempre. Olvidó llevarse el vacío y el dolor estomacal, pero no pasa nada, no voy a echárselo en cara; ya se marchitará solo, el vacío, a su ritmo.

De repente, capto por una esquina ocular a un ente trotante que se acerca hacia mí. Es Santos de Verano. En chándal. Un chándal italiano bellísimo, funcional y discreto, bien cortado, tal vez hecho a medida, como la ropa de tenis eduardiana, un chándal azul marino que seguro cuesta más que algunos modelos de utilitario español. El tipo corre con gracia y velocidad, y se sitúa ante mi nariz en medio minuto, y cuando lo hace no cesa de trotar, levantando las piernas sobre el mismo punto de la acera de una forma que debería ser ridícula, pero que en él luce como un glorioso baile de superación personal.

—Cienfuegos, ¿dónde vas así? —y me señala con ambas manos—. ¿No te dije que hablaríamos haciendo footing? —pongo cara de facóquero, como si un par de manos fuertotas me estuvieran comprimiendo las mejillas—. ¿No? ¿No te lo dije? Vaya, qué cabeza la mía.

¿Todo lo que dice? Lo dice sin resollar demasiado, considerando que ha bajado galopando desde Pedralbes. Si tratase yo de hacer lo mismo estaría ahora en el suelo, vomitando el alma y con la lengua a ras de baldosa, reseca como una esterilla de puerta, un oso hormiguero en plena angina de pecho.

—Lo siento —digo, por decir algo.

—Nada, no es culpa tuya —pero no se disculpa. Los de su clase social nunca se disculpan, según parece, con los mierdas de la mía—. Venga, vamos.

Me quedo mirándole, perplejo.

—Pero no voy… —y me pellizco con los dedos ambas caderas del pantalón Planta 3, Ropa de Hombre, dándole una forma casi triangulada que recuerda al atuendo de las Waffen SS.

—Ya, es una pena —suelta, y empieza a trotar otra vez, alejándose de mi cuerpo—. ¡Pero tengo que correr una hora al día, Cienfuegos, si no, estoy jodido luego, en el polo! ¡Sígueme!

¿Polo? ¿Qué polo? ¡Eh, espere!

Nos ponemos a correr por la Diagonal en dirección a L’Illa y la plaza Francesc Macià. A los dos segundos estoy destrozado, por mi dieta hipocalórica y mis hábitos sedentarios, que las acelgas de Juana Bayo no han conseguido aún eliminar de mi constitución. Empiezo a respirar con dificultad, tratando de mantener su paso. La gente se vuelve cuando pasamos, no por él —que parece Hermes, jefe de los sueños, mensajero de los dioses— sino por mí, por supuesto. Desde fuera debo de parecer un caco harapiento y mantecoso dándose a la fuga. Si no fuese por mi acompañante, estoy seguro de que ya me habrían detenido.

—Según lo veo —me dice, y sus dos manos dibujan un marco, como una cámara por la que fuésemos a mirar, y no cesa de correr—. Tendríamos que empezar con una columna, y no una columna cualquiera. La columna de la página 3, la columna de opinión cotidiana más importante del periódico.

Sé de qué columna habla. Es lo que el Remember denominaba «El Oráculo de la Infamia». Una columna que obra maleficios: si el columnista se queja en ella una mañana de los rumanos que limpian parabrisas en la Gran Via, a la mañana siguiente ya no están allí. Han desaparecido por la noche, como secuestrados por trolls perversos de la Selva Negra.

—Es… Un… Honor —digo, encontrando gran dificultad a la hora de hablar, pues no accede a mi cuello el aire suficiente como para expeler palabras de más de dos sílabas. Luego me llevo las manos a los riñones, porque el flato está clavando allí lanzas ardientes. Mi ritmo va disminuyendo, paso a paso.

—Por supuesto, imagino la primera versando sobre un tema candente, un tema de interés general, escrito con tu habitual saña afilada y tu humor inmisericorde, lo veo como si…

No oigo lo que continúa diciendo, y Santos de Verano se aleja de mí, corriendo de forma endiablada, por el carril de peatones de la Diagonal. Tras recorrer diez metros se vuelve de repente y me sorprende aquí, a cuatro patas en el suelo y asfixiándome con severidad, y vuelve a trotar en mi dirección.

—¡Caramba, Cienfuegos! ¿Estás bien? —y se inclina y me presiona un omoplato con la firmeza de un adulto, la determinación de un cacique con responsabilidades que controla completamente de lo que acontece en su hacienda.

—EJHHHHHHHHH —le digo, tomando aire, una mano en la barriga y la otra en el asfalto. Varias bicicletas rápidas pasan a nuestro lado, haciendo sonar los timbres con gran indignación (RIIING RIIING RIIIING) porque ese señor gordo que parece estar muriéndose ha obstaculizado ligeramente el carril ciclista con una parte infinitesimal de su pie. A todos los ciclistas urbanos de Barcelona los imagino en Treblinka II, metiendo prisa a los peatones en la puerta de las cámaras de gas y tocando timbres de bicicleta cada vez que se vacía y llena el compartimento con una nueva remesa de judíos y comunistas, los ciclistasguardias gruñendo e increpando a todo el mundo, furiosos, malfollados, vegetarianos y muy, pero que muy, infelices.

Pero ahora no puedo pensar en ello (en un Treblinka II dirigido exclusivamente por ciclistas vegetarianos y célibes de Barcelona), porque carezco de la sangre que urge para regar los pliegues de mi corteza cerebral.

—¿Quieres que llame a una ambulancia? —pregunta, ahora sí dejando de hacer footing y sacando una maravilla de móvil cósmico que debe tener línea directa con los arcángeles. Empieza a desplazar su dedo índice sobre él, convencido de poder arreglarlo todo con una llamada; incluso cancelar mi muerte. Podría hacerlo, estoy seguro.

—No, por Dios —digo, y me semiincorporo, y me quedo de rodillas ante él, como un pastor del pesebre frente al niño Jesús, y trato de hablar sin asfixiarme—. Continúe, continúe.

—Trátame de tú, hombre, no seas pesado —me dice, mirando hacia donde estoy colocado en pose felatriz, y esconde su móvil en un bolsillo del chándal—. Decía que veo tu primera columna como una cosa golpeadora, cañera, que dé que hablar, me entiendes —no pregunta, afirma: Me entiendes—, y para que veas que te lo pongo fácil, incluso te voy a sugerir el tema: los energúmenos esos que han tomado la plaza Catalunya. Tú estuviste allí, por tu performance. Viste lo que están haciendo. Quiero una columna de indignación ciudadana contra esos muertos de hambre. Que se vea que estamos todos en contra de su violencia, y que no toleraremos que secuestren la voluntad popular.

—¿Secuestren?… Pero si son inofensivos. Sólo están ahí acampando, con el frío que hace, y no paran de caerles… —iba a continuar, pero veo su cara. Su cara es una lámpara de camping gas recién encendida, cuando la camisa se torna rojo flamígero.

—¿INOFENSIVOS? —grita, muy furioso—. ¡Lo que están haciendo es antidemocrático! La política hay que dejarla a los políticos, que para eso tuvimos una Transición modélica —se calma un poco, porque varios paseantes han vuelto la cabeza y nos observan; guardando las distancias, eso sí—. Existen cauces reglamentarios en nuestra democracia para efectuar cualquier reclamación que sea pertinente. ¡Pero estos hippies asquerosos se están saltando las reglas del juego! ¡No puede permitirse esa anarquía, es indignante! ¿Es eso democracia, gente cualquiera reuniéndose, discutiendo y tomando complejas decisiones económicas en la calle? ¿Democracia? ¿Qué tendrán que ver las asambleas populares y la voluntad de la gentuza con la democracia? ¡No me hagas reír! Alguien tiene que decirlo, y La Nación no se calla las verdades, aunque sean incómodas. Ésos son unos irresponsables, hombre, unos irresponsables. ¿Estás conmigo? ¿Me sigues, Cienfuegos? Quiero una columna severa pero humillante, que se ría de sus infantiles mundos utópicos —lo dice con asco, como si la palabra «utópico» hubiese vomitado esputos mucosos dentro de su garganta—. No te cortes. Quiero que te rías de las pancartas comunistas de esa acampada de boy-scouts. ¿Me sigues, Cienfuegos? ¿Sabes lo que te quiero decir?

Me suelta Juana Bayo. Estamos en la puerta de l’Univers, el colegio de Curtis, rodeados de otros padres, esperando el autocar que nos llevará a la Fundació Miró. Curtis me agarra la mano y le explica algo a un amigo de su clase, algo que tiene que ver con Gormittis del Fuego y un tal SonOrca, que según se ve es un mala persona de mucho cuidado. O un muchachote ejemplar, ahora no recuerdo (a veces desconecto cuando Curtis habla durante mucho rato seguido). Todo huele a gofres con chocolate, de la pastelería que hay en la esquina de arriba, y se me revuelve el estómago.

Algunos de los padres me miran muy fijamente, disimulando de forma carencial y luego chismorreando en pequeñas células de tres o cuatro cotillas. Son, sin duda, los que vieron mi foto en el periódico hace unos días, en plena pérdida de papeles y catástrofe motorizada. Son los mismos que en los cumpleaños de sus hijos —adonde me veo obligado no sólo a acudir, sino también a hacer amago de socializar— nunca compran bebidas de adultos para los padres, y creo (estoy convencido) que lo hacen exclusivamente con el fin de jorobarme a mí. Esperan que un día pierda los nervios, irrumpa corriendo y chillando en el Bonpreu, y regrese con un pack de seis latas de cerveza, y las engulla como un cerdo delante de todo el mundo, babeando y eructando, para poder decir de mí al fin que soy un borracho sin control y un chiflado hijo de perra. Esos hipócritas de esfínter prieto…

Por fortuna, parece ser que ninguno de ellos se fue de la lengua con el profesorado, o no estaría aún encargado de supervisar esta excursión.

—Bueno, eso —le contesto, y me froto el lugar donde estuvo la barba, de puro reflejo—. Que me han encargado eso, lo que te acabo de decir.

—Y has contestado que no, claro. Que se metan su encargo en el culo, esos mamporreros del poder.

Miro a un punto indeterminado de la acera, en silencio. Distingo en un chaflán del ojo los calentadores y las botas de escalar de Juana Bayo, su camiseta de Dr. Calypso. Me muerdo el labio inferior, una piel que tenía suelta, y la arranco, y me la trago. Llega el autocar, y aparca muy cerca de donde estamos. Lleva en el parabrisas el distintivo amarillo de Transporte Escolar donde se ve el monigote mochilero raptando a la niña pequeña.

—Es más complicado de lo que piensas —contesto, con voz espectral—. Han despedido a casi toda la plantilla, ya lo has visto. No quiero ser el siguiente; que estoy divorciado, joder. Claro, para ti es muy fácil todo, nadie depende de tu sueldo —olvido decirle que del mío tampoco, pues Eloísa cobraba seis veces más que yo, y mi aportación

pecuniaria doméstica era casi irrelevante—. ¿Tú sabes la repercusión que tiene esa columna? Podría ser mi gran oportunidad. La oportunidad de una vida, directamente. De ahí al premio de periodismo de La Nación va un solo paso.

—No me lo puedo creer —su cara es de decepción grande, como si de veras le hubiesen comunicado algo asqueroso, una derrota horripilante, Alesia, Versalles, una claudicación que inspirara la mayor vergüenza conocida por el hombre. Su cara es, literalmente, la de no poder creerse alguna cosa—. ¿No tienes ningún tipo de código moral, o qué?

Pienso un instante en el código moral de Remember, y en cómo me estoy pasando felizmente por la rabadilla al menos tres (¡tres!) de sus preceptos.

La maestra de Curtis, una chica simpática y algo bizca (bizquea de un solo ojo) que habla con los adultos como si aún fuesen niños, me viene a informar de que hay que ir embutiendo a los chavales en el vehículo, que se nos hace tarde. No lo dice así. Lo dice como si yo tuviese cuatro años, y me acabara de enseñar a aguantarme el pipí. Sólo falta que me realice la cuenta atrás amenazadora: «Cuento hasta tres, Cienfuegos. Uno…»

—Esto sí que no me lo esperaba de ti —me suelta Juana Bayo allí, en la acera, cuando agarro a Curtis de la cintura y lo paso, un cubo de agua en pleno incendio, a otra voluntaria de la AMPA. Curtis se ríe, porque le he agarrado sin querer por Zona de Cosquillas.

Me vienen ganas de espetarle a Juana Bayo aquello del decepcionado y el decepcionador y las expectativas por bajar, quién tiene la culpa de todo ese embrollo de confusiones etimológicas y semánticas, pero se me quitan las ganas, y encima me acuerdo del Podrido y el código del Remember, y me deprimo bastante por todo, de nuevo.

¿Sabes qué? Mejor no digo nada.

La maestra me mira y da un par de sonoras palmadas. Autoritarias y premurosas, no celebrativas o rumberas. Me apresuro a obedecer.

Cuando todos los niños están sentados en el autocar, los adultos tomamos nuestras posiciones al frente y al fondo de la cabina, y el vehículo arranca en dirección a la Fundació Miró. Miro a la acera y Juana Bayo sigue allí plantada, con cara de basset angustiado, pensando en lo vil y mezquino que soy, mirándome de una forma bastante incómoda, posiblemente diciéndose que al final la gente de la oficina tenía razón: soy una sanguijuela y un esquirol. Un gordo sociópata y rastrero. Tal vez Juana Bayo conservaba aún expectativas sobre mí, y acabo de defecar sobre ellas con total impasibilidad y desde gran altitud.

Bueno. Trato de pensar en Eloísa, que es lo importante, y en mi carrera profesional, que también lo es, y eliminar todo ese incordio de periferia sentimental. El autocar se pone en marcha por fin, levanto las cejas para Juana Bayo, ella sigue ahí como un perrito abandonado en un arcén, qué incomodidad de mirada, la evito, miro a la calzada, nos empezamos a desplazar por Torrent de l’Olla en dirección a la Diagonal.

Los niños empiezan a cantar, y yo a marearme. Siempre suelo hacerlo, en autocares. De niño siempre era el primero en vomitar. Los demás niños de la clase me llamaban Campeón Vomitón, como un cromo de la Pandilla Basura. La culpa la tienen ese olor a plástico y cuero de imitación, la calefacción siempre alta, el hedor a gasolina, el polvo seco pegado a la tapicería de skai, los frenazos bruscos, las curvas traicioneras, la música trepidante y a menudo inmunda.

—Sobre todo —me anuncia la maestra, la mano en el respaldo de mi asiento—, vigila si alguien se marea. Si ves a uno, le das una bolsa de éstas, ¿vale, papi?

Papi. Agarro la pila de bolsas de papel plastificado y trato de sonreír. Mientras voy cambiando a color sopa de pescado en brik, escucho el cántico infantil. La dinámica es simple. Se trata, según observo, de ir berreando de manera nominativa todo lo que los niños ven por la ventana.

—TÚNEL, TÚNEL, TÚNEL —cuando entramos en un túnel.

—SOL, SOL, SOL —cuando emergemos de él, y nos da la luz.

—BOSQUE, BOSQUE, BOSQUE —cuando pasamos al lado de un parque raquítico y deforestado.

Pero entonces, el autocar, que ya desciende por la calle Pau Claris, se detiene en un semáforo, y pegada a él hay una fila respetable de contenedores de basura de todos los colores, para todos los usos recicladores: amarillo, verde, marrón, azul. Y cuando los niños lo detectan, aún en pleno juego, su cántico adquiere una fuerza inusitada.

—BASURA, BASURA, BASURA —muy fuerte, lo cantan. Como si fuese lo que en realidad querían cantar, el estribillo, la parte importante de su tonada inventada.

Me vuelvo en el asiento, y miro hacia el resto del autocar. Cuarenta y cinco niños con la boca abierta, y gritando a todo pulmón, mirando hacia delante, como mirándome a mí.

—BASURA, BASURA, BASURA.

¿A veces, todo ese simbolismo? Puede resultar cargante.

M.F.M., lo llamaría Eloísa: Metáfora Faltona y Malintencionada.

Emeefeeme.

Vuelvo a sentarme. De repente, qué mareo. Abro una de las bolsas de vomitar, la enchufo en mi hocico, cierro los ojos, intento ir a mi Lugar Seguro, desesperado trato de materializar la bicicleta, la bicicleta, 1988, 1988, el viento suave y templado de la playa de El Prat, el manillar de la bicicleta perfectamente equilibrado pese a la ausencia de manos rectoras, las ruedas finas rodando por el asfalto del bulevar principal en equilibrio perfecto de funámbulo, nadie a mi alrededor, el mundo durmiendo y yo protegiéndoles, el guardián sobre ruedas, aquella canción gloriosa en el walkman, we’re living in violent times, oh I tell you, la brisa fresca y tonificante, trato de encajar mi cuerpo en el Lugar Seguro, reemplazar mi cuerpo por aquél, extirpar todo lo que se acumula aquí y volver a colocar la inocencia de aquel camping, la bicicleta, la bicicleta, 1988, 1988, we’re living in violent times, oh I tell you, pero es imposible, porque todo lo que se oye en el autocar es

BASURA, BASURA, BASURA.

BASURA, BASURA, BASURA.

—Palabra.

Eloísa me abre la puerta, después de escuchar mis voces filtrándose por entre las fibras de recia madera de nogal. Lleva tejanos negros estrechos, y una camiseta blanca de cuello anchísimo que le deja un hombro pálido al descubierto y le queda sensacional. Va despeinada, no tanto por la hora —son las doce y media de la mañana— sino por la disposición molecular de su cuero cabelludo. El peinado de enfurecido peluche albino explota en todas direcciones desde su cráneo. No me invita a pasar a la que hace unos pocos meses era mi casa, y cuya puerta yo abría con mi propia llave. La sensación de no poder acceder a la propia vivienda es extraña, de mundo al revés, casi onírica, como si estuviese teniendo una pesadilla y en cualquier momento tuviese que aparecer un hipogrifo, o mi madre con cabeza de búfalo, yo semidesnudo, algún viejo enemigo diciendo sinsentidos.

Eloísa no habla, y espera a que lo haga yo.

—Las buenas noticias son que la excursión ha ido de perlas —le digo, asintiendo con la barbilla, y veo cómo se contrae su frente—. No hay malas noticias, tranquila —levanto las manos en señal de rendición—. Una obra preciosa. Ensalada de nosecuantos. No: Macedonia de comosellame. Una hippy que cantaba todo el rato, sin zapatos, canciones sobre cucharas y tenedores, y otra sobre las letras del abecedario, que la S estaba gorda pero la I tenía una idea y la E quería abrazarlas, o algo así. Fenomenal. Una cosa tremenda. Curtis las ha cantado todas. Lo que no entiendo es por qué la hippy iba sin zapatos, no sé si era algún tipo de mensaje subliminal sobre confort podal, ¿sabes?

Eloísa me dice Perfecto, muchas gracias, y sigue sin dejarme pasar. Por encima de su hombro veo la sala de estar al fondo, y una pesadumbre nueva me zarandea los músculos. La pared principal (ahora caigo en lo que no encaja) está llena de vacíos de fotos recién descolgadas, la sombra fantasma que dejan los ex cuadros en la pintura plástica. Como mares lunares. La sala de estar parece ahora una capilla recién saqueada en tiempo de guerra.

Al otro lado de su oreja también veo la estantería Expedit, a lo lejos, y mis discos aún están en ella, y estoy a punto de buscarle un significado positivo al asunto cuando Eloísa se pone a hablar.

—Tendrías que empezar a encajar tus discos —vuelve un poco la cabeza hacia atrás, mirando hacia donde yo miraba—. Pesan un huevo, y eso sí que no lo puedo hacer yo. Además, me da miedo cargarme alguno. El raro ese de Las Duelistas. Y el otro de Nucléolo y los Ribosomas.

—Vacuola y Los Citoplasmas.

—Eso. Vacuola y los Destos.

Vuelven a dolerme las mandíbulas, y desencajo un poco la quijada, y algo hace crac en el interior de mi oreja derecha. Bajando la mirada, distingo una foto enmarcada en su mano. Ella percibe de nuevo hacia dónde estoy mirando.

—¿Quieres tú ésta? —dice, y me la ofrece—. Estaba metiéndolas en cajas ahora mismo.

Tomo la fotografía y la observo, aunque me la sé de memoria. Era mi favorita.

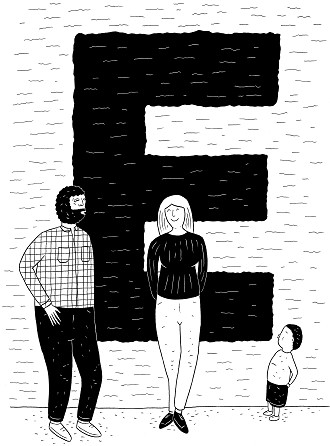

Estaba en el recibidor, y la veía cada día, al entrar y salir del piso, camino de mi normalidad. Es una imagen del viaje que repetimos a la costa vasca, cuando Curtis ya tenía dos años. En ella se nos ve a Curtis, a Eloísa y a mí delante de una pintada gigantesca que anunciaba EUSKAL PRESOAK EUSKAL HERRIRA, un letrero monstruoso sobre piedra musgosa en que cada letra medía dos metros casi, los autores tuvieron que estar un día entero con la brocha arriba y abajo para escribir aunque fuese una palabra (¿dónde estaría la policía?), y allí estamos yo y Curtis haciendo que besamos la E grande de la primera palabra, que ocupa toda la foto, y Curtis y yo, uno a cada lado, besando la E. Adorando la E para siempre. Y en medio, con aquella E magnífica enmarcándola, está Eloísa, riendo y feliz con los dos hombres de su vida.

Durante aquel viaje volví a bailar, bailaba con Eloísa todo el día, a veces agarrábamos a Curtis entre los dos y los tres bailábamos en el comedor de aquella casa rural cualquier canción que sonara en Radio Ochenta Serie Oro, Dire Straits o el «Crazy little thing called love» de Queen o «It’s raining again» de Supertramp, aunque me dieran tremendo asco, tan feliz era que ni reparaba en la suprema inmundicia musical de la FM española, y yo a Eloísa le repetía —ya en la habitación de matrimonio de la casa rural— mis tres viejos bailes, El Pollo Descabezado Shuffle y La Langosta a Go-Gó y El Robot Psicodélico, y Eloísa volvía a sufrir ataques y contraataques de risa y trataba de tapiarse la boca para no despertar a Curtis, en la habitación contigua, y yo allí, desnudo y haciendo el idiota al ritmo del «More than a feeling» de Boston, inmolándome en llamas de optimismo y felicidad, queriéndola tanto. Los dos primeros años de Curtis en el planeta fueron muy parecidos a los cuatro primeros años con Eloísa, cuando éramos novios.

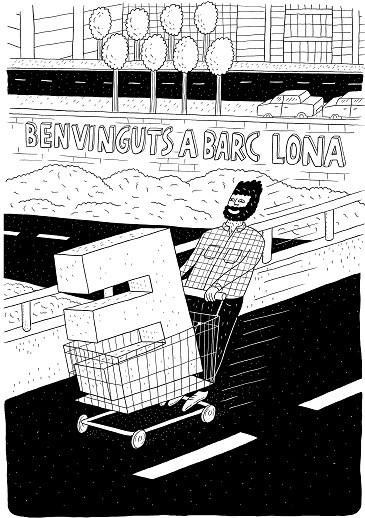

Y cada vez que regresábamos a Barcelona de algún fin de semana los tres, yo señalaba la E grande del cartel de BENVINGUTS A BARCELONA que cuelga de la gran muralla de entrada en Trinitat Vella. Y exclamaba: «¡E y E! ¡Otra vez! ¡Todo es E!» Y nuestro coche barato circulaba a velocidad regular cerca de aquellas E de dos metros, que eran sellos de dioses paganos encontrados en el remitente de losas de piedra, que eran ídolos de islas del Pacífico. Letras E gigantes, felicísimas de ser adoradas.

—Oh: también he encontrado otra cosa tuya —dice Eloísa, levantando un dedo, y desaparece hacia el interior del piso, y yo dejo de mirar la foto de la E, y escucho sus pasos mullidos y descalzos sobre el parquet, el crujido de sus rótulas al agacharse, el ruido de una caja de cartón que se abre, los pasos de nuevo que aumentan en progresión acercadora, y Eloísa otra vez ante mí—. Es bastante fuerte. Ni recordaba que existía.

Mi vieja americana Nudie blanca. Tiene bordados de rosas rojas y hojas verdes de marihuana, y me la regaló Eloísa en mi trigésimo sexto cumpleaños, porque era una réplica exacta de la que llevaba Gram Parsons de los Flying Burrito Brothers en la portada de un disco de 1969 que me gusta mucho, The gilded palace of sin, y detrás lleva una gran cruz cristiana colorada que ocupa toda la espalda. Cuando Eloísa me la regaló, hace años, cuando abrí la bolsa y la saqué agarrándola de los hombros y la coloqué fláccida delante de mis ojos, como si el hombre de dentro se hubiera licuado por el camino, no sabía si era la cosa más fea con que había topado en la vida o la más hermosa.

Ahora veo que era la más hermosa, y sin embargo casi nunca tuve el valor de ponérmela. Por la blancura refulgente, y esa cruz bermellón de templario country, y los bordados de cáñamo diseminados por todas partes.

Eloísa me la ofrece, agarrándola de los hombros también con los dedos en pinza, sujetando a un fantasma borracho.

—Creía que la habíamos tirado.

—Lo siento mucho —le digo, deshaciéndome de mi anorak y tomando la americana de vaquero galáctico, primero poniéndome una manga, luego la otra.

—No pasa nada —dice, y en un gesto reflejo me quita un cabello de la solapa, y luego da una palmada para arrancar una mota de polvo, y luego aparta la mano—. Estaba en el altillo, no molestaba. Pero ha salido cuando buscaba sitio para poner las cajas nuevas y…

—No, no —niego con la cabeza, subrayo mi doble No oral con otro No gestual, y me abrocho los botones de la chaqueta. Aún me entra, aunque aprieta un poco en la barriga. Los espacios entre ojales dibujan elipses verticales al abrirse, por la presión abdominal—. Quiero decir que lo siento todo, todo lo que hice, todo lo que ha pasado, las putadas que te hice, lo de saltar del barco.

—Ya lo sé, Cienfuegos.

—¿Y sabes qué? ¿Sabes por qué no entendía lo que ha pasado estos meses? Porque creía, aunque suene ridículo, aunque salga en las películas, que el niño había salvado nuestro matrimonio —le sonrío, torciendo la boca, con una mueca dañada, consciente de haberme transformado en la Meryl Streep de Kramer contra Kramer—. Te juro que me creí que el niño, y la forma en que de repente empecé a comportarme, cancelaba lo de antes, corregía el pasado —los dos ojos se me llenan de lágrimas, y los de Eloísa también empiezan a brillar, y sigo allí con la foto de la E en una mano y la americana puesta y el anorak en la otra—. Como si hubiese sido indultado —digo, los labios empezando a temblar, y mis palabras crean algo de eco en la escalera de la finca—. Indultado, no sé cómo decirlo.

—Yo también lo pensaba —susurra Eloísa, y con una mano sujeta la puerta—. Pero luego resultó que no. No pude olvidar lo que hiciste.

Y otra vez, en mi cabeza, el coro griego:

BASURA, BASURA, BASURA.

Pues sí. Me pongo a llorar fuerte, ajeno al estrépito que levanta mi llanto en la escalera, y dejo caer el anorak y me llevo una mano al ojo derecho y lo froto y se me arrugan las mejillas y lloro más, una verdadera escandalera, y Eloísa viene y me abraza, y yo le digo:

—Yo te quería tanto, Eloísa…

Es lo único que puedo decir durante un buen rato, y repito un par de veces la palabra Tanto, entre llantos.

—Y luego no sé qué me pasó —suspiro fuerte, luchando por dejar de hipar, y soplo fuerte también después de hinchar las mejillas, y aún estoy apoyado con el mentón sobre un hombro de Eloísa. Huele a Paris; la colonia, no la ciudad—. No es que no fuese yo, no es que me dé miedo admitir que era yo, pero a la vez no era yo, te lo juro. Era como estar dominado por una locura que no controlas, que te ha tomado, no sé, una cosa de Mister Hyde. Suena estúpido, pero era así. Parecido a una posesión.

Eloísa se separa de mí delicadamente, y parece que va a acariciarme un antebrazo, pero cambia de idea en pleno vuelo y regresa a la base, su mano.

—Yo también creía que nos podríamos reenamorar —me dice, y se seca las mejillas—. Pero al final vi que el daño estaba hecho, y que no me podía sacar la tristeza de encima, ni siquiera después de Curtis, y sobre todo me di cuenta de que no confiaba en ti. Que no había podido reaprender a confiar en ti, por muy buen padre que fueses, y tenía la sensación, tengo la sensación —se corrige— precisamente de que siempre abandonarás el barco cuando haya problemas. Es tu forma de ser.

—Pero yo no volveré a hacerlo. Cuidaré de ti siempre —suelto, y vuelve a rompérseme la voz—. Te juro que cuidaré de vosotros dos siempre, siempre. No abandonaré el barco —añado, como si fuese un marinero asustado acatando una orden del Capitán de Navío.

—Ahora ya no puede ser, Cienfuegos —dice, ya sin llorar—. Eso que teníamos, ya se jodió. Ojalá no hubiese pasado, de verdad.

—Pero ¿no puedo tener una última oportunidad? —contengo las lágrimas, una mano aún ocupada sosteniendo la fotografía, no puedo gesticular bien—. Sería la última. La última oportunidad.

—Para que todo se arreglara, tendrías que hacer cosas que nadie ha hecho nunca, Cienfuegos —dice, y sin querer pienso en la frase aquella de Asunción, «Te haré cosas que nadie te ha hecho nunca», y siento un escalofrío terrible y unas náuseas repugnantes atascadas en el gaznate—. Cambiar todo el pasado. Y eso es imposible. Hay demasiada mierda. Lo único que quiero es volver a empezar —casi finaliza, dejando el título de película tostón española en el aire.

Y luego va cerrando la puerta con lentitud, pero sin interrumpir el proceso, así que voy viendo muy lentamente cómo van desapareciendo partes de su cuerpo y rasgos faciales y fragmentos de mi ex piso, allí, detrás de la puerta de roble, hasta que al final se oye un «Adiós, Cienfuegos» apagado que se cuela por la hendidura de un centímetro que ya sólo queda, y entonces hay un clac definitivo y la puerta está cerrada y yo me quedo allí, solo, en medio de la escalera, recojo el anorak, las manos ocupadas y mirando al vacío en el umbral de mi viejo piso, sin hacer amago de irme nunca de allí, pretendiendo quedarme siempre como estoy, en un perfecto contínuum kafkiano, un eterno lazo de Moebius. ¿Quién dijo aquello de que es mejor un No a tiempo que un Tal vez incierto? Qué bobada. Siempre mejor el Tal vez. Siempre mejor la incertidumbre y el limbo que lo funesto que viene por detrás.

Cuántos hombres antes que yo habrán estado hechos unos zorros en un bar. Muchos, sin duda, aunque no con esta sensacional chaqueta de vaquero cosmonauta.

Saliendo del piso de Eloísa anduve durante media hora, sin rumbo conocido. Subí Via Laietana, crucé Urquinaona, vadeé la Gran Via, pegaba mucha solana, continué subiendo por la calle Girona, sin un motivo particular, hasta que pasé por delante de un bar antiguo, el Cafè Central, y decidí meterme en él. Los escasos parroquianos que ocupaban el establecimiento, todos en sus mesas de mármol, levantaron fugazmente la cabeza para observar mi americana centelleante, tratando de digerir cada detalle cegador en ese segundo fugaz de intercambio de miradas sin llegar a ser maleducados, y luego volvieron a sus tareas: la prensa del día, el vermú, el dominó, la conversación que estaban manteniendo. La vida pública seguía igual, pese a mi desastre íntimo.

Es curioso: uno estaría tentado a pensar que cuando acontece una catástrofe privada, el mundo tendría que actuar conforme a ella, reaccionar de algún modo, admitir que está sucediendo. Y, así, empezar alguna interrupción de lo cotidiano: una huelga general, o un eclipse solar, o un chaparrón bestial. Pero nada. Mi mundo se precipita al vacío, y el mundo ajeno ni se inmuta. Ni pestañea.

Me siento en la mesa más cercana al ventanal y procedo a emborracharme otra vez. No se me ocurre qué otra cosa hacer; limbos kafkianos como el que me aloja no rebosan de opciones de entretenimiento. Cuando el camarero se acerca a mi rincón enmudece unos segundos, no sólo por la chaqueta, que no me he quitado, sino porque he colocado la foto de la E sobre la mesa, como si estuviese en mi propio despacho. El efecto de la fotografía enmarcada sobre una mesa de bar resulta incongruente, como una perspectiva imposible en una pintura de Escher, pero el camarero toma mi comanda y se marcha sin preguntar.

Entonces, bebo. Bebo sin descanso durante un par de horas, y voy admirando la fotografía de cuando en cuando, convirtiéndome trago a trago en un lugar común, un cliché humano, una imagen iconográfica de la cultura occidental: el borracho llorón. El hombre que solloza en bares por lo que ha perdido, ahora se da cuenta, y el conocimiento cae sobre él de repente como un fardo insoportable, y lo que es peor: no tiene a nadie en este mundo a quien contarle sus penas.

Pienso en la E, en cómo todo parecía ir bien, trato de imaginar cuándo exactamente Eloísa tomó la decisión de que, por el contrario, nada iba bien, y cada vez que pienso en cómo me imaginé limpio, perdonado por mi crisis, cada una de esas veces me echo a llorar en silencio, con discreción, allí en el bar, cubriéndome el rostro como el que está pensando en algo profundísimo.

Mientras lloro con la boca cerrada, sin hacer despliegue de significantes externos, me pongo a recordar aquel verano del 2008 en la costa vasca, analizo la fotografía, cada símbolo, cada detalle. Curtis y yo, uno a cada lado de aquella talluda E de EUSKAL PRESOAK, simulando darle un besote, como si fuese la E de Eloísa, como la E de BarcElona, y Eloísa allí en medio de ambos, riéndose, y parecía tan feliz, enmarcada en esa E. A Eloísa le encantaba esa foto, siempre lo decía, lo simbólico de esa E, esa E como un monumento a nuestro gran amor, y a mí…

Un momento.

Un momento.

Que no se mueva nadie.

Un momento.

En efecto. Acaba de alcanzarme un relámpago Eureka. Una manzana golden acaba de impactar y rebotar con gran fuerza gravitatoria en la parte superior de mi cráneo. Metafóricamente.

Sí, acabo de pensar en algo.

La sorpresa es la siguiente: es una idea buena. Parece buena, desde aquí, pese a la borrachera atroz que (ahora lo percibo) tambalea mis cimientos como un huracán de los trópicos. ¿Es una buena idea? Quizás no. No, sí. Lo es. Casi seguro que lo es. Definitivamente, debe serlo. De repente me encanta esa idea, que lo arreglará todo, y casi sonrío, allí en el bar, la foto ya en las manos y murmurando para mí como un demente, olvidando al resto de parroquianos. Con «todo», lo que quiero decir es «Eloísa», claro. Mi matrimonio feliz, bailador y cuidador de Curtis. Esa idea será la solución (iba a decir la Solución Final) que solucionará, perdón por la redundancia, sólo faltaría no redundar con la cogorza gigante que agarré, tras las seis cervezas de mediodía sin darme casi cuenta, la solución que solucionará la solución de Eloísa, menuda curda llevas, Cienfuegos, pájaro.

Y todo lo demás se pondrá en su sitio, como un puzle perfecto de pocas piezas, tras poner en práctica esa idea. Podría ser.

«Todo se pondrá en su sitio», recuerdo de repente, era una frase que Eloísa pronunciaba con constancia. El rosario que rezaba, cuenta a cuenta, para avivar las tímidas y decrecientes llamas de su autoconvencimiento, después de haber visto al Podrido y a mí con él dentro, en plena crisis, en pleno crac espiritual. Por desgracia, nada se puso «en su sitio». Las cosas están más descoyuntadas y fuera de sitio que nunca. Pero todo eso es irrelevante ya, porque mi gran idea va a repararlas. Prevendrá el futuro y corregirá el pasado. Y si no puede corregirlo, pintará a brochazos sobre las cosas malas, como el que busca cubrir un grafiti supremacista. Me conformo con eso.

Vuelvo a pensar en la frase de Eloísa: «Para que todo se arreglara, tendrías que hacer cosas que nadie ha hecho nunca, Cienfuegos.»

Cosas que nadie ha hecho nunca, ¿no?

Sí, mi idea funcionará. Creo. Estoy casi seguro, vamos. Me levanto, deposito la foto de la E temporalmente en la barra, pago, el camarero observa la instantánea pero sigue sin decir palabra, me devuelve el cambio, se me caen dos o tres monedas al suelo, tardo diez minutos en recoger una de veinte céntimos que parecía fijada con Loctite a las baldosas, la recupero y la meto en el bolsillo del pantalón, doy un ligero traspié, tomo la fotografía de la barra y rebusco de nuevo en el bolsillo del anorak y saco el móvil y lo conecto por primera vez en una semana y pico, suena una música electrónica y se materializa en la pantalla la leyenda «46 llamadas perdidas» y otra que anuncia que también almaceno un número similar, aunque menor, de mensajes recibidos, luego lo borraré todo, ahora sólo una cosa es importante:

a) seguir emborrachándome en cualquier otro lugar, a la vez que

b) pongo en práctica esa idea maravillosa antes de que pierda su impulso inicial.

—Defensa —le digo al aparato, dando voces en mitad de la calle—. Os necesito. Bueno, al Zumos también. He tenido una superidea. ¿Que quién cojones soy? ¿Quién voy a ser? ¡Cienfuegos! He dicho Cienfuegos. Sí, ése. Siento haberme marchado de aquella manera. ¿Cómo? —suspiro, y luego me ruborizo—. No, no soy de La Rabia. Me sabe mal. Hostia, gracias. En serio que tenía unos remordimien… ¿La idea? Es un pedazo de idea buena. Sí, para el tema Eloísa. Te lo digo en serio, que es buena. ¿Cómo? Pues claro que le echaré coraje esta vez. Te estoy llamando, ¿no? ¿No te estoy llamando?

Lo primero que veo al regresar a la plaza Joanic es un pie que sale de la caseta de la ONCE, la puerta entrecerrada, como si el dueño hubiese olvidado que estaba allí, y eso me hace pensar en una novela de Marlowe. El pie va envuelto en un zapato amarillo, y por el resquicio que deja la puerta se cuela un humo denso que se disuelve en el aire reseco de noviembre. Las lluvias dieron paso a esto: relámpagos en el oxígeno, otra vez, sequía en tensión.

Me acerco al cubículo. Hago toc-toc en la ventanilla y aprieto la nariz estilo cerdo contra el cristal, Defensa pega un alarido y se arrea en la cabeza con la mesa, estaba agachado allí dentro, y sin querer estaba yo presionando la puerta de la caseta con la barriga, así que el pie se le queda encallado por un momento, y el zapato amarillo cae a la ace-

ra. Lo recojo y, tras abrir la puerta, meto la cabeza dentro. La atmósfera es irrespirable.

—Anda, entra —dice Defensa, y me sostiene la puerta, y agarra un canuto de la boca de Riesgo y me lo ofrece. Lo tomo mientras me apretujo en el cubo empapelado de cupones de iguales, y levanto las cejas para saludar al Zumos, que está espachurrado entre una de las ventanas laterales y una colosal teta de Riesgo. No parece posible que quepamos todos aquí dentro y, sin embargo, cabemos. El cigarrillo está lleno de babas, pero no me importa. Aspiro, toso, me mareo, se me cierra un solo párpado: lo típico. Cuando termino, pregunto qué hacen todos allí dentro y le devuelvo el zapato a Defensa, y aparto con ambas manos la otra teta de Riesgo de mi mejilla.

—Han cerrado la Vulcano, esos hijos de puta —dice el Zumos a mi lado, sin mirarme, la vista puesta en la calle, entre los boletos, así que sólo es su arbusto rizado y palabras que surgen de él, y parece que hable alguien acuclillado en mitad de una zarza. Entonces sí se vuelve, y me mira—. Llegaron esta madrugada y pusieron los precintos y cambiaron la cerradura, a escondidas, como gángsters. Cuando llegué, no había nadie, sólo el mensaje pegado con celo a la puerta y la cinta de la Guardia Urbana. También han desahuciado a estos dos —señala a Defensa y Riesgo, pero casi no puede señalarlos, porque tiene el brazo comprimido contra mi nalga izquierda.

—Nos lo tenemos merecido —dice Defensa, pisando fuerte el suelo de la caseta para encajarse el zapato, y dándome entre tanto un leve toque con la rodilla en los testículos, sin querer—. A ésos no se les puede ir con educación, hombre. Son perros, tíos, no atienden a razones. Hay que tratarlos como a una banda callejera más, a los polis: a cazos, hombre, a puñetazos y batazos, hasta que se replieguen —se ríe y pone cara de haberse acordado de algo—. Tú —señala a Riesgo, pero casi sin poder señalar, así que el dedo apretujado contra su nariz parece más bien luchar para que guardemos silencio—. ¿Como aquella vez en el monte que le metiste el puñetazo a una vaca y casi la matas? —y se parte de risa—. Joder, una vaca es mucho más noble y necesaria que un policía, no me jodas, no sé cómo os vais con esos reparos, antes beso a una vaca que a un poli, ¡JA, JA!

Defensa se echa un mechón mantecoso detrás de la oreja y continúa, ya sin reír. Desearía que terminara rápido su discurso antipolicial, porque me estoy asfixiando a una velocidad asombrosa.

—Puedes abrir la puerta, ¿por favor? —le digo al ombligo gigante de Riesgo. Un eco repite mis palabras allí dentro, en su barriga. Go. Go. Go. Vor. Vor. Vor.

—También nos han echado de la asamblea de La Rabia —dice Defensa, y tuerce la boca hasta que queda convertida en un gajo espachurrado de mandarina, y luego señala con el pulgar a Riesgo, pero el pulgar no goza de suficiente espacio vital para expresarse, así que termina incrustado en una fosa nasal del propio Defensa—. Por lo de éste. «Alteraba nuestro compromiso con la no-violencia y contribuía a demonizar el movimiento entre la población», dijeron. Nos lo esperábamos. Mejor así. Yo digo que si mañana hay desalojo, hay que ir allí armados, a darles para el pelo y romperlo todo. Está bien, romperlo todo. Eh, ¿os acordáis de esa canción?

—Romperlo todo, romperlo todo está bien —canta el Zumos, dando palmadas al ritmo en la mesita adosada, agitando su matorral, sin poder manifestar más que una limitada convulsión entre apretones.

—Esto no podía seguir así, no era natural —se vuelve otra vez Defensa, y gesticula y se le tuercen las gafas de sol contra el hombro del Zumos, pero no corrige el desvío, y se le quedan así, de lado, como de alguien que se acabara de meter un buen morrazo contra una farola—. ¿Dónde se ha visto una revolución sin perros decapitados ni bancos en llamas, sin tomar el Parlamento ni ahorcar empresarios? ¡Si levantara la cabeza Saint-Simon!

—¿Don Simón? —pregunta el Zumos, que tampoco parece estar muy centrado.

—No sé yo si estoy de acuerdo con esto de la violen… —digo.

—Bueno, al lío. A ver esa puta idea, Cienfuegos. Desembucha —me interrumpe—. Te dije que si decidías echarle pelotas, aquí estaríamos. Pues aquí estamos. ¿De qué se trata? Suéltalo, venga.

Es curioso: nunca había estado aquí, con la de veces que pasamos en coche Eloísa, Curtis y yo por delante de la muralla de cemento armado. De hecho, dudo que nadie haya estado aquí antes. ¿Para qué querría alguien estar aquí, en este triste arcén, debajo de estas letras?

Son ya las dos de la madrugada, y por Eloísa estamos en Trinitat Vella. Y el ciclón que acelera por la autopista A7 parece haberse ido creciendo, envalentonado con cada kilómetro de Montseny y La Roca para llegar aquí, a la entrada norte de la ciudad, como una colosal amenaza. Y el vendaval irrumpe en la Meridiana con voz humana de gemido dolorido, con la angustia de un último estertor. Un gimoteo de brontosaurio malherido, mordisqueado en un flanco por algún carnívoro menor, aullando al lado de los grandes pantanos.

Me estrujo la bufanda del Europa en el cuello, y me separo un momento la tela de la boca, arreo dos o tres pisotones desentumecedores al asfalto, me subo el cuello de la americana cowboy-cosmonáutica y berreo, hacia el cielo:

—¿Falta mucho?

Zumos me berrea desde allá arriba:

—¡Nada! ¡Ya casi está!

Y Defensa, a mi lado, niega con la cabeza y murmura:

—Esta idiotez pasará a la historia por ser la más grande por la que me han arrestado. Me han arrestado por algunas idioteces, pero ésta es la mayor. No sé cómo nos hemos dejado convencer, Riesgo.

Y aspira con renovado ímpetu de una cachimba portátil que han ensamblado con cachivaches encontrados, como una obra de arte povera, viniendo hacia aquí.

—No es una gilipollez —digo yo, frotándome las manos y volviendo la cabeza hacia él—. Es un plan maravilloso. ¿No hace que os sintáis mejor, saber que estáis ayudando a un hombre perdido? Pásame el aturdidor, haz el favor.

—Es un plan idiota, tío —dice Defensa, mientras la cachimba cae en mis manos, y me mira y de repente sonríe con algo parecido al cariño—. ¡Pero me encanta! ¡Al fin hacemos algo que vale la pena! ¡Aunque sea una imprudencia suicida! ¡Eres grande, Cienfuegos!

Lo dice mientras va retrocediendo para tomar impulso y tratar de subir corriendo por la muralla, que tiene una leve inclinación obtusa en dirección opuesta a la carretera, como una ladera. Cada vez que lo intenta, da dos o tres pasos inconexos y chocantes sobre la pared, y entonces la gravedad, impertérrita ante su dedicación voluntariosa, le devuelve de un culazo a la gravilla semiasfaltada sobre la que estamos.

Allá va de nuevo: Defensa se pone a correr, meneando la cabeza, parece El Pollo Descabezado Shuffle sin música, estilo libre, y alcanza a incrustar sus piesotes amarillos en la pared un par de veces en ascenso hasta caer como un fardo al suelo, de nuevo.

Todos vamos embriagados, y también fumados. Si no, ¿cómo se explica que esté pasando esto?

Me siento ciclotímico, como si me hubiese cambiado el humor por alguna razón malsana, por algún trastorno afectivo clasificado médicamente. Ya no tengo ganas de llorar; de momento se me pasaron, no sé si eso es normal. Me acuerdo de repente de todas las fases de la aceptación que listaba cierta psicóloga mercenaria en un artículo para el suplemento dominical de La Nación. Se titulaba «Etapas de duelo y formas de superar la ruptura»:

¿Estaré en la fase «Negación», o en la fase «Pena y depresión»? Está claro que he invertido el orden de muchas de ellas, porque me llegó «Culpa» antes que «Negación».

Bueno, no pensemos en eso. Todo irá bien. Ahora estoy reconstruyendo. La única frase que recuerdo del artículo es, de hecho, ésta: «Es importante permitirse vivir la experiencia de la tristeza sin acudir a atajos como la actividad frenética, drogas y alcohol o promiscuidad sexual» (ja, ja).

Tomo el humo del canuto en los pulmones y lo retengo y sonrío y lo expulso y sólo entonces vuelvo a mirar hacia arriba, a la pendiente del muro de cemento, y leo:

Sólo que eso no es lo que leo, en realidad.

Porque se oye un croc, luego un crac, luego un bzzzzzzz de taladro, luego caen varios cascotes, que ruedan hasta donde están nuestros pies, como ofrendas irregulares e insospechadas, como regalos raros en un árbol de Navidad. Y empiezan a girar un par de poleas que el Zumos había colocado desde la reunión donde se aseguran varias sogas, y el tema empieza a descender cuidadosamente, como un andamio móvil de limpiacristales, y de repente el letrero de allá arriba deja de decir lo que decía, porque de pronto anuncia esto:

Bienvenidos a mi plan maravilloso. Éste es el tema, el mejor regalo que jamás te han hecho. O sea, no personalmente a ti: esto no va sobre ti, usted, seas quien seas, vosotros, Cualquiera Cuálquiersons del mundo. Va de Eloísa, y de cómo convencerla para que vuelva a mi lado. Va de simular que todo lo que me dijo en la puerta de mi ex casa (y a lo largo de los tres meses anteriores) era mentira. Un autoengaño suyo. Va de provocar algo para que todo se arregle, hacer «cosas que nadie ha hecho nunca», como dijo ella misma. Va de echarle pelotas, con perdón.

Y, de repente, el tema está a mi lado:

¿Cosas que nadie ha hecho nunca? Aquí están, mujer: dos metros de E forjada en acero liviano, el mejor regalo que te han hecho en tu vida, la más desesperada prueba de amor, no me digas. Una prenda medieval. Una promesa de descierre de cinturón de castidad, que sólo entrará en vigor tras diez años vertiendo sangre del turco al lado de Jerusalén, allá en los Cuernos de Hattin, descabezando absorto moros malhumorados, no sé ni qué estoy diciendo, menuda melopea, madre.

Sólo imagina. Pongámonos en el lugar de ella. Visualicémoslo al revés: Eloísa se asoma esta noche a la ventana, a las tres de la madrugada, y allí debajo está varado su semigordo ex marido, el hombre que destrozó su vida y la humilló en la cama, el de la crisis prematura y sietemesina, el tipo que magulló su embarazo y acuchilló su alma y bondad, el Podrido que salta del barco cuando hay problemas, la rata, el basura.

L.O.S.: Lo Opuesto de Santo. Lo opuesto de indultado. ¿Condenado?

Pero todo lo que hizo aquel hombre mezquino y egoísta y, sí, condenado, ha dejado de ser relevante, porque se ha plantado debajo de su balcón transformado en tuno turuleta, arrastrando una letra de dos metros que es la inicial de ella: E.

Como prueba de amor. Como algo que nadie ha hecho nunca.

Y, al ver esa letra, lo que ella ve en realidad es su amor, que es más grande que Júpiter, que es un amor capaz de todo, el amor de alguien que pondría en práctica cualquier majadería para recuperarla. Un amor neurótico y ciclotímico, pero encomiable, al fin y al cabo. Romántico, en el sentido más etimológico y teutón de la palabra.

Y aunque quizás Eloísa titubee durante un instante, esta madrugada, aunque su cerebro trate de guiar el timón de su respuesta hacia su determinación original, que era «volver a empezar» sin mí, quizás haya freno y marcha atrás en su corazón. Pues quienquiera que realice algo así, ¿no debería estar salvado? ¿No ha sufrido suficiente ya para siemprejamás? ¿No podemos permitirle ser santo? Éste es el mejor regalo posible, ésta es la más grande promesa de amor, éste es el último ticket para su salvación personal. Quiero canjear esto por mi indulto. ¿Es eso posible? ¿Es el cambio de moneda provechoso para mi bolsillo?

Y ahora hay que arrastrarlo hasta el Born.

Mierda.

En eso no había caído, lo admito. Tenemos una fisura en el plan.

¡No pasa nada, Cienfuegos, ya está solucionado! Zumos y Riesgo tomaron prestado un carro de Mercadona que había cerca de la muralla, y atamos con cinta aislante y un par de cuerdas de escalar la E encima, tuvimos que levantarla a la de tres antes (Una, dos y… ¡Mi lumbago, por Dios!) y quedó sobre ruedas. E sobre ruedas.

Y allá voy.

Éste es mi calvario, que tengo que recorrer solo. Mi ascenso dificultoso al Gólgota. Parece pan comido, con las ruedas y eso, pero esta ciudad está llena de pendientes. Bajando, puedes matarte. Subiendo, puedes atascarte.

Balanceo mi mano con agitación, y me despido de Defensa Interior y Zumos, que mueven la cabeza y continúan inhalando de la cachimba, con sus caras de alucinados que emergen del vórtice del caos. Gente buena a punto de enfadarse de veras. En Valencia se acaba la paciencia, y aquí también.

Y me pongo en marcha.

¡Venga, Cienfuegos!

¡Aúpa, Cienfuegos!

Lo que se ve desde fuera, lo que observa el barcelonés anónimo, si estaba fumando un pitillo insomne en un balcón, es un hombre patético y extravagante, vestido de El Jinete Eléctrico pero sin parecerse una pizca al Robert Redford de la película, transportando una E al modo hombre sin casa, carro a cuestas, y sujetándola de vez en cuando como quien acaricia de pie un arpa gigante. Un cuarentón de cara triste y raya al lado ondulada, que abraza a ratos el palo vertical y, con un pie en el soporte inferior del carro, se da impulso con el otro pie, un chiquillo magullado en su patinete estrambótico. Los Autos Locos, con una E inmensa de acero colado y un lunático sudando, jurando, recorriendo su calvario, paso a paso hacia su perdón. Como el náufrago del abecedario de aquellos tebeos franceses, aquel náufrago de la A, A de Atlántico, pero yo soy el náufrago de la E, el arpista de la E, todo es E.

Y hay momentos en que me detengo, y creo que no voy a poder. Dios mío, cómo pesa esto. Bueno, ya llegué a la calle Aragó. Esto está hecho. Si me topo con la policía el descalabro será de padre y muy señor mío, pero si da la casualidad de que no: coser y cantar, Cienfuegos. Lo cierto es que no me he cruzado con un solo miembro de las fuerzas del orden, es extraño.

Eloísa, allá voy. Porque he vuelto. Mira cómo he vuelto y qué te traigo aquí, sólo para tus ojos melosos y apaciguados, para los ojos que vieron mis traiciones y fracasos y cracs sentimentales, mira qué remedio te entrego, Eloísa de mis entretelas.

Sigo empujando.

Y mientras empujo, berreo:

Eloísa se llama mi amor,

Eloísa Rodríguez Garcés,

una chica chica chica BUM

del calibre ciento ochenta y tres.

Y luego continúo con aquella canción que tanto me gustaba:

Si hay hombres que han consagrado toda su vida

a hacer cometas y verlas volar,

contéstame, ¿para qué sirve una hormiga?

y luego dime si es santo el caimán.

Bueno. El caimán no es santo, pero lo está intentando. Démosle una oportunidad, una última oportunidad, al viejo caimán.

Estoy tardando una eternidad, leches. Lo siguiente sí va a requerir algo más de tacto. Qué sofoco, y eso que estamos en diciembre. Bueno, al menos perderé unos kilos. Llegaré, encima (¡éste es el mejor plan jamás pensado, digan lo que digan todos!), más flaco. ¡Viva!

Ahí estoy, en la esquina en que Pau Claris se trasviste, se inclina hacia abajo y exige que desde entonces todos lo llamen Via Laietana. El desnivel que repentinamente dibuja el sendero no es nada apetecible. Al final del trayecto está el mar, pero yo debería, para ir bien, detenerme algo antes.

Miro a mi alrededor, quizás suplicando que alguien me agarre del brazo y me diga: «Pero ¿dónde va usted, insensato?» Pero nadie me detiene. Dios quiere que haga esto. Ha dejado de ignorarme y se está fijando exclusivamente en mi grandioso calvario sobre ruedas. Los nervios vuelven a estrujarme el píloro, y me llevo una mano a la barriga.

—Vaya cacho E —me dice alguien de repente, y de fondo suena un pep-pep-pep-pep, de motor de dos tiempos con el embrague pellizcado.

Levanto la vista y le veo.

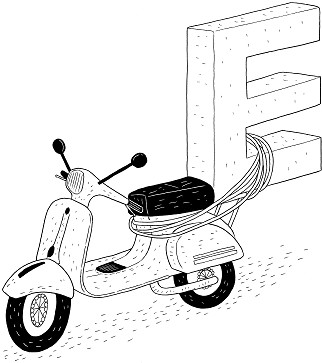

No, es un borracho. Un borracho (y loco también) con ojos verdes de iguana de las Galápagos, envuelto en una trenca gris cemento, cabello erizado, negro calafateado como un terrado cubierto de brea, igual que el de Juana Bayo (pienso por un segundo fugaz en ella, y en la decepción con la que la dejé, por la mañana), y mirada con doble fondo de marine atrapado en My Lai. Alguien a quien el mundo dejó atrás, con el recosido de recientes operaciones psiquiátricas del tipo drástico en sus pupilas, pero que decidió crear su segunda república y mandar en ella. Subido a una Vespa primavera amarillo canario. El rey de su manicomio. Un rey depuesto, chalado, pero que aún manda en el teatro polvoriento de su mente.

Es un decir. No manda en absoluto, porque lleva una cogorza notable y el cuello se le dobla y hunde a ratos y parece uno de esos mocos verdes de broma que iban en botes de plástico. Blandiblub. Por si fuese poco, va sin casco, como yo mismo hace unos días, ignorando las más elementales normas de seguridad vial.

—Yo también tengo una Vespa —le digo, apoyando un hombro en la E. Así, tan campante. Como si no pasara nada. Y la E se desplaza unos centímetros, por el efecto de mi peso en las ruedas del carro.

—¿Sí? Ésta me la regaló una gente que conocí. Ahora están muertos. No literalmente. Da igual. ¿Y tu E? —dice, y apaga la moto, aunque sigue sentado en ella, pulsando un botoncito del manillar, y señala la E—. Joder, vaya pedazo E.

—Es la E de Barclona.

—¿De Pamplona?

—No, Barclona. Ya no va con E, porque la hemos extirpado del cartel aquel que hay en la entrada de Trinitat Vella.

El visitante se carcajea, echando la cabeza hacia atrás como si bebiese cava a morro en una Navidad barata y errabunda. Se distingue un sotobosque verduzco en su dentadura, musgo de higiene raquítica entre los incisivos, y las patas de gallo se apretujan en el perímetro extraocular. Es el tipo de cara castigada que marca cuarenta, aunque en realidad sean treinta años de nada. Y a su vez es el tipo de alma que tiene ya ciento tres, alma centenaria y fatigada por el trayecto, por la odisea, como Jeremiah Johnson, y busca descansar de una vez de este valle de apostasías, decepciones, putrefacciones y demonios.

—Muy bueno. Ya decía yo que me sonaba de algo —dice al fin, y asiente con la cabeza como asienten los borrachos, los ojos cerrados, como un rezo judío al lado del muro grande del templo. Y luego da un par de palmadas secas al manillar, como si fuese una barra de pub, y pregunta: «¿E de qué?»

—No, de Qué no —respondo—. De Eloísa. E de Eloísa, ¿eh?

—¿E?

—No: Eh con hache, sorda —y los dos soltamos una risita, ahora, doblados, como niños bobos con sobredosis de dulces, de lo bebidos que andamos por estos mundos de Dios.

—Yo también tuve una E, hace tiempo. Mi amor fue una E. ¿Era tu E tu amor? —y se tambalean, él y moto, al decirlo, porque ha usado una de las manos sostenedoras para señalarme.

—Sí, lo era. Y con esto —y hago pat-pat al costado de la E, que se mueve un par de centímetros más— volverá a serlo. Espero.

—¿Adónde vas? —pregunta—. Espero que no pensaras lanzarte por Via Laietana. Te matarías, y te lo dice uno que ha estado a punto de morir varias veces. Pero aquí, infalible: te matas.

—Eso es lo que iba a hacer, exactamente, peregrino —digo.

—¿Peregrino?

—Lo dicen en Jeremiah Johnson. La he visto mil veces. Siempre había querido decírselo a alguien, qué quieres.

—Cojonudo.

Los dos nos quedamos un momento mirando la pendiente de Via Laietana, los morros en relieve y las cejas hechas una, brazos cruzados en las pecheras, como dos empleados de mudanzas replanteándose cómo va a entrar el piano de cola por la portezuela de servicio.

—Te diré una cosa, tío de la E —dice al fin—. Tengo un pulpo.

—¿También vas de peyote? —respondo, recordando el surtido botiquín de Defensa Interior—. Un tío que conozco, el Remember, tenía un calamar. O sea —rectifico, extendiendo mi mano hacia arriba en forma de boca de saxofón, y agito los dedos, como acariciando una barbilla invisible—. Su mano se convirtió en un calamar, un día que había tomado hongos para un concierto de Spacemen 3.

Voy un poco fumado aún, sin duda.

—¿Calamar? ¿Hongos? ¿Remember? ¿Concierto? ¿De qué hablas, majara de la E? —y desmonta de la Vespa, y coloca el caballete acompañándolo con un pie, y levanta el sillín como si fuese una tapa de ataúd, y extirpa del interior de la Vespa una cuerda elástica con ganchos que huele a grasa, gasolina, metal y orujo. No, el orujo viene de su boca, y ahora que está más cerca puedo atestiguar que nunca ha conocido dentífrico—. Esto es un pulpo —y lo coloca ante mi nariz.

Me río, toqueteando la goma con reparo, como si se tratase de una anguila recién pescada.

—Es verdad. Se me había olvidado —y añado, sin que venga a cuento—: ¿Recuerdas el pulpo de la Evinrude, el que había en la autovía de Castelldefels, camino de la playa, justo antes del camping La Ballena Alegre?

—Claro. ¿Cómo no me voy a acordar? Allí por poco me descalabro —dice—. Vi un pulpo, una tortuga, un toro, una ballena: uno detrás de otro, como símbolos de otras cosas, no sé si me entiendes. Y en la ballena de La Ballena Alegre de poco me mato. Hace muchos años.

—Como Jonás —añado—. La discoteca de La Ballena Alegre se llamaba Jonás, ¿lo pillas? Ballena-Jonás —y hago una hélice con dos dedos de la mano, suspiro, y entrecierro los párpados y añado—: Te voy a contar un secreto —digo shegredo—. ¿Sabes que tengo un Lugar Seguro? Cuando todo va mal me voy a 1988, un día de agosto, nueve de la mañana, una ventolina suave que viene del mar, de la playa de El Prat, y yo voy en bicicleta, sin manos, y la bicicleta avanza en línea recta perfecta, inmaculada, y nada me puede suceder allí, y alguien canta en mis orejas —y me pongo a cantar, haciendo como que toco una guitarra en mi barriga, rang-rang—. We’re living in violent times, oh I tell you, y todo es perfecto aún, nada puede torcerse allí, nadie puede joderlo: no el Podrido, ni el fracaso, ni la mentira, ni la decepción, ni la traición. Y yo soy santo, todavía. ¿Sabes? Santo.

Él sonríe agrio, tristón y algo asqueado, como un trago de leche pasada con mucho azúcar.

—Santo —repito, por si no había quedado claro.

—Sé lo que quieres decir —dice.

Miro hacia la Via Laietana.

—No sé cómo hacer esto sin partirme la crisma —le digo.

—Tú tranquilo, hombre. Se puede hacer. Mira: atamos la E a la Vespa, y yo desciendo por Laietana en primera, a muy poca velocidad, y te dejo allá donde coño me indiques.

—Voy al Born.

—¿El Born? Qué sitio repugnante —y realiza un Bah manual—. ¿Vive alguien allí? Creía que desde 1992 era un sitio de mentira, como Catalunya en Miniatura.

—Allí vive mi E.

—La mía era de Bellvitge. O sea, Bellvitg, si hubiese yo robado una E para ella, ja, ja. Tenía un pelo… —y cierra los ojos de nuevo, y el efecto de la desaparición de sus ojos verdes es como si se hubiese estropeado un semáforo—… en llamas, de cobre llameante; nunca he vuelto a ver un cabello así de anaranjado. Y mira que lo he buscado.

Y luego abre los ojos, y añade «Venga, échame una mano», y los dos movemos la E hasta el trasero de su Vespa, y la atamos allí con el pulpo y un pedazo de cuerda de atar extremos de sacos que también acarreaba en el sillín.

—¿Esta cuerda? —dice, contestando a una pregunta que nadie hizo—. Nunca se sabe cuándo vas a tener que linchar a alguien, en esta ciudad. Ganas y cuellos no faltan, tal y como están las cosas.

Yo me río, porque el extraño me está cayendo bien, y su frase me ha recordado al Remember.

Mientras tanto, el peregrino sigue que seguirás envolviendo la E y la Vespa, como recogiendo un cable eléctrico, vuelta y vuelta y vuelta. Y luego respira un «Ya está», y lo que hay allí es una simbiosis: Vespa y E, unidas en una nueva forma, un ente flamante. Queda curioso.

Me monto detrás de él en la moto, y empezamos a descender, a veinte por hora, por Via Laietana, al fin. Pep-pep-pep. Hay un momento en que un coche no policial se desliza a nuestro lado izquierdo, vemos las caras de los viajeros, tres señores hindúes camino de Mercabarna que pegan las narices a los cristales, incluso el conductor lo hace, y no tienen un siniestro total de puro milagro.

Quizás Dios ha terminado de asearse y ya nos observa, dispuesto a intervenir con su gran mano divina, pues cuando pasamos por delante de la comisaría de Laietana no hay nadie. Como si les hubiesen devuelto al cuartel justo antes de un golpe militar. Nuestra Vespa desfila en la cara del edificio a veinte por hora, y el peregrino y yo levantamos el dedo corazón a la vez, leyéndonos el pensamiento. Y el viento en la cara nos ralentiza como si lucháramos contra un titán soplador.

—Perros —dice él, como dijo Juana Bayo aquella mañana.

Y la Vespa-E continúa descendiendo a paso de tortuga por la avenida desierta y enfarolada, casi desfilando en una rúa de Carnaval, robando tiempo al tiempo para poder irles lanzando caramelos a los niños, a nuestro aire, sin prisas, sólo disfrutando del momento en el desfile anual.

Finalmente, llegamos a nuestro destino. La moto se apaga de nuevo, y estoy delante de la puerta de la casa de Eloísa, 3.30 de la mañana, con el regalo más grande de la historia, si no cuentas la estatua de la Libertad, o los valles sacros que se regalaban los jefes indios en sus potlatch, o… Bueno, hay un montón de regalos mayores que éste; acabo de darme cuenta. Pero éste es el mayor regalo que jamás he regalado yo, al menos.

El peregrino desata la E pacientemente, vuelta tras vuelta tras vuelta, y desengancha el pulpo con unos cuantos sucesivos clecs artesanos, y deja la E allí, cercenada de su moto, ya un ente en sí mismo. E de Ente.

Ese monstruo de E, en la puerta de tu casa, Eloísa, mi pequeña y dulce Eloísa, te fallé, te fallé, dije que te protegería siempre e hice exactamente L.O.P.A., Lo Opuesto de Proteger a Alguien, y por eso estoy aquí de nuevo. Para convencerte de que no volveré a fallar, no volveré a abandonar el barco, choquemos contra lo que choquemos. Ya no soy el Titanic. Soy el… Cualquier embarcación longeva e inhundible.

—Bueno. Bienvenido a Barclona —dice, y monta de nuevo en su moto, y vuelve la cabeza hacia mí, el pelo negro espeso y brillante de bola de bolos recién pulimentada con cera—. Vaya faena. ¿Han valido la pena, todos estos problemas?

Y yo sonrío, y recuerdo una frase valiente que también sale en Jeremiah Johnson, era la otra película que veíamos siempre Eugenio Cuchillo y yo en aquel VHS, me la sé de memoria, y está llena de frases que siempre he deseado poder decir en la vida real. Así que le contesto, aún sonriendo:

—Bah, ¿qué problemas?

El peregrino sonríe también y levanta una mano.

—Bueno, que te vaya bien, Comotellames.

—Cienfuegos —digo, y extiendo la mano en el espacio que nos separa, y él la toma (la suya está verdaderamente congelada, de conducir) y le atiza un vaivén como de puente colgante sobre el Orinoco.

—Yo soy Pànic. Pànic Orfila. Ya nos veremos por ahí, ¿eh? —y levanta las cejas negras, y da un pisotón a su palanca de arranque, y su Vespa amarilla empieza a alejarse zumbando por mi antigua calle del Born, dando bandazos, como una avispa nerviosa en busca de juerga, en busca de pelea, como un pirata nato recién tullido que aún quiere más, que aún busca enrolarse en un nuevo pillaje que resultará (todo el mundo lo anticipa) fatal para su salud.

Yo permanezco allí, con mi E.

Enfermo, enérgico, enamorado, entusiasta, epicúreo, erecto, eremita, ensaimada.

No, ensaimada no.

Pero todas las demás. Cosas que empiezan con E. Todas las cosas que valen la pena empiezan con E. E de Eloísa, E de Éxtasis. E de Emancipación. E de Eh. Eh de: ¡Eh, mujer: mira lo que traigo!

Pero aquí es donde llega la decepción, con D.

Sin esperanza, con E.

No, sin E.

Speranza.

A veces, sólo algo muy gordo puede deshacer el amarraje. El nudo gordiano que anudaste en tu vida, el embrollo embrollado, la madeja de majaderías, el lío lamentable al que te lanzaste, un lío tan grande y devastador que requería una E de dos metros para desliarlo. Una E santa para matar al Podrido, como un Sant Jordi a caballo rampante hincando su lanza en un costado del dragón. Canjeo E por indulto. C-c-c-canjes.

Y todo, quizás, para nada.

Allí, con la E, apoyado en la E, miro hacia el balcón. Y en mi casa, en mi antigua casa, hay una fiesta. La fiesta de Nohola-Cienfuegos-pasa, la orgía de Todos-menos-Cienfuegosqué-tal. Una percusión rítmica y melódica se transmite a través de las paredes. Veo siluetas de gente satisfecha sosteniendo copas chispeantes a juego con sus cuerpos, riendo, las bocas entreabiertas, como si celebraran la vida-sin-mí, les distingo a través del cortinaje hechos sombras chinescas. Pasándolo bien, aunque me fastidie. Siendo felices, aunque me rompa el corazón.

Y todo eso me daría igual si no fuese porque entonces escudriño la cocina.

La cocina se ve mejor desde aquí, porque las cortinas son de papel cebolla, siempre quisimos cambiarlas y nunca nos pusimos a ello, y ahora esos detalles domésticos importarían menos que cero si no fuese porque allí, en la cocina, distingo a Eloísa. Bailando. Agarrada. Pegada a Adolfo Bocanegra.

Danzan un vals amatorio, una mano en espalda ajena (o trasero; no alcanzo a ver tan abajo), la mano restante agarrada a la mano del otro, haciendo un pulso rascacielos, pero sin la fuerza ni la determinación de vencer. Sólo bailando pegados, dando vueltas sobre ellos mismos. Y aunque me fastidie: felices.

Bailando felices, aunque me entren ganas de estrangularme a mí mismo con la bufanda del Europa.

Están los dos bailando alegrísimos en la cocina de mi Ex casa. Como Escenificando mi Escarmiento, sólo que ni eso, porque no saben que estoy aquí, Estupefacto, Emocionado a mi pesar, Enmudecido y nada Enfurecido. Todo Es.

Y no Enredado, sino su perfecto opuesto.

Desligado. Desatado. Desamarrado. Todo Des.

Y de repente, mirando aquello, ¿Como en un fotograma de película de terror? ¿Como en La semilla del diablo, cuando el hijo del diablo cesa de retorcerse en las entrañas de Mia Farrow? Un grito al que te habías acostumbrado, una enfurecida máquina de moler café que de repente alguien desconecta, y entonces te das cuenta de su ex presencia ruidosa en el bar: el vacío cesa. El nudo del estómago se desanuda.

El vacío, Dios santo, cesa.

El silencio dentro de mí es ensordecedor, de repente. Y al instante me invade una calma terrible, que es el final auténtico del miedo. Como si el susto hubiese desactivado de forma permanente mi hipo vital.

Me echo a reír, de júbilo puro, tan fuerte y alto que retumban las farolas y el buzón, y la E casi cae hacia un lado y queda apoyada en un árbol, en cursiva: E. Y entonces, entonces sí, al fin, entonces sí logro recordar al Cienfuegos pasado. Lo tengo aquí, como el abrazo viajero y eterno del mejor de tus amigos. Y casi que me estoy diciendo ¡Hola! con la mano (por dentro) a aquel Cienfuegos, a mí mismo, a mi Yo emigrado que acaba de aparecer por la puerta.

Ahora sé dónde estuvo, aquel niño. Me gustaba, aquel niño santo que no le temía a las cosas, que no llevaba dentro al Podrido, que no abandonaba barcos, que no aplastaba sueños propios o ajenos. Le he echado de menos, caramba. ¿Por qué tuvo que irse? Pero sé por qué tuvo que irse, sé todo lo que empezó a suceder. Sé todo lo que hice. Y sé, de repente, sé cuándo me volví tan viejo y cobarde, cuándo me levanté de repente y estaba así de cansado, así de sucio, así de En Venta. Veo el punto del cambio, el instante del vórtice. Lo veo, justo delante de mis narices, una verruga tumorosa recién extirpada. Mi crisis.

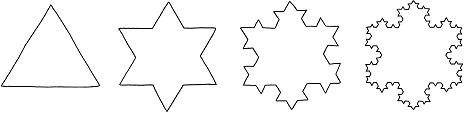

El aire se ha ido enfriando, a traición, no me di cuenta porque iba al galope, acalorado, y ahora un copo de nieve se posa, de repente, en la punta de mi nariz. En silencio, discreto y callado, elegante, como todos los copos son. Levanto la cabeza hacia el cielo negro y veo el polvo de hielo volando en destellos alrededor de la farola, punteando el oxígeno con topos en polka, arremolinados. Saco la lengua, y varios copos acuden a derretirse en ella: no sabe a nada, ni siquiera a agua. Y pienso en lo que los matemáticos llaman el copo de nieve de Koch, el triángulo aprisionado en un círculo al que empiezas a añadirle segmentos en cada uno de los lados una y otra vez, y el triángulo se va transformando en un copo de nieve infinito que, sin embargo, nunca logra superar el círculo original.

Crece hacia dentro, como una terrible obsesión, como algo que se va multiplicando en tu abdomen, como la metástasis más encarnizada, como una implosión de lamento, completamente yerma y estéril.

Veo todo lo que le hice a Eloísa una vez más. No aparto la vista: está allí. Lo que hice. Quizás sea bueno tener algo así en la conciencia, Cienfuegos. Pero para avanzar, no para dar mil vueltas a la rotonda de tu culpa. Para seguir viviendo, como sea. Para ser mejor hombre, hombre.

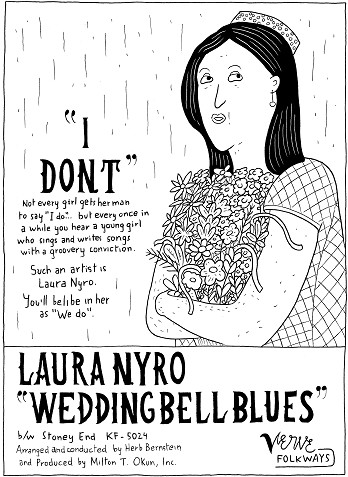

De golpe, quizás es consecuencia de la pérdida del vacío, aparece en mi cabeza la cara de Juana Bayo. Inesperada. Vestida de novia, como Laura Nyro en una foto que decoraba mi antiguo despacho, y muerta de risa, y está nevando inocencia, inundando a la gente de bondad y ternura, allí, en su vestido blanco, sujetando aquel ramo con cara expectante, y luego zafándose del vestido blanco, que se desliza por esas pantorrillas de acero y cae a sus pies mientras ella lanza el ramo a tomar viento por una ventana y se abalanza sobre mí, aún tronchándose, a pecho descubierto sobre la nieve.

Y luego pienso en Curtis. No se merece nada de todo esto. Curtis me necesita centrado, encajado en un eje. Curtis me necesita, y se acabó.

En mi Ex cocina, Eloísa y Adolfo siguen Enlazados (E.E.A.E.), bailando una canción que no conozco, que quizás siempre odié, quizás mil veces le escupí «Quítala» a Eloísa, y de repente la canción cesa, desaparece, hecha una letra catalana que no hace falta pronunciar, y todo lo que queda allí, en mi ex casa, es su felicidad, que pasa por mi desaparición. Mi desamarraje.

Mi Evasión.

Mi Empezar.

Mi Esterilización.

Mi Escritura.

Mi Excitación.

Mi Exorcismo.

Mi Ensaimada.

No, mi ensaimada no.

Pero tantas Es por hacer, en cualquier caso. Por mi propio bien. Por el bien de todos.

Miro la E de Barclona, levanto las cejas y me marcho, sin volverme para mirarla por última vez, sin nudos en el estómago, sin miedo, sin carga, habiéndome zafado al fin de mi autocaravana de miseria, culpa y autocompasión. La E se queda ahí, me he indultado a mí mismo, ya no puedo llevarla conmigo. Éste es el punto donde empiezo, donde vuelvo a empezar. Y el mundo canta otra vez, sólo para mí: da palmas y taconazos y olés, y el tablao entero retumba con el ruido del futuro.

—Eh, ¿qué te pasa, Cienfuegos? —dice Juana Bayo, levantando la cabeza de mi pecho y poniendo una mano minúscula, las uñas cortas y de luna en cuarto creciente, como las de Eloísa, en mi mejilla. Una lágrima mía se desliza surfeando sobre su dedo índice, y lo sobrepasa como una babosa de paseo, dejando tras de sí una estela de secreción salina traslúcida. Y ella me mira con sus ojos apenados, ojos que son cuerpos celestes eclipsados por los nubarrones nocturnos, ojos que parecen derretirse como cacao sin leche sobre sus pómulos—. ¿Por qué lloras, tonto? ¿No eres feliz?

Yo respiro hondo, y pongo una mano sobre la suya, y la acaricio ligeramente, como si fuese un hámster herniado.

—Lloro porque soy feliz. Se me había olvidado bastante lo que era ser feliz, estar bien. Y no soy sólo feliz por esto —y señalo su cuerpo y el mío, desnudos en la cama, como mostrando evidencia forense de lo que acaba de suceder—. Sino por todo.

—¿No te ha gustado «esto»? —me dice, aún mirándome a los ojos, y un mechón de carbón se le desploma sobre una ceja, y yo lo aparto, una planta frondosa en mi avance a través de la jungla de Birmania, y la joya de su nariz brilla entre helechos y palmeras. Y ella se ríe, y añade: ¿Debería ofenderme?

—«Esto» ha estado muy bien. No te ofendas —le respondo, y me limpio los ojos con el puño, y sorbo algunos mocos—. Sólo quería decir que no estoy enajenado mentalmente por «esto». «Esto» no me ha empujado a decir lo que he dicho antes, «aquello», perdiendo la cabeza. Lo he dicho porque lo creo, creo.

Cre-cre-creo. Nunca había sonado tanto a rana.

Llegué a casa de Juana Bayo a las cuatro de la madrugada, despertando a unos cuantos vecinos en el proceso, y cuando ella me abrió la puerta alarmada su cabello negro furioso se anudaba allá arriba como serpientes de una medusa, yo me acerqué a su cara y la besé, y ella se puso de puntillas y tomó mi nuca con ambas manos, y yo le dije una verdad que el eclipse había mantenido oculta, y que ahora volvía a brillar en el espacio.

—Me gustas mucho, Juana Bayo.

Era la verdad, y me brotó de las entrañas, ya desentrañadas, desanudadas. Casi ni me di cuenta de que lo estaba diciendo, pero, una vez lo dije, me gustó haberlo dicho. Fue un alivio. Juana Bayo contestó, toda seria, Tú también a mí, y luego me agarró de la mano y me llevó a su habitación.

Juana Bayo arruga ahora su nariz aguileña, napolitana, enjoyada, y mira (paso a paso) mi pecho, barriga y (esto no me gusta tanto) mis testículos y pene en pleno desinfle.

—¿Por qué te has afeitado el cuerpo? —pregunta, cambiando de tema y negando con la cabeza, tratando de comprender. Luego coloca una de sus piernas sobre mis piernas, y su rodilla roza mis genitales. Me afeité el vello corporal en algún momento de desequilibrio transitorio posabandono, buscando sentirme más joven, o sencillamente distinto, de como me sentía cuando Eloísa me echó de casa.

—Creía que era lo que se llevaba ahora —le digo, avergonzado—. No estoy muy al tanto de las tendencias sexuales de hoy en día. ¿Cómo se lleva el vello testicular? ¿Con guedejas? ¿A la parisién?

Juana Bayo suelta una carcajada-ladrido, y vuelve a apoyarse en mi pecho.

—Tío, eres lo que no hay —dice.

Y se queda callada un instante.

—Y que conste que yo también he dicho «aquello» en serio —añade de repente, aplicando en su cara grave una máscara de la mía—. Seguramente, pienso «aquello» desde hace más tiempo que tú. Desde siempre. Desde el primer día que te vi. Y si suena ñoño, me da igual. Es lo que hay. Te guste o no. A tomar por el culo.

Después de hablar, me incrusta un besote en los labios. Y luego me pregunta, con una sonrisa torcida, en precario equilibrio bajo uno de sus pómulos, una sonrisa que puede descalabrarse en cualquier momento, dependiendo de mi respuesta a su siguiente pregunta:

—¿Ahora representa que soy tu amante, o no puedo verte más, o qué coño pasa aquí? Te advierto que yo no estoy hecha para toda esa mierda de la infidelidad —y se le rompe la voz—. No me gustan las mentiras, en general. Así que si lo que buscas es sólo…

—La situación oficial, que no era mi intención divulgar tan temprano —la interrumpo, incorporándome hasta quedar sentado, sin importarme demasiado el florecimiento impune de mi barriga en esa posición—, es que soy, a todos los efectos legales y desde esta misma noche, un hombre soltero. Y algo gordo, a decir verdad —y me pinzo un neumático lateral—. Pero soy libre ante el espejo, eso sí. Puro. Santo. He sido indultado, y ahora troto libre a través de praderas en flor y valles frondosos.

—Eso me gusta —dice, y desploma la cabeza sobre mi muslo.

—Dicho esto, tengo un hijo —añado—. Pero es pequeño —y hago en el aire el gesto de «pequeño» que hace Curtis, con el dedo gordo y el índice separados un par de centímetros, como le hice a Eloísa cuando nos presentaron—. No hace nada de bulto. Casi no cuenta. Si lo dejas en la mesilla de noche, es como si no estuviese ahí. No molestará, te lo aseguro. Podemos seguir haciendo esto —le toco dug-dug un pezón con el dedo índicesin cesar.

Y Juana Bayo vuelve a emitir sonidos sólidos, casi tocables, de risa voluminosa. Los ruidos de humanos en pleno momento de contentura con lo que está sucediendo en sus existencias.

Todo es hermoso, en el mundo.

Menos una cosa (yo).

Bueno: dos (pero de ésa ya me ocuparé mañana por la mañana).