—Tú estás chalado de verdad, ¿no?

—Perdona, Sascha —le digo—. No te entiendo.

Ese Imbécil mira otra vez el manuscrito como si fuese un bicho venenoso, y vuelve a hablar con gran seriedad.

—Creo que tendrías que hacerte mirar la cabeza, colega.

Y regresa al papel con los ojos, y va negando con la cabeza, y carraspea de puro tic en un par de ocasiones, y a intervalos me echa miradas incrédulo, como asustado y a la vez sorprendido de que esto esté sucediendo, y yo permanezca aquí, en su frío despacho, y no sea un holograma, o algún tipo de broma pesada Cienfuegosforme que le han gastado sus amigos de la sección de Deportes, en el piso superior.

Poco a poco empieza a filtrarse por entre los pliegues de su encéfalo la posibilidad de que todo esto sea real, por inverosímil que parezca, y la imperiosa necesidad de hacer algo, decir alguna cosa. ¿Pero qué? Esto no lo enseñaban en la carrera de marketing y comunicaciones. No era uno de los ejemplos prácticos que estudiaron en tercero. Su cabeza sigue pegada al papel, y dos finas columnas de humo brotan de sus orejas. Las manos le tiemblan, lo que nunca es buena señal. Manos traqueteantes nunca mienten, que decía mi abuela.

Delante de él, sin duda, estoy yo. ¿La cara? De púgil, sembrada de tiritas y embarrada de mercromina, al igual que las manos y otras partes de mi cuerpo que no vienen a cuento, pero que duelen lo que no está escrito. Sobre todo al sentarme. Una venda circular comprime la costra de mi frente, y medio hombro se debate indeciso entre el azul turquesa y el morado deslucido, por el trompazo que me di contra la puerta del váter al principio de la noche anterior. El ojo izquierdo, negro betún; estilo lémur asimétrico. Espíritu: suicida. Fuerza: bajo mínimos. Luz: cortada hasta nueva orden por falta de pago.

Me revuelvo sobre el cojín de la silla; Sascha me permitió esa mullida concesión, como si yo fuese un prisionero de guerra protegido por la Cruz Roja. Algo me dice, asimismo, que va a ser la última. El momento se acerca. Sascha despega al fin el rostro de mi crítica de Palacios, sé que es mía porque veo mi letra abigarrada y demente y obsesiva al trasluz, y sí, en efecto, le di la crítica manuscrita, como si estuviésemos de nuevo en 1987. Todo indica que al final no la deposité en su Bandeja de Entrada en forma de pulido y objetivo documento de Word, como era mi intención sobria. Qué desliz.

—Quiero que leas esto que me has entregado y luego me digas qué harías tú en mi lugar con alguien que presenta esto, esta… Esta inmundicia —la voz le tirita, entrecortada de furia sin aditivos. Me acerca el papel pinzándolo con sólo dos dedos, como si fuese un papel de váter recién usado por alguien que comía demasiada carne roja y pollo al pimentón.

Agarro el folio. Por culpa de aquel traicionero gandesa con cola no recuerdo muy bien lo que escribí, aunque sí intuyo el tono y la intención usados. Veamos. No es muy larga, no debí creer oportuno desperdiciar demasiado tiempo en ella. La leo a toda prisa.

Un minuto después: Oh, madre.

Oh, no, por favor.

—Al menos es corta —titubeo, el papel aún entre mis dedos. Gotas de vino seco mezclado con saliva viruelan el texto aquí y allá. Está lleno de insultos, calumnias y juramentos antitodo. La verdad es que me sorprende haber escrito eso; no es mi estilo habitual. No suena en absoluto a mí. Pero In vino veritas, ¿no es eso lo que dicen? ¿Quién se atrevió a poner en duda mi valentía? En cualquier caso digámosle ahora adiós a mi empleo, que se apresura a emerger alado por la ventana.

Pero me equivoco de medio a medio pensando que todo terminó. Cuando vuelvo a mirar a Sascha, el color de su rostro ha variado, y parece un pez de esos que se camuflan con el suelo marino, lo vi en un libro de Curtis. Ahora es color bermellón con toques morados. La cara de sofoco del que termina de correr una maratón, o acaba de ser injuriado de manera imprevista por un inferior.

—Siento mucho haber escrito eso —digo, cabizbajo—. No sé qué se me pasó por la cabeza. Lo reharé.

Cuando levanto la mirada, Sascha sostiene el ejemplar de hoy de El Pueblo, la competencia de La Nación. En los titulares de portada, PERROS RABIOSOS en cuerpo desmesurado, y una foto colosal de aquellos hombres musculosos y policiescos con intercomunicadores en las orejas pegándole fuego al contenedor de basura. El subtítulo recalca que los parlamentarios acudieron a la sesión en helicóptero. Se hace énfasis en que hubo 36 heridos, 33 de ellos Mossos d’Esquadra y 3 de La Rabia, que se «autolesionaron» en comisaría. Pero no es eso de lo que desea discutir Sascha, por cómico y mendaz que pueda parecer el titular.

Nervioso, pasa las páginas del periódico velozmente hasta llegar a la sección de Cultura. Distingo la foto incluso invertida, desde donde estoy, pero Sascha se apresura a rotarla y presentarla ante mí en la posición adecuada. En esa postura, me hace entrega del periódico. Yo le devuelvo el manuscrito de mi artículo, intercambiando regalos, y Sascha hace de él una bola y lo lanza por detrás de su hombro, los músculos de la quijada en pleno calambre final.

Tres puntos. La bola que era mi artículo acierta justo en medio de la papelera.

—Lleva sonando el teléfono toda la mañana —escupe, con asco, después de encestar—. Parece que de repente vuelves a ser famoso. Todo el mundo quiere hablar con el tal Cienfuegos. El jodido ex escritor loco de la moto. Estarás contento.

El contuso J.E.L.M (Jodido ex Escritor Loco de la Moto) padece demasiado dolor de cabeza, manos y posaderas como para leer el artículo con atención. El titular es más que suficiente, y terroríficamente previsible. Dice: GOLPE CONTRA EL PREMIO DE NOVELA. Aún diría más: campa a sus anchas por todo este asunto la repugnante inevitabilidad de una tragedia griega.

Bajo los titulares, una espléndida foto de Cienfuegos empotrándose contra la barra móvil del club, el puño en alto, la lengua fuera, a horcajadas sobre la Vespa roja a medio caer. En un recuadro superior de la foto otra imagen del fulano, más borrosa y pixelada, esta vez delante del Parlament con la pancarta de ESTAMOS HARTOS y en pose de increpar violentamente a un Mosso (¡No fue así, palabra! ¡Sólo saludaba a Juana Bayo! ¡Tienen que creerme!). El texto, que leo en diagonal, danza al mismo compás: Ideas radicales bla bla sus vecinos no sospechaban que bla bla llevaba planeando su venganza bla bla el fracaso de su carrera yak yak resentimiento contra el ganador del año Adolfo Bocanegra plin plon recientemente separado de su esposa bla bla abusos verbales y físicos (¿cómo?) patatín patatán chocante aumento de peso (esto sí es un golpe bajo) blep blop editor fuera de peligro (gracias, Dios mío) pin pan y patatán.

Mientras digería lo escrito, Sascha se había puesto en pie y ya sostenía la puerta. Una imagen vale más que mil palabras, como afirma el dicho.

—No voy a fingir que esto no me hace feliz —dice, un leve temblor aún subyacente en su fina voz. Lleva una camiseta de Vacuola y Los Citoplasmas, a los que no ha escuchado en la vida. Su puño se aferra de forma visible al pomo de la puerta. De ser Hulk, ya lo habría desmenuzado como a una nuez. Me pongo en pie, aún sosteniendo El Pueblo—. Pero entiende que no nos queda otro camino. Has puesto al periódico en una situación insostenible.

De repente, suena el teléfono. Suena urgente, como si estuviese levantando la voz, como si el llamador hubiese logrado transmitirle la premura de su mensaje al aparato.

—No te muevas —me dice, y anda un par de pasos hasta su mesa—. ¡Sí, qué pasa! —vocea—. Oh, buenos días —su tono se desliza unos cuantos octavos hacia abajo, y de repente casi susurra, servil como una mucama—. No, aún está aquí. ¿Cómo? Sí, por supuesto. Ahora se lo digo. N-no, ningún problema.

Sascha ha vuelto a cambiar de color facial. Sus mutaciones camaleónicas son maravillosas. Ahora luce un ocre otoñal, los carrillos parduzcos, un cierto tono ojeroso de cirrótico, semejante a la pared interna de un pulmón. El conjunto recuerda la ropa de camuflaje para zonas desérticas: caqui con salpicaduras café.

—Era Simón Santos de Verano —me interpela, abatido—. Dice que aguardes un segundo, que quiere hablar contigo.

Es el subdirector de La Nación. Hijo del director, y segunda persona más poderosa del edificio, y la trigésima quinta más poderosa (y popular) del país, aparentemente. Lo anunció nuestro propio periódico en un artículo escrito por algún lacayo e ilustrado con gráficos de quesitos, hace no mucho, en la sección de Sociedad.

Jamás me he cruzado con Simón Santos de Verano. Quizás accede al periódico por una entrada secreta, como Bruce Wayne. Su intervención en este asunto me confirma que el alcance de mi hecatombe supera lo previsto.

No pasa ni un minuto y Santos de Verano se materializa en la puerta del despacho de Sascha. Sin duda, utiliza corredizos privados con pequeños autos de golf para recorrer las superficies de La Nación, al modo de los villanos de James Bond.

La primera sorpresa es la siguiente: está sonriendo. Su boca se extiende por el ecuador de su cara como abierta con una cremallera, y está llena de dientes sólidos y cegadores. Tiene un perfil esculpido de cordillera pirenaica, lleno de pómulos y narices y barbillas rotundas, cabello ondulado en aplicado caos, mandibulón firme y una cicatriz en la mejilla izquierda que finaliza en el extremo de su labio, y le hace parecerse a John Keats, o Byron, o algún otro poeta aficionado a los duelos. Se mueve con la confianza aristocrática de los que poseen multitud de cosas materiales y espacio terrestre privado, y todo está siempre bajo su control, incluso la meteorología. Es el hombre más hermoso que he visto nunca. Creo que estoy enamorado.

—Cienfuegos —me dice, con un acento de Pedralbes tan ostentoso que suena a un mal actor sobreactuando al imitar un acento ostentoso de Pedralbes. Extiende su mano, su amplia y pulcra mano, hacia mí—. No puedes imaginar el honor.

—¿Perdón? —estoy paralizado por la sorpresa; soy uno de esos animales que simulan su propia muerte al enfrentarse al depredador. No recuerdo el nombre del bicho en cuestión. Está en un libro de Curtis.

—Digo que no puedes imaginar el honor. Mambo para gatos es el mejor libro que he leído jamás. Admiro tus huevos, Cienfuegos.

—Espero que no literalmente, señor —murmuro.

Simón Santos de Verano se carcajea muy fuerte, y el mundo entero tiembla y luego se alegra de su dicha, porque él manda sobre todas las cosas grandes y pequeñas.

—Tu sentido del humor es remarcable, además —me dice—. No me sorprende. Siempre he dicho que a la literatura española le hace falta más humor, hostia. Y tú eras uno de los mejores.

—Ya no ejerzo, señor.

Muy bien, Cienfuegos. Trátale de señor, eso es. Regresemos al feudalismo de tu mano. Lame sus botas, cuando tengas un momento.

—No me jodas. Todo el mundo pasa por baches; la historia de la literatura está llena de ellos. Mira, he de confesarte que me sulfura lo desperdiciado que estás. Te he mantenido en el periódico porque te admiro —dice «te admiro» y luego no se echa a reír, como sería lo lógico, ni a dar vueltas de avutarda a mi alrededor mientras aletea con los brazos encogidos y chilla co-co-co-co, que te lo has creído, infeliz—. Y pensaba que deseabas un poco de privacidad para trabajar, imaginé que te estabas documentando en un empleo infame para una nueva novela, y veo que acerté. Tu performance de ayer me confirma que tienes tu regreso bien organizado. Así que ya podemos hacer planes para tu futuro, si te parece.

—¿Futuro, señor? ¿Performance, señor? —así se hace; continúa con lo de señor, Cienfuegos. Quizás se decida a aplicar el derecho de pernada, después de todo.

—Hombre, lo del premio de ayer. Genial —suena geniel—. Incluso lo de presentarte junto a los pies negros aquellos a manifestarte en el Parlament, por la mañana. Puro artificio, como el tiburón aquel del premio. —¿Tiburón? ¿Premio? No tengo ni idea de qué me está hablando este hombre—. Cómo sabes que no hay nada mejor que un par de escándalos para volver al candelero, ¿eh, Cienfuegos? Como los Sexy Pipols.

—Creo que se refiere usted a los Sex Pistols, señor.

—¡Eso! —y ríe de nuevo y me deposita la mano manicurizada en el hombro derecho y lo oprime al estilo clerical—. Nunca me acuerdo del nombre: Sex Pistols —toma ahora El Pueblo de mi mano, aún abierto por la noticia, y le echa un vistazo fugaz—. Esta publicidad no se puede pagar con dinero. Cómo me joroba que se haya aprovechado de ello la competencia. Quedemos y comamos; se me han ocurrido un par de ideas para ti en La Nación. ¿Tienes libre el martes 15 de noviembre? ¿Te han llamado ya de otros periódicos? Doblaré su oferta, que te quede claro. Quedemos en la plaza Maria Cristina a las siete de la mañana. ¿Te duelen las heridas? ¿Estarás bien?

Todo lo que contiene el despacho está inmóvil, excepto él. Él es la única figura en movimiento, como en The Matrix.

—Bueno, ¿no dices nada? —no puedo contestarle. Me he quedado mudo, ignoro si de forma terminal—. Acaba lo que tienes que acabar aquí —se vuelve hacia Sascha, que tiembla de pies a cabeza y parece una guirnalda de papel de cebolla en un ventoso cumpleaños campestre—. ¿Tenemos cosas pendientes de Cienfuegos para publicar? —Sascha observa sin rotar la cabeza, por un rabillo del ojo, mi artículo manuscrito hecho bola de basura basquetbolística en el interior de la papelera—. Publica lo que sea que haya entregado, y daremos por finalizada su estancia en esta planta. Por supuesto, habrá que anunciar que era una maniobra publicitaria. Encárgate tú de eso, Sascha. No, espera: lo haré yo mismo. Mientras tanto, Cienfuegos: mutis —realiza la mímica abrelatas a un lado de su boca—. No hagas ninguna declaración y mantente alejado de los periodistas. Buscamos ahora el efecto enigmático de escritor maniático, huraño y reclusivo, pero también excéntrico, excesivo y despampanante. Ésa es la marca que queremos vender —y regresa a mis ojos, y me mira fijamente, poniéndose cómodo en el interior de mis pupilas, y mantiene la mirada allí, tan pancho—. Como Gunter Esetón…

—¿Hunter S. Thompson?

—¡Exacto! Como él, como el gafas del pistolón. Te quiero en Cultura, y en Actualidad. Te quiero de columnista principal, de escritor kamikaze que no tiene miedo a decir lo que piensa. Eres la caña que le hace falta a este viejo diario. Tengo ideas para ti, Cienfuegos —y coloca de nuevo su mano bronceada, de uñas sublimes y venas viriles en el dorso y un leve destello de vello rubio aquí y allá, en mi amoratado bíceps derecho—. Sé que no me decepcionarás. ¡Eres el autor de Mambo para gatos!

—Gracias, señor. ¡Sí, lo soy! Yo también sé que no le decepcionaré. Auch (mi brazo).

—Llámame Simón, hombre —ignora mi magulladura y desaparece por la puerta, con un chasquido de dedos, como un trasgo travieso. Como Puck o Rumpelstiltskin.

Un descuido narrativo: acabo de darme cuenta de que no conté el argumento de mi única novela.

Érase una vez un niño que en 1964 es abandonado por sus padres (guiño freudiano subconsciente) en un club de baile nocturno, y el niño se hace mayor allí, con el personal como familia putativa: las camareras, el disc-jockey, algunos clientes, algunos delincuentes, y un puñado de chicas tremendonas y fumadoras (quiero decir que son putas) desempeñando tareas de carácter maternal. El libro también describe la relación del chico con la música de la disco, cómo va cambiando con los años, primero ye-yé, y luego soul, y luego psicodélica, y luego lata progresiva, y al final llega el punk, y suceden eventos dramáticos, y algunos divertidos, y a ratos la novela daba pena y a ratos incluso hacía reír. Era un tour de force.

Eso decían los críticos. Y los lectores. 5.400 lectores, sin contar los que lo leyeron de prestado en la biblioteca ni todos aquellos muertos de hambre que lo sustrajeron de librerías poco vigiladas.

Puse mi alma en Mambo para gatos, incluso lloraba al escribirlo, como un chiflado en plena crisis sentimental. Me emocionaba la emoción de mi propia prosa. Y ahora Mambo para gatos está muy lejos, como algo que no me pertenece, y que sólo me sirve para recordar retales de algo verdaderamente hermoso cuando me emborracho, y beodo recito interiormente mis fragmentos favoritos, maravillándome con la verdad y la fuerza y el drama y el humano humor de sus palabras. Admirando al tipo que lo escribió; aquel otro hombre. El que andaba erguido. Cienfuegos erectus.

En la puerta del ascensor, me topo con el Remember. Me alegra verle. Nos abrazamos, y él me atiza varias palmadas firmes pero cariñosas en la espalda. Viene a discutir unos temas de su indemnización, que están tratando de escatimarle los abogados de la empresa. El Remember es alto y anda sobre botas camperas desde que tiene uso de razón, y lleva el pelo sujeto en una cola de caballo, y bigote frondoso en forma de manillar de bici de carreras, como uno de los Freak Brothers. Alguien dijo que no deberías fiarte de nadie que llevase botas camperas ni cola de caballo, pero es una superstición superada, de cuando existían Billy Ray Cyrus y los Eagles. Hoy en día me fío de cualquiera que vaya con camperas, y a pies juntillas. Es una bota de hombre digno, como el Remember.

—Nos estamos movilizando para exigir readmisiones a la empresa, Cienfuegos —me dice, las dos manos embutidas en su chaqueta de ante, como Jack Nicholson en Easy Rider—. Pero te juro que si no sirve de nada discutir, vuelvo con un Kaláshnikov. Vuelvo con un bazuca y lo vuelo todo, te lo juro. Me los cargo a todos, a todos los hijos de puta de la junta directiva, empezando por el pijo de Santos y terminando por la rata acojonada del Sascha.

—¿No tendríamos que agotar primero todos los marcos del debate democrático? —le digo, primero grave y luego sonriendo, porque acabo de darme cuenta de que he sonado a imbécil.

Remember también se ríe.

—Claro, Cienfuegos. Agotemos los marcos —me agarra un bíceps, él también ajeno al tremendísimo dolor que causa en mi hematoma—. Pero después de los marcos vuelvo con el Kaláshnikov y le meto un cargador entero por el culo al puto explotador del Santos y luego otro al sarasa de su esbirro, ¿vale? ¿Qué te parece?

Asiento con la cabeza. El Remember me pregunta si es que he olvidado los cinco puntos del código de honor. Si ahora resulta que soy uno de ellos. Le respondo que no. No soy de ellos ni en broma. Pero no importa: él me recita los puntos del código igual, como siempre:

Al terminar, sus camperas realizan un giro marcial y se encaminan hacia la sala de reuniones, dos mapas de Italia que hubiesen cobrado vida en mitad de un mapamundi.

—¡No haré nada de eso, Remember! —le miento—. ¡No te preocupes, colega!

Por allí llega Eloísa, y desde aquí puedo distinguir que lleva mi zapato en la mano. Cuando tu ex mujer se acerca a ti con una sola pieza de calzado en la mano, una pieza de calzado de tu propiedad que le lanzaste a su nuevo novio a la frente desde detrás de un coche, y encima tú te encuentras, en estos precisos instantes, encaramado como un chimpancé al columpio de un parque infantil de la plaza John Lennon, de pie, algo borracho de pacharán (pues estuve festejando en solitario lo de mi nuevo empleo, antes de recoger al niño), y meciéndote en el aire más desmadrado que una Mary Poppins reloca, y encima habías estado voceando, a pleno pulmón:

¡Ayyyyyy,

la del pirata es la vida mejor,

sin trabajar, sin estudiar,

co-o-o-o-nn-n-n la botella de ron!

Bien: cuando algo así sucede, y encima un día después de aquel zapatazo irrumpiste en la fiesta literaria de tu ex editorial donde premiaban al nuevo novio de esa mujer, dando quizás el espectáculo más bochornoso de tu vida y arruinando para Adolfo cualquier tipo de publicidad no relacionada con dicha irrupción… El futuro inmediato no luce extraordinariamente halagüeño, qué podemos decir.

Y lo peor es que lo estaba pasando bastante bien, estábamos cantando a dúo (Curtis en el columpio de al lado, acompañándome en las segundas voces), en el parque infantil que hay a un lado de la plaza, Curtis se partía de risa y ya llegábamos al trozo en que hay que berrear, con renovado vigor:

Ayyy, la del pirata es la vida mejor,

es siempre muy divertida.

Vivimos BORRACHOS y somos MUY MACHOS

y no nos preocupa la vida,

AYYY,

Y NO NOS PREOCUPA LA VIDA.

Y aquí era donde yo repetía: «¡Y no nos preocupa la vida-a-aa-a-a-A-A-AH!» Sin embargo, todo se desarrolló de modo imprevisto: intenté dar el golpe de puño que es como un cambio de marcha en el aire, y para ello me solté de una de las cadenas que sostenían el columpio, en el preciso instante en que vi a Eloísa avanzando por un extremo de la plaza con mi zapato en la mano y, alarmado de repente, no percibí que el columpio seguía hacia delante sin mí y perdí pie y asidero, y ¡plam!: al suelo fui a parar.

Y Curtis riéndose a matar. Partiéndose de risa, sí (los niños son muy poco considerados para con los percances ajenos). Yo casi que me hubiese reído también, varias madres se inclinaron con cierta cautela para ayudarme, creo que habían reconocido mi cara de los periódicos, pero tanto su intento de auxilio como mi aborto de carcajada quedaron cercenados a medio camino por la cabeza de Eloísa, que surgió de entre todas sus siluetas como un pálido sol semioculto por nubarrones parduzcos.

—Tenemos que hablar, Cienfuegos —con la voz rota, más afónica de lo habitual.

Antialeluya y no-hurra. «Tenemos que hablar.» Mi frase menos preferida de todos los tiempos. Después de:

a) «¿Es usted el padre de Curtis? Ha habido un accidente»,

b) «¿Ve usted esta mancha en la radiografía?»,

c) «Y ahora: ¡una versión de los Wings!».

Me pongo en pie mientras Curtis se abalanza trotando hacia su madre, y Eloísa se inclina hacia él y, cuando le sacude un besazo en el carrillo izquierdo, por un momento vuelvo a ver la blandura, aquella blandura y bondad que eran tan Eloísa, que eran algunas de las razones por las que me prendé de ella, y tras decirle a Curtis Quédate aquí jugando un momento, amor, se vuelve hacia mí, se enfrenta a mi cara magullada y a mi bandana de gasa y a mi ojo a la funerala, y los ojos de ella empiezan a lanzar destellos acuosos, como la superficie de una piscina llena.

—Esto es tuyo —dice, y pone el zapato en mi mano, sujetándome antes la muñeca con fuerza, y los labios trémulos bailan un foxtrot vencido en su cara—. No sé qué decirte, Cienfuegos. Ya no sé qué decirte. Estoy confundida. Estoy empezando a preocuparme de verdad por ti.

Y allí, en medio de la plaza John Lennon, yo sólo quiero repetirle que siempre la cuidaré, como quise repetirle aquel día en que las lágrimas ardían en sus pómulos y ella se sujetaba la barriga de ocho meses buscando protegerla de mis instintos, como la chica de la portada de Tim Hardin 2, y yo sólo quiero decirle que siempre podrá refugiarse en mis brazos, que seré su refugio y sostén, el lugar adonde siempre puede ir, que nunca la volveré a traicionar, ni decepcionar, que ella es la mujer de mi vida, qué tonto fui en no haberlo visto antes, y ella decía aquel día Por qué me estás haciendo esto con la voz vibrante, una voz ahogada que daba ganas de echarte al suelo y empezar a pegarte puñetazos en la propia cara para no escucharla, para que no se quedara para siempre grabada en tu mente, para no ver tu condena, ahí esculpiéndose para la eternidad en tu estómago con el cincel de aquella voz, y Eloísa también dijo Cómo va a salir este niño, mientras sollozaba, ya incapaz de parar, todo su cuerpo estremeciéndose, y yo no sentía NADA, nada sentía, completamente vacío, allí dentro sólo el ansia de huir, el ansia de correr libre por el mundo y abandonar barco tras barco y el pavor a aquello que se gestaba en su útero, y hacer como que aquello no existía, como Tim Hardin, el de la imagen, no el de la letra, negar su existencia, bloqueando cualquier sentimiento de compasión, y aquel día no le dije que siempre la cuidaría, no dije eso, sino Creo que tendríamos que vivir separados un tiempo, le dije, y ella se sujetaba la barriga de ocho meses y se agitaba a cada hipada y yo sorbía tragos largos de una lata de Fosters grande y todo me importaba tres pepinos, todo menos mi libertad, todo menos Yo, yo debía ponerme a salvo.

¡A cubierto, Cienfuegos!

En un extremo de la plaza John Lennon se plantan unos operarios con escaleras y, encaramándose a ellas, empiezan a colgar las luces de Navidad. El acto es tan incongruente con lo que nos está sucediendo, como si acabara de inaugurarse una celebración de la desgracia familiar, y también con la suave temperatura del invierno más cálido que se recuerda en años, que no puedo dejar de observarlo.

Es como si estuviésemos en California, pienso sin querer. Navidad en Big Sur. Curtis sigue balanceándose en un mecedor, a su aire, gozando de su lujoso mundo interior y su inocencia sin mácula, cantando una canción del Club Super3 que llega a mí entrecortada, y que suena

Uh-Oh, no tinc por!

Y Eloísa cierra los ojos, y recuerdo como si lo viera la forma en que se quedaba dormida en el sofá a mi lado, justo en el momento crucial de alguna película, tan plácida y hermosa ella, y cuando yo la despertaba para ir a la cama echaba a andar hacia allí con renquera de soldado malherido, y se desvestía como sonámbula, y se sacaba los pantalones con tan poco acierto que siempre se desprendía un calcetín y se quedaba dentro de la pernera, sin pie dentro, alojando un pie de aire, y yo reía por dentro y sacaba el calcetín y luego la arropaba y le daba un beso en los labios y ella decía, casi en sueños, Te quiero, Cienfuegos. Y yo le respondía Siempre te querré. ¿No lo ves? Siempre te querré. Incluso yo llegué a creerme que nunca le haría daño, qué gracia.

—Te he estado llamando. Tienes el teléfono apagado.

—Soy famoso —le digo, cerrando también los ojos y apretujando los morros, imitando a una modelo-prostituta en portada de La Nación—. Me han recomendado que no hable con la prensa.

—No entiendo cómo ha acabado así, todo esto —balbucea, los ojos de caverna, los hombros hundidos, y yo quiero abrazarla, yo quiero deshacer todo lo que hice, olvidar lo que pasó, pero es demasiado tarde para todo eso, para ocultar la basura que los gatos esparcieron fuera de la bolsa.

—¿No? —le digo, fingiendo que nada me afecta y guardando el zapato en el interior de mi bolsillo derecho—. Yo lo entiendo perfectamente.

—Era un decir —dice ella, echándose a llorar, ahora sí, volviéndose un poco para mantener la cara escondida de los ojos de Curtis, mientras una lágrima huerfanita esquía hecha snowboardero exhausto por la ladera derecha de su rostro—. Yo también me acuerdo.

Observemos pues al Podrido. Mi otro yo, el fruto de mi anticipada crisis de los cuarenta. Analicemos su hábitat y costumbres de apareamiento, su depravación, su agresividad patológica, su relación con el resto de la camada.

El Podrido, el viejo Podrido, nació en el año 2006. Sobre esa época estaba tratando de escribir mi segunda novela, que el mundo esperaba sin aliento (ja, ja), pero algo había sucedido: el asunto no progresaba. Y cada mañana me sentaba allí, delante de la pantalla, en un cuchitril mal iluminado con paredes de gotelé y techamen de zulo, y tras las primeras cuarenta o cincuenta páginas el libro se atascó, se quedó allí, paralizado, como un mulo que se niega a caminar aunque le bastonees los cuartos traseros. Y Eloísa entraba de vez en cuando a mi despacho, echaba un vistazo a la pantalla por encima de mi hombro, y lo que leía allí era:

Así, durante seis o siete páginas de Word, a espacio y medio, cuerpo doce, Times New Roman.

Y yo me volvía, esperando que ella me besase en el cuello, y mirando hacia arriba desde donde estaba yo sentado veías aquella nariz, la sombrilla más elegante, un pequeño toldo de hotel parisino. Ella se inclinaba, sonriente, como yo había predicho, y me besaba el cuello, y ya incorporada me decía: «Ya saldrá, hombre. No te preocupes, amor mío.» Me llamaba amor mío. Y, una vez ella había abandonado el despacho, yo volvía la mirada a la pantalla, iluminado sólo por la bombilla de 60 vatios de un flexo rojo, y borraba con el botón izquierdo del ratón + tecla de Suprimir todos los Eloísa y Cienfuegos, y una voz chillona que parecía nacer de entre mis orejas me decía: estás acabado, Cienfuegos. Treinta y cuatro años y ya estás acabado. ¿Aquella historia, Mambo para gatos? Era la única historia que había en tu interior, lo único que tenías que decir, ¿no lo ves? Enfréntate al fracaso, no pasa nada, no todo el mundo está hecho para el triunfo.

Suprimir Suprimir Suprimir Suprimir Suprimir.

El Podrido, presentándose en mi casa por primera vez. Sus primeras palabras. Gu gu. Encantado de conocerme. Apostado en mi hombro, un pequeño demonio ratonero de Tom y Jerry.

Y allí, justo allí, algo me sucedió. Surgió en mí un comportamiento raro y nuevo, el nacimiento de un hombre peor, una alta tensión, unas ganas de no estar, de irme a otras partes, como si estuviese viviendo el derrumbe de la casa donde habitábamos, como si aquellas paredes fuesen mi cárcel. Porque puedes estar encarcelado en tu vida, ¿no? Pues no. Ella nunca lo estuvo. Eloísa era feliz aún, con nuestra vida. Muy feliz. Ella era una mujer simple, en el buen sentido de la palabra; benigna. Ella era la alcaldesa de Simplón. Se contentaba con verme bailar El Pollo Descabezado Shuffle y también La Langosta a Go-Gó, y luego preparar la cena juntos, y hablar un rato allí, en la cocina, y un día agarrar a Otto e irnos los tres (contando el coche) de viaje, sin ser más que lo que éramos, dos novios normales viviendo existencias plácidas: videoclub, cine, cenas, regulares desórdenes de cama, paseos y cervezas de media tarde, acompañados por amistades o sin su compañía. Y yo le seguía diciendo a Eloísa: «Lo que más me gusta de ti es tu simplicidad.» Y es curioso que las virtudes de alguien se transformen con los años en sus mayores defectos, porque cuando el Podrido acechaba en las trincheras de mi mente me dio por decirle: «Lo que menos me gusta de ti es tu falta de ambición, Eloísa.»

Para entonces, Eloísa había decidido dejar de trabajar para bancos y grandes corporaciones, y sólo realizaba trabajos pequeños para asociaciones vecinales y movimientos sociales o negocios familiares, de modo que dejó de aparecer en revistas o ser invitada a cócteles.

Y me decía: «Ahora te tengo a ti, Cienfuegos. Lo demás me importa un bledo.»

Y también: «Tu aparición ha abierto un boquete gordo en mi ambición, Cienfuegos. ¿Lo entiendes?»

Un boquete gordo. En su ambición. Y cómo hubiese deseado yo responder lo mismo, cómo hubiese deseado yo sentir algo parecido, copiarle el boquete, agarrar su bola de derribo y empezar a tirar tapias y paredes maestras de mi ambición. Pero no podía. Al principio traté de no hacer demasiado explícita mi decepción por su nuevo estatus semianónimo, pero no me salía muy bien, como actor nunca he sido gran cosa, y luego me enfurecía conmigo mismo por ser tal como yo era, pero ya era tarde, no podía luchar con lo que yo era, eres lo que eres lo que eres lo que eres.

Y mientras tanto yo seguía examinando a conciencia la pantalla brillante de mi ordenador, y sólo la nada más absoluta me devolvía la mirada, cada mañana, durante horas.

Suprimir Suprimir Suprimir Suprimir Suprimir.

Y yo le decía a ella: Salgamos, Eloísa, vamos aquí y allá, que no se les olvide que estamos vivos.

Y ella me preguntaba, genuinamente sorprendida: ¿A quiénes?

Y yo, perplejo, le contestaba: ¡A todos! ¡A todo el mundo! ¡A la gente! ¡A la prensa!

Hasta que ella me dijo un día: Pero ¿no eres feliz con lo que tienes, amor?

Y yo, los puños cerrados de rabia, rompiéndome los dientes delanteros de la pura presión, le decía: Sí, claro, claro. Claro que lo soy. No tiene nada que ver una cosa con la otra, Eloísa.

Y ella me contestó, con los ojos disecados y un esguince en la boca, pero aún intentando sonreír a toda costa: Éstos son mis sueños, Cienfuegos. Esto era lo que yo quería, Cienfuegos. Estar siempre así, con alguien como tú, viviendo, con la calma, feliz, sin preocupaciones, y algún día formar una familia, y ocuparnos de ella. Tener niños.

Una familia, ¿eh? Una familia, ¿dices? ¿Niños, dices?

Quita de aquí, anda.

Allí empecé/empezamos (el Podrido y yo) a salir, a hacer turismo, a ver mundo (ja, ja). Desaparecía noches enteras, iba a cualquier lugar donde se celebrara un evento vagamente cultural, y me introducía en la cara seis océanos de vodka con tónica y orujo blanco y escrutaba las salas, cuerpo a cuerpo, hasta que alguien me reconocía, y ese alguien venía a preguntarme si estaba escribiendo algo, y ya no te veo nunca en televisión (acababan de echarme de la tertulia del mediodía por comportamiento indecoroso), y yo me drogaba con cualquier cosa a la que me convidara cualquier imbécil, y les hablaba, ya en el baño con cualquier imbécil, Imbécil Imbécilson, de la grandeza de Mambo para gatos y de todas las cosas maravillosas que iba a hacer, de los grandes libros que tenía preparados y que superarían con creces la promesa de Mambo para gatos, pero por dentro aquel vacío y aquel asco permanente que nada lograba barrer. Y aquel asco no se iba, aquel agujero no se tapiaba, y terminaba la noche yéndome a casa de alguna veinteañera que había leído Mambo para gatos, y escrutaba, bien borracho, la exposición de su vida en las paredes, y mientras ella me arrancaba la chaqueta manga a manga, yo examinaba sus gustos, tan extraños a mí, sus libros espantosos y discos inmundos y pósters de películas bobas. Miraba todo eso con la mente en blanco, sin juzgar, su vida a la vez tan distinta y tan parecida a la de todo el mundo (incluyéndome a mí), registraba sus montones de ropa haciendo pudines en las sillas, y sus fotos colgadas, las fotos de niña y las de adolescente rodeada de amigos y novios, todas esas caras sonrientes de humanidad desconocida, y mientras ella sacaba un pie moreno y diminuto de las braguitas que yacían despanzurradas en el suelo, yo pensaba triste en el mal final, en cómo habíamos terminado así, todos, con esa horrible desesperación, con esa soledad infecta y ese daño innato.

La mayoría de veces ni conseguía empalmarme. Me quedaba tumbado en sus camas, con los pantalones a medio sacar atascados en las rodillas y la polla aturdida, y una náusea adusta que era una piedra calcárea de cantera atrancada en mitad de la garganta. Así que, no viendo otro camino de salida, me sumergía entre sus piernas lleno de tristeza y me quedaba allá un rato, con las mejillas nadando en los muslos de cualquiera de aquellas chicas. Cuando ya había sucedido lo que tenía que suceder en sus cuerpos, yo murmuraba un par de excusas y sonreía con una mueca espantosa, un día me vi por casualidad en el espejo de una de ellas y no me reconocía, no reconocía a aquel fulano, luego volvía a mi casa, al Born, volvía despeinado de los bares cerrados, como en la canción, y Eloísa seguía allí, desvelada, a las cuatro y media de la noche. Sentada en la cama con las piernas cruzadas, con las manos en su regazo, su cabello de arroz más erizado de lo habitual. Su expresión era de intentar comprender, incluso entonces trataba de averiguar qué me sucedía, aliviar mi pena, curar de algún modo la negrura interior que yo acarreaba por estos mundos de Dios, ponerse en mi lugar. Y me preguntaba, me preguntaba Cómo estás, Qué te pasa, cariño, pero el Podrido no contestaba, no tenía por qué, a veces murmuraba Estoy un poco borracho, Eloísa, y me dejaba caer a su lado, oliendo a semen y a excreciones secas de gente extraña, lejana, y ella lloraba y me acariciaba la espalda, amansaba mi nuca, pero yo simulaba estar dormido ya, y cuando ella lograba dormirse al fin llegaba mi turno, y yo me ponía a sollozar calladamente, tratando de no agitar el colchón con los hipos, y me dormía con la humedad salina de la almohada secándose en mi mejilla y pestañas.

Allí nació el Podrido. Sólo he empezado a entenderte ahora, viejo compañero. Nació de no poder ser feliz con lo que tenía. Nació de esta negrura interior, de mi demonio privado, de mi otra mitad innata, de mi trocito peor. Nació de engañar a Eloísa, que era la mejor mujer que yo había conocido. Nació alimentado por el sudor rancio de aquellas noches, y los regresos tambaleantes con las manos impregnadas de coño forastero, y el no poder mirar a Eloísa a la cara, y la pantalla del ordenador brillando cada mañana, cegándome como faros de camión en sentido contrario, esperándome en el interior del despacho como el altar de algún dios malévolo, y aquel miedo gestándose dentro de mí como un pequeño rapacillo con ojos de culebra, algo maligno que tenemos dentro, la maldad que hacemos, esa oscuridad, ese demonio, esa podredumbre.

Allí nació el Podrido, y aquí está aún, como ha podido verse. Es un doble nudo. Es imposible deshacerlo, da lo mismo. Ya es parte de mí.

Eloísa se seca la lágrima con cuatro dedos y traga saliva y respira hondo y recompone sus fragmentos. Yo me llevo las manos a los bolsillos y tuerzo la boca y reordeno mi rostro, a mi vez, soy de repente un Mr. Potato restituyendo las piezas de su cara al lugar pertinente. Seguimos el uno delante del otro. Cien cosas que debería decir orbitan a mi alrededor como anillos saturninos. Cien cosas que no voy a decir. No sabría por dónde empezar a pedir perdón. No es tan fácil, cuando hay tantas cosas por las que hacerlo. ¿Qué priorizas? En su perfil distingo la resolución de no mencionar mi atropello en el premio literario. De nada iba a servir.

Un par de renos rampantes despiden destellos rojos y verdes ante mis ojos, en el panel de luces festivas, y salen zumbando hacia las nubes. El cielo se cubre con una avalancha de nubes coliflor, y empieza a oscurecerse. Curtis se lanza por el tobogán, ¡Mira, papá y mamá!, y los dos nombres juntos en la misma fra-

se me provocan un escalofrío ciático en las piernas.

—¿Te duele eso? —me pregunta.

—¿Lo que ha dicho Curtis, o la carnicería que hay en mi cara?

—Tu cara.

—No, eso no duele. ¿Y sabes qué? Creo que me van a dar un empleo acojonante en el periódico —le digo, tocándome los vendajes—. Tendré más dinero para pasarte. Si es que nos divorciamos.

—Me alegro por ti —dice ella, la sonrisa poliomielítica y los ojos achinados. Su voz desmenuzada y afónica me recuerda las primeras veces que hablábamos por teléfono, cuando empezábamos a salir juntos. Le encantaba hablar por teléfono, y podía pasarse horas al aparato conmigo, y las cosas que me contaba sólo se interrumpían por los cigarrillos que encendía, y el ruido de expulsar el humo, y las carcajadas que yo le arrancaba. Me gustaría regresar a aquella risa; aquella risa era mi país, era otro de mis Lugares Seguros. Pero ya no lo es, ni volverá a serlo.

Eloísa no niega lo de divorciarnos, ni yo voy a mencionar a su nuevo novio. Estoy tratando de borrarlo de mi mente. El vacío crepita en mi abdomen, cambiando de postura, como un feto fallecido a medio pudrir.

—¿Dónde estás viviendo? —me pregunta.

No puedo contarle la verdad, obviamente.

—He alquilado medio piso a la derecha del Eixample —es lo primero que se me ocurre.

—¿Tienes una habitación para Curtis?

—Por supuesto, ¿por quién me tomas?

Cómo decirle que no tengo habitación ni para mí. Sólo una maltrecha y vapuleada colchoneta verde de gimnasio en casa de Defensa Interior. Si lo pienso, tampoco tengo ni idea de qué hago allí. Está claro que fue otra de mis decisiones imbéciles, otra negación de mi estadio adulto, otra espantada de cara a mis responsabilidades.

—Acuérdate, por favor, de que este viernes te apuntaste como voluntario para acompañar a la clase de Curtis en una excursión a la Fundació Miró. Y el lunes que viene tienes que ir a las siete de la mañana a hacer cola para coger plaza en el polideportivo donde Curtis hará natación el año que viene. ¿Puedo fiarme de que lo harás?

—«Siete de la mañana», «hacer cola» y «polideportivo». Quizás las tres expresiones más repugnantes del idioma español.

Eloísa se ríe, casi contra su voluntad, y yo la imito.

—¿Sabes que cuando te ríes así parece que no haya pasado nada? —le digo.

—Pues ha pasado, por desgracia. No se puede cambiar.

—Ojalá se pudiese cambiar.

—Sí. Ojalá.

Eloísa y yo siempre discutíamos sobre otras parejas, amigos suyos que se separaban, y la parte que nos parecía más fascinante era el puro desamor. La gente que dejaba de quererse, un día. Que llevaban meses sudando la gota gorda para reenamorarse de alguien, y un día caían en que para qué, y se miraban en el espejo y descubrían que habitaban una estafa, que vivían a medias y no tenían lo que ambicionaban, y que la vida es muy recorta para estar con la persona equivocada. Eloísa y yo nos creíamos a salvo de esa situación. Que nunca iba a sucedernos. Uno siempre se cree a salvo del horror, hasta que El Horror se presenta en tu puerta para la cena de esa noche, con una botella de cazalla en la mano y habiendo olvidado comprar el postre, una prostituta debajo de cada brazo y costra reseca de sangre en un orificio nasal. Gritando improperios de tono nacionalsocialista y luego anunciando su intención de sablearte dinero.

—Ojalá volviésemos a querernos.

—Yo te quería mucho, Cienfuegos —dice Eloísa, y vuelve a llorar, ahora—. Te hubiera querido siempre. Pero tú me forzaste a que te dejara de querer.

—Pero hay que perdonar las cosas —le digo.

¿Es esto una disculpa por mi parte? No exactamente, pero suena de forma remota como una.

—Yo creía que podría, pero me di cuenta de que no, que ya era imposible volver atrás. No podría perdonarte aunque quisiera.

Eloísa y yo también hablábamos a menudo del punto de no retorno, de cuando alguien en una película soltaba algo que cambiaba por completo las reglas del juego y reconstruía el mundo y alteraba el pasado con una palabra y ya nadie podía volver a su posición anterior. Que te hacía saber algo que no podías des-saber. Yo creía que Curtis había aplastado el punto de no retorno, pero luego quedó claro que no. Que el punto de no retorno es indestructible. Que para algunas cosas no existe la redención. En un libro del Oeste que leí una vez decían: hay cosas de las que no se puede esperar perdón, porque nadie puede perdonarse a sí mismo.

Me pregunto: ¿Es esto mi punto de no retorno?

Para animarme, recuerdo sin querer lo que me dijo Eugenio Cuchillo, en su casa, hace unos días. Quizás sea bueno tener algo así en la conciencia, dijo.

Curtis se materializa a nuestro lado de sopetón, modo elfo altruista y buentipo.

—Me estoy aburriendo.

Eloísa se seca apresuradamente las lágrimas con las puntas de los dedos y levanta a Curtis por los sobacos y le dice, tras sorber por la nariz, le dice, sin pensar: ¿Quién te quiere a ti, eh?

—Mamá —contesta él, automáticamente—. Y papá.

Cuando empezábamos a salir, un día le solté a Eloísa exactamente lo mismo: ¿Quién te quiere a ti? Y ella me contestó: Mucha gente, listo. Y tenía razón. Era tan fácil, querer a Eloísa. El difícil de querer siempre fui yo, como demuestra mi desértica agenda de contactos.

—¿Mamá quiere a papá? —le pregunta Curtis a su madre. Eloísa se queda callada unos instantes.

—Papá y mamá no pueden vivir juntos, Curtis —le dice. Eloísa y yo miramos en Internet, por separado, consejos para contarles la separación a los niños. Todas las páginas coincidían en aconsejar reiterarle al niño que no había vuelta atrás—. Nadie tiene la culpa —esto también lo decían en una de esas páginas. «Evitar culpabilizar a nadie de la ruptura», decían. En nuestro caso es una mentira: la culpa es sólo mía. Pero de vez en cuando hay que mentirles, a los niños.

Un helicóptero de la policía sobrevuela el cielo con un ruido cortante, de picar cebolla a toda prisa. Los insectos de acero se han convertido en una constante de la ciudad desde la toma de la plaza. Curtis realiza un puchero de insatisfacción, aún en brazos de su madre. Ella me lo entrega y yo lo agarro por debajo del trasero.

—Pásatelo bien con papá, Curtis —dice ella—. Mañana por la tarde haremos un pastel de chocolate tú y yo.

Curtis dice ¡Bien! Curtis añade inmediatamente, sin venir a cuento, que un amigo de su clase no quiere jugar con él a dioses griegos. Fui yo quien le enseñó los dioses griegos. Siempre me han gustado sus leyendas de traición, incesto, odio filial y matanza indiscriminada. Curtis dice entonces que le gustaría tener un hermano, porque uno de su clase tiene un hermano. Eloísa y yo ni nos miramos. Ella siempre quiso dos hijos, y ahora me huelo que su segundo, de tenerlo, no va a ser mío. Curtis le dice a su madre que en Plutón hace frío, y que nadie podría vivir en Plutón, por el frío que hace, ni los animales del frío. Curtis dice que tiene hambre. Curtis dice que quiere que le compre un muñeco de Pesadilla Monstruosa. Curtis habla todo el rato.

—¡Pesadilla Monstruosa! —me aúlla al oído, y suena como si me estuviese faltando.

Eloísa le emplasta a Curtis un beso en la frente, y sus labios están tan cerca de mi cara que casi puedo oler el aura de colonia Paris alojada debajo de sus lóbulos. No puedo creerme que no haya una forma de dejar a Curtis en el suelo, abalanzarme sobre ella y besarla fuerte y hacer que todo vuelva a ser como antes. Y decirle Olvida todo lo que hice, por favor. Des-sabe lo que sabes. Y a continuación pedirle a Dios que borre cuatro o cinco años de mi vida, ¿qué son cuatro o cinco años para ti, viejo refunfuñón? No soy nadie, soy insignificante, borrar esos cuatro años no perjudicaría a nadie más, déjate de Qué bello es vivir. Sólo borra mi pasado, te lo suplico. Borra mi pasado o hazme olvidar. Cualquiera de las dos opciones me sirve, te lo juro. A la porra el punto 5 de Remember. ¡Quiero olvidar! ¿Me oyes? ¡Olvidar!

Eloísa se vuelve y empieza a alejarse, cruza diagonalmente la plaza John Lennon en dirección al mar, con sus pasos entrecortados y gráciles. Los renos del panel navideño se oscurecen encima de mí y una campana dorada cobra vida, parpadeando de repente con bombillas alternadas, como si nos llamara para la cena. Ding dong. Cierro los ojos con fuerza. Toda la barriga se me estremece.

—¡Pesadilla Monstruosa! —me vuelve a escupir al oído Curtis.

Le digo. Que sí, que se lo digo.

—¿Toda la culpa? ¿Lo admites?

—No sirve de nada, a estas alturas, pero sí. Lo admito. Todo es culpa mía.

Creí que el nudo del estómago se relajaría una pizca, pero no lo hace.

El motivo de esta falta de reacción es simple: no estaba hablando con Eloísa. Aún no estoy preparado.

—Primero debería saber de qué tienes la culpa —me dice Juana Bayo, y entrecruza las piernas. Lleva unos pantalonesmalla Tezenis de estar por casa, muy ajustados, y va en calcetines. Qué musculazos flexores tiene, caramba.

Son las ocho y media de la tarde. Tras dejar a Eloísa tomé la resolución de no vivir junto a Defensa Interior (me avergonzaba la falta de bravura que escenifiqué ante ellos aquella mañana del Parlament y, naturalmente, su casa daba asco), y buscar un piso donde alojar a Curtis los días en que me corresponda estar con él. Así que Curtis y yo nos presentamos aquí hace un par de horas, y pedimos asilo a Juana hasta que logre encontrar algo decente. Le he comprado un pijama nuevo a Curtis, y también el muñeco de Pesadilla Monstruosa, que resulta que es un dragón tan monstruoso como avanza su nombre.

Juana Bayo me echa una mano suya encima de la mano mía que reposa en mi rodilla. Curtis duerme ya en la cama que compartiremos él y yo. Juana Bayo vive a la derecha de la plaza Joanic, en la calle Grassot. Desde su terraza se ve el cuartel de la Guardia Civil de la Travessera, muy cerquita. Si aún fuese época de bombas vascas, el piso estaría en un lugar más bien imprudente. Su casa está llena de fotografías, suyas y ajenas: algunas me suenan del periódico, otras son de fotógrafos famosos, otras…

¡Eh, en una salgo yo! Estoy en la redacción de La Nación, en mi mesa, llevo un bolígrafo incrustado en cada orificio de la nariz, y uno más en cada oreja. Cuatro bolígrafos, brotando de cavidades faciales de mi coco. Parezco un divertido sputnik, y bizqueo, y sonrío allí con enajenación, congelado en el tiempo. Si no conociese al hombre de la foto, su mueca provocaría que me cayera bien instintivamente. Parece una persona simpática, la típica persona que escucha a los demás cuando le cuentan sus problemas y todo eso, y les aconseja y les cuenta chistes verdes de los buenos. Un coñón. Un vivalavirgen benigno. Si no lo conociera.

Pero, por desgracia, sí que lo conozco, y es un hijo de puta de marca mayor.

Un L.O.B.: Lo Opuesto a Benigno.

—¿Tienes un par de horas? —le digo, volviendo la cabeza desde mi fotografía, y luego bebo con cautela, como un pajarillo, de la cerveza que me trajo. He decidido no beber en exceso; no me hace ningún bien, y sólo está empeorando lo poco empeorable. La miro: Juana Bayo se ha manufacturado dos trenzas en el cabello, una a cada lado de su cráneo, y está guapa. Sigue teniendo cara de Laura Nyro, expectante, melancólica, resoluta y perezosa a la vez. Su brillante oriental parpadea a un lado de su nariz, como un reflector de bicicleta.

Cuando Juana Bayo asiente, sí que tiene un par de horas, me dice, yo le cuento lo que queda por saber. Del Podrido.

Ahí va. Tú lo has querido, loca. Luego no me vengas.

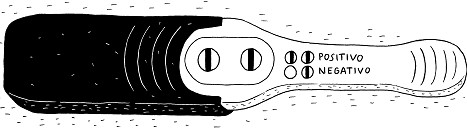

Le cuento a Juana Bayo lo de las noches en que regresé a casa oliendo a semen + vagina + vodka + cocaína barata de la Zona Franca, blanquecinos mocos secos en la nariz y mugre de procedencia sospechosa bajo las uñas. Le cuento que todo me daba igual, pero Eloísa seguía queriéndome, tenaz y obstinada, incapaz de aceptar la derrota. Le cuento que creímos que un niño salvaría nuestro matrimonio, como afirma el cliché, y le sonrío a Juana Bayo con una mueca avinagrada y deshecha. Le cuento que Eloísa salió del baño una noche y me mostró aquel artilugio plástico con la línea roja atravesada, lo sostenía con dos dedos, y yo lo miré sin entender, y de repente entendí, y me entraron ganas de vomitarme encima y arrebatarle aquella basura y hacerla pedazos contra la pared.

Embarazada.

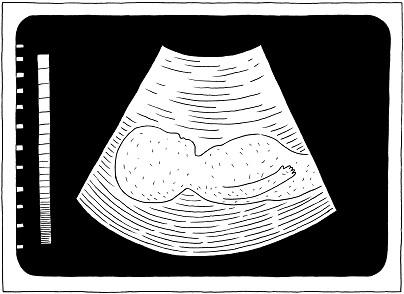

Le cuento que la barriga de Eloísa empezó a crecer mes a mes, y a mí me importaba un pedo. Cuando alguien me felicitaba, simulaba no escuchar y cambiaba de tema, dejando bien claro que me importaba un pedo. Le cuento las veces que llegué tarde a las ecografías porque estaba follando con cualquier otra, cualquiera, Cualquiera Cuálquierson, el Podrido firme a las riendas de mi mente y cuerpo. Le cuento las veces que no llegué tarde, y aquellas veces era casi peor, porque me sentaba a su lado en la consulta del ginecólogo, y observaba cómo le aplicaban la crema en toda la superficie de la barriga, creciente y ovalada como un huevo de Pascua, «Ahora vas a notar un poco de frío», le decía siempre aquel médico a Eloísa, y luego pegaba allí aquel instrumento telefónico, y lo paseaba por todo el abdomen hinchado de ella, y en la pantalla limítrofe, en aquella pantalla aparecía como en un embrujo de magia negra una sombra humaniforme, cabezuda y nerviosa, y podías distinguir cómo el feto tensaba y destensaba las piernas, y aquello no significaba nada para mí. Podría ser una cobaya. Un dibujo en televisión. Un goblin maléfico. A la mierda con él, sea lo que sea. ¡A la mierda! (decía, aunque dentro de mi cabeza).

Eloísa me miraba entonces con dulzura, y su dulzura rebotaba en las rocas de mi ceño como algo que hubieses dejado caer desde la cima de un acantilado, y un día el ginecólogo nos dijo «Yo diría que es un niño. No es del todo seguro, pero mirad ahí, esa protuberancia podría ser el pene», y yo entrecerraba los ojos, y lo único que veía eran interferencias, y el vacío, y ganas de volatilizarme, y Eloísa se echó a llorar en la consulta, y yo casi también, ella de felicidad genética y yo de asco por todo y de pena por aquel niño que no había pedido nada de aquello, que no había escogido a su padre y que nadaba allí dentro, desnudo y aún amparado por el cobijo de aquellas paredes de tejido vivo, aunque por poco tiempo, aquel pobre bebé.

Y aquel día, como tantos otros, salí de la ecografía y me fui directo a la casa de Asunción, que era la novia de Eugenio Cuchillo, ya no era la novia de Eugenio Cuchillo, rectifico, ya habían cortado y poco importa, porque antes de entrar hay que dejar salir, pero a mí me importaba poco aquella moral de entradas y salidas y Eugenio Cuchillo y el goblin danzante de Eloísa y lo que Remember decía (punto 3) sobre desconfiar de la lujuria. Sólo quería meterla en Asunción, porque cuando la metía dentro de Asunción no pensaba en lo que estaba sucediendo, ni en el vacío ni en el feto ni en aquellas piernecitas minúsculas que se tensaban allí dentro del útero, como bailando, ni en cómo Eloísa me dijo «Baila como tú, mi amor, ¿lo ves?» y yo hubiese vomitado a gritos y le hubiese arrancado la cara por decir aquello, por recordarme todo lo que estaba haciendo, por intentar destrozar mi vida con aquella cosa insignificante que insistía en moverse y vivir y perdurar, allí en su interior.

Le digo a Juana Bayo, aún sentado en el comedor de su casa. Podía haber sido cualquiera. Cualquiera Cuálquierson, le digo, y Juana no se ríe, pero Eugenio Cuchillo se hubiese partido, me apuesto lo que quieras.

Asunción, el día que me presenté entumecido por lagares de vino en su pisacho de la calle Villarroel, me dijo que iba a hacerme cosas que nadie me había hecho nunca, y yo imaginé viajes en el tiempo, transmutación de cuerpos, materializar dioses prehistóricos con un conjuro olvidado, y me reí a carcajadas de su frase, como un poseso, porque sabía que al final no sería nada de aquello, sólo Asunción metiéndose mi polla en la boca en un pasillo con muchas corrientes de aire y baldosas frías con dibujos romboidales, y yo allí, con los ojos escocidos de rabia y el culo congelado, luchando por no pensar en el feto aquel, en el feto bailarín aquel, en aquel monstruo que me perseguía en sueños, no pensar en él para evitar que mi pene se deshinchara como un globo punzado en la cara de ella, hasta que finalmente la agarré en brazos, no pesaba nada, y la llevé a su habitación desordenada y cuando logré volver a endurecerme (no sé ni cómo) y empujé en su interior ella gimoteaba de placer con un ruido parecido al de un ratón atrapado, o al de un bebé hambriento y quejumbroso, era un sonido que te helaba la sangre en las venas, hi-hi-hi-hi-hi-hi, un chirriar como de ratas atrapadas en un fuego en alta mar, sin escapatoria, y yo le cubrí la boca para no oír aquella voz asquerosa y me corrí en su barriga, y pegué la mía encima, allí, todo viscoso y frío, y Asunción ponía cara de plenitud y yo sólo quería cerrar los ojos y deslizarme por el espacio, estar solo en el espacio en una de aquellas naves auxiliares individuales de Alien. Y ella se dormía pegada a mí, su culo contra mi entrepierna y las plantas de sus pies encogidas sobre mis muslos, y yo temblaba y pensaba en el feto bailarín y volvía a temblar y pensaba en matarme de una puta vez, acabar con esta farsa. Con esta mentira.

Es lo que me repetía Eloísa aquella noche en que le dije que deberíamos vivir separados, y ella se sostenía temblando su barriga de ocho meses, y yo trataba de no pensar en el feto bailarín, de borrarle de la historia, porque uno de los dos debía morir, el mundo no era lo suficientemente grande para los dos.

—No te reconozco —añadió, hipando.

Y yo bebía cerveza a tragos tamaño Iguazú y me entraban ganas de reír, al escuchar aquellas palabras patéticas.

—Al revés: esto soy yo. Qué quieres que te diga. Soy lo que soy lo que soy. No te engañes.

Y pensaba, para consolarme: ¿de quién es culpa la decepción? ¿Del decepcionado, por haber cargado al decepcionador con todo ese tonelaje de expectativas infundadas? ¿O del decepcionador, por ser lo que es en realidad?

Pensaba eso porque su bondad me daba asco y era intolerable. Le decía eso porque su santidad era el espejo donde veía reflejado a su opuesto, el pitufo negro, yo.

Ella no me contestaba. Sólo abría los ojos con creciente incredulidad y lloraba y temblaba, cada vez más enérgicamente, y las paredes se desplomaban a su alrededor como víctimas de un terremoto devastador 7 de la escala Richter.

—Mira, Eloísa —le farfullaba yo, borracho otra vez—. No puedo ocuparme de un niño. Ya tengo un niño del que ocuparme: yo. Todo esto que hago es por tu bien, y por el de… —y señalé casi con disgusto a su barriga. Ya tenía nombre, Curtis, pero me negaba a pronunciarlo, porque pronunciarlo hubiese representado admitir su existencia— … él. Eso.

Y de repente sucedió algo tan inesperado como terrible: me entraron de nuevo unas ganas espantosas de decirle a Eloísa que olvidara todo lo que acababa de decir, que había cambiado de idea, que siempre iba a cuidarla, que siempre podría refugiarse en mis brazos, que sería su refugio, el lugar adonde siempre puede ir, su sostén, que nunca la volvería a traicionar, ni decepcionar, que ella era la mujer de mi vida, con lo que yo te quiero, cómo estoy haciendo esto, cómo no te digo Te protegeré siempre, Eloísa, Todo irá bien, déjamelo a mí, quiero ser el hombre que dice Déjalo en mis manos, Todo irá bien a partir de ahora, No tengas miedo nunca, Eloísa.

Pero no dije nada de eso.

Al contrario. Dije exactamente lo contrario:

—Mira, no te voy a dejar ahora, ¿entiendes? Eso sería una locura. No soy un malnacido. Tendremos el niño, y te ayudaré los primeros meses, y luego nos separamos. ¿Te parece eso justo?

Y Eloísa me miraba, aún incrédula, me miraba tratando de reconocerme, como si yo fuese un desconocido, un allanador de morada cubierto con un pasamontañas, y se sostenía la barriga y era incapaz de dejar de hipar y sollozar, y mi cansancio por todo aquello se tornaba asco y luego desprecio.

—Creo que es bastante justo —le solté, con la mano ya en la puerta, pensando en si sería posible correrme al menos una vez en la boca o mejillas o culo o tetas de alguna desconocida, a poder ser de una forma más o menos digna, sin deplorables gatillazos intermedios—. Volveré tarde. No me esperes levantada.

Juana Bayo me mira, sin decir palabra, y por un instante me arrepiento de haberle contado lo que le conté. Uno nunca debería decir lo que piensa. Decir lo que piensas modifica a peor la opinión que los demás tienen de ti, incluso cuando esa opinión inicial no era demasiado alta. Por añadidura, me siento igual de mal que antes de haber hablado (como ya sabía que iba a suceder). Es un error común otorgarle al ritual de la confesión más propiedades sanadoras de las que realmente posee. A veces, sacarse las cosas del buche no cumple ninguna función resolutiva.

Empieza a llover con una violencia inesperada, al estilo de los trópicos, una tromba de gotas anchas como vasos de txiki. Es por el calor inesperado de este extraño invierno del 2011. Juana Bayo se pone en pie, aún sin decir palabra, y abre la puerta de la terraza. La noche huele a junio, por la cercanía del mar. Pienso en Curtis y yo edificando una Sagrada Familia con arena mojada y los dedos en embudo, en una playa de la Costa Brava, y en Eloísa leyendo bajo la sombrilla, inspeccionándonos de vez en cuando con el amor más grande que ha existido nunca instalado en los ojos. El comedor queda ahora sepultado por el ruido de los goterones ametrallando los balcones de hierro y los toldos y los tragaluces de las tiendas y los supermercados.

Juana Bayo lía un cigarrillo, lo enciende, aspira el humo y finalmente dice:

—Es como si hasta ahora hubieses llevado un sombrero de gilipollas que no te pegaba. Y luego, al contarme todo esto, te hubieses puesto un traje entero a juego con aquel sombrero extraño. Pero también es como si, al terminar, se te hubiese caído entero el traje de gilipollas y ahora estuvieses desnudo.

La miro, los ojos reducidos a dos ranuras de tragaperras. Le digo que no he entendido una maldita palabra, Juana Bayo, y que no hable en metáforas como un maldito escritor.

—Quiero decir que no eres tan malo, joder.

Yo me pongo en pie y me acerco hacia ella. En el cristal de la ventana varias pegatinas anuncian la llegada del Otoño Caliente de La Rabia. Desde el balcón puedes ver a un par de guardias civiles hablando tranquilos, en la puerta del cuartel de Travessera, sus uniformes manchas verdes distorsionadas por la lluvia. Le pregunto que cómo cojones puede decirme eso. ¿No ha estado escuchando? ¿Hablo en chino, mujer?

—Creo que para purificar tu traición quieres pintarte como más malo de lo que fuiste —me dice, dejando el cigarrillo en un cenicero y afianzándose ambos moños en la cabeza con las dos manos—. ¿Verdad que te quedaste? ¿Verdad que no la dejaste tirada? Mucha gente lo hubiese hecho, pero tú permaneciste allí, ¿no?

Admito que sí, que me quedé. Ya ves. Menudo héroe soy.

—Pues ya está —me dice—. Lo tuyo es patético, desde luego, penoso y lamentable y también ridículo y mezquino. Pero no eres un villano de novela, tío. Hiciste lo que hiciste y luego nació Curtis, que es una monada, ¿no?, y al final Eloísa no pudo perdonarte y os separasteis. Es una putada, pero nadie ha muerto, aquí. Nadie tiene una metástasis. Nadie tiene una putrefacción en la corteza cerebral. Nadie tiene cáncer de lengua o alzhéimer o está sufriendo una hambruna o está de refugiado en un campo de los Balcanes. Lo tuyo es superable. —Juana Bayo apaga su cigarrillo y me toma una mano—. La vida sigue, Cienfuegos.

Medito un instante, recupero mi mano y entonces ella me dice, abriendo sus fosas nasales y haciendo que el brillante pakistaní lance un destello de faro, me dice:

—¿Y cómo le sentó eso a Eugenio Cuchillo? Lo de Asunción, quiero decir.

—Un día se lo conté, hacia esa misma época —contesto, la mirada fija en la cortina de agua que parece separar el balcón del resto del edificio. Uno de los dos guardias civiles abandona la garita de guardia y se mete en el interior del edificio—. Nos acabábamos de meter cocaína en el baño, invitaba él, y se me soltó la lengua, y se lo dije, bastante farruco y con bastante poco tacto, si mal no recuerdo. Creo que también le canté la canción de «El vino que tiene Asunción», pero sustituyendo «vino» por «culo» —Juana sonríe, y luego deja de hacerlo, al percibir que no estaba bromeando—. Él me miró un instante, y cuando impactó en su cabeza la verdad de lo que acababa de escuchar me pegó un puñetazo, el único que ha atizado en su vida. No me hizo sangre; pegó vacilante, sin práctica, y me arreó aquí —indico— en plena oreja. Dolió lo suyo, eso sí. A la mañana siguiente, le dije a Asunción que no iba a volver a verla. Le solté la típica mentira: que era todo muy complicado, aunque en realidad no existía ni una sola complicación teórica —Juana Bayo me observa sin hablar—. Es lo único digno que hice en toda esta historia: abandonar. Bueno, voy a ver cómo está Curtis.

—Te acompaño. ¿Puedo?

—Claro.

Curtis está agarrado a su Pesadilla Monstruosa, pierna fuera de la manta, una pernera del pijama subida, mostrando su rodilla, la boca abierta, como duerme Eloísa, el puño aferrando con fuerza al pequeño muñeco. Su respiración constante y pausada pone el ritmo en la habitación, y ese ritmo se une al de la lluvia, como si cantasen a dúo, como en aquella canción de 1962 que le encantaba a mi madre, el ritmo de la lluvia. Noto la presencia de Juana Bayo detrás de mi hombro, observándole también.

—Da gusto verles así, ¿verdad? —susurra. Y luego desaparece, Voy a abrirme una cerveza, ¿Quieres?, y yo respondo que no, que ya estoy bien, y sigo allí, inmóvil, observando a mi hijo Curtis mientras fuera cae el gran diluvio.

Por un instante, en mi temporal habitación Juanabayoesca, recuerdo el día en que Curtis nació.

Existe un vídeo de la clínica que me rompe el corazón y no he logrado volver a ver nuncajamás. En él Curtis acaba de nacer, está tumbado en la cuna con ruedas del hospital, envuelto en mantas al estilo kebab, los ojos ciegos de boxeador noqueado, y al lado de su cara tumefacta por el trauma puede distinguirse una pegatina que proclama «Curtis C.». En el vídeo se me ve inclinado a su izquierda, agarrando su mano diminuta, recién hecha, acabada de hornear, oliendo su olor a crema hidratante y sangre de placenta y jabón de lavanda y azúcar, y de fondo se oyen voces de alguien fuera de imagen, quizás el padre de Eloísa, que dice: «¡Pero apártate, que no se ve al niño!» Y entonces, en la filmación, me vuelvo por acto reflejo hacia quien ha hablado, y mi cara. Resulta difícil describir esa faz. Cuando la vi en el vídeo, ignoraba que podía utilizar una expresión semejante, que ese rictus estuviese en el catálogo de mi código genético. Es una cara nueva. Una nueva expresión. Algo parecido a cuando me vi en el espejo de casa de Asunción, cuando no reconocía mi reflejo, pero a la vez de forma completamente distinta. Un hombre nuevo, pero esta vez para bien.

Pues allí se ve la expresión de un hombre abrumado por la felicidad, una felicidad que le supera, y que desconoce cómo gestionar, una felicidad que jamás ha existido antes, de la que no hay precedentes, que nunca experimentó y de la que nunca le hablaron; y si lo hicieron, él no estaba por la labor. He ahí el nacimiento instantáneo de un hombre sin nudos, ni amarras, ni ganchos, ni cables, por primera vez; un tipo al que le han regalado por sorpresa una descomunal felicidad Made in Taiwán sin manual de instrucciones.

Y aquel tipo sonriente con los ojos húmedos, estupefacto y tembloroso y aterrorizado y feliz, aquel tipo me rompe el corazón.

Yo me rompo el corazón.

Porque ni escucha lo que todo el mundo le está rogando, y no se aparta, en la maternidad, es incapaz de apartarse de aquel bebé, no puede soltarle, porque teme que si lo suelta todo volverá a ser como antes, toda la mierda y la decepción y el Podrido y el vacío y la crisis y la vergüenza y la autocompasión y la deslealtad y la mentira y el olor a semen rancio, así que se le ve allí, en el vídeo, durante dos minutos, estático, aquel tipo abrumado, aquel tipo feliz que cree que todo se quedará así, que siempre estarán juntos, que jamás se separarán los tres, que siempre dormirán con Curtis en su cama, agarrados los tres, ya para siempre.

Porque aquel tipo cree, sabe, acaba de darse cuenta de repente, inmóvil al lado de la sala de partos, de que aquel niño es su salvación. Lo que salvará su vida. Lo que detendrá la infelicidad. Lo que le absolverá de sus herejías y cobardías del pasado.

Aquel infeliz, que cree que pueden pasarle cosas buenas después de todo. Aquel infeliz, lleno de amor naciente, cree que aquello durará para siempre, el muy ingenuo. Cree que ha sido indultado, ni más ni menos.

Indultado, sí.

Que hubo una reunión en alguna parte, y se consideraron pros y contras de cara a su vida futura, y la asamblea votó darle otra oportunidad. La última oportunidad para ser un hombre distinto, un nuevo ejemplar de ciudadano. Como en Canción de Navidad, como en Qué bello es vivir, como en todas las películas dulzonas.

Y la inmensidad de ese indulto, la posibilidad de que Dios o la asamblea genética o el fantasma traslúcido de las navidades pasadas o un ángel de segunda hayan perdonado su maldad y miseria antiguas se vuelven insostenibles, y casi está a punto de volverse loco, ese hombre, allí en la clínica, y por eso se queda rígido como un maniquí, en el vídeo, «¡Pero apártate, que no se ve al niño!», y él sin escuchar las palabras del padre de Eloísa, sólo agarrando aquella mano invisible de pequeño roedor austral, oliendo su piel inmaculada y pálida como la mantequilla, sintiendo ese hondo y extremo amor genético que ha brotado de la nada, atado allí, pegado allí, sin quererse mover aunque arruinara el metraje, aunque tapara al niño, aunque arruinara la parte gráfica del evento, pues ese infeliz se cree indultado.

Salvado, ¿entiendes? Como si fuese así de fácil.

¡Limpio!

Limpio, coño.

Y por eso ese infeliz me rompe el corazón, y también por eso intento no pensar en él, ni en su indulto fallido, pase lo que pase. Son cosas demasiado grandes. Te pondrías enfermo, ahora de veras.

Paso una semana entera escondido en casa de Juana Bayo, siguiendo las recomendaciones de Santos de Verano, sin contestar el móvil ni hablar con nadie. Estar con ella me sienta bien, porque Juana Bayo es una persona normal: no tiene demonios, ni ambiciones, ni remordimientos, ni pasados mal resueltos. Su benignidad me limpia, esteriliza mis infecciones.

Me alimento regularmente, al fin, y trato de engullir cosas sanas. Juana Bayo me cocina acelgas. Nunca las había probado, aunque parezca imposible. Están buenas, le digo, y lucho por creer en mis propias palabras mientras derramo mares de aceite de oliva, montañas de sal, en el plato. Sólo bebo un vaso de vino joven por la noche, aunque me cuesta. Las tardes en que me corresponde recoger a Curtis, voy a jugar con él y por la noche, ya en casa de Juana Bayo, le cuento cuentos de topos, ranas, elefantes multicromáticos, brujas acomodaticias y razonablemente simpáticas pese a su situación laboral, hipopótamos coronados, la Vía Láctea, semidioses griegos enloquecidos por la envidia, la codicia y la lujuria. Miro por encima los dibujos de un Teo, Teo i la seva família, y pienso en 1985, cuando era adolescente, cuando se dibujó el libro, y un dulce amor por el niño que fui me baña entero, y se derrama sobre Curtis como una cascada. Una sensación tremenda de mil novecientos ochenta y cincoísmo ocupa mi mente a menudo, como un país maravilloso en el que aún nada se había torcido, y la inocencia aún estaba por desmenuzar, y no habían intervenido en mi vida los desastres, decepciones y demonios del futuro. Pensar en aquel año me sienta bien, aunque me entristezca un poco.

Miro la televisión en pijama: todo parece hundirse. Han cazado al yerno del rey en un desfalco sensacional. El gobierno ha anunciado recortes masivos en educación y sanidad para combatir la crisis, pero no en los sueldos de parlamentarios, no anuncia subida de impuestos para los ricos o las grandes corporaciones, ni disminución alguna de los gastos militares, pese a que en Europa ya no hay enemigos de ninguna clase. En Valencia se disuelve a los estudiantes manifestados a garrotazos. En Valencia se construye un aeropuerto donde nunca vuela nadie. El gobierno empieza, nada sutilmente, a poner en duda la viabilidad de un sistema de salud pública. El monstruo encargado de Sanidad afirma que la salud es un bien privado que no depende del Estado, y que «no hay un derecho a la salud». Sube el IVA. Italia, España y Grecia ven cómo se desploman sus mercados, leo en La Nación, y el Estado inyecta capital a los bancos en quiebra. No entiendo lo que eso significa. No comprendo cómo un Estado puede desear salvar a la banca que le llevó al precipicio. ¿No sería más lógico dejar caer ese fardo inútil?

Juana Bayo me explica todas esas cosas y me habla de política mientras las cicatrices en mi cara y manos van cerrándose; cambia mis tiritas, hierve mis acelgas, me arropa en la cama como si fuera un niño de cuarenta años. Me habla de la traición del partido socialista en los ochenta, pese a que fui yo, y no ella, quien vivió aquel periodo (¿cómo no me enteré de todo esto?). Durante una semana no cesa de llover. He dejado de vomitollorar y de beber tanto, aunque sigo pensando en Eloísa a menudo. También le he prometido a Juana Bayo ir a la manifestación masiva de noviembre contra los recortes. Los acampados en la plaza siguen allí a pesar de las trombas y las incomodidades, las amenazas de desalojo y la constante presencia policial. Admiro su determinación y pureza casi tanto como envidio su optimismo inquebrantable. Pienso en 1914 y 1929 y 1939. Pienso en todas las catástrofes y todos los hombres que estuvieron de cuerpo presente en ellas, lo que pensaron, lo que deseaban, lo que perdieron, los que palmaron. Nunca había pensado en estos asuntos; es curioso. Nunca creí que tuviesen una relación directa con mi vida.

Un día me afeito, preparándome para mi regreso victorioso a La Nación, y luego voy a una tonsoría de plaza Universidad, y un africano amable llamado Vincent me cuenta en inglés raro que su novia está aún en Nigeria. Entiendo justo la mitad de lo que me dice. Me cuenta que quiere ahorrar para casarse con ella y traerla aquí y tener hijos, que aquí sí se vive bien, me dice. Pegada con celo al espejo hay una foto de Vincent henchido de orgullo, agarrando por el hombro a un célebre futbolista negro y multimillonario que le mira de reojo, palpablemente molesto por la intromisión. La foto fue tomada en un aeropuerto, se distinguen bolsas de mano en los hombres y grandes ventanales al fondo. Observo la extraña instantánea (lo único que tienen en común ambos bípedos es el color de su piel) mientras él me afeita con máquina el cabello de la nuca y me esculpe una raya al lado que luce borbónica, ondulada como una patata frita. No me veo guapo, pero me siento algo mejor después del corte.

Sueño con decir la verdad, finalmente. Con lanzar un mensaje a toda la gente que he dañado, decirles: Eh, sé lo que hice, era joven e inconsciente y egoísta, no era mi intención, sólo quería deciros que lo siento, que yo sólo quería querer y ser querido, pero no tenía ni idea de cómo conseguirlo. Deciros que ya no llevo el caparazón de armadillo. Que no quiero endurecerme más. Como dice aquella canción: Ni hace falta que encajéis mi mano. Me basta con saber que comprendéis lo que pido.

Me basta con que escuchéis esto: Yo sólo quería querer. Saber cómo se quiere, cuál es el procedimiento, cómo se llega a él. ¿Era eso demasiado pedir?

Algunos días me detengo debajo de toldos, en el paseo de Sant Joan, y tan sólo miro la lluvia con las manos en los bolsillos. Sigue sin hacer nada de frío. Pienso en cosas que olvidé que me gustaban: los bares de carretera secundaria que uno ve al pasar por los pueblos, islas imperecederas de formica y baldosa en mitad del vértigo del progreso. La forma en que anhelaba, de muy joven, estar sentado para siempre en uno de aquellos bares, sólo leyendo y bebiendo y viendo los coches pasar, aún ignorante del Podrido, la crisis, el ansia y el vacío que llegarían. Calmado, feliz en mi refugio, mi fortaleza de la soledad. Siempre le hablaba a Eloísa de aquellos bares, se los señalaba desde el coche, como algo que me gustó tiempo atrás y pugnaba por recordar la razón.

Pienso en Lugares Seguros: la comida que me gustaba de niño, la cocina de mi abuela y los discos que amé, y me pongo de nuevo mi vieja camiseta de Vacuola y Los Citoplasmas, con su cuello deshilachado y su agujero en el sobaco izquierdo. Un día incluso estoy a punto de echarme a bailar con una canción, pero al final me entra el pánico de arruinarlo todo si lo hago, así que permanezco inmóvil, mirando girar un disco titulado Magic bullets como si fuese un diagrama hipnótico. Fui injusto con todos esos discos; ellos no tuvieron la culpa de mi fracaso. Les absuelvo. Después de todo, ¿de quién es culpa la decepción, eh?

Y pienso en otro Lugar Seguro: verano de 1988, a los diecisiete, yendo en bicicleta por un camping donde trabajé. En la avenida que seguía el camino de la playa, pedaleando sin manos, nueve de la mañana, todo el mundo durmiendo en sus caravanas y tiendas, el planeta entero aún en la cama, y el olor del mar de El Prat llenándome la cara por dentro, y la brisa del Mediterráneo en el tupé, música gloriosa sonando en el walkman, explotando sobrenatural en el interior de mi cabeza, we’re living in violent times, oh I tell you. Todos los anhelos y esperanzas y la inocencia de aquellos días y el amor a la vida concentrados allí, sobre aquella bicicleta rápida, pensando que todo iba a ir bien, después de todo.

En casa de Juana Bayo, sueño despierto con otras ciudades, pensiones que olían a minestrone y cocido de pobre con mucha col, hostales que pisé de madrugada, paredes con desconchones como sarpullidos y cristos sacrificados en cada dormitorio, gente que conocí y quise, mujeres a las que traté pésimo, caras de niños con traje y flequillo que olvidé, discos pequeños que no cesé de bailar, clases que me salté, abrigos militares americanos con mosaicos de chapas en las solapas y capucha orlada en cola de zorro, veloces motos multicolor yendo hacia el mismo lugar, todos aquellos sueños rotos, rotos sin solución. Veo casas desde mi balcón, chimeneas y ropa al sol, y me doy cuenta de que estoy cantando sin querer una canción que me encantaba cuando era mozo, y entonces tarareo: aviones plateados, rozando los tejados, no sé de qué me quejo, soy libre ante el espejo, no salgo ahora que puedo.

Cuando llega la noche, me tumbo en mi cama en casa de Juana Bayo y miro el techo, y entonces me esfuerzo por conciliar el sueño, pero sin beber ni espiar a Eloísa ni tomar Dormidina es difícil, y veo las luces de los coches que circulan por la calle reflejadas en el techo como proyecciones de Cinexín mal enfocadas, y veo la ropa de Juana Bayo tirada por todas partes, desorden en campaña, y finalmente consigo dormirme.

Por las mañanas me quedo en cama mientras Juana Bayo se va a sacar fotos por cuenta propia (no para La Nación) al Raval y a Vallcarca, los desahucios y las limpiezas étnicas camufladas de sanitización urbana, para documentar lo que está sucediendo en la ciudad, y yo espero su llegada releyendo algunos libros de humor inglés que traje conmigo, y me esfuerzo por no mirar mi cuenta de correo. Juana me cuenta, un día al regresar a casa, que finalmente no se publicó mi artículo sobre Palacios, y eso me alivia. Pero no enciendo el móvil, por si acaso. Intento recibir algo de esa calma que el resto del mundo da por sentada, que ni valoran. Les envidio. Envidio su placidez, su falta de grandes expectativas, su anhelo de una felicidad sin embrollos. Escucho una canción que habla de ser un árbol, y otra que habla de ser una montaña, y otra más que habla de ser una roca. Pienso mucho en el mensaje de las tres.

Árbol-roca-montaña.

Quizás las canciones sí tenían razón, después de todo.

Escucho una cuarta que habla de gente que es como el Titanic, que va por el mundo hundiendo a los demás, hombres que son plagas. La pongo una y otra vez, sentado delante del aparato reproductor con las manos en las rodillas, como un testarudo monje budista. Busco respuestas en todas partes, vuelvo a escuchar todas las palabras que ha cantado todo el mundo a lo largo de la historia por si allí se esconde la solución. Miro mi foto Sputnik con los cuatro bolígrafos incrustados en la cara, intentando reconocerme en ella, aquel tipo simpático y jovial, aquel hombre que escuchaba penas ajenas, aquel tipo que toreaba a la vida. ¿Adónde se fue? ¿Dónde se esconde?

Acepto a regañadientes lo que soy, fui e hice.

Soy el Titanic. Un hombre-plaga. Ésa es la cruz que acarreo.