No sé cuál de ellos, suelo confundirlos, pero lo que está claro es que es un Teletubby de peluche y lleva un gran leño incrustado violentamente en el culo. Y le falta un ojo. Y le han pintado sangre en el ano, la cara y la boca, y cuelga de una horca, y está ahí, un fruto raro, víctima de un linchamiento racial. ¿Sus cosas favoritas? Si aún las iba buscando, como en aquel capítulo que Curtis siempre miraba, no está teniendo mucha suerte.

Es difícil decir qué hago aquí, observando el muñeco linchado. Ni yo mismo lo sé, si tengo que confesarlo. Sé cuál es mi excusa nuclear: estoy aquí para una entrevista (me repito). Estoy aquí para una entrevista con Defensa Interior, una entrevista no sólo no autorizada, sino completamente ficticia, porque nadie la iba a publicar. Y mucho menos La Nación.

Es domingo por la mañana, seis de noviembre, el día de las elecciones al Parlament. Se me ocurrió hace unas horas, lo de venir aquí. La velada-con-mareo de Defensa Interior había azuzando mi curiosidad, y me descubrí pensando en ello mientras terminaba de pasar a limpio las notas de la entrevista a Palacios, en la oficina de La Nación. Estaba de pie, mirando la calle desde el ventanal de nuestra planta y mesándome la barba. Los antidisturbios habían cercado la plaza Catalunya, y varias de sus furgonetas, enrejadas y sombrías, negras como nubosas noches manchegas, se apostaban en cada una de las cuatro esquinas. Nadie podía entrar ni salir. Los habían sitiado, en previsión de las elecciones.

Imaginé de qué hablaban todos aquellos hombres acorazados y encapuchados dentro de sus vehículos; qué tipo de chistes debían hacer para matar el rato. La forma en que debían hablar de sus mujeres, de sus vecinos árabes, de los chicos de la plaza, de las adolescentes guapas con las que se cruzaban.

—Se creen que pueden contener La Rabia —me dijo Juana Bayo, que se había acercado a donde yo estaba—. Pero no somos sólo los cientos de allá abajo. Somos cientos de miles. Nadie puede pararlo.

—Sí que pueden —le dije, señalando a un contingente de Mossos armados con cara de malas pulgas que descendía, marcial, de una de las furgonetas negras—. Mira esas porras y escopetas enormes. La tradición es que quien almacena los fusiles decide cuándo termina el baile y se encienden las luces y se va todo el mundo a casa, tranquilitos y sin armar bulla.

—Sus porras no van a servirles de nada esta vez. Tenemos la razón, y encima la estamos poniendo en práctica sin recurrir a la violencia. ¿Qué pueden hacernos?

—Sí, ya he escuchado hablar de vuestra posición contraria a la violencia. Eso demuestra que ignoráis el verdadero poder que tiene la intimidación física, Juana Bayo —le dije, abandonando el ventanal—. Nadie quiere recibir. El miedo es un determinante capital del espíritu humano. Está en todos los libros, empezando por los de la Alemania nazi. Así que zúrrales lo suficiente, y aceptarán lo que sea. En cuanto a lo de qué pueden haceros, se me ocurren unos cuantos cientos de ejemplos previamente probados en las cárceles de Argentina, Chile, Ruanda, Bosnia, Polonia y, muy especialmente, las de tu propio país desde 1939 hasta el día de hoy.

—Bah. Ya no tenemos miedo. ¿No has oído el lema? —levantó un poco la voz, a mi espalda—. «Sin casa. Sin trabajo. Sin dinero. Sin miedo.»

—Sin dientes —me reí, recordando el chiste aquel del niño y la bicicleta, pero ella no, así que tuve que carraspear un poco—. La verdad es que os envidio —añadí, dejando aterrizar el culo en la silla que estaba delante de mi ordenador, y levanté la vista. Ella aún escudriñaba la plaza. Llevaba el pelo recogido en una trenza que cruzaba casi toda su espalda y parecía una cola de rape gigante. Llevaba mallas brunas, minifalda de pana verde y bambas negras hechas trizas. Admiré de nuevo sus sólidas piernotas de rugbista—. Tener miedo es un fastidio, la verdad. Limita mucho las opciones prácticas de uno.

—Perros —sólo dijo, sin haberme escuchado. Supuse que se refería a la policía, no a chuchos con collar que pasearan por la calle.

Me concentré en mi página en blanco. Justo cuando me disponía a describir lo genial que era Palacios, Juana Bayo se acercó a mi mesa. Levanté la cabeza con semblante fastidiado y dije, resoplando, Y ahora qué pasa.

—¿Te acuerdas de los dos enajenados que se colaron el otro día en el concierto de Palacios? —me soltó, doblando el cuello hacia un lado y agarrando sin darse cuenta un clip de mi mesa—. ¿Los del mareo y el muñón?

—No era un muñón. Era una manita.

—Lo que sea. Muñón. Manita. Pezuña. ¿Te acuerdas o no?

—Me acuerdo. Por supuesto que me acuerdo. Estaré teniendo pesadillas protagonizadas por ellos hasta el fin de mis días.

—Bueno —desanudando el clip—. Pues da la casualidad de que un amigo mío les conoce. Se llama Zumos, es un escalador que lleva un ateneo en la calle Llibertat. Flipa: se ve que viven en una casa okupada, un par de números más abajo en su misma calle, y beben en su bar. El pequeño vende números de la ONCE en una caseta de la plaza Joanic, y el gigante… El gigante creo que trabaja en una empresa de inserción laboral, recogiendo residuos farmacéuticos. O algo así. Los he visto por Gràcia alguna vez, son todos ex yonquis o deficientes mentales. El grande debe ser una de las dos cosas, o las dos a la vez.

—Llibertat con qué —pregunté, ignorando lo último que había dicho, mientras las moléculas primigenias de una idea empezaban a socializar en mi cerebro. Saqué mi bloc de notas y me sentí Marlowe por un breve instante—. Venga, canta, gorrión.

—Llibertat con Fraternitat.

—Muy graciosa. Haciendo esquina con Igualdad, supongo —me puse a cantar con el puño en alto, soltando el bloc sobre la mesa, y con los dedos de la mano restante haciendo ventosa en la cabeza simulé llevar un gorro frigio ladeado—. ¡Mar-chons, marchons…!

—No es broma: viven en la calle Llibertat con Fraternitat, atontado— y dejó el clip completamente deshecho sobre mi mesa. Parecía que le hubiesen dado una paliza. Ya no parecía un clip; sólo un alambre poco agraciado.

—Joder con el simbolismo —hice descender el puño y lo desmonté, de piedra a papel.

Le di las gracias y me dispuse a irme, colocando primero un brazo y luego el otro dentro de la manga de mi anorak barato. El clip tetrapléjico se quedó allí, sobre mi mesa gris, exhausto tras la operación sin anestesia que le había practicado Juana Bayo.

Mientras recorría la oficina a oscuras vi de lejos a Asturias, el encargado de la sección de libros del suplemento, emergiendo del ascensor. Tenía cara de verraco silvestre, hirsuta y chata, incisivos en rebelión y ojos saltones, los párpados caídos como persianas tontas, y la típica calvicie veterana que debió aparecer en su coronilla a los veinticinco (y parecía haber estado siempre allí, imposibilitando imaginarle de otro modo).

Confieso que nunca llegué a tratar con Asturias, no teníamos demasiado en común y tenía fama de ser un plomo, y lo cierto es que tampoco íbamos a congeniar en el futuro, porque acababan de despedirle. Justo ayer. Había tenido gemelas hacía tan sólo cuatro meses: Dunia y Teresa. El día que se reincorporó después del parto me enseñó las fotos en la máquina de café, los ojos porcinos empañados de pura emoción, pidiendo perdón por ser tan sensiblero, y yo le dije: No pasa nada, Asturias; son muy monas (por decir algo; la verdad es que, como él, tenían una cierta mirada sapuna y eran tirando a feas).

En La Nación, cambié de rumbo con un quiebro fenomenal y me apresuré hacia las escaleras en dirección perfectamente opuesta a la que llevaba Asturias. No sabía qué decirle. ¿Qué puede decírsele a alguien a quien acaban de lanzar a la basura como un pañal pringado? Me convencí de que ya encontraría otro empleo, aunque sabía bien que eso no era cierto. Lo más posible era que fuese de cabeza al paro y a la tristeza sazonada con recetas de neurodepresores que suele acompañarlo.

Bueno, mejor no pensar mucho en esas cosas. Te pondrías enfermo.

En media hora estoy ante el Teletubby, mirándolo fijamente. Quizás es como un felpudo de Bienvenidos, me digo. La casa okupada está efectivamente en la calle Llibertat, como dijo Juana Bayo, casi haciendo esquina con la calle Fraternitat, justo al lado de la calle Progrés. La calle paralela a Llibertat se llama Perill. La fina línea entre libertad y peligro. Me río, en mi cabeza, sin abrir la boca. La calle huele a sopa de pollo y alquitrán, y a la gasolina melosa de los motores de dos tiempos.

Unas puertas más allá, desde donde me encuentro, se distingue una tienda de luminotecnia decorada con dos grandes mosaicos antañones, dos artefactos hermosos de los años cincuenta en perfecto estado de conservación, colocados uno a cada lado de la puerta, que parecen berrear LUZ y FUERZA.

Examino el interior del recinto desde la verja, hincando la nariz entre dos barrotes rebozados de liquen y óxido. La casa exhibe las puertas y ventanas tapiadas a toda prisa por propietario y antidisturbios que son comunes en algunas fincas okupadas. Es la clásica caja unifamiliar española de dos pisos: pared de cemento, persianas verdes desteñidas por el sol, balcón casi ornamental de medio metro, tendedero metálico en el terrado, antena de televisión de la época carolingia. El patio está poblado de maleza, ortigas, menta, porquería heterogénea y piezas de moto y muelles oxidados y cabezas de muñeca Nancy y plástico de varios colores, remanente de juguetes escacharrados de otras navidades, otros inquilinos. Del interior de la casa llega un lamento metálico, como si un elefante apesadumbrado resoplara una y otra vez por un canalón de acero. Durante un instante me pregunto si tendré que manipular el Teletubby para hacer sonar un timbre, quizás sacudir el palo en el interior del recto como si se tratase de una zambomba, pero de repente una ráfaga de ojos topa con el timbre real, y lo pulso. En ese preciso instante oigo cánticos en la calle, y también silbatos, me vuelvo un instante y una pequeña manifestación está marchando por el medio de la calzada. Quince o veinte hombres y mujeres con chalecos grises y verdes de Telefónica, pañuelos rojinegros anudados al cuello. Varios de ellos ríen. Al frente, sostenido entre cuatro o cinco de ellos, un lienzo reclama la READMISIÓN DESPEDIDOS TELEFÓNICA en letras hinchadas de perfil barbapapá. Un tipo alto con gorro de lana del Barça lleva una pancarta que reza: Violencia es cobrar 600 euros.

Una de las mujeres se acerca a mí. Lleva el pelo teñido de rubio con rizos húmedos, y un forro polar Quechua azul cielo, las uñas teñidas color plata de cucharilla. Sonríe y me canta:

—No nos mires, únete.

Y pone en mi mano una pancarta. La giro para leerla: ESTAMOS HARTOS.

Y se aleja, mientras sus amigos empiezan a cantar: «Lo llaman democracia y no lo es.»

En ese momento suena un zumbido en la puerta exterior, y soy admitido al interior del patio, mientras me froto las manos y me ajusto al cuello una bufanda del Europa que le birlé a mi padre hace mucho, mucho tiempo.

No vamos a hablar de mi padre ahora (ya avisé). El pobre diablo no tuvo nada que ver en todo lo que se cuenta aquí. Entre sus numerosas cojeras y demasías no se cuentan el haber provocado mi divorcio, por suerte o por desgracia.

Finalmente se abre la puerta de la casa y aparece el canijo de la otra noche. Desnudo. Desnudo y con la cabeza bañada en humo, un Turó de l’Home coronado por la niebla. Sus testículos, que lucho por no observar, se balancean igual que una red de pesca mayor repleta de atunes. Lleva zapatos amarillos, sin calcetines. En la mano buena sostiene un trombón de varas, en la mala un cigarrillo liado. Da unos pasos hacia delante, colocándose bajo la luz del templado sol invernal, y ajusta los ojos al otear el cielo. Inclina la cabeza hacia la manita de caimán, y da una calada, y secuestra el humo dentro de la garganta, y cuando está cerca de mí aún no lo ha expulsado, y entonces me dice:

—¿S-h-h-í? —con aquella voz aspirada de no querer escupir lo que almacenan tus pulmones. Sus ojos desprenden llamaradas, repletos de capilares, hinchados, los ojos de alguien que duerme distinto, o que lleva tiempo sin hacerlo, o que lo ha hecho últimamente a intervalos de diez minutos cada seis horas, como una víctima de la Ley Antiterrorista española.

—Soy Cienfuegos —digo, esperando algún tipo de reacción, como el absurdo acto reflejo de una época en que aquel apellido significaba algo—. Periodista en La Nación —su cara no muta, aún—. ¿El suplemento del sábado? —y nada. El canijo expele el humo, que yo destierro de mi cara arreando cachetes al aire, y se encoge de hombros—. Os vi en concierto el viernes —digo, como último recurso, y luego le suelto—: Vengo para una entrevista con Defensa Interior. Para un libro que estoy escribiendo.

¿Por qué mentí de ese modo? No se me ocurría cómo decir la verdad sin sonar ridículo: confesar que quizás estaba tratando de pasar una nueva página de mi funesta existencia, buscar cualquier asomo de fractura que me arrancase del círculo vicioso en el que me enquisté hace cuatro meses. Quería evadirme de esta soledad y este desespero. Cambiar de vida, sí. Alterar mi futuro. Fugarme. Y para ello estaba decidido a aferrarme a cualquier cosa, por descabellada que pareciese. Defensa Interior tenía todos los números para ser esa cosa descabellada.

—Si es para un aviso de desahucio, ya lo han entregado —dice, sonriendo, como si no hubiese recibido mi frase, y señala con el trombón de varas al Teletubby colgante. Y desde donde estoy distingo ahora que el muñeco lleva en la espalda una navaja albaceteña, clavada a un pedazo de papel amarillo con pinta oficial, membreteado. Sus facciones (las del canijo, no las del Teletubby) continúan inmutables, y es obvio que no escuchó lo que acabo de decirle. Le casca un último toque al porro y lo deja caer al suelo, y su mano en forma de tortuguita empieza a rascarse el pecho. La jeta sigue ahí, con las cejas en elevación, ya empezando a interrogarse sobre mi presencia. Yo me concentro en una de sus orejas, para no ver la manita ni los testículos, algo más abajo, y digo, finalmente:

—¿Desahucio? No, no, no es eso —agito la cabeza, entrecierro los ojos y levanto sin darme cuenta la pancarta y la agito ante sus ojos. ESTAMOS HARTOS.

—¿Estás con La Rabia, tío? —me espeta de repente, mirando primero la pancarta y luego a mí.

—Claro —miento de nuevo, para mi propia sorpresa—. Lo llaman democracia y sin embargo no lo es —canto, moviendo la cabeza y blandiendo la pancarta en alto. ¿Habrá más estrofas en la canción? Decido repetir la última parte de la frase, para dejar claro mi involucramiento en la causa—. No lo es, no lo es. ¡De ninguna manera! No, no, y mil veces… Ejem. Chim pon.

—Haberlo dicho antes, chaval —suelta él—. ¡Tira para dentro! —la manita agarrándome de un hombro, y yo aparto instintivamente la cabeza hacia un lado, como si me hubiese brincado encima una lagartija con mal aliento, y andamos juntos hacia el interior de la casa.

Es una trapería. Una trapería cruzada con una habitación estudiantil cruzada con una porqueriza cruzada con un laboratorio de serie barata de ciencia ficción. Un trastero lleno de piezas de máquinas, teclados incompletos, cables pelados, altavoces a medio desmantelar, cajas vacías de pizza Sapri, camisetas y calzoncillos grisáceos, abalorios luminosos no identificados, un gato chino que dice adiós en movimiento perpetuo, destornilladores y soldadores aquí y allá, y un montón de enseres de pintor: brochas, cubos, escaleras, rodillos en aguarrás. También cuelgan de las paredes varios carteles: pancartas de La Rabia, uno de The Shamen, otro donde se lee algo en inglés de Spiral Tribe, un smiley pirata, sonriendo como si se trajera algo entre manos, y una pancarta octogonal roja apoyada en la ventana que reza: STOP DESAHUCIOS.

La casa huele a cerrado, a yeso húmedo, a trapos mal secados, a mandarina ligeramente pasada, a aguarrás y pintura plástica y, por encima de todo ello, como soldando todos los olores en uno, a marihuana.

Canijo aparta una cosa larga y oblonga que parece, no, es un didjeridú, y se sienta en un sofá de skai rojo reluciente, pulido por la cantidad de aceite y traseros que lo han ido erosionando, y apoya la manita en el trombón, que coloca en vertical como un fusil en descanso. No me invita a sentarme, así que me quedo de pie y me deshago del anorak. No parece molestarle el silencio. Quizás espera a que diga algo. Pero no sé qué decirle. Habría que hablar ya, vamos. Esto empieza a ser incómodo, Cienfuegos. Un momento, ¿qué hace? ¿Se le está cayendo la cabeza hacia un lado?

Oh: se ha quedado dormido.

—Hola —digo no muy alto, y toso—. Ejem. ¿Ejem? ¿Señor? —y le palpo el hombro izquierdo con precaución. Él abre un solo ojo. El izquierdo.

—¿Sí, dígame?

—Me llamo Cienfuegos —susurro—. Soy de, esto, La Rabia —él continúa con un ojo abierto y el otro cerrado—. Os vi el otro día tocando, tocando… —¿cómo se llamaba?—. La nota. Eso. La nota del amor.

—Oh, La Nota —dice, ojo aún cerrado y mayúsculas en las primeras letras—. La grandeza de La Nota. ¿Te conmovió la grandeza de La Nota?

—Mucho, mucho —apoyo la pancarta de ESTAMOS HARTOS en el suelo y la sostengo en equilibrio bajo la palma de mi mano—. Fue un instante inolvidable.

—Esa nota musical liberará a la gente —me contesta, grave, y luego se acerca una bolsa de plástico llena de pequeños cogollos de hierba seca y comienza a manosear su interior—. Hay ritmos que pueden inducir trances y llevarte más cerca del mundo de los espíritus. Es un ritmo compatible fisiológicamente que puede crear una comunidad telepática de hermanamiento, en estos momentos en que tanto necesitamos una. ¿Entiendes? Ésa es nuestra aportación al proceso de liberación actual —de repente abre el otro ojo, ¡ping!, y me escruta con los dos—. ¿Sabes lo que es una octava, hermano?

—La misma nota pero en una frecuencia más alta, o algo así —contesto, todavía de pie ante él.

—Algo así. Mira, te voy a ofrecer una demostración —y, aún sentado, se tapa un oído con un dedo tostado y abre mucho la boca. Distingo una muela empastada con plata—. Esto es un la3: AAAAAAAA —y su falsete chirría en el eco de la casa—. ¿Captas? Y esto es un la4: AAAAAAAAA —el falsete suena ahora más agudo—. ¿Notas la diferencia tonal? La misma nota pero con el doble de erizos, digo hercios.

—Precioso.

—Pues imagina elevar esa octava y hacerla un todo.

—¿Un toro?

—Un todo, tío —se impacienta—. Anda, siéntate aquí —me invita, tap-tap-tap. Le obedezco, y al sentarme me hinco algo plástico en el trasero. Lo saco, es un CD pegajoso donde se lee Music for zen meditation, y lo deposito a un lado mientras él me propina un cachete algo insultante en la mejilla: plas, plas—. ¿Qué te sucede a ti cuando escuchas una nota que sube una octava, en una canción de un grupo que te gusta, eh? —y señala mi camiseta de Vacuola y Los Citoplasmas—. ¿Eh, colega? ¿Hermano?

—Me emociono. Me pongo de buen humor. No me des bofetadas, te lo ruego.

—Exacto —dice, y se atiza una palmada en el muslo: ¡plas!—. Pues IMAGINA —ahí da una voz— crear música que siempre suba una octava, hasta la eternidad, sin descender jamás. Como la nota perpetua de La Monte Young. ¿Dónde terminaría? —pregunta, pero antes de que pueda responderle se contesta a sí mismo—. Terminaría en la divinidad del hombre, amigo mío. En el acceso a un estadio superior, donde el goce sea orgásmico y sempiterno. Y, por tanto, a la libertad. ¡LIBERTAD! —y levanta ambos brazos. A altura desigual.

Se me queda mirando muy fijamente.

—¿Lo llaman democracia y no lo es? —sugiero, por decir algo.

—¿Qué pasó la otra noche? Un grave error —continúa diciendo, en contestación a una pregunta que no hice, y saca al fin el cogollo escogido de la bolsa y lo desmenuza sobre un papel de fumar, y luego le da forma cilíndrica sobre la superficie de su mejilla, rodándolo con la mano buena—. Riesgo y yo buscábamos La Nota del Amor, pero por las vibraciones del lugar aquel brotó La Nota del Odio. Y, una vez brota el odio, tienes que llevarlo a su lógica conclusión, tío. ¿Entiendes? Es el mismo concepto, sólo que llevado a su lado diabólico: la octava que desciende sempiternamente conduce al puro mal, al dolor, a la perversidad humana. Y sólo puedes acceder a ese estadio infernal con infrasonidos, con bajas frecuencias que operen directamente sobre el cerebro del oyente, como la nota marrón, extraída de una gigantesca caja de resonancia de Helmholtz. ¿Pillas?

—Así, así —respondo, mi mano derecha un Spitfire que oscila las alas en desesperado tirabuzón.

—Llevo un ciego atroz, como ves.

—Ya. ¿Y cuánto hace de esto? —le sigo la corriente—. Que buscáis La Nota, me refiero.

—Desde 1982. Veintinueve años de búsqueda subterránea. Intermitente. En muchas ocasiones no es la prioridad. Atravesamos periodos de más faena —se detiene, y parece haber perdido el hilo, entonces expulsa un kilo de humo, entrecierra los ojos y añade—: Hoy hace cinco días que no dormimos. Un momento: ¿quién eres tú, tío?

—Me llamo Cienfuegos. De La Rabia —levanto el ESTAMOS HARTOS y lo agito un par de veces más, oé-oé—. Os vi la otra noche en el concierto de…

—¿Concierto?

Seis horas más tarde, vuelvo a estar junto a él. El viejo Teletubby (es Dipsy, estoy casi seguro). Se está gestando entre nosotros una gran amistad, quizás influida por la compasión que siento cada vez que me enfrento a la estaca en su trasero. Pulso el timbre por segunda vez, se repite la operación, suena el buzzzz, se me permite el paso, entro en el patio, sale el flaco con una camiseta donde se lee PSYCHIC TV, continúa sin llevar calzoncillos a pesar de los diez grados que hielan las aceras y acuchillan los cogotes, y en cualquier caso la camiseta no hace más que subrayar su desnudez. Y sigue luciendo zapatos amarillos, de punta cuadrada y tacón sólido.

—¿Sí? —me dice, interrogando mis facciones con sus ojillos de topo.

—Ya estoy aquí —contesto, y me froto las manos y respiro algo de vaho hacia fuera.

—Muy bien, colega. Me alegro. Yo también estoy aquí. Ambos estamos aquí, en el planeta, haciendo avanzar la conciencia humana —y se hinca un dedo en la nariz, y hurga allí unos instantes—. Pero, aparte de nuestra existencia compartida en este sistema solar en plena expansión psíquica, ¿qué coño quieres?

Le observo un rato para tratar de discernir si está bromeando.

Nop. No está bromeando. No señor. Permanece estático mirando un punto indeterminado a mi izquierda, a media distancia, en silencio, como si le hubiese dado un aire. Pasan cinco minutos. Bizquea un par de veces. Se rasca una nalga un par de veces más, con la mano buena.

Una hora antes de que suceda todo eso estoy en casa de Eugenio Cuchillo con una temulencia grande, colocando varios artefactos de mala manera en una bolsa cilíndrica de deporte, los ojos cansados y la boca reseca y un hambre canina.

Mientras recapitulo comida con un alto porcentaje de glutamato introduzco en la bolsa varias camisetas arrugadas de grupos musicales (Big Star, MC4, The Byrds, Superchunk y The Fleshtones) y también los únicos pantalones chinos que aún me abrochan, calcetines y calzoncillos limpios y, en el espacio superior que sobra, deposito Mambo para gatos, mi vieja copia, y cierro la cremallera.

En el pasillo me cruzo con Eugenio Cuchillo, que parece que acabe de sobrevivir a un despiadado interrogatorio policial. Los ojos sangrientos, la postura curvilínea, la tiesez petrificada de cuello y brazo izquierdo sugieren que ha pasado un par de horas navegando por esas páginas de sexo virtual que frecuenta a diario desde que abandonó toda esperanza de encontrar un amor. Perfectgirls. Youjizz. Xhamster. Redtube. Hungarianhoneys. Etcétera. No es que Eugenio Cuchillo sea virgen en el sentido etimológico del término, pues tuvo una novia en ciernes hace once o doce años. Ella se llamaba Asunción, y está prohibido tocar el tema, por lo que sucedió entre nosotros tres, así que nunca la mencionamos.

—Eugenio Cuchillo —le espeto, a todas luces enloquecido, con cráteres oculares de lama tibetano y gesticulando con el dedo índice, dibujando bucles concéntricos en el aire—. Me voy de esta casa a cohabitar con unos músicos que están claramente enajenados y que posiblemente vivan al margen de la legalidad. Lo pongo en tu conocimiento para que te enfrentes al hecho de que cualquier opción me parece mejor que vivir aquí, en tu compañía. Aunque, por supuesto, te agradezco que me hayas permitido yacer en tu sofá grasiento durante estos tres meses espantosos. Te garantizo que han sido los peores de mi vida. Puedes estar contento. He tocado fondo al fin. Espero que te vaya bien y que Dios te perdone por tu completa falta de compasión —y le señalo—. Algún día te encontrarás en mi misma situación, y entonces veras por qué duele así. Pero, claro, ahora eres incapaz de imaginarlo, porque careces por completo de corazón y de empatía. Como dijo aquel pastor alemán, «Vinieron a por los comunistas, pero yo no hice nada; vinieron a por los judíos, pero yo no hice nada; y al final, cuando vinieron a por mí, no había nadie para defenderme». O algo así, ahora no me acuerdo de las palabras exactas. Cito de memoria. Lo dijo un pastor. Alemán.

Eugenio Cuchillo me observa frunciendo el ceño y colocándose bien las gafas Buddy Holly en el puente de la nariz. La camisa hawaiana de hoy exhibe coches clásicos americanos, compitiendo por ser los más veloces de su imaginaria carretera pectoral.

—¿Un pastor alemán dijo eso? —contesta—. ¿Quién era, Goofy? ¿El perro hablador?

—Quiero decir un cura alemán, capullo.

Los dos nos reímos a carcajadas a la vez, sin poder evitarlo, casi de forma automática, atávica. Y esa risa nos sorprende tanto que nos quedamos mudos unos segundos. No suelo reír mucho, desde que sucedió lo de Eloísa.

—Pero ahora en serio —le espeto, con boca de argamasa—. Me voy a vivir con esos Defensa Interior, porque los he encontrado.

—Eso no es una razón —me contesta—. Yo podría encontrarme un cerdo defecando en la alacena, y no por eso me iría a compartir piso con él.

—Pues deberías, porque es el único ente con estándares de higiene doméstica similares a los tuyos.

Y volvemos a carcajearnos, los dos, como si no hubiese sucedido ninguna de las cosas que han sucedido, entre ambos y a nuestro asuncionesco alrededor.

—Qué cretino eres, Cienfuegos —me dice Eugenio Cuchillo, y ahora sí se pone serio, muy serio, demasiado para mi gusto, si tengo que ser sincero—. No sé cómo nadie te aguanta. Vas por el mundo pidiendo compasión, haciéndote la víctima, porque según tú todo es siempre culpa de alguien: del mundo, de Eloísa, de tu jefe, de la imbecilidad de la gente, de la mala suerte, de la maldición del destino, de tu madre loca, de la muerte de tu abuela. Pero el que no tiene ninguna empatía eres tú. Tú-tútú —casi tarareando, y meneando la cabeza de un lado a otro—. Siempre va todo de ti. El centro del universo. Pero tú eres el que siempre lo jode todo.

Cierro los labios con fuerza mientras un odio caliente me recubre y enrojece las mejillas, como si me hubiese metido a lo loco debajo de una ducha de agua hirviendo. Una parte de la cogorza parece desvanecerse de repente. Recuerdo el día en que, con la guardia baja, le conté lo que había sucedido (y estaba sucediendo) de verdad con Eloísa, y la bifurcación asuncionesca. Lo que yo había hecho, cuando el Podrido. Mi parte de la debacle. Eugenio Cuchillo acababa de convidarme a cocaína en el baño y, acelerado y beodo como iba, me dio por conversar. Eloísa estaba aún embarazada, entonces. Aquella noche, Eugenio me pegó el único puñetazo que ha soltado en la vida. En toda la oreja.

—Hay que aceptar la culpa de vez en cuando, Cienfuegos. Te lo digo como amigo, pese a todo lo que ha pasado entre nosotros, porque nadie te lo va a decir si no te lo digo yo, porque ya no queda nadie que te aguante, vamos. Pero yo te conozco desde que tenías diecinueve años. Acepta todo lo malo que hiciste, y que el único responsable de ello eras tú. Vete a saber, quizás eso te ayude a progresar.

—P-progresar no es una palabra positiva. Los cánceres también progresan, avanzan hacia delante, pero pudriendo la carne a su paso —digo, farfullando y con un ojo a medio parpadear, semiciego de nuevo. Me froto una mejilla con la mano plana, apretujando.

—Ya sabes lo que quiero decir. A veces la culpa es útil. Quizás sea bueno vivir con algo como lo tuyo en la conciencia.

—Cómo se nota que ese peso no lo llevas tú, maricón.

—Es la única forma de no volver a repetir el error —añade, tranquilo y sincero. Un par de Corvettes azul eléctrico (¿o son Cadillacs?) de su camisa emprenden una súbita huida por la Ruta 66 que Eugenio Cuchillo lleva impresa cerca del sobaco izquierdo.

—Bueno, no me taladres —cierro los ojos y me froto el pelo—. Ya lo he entendido. Todo el mundo me sermonea, últimamente —le miento, y él lo sabe. Me ocupé de que no quedara en el mundo una sola persona que pudiese sermonearme. Quemé mis puentes, como suele decirse.

—Esto va a acabar mal, eso sí lo ves, ¿no? Si continúas así. Por eso todo el mundo te sermonea. Porque has sido siempre un hijo de puta que iba a la suya, y que se jodan los demás. Como no cambies, despídete de Eloísa para siempre.

—Eloísa ya se ha ido para siempre —le contesto, y me vuelvo—. Y los hijos de puta no cambian. ¿Cómo van a cambiar? ¿Cómo voy yo a cambiar?

Eugenio Cuchillo se queda allí, dirigiéndome una mirada torva, y de repente parece un tótem de los indios de Alaska. Un tótem meditabundo que cavilara de veras sobre mi pregunta anterior, tratando de encontrar maneras de modificar al hijo de puta, de modificarme a mí, como si mi pregunta no fuese en absoluto retórica, sino por completo literal. ¿De qué modo le cambiamos el cerebro defectuoso a este monstruo de Frankenstein?

Antes de salir por la puerta de su casa, me quedo quieto mirando hacia el exterior y, con la mano en un rodillo imaginario colocado en posición vertical, haciendo que pulimento una columna de mármol, sin volverme hacia Eugenio Cuchillo, digo, recitando:

—Qui-qui-qui-qui-qui… —arañando el rodillo imaginario hacia delante y hacia atrás, haciendo que rapeo—. ¡Quie-ro el Cu-chi-llo!

Igual que en una película de Eddie Murphy que a mí y a Eugenio Cuchillo nos divertía mucho de jóvenes, cuando vivíamos juntos. El chico de oro. Sólo teníamos dos cintas de vídeo, y nos terminamos sabiendo todos los diálogos y escenas de aquellas dos películas de memoria.

No tengo que volverme para saber que Eugenio Cuchillo está ahora muriéndose de risa, doblado sobre sí mismo, convirtiéndose en un potro de madera, olvidando lo mucho que me odia a veces, a menudo, casi siempre. Luego, sin despedirme, me marcho.

¿Sabéis de qué me acuerdo a menudo? De un día que íbamos juntos por la calle, en el año 2005, en pleno verano, Eloísa y yo. Uno de esos finales de tarde cargados de colonia infantil y jazmín y asfalto y gasolina de scooter y champú de manzanilla y chopos jóvenes. Íbamos abrazados los dos por una calle de Gràcia, en plenas fiestas, tropezando con el gentío, y al pasar cerca de un patio escuchamos al otro lado de la tapia el sonido de una fiesta: música, algún cántico, olor a tabaco y ¡plops! de botellas recién inauguradas y cien conversaciones entrelazándose bajo un sauce iluminado. Y Eloísa y yo nos miramos y sonreímos, aquel día, inundados por un repentino afecto hacia la humanidad, hecha materia en todo aquel sonido de fiesta entre amigos.

Y, de repente, la música paró y una voz empezó a gritar «Que hable el Figueras, que hable el Figueras», y el resto de invitados se unió a aquella voz, y en nada eran un coro de góspel, todos chillando «Que hable el Figueras» y dando palmas. Y el Figueras, a quien no vimos, porque le cubría la tapia, debió encaramarse a alguna mesa y empezó a decir, emocionado: «Estoy muy contento de que estéis todos aquí, celebrando mi cumpleaños… De que estén todos mi amigos, y toda la gente a quien quiero…» Y se interrumpió, y debió tragar un buen cascote de saliva, y luchó por continuar y fue incapaz, y entonces se oyó un «Bueno, gracias a todos» más débil, y luego el Ooooh que dejan escapar las chicas cuando un niño sonríe, o un perrito mueve la cola, o un hombre adulto se echa a llorar.

Y, por otras razones bien distintas, al otro lado de la tapia, yo estuve a punto de echarme a llorar también. Y miré mis dos zapatos, y miré los socavones en el asfalto, más abiertos y oscuros que bostezos felinos, y tragué ese trago de saliva triste que pasa por el cuello y sabe a serrín con guindillas. Y Eloísa sólo me echó una mano a la nuca y murmuró: «No pasa nada, Cienfuegos. Cada uno es como es y quiere a su manera.» Mientras de fondo sonaba un «Cumpleaños feliz» ajeno. Eloísa era capaz de leerme el pensamiento.

—No soy el tipo de persona al que la gente quiere de ese modo —le dije, y su mano escuálida estaba ahora en mi espalda y sus labios en mi frente, como una bendición parroquial.

Eloísa me abrazó fuerte, me besó más fuerte aún y me alejó a empujones de allí, como si aquella fiesta fuese un accidente de carretera. Como algo que es mejor no ver de cerca, no sea que te joda la vida entera.

—¡Que cante el Cienfuegos! —me cantó Eloísa aquella noche del 2005, cuando llegábamos a casa, colocándose ante mí y dando palmas y despertando a algunos vecinos del Born—. ¡Que cante ya el Cienfuegos, que es un tío grande!

Yo la cogí por la cintura, cerca del interfono. Aquella cintura de hormiga. Su aliento olía a lima y chicle, y su cuello a un tenaz perfume llamado Paris. Una fragancia como de niña, que venía en una caja rosa; era el que llevaba a los diecisiete y nunca lo cambió, ni siquiera por mí, y eso que le dije cien veces que me aturdía, aquel pestazo a cerezas y rosas. Palpé con los dedos el vello invisible del coxis por debajo de sus pantalones, justo encima de sus nalgas (me encantaba esa zona). Y le canté, suavemente, al oído (porque entonces aún cantaba todo el tiempo):

Ay en el beso que te di (paparapá)

hace piedra el corazón (paparapá)

dime si sientes tú por mí (paparapá)

lo mismo que siento yo.

—Pues claro que siento lo mismo, pasmao.

—Sólo preguntaba, huesuda.

—¿Lo ves, como sí iba alguien a pedirte que cantaras? —me dijo—. Tienes que tener más fe en la gente, malpensado.

Así que le seguí cantando durante todo el tiempo que me dejó. Que fue bastante, pero no suficiente. Nunca es suficiente.

Que sí, que sí.

Defensa me observa, sentado en un taburete, el cabello detrás de las orejas y los párpados perezosos, bajados como toldos de julio a media tarde. Sigue semidesnudo, fumando de una cachimba con apariencia de alambique casero. Ya estamos dentro de la casa, sentados en un sofá de skai rojo que parece despellejarse a sí mismo, mudar de piel, como una iguana.

Me pasa el narguile, y tomo la boquilla entubada y aspiro el humo, y toso un par de veces. Cojones. Esto está fuerte.

—¿Fumas mucho? —me pregunta.

—Demasiado —le contesto, y fumo otra vez, y luego le devuelvo el tubo con las mejillas hinchadas. Soplo el humo tras tragar la mitad—. TJOM, TJOM. Debería dejarlo un poco. Esta mierda me está matando.

La verdad es que no fumo hachís desde BUP, una terminología que ni siquiera existe. La última vez que fumé hachís, en la fábrica de ladrillos que había detrás de mi instituto, junto a unos amigos filodelincuentes, agarré tal ciego de porros y moscatel que perdí un zapato y, cuando llegué a casa, cagué por error en el bidé. Una caca perruna, retorcida e insignificante: fea. Mi madre me lo estuvo recordando hasta el día de su muerte. Para ella, cagar en un bidé era peor que asesinar a alguien.

—Como te decía en la puerta, me llamo Cienfuegos. —Y aspiro hondo y me froto la cara, masajeando mis párpados y mejillas, pero también como si a la vez deseara moldear mis facciones, hacerme otro busto en arcilla. Y clavo los codos en las rodillas y me miro los mocasines de tela, que se multiplican en seis, igual que si me hubiera transformado en una escolopendra, y noto que empiezo a estar muy subido, por culpa de la falta de práctica. Le recuento grosso modo los detalles de mi vida averiada, y añado—: No sé por qué te explico todo esto; creo que el porro me está subiendo un montón. ¿A ti no? Me siento… —señalo de repente un punto móvil situado cerca de mi pie, perdiendo el hilo—. Oh, una linda mariquita.

—Es una cucaracha, creo —dice Defensa.

—¿Sí? —atrapo el insecto del suelo y me lo acerco a la nariz. Es una cucaracha, en efecto. El bicho mueve las patas con desesperación, correteando en el aire a la usanza del Coyote—. Te llamaré Evelyn —me vuelvo hacia Defensa, tratando de sonreír, y la cucaracha aprovecha el descuido para subirse por mi brazo a toda prisa y encaramárseme por la maleza capilar, buscando un escondrijo. Son extrañas, las cucarachas (pienso); son definitivamente insectos, pero si te fijas no son tan distintas de algunos pequeños mamíferos. Hay en ellas una insinuación de inteligencia vertebrada, como si fuesen capaces de sentir miedo, o afecto, o…

—Tienes ojos tristes, Cienfuegos —suelta Defensa, interrumpiendo mis reflexiones internas sobre el fascinante mundo de las cucarachas. Hemos intercambiado roles de algún modo imprevisto. De repente parece mucho más sobrio y centrado que yo. No recuerdo cuándo puede haber sucedido este trueque de borracheras—. Como si llevaras una carga muy pesada en los hombros.

—Echo de menos a mi familia —le digo. De repente ya no tengo seis pies. Tengo uno solo. ¿He sido amputado en un momento de distracción? Empiezo a buscarme el otro pie. Ah: míralo. Estaba debajo de mi muslo, el pillastre. Y ahora se me ha dormido, caramba. Le doy un par de buenos azotes a la pantorrilla para que la circulación regrese a la zona. Entonces me doy cuenta de que llevo un buen rato concentrado en esto, sin decir palabra, abofeteándome las cachas una y otra vez como un demente. Miro hacia Defensa, que sigue observándome y esperando que continúe con la frase. Así que le digo:

—No sabes lo que es que te separen de tu familia. Es como una falta física —me aprieto la panza como si buscase arrancarla—. Como si te faltase algo todo el tiempo. Ahora entiendo a los inmigrantes, el dolor de la separación… Ellos dos eran mi sol. No los inmigrantes. Eloísa y Curtis, quiero decir.

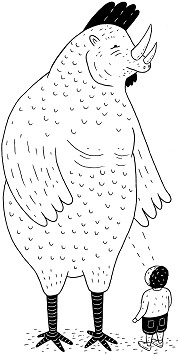

De repente aparece el llamado Riesgo desde otra parte de la casa. Enorme como lo recordaba. Pienso por un instante en un personaje de Raymond Chandler, uno que era francamente descomunal; en sus manos, las pistolas parecían juguetitos de plástico, miniaturas coreanas. Riesgo cruza una puerta encogiéndose todo él, una Alicia a medio cambiar de talla en la canción de Jefferson Airplane, y contrayendo los hombros para no arrancar la madera de los goznes.

Riesgo se coloca cerca de donde estamos, al otro lado del sofá, y me mira interrogante, aunque sin insolencia, y coloca una manaza en el sofá y de repente somos muñecas en su casa de muñecas.

—Es Cienfuegos, un amigo —le dice Defensa, señalándome con el pulgar.

La cucaracha de mi cabeza (Evelyn) se lanza al vacío. Hay hartazgo y desilusión en el movimiento de sus antenas. Suicidio blatodeo, sólo que al final no, porque rebota en el sofá y cae de pie sobre las baldosas, y entonces agita las antenas y se larga a toda velocidad. Riéndose, quizás.

Riesgo asiente con la cabeza, desde las alturas. Su cabeza, así, tan pequeña (por la perspectiva) al lado de sus muslos y barriga kilométrica, le hace parecer un kikaiju de Mazinger. Uno de esos brutos mecánicos con cuerpo de musculado escarabajo de la patata.

—¿Por qué no habla? —le medio susurro, medio farfullo, a Defensa, mi mano haciendo de paraviento borracho en la mejilla derecha—. ¿Es mudo?

—En absoluto —contesta Defensa, tirando de un hombro de su camiseta para recolocarla correctamente en su tronco—. ¿Qué te hace decir eso?

Nos quedamos un instante callados los tres. Oh: ahora distingo sin ningún género de dudas que voy pedo. Muy pedo. Pedísimo, si existe ese superlativo. Superpedorrísimo espialido…

—¿Se puede saber por qué te echó de casa tu mujer? —suelta Defensa. Se mueve un poco sobre el sofá de skai, así que alcanzo a distinguir un destello de su nalga blancuzca y famélica—. Si no es mucho preguntar, ¿eh?

Bajo la cabeza y cierro los ojos. Estoy así unos segundos, como si me hubiese dado algo. Defensa me zarandea enérgicamente de un hombro, sin duda pensando que me había dado algo.

—Los detalles dan igual —le digo, después de uno de esos suspiros que parecen no terminar nunca al inspirar, y que cuando sueltas aire te abandonan con varios casi sollozos lastimeros y patéticos y tartamudos—. La cuestión es que sucedió algo terrible, y fue por mi culpa. Y yo no creía que ese algo terrible fuese algo tan terrible, porque entonces sucedió algo maravilloso que yo creía que anulaba lo terrible, pero resultó que no: que lo terrible no se cancelaba por nada de lo maravilloso.

Defensa entrecierra los ojos, volviendo la cabeza hacia donde estoy.

—No estoy seguro de haber compren…

—Mira. Shhhht —le interrumpo, poniendo mi mano en su boca y luego separándola—. Es superfácil, tío. ¿Lo terrible? Es algo que hice. ¿Lo maravilloso? Es Curtis. Mi algo-que-hice permanece aquí a pesar de Curtis, aunque yo creía que Curtis anulaba la terribli… La tetribi… La terribilidad de mis actos.

—Sigo sin ent…

—No importa —le interrumpo por segunda vez, levantando ambas manos en silueta de anticuado portero de fútbol, perfectamente extrapedo—. Lo único que pasa es que necesito un lugar donde dormir durante un tiempo. ¿Puedo quedarme con vosotros? —y les miro alternativamente a ambos.

—Claro, tío —dice Defensa, poniendo una mano en mi mejilla. Riesgo asiente con la cabeza, y también pone su mano, su gran mano, en mi otra mejilla. Ambos me acarician el melón durante un par de segundos, masajeando mis cachetes con cariño animal. La postura es, sin duda, una de las más absurdas que ha conocido la humanidad. Me deshago de ambas manos y me pongo en pie, y todo da vueltas, todo me da vueltas.

—Graciasghmpf —digo, eclosionando la boca e hinchando las mejillas, porque el vómito ha empezado a trepar hacia mi boca a toda velocidad, y salgo corriendo hacia donde ellos me indican con frenética mímica, y abro la puerta del baño de un empujón y entonces, como el que conduce un autobús de porcelana, agarro el retrete con ambas manos, y me pongo a devolver y a llorar, simultáneamente.

Defensa y Riesgo escuchan los dos sonidos desde el sofá, el vomitollanto que acabo de inventar, y se miran, y suspiran a su vez. Como habiéndose contagiado de mis pesares.

Logro escapar de la casa de Defensa Interior para respirar una pizca de aire limpio. Son sólo las seis de la tarde, pero el cielo se está tiñendo de un color granizado aguado de sandía que parece durar unos minutos nada más, y el sol se refugia detrás de los edificios de la calle Llibertat a gran velocidad, la impresión que da es que le esperan en otra parte del globo, y todo en Barcelona empieza a cubrirse de un gris desdichado y lleno de melancolía que no me es de ninguna ayuda.

Ya no estoy ciego. Ya empiezo a ver, aunque aún desdibujado, como un paciente operado de cataratas. Y sufro la resaca más grande que ha visto la ciudad. Qué mal saque tengo. Nunca me ha sentado bien beber, y fumar peor aún. De mozo siempre terminaba peleándome con alguien, o desmayándome, o vomitando en el interior de algún vehículo. Aunque lo más habitual era que pusiera en práctica una aguerrida combinación de las tres: un I.V.D.: Insulto-Vómito-Desvanecimiento, con ocasional defecación en emplazamiento desaconsejable. Ésas eran las claves de mi éxito.

Paseando, sin casi darme cuenta, las manos bien hundidas en los bolsillos del anorak, desciendo desde el sur de Gràcia hasta el paseo de Sant Joan, y me detengo en la esquina con Indústria donde vivía Eloísa de joven, donde dormí por vez primera aquella noche de verano del año 2003. Me acomodo en un banco helado del paseo y, sin querer, me pongo a observar a un par de niños que juegan en el parque más cercano, pendiendo de un iglú de hierro, levantando las piernas para no tocar tierra, mientras sus madres los observan sin demasiado interés.

El paseo ahora ha dejado de recibir luz diurna, y sólo lo iluminan los autobuses pasajeros y las grandes farolas que lo delimitan avenida abajo por cada lado, una gran pista de aterrizaje que va a parar al parque de la Ciutadella y, luego, al mar. El escaparate roto de una empresa de trabajo temporal se exhibe al otro lado del paso de cebra como una mala dentadura. Hay carteles de La Rabia colgando a modo de guirnaldas entre los árboles, y grafitis en las paredes. Estamos Hartos. Democracia Real Ya. No hay pan para tanto chorizo. En la acera izquierda, la secuencia de establecimientos parece tener un discurso propio, me habla: una agencia de viajes cerrada; un bar gallego, O’Chispa, en traspaso; una tienda de manicura china, abierta; otro bar gallego, con nombre gallego (O’Retorno), aunque regentado por camboyanos que fuman sin cesar en la puerta; un banco que afirma ser mi mejor amigo y buscar mi felicidad; tres carteles de Se Alquila en balcones, dos carteles de En Venta en portales. Miro la copa de los árboles, por si aún está el póster de John Lennon que lancé por el balcón de Eloísa aquella vez.

Ya no está, claro. No sé qué esperaba.

Sí que lo sé: esperaba que aún estuviese. Es increíble. ¿Cómo puedo haber pensado eso? Hay que ser anormal.

De repente, observando de nuevo a los niños del paseo, me acuerdo de una frase de Curtis que me rompió el corazón, una vez. Era un día en que me enfadé por algo que había hecho, quizás fue aquella tarde en que acababa de mearse en el suelo a conciencia, sólo para jorobar, y le solté un grito, enfurecido. Y al instante, para explicarme, añadí, con más dulzura:

—Ya eres mayor, Curtis. Ya no eres pequeño. Ya no puedes hacer estas cosas, ¿entiendes?

Y él, con la boca arrugada, contraída y en puchero, plantado en medio de su charco de meados, el flamenco más desaseado del estanque, sacó el labio inferior y contestó:

—No quiero ser mayor. Quiero ser un poco pequeño.

E hizo la señal de «un poco» con dos dedos. Y añadió:

—¿Ves? Un poco pequeño.

Y empezó a andar por la sala con la espalda torcida, como tratando de disminuir su estatura, como restándose edad, como si de golpe hubiese visto de forma terrible que lo de crecer no era bueno. Que envejecer era peor.

Yo, al ver aquello, me reí lo mío, pero me reí con unas ganas terribles de llorar a mares, porque vi lo que él había sentido: el miedo al futuro. Sin que fuese miedo auténtico, pero igual: la desgana de crecer, de avanzar, hacia el estadio adulto, que sólo le acarrea a uno dolores, sinsabores y traiciones.

De golpe siento lo mismo que mi hijo, aquí en el paseo de Sant Joan a las siete de la tarde. El deseo de ser un poco pequeño. Retroceder al menos a cuando conocí a Eloísa en el año 2003, o a cuando nació Curtis, y yo creía que ya íbamos a ser felices siempre, a estar juntos siempre, y paseábamos por aquellos campos de maíz dulce que había por todas partes antes de esto, antes de lo de hoy, antes del Podrido, antes de mi culpa, antes del mal, antes de todo lo que sucedió, antes de aquellas noches en que mi cuerpo desprendía olor a semen y sudor y coño ajeno, antes de que ella se sujetara con ambas manos la barriga de ocho meses y, sollozando, me preguntara en el comedor: «Pero ¿por qué?, ¿por qué me estás haciendo esto?»

Un poco pequeño. Sólo un poco, nada más.

Lo justo, vaya.

Pasan un par o tres de días. Enciendo mi teléfono móvil, que llevaba desconectado desde Dios sabe cuándo. Llamadas perdidas de Eugenio Cuchillo, Sascha, Juana Bayo y Eloísa (que sólo llamaba, estoy seguro, para organizar el calendario curtisiano). Ése es mi deprimente círculo de contactos. No le devuelvo la llamada a nadie y vuelvo a pulsar la tecla roja.

Esa tarde recojo a Curtis del colegio y lo llevo a visitar a los Defensa Interior, con los que he estado intimando de forma creciente. Las malas condiciones estrechan lazos.

Es posible que tengamos que dormir chez D. I. esta noche, los dos, porque Eloísa está de viaje a no sé qué ciudad de Europa y no vuelve hasta el viernes. Haciendo turismo mientras yo viajo a los infiernos. Cada uno tiene sus hobbies, supongo.

—Éste es Curtis, chicos —y le obligo a avanzar empujando su cabeza—. Di «Hola», Curtis.

—Hola.

Defensa catapulta eficazmente tras el sofá una cachimba hecha con una botella de Font Vella punzada, que continúa humeando desde allí con un hilillo lechoso, fino y blanco como un cordel trenzado, y se pone en pie. Riesgo, que estaba haciendo flexiones con los puños en el suelo, también da un brinco, y ambos se colocan delante de Curtis, que les sonríe. Los tres, allí en formación, las estaturas tan distintas, cobran una belleza plástica extraña. Parecen matrioskas rusas: muy grande, mediano, pequeño. En perfecto orden, de más a menos.

—Hola Curtis —dice Defensa. Y, tras inclinarse previamente, le hace entrega de la mano buena.

—¿Por qué tienes mano de cocodrilo? —escupe mi hijo sin coger la mano, señalando la inefectiva, al otro lado del tronco, y yo le casco un pequeño calvot en el cogote. Penk—. ¡Ay! ¡No pegues!

—No pego —le digo, agachándome unos centímetros como para una foto de alineación de fútbol, las manos en mis rodillas y colocándome justo enfrente de su cara, casi rozando su nariz con la mía—. Eso no es pegar, Curtis. No cuenta como pegar. Si dices eso, la gente pensará que te zurro regularmente, cosa que no es cierta.

—¡Sí pegas! —miente, agitándose, y trata de arañarme—. ¡Eres un pegón! ¡Eres un pegón y por tu culpa mamá no está aquí porque eres… —le agarro de las muñecas, y él pierde el hilo y lo recupera bien rápido—. ¡No te quiero! ¡Ya no te quiero! ¡No somos amigos! ¡Quiero que venga mamá! —y se echa a llorar. De esa forma terrible y sentida, la forma en que lloran los niños cuando lloran de veras, no por un capricho, cuando se enfrentan a la injusticia o la violencia o el desamor o la confusión y el caos.

Odio ese llanto, porque hace que me sienta desamparado e inefectivo. Lo odio por cómo manipula mis hormonas y mi instinto paterno.

Aún de cuclillas, le abrazo fuerte, y su cuerpo todavía se resiste al abrazo, y se agita y tiembla como una anguila tratando de escapar, y le aplico una mano a la nuca, y le acaricio el pelo color nieve recién caída, su cabello de ángel, y le doy un beso en la mejilla llena de lágrimas, y la boca se me llena del familiar sabor a plomo y galleta salada.

—Yo también, Curtis. Yo también quiero que venga mamá —le digo, casi besando su oreja, aún maniatándolo con afecto, y entonces pienso que haría lo que fuese por defenderlo. Que mataría por ahorrarle el dolor. Que mataría a gente que intentara dañarle. Los mataría de verdad, no de manera retórica.

—Soy medio cocodrilo, Curtis —dice de repente Defensa detrás de nosotros, riéndose y enseñando su no-colmillo, la plaza de parking siempre libre que acampa en su dentadura, y nos volvemos, Curtis y yo—. Mi mamá era un caimán. ¿Ves este agujero que tengo en los dientes? Me lo hice comiéndome un hipopótamo.

—Me gustan los hipopótamos. Y los rinocerontes —dice Curtis, la sonrisa reasomando, y zafándose de mí y secándose las lágrimas con ambos puños. Olvidando su pesar.

—Pues tienes suerte —y señala a Riesgo—. Riesgo es una mezcla de rinoceronte e hipopótamo. Un Ripocepótamo, se les llama.

—Ri-po-ce-pó-ta-mo —repite Curtis prestando gran atención.

—Ripocepótamo —repito yo, dudoso, poniéndome en pie y mirándoles.

Riesgo muestra una caja de donuts glaseados con chocolate blanco y moteados con virutas de chocolate con leche —parecen donettes microscópicos, en el altiplano de su manaza— y se la presenta a Curtis. Defensa se pone de puntillas y le endereza la cresta a Riesgo.

—También es medio gallo, ahora que me acuerdo —y grita—: ¡Kikirikí! Un Ripogallo.

Y Curtis se ríe, donut en mano, y repite: «Ripogallo», como intentando memorizarlo, bendita criatura. Luego dice Gracias y Riesgo asiente con la cabeza, y los tres se marchan hacia el patio, Curtis me da un beso en la mano primero, un besote que consigue anudarme la tráquea y las cuerdas vocales, y entonces Defensa empieza a contar la historia de una cama voladora que suena un poco como la de La bruja novata, sólo oigo unas cuantas frases sueltas mientras se alejan de mí, y hay un momento en que la luz solar desvaneciéndose en el exterior perfila las tres siluetas, el gigante, el manco y el albino saliendo de la casa, un poco como los extraterrestres entrando en el platillo al final de Encuentros en la tercera fase, y el trío cobra así (con ese mortecino fulgor de tarde invernal barcelonesa) una nueva hermosura monstruosa, como si de repente la belleza fuese sólo capaz de anidar de veras en los corazones blandos y los cuerpos rotos, como si la auténtica perfección fuese patrimonio exclusivo de los descastados, deformes y olvidados. De los niños y locos y pobres y feos. Una belleza tan majestuosa y limpia que ningún guapo, rico o cuerdo podrá siquiera acariciar, nunca jamás. Nuncajamás.

Un par de noches más tarde, día de no-Curtis. 3.00 horas, otra vez la puerta de la casa de Eloísa, mi ex casa, tratemos de adivinar quién está detrás del buzón, y encima con una nueva cogorza de insoportable magnitud. Exacto: yo. Ecce homo. Ecce Gordus. He aquí el imbécil entre el centeno, una vez más. El cuarentón grotesco que, tras pasar una tarde fumando porros y bebiendo cicuta junto a Defensa y Riesgo, se agazapa ahora detrás de la seta amarilla de correos, con una caja de pizza Sapri en una mano y una porción de Frutti di Mare a medio comer en la boca, el aceite de los mejillones en escabeche goteando hacia el suelo, y tambaleándose todo él con las paredes trémulas de un edificio en pleno derribo. Sí, no cabe duda: ése soy yo, yo y no otro, con un pedazo de calamar a medio masticar entre las muelas y una gran borrachera en mis sentidos y extremidades, que se mueven a sus anchas sin esperar órdenes concretas, ignorando la cadena de mando.

—Santo Shanghái —digo, en voz alta, con la boca llena y escupiendo fragmentos de gamba descongelada—. Vaya tablón.

Dejo caer la caja de pizza, que ya terminé y me ha sentado fatal, el nudo que se extiende en grandes llamaradas de pasión destructora por mi tracto digestivo, y me abrazo con ambas manos al buzón.

—Amorcito —digo, y me repugno de inmediato al verme difuso en el cristal de una zapatería de señoras.

Y de repente, mientras despego la mejilla de la superficie helada del buzón metálico, mi cara se vuelve sin previo aviso hacia la acera del edificio donde viví, y veo a Eloísa. También a Adolfo, ese aprovechado y maniobrero y patrulla escoba de mujeres que no le pertenecen. Los veo por cuadriplicado, pero es innegable: son ellos dos, en toda su inmensa conjura. Abrazándose las espaldas como dos delanteros de rugby a punto de empezar una melé, y si entrecierro mucho los ojos vuelven a ser dos, sólo dos, siempre dos, obviamente ya sin mí.

—Serán hijos de puta… —balbuceo, sin soltar el buzón aún, como un desgraciado a punto de ahogarse en alta mar que se resistiese a abandonar su barril de pólvora flotante.

Los dos caminan hasta la puerta de la finca sin reparar en mi presencia, charlando apaciblemente, y mientras Eloísa rebusca las llaves en su bolso, pues siempre tarda horas en encontrar los útiles urgentes, él la agarra con suavidad, y le da la vuelta como el que mueve un periscopio, y pone la nariz de ella enfocando hacia él, como un punto de mira sublime, perfecto, y desde aquí veo el cabello albino de ella, y su gabardina afrancesada verde esmeralda con capucha, y sus botines de charol, y su falda plisada de tartán hasta la rodilla, y entonces él le dice algo, y ella contesta otra cosa, y entonces se besan.

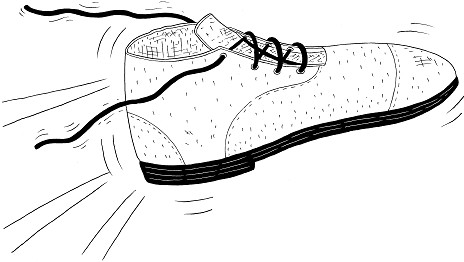

La furia me invade. Soy incapaz de gestionar esa visión ¿Los labios de Eloísa, que fue mi sol, que fue mi luz y mi fuerza, pegados a otros labios? Me separo del buzón, y busco apresuradamente a mi alrededor algo contundente que lanzar, y no hay maldita la cosa, éste es el barrio más limpio de Barcelona, coño, y (¡Bah!) finalmente logro arrancarme un zapato sin pensar y, blasfemando, lo lanzo con el máximo impulso escupiendo un gruñido final.

Y parece verdaderamente increíble, ¿pues no va el zapato y le arrea en toda la frente al advenedizo de Adolfo?

¡TUNCH!, y él pega un salto alarmado hacia atrás, y se encoge sobre sí mismo y se toca la frente para confirmar que no mana sangre de allí, y entonces Eloísa se vuelve hacia el buzón, siguiendo la línea aérea que ha trazado mi zapato volador, y él la imita y escudriña en la penumbra, así que me abalanzo al suelo como un soldado en pleno desembarco.

—¡Cienfuegos! —grita ella, sospechando de mí al instante, con voz dolida y urgente—. ¿Estás ahí? ¿Se puede saber qué haces? ¿Cienfuegos? —y yo, con la mejilla pegada a la acera, nadando crol en el asco hacia mi propia persona—. Sé que eres tú, Cienfuegos —ya con delicadeza—. Por favor —suplica, la voz rota de repente—. Cienfuegos, sal y hablemos, te lo pido por favor. Esto no puede seguir así.

Me incorporo gradualmente, con cautela, tras un coche y, sacando sólo los ojos, imitando sin querer aquella pintada callejera de la cocorota tras el muro, les veo (pero ellos a mí no). Veo la cara rota y asustada de Eloísa, el mismo gesto facial que componía cuando tenía que enfrentarse a mi Podrido, todas aquellas noches blancas, y tengo ganas de llantovomitar. Vomitollorar.

Adolfo, acto seguido, mira hacia ella y seguro que le espeta, en voz más baja, «No vale la pena, cariño», con toda la razón del mundo y con tono de sirope tibio en sus palabras, y le echa un brazo al hombro y le agarra la mano a Eloísa (¿Cariño?), mientras yo sigo allí detrás, con un estertor asfixiante en el cuello y espasmos terribles en la boca del estómago, de nuevo. Eloísa se echa a llorar, cubriéndose la cara. He visto esto muchas otras veces, pero nunca deja de conmoverme.

Incrustan la llave en la cerradura y empujan la puerta de hierro fundido de mi ex entrada e introducen sus cuerpos en el interior, desapareciendo de mi vista.

—Mierda —escupo, ya poniéndome en pie, y ambas rodillas crujen, y tengo la sudadera bañada en el aceite de vertidos de pescado de mi pizza, pues me tumbé precisamente encima de la caja, y fragmentos de mejillón en escabeche puntúan mi torso aquí y allá, y cojeando con un solo mocasín me dirijo hasta mi Vespa, que dejé a un par de manzanas de la finca. Cuando llego a su lado, me agacho y, ahora sí, vomito durante unos minutos, manchando la rueda trasera y parte de mi calcetín. Una fuente corrosiva que parece circular por todo mi pecho en embates rabiosos, como gritos de Kraken, y lo salpican todo. Y ahí, cuando termino, en lugar de llorar me echo a reír, pero es la risa menos feliz que has oído nunca, es otro tipo de risa, otro tipo de animal, otra bestia, esa risa miserable, es la risa del reconocimiento de la propia bajeza y vileza y el miedo de uno. Una risa repugnante que nunca había oído en mi boca. Un nuevo escalón hacia el fondo. Allí siempre hay sitio para uno más; eso es lo que dicen.

Me estoy encaramando a mi Vespa roja cuando de golpe me asalta la conciencia de que acechar a Eloísa sólo está empeorando las cosas, pero no sé cómo pararlo. ¿Adónde te mudas cuando el lugar del que quieres mudarte eres tú mismo?

Un murciélago da vueltas alrededor de la farola más cercana, y su vuelo es tan regular que parece sujeto a ella con una cuerda, como la pelota en una de esas raquetas de ping-pong individuales. Esta noche no hace viento, y los termómetros deben haber crecido un par de grados. Unos ingleses bebidos berrean desordenadamente en alguna calle cercana, quizás en el paseo del Born, algo parecido al «Guantanamera» pero con otra letra e incongruente amenaza de violencia en el tono. Se oyen varias sirenas de policía en la distancia.

Miro una vez más a mi antiguo balcón, los ojos llorosos y la garganta ardiente, mientras la Vespa empieza a desplazarse lentamente, y continúo dando círculos, y círculos, y círculos, una y otra vez, como en aquella canción de los Who. Cayendo lentamente, hundiéndome con la parsimonia y aceptación pausada de una burbuja de jabón cuya única esperanza es el ¡pop! final.

—Lo siento —murmuro para mí, como en un ensayo general al perdón, al fin, por primera vez en mi vida—. Perdóname, Eloísa. Es todo culpa mía, ya lo sé.