El retumbar lejano de los truenos anunciaba la lenta inminencia de la lluvia. Tomás miró el cielo y contempló los densos estratos que se acumulaban a baja altura, sombríos en la base, luminosos en el extremo; pero tan vastos que parecían una techumbre, un enorme y opaco tejado que se deslizaba a ras de suelo y que por toda la región lanzaba una penumbra triste, triste y gris.

El cielo se preparaba para llorar.

Pater noster, qui es in caelis,

sanctificetur nomen tuum,

adveniat regnum tuum,

fiat voluntas tua

sicut in caelo et in terra.

Los cipreses, altos y esbeltos, se sacudían por el viento, y Tomás estrechó a su madre entre los brazos cuando vio al sacerdote, terminada la homilía final, hacer la señal de la cruz y entonar el padrenuestro en latín, con la voz grave, profunda. Doña Graça lloraba bajo, con un pañuelo de encaje pegado a la nariz, y el hijo tuvo el cuidado de mantenerla pegada a su cuerpo, como si así le dijese que se quedase tranquila, que no temiese nada, que él la protegería.

El ataúd de su padre, de madera de nogal barnizado que brillaba a la luz tenue de la mañana, se encontraba apoyado sobre la tierra húmeda, junto a la fosa cavada en el suelo, y una pequeña multitud de familiares, amigos, conocidos o simples alumnos y exalumnos se aglomeraba alrededor, en una formación compacta, oyendo en silencio las palabras solemnes que entonaba el capellán de la universidad en el cementerio de la Conchada.

Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne inducas nos in tentationem,

sed libera nos a malo.

Amen.

Un murmullo se alzó de la multitud, confirmando aquel amén final. El sacerdote bendijo el ataúd. Los sepultureros se aprestaron, levantaron el féretro y lo hicieron bajar despacio por el interior de la fosa. El llanto de la madre se hizo más convulsivo, y al propio Tomás le costó controlar sus emociones. Vio cómo aquel agujero oscuro se tragaba a su padre; en ese instante, lo asaltó la imagen del hombre sabio, reservado, encerrado en su despacho resolviendo los enigmas del universo, tan grande en vida y ahora reducido de tal modo a nada.

A nada.

Siempre había oído que un hombre sólo se hace hombre cuando muere su padre; pero Tomás no se sentía más hombre observando cómo enterraban a su padre. Al ver las primeras paladas de tierra cayendo sobre el féretro se sintió pequeño, un niño perdido en un mundo hostil, abandonado por su protector, desposeído de la referencia acogedora de un hombre al que siempre había mirado como quien mira una montaña.

Varias personas en fila fueron a darle la mano. Iban con trajes oscuros, la mirada lánguida, despeinadas por el viento agreste, pronunciando frases de circunstancias, diciendo cosas medidas, dándole ánimo. Conocía algunos rostros, eran primos y tíos que habían venido de lejos, o compañeros de su padre en la universidad; pero la mayoría no, se trataba de gente que no había visto nunca antes y que había venido simplemente para despedirse del viejo profesor de Matemática.

A la salida del cementerio vio la larga limusina negra con matrícula diplomática estacionada en la acera. Miró a su alrededor y se encontró con unos hombres vestidos de oscuro, con unas ridículas gafas de sol en aquel día sombrío, aglomerados en torno a un banco de plaza, en actitud ociosa. Los hombres lo vieron y se incorporaron, tal vez por respeto, tal vez porque se preparaban para algo. Una figura vestida de azul, de cuerpo esbelto y mirada hipnótica, se destacó entre ellos, y la atención de Tomás se desvió hacia esa figura de mujer, atraído por aquellos ojos de miel con la misma fuerza que un imán atrae a un metal.

Ariana.

Se acercaron despacio y se abrazaron con fuerza. Tomás le acarició el pelo negro, le acarició la piel delicada, le besó la mejilla tersa y los labios húmedos, sintió sus lágrimas cálidas escurriéndosele por la cara. La oyó gemir y suspirar, la estrechó en sus brazos y se templó al calor de su cuerpo trémulo, se le comprimió en el pecho el volumen de los senos, las manos le acariciaron la espalda y los dedos se enredaron en el pelo.

—Te he echado de menos —murmuró él.

—Y yo —repuso ella, con un hilo de voz—. Mucho.

—¿Estás bien?

—Sí, estoy bien, estoy bien.

—¿Te han tratado bien?

—Sí. —Ella apartó el rostro y lo miró, aprensiva—. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes?

—Estoy bien, no te preocupes.

Tomás sintió que unos bultos se movían a su alrededor, pero no hizo caso. En aquel instante, sólo le interesaba Ariana, la Ariana que finalmente estrechaba entre sus brazos, la Ariana con la que compartía lágrimas de sal y besos de chocolate, la Ariana que temblaba ceñida a él, que se estremecía de añoranza y de emoción.

—Hi, Tomás —dijo una voz familiar—. Disculpe que interrumpa el reencuentro.

Era Greg.

—Hola.

—Lamento la muerte de su padre… En fin, las circunstancias no son fáciles, pero tenemos un trabajo que hacer, ¿no?

Tomás se desprendió de Ariana, pero no le extendió la mano al estadounidense; pensaba que no tenía nada que agradecerle; nada lo obligaba a ser delicado después de todo lo ocurrido.

—Sí.

—Como debe imaginar, corrí un gran riesgo al cancelar el vuelo de la CIA a Islamabad. Cuando usted me telefoneó con la noticia, ya estábamos camino del aeropuerto y me costó algún trabajo convencer a Langley de que, si usted realmente había cumplido su parte del negocio, sólo nos quedaba cumplir con la nuestra.

—¿Y qué está esperando ahora? —preguntó Tomás con aspereza—. ¿Que le dé las gracias?

—No, no estoy esperando semejante cosa —dijo Greg, manteniendo su aire profesional—. Estoy esperando que me muestre cuál es el mensaje que Einstein ocultó en el manuscrito. El propio mister Bellamy ya me ha llamado dos veces para conocer la respuesta.

Comenzaron a caer las primeras gotas; primero tímidas, después insistentes. Tomás miró alrededor, como si buscase algo. Se encontraban cerca del portón del cementerio; allí, aún permanecía mucha gente venida del funeral, la mayoría abría con fragor los paraguas negros y se dispersaba deprisa por la acera.

—Oiga, ¿no habrá por aquí un lugar discreto donde podamos sentarnos?

El estadounidense señaló el enorme Cadillac de su embajada, estacionado unos metros más adelante.

—Vamos allí.

La limusina era espaciosa, con asientos a lo ancho y el centro ocupado por una pequeña mesita. Tomás y Ariana se sentaron juntos, dando la espalda a la larga ventanilla lateral por donde las gotas se deslizaban como lágrimas perdidas, dejando en el cristal una huella serpenteante. Greg se acomodó junto a ellos y cerró la puerta. Fuera quedaron los demás estadounidenses, probablemente todos ellos vigilantes de seguridad, entregados a las gotas gordas que caían con furia del cielo.

—¿Whisky? —preguntó el agregado de la embajada, que, levantando una tapa, hizo visible un pequeño bar.

—No, gracias.

La lluvia, que caía con fuerza y tamborileaba con fragor en el Cadillac, entonaba una graciosa melodía, golpe tras golpe, en el tejadillo de la limusina. Los dos amantes se abrigaron mutuamente, sintiendo el calor de los cuerpos y la comodidad del reparo. Greg se sirvió whisky con hielo y se volvió hacia el historiador.

—¿Y? ¿Dónde está el mensaje?

Tomás metió la mano en el bolsillo de la chaqueta, sacó el papel arrugado y se lo mostró al agregado de la embajada.

—Aquí está.

Greg observó y vio el acertijo.

—Disculpe, pero ¿qué es esto?

—Es el mensaje cifrado.

—Eso ya lo he notado. Pero ¿dónde está el mensaje descifrado?

—Tomás señaló la primera línea.

—¿Ve la frase «see sign»?

—Sí.

—Es un anagrama. Cambiando el orden de las letras, descubrimos que «see sign» se transforma en Génesis. Lo que quiso decir Einstein, en definitiva, fue: «See the sign in Genesis». Es decir: «Vean la señal en el Génesis».

—¿La señal en el Génesis? ¿Qué señal?

El criptoanalista frunció los labios.

—Pues ése es el problema. ¿Qué señal? —señaló el «!ya ovqo» de la segunda línea—. Esta extraña frase final deberá dar la respuesta a esa pregunta. No se trata de un anagrama, sino de una cifra de sustitución, lo que complica mucho más las cosas, porque nos hace falta una clave para descifrarla. Me dijeron que la clave era el nombre de Einstein, lo que presuponía una cifra al estilo de la cifra de César. Pero mis intentos para desvelar este acertijo, usando una cifra de César con el nombre de Einstein, resultaron infructuosos.

—¿Y qué intento obtuvo un buen resultado?

Tomás se mostró cohibido.

—Bien…, eh…, ninguno.

—¿Cómo?

—Ninguno sirvió de nada.

Greg esbozó una expresión de perplejidad.

—Disculpe, pero ¿me está tomando el pelo o qué? ¿Aún no ha resuelto la cifra?

—No.

Un rubor, consecuencia de la irritación, creció en el semblante del estadounidense.

—Damn it, Tomás! ¿Qué me dijo usted por teléfono, eh? ¿No me dijo que lo había conseguido? ¿Eh? ¿No me dijo que había encontrado la clave?

—Sí.

—¿Y entonces? ¿Qué estoy haciendo aquí?

Tomás sonrió por primera vez ese día, íntimamente satisfecho por haber alterado los nervios de su interlocutor.

—Usted está aquí para presenciar el esclarecimiento de la cifra.

Greg pestañeó, confundido.

—Disculpe, no lo entiendo.

—Oiga, ya he encontrado la clave, quédese tranquilo. El problema es que, con la muerte de mi padre, todavía no he tenido tiempo ni disposición para desvelar la cifra, ¿está claro?

—Ah… Okay.

—Vamos a descifrarla ahora, ¿de acuerdo?

—All right.

Tomás sacó un sobre del bolsillo. Era un sobre viejo, amarillo por el paso del tiempo, con un lacre roto en una de las caras. Metió los dedos dentro y extrajo un pequeño papel igualmente envejecido. Un lado del papel tenía la referencia Die Gottesformel con la firma de Einstein por debajo, y el envés presentaba una serie de letras escritas con tinta permanente.

—¿Qué es esto? —preguntó Greg, haciendo una mueca.

—Es la clave.

—¿La clave de la cifra?

—Sí. —Se enderezó—. Por lo visto, lo que ocurrió fue que Einstein entregó al profesor Siza el manuscrito titulado Die Gottesformel, con la condición de que su discípulo no lo haría público mientras no encontrase una segunda vía científica que probase la existencia de Dios. Como es natural, el autor de las teorías de la relatividad no quería hacer el ridículo, ¿no? Necesitaba una confirmación de lo que había descubierto en el análisis relativista de los seis días de la Creación. —Señaló el papel ajado con las dos líneas cifradas—. Como precaución adicional, cifró la fórmula de Dios. El problema es que la cifra era compleja y temió que nunca llegase a ser desvelada. Colocó entonces la clave en un sobre, lo lacró y se lo entregó al profesor Siza con la condición de que sólo lo abriera cuando descubriese la segunda vía. —Mostró la nota recién sacada del sobre lacrado—. Ahora bien, los tipos de Hezbollah que secuestraron al profesor y se llevaron el manuscrito a Teherán desconocían, como es natural, la existencia de este sobre. El colaborador del profesor Siza, el profesor Luís Rocha, también desconocía la historia oculta de este sobre, pero sabía que su maestro lo consideraba muy valioso y, por temor a que volviesen los asaltantes a buscarlo, se lo entregó a mi padre.

—¿Lo tenía su padre?

—Sí, no llegué a enterarme de eso hasta nuestro último diálogo. Mi padre era muy amigo del profesor Siza, de quien fue compañero en la Universidad de Coimbra, y el profesor Luís Rocha creyó que, en manos de mi padre, el sobre lacrado estaría seguro.

—¿Y su padre sabía lo que contenía?

—No, no tenía la menor idea. Como es…, como era un hombre muy curioso, rompió el lacre del sobre y se fijó en lo que había dentro. —Mostró la cara del papel con la firma de Einstein—. Entendió que se trataba de algo que había escrito Einstein, según lo prueba esta firma, pero pensó que no era más que un mero recuerdo, nada importante.

—I see.

—Fue puramente accidental que él me hablase de ese sobre y, gracias a ello, fue posible desvelar el misterio.

—¿Puramente accidental? —preguntó Greg—. ¿Existe algo accidental?

Tomás sonrió.

—Tiene razón, no hay accidentes. Estaba predestinado, ¿no?

El estadounidense bebió un trago de whisky.

—Okay, nice story —exclamó—. ¿Y ahora?

—Y ahora vamos a descifrar el mensaje.

—Great!

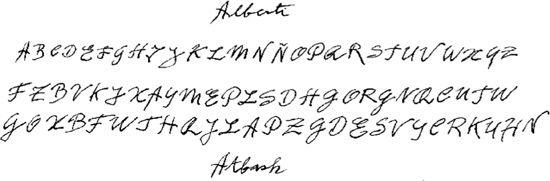

Tomás señaló la palabra en la parte superior de la hoja con la clave.

—¿Ve este nombre?

—¿Alberti?

—Sí.

—¿Qué tiene?

—Es una idea inteligente, ¿sabe? Einstein jugó aquí con su nombre de pila, Albert. Un lego que vea esto piensa que se trata de una mera referencia italianizada a su nombre, pero un criptoanalista enseguida se da cuenta de que está ante algo muy diferente.

—¿Ah, sí? ¿Qué?

—Leon Battista Alberti era un polímato florentino del siglo XV. Fue una figura destacada del Renacimiento italiano, una especie de Leonardo da Vinci en menor escala, ¿sabe? Era filósofo, compositor, poeta, arquitecto y pintor, autor del primer análisis científico de la perspectiva, pero también de un tratado, fíjese, sobre la mosca común. —Sonrió—. Fue él quien concibió la primera Fontana di Trevi de Roma.

Greg meneó la cabeza y curvó los labios.

—Nunca he oído hablar de él.

—No es importante —dijo el criptoanalista con un gesto vago—. Un día, Alberti estaba paseando por los jardines del Vaticano cuando se encontró con un amigo que trabajaba para el Papa. La charla informal abordó algunos aspectos interesantes de la criptografía y alentó a Alberti a preparar un ensayo sobre el asunto. Entusiasmado, Alberti propuso una nueva forma de cifra. Su idea era utilizar dos alfabetos de cifra, alternando cada letra entre uno y otro alfabeto, con el fin de confundir a los criptoanalistas. Fue una idea genial, dado que implicaba que la misma letra del texto simple no aparecía necesariamente como la misma letra en el alfabeto de la cifra, lo que dificultaba el desciframiento.

—No consigo entenderlo.

Tomás extendió el papel con la clave y señaló las líneas con los alfabetos.

—Es fácil —dijo—. En la primera línea se encuentra nuestro alfabeto, ¿no? Las dos líneas de abajo son las de los alfabetos de cifra. Imagine que quiero escribir «aacc». La letra del primer alfabeto de cifra correspondiente a la «a» es la «f» y a la «c» es la «b», ¿no? Y en el segundo alfabeto de cifra son, respectivamente, las letras «g» y «x». Entonces, el mensaje «aacc», cuando se cifra a través de este sistema, resulta ser «fgbx», ¿lo ve? Alternándose el mensaje original entre los dos alfabetos, no hay repetición de letras, lo que dificulta el desciframiento.

—Ah, ahora está más claro.

—Lo que Einstein nos dio fue la información de que había usado una cifra de Alberti, y nos mostró cuáles eran las dos secuencias correctas de los alfabetos de cifra.

Greg señaló la segunda línea del mensaje cifrado.

—Si utilizamos este método, ¿sabremos cuál es el mensaje que oculta la frase «!ya ovqo»?

—Sí, en principio, sí.

—Entonces, ¿qué estamos esperando? Let’s do it, pal!

Tomás cogió un bolígrafo y comparó cada letra con los alfabetos de cifra.

—Vamos a ver, pues, qué significa este «!ya ovqo». —Suspiró—. La «y» del primer alfabeto de cifra corresponde a una «i», y la «a» en el segundo alfabeto de cifra corresponde a una «l». —Escribió las letras—. Hmm…, la «o» da «r», y la «v» da «s». La «q» es una «v», y la «o» es una «b».

La frase surgió en el papel.

—No lo entiendo —dijo Greg, frunciendo el ceño—. ¿«Il rsvb»? Pero ¿qué es eso?

—Es el mensaje original cifrado por Einstein —explicó Tomás.

El estadounidense alzó los ojos y lo miró con una expresión interrogativa.

—Pero esto no significa nada…

—Pues no.

—¿Y entonces?

—Entonces tenemos que seguir descifrando, ¿no le parece?

—¿Seguir descifrando? ¿Cómo? ¿No está ya descifrado?

—Es evidente que no —exclamó Tomás—. Como usted mismo ha comprobado, «il rsvb» no significa nada. Eso quiere decir que sólo hemos dado un paso en el desciframiento.

—Hay más pasos, ¿no?

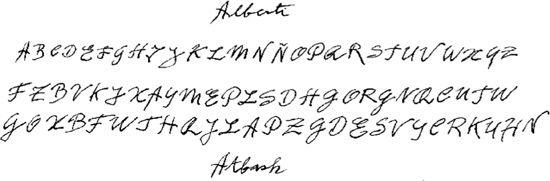

—Claro que los hay. —Señaló la última palabra escrita debajo de las líneas con los alfabetos—. ¿Ve el nombre que hay aquí?

—Sí. ¿Qué tiene?

—¿Puede leerlo?

Greg se inclinó sobre el papel.

—At…, eh…, «¿atbart?».

—«Atbash».

—«Atbash» —repitió el estadounidense—. ¿Qué es eso?

—Es una forma tradicional de cifra de sustitución hebrea, utilizada para ocultar significados en el Antiguo Testamento. La idea es coger una letra que está, por ejemplo, a tres lugares del inicio del alfabeto y sustituirla por la letra correspondiente a tres lugares del final del alfabeto. Así la «c» se convierte en «x», ¿no? La tercera letra contando desde el principio se sustituye por la tercera del final, y así sucesivamente.

—Ya entiendo.

—Hay varios ejemplos de «atbash» en el Antiguo Testamento. En Jeremías aparece a veces la palabra «chechac», que comienza por dos letras hebreas shin y por una kaph. Shin es la penúltima letra del alfabeto hebreo. Sustituyéndola por la segunda del alfabeto, obtenemos beth. Kaph es la duodécima letra contando desde el final, por lo que la sustituiremos por la duodécima letra contando desde el principio: lamed. Por tanto, shin-shin-kaph, que da «chechac», se convierte en beth-beth-lamed. Babel. «Chechac» quiere decir «Babel». ¿Lo ha entendido?

—Sí, es ingenioso.

—Ingenioso y sencillo.

—¿Einstein utilizó «atbash» en su cifra?

—Es lo que dice la anotación, ¿no? Fíjese. Alberti significa, como es obvio, la cifra de Alberti, con los correspondientes alfabetos de cifra. «Atbash» significa que ahora tenemos que buscar las letras simétricas correspondientes a «il rsvb», ¿no?

—Parece lógico —coincidió Greg—. ¿Continuamos?

Tomás clavó los ojos en la anotación con «!il rsvb» y contó la posición de cada letra en el alfabeto.

—La «i» es la novena contando desde el principio. La novena desde el final es… la «r». La «l» es la duodécima del principio, lo que corresponde a… la «o». La «r» da… «i», la «s»… da «h», la «v» da… «e», y la «b» remite a la… «y».

Mostró el resultado

—¿Qué es eso? —preguntó Greg—. ¿«!Ro ihey»? ¿Qué significa eso?

El criptoanalista entrecerró los ojos y estudió el mensaje, intrigado.

—Realmente…, pues… —tartamudeó, mordiéndose el labio inferior—. No lo sé…, no sé qué puede ser.

—¿Será una lengua extraña?

Los ojos de Tomás se abrieron, desorbitados, ante esa sugerencia.

—Pues es obvio —exclamó—. Si es una señal del Génesis, tiene que estar en hebreo, ¿no?

—¿Y usted sabe hebreo?

—Estoy estudiando —dijo—. Pero ya sé lo suficiente para entender que el hebreo se lee de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha. —Cogió el bolígrafo—. Espere, voy a escribirlo a nuestra manera.

Invirtió la sucesión de las letras.

—«Yehi or!» —leyó Greg—. ¿Qué quiere decir?

Tomás palideció.

—¡Dios mío! ¡Dios mío!

—¿Qué ocurre?

—Yehi or! ¿No se da cuenta? Yehi or!

—Pero ¿qué es eso?

—See sign Genesis. Yehi or! —Golpeó con el índice la frase escrita en el papel—. Ésta es la señal del Génesis. Yehi or!

—Sí, pero ¿qué significa «yehi or»?

Tomás miró a Greg y a Ariana, estupefacto, atónito, digiriendo la tremenda revelación que acababa de manifestársele, invadido por un tropel de imágenes, sonidos, palabras y pensamientos que, en aquel instante, como coreografiados en súbita sincronía, como una sublime melodía que brota de la orquesta más caótica, se encajaron unos en otros y extrajeron de las tinieblas la verdad más profunda.

Om.

El om primordial que creó el universo resonó en su memoria con las voces roncas del coro de los monjes tibetanos. Al sonido penetrante del mantra fundador, se acordó de la oscilación permanente de nacimiento y muerte, de creación y destrucción, la divina coreografía incorporada en la eterna danza de Shiva; y fue también con aquella sílaba sagrada resonándole en la mente como comprendió el secreto de la Creación, el enigma por detrás del Alfa y más allá del Omega, la ecuación que hace del universo el universo, el misterioso designio de Dios, el sorprendente objetivo de la vida, el software inscrito en el hardware del cosmos.

El endgame de la existencia.

Frente a él, escrita con bolígrafo, se inscribía la fórmula que rompe la no existencia y todo lo crea.

Todo, incluido el Creador.

—Tomás —insistió el estadounidense, impaciente, casi sacudiendo a su interlocutor—. ¿Qué diablos significa «yehi or»?

El criptoanalista lo miró a él, miró a Ariana, los miró maravillado y con asombro, los miró como si hubiera despertado de un largo trance y, en un susurro tenue, casi temeroso, nombró por fin la ecuación mágica, el enunciado al que tendrá que recurrir un día la inteligencia que se esparza por el universo para escapar al cataclismo del fin de los tiempos y comenzar todo de nuevo.

La fórmula de Dios.

—¡Haya luz!

El rostro de Greg se mantuvo inexpresivo, como una ventana cerrada que esconde el brillo del día al otro lado de ella, como una tela blanca que espera el pincel colorido que le dará vida.

—¿Haya luz? —murmuró por fin—. No entiendo…

Tomás se inclinó hacia delante, acercando su rostro excitado al semblante opaco del estadounidense.

—Ésta es la prueba bíblica de la existencia de Dios: «¡Haya luz!».

Su interlocutor meneó la cabeza, aún sin comprender nada.

—Disculpe, pero eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo es eso de que esta expresión prueba la existencia de Dios?

El criptoanalista suspiró, impaciente.

—Oiga, Greg. La expresión en sí no prueba la existencia de Dios. Hay que interpretarla en el contexto de los descubrimientos en el campo de la ciencia, ¿me entiende? Ésa es la verdadera razón por la cual Einstein no quiso divulgar su manuscrito. Él sabía que este enunciado bíblico no bastaba, era necesaria una confirmación científica. —Se recostó en el asiento y abrió los ojos, arrastrado por un creciente entusiasmo—. Esa confirmación ya se ha dado. ¿Me sigue? Esa confirmación ya se ha dado y muestra que la Biblia, por más increíble que parezca, encierra verdades científicas profundas. Y en ese sentido la expresión «¡haya luz!» prueba la existencia de Dios.

—Disculpe, pero sigo sin ver esa prueba. Explíquemelo mejor.

—Muy bien —exclamó Tomás, masajeándose la cara con la yema de los dedos mientras reordenaba sus pensamiento; inspiró hondo y miró a su interlocutor—. La Biblia dice que el universo comenzó con una explosión de luz, ¿no es verdad? «Dijo Dios: “Haya luz”; y hubo luz».

—Sí.

—Einstein intuyó que este enunciado bíblico era verdadero. Años después de su muerte, el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo llegó a probar que la hipótesis del Big Bang era correcta. El universo nació, en efecto, de una especie de explosión inicial, lo que significa que, en definitiva, la Biblia tenía razón: todo comenzó cuando hubo luz.

—Sí.

—La cuestión que se plantea ahora es determinar cuál es la entidad que hizo que hubiera luz.

—Está hablando de Dios…

—Llámelo Dios si quiere, el nombre no interesa. Lo que interesa es lo siguiente: el universo comenzó con el Big Bang y acabará con el Big Freeze o con el Big Crunch. Einstein sospechaba que sería con el Big Crunch.

—Que es el Big Bang al contrario.

—Exacto —confirmó Tomás, y volvió a inclinarse hacia delante, henchido de satisfacción—. Ahora preste atención a lo que le voy a decir. La revelación del principio antrópico, asociada al descubrimiento de que todo está determinado desde el principio de los tiempos, demuestra que siempre hubo intención de crear la humanidad. El misterio es saber por qué. ¿Por qué razón se creó la humanidad? ¿Cuál era su designio? ¿Por qué motivo estamos aquí? ¿Por qué fuimos creados?

—Misterios insondables.

—Tal vez no sean tan insondables como parecen.

—¿Qué quiere decir? ¿Hay respuesta para esas preguntas?

—Claro que las hay. —Señaló el papel escrito, con la línea «yehi or!» claramente visible en el folio—. La respuesta está inscrita en la fórmula de Dios. «¡Haya luz!» Einstein concluyó que la humanidad no es el endgame del universo, sino un instrumento para alcanzar el endgame.

—¿Un instrumento? No entiendo.

—Fíjese en la historia del universo. La energía genera materia, la materia genera vida, la vida genera inteligencia. —Pausa—. ¿Y la inteligencia? ¿Qué va a generar la inteligencia?

—No tengo la menor idea.

—Al identificar el «¡haya luz!» con la fórmula divina, Einstein fue el primero en responder a esa pregunta.

—¿Ah, sí? ¿Y qué concluyó?

—Dios.

—¿Cómo?

—La inteligencia genera a Dios.

Greg frunció el ceño y meneó la cabeza.

—No sé si estoy siguiendo su razonamiento…

—Es muy sencillo —murmuró Tomás—. La humanidad fue creada para desarrollar una inteligencia aún más sofisticada que la biológica. La inteligencia artificial. Los ordenadores. Dentro de varios siglos, los ordenadores serán más inteligentes que los hombres, y dentro de millones de años estarán habilitados para escapar a las alteraciones cósmicas que dictarán el fin de la vida biológica. Los seres vivos basados en el átomo de carbono no serán posibles dentro de muchos millones de años, cuando se alteren las condiciones cósmicas, pero los seres vivos basados en otros átomos podrán serlo. Son los ordenadores. Se difundirán por los cuatro rincones del universo y, colocados en red dentro de miles de millones de años, se convertirán en una única entidad, omnisciente y omnipresente. Nacerá el gran ordenador universal. El problema es que su supervivencia estará amenazada por el Big Crunch, ¿no? El gran ordenador universal se verá enfrentado entonces a este problema: ¿cómo escapar al fin del universo? La respuesta surgirá de forma terrible. —Hizo una pausa—. No hay escapatoria, el fin es inexorable.

—Entonces se acaba todo.

Tomás sonrió, malicioso.

—No exactamente. Hay una manera de que el gran ordenador universal garantice que volverá a existir.

El criptoanalista hizo una pausa, como si quisiese crear suspense.

—¿Cuál? —quiso saber el americano.

—El gran ordenador universal tendrá que controlar con todo detalle la forma en que se producirá el Big Crunch. Tendrá que controlar todo según una fórmula que le permita recrear el mismo universo después del Big Crunch, de modo que todo pueda volver a existir. Todo, incluido él mismo.

—¿Recrearlo todo?

—Sí. El gran ordenador universal va a desaparecer con el Big Crunch, pero, entre tanto, concebirá una fórmula que le permita reaparecer en el nuevo universo. Esa fórmula implicará una distribución de la energía con un rigor y afinación tales que, evolucionando después de modo determinista según leyes y constantes con valores debidamente definidos, permitirá que la materia reaparezca en el nuevo universo, después la vida y, finalmente, la inteligencia, aplicando así de nuevo el principio antrópico.

—¿Y qué fórmula será ésa?

Tomás se encogió de hombros.

—No lo sabemos, es algo tan complejo que sólo una superinteligencia podrá concebirla. Pero la fórmula va a existir y su concepción está inscrita metafóricamente en la Biblia.

—¡Haya luz! —susurró Greg, y sus ojos azules chispearon.

—Exacto —sonrió Tomás—. ¡Haya luz! —Inclinó la cabeza—. La fórmula de Dios.

—Espere un momento —interrumpió el estadounidense, alzando las manos como quien pide una pausa—. ¿Usted está insinuando que Dios es un ordenador?

—Toda la inteligencia está computarizada —repuso el criptoanalista con un tono condescendiente—. Eso fue algo que aprendí con los físicos y los matemáticos. —Se golpeó la frente con el dedo—. Inteligencia es computación. Los seres humanos, por ejemplo, son una especie de ordenadores biológicos. Una hormiga es un ordenador biológico simple, nosotros somos más complejos. Sólo eso.

—Esa definición me parece un poco fuerte…

Tomás se encogió de hombros.

—Oiga, si le molesta no lo llamemos gran ordenador universal, ¿de acuerdo? Llamémoslo…, qué sé yo…, llamémoslo… inteligencia creadora, gran arquitecto, entidad superior, lo que quiera. No interesa el nombre. Lo que interesa es que esa inteligencia está en la raíz de todo.

—Ya veo.

—Einstein concluyó que el universo existe para crear la inteligencia que generará el próximo universo. Ése es el software del universo, ése es el endgame de la existencia. «¡Haya luz!» es la metáfora bíblica para la fórmula de la creación del universo, la fórmula que el gran ordenador universal enunciará cuando se produzca el Big Crunch, la fórmula que provocará un nuevo Big Bang, y todo volverá a crearse. Todo, incluso Dios. El objetivo último del universo es recrear a Dios, y nosotros no somos más que un instrumento de ese acto.

Los ojos del estadounidense se movieron entre Tomás y Ariana. Miró el apunte que el criptoanalista sostenía con intensidad entre sus dedos y comprendió por fin el último secreto de Einstein: la revelación de la existencia de Dios, del propósito del universo, del designio de la humanidad.

—Eso es…, es increíble.

Tomás no respondió. Abrió la puerta del coche y observó la calle. Ya no llovía; una brisa fresca le acarició el rostro, era leve y pura, casi perfumada de tan límpida. Se veían pequeños charcos de agua en la acera y en la calle, cristalinos, reflejando como espejos el cielo denso, como si la lluvia lo hubiese lavado todo. La mañana se teñía de azul, serena y melancólica, respirando al ritmo de los goterones que caían de las hojas y caían en el suelo húmedo con tintineos húmedos, casi musicales. La luz del sol se expandía generosa, filtrada suavemente por las nubes que se alejaban en el cielo, unas cargadas y pachorrudas, otras pálidas y ligeras.

El historiador se irguió, ya fuera del coche, le dio la mano a Ariana y la ayudó a salir. Los vigilantes estadounidenses, que se habían refugiado bajo un roble frondoso y aún lacrimoso, se acercaron e interrogaron a Greg con los ojos, como si pidiesen instrucciones. El agregado les hizo una señal silenciosa con la cabeza, todo estaba bien, y los hombres se relajaron.

Antes de alejarse, Tomás se volvió hacia la puerta de la limusina y encaró a Greg por última vez.

—Es extraño cómo, durante tanto tiempo, la humanidad en general intuyó la verdad intrínseca que está detrás del universo —comentó—. ¿Ha reparado en eso?

—¿Qué quiere usted decir?

—Antes de morir, mi padre me contó que los hindúes consideran que todo es cíclico. El universo nace, vive, muere, entra en la no existencia y vuelve a nacer, en un ciclo infinito, en un eterno retorno al que llaman la noche y el día de Brahman. La historia hindú de la creación del mundo es la del acto por el cual Dios se convierte en el mundo, el cual se convierte en Dios.

—Asombroso.

Tomás sonrió.

—¿A que sí? —Respiró hondo—. También me recitó un interesante aforismo de Lao Tsé, un poema taoísta que encierra el secreto del universo. ¿Quiere oírlo?

—Sí.

Un súbito soplo de viento agitó los robles, agreste y violento, arrancando hojas y azotando a los bultos sombríos que rodeaban la limusina mojada. Daba la impresión de que el cielo aullaba, ululando de modo casi siniestro, como si intentase romper la suave molicie que se había instalado después de la lluvia, como si amenazase con desencadenar un nuevo diluvio punitivo, como si clamase venganza por ver allí arrancado su misterio más profundo.

Pero Tomás no se intimidó y recitó el poema como si aún lo escuchase de los labios trémulos de su padre; lo recitó con fervor, con pasión, con la intensidad de quien sabe que ha encontrado el camino y que su destino es recorrerlo.

Al final del silencio está la respuesta.

Al final de nuestros días está la muerte.

Al final de nuestra vida, un nuevo inicio.

Un nuevo inicio.