El folio escrito en Teherán se veía ya muy ajado, con las puntas rasgadas y la textura arrugada de tanto maltrato sufrido en los bolsillos de las chaquetas de Tomás. Pero el estado del papel era irrelevante; aquél no era más que un folio cualquiera cogido de un paquete de A4 del Ministerio de la Ciencia de Irán. Lo que tenía valor allí no era el papel, sino las letras escritas; se trataba, en resumidas cuentas, de la única copia del mensaje que Einstein había cifrado alrededor de 1955, cuando redactó en Princeton el documento que sus discípulos mantuvieron en secreto y que se encontraba ahora escondido en algún cofre en Irán.

Sentado en un despacho del Departamento de Física de la Universidad de Coimbra, Tomás se inclinó en el escritorio, con la frente apoyada en la mano, los ojos clavados en el acertijo, la mente buscando una estrategia para desvelar aquella cifra. La puerta del despacho se abrió.

—La cena —anunció Luís Rocha, que apareció con unos sándwiches y unas botellitas de zumo—. No se puede trabajar con el estómago vacío.

El físico se sentó junto al escritorio y le ofreció un sándwich y un zumo a su invitado.

—¿Qué es esto? —preguntó Tomás, analizando el sándwich envuelto en papel vegetal.

—Sándwiches de atún. Se compran en unas máquinas.

El historiador mordió un trozo y adoptó una expresión aprobadora.

—Hmm —musitó, revirando los ojos y masticando el sándwich—. Tenía hambre.

—¿Y cómo no iba a tener hambre? —Luís Rocha se rio, mientras desenvolvía su sándwich—. Son las once de la noche, caramba. Ya tenía el estómago dando la alarma…

—¿Las once de la noche?

—Sí, ¿qué se creía? Es tarde.

Invadido por una sensación de pánico en el estómago, Tomás consultó el reloj y confirmó la hora.

—¡Vaya por Dios! Sólo me quedan… nueve horas.

—¿Nueve horas? ¿Nueve horas para qué?

—Para descifrar el acertijo. —Dejó el sándwich sobre el escritorio y volcó su atención en el papel arrugado—. Necesito trabajar.

—¡Calma! Primero coma.

—No puedo. Ya he perdido demasiado tiempo.

El historiador regresó al problema del mensaje cifrado, aunque con la boca llena de un gran trozo de sándwich de atún. Su colega empezó también a comer y arrastró la silla para sentarse a su lado y así poder observar también ese folio arrugado.

—Ése es el mensaje cifrado, ¿no?

—Sí.

—¿Cómo se descifra eso?

—No lo sé, tendría que leer el documento. ¿Usted lo leyó?

—Sí, el profesor Siza me lo mostró.

—¿Y le dio alguna pista sobre cómo descifrarlo?

—No. Sólo me dijo que había una relación entre el código de la cifra y el nombre de Einstein.

Tomás suspiró.

—Eso fue lo que también me dijo Tenzing. —Se rascó la cabeza—. Quiere decir que el nombre de Einstein puede ser…, eh…, puede ser la palabra clave del alfabeto del mensaje cifrado. Si cabe, tal vez usó una cifra de César con su nombre. —Cogió el bolígrafo y un folio en blanco—. Vamos a probar.

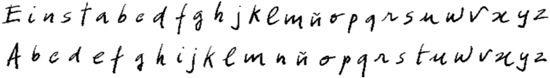

Escribió el alfabeto de cifra con el nombre de Einstein.

—No logro entenderlo —dijo Luís Rocha, sin quitar los ojos de aquella línea.

—Es una cifra de César con el nombre de Einstein a la cabeza —explicó Tomás—. ¿Lo ve? La idea es escribir la palabra clave al principio, en este caso el nombre de Einstein, quitándole, no obstante, las letras repetidas, el «ein» final, y después añadir el resto del alfabeto según su orden habitual, aunque evitando las letras ya usadas en la palabra clave, «einst». ¿Entiende?

—Sí. Pero ¿qué se hace ahora con eso?

—¿Ahora? Ahora ponemos el alfabeto usual bajo el alfabeto de cifra y vamos a ver si las letras corresponden a algún mensaje.

Escribió el alfabeto simple debajo del alfabeto de cifra.

—Vamos a ver a qué corresponde este «ya ovqo» que se encuentra en la segunda línea del acertijo. —Los ojos comenzaron a moverse entre las dos líneas del alfabeto—. La «y» se mantiene como «y», la «a» se convierte en «e», la «o» se vuelve «p», la «v» se convierte en «r» y la «o» es «p».

Escribió la solución.

Se quedaron los dos analizando el resultado.

—¿«Ye purp»? —murmuró Luís Rocha—. ¿Qué significa esto?

—Significa que la solución no es ésta —suspiró Tomás—. Significa que tenemos que buscar otro camino. —Se rascó el mentón, pensativo—. ¿Qué cifra del demonio podrá haber que incluya el nombre de Einstein?

El historiador intentó varias alternativas, todas ellas variaciones en torno al nombre de Einstein, pero, hacia la medianoche, se sintió acorralado en un callejón sin salida. No encontraba la forma de hacer que funcionase un alfabeto de cifra con aquel nombre; desesperado y cansado, se recostó en la silla y cerró los ojos.

—No lo consigo —murmuró desanimado—. Por más que lo intente, no sale nada.

—¿Se va a dar por vencido?

Tomás miró al físico durante un buen rato y, como un muñeco al que súbitamente le hubieran insuflado energía, se enderezó deprisa y volvió a aferrarse al folio.

—No puedo —exclamó—. Tengo que seguir intentándolo.

—¿Qué pretende hacer entonces?

Era una buena pregunta. Si las variaciones en torno al nombre de Einstein no funcionaban, ¿qué podría hacer?

—Bien, tal vez es mejor olvidar por un momento esta segunda línea, ¿no? —Tomás hizo una mueca. Señaló ahora la primera línea—. ¿Ve esto? Dice «see sign», o sea, «vea la señal». —Alzó la cabeza del folio y escrutó con atención a su interlocutor—. Cuando leyó el manuscrito, ¿se fijó si había alguna señal extraña colocada allí?

El físico torció la boca.

—Que yo sepa, no. No reparé en nada.

—Entonces, ¿qué demonios de señal es esa a la que se refiere el criptograma?

Ambos se quedaron contemplando aquel «see sign».

—¿No podrá ser esa frase ella misma una señal? —preguntó Luís Rocha.

Tomás arqueó las cejas.

—¿Que la frase sea ella misma una señal?

—Olvídelo, ha sido una idea disparatada.

—No, no. Vamos a considerarla. —Respiró hondo—. ¿Cómo podría esta frase ser ella misma una señal? Bien…, sólo si fuese un anagrama.

—¿Un anagrama?

—Sí, ¿por qué no? Vamos a ver qué pasa si cambiamos el orden de las letras. —Volvió a la hoja y se puso a probar distintas combinaciones—. Vamos a unir consonantes a vocales. Vamos a ver. Las consonantes son «s, g, n», y las vocales son «e, i». Vamos a comenzar con la «n».

Intentó diferentes combinaciones usando las letras incluidas en las palabras see sign.

—No, esto no tiene sentido —comprobó el criptoanalista—. Tal vez sea mejor que intentemos comenzar con la «g».

Se detuvo.

Miró la serie, estupefacto, abriendo la boca como un pez mientras contemplaba, absorto, la última palabra. Se quedó un largo rato sin poder decir nada, sólo atento a la palabra que, inesperadamente, surgió en el papel; hasta que, como un sonámbulo, logró enunciar el mensaje oculto en aquel anagrama.

—Génesis.

Se pasaron la hora siguiente en un estado de excitación absoluta, casi frenéticos, a vueltas con una Biblia que fueron apresuradamente a arrancarle de las manos al soñoliento párroco, a cuya puerta llamaron en la capilla de San Miguel. Tomás leyó y releyó todo el comienzo del Pentateuco, buscando una señal que apareciese en el texto como un «ábrete Sésamo» redentor.

—«Al principio creó Dios los cielos y la tierra —leyó en voz alta por tercera vez—. La tierra estaba confusa y vacía, y las tinieblas cubrían la haz del abismo, pero el espíritu de Dios estaba incubando sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: “Haya luz”; y hubo luz. Y vio Dios ser buena la luz, y la separó de las tinieblas; y a la luz llamó día, y a las tinieblas noche, y hubo tarde y mañana, día primero. Dijo luego Dios: “Haya firmamento en medio de…”».

—Oiga —protestó Luís Rocha, cuando la excitación daba gradualmente lugar al cansancio—. No pensará leer todo eso otra vez, ¿no?

Tomás vaciló.

—Tengo que leerlo. Si no, ¿cómo encuentro la señal?

—Pero ¿estará la señal realmente aquí?

El historiador agitó el folio arrugado de las anotaciones.

—¿No ha visto el mensaje cifrado de Einstein? See sign da Génesis. Que yo sepa, esto sólo tiene una interpretación. Se trata de un mensaje holográfico, en que la cifra y el mensaje cifrado se completan. ¿No lo ve? See sign da Génesis. En el fondo, Einstein nos estaba diciendo: «See the sign in Genesis». O sea: «Vean la señal en el Génesis».

—Pero ¿qué señal?

Tomás miró el gran volumen de la Biblia que había abierto sobre el escritorio.

—No lo sé. Es eso lo que tengo que descubrir, ¿no?

—¿Y lo va a descubrir leyendo el Génesis trescientas veces?

—Si hace falta —dijo Tomás—. Lo voy a leer tantas veces como sean necesarias hasta entender cuál es la señal a la que se estaba refiriendo Einstein. ¿Ve alternativa?

Luís Rocha señaló la segunda línea del mensaje cifrado.

—La alternativa es intentar descifrar este último mensaje. Este…, eh…, «!ya ovqo».

—Pero no llego a desvelar esa cifra…

—Disculpe, pero acabo de verlo desvelando la cifra de la primera línea.

—Era un anagrama, algo mucho más fácil.

—No interesa. Si logró descifrar la primera línea, logrará descifrar también la segunda.

—Oiga, usted no me está entendiendo. La segunda línea presenta un grado de dificultad infinitamente mayor que la…

Sonó el móvil.

Tomás vaciló, considerando la posibilidad de desconectarlo. Necesitaba concentrarse totalmente y desvelar toda la cifra, para echar luz sobre el secreto antes de las ocho de la mañana. Si no lo hacía, deportarían a Ariana a Irán; de ningún modo podía permitirlo. Tenía que desvelar la última cifra y necesitaba una concentración absoluta para ello. Tal vez era mejor desconectar el móvil.

El teléfono siguió sonando.

—¿Dígame?

Se había decidido a atender, no por ello iba a desconcentrarse, ¿no? Además, podía ser Greg con novedades sobre Ariana.

—¿Profesor Noronha?

No era Greg.

—Sí, soy yo. ¿Quién habla?

—El doctor Gouveia, de los hospitales de la universidad.

Era el médico de su padre.

—Ah, doctor Gouveia. Nos hemos visto hace poco. ¿Cómo está?

—Profesor Noronha, necesitó que viniese aquí con urgencia.

—¿Adónde? ¿Al hospital?

—Sí.

—¿Qué ocurre? ¿Mi padre está bien?

—No, profesor Noronha. Su padre no está bien.

—Pero, dígame, doctor, ¿qué pasa?

—Venga aquí, por favor.

—¿Qué ocurre?

Se hizo un breve silencio en el teléfono.

—Su padre no pasa de esta noche.