El automóvil negro recorrió con cautelosa lentitud las calles desiertas de la ciudad, abandonadas al viento frío que bajaba de las montañas y al manto opaco de la noche silenciosa. Las farolas proyectaban en las aceras una luz amarillenta, fantasmagórica, y el claror luminoso del mar de estrellas disperso en el cielo límpido, como polvo de diamantes que centelleara en la oscuridad, irradiaba una leve claridad sobre el relieve dormido de las Alborz; era una luminosidad muy suave, infinitamente tenue, pero suficiente para dejar percibir la mancha ebúrnea de nieve que cubría las montañas distantes como un velo de seda blanca.

Medianoche en Teherán.

Sentado en el asiento trasero del coche, con la chaqueta abrochada para protegerse del frío, Tomás contemplaba las tiendas, edificios, casas y mezquitas que se sucedían más allá de la ventanilla, con los ojos fijos en las fachadas desnudas y las aceras desiertas, la mente vagando por los contornos de aquella loca aventura a la que se veía arrastrado sin apelación. Encogido en su rincón, no veía cómo frenar el curso de los acontecimientos, se sentía absolutamente impotente, un insignificante náufrago entregado a las aguas revueltas del mar bravío, empujado por una poderosa corriente que no sabía ni podía combatir.

«Debo de estar loco».

El pensamiento lo martillaba sin parar, obsesivo, casi enfermizo, repitiéndose mientras el automóvil recorría las avenidas, las calles y los barrios de la capital iraní, avanzando siempre, acercándose inexorablemente a su destino, acercándose cada vez más al instante temido, al momento después del cual ya no se podría volver atrás. El punto sin retorno.

«Debo de estar totalmente loco».

Babak seguía silencioso al volante, con los ojos inquietos yendo de los rincones sombríos de las calles al reflejo reluciente del retrovisor, siempre atento a cualquier movimiento sospechoso que obligase a abortar la operación. La figura maciza de Bagheri se encontraba al lado de Tomás, con los ojos sumergidos en la amplia planta del Ministerio de la Ciencia, estudiando por enésima vez el plan que había delineado los últimos días, pasando revista a los últimos detalles. El hombre de la CIA había venido vestido de negro y le había entregado a Tomás, aún en el hotel, un turbante negro iraní, diciendo que debía usarlo para destacarse menos. Además, lo había obligado a ponerse la ropa más oscura que tuviera, alegando que sólo un loco emprendía un asalto con un atuendo claro sobre su cuerpo. Pero Tomás ya se sentía loco, no había loco más loco que aquel que, sin experiencia ni entrenamiento, aceptaba asaltar un edificio gubernamental con dos desconocidos, en un país de castigos drásticos, para hurtar un documento secreto que tenía graves implicaciones militares.

—¿Nervioso? —preguntó Bagheri, rompiendo el silencio.

Tomás asintió con la cabeza.

—Sí.

—Es natural —sonrió el iraní—. Pero quédese tranquilo, todo irá bien.

—¿Cómo puede estar tan seguro de eso?

Bagheri sacó la cartera del bolsillo, extrajo un billete verde de cien dólares y se lo mostró al historiador.

—Esto tiene mucha fuerza.

El automóvil giró a la izquierda, hizo dos curvas completas más y redujo la velocidad. Babak miró de nuevo por el retrovisor, arrimó el coche a la acera y estacionó entre dos camionetas. El motor se detuvo y se apagaron los faros.

—¿Hemos llegado?

—Sí.

Tomás miró a su alrededor, intentando reconocer el lugar.

—Pero el ministerio no es aquí.

—Sí que lo es —dijo Bagheri, señalando la esquina de enfrente—. Tenemos que ir a pie, está allí, a la derecha.

Se bajaron y sintieron cómo les traspasaba la ropa la brisa helada de la calle. Tomás se puso mejor la chaqueta, se caló el turbante negro en la cabeza, y los tres caminaron por la acera hasta la esquina. Una vez allí, el historiador reconoció al fin la calle y el edificio del otro lado: era, efectivamente, el Ministerio de la Ciencia. Bagheri hizo una seña que implicaba quedarse quietos, él y Tomás; sólo Babak avanzó, cruzando tranquilamente la calle y dirigiéndose al ministerio. El chófer se sumergió en la sombra, junto al puesto del centinela, y se mantuvo oculto durante unos tres minutos. Su rostro delgado y alargado volvió a asomar por fin de la penumbra e hizo un gesto para que los otros dos avanzaran.

—Vamos —ordenó Bagheri en voz baja—. Esté siempre callado, ¿ha oído? Ellos no deben enterarse de que usted es extranjero.

Cruzaron la calle y se acercaron al portón enrejado de la entrada. Tomás sentía las piernas débiles y el estómago oprimido, el corazón sobresaltado, las manos le temblaban y un sudor frío se le escurrió por la frente; pero se repitió para sus adentros que los hombres que lo acompañaban eran profesionales y sabían lo que hacían; en ese pensamiento se refugió para sentir un poco de bienestar.

El portón seguía cerrado, pero Bagheri se metió por una puerta lateral, justo al lado del puesto del centinela, y entró en el perímetro del ministerio. El historiador le siguió los pasos. Babak los esperaba al lado de un soldado iraní, probablemente el centinela, que le hizo una venia a Bagheri. El hombre de la CIA devolvió el saludo, intercambió unas palabras en voz muy baja con Babak; finalmente, el chófer volvió a la calle.

Tomás y Bagheri se quedaron con el soldado, que los condujo por una puerta escondida, posiblemente una entrada de servicio. El soldado abrió la puerta, volvió a hacer una venia, dejó entrar a los dos extraños en el edificio y cerró la puerta. Fue en ese instante cuando Tomás tomó conciencia de que acababa de cruzar la temible frontera invisible.

El punto sin retorno.

—¿Y ahora? —susurró temblorosamente, y su voz resonó en la oscuridad.

—Ahora vamos a la tercera planta —dijo Bagheri—. ¿No es allí dónde guardan el manuscrito?

—Sí, allí está.

—Vamos, entonces.

El iraní encendió una linterna, pero el historiador vaciló.

—¿Y el chófer?

—Babak se quedó en la calle vigilando.

—¿Ah, sí? ¿Y qué ocurre si aparece alguien?

—Si hay algún movimiento sospechoso, pulsa el botón de un emisor especial. Llevo un receptor que suelta enseguida un zumbido. —Giró la linterna hacia la cintura y mostró un apara-tito portátil sujeto al cinturón—. ¿Lo ve?

—Sí. Es la alarma, ¿no?

—Sí.

—¿Y si él lo acciona?

Bagheri sonrió.

—Tendremos que huir, claro.

Los dos exploraron el lugar con cautelosa lentitud, Bagheri iluminando todo el tiempo con la linterna que, apuntada hacia delante, lanzaba una claridad circular en las profundas tinieblas del edificio, y la luz proyectaba sombras aterradoras en las paredes y en el suelo de mármol pulido. Enfilaron por un pasillo y fueron a dar al hall central, dominado por una imponente escalinata. Había ascensores al lado, pero Bagheri prefirió ir por la escalera, no quería provocar ruidos ni encender luces que no pudiese controlar.

Llegaron a la tercera planta, y el iraní se asomó al pasillo de la derecha.

—Es por allí, ¿no? —preguntó.

—Sí.

Bagheri le hizo una seña a Tomás para que pasase adelante y el historiador dirigió el trayecto. Las cosas a oscuras eran muy diferentes de las vistas a la luz del día, pero, a pesar de las extrañas circunstancias, el portugués logró reconocer el lugar. A la izquierda estaba la puerta que daba a la sala de reuniones, donde le habían mostrado el manuscrito. Abrió la puerta y confirmó que ése era el sitio, allí se encontraban la mesa larga, las sillas, los tiestos y los armarios empotrados, los inquilinos silenciosos de aquel cubículo quieto y sombrío. Miró entonces hacia la derecha, hacia el lugar donde se situaba el compartimiento del que había visto salir a Ariana con la vieja caja del documento en las manos.

—Es allí —dijo, señalando la puerta de esa sala.

Bagheri se acercó a la puerta y la tocó con la punta de los dedos de la mano abierta.

—¿Aquí?

—Sí.

El iraní movió el picaporte, pero la puerta no se abrió. Como era previsible, estaba cerrada. Además, la puerta no era de madera, como las demás, sino metálica, lo que daba el indicio de que contenía un dispositivo especial de seguridad.

—¿Y ahora? —preguntó Tomás.

Bagheri no respondió de inmediato. Se inclinó y analizó la cerradura con cuidado; acercó la luz al cerrojo metálico. Después se acuclilló y abrió la bolsa oscura donde guardaba las herramientas.

—No hay problema —se limitó a decir.

Sacó un instrumento metálico y puntiagudo y lo encajó despacio en el cerrojo. Se colocó en los oídos una especie de estetoscopio, cuyo cable conducía a un auricular muy sensible, apoyó el auricular en la cerradura y se quedó, con la lengua asomando por la comisura de los labios y los ojos sin brillo, absortos y concentrados, oyendo los clics del instrumento dentro del cerrojo. El ejercicio se prolongó durante unos minutos sin fin. Al cabo de un tiempo, Bagheri retiró el instrumento del cerrojo y buscó otro en la bolsa. Sacó de allí lo que parecía ser un hilo metálico, muy flexible, y lo metió por el agujerito de la cerradura, repitiendo el movimiento anterior.

—¿Y? —susurró Tomás, ansioso por irse de allí—. ¿No lo consigue?

—Un momento.

El iraní volvió a poner el auricular en la cerradura, siguiendo con infinita atención el recorrido del hilo metálico. Se oyeron unos clics más, tal vez tres, y un clac final.

La puerta metálica se abrió.

—Ábrete, Sésamo —bromeó el historiador.

Bagheri le guiñó el ojo.

—Y yo soy Alí Babá.

Entraron en el compartimento. El iraní proyectó el foco de la linterna en el recinto. Era un despacho pequeño, ricamente decorado con maderas exóticas adosadas a las paredes y al techo. Enclavado en la pared del fondo, sobre unos tiestos con plantas, había un cofre gris, cuya cerradura estaba protegida por un sistema circular de código.

—El manuscrito debe de estar allí —observó Tomás—. ¿Cree que podrá abrir el cofre?

Bagheri se acercó al cofre y observó la cerradura con atención.

—No hay problema —se limitó a decir.

Volvió a colocarse el estetoscopio en los oídos y a oír el ruido del cerrojo del cofre, pero esta vez utilizó instrumentos diferentes, como pequeñas máquinas muy complejas, de gran tecnología. Una de ellas incorporaba un ordenador; en otra se veían esferas en una pequeña pantalla de plasma en la que brillaban guarismos de color ámbar.

Bagheri colocó la broca de un taladro eléctrico en el dispositivo secreto del cofre y estableció otras conexiones con el ordenador. Marcó letras y números en un teclado minúsculo e intentó soluciones diferentes hasta que, al cabo de unos minutos, se apagó una luz roja en la pantalla de plasma y la sustituyó una verde. El secreto del cofre giró como si hubiese ganado vida, emitiendo el sonido dentado de una rotación metálica. Luego se oyó un chasquido seco.

La puerta del cofre se soltó.

Sin pronunciar palabra, Bagheri abrió la puerta y apuntó hacia el cofre con la linterna, iluminando el interior. Tomás observó por encima del hombro del iraní y reconoció la caja de aspecto gastado, envejecida por el tiempo, que se encontraba situada en el centro del refugio fortificado.

—Es eso —dijo.

—¿La caja?

—Sí.

Bagheri estiró los brazos dentro del cofre y sacó la caja del interior. La cogió como si contuviese una reliquia divina, un tesoro que podría deshacerse con el menor gesto brusco, y la apoyó suavemente en el suelo.

—¿Y ahora? —preguntó el iraní, vacilante, con las manos en jarras.

—Vamos a comprobar lo que hay —dijo Tomás, inclinándose hacia la caja.

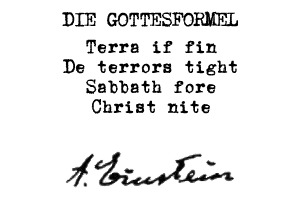

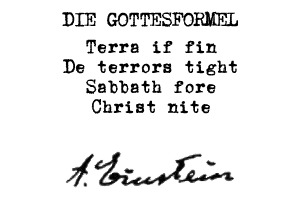

Sacó la tapa con cuidado y le hizo una seña a Bagheri para que acercara la linterna. El foco de luz inundó el interior de la caja, con lo que reveló las hojas amarillentas del viejo manuscrito. Tomás se inclinó, centró la mirada y confirmó el título y el poema que aparecían en el primer folio de papel cuadriculado. Las palabras surgieron tenues, extrañamente familiares, pero también singularmente misteriosas; éstos, lo sabía con emoción apenas contenida, eran los folios originales, las páginas mecanografiadas por el propio Einstein, el testimonio perdido de otra época. Sumergidos en un fino velo de polvo, los papeles gastados y carcomidos por los años exhalaban un antiguo perfume, el aroma arcano de un tiempo ya hace mucho transcurrido.

—¿Es esto? —preguntó Bagheri.

—Sí.

—¿Está seguro?

—Absolutamente —repuso Tomás—. Fue exactamente éste el…

Zzzzzzzzzzzzz.

Los dos se quedaron paralizados, con la respiración suspendida, los ojos muy abiertos, la atención alerta. La primera reacción fue de sorpresa, intentaron frenéticamente entender qué era aquello, qué ruido era aquél, qué significado tenía ese sonido inesperado, y volvieron ambos la cabeza hacia la fuente del ruido.

Zzzzzzzzzzzzz.

Era el cinturón.

El zumbido venía del cinturón de Bagheri. Peor aún, venía del receptor guardado en el cinturón de Bagheri. El receptor. El mismo receptor que estaba sintonizado con la señal del emisor de Babak. El mismo receptor que les traía noticias del mundo exterior. El mismo receptor que sólo zumbaría en caso de algo muy grave.

Abrieron aún más los ojos, pero esta vez no fue de sorpresa. Fue de algo más aterrador, mucho más pavoroso, infinitamente temible. Fue de comprensión.

Fue de horror.

—¡La alarma!