Un laberinto de calles estrechas, callejones y tiendas de toda clase señalaba el corazón comercial de la capital de Irán. El bazar se reveló como una ciudad dentro de una ciudad, abriéndose las callejas en plazas y plazoletas, las pequeñas tiendas mezcladas con mezquitas, bancos, pensiones y hasta un cuartel de bomberos. Un techo semitransparente cubría la maraña de arterias, lanzando una sombra protectora sobre el viejo mercado. Una densa corriente humana se apiñaba en aquella red laberíntica, pero, a pesar de que se aglomeraban allí tantas personas, todas caminando al paso lento de quien sabe que hay que disfrutar el día, una frescura apacible llenaba los pasillos, cada rincón perfumado por un olor característico.

En una callejuela dominada por tendejones de especias, donde los aromáticos productos coloridos se encontraban expuestos al aire libre, Tomás se llevó la mano al bolsillo y sacó el papel en el que había apuntado el nombre de la persona que buscaba.

—Salam —le dijo a un comerciante—. ¿Zamyad Shirazi?

—¿Shirazi?

—Bale.

De la boca del hombre brotó una algarabía en parsi, y el portugués se esforzó en concentrarse en los gestos de la mano, que le indicaban seguir adelante y, en algún sitio sobre el mar de cabezas, al fondo, girar a la izquierda. Agradeció las indicaciones y avanzó por la calle de las especias hasta coger la transversal a la izquierda. Entró por la calle de los cobres y volvió a pedir información, por lo que tuvo que modificar el recorrido.

Llegó por fin a la calle de las alfombras. Cuando volvió a preguntar por Zamyad Shirazi, un comerciante le indicó, con profusión de gestos y mucho parsi, la tienda que se encontraba diez metros más adelante. Avanzó unos pasos y se detuvo frente a su destino. Tal como las demás tiendas de la calle, aquel establecimiento tenía la puerta cubierta de alfombras persas y rollos de alfombras amontonados junto a la entrada. Después de comprobar que nadie lo había seguido en medio de aquella aglomeración de gente, Tomás dio un paso adelante y se sumergió en la sombra.

El interior era oscuro, iluminado por bombillas amarillentas, y en el aire flotaban películas de polvo; dominaba un olor seco y penetrante, parecido al de la naftalina. Sintió una comezón en la nariz y estornudó ruidosamente. Las alfombras persas llenaban todo el espacio, incluidos el techo y las paredes; se veían tapices de diferentes colores y de todas clases, entre ellos los clásicos mian farsh, kellegi y kenareh, con los motivos más variados, pero los dominantes eran los geométricos, los de arabescos y unos, más trabajados, que mostraban escenas de jardines y arreglos florales, sobre todo crisantemos, rosas y flores de loto.

—Khosh amadin! Khosh amadin! —saludó un hombre regordete, que se acercaba a grandes pasos, con los brazos abiertos y una sonrisa acogedora en los labios—. Bienvenido a mi humilde tienda. ¿Acepta un chay?

—No, gracias.

—¡Oh, por favor! Tenemos un chay maravilloso, ya verá.

—Se lo agradezco, pero no me apetece. He almorzado hace poco.

—¡Oh! ¡Si acaba de almorzar, mejor aún! Un chay es perfecto para la digestión. Perfecto. —Hizo un gesto amplio con los brazos, abarcando toda la tienda—. Mientras lo bebe, puede ir apreciando mis magníficas alfombras. —Apoyó su gruesa mano en las que estaban más cerca—. Fíjese, aquí tengo hermosísimas alfombras gul-i-bulbul, de Qom, con bellos dibujos de pájaros y flores. ¡Excelentes! ¡Excelentes! —Señaló a la derecha—. Tengo allí también sajadeh kurdos, provenientes expresamente de Bijar para mi tienda. Totalmente exclusivos. —Se inclinó hacia el cliente, adoptando la actitud de quien guardaba al fondo de la tienda un valioso tesoro—. Y si le gusta el gran poema Shahnamah, se va a quedar embelesado con…

—¿Zamyad Shirazi? —interrumpió Tomás—. ¿Usted es Zamyad Shirazi?

—Para servirlo, excelencia —dijo con los ojos desorbitados—. ¡Si busca una alfombra parsi, venga a la tienda de Shirazi! —Sonrió, muy satisfecho con la ingenua rima que había inventado para promover la tienda—. ¿En qué puedo ayudarlo?

Tomás lo observó con atención, intentando medir el efecto de sus palabras en el comerciante.

—Es un placer estar en Irán —dijo.

La sonrisa se deshizo y el hombre lo miró con un asomo de alarma.

—¿Cómo?

—Es un placer estar en Irán.

—¿Ha venido a hacer muchas compras?

Tomás sonrió. Era la contraseña.

—Me llamo Tomás —se presentó, y le tendió la mano—. Me dijeron que viniese aquí.

Con una mirada de ansiedad, Zamyad Shirazi lo saludó deprisa y fue a asomarse a la entrada, para comprobar que no había movimientos sospechosos en la calle. Más calmado, cerró la puerta de la tienda y, con gestos furtivos, le hizo una seña al visitante para que lo siguiese. Penetraron en el establecimiento oscuro y fueron a desembocar en un estrecho almacén, atiborrado de alfombras. Subieron unas escaleras de caracol y el comerciante le mandó que entrase en una pequeña salita.

—Espere aquí, por favor —le dijo.

Tomás se acomodó en un sofá y aguardó. Oyó a Shirazi alejarse y, después de un breve silencio, advirtió cómo marcaba un número en un aparato anticuado de teléfono. Oyó enseguida la voz distante del anfitrión hablando con alguien en parsi, respetando cortas pausas para escuchar lo que le decían del otro lado. La conversación duró sólo unos pocos instantes. Después de un rápido intercambio de palabras, el comerciante colgó y Tomás notó los pasos que se acercaban, hasta que vio el rostro mofletudo de Shirazi asomando por la puerta de la salita.

—Ya vienen —dijo el comerciante.

El hombre gordo se alejó, volviendo por el mismo camino que ambos habían recorrido. Tomás se quedó sentado en el sofá, con las piernas cruzadas, a la espera de novedades.

El iraní parecía un boxeador. Era un individuo alto, corpulento, con grandes arcadas supraciliares y un bigote negro tupido, abundantes pelos negros que le asomaban por el cuello desabrochado y de las orejas pequeñas. Entró en la salita rebosante de energía, muy desenvuelto, con la actitud de quien no tiene tiempo que perder.

—¿Profesor Noronha? —preguntó, extendiendo el brazo peludo y musculoso.

—Sí, soy yo.

Se dieron la mano.

—Encantado. Mi nombre es Golbahar Bagheri. Soy su contacto aquí en Teherán.

—¿Cómo está?

—¿Se fijó en si alguien lo seguía?

—Sí, creo haber despistado a mi guía ya fuera del bazar.

—Excelente, excelente —dijo el hombretón, frotándose las manos—. Langley me ha pedido que les envíe un informe hoy mismo. ¿Cuáles son las novedades? ¿Ha visto el documento?

—Sí, lo he visto esta mañana.

—¿Es auténtico?

Tomás se encogió de hombros.

—Eso no lo sé. La verdad es que tenía el aspecto de un papel envejecido, las páginas ya se veían amarillentas y estaba mecanografiado en la tapa y escrito a mano lo demás. Un garabato en la primera página parecía ser la firma de Einstein. Se supone que todas las líneas del documento las escribió él, salvo un mensaje cifrado al final. Los iraníes creen que este mensaje cifrado lo redactó el profesor Siza de propio puño.

Bagheri sacó un bloc de notas del bolsillo y se puso a tomar apuntes de manera frenética.

—Todo manuscrito, ¿no?

—Sí. Con excepción de la primera página, claro.

—Hmm, hmm… —Siguió tomando notas en el bloc—. ¿Tenía la firma de Einstein?

—Así parecía. Y los iraníes dijeron que lo habían confirmado con pruebas de caligrafía.

—¿Le revelaron dónde estuvo guardado el manuscrito todo este tiempo?

—No.

Más notas.

—¿Y el contenido?

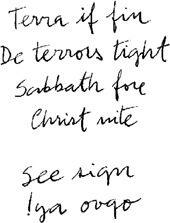

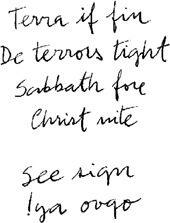

—Casi todo en alemán. En la primera página viene el título, Die Gottesformel, después un poema, cuyo origen y sentido los iraníes no han logrado precisar, y, por debajo, lo que parece ser la firma de Einstein.

Aún más notas.

—Hmm, hmm —murmuró de nuevo Bagheri mientras escribía, con su lengua rosada asomando fuera de los labios—. ¿Y el resto?

—El resto eran poco más de veinte páginas redactadas en alemán con tinta permanente negra. Tenía un texto corrido y muchas ecuaciones extrañas, de esas que se ven en un aula de matemática en la universidad, ¿sabe?

—¿Qué decía el texto?

—No lo sé. Aunque entiendo los rudimentos del alemán, mis conocimientos no me permiten comprender lo que allí había escrito. Además, está escrito a mano, es de difícil lectura. Por otro lado, la verdad es que no me dejaron leerlo, ni siquiera consintieron decirme cuál es el tema del manuscrito. Alegaron razones de seguridad nacional.

Bagheri dejó de tomar apuntes y lo miró un instante.

—Seguridad nacional, ¿eh?

—Sí, eso fue lo que dijeron.

El iraní volvió a escribir en el bloc de notas, siempre frenético.

—¿No fue posible pillar algunos detalles del tipo de ingenio nuclear descrito?

—No.

—¿Ni si incluía uranio o plutonio?

—Ni siquiera eso.

—Cuando vuelva allí, ¿podrá al menos comprobar esa información?

—Oiga, ellos no van a dejarme ver de nuevo el manuscrito. Me lo mostraron sólo una vez para que yo tuviese una idea general de lo que se trataba, pero me dijeron que, por motivos de seguridad nacional, ya no podré consultarlo de nuevo.

Bagheri volvió a inmovilizarse para mirar a su interlocutor.

—¿Ni una vez más?

—Ni una sola vez más.

—Entonces, ¿cómo quieren ellos que usted haga su trabajo?

—Me copiaron la parte cifrada en un papel. Tendré que trabajar a partir de ahí.

—Le copiaron la parte cifrada, ¿eh?

—Sí. Es un fragmento manuscrito en la última página. Y tengo también el poema de la primera. ¿Quiere verlo?

—Sí, sí. Muéstremelo.

Tomás sacó del bolsillo un folio doblado en cuatro. Lo abrió y mostró las líneas que Jalili había copiado con bolígrafo negro del original de Einstein.

—Aquí está.

—¿Qué es esto?

—El poema es la primera parte, el mensaje cifrado es la segunda.

El iraní cogió el folio y copió el texto en el bloc de notas.

—¿Nada más?

—Nada más.

—¿Y el profesor Siza? ¿Hablaron de él?

—Nada. Sólo dieron a entender que no estaba accesible.

—¿Qué quiere decir eso?

—No tengo la menor idea. Se mostraron muy molestos con ese asunto y se negaron a colaborar. ¿Quiere que les pregunte de nuevo?

Bagheri meneó la cabeza mientras escribía.

—No, mejor que no. Despertaría sospechas innecesarias. Si no quieren hablar de ese tema, no hablarán, ¿no es así?

—Eso mismo pienso yo.

El enorme iraní terminó sus apuntes, guardó el bloc y clavó los ojos en el visitante.

—Bien, ahora le voy a transmitir todo esto a Langley. —Consultó el reloj—. A esta hora allá es madrugada. No verán el informe hasta mañana, cuando aquí sea de noche, y aún van a tener tiempo de analizarlo. Supongo que hasta el final de nuestra mañana no tendré una respuesta con instrucciones. —Suspiró—. Vamos a hacerlo así. Mañana, a eso de las tres de la tarde, acuda al bell boy del hotel y dígale que está esperando el taxi de Babak. ¿Ha entendido? El taxi de Babak.

Esta vez fue Tomás quien apuntó los datos.

—Babak, ¿no? ¿A las tres de la tarde?

—Sí. —Se levantó, dando por terminada la reunión—. Y tenga cuidado.

—¿Con qué?

—Con la Policía secreta. Si lo pillan, está perdido.

Tomás esbozó una sonrisa forzada.

—Sí, puedo quedarme mucho tiempo viendo el sol a cuadros.

Bagheri soltó una carcajada.

—¿Qué sol a cuadros? —Meneó la cabeza—. Si lo pillan, lo torturarán hasta que lo confiese todo, ¿o qué se piensa? ¡Va a cantar como un canario! ¿Y sabe lo que le ocurrirá después? ¿No lo sabe?

—No.

El iraní de la CIA se llevó el índice a la frente.

—¡Bang! Le pegarán un tiro en la cabeza.