El edificio era un bloque compacto de cemento, un monstruo escondido tras un muro alto, en cuyo extremo había un cerco de alambre de espinos, embellecido por acacias frondosas, en una callejuela oculta de Teherán. El chófer bajó el cristal de la ventanilla del coche y habló en parsi con el guardia; el hombre armado observó el asiento trasero del vehículo, con sus ojos yendo y viniendo por momentos de Ariana a Tomás, y regresó a la garita. Se alzó la barrera y el automóvil estacionó junto a unos arbustos.

—¿Es aquí dónde usted trabaja? —preguntó Tomás, observando el edificio gris.

—Sí —dijo la iraní—. Es el Ministerio de la Ciencia, Investigación y Tecnología.

La primera exigencia fue registrar al visitante y darle una tarjeta que le permitiría frecuentar el ministerio durante un mes. El proceso se hizo lento en el despacho donde el personal, siempre sonriente y con una simpatía y una actitud ceremoniosa que llegaba a rozar el absurdo, le hizo llenar sucesivos formularios.

Ya con la tarjeta en la mano, llevaron a Tomás a la segunda planta y se lo presentaron al director del Departamento de Proyectos Especiales, un hombre bajo y delgado, con pequeños ojos oscuros y barba gris terminada en punta.

—Le presento a agha Mozaffar Jalili —dijo Ariana—. Está trabajando conmigo en este…, eh…, proyecto.

—Sob bekheir —saludó el iraní, sonriente.

—Buenos días —respondió Tomás—. ¿Usted es el encargado del proyecto?

El hombre hizo un gesto vago con la mano.

—Formalmente, sí. —Miró de reojo a Ariana—. Pero, en la práctica, es la khanom Pakravan quien dirige los trabajos. Ella tiene…, digamos…, calificaciones especiales, y yo me limito a prestarle toda la asistencia logística. El señor ministro considera este proyecto de gran valor científico, ¿sabe? De modo que ha dispuesto que los trabajos prosigan sin demora, bajo la dirección de la khanom Pakravan.

El portugués los miró a los dos.

—Muy bien. Entonces veamos eso, ¿no?

—¿Quiere comenzar ya? —preguntó Ariana—. ¿No prefiere tomar un chay primero?

—No, no —repuso él, frotándose las manos—. Ya he comido en el hotel. Es hora de trabajar. Estoy impaciente por echar un vistazo al documento.

—Muy bien —dijo la iraní—. Vamos a ello.

Subieron los tres a la tercera planta y entraron en una sala espaciosa, con una mesa larga en el centro y seis sillas. Las paredes estaban ocupadas por armarios con archivos, y dos tiestos con plantas le daban color al local. Tomás y Jalili se sentaron a la mesa, el iraní enredado en una charla de circunstancia, mientras Ariana se ausentó. Por el rabillo del ojo, el portugués la vio entrar en el despacho siguiente, donde se quedó unos minutos. Reapareció con una caja en la mano y la puso sobre la mesa.

—Aquí está —anunció.

Tomás observó la caja. Era de cartón reforzado, con signos de desgaste por el uso, y un lacito morado sellaba la entrada.

—¿Puedo verlo?

—Sin duda —dijo ella, que deshizo el lazo. Abrió la caja y sacó del interior un manuscrito amarillento, con pocas páginas, que puso delante de Tomás—. Aquí está.

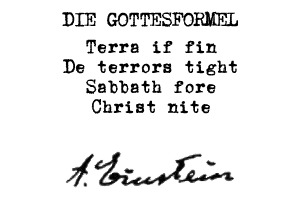

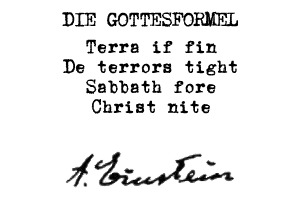

El historiador sintió el olor dulzarrón del papel viejo. La primera página, una hoja cuadriculada cuya fotocopia ya había visto en El Cairo, presentaba el título mecanografiado con letra de máquina antigua y un poema.

Por debajo, la firma autógrafa de Albert Einstein.

—Hmm —murmuró el historiador—. ¿Qué poema es éste?

Ariana se encogió de hombros.

—No lo sé.

—¿No lo averiguó?

—Hicimos una consulta en la Facultad de Letras de la Universidad de Teherán y conversamos con varios profesores de literatura inglesa, incluso expertos en poesía, pero nadie reconoció el poema.

—Extraño. —Pasó las páginas y analizó las notas escritas en tinta permanente negra, a veces intercaladas con ecuaciones. Página tras página, siempre las mismas notas y más ecuaciones. Eran veintidós páginas, todas numeradas en el ángulo superior derecho. Después de hojearlas lentamente y en silencio, Tomás las realineó en bloque y miró a Ariana—. ¿Esto es todo?

—Sí.

—¿Y dónde está la parte que hay que descifrar?

—Es el último folio.

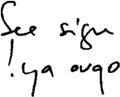

El portugués separó el folio que se encontraba al final del manuscrito y lo analizó con curiosidad. Tenía las mismas anotaciones manuscritas en alemán, pero terminaba con unas palabras enigmáticas.

—No entiendo esta letra —se lamentó Tomás—. ¿Qué dice aquí?

—Bien, según nuestro análisis caligráfico parece ser «!ya ovqo».

—Hmm —murmuró—. Sí, parece eso…

—Y, encima, la expresión «see sign».

—Pero eso es inglés.

—Sin duda.

El historiador hizo un gesto de sorpresa.

—¿Qué los lleva a pensar que se trata de una cifra en portugués?

—La caligrafía.

—¿Qué tiene la caligrafía?

—No es de Einstein. Fíjese en esto.

Ariana indicó con el dedo las líneas en alemán y las líneas en inglés, comparándolas.

—En efecto —coincidió Tomás—. Parecen escritas por otra mano. Pero no veo nada que sugiera una mano portuguesa.

—Es una mano portuguesa.

—¿Cómo lo sabe?

—Einstein trabajó en este documento con un físico portugués que estaba haciendo sus prácticas en el Institute for Advanced Study. Ya hemos comparado esas palabras con la caligrafía del físico, y la conclusión fue positiva. Quien redactó esa frase enigmática fue, sin duda, el portugués.

Tomás miró a la iraní. Era evidente que el portugués del que se hablaba era el profesor Augusto Siza, pero ¿hasta qué punto estaría ella dispuesta a hablar del científico desaparecido?

—¿Por qué no entran en contacto con ese portugués? —preguntó el historiador, fingiendo desconocer el asunto—. Si él era joven en ese momento, probablemente aún ha de estar vivo.

Ariana, turbada, se ruborizó.

—Ese portugués está…, digamos…, inaccesible.

«Ah —pensó Tomás—. Estás ocultando algo».

—¿Cómo que está inaccesible?

Jalili intervino en auxilio de Ariana. El pequeño iraní agitó la mano, en un gesto impaciente.

—No interesa, profesor. El hecho es que no tenemos acceso a su compatriota y necesitamos entender qué quiere decir esto. —Miró de reojo la página—. ¿Usted cree que podrá descifrar ese enigma?

Tomás volvió a mirar el acertijo, pensativo.

—Necesito que me consiga una traducción completa del texto en alemán —pidió el historiador.

—¿La traducción completa del manuscrito?

—Sí, todo.

—No puede ser —dijo Jalili.

—¿Perdón?

—No puedo conseguirle la traducción del texto en alemán. Está descartada por completo esa posibilidad.

—¿Por qué?

—Porque todo esto es confidencial —exclamó el iraní, que cogió el manuscrito y lo colocó en la caja—. Sólo se lo hemos mostrado para que usted tuviese algún contacto con el trabajo original. Voy a escribirle el acertijo en un papel, y sólo con ese papel tendrá que hacer todo su trabajo.

—Pero ¿por qué?

—Porque este documento es confidencial, ya se lo he dicho.

—Pero ¿cómo puedo descifrar el acertijo si no conozco el texto anterior? Puede ser que el texto en alemán encierre el secreto del acertijo, ¿no?

—Lo lamento, pero son nuestras órdenes —insistió Jalili. Miró la última página y copió el acertijo de letras en un folio A4 liso—. Este folio será, de ahora en adelante, su material de trabajo.

—No sé si lograré hacer mi trabajo en estas condiciones.

—Podrá hacerlo. —Frunció el ceño—. Además, no tiene otro remedio. Por orden del señor ministro, no se le dará autorización de salir de Irán hasta que no acabe de descifrar el enigma.

—¿Qué?

—Lo lamento, pero son nuestras órdenes. La República Islámica le está pagando bien para descifrar ese fragmento y le ha permitido el acceso a un documento confidencial muy valioso. Comprenderá, naturalmente, que la confidencialidad tiene un precio. Si sale de Irán sin completar el trabajo, se crea un problema de seguridad nacional, dado que el fragmento en cuestión podrá ser descifrado fuera de aquí, y nosotros, que tenemos el documento original, nos quedaremos sin comprender esta pieza decisiva. —El rostro crispado se relajó un poco, y Jalili sonrió, esforzándose por ser amable y disipar la repentina tensión—. De cualquier modo, no veo razones para que no concluya con éxito su misión. Nosotros nos quedaremos con la traducción completa y usted volverá a casa un poco más rico.

El portugués dirigió su mirada a Ariana. La mujer hizo un gesto de impotencia, ese asunto no dependía en absoluto de ella. Entendiendo que no tenía más alternativas, Tomás se volvió a Jalili y suspiró, resignado.

—Muy bien —dijo—. Pero ya que voy a hacer esto, mejor hacer el trabajo completo, ¿no?

El iraní vaciló, sin entender esta observación.

—¿Adónde quiere llegar?

Tomás señaló el manuscrito, ya guardado dentro de la caja de cartón.

—Quiero llegar a esa primera página. ¿Me la podrá copiar, por favor?

—¿Copiar la primera página?

—Sí. No esconde ningún secreto terrible, ¿no?

—No, tiene sólo el título del manuscrito, el poema y la firma de Einstein.

—Entonces, cópiemela.

—Pero ¿por qué?

—Por el poema, claro.

—¿Qué pasa con el poema?

—¡Vaya! ¿No es evidente?

—No. ¿Qué pasa?

—El poema, estimado señor, es otro acertijo.

Se pasó el resto de la mañana intentando descifrar los dos acertijos, pero sin éxito. Tomás partió siempre del principio de que el segundo ocultaba un mensaje en portugués e imaginaba que la referencia see sign, que precedía a la algarabía, representaba alguna pista, pero no lograba entender cuál. El poema le parecía remitir a un mensaje en inglés, aunque en este caso sus esfuerzos tropezasen igualmente con la opaca barrera de lo incomprensible.

A la hora del almuerzo, Tomás y Ariana fueron a un restaurante cercano a comer un makhsus kebab, preparado con carne de carnero picada.

—Le pido disculpas por la forma en que el agha Jalili habló con usted —dijo ella después de que el camarero les sirvió la comida—. Los iraníes son habitualmente muy educados, pero este problema es de extrema sensibilidad. El manuscrito de Einstein tiene prioridad y confidencialidad máxima, por lo que no podemos correr riesgos. Su estancia en Irán, mientras avanza el trabajo de desciframiento, constituye una cuestión de seguridad nacional.

—No me importa quedarme aquí algún tiempo —respondió Tomás, mientras masticaba un trozo de kebab—. Siempre que usted esté cerca, claro.

Ariana bajó los ojos y sonrió levemente.

—Espero que eso quiera decir que sólo necesita de mi asistencia científica.

—Ah, sí —exclamó el portugués con gesto perentorio—. Sólo eso espero de usted. —Adoptó una expresión inocente—. Únicamente asistencia científica, nada más.

La iraní inclinó la cabeza.

—¿Por qué será que no le creo?

—No tengo la menor idea —se rio él.

—Se va a portar bien, ¿no?

—Claro, claro.

—Por favor, Tomás —le suplicó ella—. No se olvide de que esto no es Occidente, ¿de acuerdo? Éste es un país especial, donde las personas no se pueden permitir ciertas libertades. No me va a poner en un aprieto, ¿no?

El portugués mostró una expresión resignada.

—Ya, ya he entendido —dijo—. No haré nada que la incomode, quédese tranquila.

—Menos mal.

Tomás miró lo que quedaba del kebab en la mano. El sentido de la conversación le había dado el pretexto que necesitaba para hacer lo que tenía que hacer.

—Después del almuerzo, daré un paseo —anunció.

—¿Ah, sí? ¿Adónde quiere que lo lleve?

—No, usted no viene. Si sale siempre conmigo, podrá generar algunos comentarios desagradables sobre su comportamiento. A fin de cuentas y, como usted dice, éste es un país especial, ¿no?

—Sí, tiene razón —admitió Ariana—. Voy a ver si le consigo un guía.

—No me hace falta ningún guía.

—Claro que le hace falta. ¿Cómo se va a orientar por…?

—No me hace falta guía —repitió Tomás, más enfático.

—Bien…, quiero decir…, está el problema de la seguridad, ¿entiende? Somos responsables de su seguridad, necesitamos que alguien lo acompañe para velar por usted.

—¡Qué disparate! Yo sé muy bien cuidarme solo.

Ariana lo miró, desconcertada.

—Oiga, de todos modos le voy a conseguir un guía.

—No quiero, ya se lo he dicho.

Ella se quedó un instante callada, como si estuviese pensando. Bajó entonces la cabeza y se inclinó frente a su invitado.

—No lo puedo dejar solo, ¿no entiende? —susurró muy rápidamente—. Si usted sale sin que yo le diga nada a nadie, me pueden llamar la atención. —La voz adoptó un tono de súplica seductora—. Déjeme que le consiga un guía, por favor. Si después usted lo despista, el problema es del guía, ya no tengo nada que ver con eso, ¿está claro? —Abrió mucho sus ojos castaños, en busca de asentimiento—. ¿De acuerdo?

Tomás la miró por un momento y acabó moviendo afirmativamente la cabeza.

—Está bien —aceptó—. Llame al gorila.

El gorila era un hombre bajo y grueso, con una fuerte barba rala y cejas negras espesas, todo vestido de oscuro y con aspecto de agente de seguridad.

—Salam —saludó el guía cuando Ariana se lo presentó—. Haletun chetor e?

—Pregunta si todo va bien.

—Sí, dígale que todo va bien.

—Khubam —le dijo ella al guía.

El hombre se golpeó el pecho con el dedo.

—Esmam Rahim e —anunció, siempre con los ojos fijos en el historiador—. Rahim.

Tomás entendió.

—¿Rahim? —Le tocó esta vez al portugués golpearse el pecho—. Yo soy Tomás. Tomás.

—Ah, Tomás —sonrió Rahim—. Az ashnayitun khoshbakhtam.

El historiador esbozó una sonrisa forzada y miró a la iraní por el rabillo del ojo.

—Esto promete —dijo entre dientes—. Me siento como Tarzán conversando con Jane. —Hizo una mueca—. Me Tomás, you Rahim.

Ariana se rio.

—Se van a entender muy bien, ya verá.

—Sólo si usted acepta ser mi Jane…

La iraní miró alrededor, para comprobar que nadie lo había escuchado.

—Vamos, no empecemos —pidió cohibida—. ¿Adónde quiere que él lo lleve?

—Al bazar. Me apetece dar un paseo y hacer unas compras.

Rahim recibió las indicaciones y ambos entraron en un Toyota negro, un coche del ministerio puesto a disposición del portugués para su salida de esa tarde. El automóvil se sumergió en el caótico tráfico de Teherán y marchó en dirección al sur de la ciudad; a medida que avanzaban, la construcción se iba revelando peor, todo parecía aún más congestionado, desordenado y degradado que en el resto de la vasta urbe de catorce millones de habitantes.

El chófer continuó parloteando en parsi, mientras Tomás asentía distraídamente, sin comprender ni querer comprender nada, con los ojos perdidos en la confusa y contaminada maraña de calles y casas, su mente tramando sobre cómo se liberaría de su parlanchín guía-chófer-protector-vigilante. En un determinado punto, mientras entraban por una alameda, Rahim señaló a unos comerciantes y dijo algo más en parsi, con la expresión bazaris en medio de lo que decía. Alertado por esa palabra, como si un timbre de alarma le hubiese sonado en los oídos, Tomás buscó frenéticamente indicaciones y reparó en una tablilla que indicaba que aquélla era la avenida Khordad. La conocía del mapa que había estudiado atentamente la noche anterior, por lo que no vaciló. Con un gesto brusco, abrió la portezuela del coche y bajó en medio de la avenida, desencadenando un tropel de frenos y bocinazos.

—Bye-bye! —dijo, saludando en la huida a un estupefacto Rahim, que seguía aferrado al volante, con la boca abierta, viendo al portugués esfumarse frente a él.

El chófer despertó del breve letargo provocado por la sorpresa y detuvo el coche en plena Khordad, y se lanzó también al exterior, sin dejar de gritar en parsi; pero, a esas alturas, su cliente ya se había sumergido en medio de la multitud y había desaparecido en la red de callejas que marcaba el principio del gran bazar de Teherán.