EL ALAMEIN Y LA OPERACIÓN TORCH

(OCTUBRE-NOVIEMBRE DE 1942)

En octubre de 1942, mientras Zhukov y Vasilevsky preparaban su gran maniobra de envolvimiento del VI Ejército en Stalingrado, Rommel se encontraba en Alemania de baja por enfermedad. Había tenido graves problemas de estrés, con la presión sanguínea por los suelos y complicaciones intestinales. Había fracasado en su último intento de romper las líneas del VIII Ejército en la batalla de Alam Halfa. Muchos de sus hombres también estaban enfermos, además de sufrir una importante escasez de alimentos, combustible y municiones. Tras ver rotos sus sueños de conquistar Egipto y Oriente Medio, Rommel se negaba a aceptar cualquier responsabilidad por aquel desastre. Seguía convencido de que el Generalfeldmarschall Kesselring había cortado deliberadamente el envío de suministros al Panzerarmee Afrika por una simple cuestión de celos.

La situación del Panzerarmee Afrika era realmente muy delicada. Los italianos en la retaguardia y la Luftwaffe estaban almacenando el grueso de las provisiones y pertrechos para ellos. La moral de los alemanes estaba por los suelos. Gracias a las interceptaciones de Ultra, los bombardeos y los ataques de los submarinos aliados echaron a pique todavía más barcos de carga enemigos en octubre. La desconfianza que suscitaban en Hitler sus «aliados anglófilos» lo convenció de «que los buques de transporte alemanes han sido traicionados por los italianos en beneficio de los ingleses»[1]. No se le ocurrió la posibilidad de que los Aliados estuvieran rompiendo el sistema de codificación alemán de las máquinas «Enigma».

El General der Panzertruppe Georg Stumme, que había sido juzgado por un tribunal militar por haber extraviado documentación relacionada con la Operación Azul, se puso al frente del ejército en ausencia de Rommel, y el teniente general Wilhelm von Thoma asumió el mando del Afrika Korps. Ni Hitler ni el OKW creían que los británicos iban a atacar antes de la primavera del año siguiente, y, por lo tanto, pensaban que el Panzerarmee Afrika todavía tenía una oportunidad de abrirse paso a través de las líneas enemigas y alcanzar el delta del Nilo. Rommel y Stumme eran más realistas. Sabían que poco podían hacer ante el poderío aéreo de los aliados y los ataques de la Marina Real británica contra sus convoyes de provisiones.

Rommel se sintió sumamente consternado por la autosuficiencia que vio en Berlín cuando recibió su bastón de mariscal de campo. Göring hablaba con desprecio de los aviones aliados, diciendo: «Los americanos solo son capaces de fabricar cuchillas de afeitar». «Herr Reichsmarschall», contestó Rommel, «ya me gustaría a mí que tuviéramos esas cuchillas»[2]. Hitler prometió enviar cuarenta tanques pesados Tiger y unas cuantas unidades de lanzacohetes Nebelwerfer de varios cañones, como si ello bastara para cubrir sobradamente la escasez de recursos del mariscal.

El OKW descartó la idea de un probable desembarco aliado en el norte de África en un futuro inmediato. Solo los italianos se tomaron en serio la amenaza. Prepararon planes de contingencia para ocupar el Túnez francés, proyecto al que los alemanes se opusieron por temor a la reacción de las fuerzas francesas del gobierno de Vichy. En realidad, la planificación de la Operación Torch aliada estaba mucho más avanzada de lo que imaginaban incluso los italianos. A comienzos de septiembre, los dolores de cabeza de Eisenhower empezaron a desaparecer a medida que fueron resolviéndose los desacuerdos transatlánticos. Iban a llevarse a cabo desembarcos simultáneos en Casablanca, en la costa del Atlántico, y en Orán y Argel, en la costa del Mediterráneo. Pero los problemas de abastecimiento, debido a la confusión y a la falta de barcos, constituían una pesadilla para su jefe de estado mayor, el general de división Walter Bedell Smith. Buena parte de las tropas que cruzaron el Atlántico llegó a su destino sin armas ni equipamiento, por lo que se retrasaron las operaciones de entrenamiento anfibio.

En el frente diplomático, tanto el gobierno americano como el británico comenzaron a garantizar al gobierno de Franco que no tenían intención alguna de violar la soberanía española ni en el norte de África ni en el continente europeo. Fue un paso que hubo que dar para acallar los rumores alemanes de que los aliados planeaban ocupar las islas Canarias. Por fortuna, el pragmático general Francisco Gómez-Jordana Sousa, conde de Jordana, volvía a ocupar la cartera de exteriores después de que Franco hubiera destituido del cargo a su cuñado, el ambicioso y pronazi Ramón Serrano Súñer. Gómez-Jordana, un hombre de corta estatura y edad avanzada, quería mantener a España al margen de la guerra por todos los medios, y su nombramiento en septiembre supuso un gran alivio para los aliados.

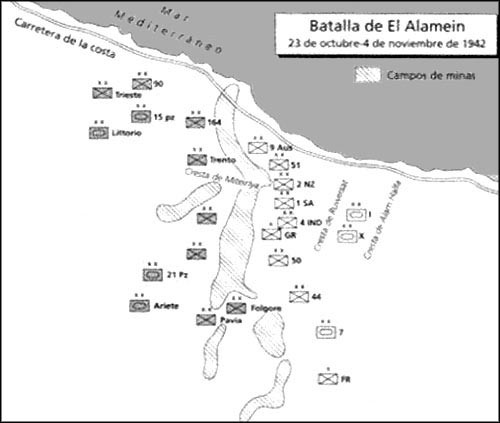

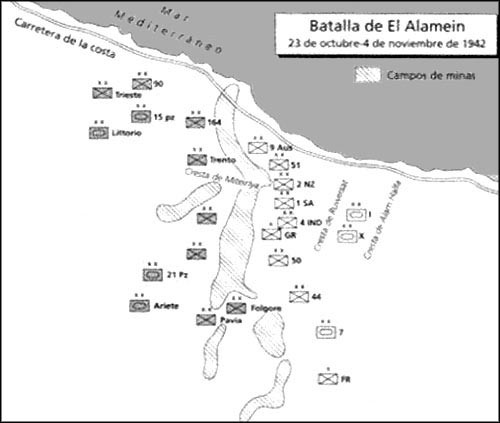

Stumme, aunque no disponía de información precisa en ese sentido, estaba seguro de que Montgomery preparaba una gran ofensiva. Aumentó las salidas de las patrullas y aceleró la colocación de casi medio millón de minas en los llamados «jardines del diablo», situados frente a las posiciones del Panzerarmee Afrika. Siguiendo los consejos de Rommel, reforzó las formaciones italianas con unidades alemanas, y dividió en dos el Afrika Korps, enviando la 15.ª División Panzer al sector norte del frente, y la 21.ª División Panzer al sur.

El general Alexander actuaba como paraguas, protegiendo a Montgomery de un impaciente Churchill. Montgomery necesitaba tiempo para adiestrar a sus nuevas fuerzas, especialmente a los hombres del X Cuerpo Acorazado del teniente general Herbert Lumsden, al que llamaba con orgullo y un exceso de optimismo «mi corps de chasse». Los Sherman recién llegados estaban siendo preparados para aumentar el número de tanques del VIII Ejército a más de un millar. Lumsden, un extravagante soldado de caballería que había ganado incluso el Grand National, no era precisamente muy del agrado de Montgomery, pero sí de Alexander.

El plan de Montgomery, la Operación Lightfoot, consistía en lanzar el ataque principal contra el sector norte, que, además, era el mejor defendido. Daba por hecho que la acción cogería a los alemanes por sorpresa. El X Cuerpo de Lumsden debía aprovechar la embestida después de que el XXX Cuerpo hubiera cruzado los campos de minas situados al sur de la carretera de la costa. Con la ayuda de un sofisticado plan de diversión para engañar al enemigo, todo un truco que debía ejecutar el comandante Jasper Maskelyne, ilusionista de profesión, Montgomery esperaba persuadir a los alemanes de que la gran ofensiva iba a tener lugar en el sur, para que decidieran trasladar a sus fuerzas a ese sector. Maskelyne colocó cientos de falsos vehículos e incluso una falsa tubería de agua en dicho sector sur. Se aumentaron las comunicaciones por radio en la zona con trasmisiones de mensajes previamente grabados. Para indicar un gran movimiento en el sector se utilizaron camiones que, arrastrando pesadas cadenas, levantaban densas polvaredas. Y para dar crédito a esta fase fundamental de la estratagema de Montgomery, el XIII Cuerpo del teniente general Brian Horrocks lanzaría una ofensiva, seguido de la 7.ª División Acorazada y con el apoyo de un tercio de su artillería. En el extremo izquierdo de la línea Alamein, las tropas de la Francia Libre de Koenig atacarían la posición italiana de Qaaret el Himeimat, un sólido reducto lindante con la depresión de Qattara, pero carecían de apoyo suficiente para lanzarse contra un objetivo tan difícil.

El 19 de octubre, la Fuerza Aérea del Desierto y los americanos comenzaron a bombardear intensamente los aeródromos de la Luftwaffe. Cuatro días después, el 23 de octubre, la artillería de Montgomery comenzó a abrir fuego a las 20:40 contra las posiciones de las fuerzas del Eje. El suelo temblaba por la violencia de las ondas expansivas, y los destellos de los cañonazos iluminaban todo el horizonte nocturno. Desde la distancia, parecía una descarga de relámpagos. Los bombarderos aliados atacaron las posiciones de las tropas de reserva y zonas de la retaguardia. El general Stumme, temiendo agotar sus municiones, ordenó a su propia artillería que no respondiera a la agresión.

Desde el anochecer, mientras en el cielo la luna reemplazaba poco a poco al sol, los zapadores habían comenzado a avanzar lentamente, localizando entre la arena con la ayuda de la bayoneta las minas y sacándolas para crear unos corredores que iban marcando con cinta blanca y lámparas de aceite. A las 22:00 horas, el XXX Cuerpo empezó a avanzar por esos corredores con cuatro divisiones —la 51.ª de Infantería (Highland), la 9.ª Australiana, la 1.ª Sudafricana y la 2.ª de Nueva Zelanda—, cada una de ellas apoyada por al menos un regimiento blindado. Precedidos por el sonido de sus gaitas, los hombres de la recién creada 51.ª División de Infantería (Highland) marchaban con las bayonetas caladas, pues habían oído que el frío acero era lo que más temían los soldados italianos. Las bajas de la infantería fueron relativamente pocas, pero, para enojo de Montgomery, los tanques del X Cuerpo de Lumsden se confundieron en los campos de minas. Ese retraso supuso que al amanecer se vieran sometidos al fuego intenso del enemigo.

El general Stumme quiso ver por sí mismo el desarrollo de los acontecimientos en el frente, pero cuando su vehículo se puso a tiro de los aliados, el conductor partió a toda velocidad, sin darse cuenta de que Stumme había salido del automóvil. Stumme falleció de un ataque al corazón, y su cuerpo no fue encontrado hasta el día siguiente. Cuando el general von Thoma se enteró de la noticia y asumió el mando, se mostró reacio a lanzar una gran contraofensiva, pues no se atrevía a gastar las reservas de combustible de sus fuerzas sin que hubieran llegado más suministros. Pero el 25 de octubre, la 15.ª División Panzer en el norte y la 21.ª División Panzer en el sur respondieron con éxito al ataque aliado.

El plan magistral de Montgomery no estaba saliendo como se esperaba. Los alemanes no habían mordido el anzuelo, y no habían enviado fuerzas al sur para repeler el ataque de diversión del XIII Cuerpo. Por otro lado, en el norte, los campos de minas alemanes y la resistencia de las fuerzas del Eje habían supuesto un obstáculo mucho mayor de lo esperado. Montgomery señalaba injustamente a la 10.ª División Acorazada como culpable del fiasco, acusándola incluso de cobardía, cuando, en realidad estaba siendo utilizada muy mal. Los prejuicios de Montgomery acerca del uso de la caballería no le permitían sacar el mayor provecho de sus formaciones blindadas.

Tras enterarse de la ofensiva británica y del fallecimiento de Stumme, Rommel ordenó que un avión lo llevara de vuelta a África, vía Roma. Llegó a su cuartel general el 25 de octubre al anochecer, después de haber sido informado en la capital italiana de que la precaria situación de las reservas de combustible era peor que nunca debido a las acciones de la Marina Real y las fuerzas aéreas aliadas.

El ataque de los británicos se vio entonces favorecido por la captura por parte de los australianos de dos oficiales alemanes que tenían en su poder una serie de mapas minuciosamente detallados de sus campos de minas. Por la noche, los australianos tomaron un cerro fundamental, que lograron conservar al día siguiente tras repeler diversos y violentos contraataques. Con la concentración de las formaciones del XXX Cuerpo y el X Cuerpo, la presión contra el Panzerarmee Afrika en el norte empezó a ser insufrible. A continuación, Rommel se enteró de que el buque cisterna que esperaba con tanta ansia también había sido hundido. Fue entonces cuando advirtió al OKW de que, sin apenas combustible y municiones, iba a resultarle muy difícil seguir combatiendo. En aquellos momentos ya era evidente que Montgomery estaba concentrando el grueso de sus fuerzas en el norte, por lo que Rommel decidió reforzar ese sector enviando allí la 21.ª División Panzer. Sin el combustible necesario para que sus tanques blindados pudieran retirarse para librar una batalla de movimientos en campo abierto, se encontraba atado de pies y manos, obligado a afrontar una competición de resistencia que no podía ganar. Más de la mitad de sus carros de combate habían sido destruidos, unos por el fuego de los cañones antitanque de seis libras, otros durante los ataques de la aviación aliada. El nuevo cañón de 40 mm de los cazas Bell P-39 Airacobra de los americanos se convirtió en una de las armas más efectivas contra los tanques.

Montgomery, viéndose obligado a cambiar su plan debido a la férrea resistencia encontrada, preparó una nueva ofensiva mientras los australianos cargaban con el peso de los constantes contraataques. A primera hora del 2 de noviembre se puso en marcha la Operación Supercharge, con otro contundente bombardeo acompañado de ataques aéreos. Montgomery lanzó la 9.ª Brigada Acorazada contra los cañones antitanque atrincherados del enemigo. Le advirtieron que aquello era una acción suicida, pero contestó que había que hacerlo. El ataque acabó como la «cabalgada al infierno» de Balaklava, y la brigada fue prácticamente aniquilada. La División de Nueva Zelanda de Freyberg avanzó hacia el norte, más allá de la cresta de Kidney, y se vio frenada por los contraataques de las dos divisiones panzer. Conservar la cabeza de puente sería, sin embargo, el último esfuerzo del Panzerarmee. Montgomery estaba ganando por fin la batalla de desgaste.

Rommel dio la orden de retirarse a Fuka, aunque sabía que las tropas no motorizadas, en su mayoría italianas, iban a verse rápidamente superadas. Muchos soldados alemanes se apropiaron de camiones italianos a punta de pistola, produciéndose horribles escenas. Aquella noche Rommel envió un mensaje al OKW exponiendo la situación y explicando las razones de su retirada. Debido a un malentendido por parte de un oficial del estado mayor, Hitler no recibió dicho mensaje hasta la mañana siguiente. Sospechando que se trataba de una conspiración para que no pudiera contraordenar la retirada de Rommel, el Führer montó en cólera, y en su cuartel general se produjeron escenas de histeria y nerviosismo. La derrota de Rommel supuso un gran varapalo y una verdadera conmoción por lo inesperada, pues en aquellos momentos el foco de preocupación de Hitler era Stalingrado y el Cáucaso. El dictador alemán había confiado tanto en la capacidad de Rommel como comandante que nunca había imaginado que pudiera sufrir semejante revés.

El 3 de noviembre, poco después de mediodía, el Führer envió a Rommel la siguiente orden: «En su actual situación, no puede haber otro pensamiento que no sea el de resistir con firmeza, sin retroceder ni un paso, y enviar todas las armas y todos los soldados disponibles al campo de batalla». Prometía apoyo de la Luftwaffe, provisiones y pertrechos, y acababa diciendo: «No sería la primera vez en la historia que la férrea determinación prevalece sobre los batallones más poderosos del enemigo. Solo hay una alternativa que pueda proponer a sus tropas: vencer o morir»[3].

Rommel quedó desconcertado y perplejo por la locura y la insensatez de la orden. Pero la tendencia de Hitler a recurrir a todo tipo de mentiras para engañarse y no reconocer la realidad de una derrota volvería a manifestarse muy pronto, con el general Paulus en la estepa del Don, al oeste de Stalingrado. Rommel, a pesar de su gran instinto militar, se sintió en la obligación de obedecer. Dio la orden de interrumpir la retirada. Solo a las divisiones italianas se les mandó dirigirse al noroeste. Esto permitió que el XIII Cuerpo de Horrocks avanzara el 4 de noviembre sin encontrar oposición. Más al norte, el X Cuerpo rompió las líneas enemigas, capturando el cuartel general del Afrika Korps y al general Von Thoma, que se rindió al 10.º de Húsares.

Contando con el apoyo de Kesselring, Rommel ordenó una retirada general. Informó a Hitler de que el repliegue de tropas solo sería hasta la línea Fuka, pero fue hasta el otro extremo de Libia. El hecho de que el resto del Panzerarmee lograra escapar se debió exclusivamente a la lentitud de Montgomery en reaccionar y a su prudencia excesiva. Tras alcanzar la victoria, no quería correr peligros que pudieran entrañar algún revés. Se ha sostenido en diversas ocasiones que el hecho de que no lograra cazar a Rommel durante la retirada provocó la desastrosa decisión de Hitler de enviar más tropas al norte de África, todas las cuales serían al final capturadas. Pero difícilmente podemos atribuirlo al talento de Montgomery como general, pues una idea semejante no figuró nunca en su plan magistral.

La victoria en la batalla de El Alamein no fue fruto de ninguna genialidad táctica ni estratégica. La decisión de Montgomery de atacar el sector más fuerte de las líneas alemanas era, como mínimo, cuestionable. Sus tropas de infantería y sus unidades blindadas combatieron sin duda con gran arrojo, y a ello contribuyó evidentemente que el general británico supiera levantar la moral del VIII Ejército. Pero, por lo demás, la batalla fue ganada gracias a la extraordinaria aportación de la Artillería Real británica y de la Fuerza Aérea del Desierto, con su implacable destrucción de los aviones de la Luftwaffe y de los tanques y líneas de abastecimiento de los alemanes, y a las acciones de la Marina Real y la aviación aliada, que supieron cortar las líneas de sustento de las fuerzas del Eje en el Mediterráneo.

El 7 de noviembre, cuando Hitler se dirigía a Múnich para pronunciar su discurso ante la vieja guardia del Partido Nazi, su tren especial se detuvo en Turingia. Un mensaje de la Wilhelmstrasse informaba de la inminencia de un desembarco aliado en el norte de África. Inmediatamente, el Führer dio la orden de defender Túnez a cualquier precio. Pero cuando le comunicaron que la Luftwaffe poco podría hacer a tanta distancia de sus bases, montó en cólera y maldijo a Göring. Todos aquellos rumores contradictorios de los últimos meses sobre las intenciones de los Aliados, y la obsesión del Führer con conquistar definitivamente Stalingrado, habían dado lugar a que el OKW no estuviera preparado para un nuevo frente. La gran incógnita era cómo iba a reaccionar el régimen de Vichy ante una invasión aliada de sus colonias del norte de África.

Ribbentrop se unió a la comitiva en Bamberg, y ya en el tren instó a Hitler a que le permitiera intentar negociar con Stalin a través del embajador soviético en Estocolmo. Hitler se negó rotundamente. La idea de entablar negociaciones en un momento de debilidad estaba fuera de toda discusión. Obstinado, el Führer siguió insistiendo en su discurso de que la caída de Stalingrado era inminente, y se mostró firmemente determinado a continuar con el combate hasta alcanzar la victoria final[4]. Su orgullo le impedía considerar una opción distinta. Ignoró la derrota de Rommel y nunca habló de los desembarcos aliados en el norte de África, prefiriendo recordar su predicción de que al final todos los judíos serían aniquilados. Pero incluso Goebbels se daba cuenta de que se encontraban «en un punto de inflexión de la guerra»[5]. Aparte de los nazis más leales y fanáticos, la mayoría de los alemanes empezaba a percibir que la victoria estaba en aquellos momentos más lejos que nunca, como pondrían de manifiesto los informes sobre la moral de la población civil elaborados por el servicio de inteligencia de la SS, el Sicherheitsdienst. Pocos compartían la idea de Göring de que los americanos solo eran capaces de producir cuchillas de afeitar. La intensidad de los bombardeos aliados contra sus ciudades demostraba una superioridad material cada vez mayor.

Para Eisenhower y sus planificadores, la reacción de la Francia de Vichy y la del régimen de Franco en España fueron también una cuestión clave. Eisenhower, con su ingenuidad política, enseguida se vio metido en un campo de minas de la política francesa. Roosevelt no quería tener que entenderse con el general De Gaulle, y presionó a Churchill para que no informara a los franceses de lo que estaba preparándose. La relación de Churchill con De Gaulle se había visto aún más deteriorada debido a las sospechas francesas de que los británicos codiciaban Siria y Líbano, y Churchill sabía que el militar galo se pondría hecho una furia si se le mantenía al margen de la operación. Además, De Gaulle nunca aceptaría que, para evitar duros enfrentamientos, los aliados decidieran llegar a un acuerdo con las autoridades de Vichy en el norte de África. Pero Churchill se guardaba un as en la manga con el que pretendía pacificar al orgulloso general.

La Marina Real británica, incapaz de olvidar que había sido la aviación japonesa que utilizaba los aeródromos del gobierno de Vichy en Indochina la que había hundido el Prince of Wales y el Repulse, seguía estando preocupada por la colonia francesa de Madagascar, situada paralela a las rutas que seguían sus convoyes frente a las costas del sureste africano. Pocas semanas después de que se produjera el gran desastre en aguas de Malaca, se encomendó a una fuerza de desembarco la puesta en marcha de la Operación Ironclad (la captura del puerto principal de Madagascar, Diego Suárez, situado en el extremo norte de la isla). En un principio, tanto el general Brooke en Londres como Wavell en Extremo Oriente se habían opuesto al plan, sobre todo en un momento en el que se cernían tantas amenazas sobre otros muchos lugares. Más tarde, a comienzos de marzo de 1942, las interceptaciones americanas de las comunicaciones japonesas sacaron a la luz que Berlín insistía a Tokio en la necesidad de intervenir en el oeste del océano Índico y atacar los cargueros británicos que bordeaban el sur de África para llevar provisiones y pertrechos a Egipto. El 12 de marzo, el gabinete de guerra dio por fin su visto bueno a la Operación Ironclad.

A comienzos de mayo, una fuerza británica zarpó de Sudáfrica y atacó el puerto de Diego Suárez. Los soldados de infantería de marina encargados de la misión desembarcaron de noche, en el más puro estilo nelsoniano. Y hasta allí llegó la operación, pues se daba por hecho que se llegaría a una entente con las autoridades del régimen de Vichy en la capital de la isla, Tananarive. Pero el 30 de mayo un minisubmarino japonés disparó sus torpedos contra el acorazado británico Ramillies, anclado en el puerto de Diego Suárez. La flotilla de sumergibles japoneses siguió con el ataque y hundió veintitrés buques cargados de provisiones y pertrechos para el VIII Ejército. Este episodio constituyó la única ayuda directa que recibieron durante la guerra los alemanes de su aliado japonés.

A regañadientes, Churchill se dejó convencer por el mariscal de campo Smuts de que los japoneses podían establecer bases en otros puertos de Madagascar controlados por Vichy, y autorizó emprender la conquista de toda la isla. También pensó que podría ser una manera de contentar a De Gaulle, que había querido capturar Madagascar con las fuerzas de la Francia Libre, y que luego se había puesto hecho una furia al enterarse de que los británicos planeaban entablar negociaciones con las autoridades del régimen de Vichy en la isla. Una vez ocupada en su totalidad, Madagascar podría ser entregada al general De Gaulle. Esto se logró por fin el 5 de noviembre, tras una guerra de guerrillas emprendida en vano por el gobernador leal a la Francia de Vichy, Armand Annet[6]. Una semana antes de la rendición de Annet, en un alarde de amabilidad, Churchill había preguntado a De Gaulle a quién le gustaría nombrar gobernador de Madagascar. De Gaulle sospechaba que los Aliados estaban preparando un desembarco en el norte de África, pero de haberse enterado de todas las negociaciones entabladas por los americanos con los generales de Vichy para poner en marcha la Operación Torch, probablemente habría abandonado la sala dando un portazo.

Robert Murphy, antiguo agregado comercial americano en la Francia de Vichy, y en aquellos momentos representante de Roosevelt en el norte de África francés, también estaba convencido de que había que mantener a De Gaulle al margen de todo. La mayoría de los oficiales del ejército colonial francés seguía viendo a De Gaulle prácticamente como un traidor al servicio de los ingleses. Necesitaban confiar en un líder de su agrado. El general Henri Giraud era un valiente oficial de elevada estatura e imponente bigote, pero que no se caracterizaba por su inteligencia. De Gaulle lo llamaba «el soldadito de plomo». Giraud, tras ser capturado en 1940 estando al frente del VII Ejército francés, había logrado escapar de la fortaleza de Königstein, en Sajonia, en la que había sido encarcelado. A continuación, había buscado refugio en Vichy, donde Pierre Laval, primer ministro de Pétain, había querido entregarlo a los alemanes, a lo que el Maréchal se negó.

Murphy consideraba que Giraud era quien mejor podía servir a los intereses de los Aliados, pero Giraud tenía sus propias ideas. Insistía en que debía ser el comandante en jefe de la Operación Torch, y exigía que los Aliados desembarcaran no solo en el norte de África, sino también en Francia. Por otro lado, no quería que participaran los británicos, pues el ataque de la Marina Real contra la flota francesa en Mers-el-Kébir no había sido ni olvidado ni perdonado. Giraud era también muy amigo del general Charles Mast, uno de los principales comandantes de las fuerzas francesas del norte de África. Murphy, que había establecido una red de contactos con oficiales y altos oficiales, organizó una entrevista secreta entre el general Mast y sus compañeros conspiradores con el segundo de Eisenhower, el teniente general Mark Clark.

El 21 de octubre, por la noche, Clark desembarcó de un submarino británico, el Seraph, cerca de Argel, con una escolta de comandos. Su misión principal era convencer a Mast de que las fuerzas americanas iban a ser tan numerosas que los franceses no se atreverían a oponer resistencia. Clark afirmó que iban a desembarcar más de medio millón de hombres, cuando el contingente solo contaba con ciento doce mil efectivos. Mast le advirtió que, aunque podían ser vencidos por tierra y por aire, por mar la marina francesa resistiría con determinación. Otros oficiales galos proporcionaron a Clark valiosa información secreta acerca de la disposición de sus tropas y de sus defensas. Temiendo ser descubierto por la gendarmería local, que había sido avisada del desembarco de unos contrabandistas, Clark regresó precipitadamente al submarino al día siguiente por la noche, aunque de una manera muy poco decorosa: sin sus pantalones. Al margen de esta pequeña humillación, lo cierto es que su peligrosa misión fue en gran medida todo un éxito.

El submarino Seraph, esta vez pretendiendo ser norteamericano, fue enviado a la Costa Azul a recoger a Giraud para luego trasladarlo a Gibraltar, donde lo esperaba Eisenhower. Los agentes de los servicios secretos del Eje y los pilotos de los vuelos de reconocimiento informaron de la presencia cada vez mayor de barcos en Gibraltar. Por fortuna para los Aliados, los servicios de inteligencia alemanes pensaron que los buques tenían como objetivo reforzar la isla de Malta o desembarcar fuerzas en Libia para cortarle la retirada a Rommel. Los submarinos alemanes que navegaban por aguas del Mediterráneo recibieron, pues, la orden de concentrarse frente a las costas de Libia, esto es, muy al este del lugar elegido por los aliados para el desembarco de sus tropas. El enemigo también barajó la posibilidad de que los Aliados pretendieran ocupar Dakar, en la costa occidental de África, para establecer una base naval que les fuera de utilidad en la batalla del Atlántico.

Los americanos habían tenido conocimiento, a través de Murphy, de que el almirante Darlan se planteaba la posibilidad de colaborar. El almirante estadounidense William D. Leahy, antiguo embajador del gobierno de Roosevelt en la Francia de Vichy, consideraba a Darlan un oportunista muy peligroso. El hecho de que Darlan detestara a Laval, que lo había sustituido como segundo de Pétain, no constituía garantía alguna de su fiabilidad. No obstante, incluso Churchill estaba dispuesto a entablar negociaciones con ese acérrimo anglófobo, si con ello se conseguía que la flota francesa en Toulon se pasara al bando aliado. Eisenhower prefería la opción de Giraud, pero cuando este llegó a Gibraltar, volvió a exigir que se le nombrara comandante en jefe de las fuerzas aliadas. Raras veces una operación militar se había visto tan complicada por una serie de rivalidades y antagonismos políticos y personales.

El 4 de noviembre, justo cuatro días antes del desembarco, Darlan, que había estado visitando las colonias francesas de África, tomó un avión que lo condujo a Argel. Acababa de enterarse de que su hijo, un teniente de la marina afectado de polio, había experimentado un grave empeoramiento de su enfermedad. Darlan no sabía que la flota aliada se había echado a la mar; tenía la intención de regresar a Vichy en cuanto mejorara el estado de salud de su hijo. La Fuerza Operacional Occidental, formada por treinta y cinco mil soldados a las órdenes del general de división George S. Patton, ya había zarpado de Hampton Roads, rumbo a Casablanca. Las otras dos fuerzas operacionales que habían partido de Inglaterra se dirigían a Orán y a Argel, en el Mediterráneo. Los barcos del conjunto de la expedición estaban escoltados por trescientos buques de guerra a las órdenes del almirante Cunningham, que estaba encantado de volver a navegar por aguas del Mediterráneo.

El 7 de noviembre, a última hora de la tarde, Darlan estaba cenando en Villa des Oliviers, la residencia del general Alphonse Juin, comandante en jefe de Argel. Juin había sustituido a Weygand, en aquellos momentos encarcelado en la fortaleza de Königstein, ocupando el lugar de Giraud, pues Hitler temía que se pasara al bando aliado. Poco antes de que finalizara, la velada se vio interrumpida por la llegada del jefe naval en Argel, que se presentó de repente para informar de que era muy probable que al final el destino de los barcos aliados no fuera precisamente Malta. Todo parecía indicar que se dirigían a Argel y a Orán para proceder al desembarco de tropas. Darlan descartó esa posibilidad y marchó de allí para poder dormir un poco antes de coger su avión a primera hora de la mañana. A eso de la medianoche, Murphy escuchó en el noticiario en francés transmitido por la BBC la palabra clave que confirmaba que iba a procederse al desembarco de las tropas. Envió a los soldados no regulares franceses que había reclutado conjuntamente con el general Mast a ocupar las instalaciones y los cuarteles generales más importantes.

A primera hora del 8 de noviembre, Murphy se dirigió a la Villa des Oliviers e hizo que despertaran a Juin. Le informó de los desembarcos. Al principio, Juin quedó mudo de asombro. Luego dijo que primero debía hablar con su superior, el almirante Darlan, que seguía en Argel. Murphy comprendió que no le quedaba más remedio que entrevistarse con Darlan, y envió su Buick para que trajera a la villa al almirante francés.

Darlan llegó echando humo. Este alto oficial de la marina francesa, de corta estatura, robusto y empedernido fumador de pipa, pronto fue apodado «Popeye» por los americanos, que encontraban muy graciosas las plataformas de sus zapatos. El odio que profesaba a los británicos venía de antaño en su familia, pues su bisabuelo había muerto en la batalla de Trafalgar. Pero también era un tipo práctico que no tenía problemas para cambiar de chaqueta. Justo después del armisticio de 1940, el veterano político francés Edouard Herriot había dicho de él, «este almirante sabe nadar y guardar la ropa»[7], cuando, tras prometer a los británicos su total adhesión, se unió en secreto a los capitulards.

Mientras Murphy intentaba tranquilizar a Darlan y convencerlo de que cualquier resistencia a los desembarcos iba a ser en vano, se presentó en la villa un grupo de soldados no regulares de Mast que se llevó a Darlan y a Juin prisioneros. Luego llegó una brigada de gendarmes a liberarlos y a detener a los insurgentes y a Murphy. Murphy esperaba que para entonces las tropas americanas ya estuvieran allí, pero habían desembarcado por error más lejos del objetivo fijado.

Sin embargo, un desastre mucho peor estaba a punto de producirse. El plan británico de tomar los puertos de Argel y Orán por sorpresa acabaría en fracaso, provocando un gran número de bajas y, consecuentemente, la ira de los americanos. Las baterías costeras y los buques franceses bombardearon dos destructores de la Marina Real, que enarbolaban la bandera de los Estados Unidos, cuando intentaban introducir en el puerto los grupos de desembarco americanos, como habían hecho en Diego Suárez. Una operación aerotransportada para capturar los aeródromos de Orán, en la que solo participaba un batallón paracaidista americano, también acabó en fracaso. Parecía que la Operación Torch, convertida en una grotesca farsa, se iba a pique.

A pesar de la petición de Roosevelt de informar de los planes a las autoridades de la Francia Libre, Churchill había pedido al general Ismay que llamara al general Pierre Billotte, jefe del estado mayor de De Gaulle, para advertirle de la invasión poco antes de que las tropas comenzaran a desembarcar. Pero Billotte decidió no despertar a De Gaulle, que se había acostado muy pronto. Cuando De Gaulle se enteró de la noticia a la mañana siguiente, se puso hecho una furia. «Espero que los de Vichy los arrojen al mar», exclamó subiéndose por las paredes. «¡Así no se consigue Francia! ¡Es un allanamiento de morada!»[8]. Pero después de almorzar con Churchill, el efecto balsámico que tenía el primer ministro había logrado calmarlo. Aquella noche pronunció un discurso por radio apoyando sin fisuras la operación aliada.

Solo cuando llegaron en gran número las tropas americanas, con un retraso de varias horas debido a los caóticos desembarcos, cambió Darlan de actitud. Pidió entrevistarse con el comandante de la 34.ª División de Infantería para negociar un alto el fuego, y se acordó el cese de hostilidades en Argel. Los soldados franceses regresarían a sus cuarteles sin entregar las armas.

Llegado este punto, comenzaron a aumentar las sospechas de Hitler acerca de la fiabilidad como aliado del régimen de Vichy. Haber roto relaciones diplomáticas con los Estados Unidos no era prueba suficiente de su lealtad, como tampoco lo era el hecho de que Pierre Laval hubiera autorizado a las fuerzas del Eje a utilizar los aeródromos franceses de Túnez. El 9 de noviembre, Laval fue convocado a Múnich, donde, para poner a prueba su adhesión a la causa alemana, se le exigió que su gobierno declarara la guerra a los Aliados. Tanto para Laval, como para el resto de la administración de Vichy, aquella petición suponía ir demasiado lejos.

Darlan, mientras tanto, no llevaría el alto el fuego a Casablanca ni a Orán, donde siguieron los combates. Necesitaba saber qué se cocía en Múnich y en Francia. La confusión aumentó con la llegada a Argel del general Giraud, seguida de la del general Mark Clark, que sugería que había que prepararse para descartar a Giraud y tratar con Darlan. Por fortuna, Giraud aceptó a Darlan como su superior y no armó ningún escándalo. Pero Eisenhower, de vuelta en los húmedos túneles del peñón de Gibraltar, solo disponía de unos pocos informes bastante confusos para valorar los posibles progresos. No había llegado ninguna noticia del general Patton sobre los desembarcos de Casablanca. Presa del nerviosismo y la agitación, Eisenhower, sin parar de fumar sus cigarrillos Camel, rezaba para que todo se desarrollara según lo previsto.

En Múnich, Hitler, acompañado del conde Ciano, ministro de exteriores de Mussolini, recibió a Laval, exigiéndole que tropas francesas aseguraran los puertos y aeródromos de Túnez para facilitar la llegada de las fuerzas del Eje. Después de la puñalada trapera de Mussolini en 1940, el resentimiento de Francia hacia Italia era tan intenso que Laval dudó de la conveniencia de permitir que tropas italianas pisaran territorio francés. Pero indicó que se doblegaría a un ultimátum de Alemania, siempre y cuando el mariscal Pétain pudiera realizar una protesta formal.

A la mañana siguiente, 10 de noviembre, Darlan se presentó en el hotel Saint-Georges de Argel, en el que Clark había instalado su cuartel general. Las maneras poco diplomáticas de Clark no encajaron con una personalidad como la de Darlan, quien hizo hincapié en la superioridad de su rango. Clark amenazó incluso con imponer un gobierno militar aliado en todo el norte de África francés. Darlan contuvo su genio, pues era consciente de que tenía que ganar tiempo. No podía ordenar el alto el fuego que con tanta insistencia exigía Clark hasta que Hitler mandara la entrada de tropas en la zona desmilitarizada de Francia, rompiendo así los acuerdos del armisticio de 1940. Eisenhower, tras saber por Clark que las negociaciones se encontraban en un punto muerto, explotó: «¡Santo Dios! ¡Lo que necesito aquí es a un maldito verdugo que sepa hacer bien su trabajo!»[9]. Por fin Orán fue asegurado aquel día por la 1.ª División de Infantería americana, aunque a costa de sufrir trescientas bajas, pero en Marruecos fuerzas francesas seguían oponiendo resistencia a las tropas de Patton, incluso después de que hubieran perdido casi todos sus buques de guerra frente a la costa de Casablanca durante una encarnizada batalla.

Al día siguiente, a primera hora de la mañana, Hitler anunció que tropas alemanas iban a ocupar el sur y el sureste de Francia en el curso de la Operación Antón. Seguiría reconociendo al gobierno de Pétain, pero en aquellos momentos la reputación del mariscal estaba en entredicho. Muchos de sus partidarios pensaban que Pétain tenía que haber escapado al norte de África para unirse a los Aliados. Hitler también dio la orden de que los Pirineos fueran ocupados por tropas alemanas. El gobierno de Franco temía que el Führer exigiera el paso de su ejército por territorio español para atacar Gibraltar, y en un consejo de ministros celebrado en Madrid el 13 de noviembre se decretó una movilización parcial.

Con la entrada de tropas alemanas en la Francia no ocupada, Darlan ya podía esgrimir que Pétain era prisionero de Hitler. Así pues, ordenó el alto el fuego en todo el norte de África francés. Pero no pudo entregar la flota francesa de Toulon a los Aliados, como esperaba Churchill. El comandante de la región, el contraalmirante Jean de Laborde, que detestaba a Darlan y temía que sus marineros y oficiales quisieran unirse a los odiosos anglosajones, siguió leal a Vichy. Confiando en los oficiales de la Kriegsmarine, que le aseguraron que las tropas alemanas no iban a intentar capturar sus barcos anclados en el puerto de Toulon, Laborde decidió no moverse. Pero la llegada de formaciones blindadas de la SS y el descontento cada vez mayor de sus hombres lo llevaron a cambiar de postura. Cuando las fuerzas alemanas entraron en el puerto, el contraalmirante ordenó barrenar los barcos. Casi un centenar de naves fueron hundidas o voladas con explosivos.

La Operación Torch se había saldado con dos mil doscientas veinticinco bajas aliadas, de las cuales aproximadamente la mitad correspondían a hombres caídos en acción, y los franceses perdieron unos tres mil soldados. Como reconocería tanto Patton como Clark, fue lamentable el caos que se produjo durante los desembarcos. De haber estado combatiendo contra el ejército alemán en vez de contra unas tropas coloniales francesas mal pertrechadas, los Aliados habrían sufrido una verdadera escabechina. Con desdén, los oficiales británicos enseguida hicieron comentarios burlones con expresiones como «¡Qué verde era nuestro aliado!»[10], inspirándose en la célebre película ¡Qué verde era mi valle!, pero lo cierto es que resultaba muy doloroso leer en los memorándums elaborados posteriormente los informes que hablaban de la falta de organización y de la caótica logística. Sobre todo demostraba que la idea de Marshall de emprender primero la invasión de Francia habría conducido a una catástrofe. Independientemente de cuáles fueran las verdaderas razones que llevaron a Churchill y al general Brooke a obligar a los americanos a invadir el norte de África, la decisión fue a todas luces la acertada. El ejército de los Estados Unidos tenía mucho que aprender antes de poder enfrentarse a la Wehrmacht en el norte de Europa, o incluso en Túnez.

A veces la moral de las tropas es cambiante, pudiendo pasar sorprendentemente del más absoluto abatimiento a un estado de gran exultación y júbilo. La facilidad con la que se obtuvo la victoria en Marruecos y Argelia provocó un optimismo injustificado. Animados por el vino de la región que compraban a buen precio, los soldados americanos creyeron que ya eran unos verdaderos veteranos curtidos en el combate. Los que habían podido ver cómo los obsoletos tanques Renault de los franceses se detenían ante sus nuevas bazookas, gritaban: «¡Que vengan los panzer!»[11]. Incluso el mismísimo Eisenhower le diría a Roosevelt que esperaba tomar Trípoli a finales de enero.