BARBARROJA

(ABRIL-SEPTIEMBRE DE 1941)

En la primavera de 1941, mientras la invasión de Yugoslavia por Hitler se veía rápidamente coronada por el éxito, Stalin se decidía por seguir una política de cautela. El 13 de abril, la Unión Soviética firmó con Japón un «pacto de neutralidad» de un año, reconociendo a su régimen títere de Manchukuo. Aquello era la culminación de lo que Chiang Kai-shek había venido temiendo desde la firma del Tratado Molotov-Ribbentrop. En 1940 el líder nacionalista chino había intentado jugar un doble juego ofreciendo proposiciones de paz a los japoneses. Esperaba obligar de ese modo a la Unión Soviética a aumentar sus niveles de apoyo —que últimamente habían disminuido mucho— y sabotear de paso su acercamiento a Tokio. Pero Chiang sabía también que un verdadero pacto con los japoneses habría supuesto poner en manos de Mao y los comunistas el liderazgo de las masas de China, pues el acuerdo sería visto como un acto terrible de cobardía y de traición.

Cuando Japón firmó el Pacto Tripartito en septiembre de 1940, Chiang Kai-shek, al igual que Stalin, se dio cuenta de que aumentaban las posibilidades de que los japoneses se enfrentaran a los americanos y se sintió sumamente aliviado ante semejante perspectiva[1]. La supervivencia de China estaba ahora en manos de los Estados Unidos, aunque Chiang sospechaba que la Unión Soviética acabaría formando parte también de una alianza antifascista. Preveía que el mundo estaba a punto de polarizarse de una forma más coherente. La partida de ajedrez tridimensional iba a acabar siendo bidimensional.

Tanto el régimen soviético como el japonés, que se detestaban mutuamente, querían asegurarse su puerta trasera. En abril de 1941, tras firmar el pacto de neutralidad soviético-nipón, Stalin se presentó personalmente en la estación de ferrocarril de Yaroslavsky, en Moscú, para despedir al ministro de asuntos exteriores japonés, Matsuoka Yosuke, que seguía borracho después de disfrutar de la generosa hospitalidad del líder soviético[2]. Entre la multitud que se agolpaba en el andén, Stalin divisó de repente al coronel Hans Krebs, el agregado militar alemán (que sería el último jefe del estado mayor en 1945). Para mayor asombro del oficial germánico, Stalin le dio una palmada en la espalda y dijo: «Debemos seguir siendo amigos siempre, pase lo que pase». Su aspecto crispado y enfermizo desmentía la afabilidad del dictador. «Estoy convencido de ello», replicó Krebs, recuperándose enseguida de su desconcierto. Evidentemente le costaba trabajo creer que Stalin no se hubiera imaginado todavía que Alemania se disponía a lanzar la invasión[3].

Hitler estaba sumamente seguro de sí mismo. Había decidido no hacer caso de las viejas advertencias de Bismarck en contra de la invasión de Rusia y reconocía al mismo tiempo los peligros que podía acarrear una guerra en dos frentes. Justificaba su inveterada ambición de aplastar el «bolchevismo judío» como la forma más segura de obligar a Gran Bretaña a transigir. Una vez derrotada la Unión Soviética, Japón estaría en condiciones de desviar la atención de los Estados Unidos hacia el Pacífico y de obligar a los americanos a apartar los ojos de Europa. Pero el objetivo primordial de las autoridades nazis era asegurarse el petróleo y los productos alimenticios de la Unión Soviética, que a su juicio habrían de hacer invencible a Alemania. Con el «Plan Hambre», (Hungerplan), ideado por el Staatssekretär Herbert Backe, se suponía que la incautación de la producción alimenticia soviética por parte de la Wehrmacht daría lugar a la muerte de treinta millones de personas, sobre todo en las ciudades.

Hitler, Göring y Himmler habían acogido con entusiasmo el plan radical de Backe. Daba la impresión de que podía ser una solución espectacular al problema cada vez más acuciante del abastecimiento de comida y un arma importantísima en su guerra ideológica contra el eslavismo y el «bolchevismo judío». La Wehrmacht le dio también su aprobación. La posibilidad de alimentar a sus tres millones de hombres y a sus seiscientos mil caballos con los recursos de la zona aliviaría muchísimo las dificultades de abastecimiento a lo largo de unas distancias enormes con un transporte ferroviario insuficiente. Es evidente que, según esas mismas directrices, debía dejarse sistemáticamente morir de hambre a los prisioneros de guerra soviéticos. Así, pues, antes incluso de que se dispararan los primeros tiros, la Wehrmacht se convirtió en cómplice activo de una guerra genocida de aniquilación[4].

El 4 de mayo, flanqueado por su lugarteniente Rudolf Hess y por el Reichsmarschall Göring, Hitler pronunció un discurso en el Reichstag. Afirmó que el estado nacional socialista «durará mil años». Seis noches más tarde, Hess despegó de Berlín en un Messerschmitt 110 sin avisar a nadie. Voló a Escocia a la luz de la luna y se lanzó en paracaídas, pero se rompió el tobillo al caer al suelo. Los astrólogos lo habían convencido de que podría concluir un tratado de paz con Gran Bretaña. Aunque estuviera ligeramente perturbado, Hess sospechaba a todas luces, lo mismo que Ribbentrop, que la invasión de la Unión Soviética podía resultar desastrosa. Pero la misión de paz que se había autoencomendado estaba condenada a convertirse en un fracaso ignominioso.

Su llegada coincidió con una de las incursiones aéreas más duras de la Blitzkrieg. Aquella noche la Luftwaffe, aprovechando también la «luna del bombardero», atacó Hull y Londres, causando daños en la Abadía de Westminster, la Cámara de los Comunes, el Museo Británico, numerosos hospitales, la City, la Torre de Londres y los muelles. Las bombas provocaron dos mil doscientos grandes incendios. Los ataques hicieron ascender el número total de bajas civiles a los cuarenta mil muertos y los cuarenta y seis mil heridos graves.

La extraña misión de Hess causó no poco disgusto en Londres, consternación en Alemania y profunda desconfianza en Moscú. El gobierno británico, sin embargo, no supo manejar el asunto. Habría debido anunciar directamente que Hitler había intentado presentar una propuesta de paz, y que esta había sido rechazada sin más. Lo cierto es que Stalin estaba convencido de que el aparato de Hess había contado con la ayuda del Servicio Secreto de Inteligencia británico. Hacía tiempo que venía sospechando que Churchill pretendía soliviantar a Hitler para que atacara la Unión Soviética. Ahora se preguntaba si el primer ministro inglés, el antibolchevique por antonomasia, no estaría conspirando con Alemania. Stalin ya había desoído todas las advertencias procedentes de Gran Bretaña acerca de los preparativos de los alemanes para invadir la Unión Soviética calificándolas de anglyiskaya provokatsiya. Incluso las informaciones detalladas de sus propios servicios de inteligencia fueron rechazadas airadamente, a menudo con el pretexto de que los agentes destacados en el extranjero habían sido corrompidos por las influencias foráneas.

Stalin siguió aceptando las seguridades de Hitler, ofrecidas en una carta escrita a primeros de año, en el sentido de que las tropas alemanas estaban siendo trasladadas al este únicamente con el fin de ponerlas fuera del alcance de los bombardeos británicos. El teniente general Filipp Ivanovich Golikov, director del departamento de inteligencia militar, el GRU, hombre carente por completo de experiencia, estaba también convencido de que Hitler no atacaría la Unión Soviética hasta haber conquistado Gran Bretaña. Golikov se negó a facilitar a Zhukov, jefe del estado mayor, y a Timoshenko, que había reemplazado a Voroshílov en el cargo de comisario de defensa, cualquiera de los informes de inteligencia de su departamento acerca de las intenciones de los alemanes. No obstante, los soviéticos eran conscientes de la concentración de fuerzas de la Wehrmacht y habían elaborado un plan de contingencias en un documento de fecha 15 de mayo, en el que se analizaba la posibilidad de llevar a cabo un ataque preventivo para frustrar los preparativos alemanes. Además, Stalin había accedido a una concentración de fuerzas como medida de precaución, con el llamamiento a filas de ochocientos mil reservistas y el despliegue de casi treinta divisiones a lo largo de la frontera occidental del país.

Algunos historiadores revisionistas han intentado dar a entender que todo respondía a un verdadero plan de atacar Alemania, con el afán en cierto modo de justificar la consiguiente invasión de Hitler. Pero lo cierto es que el Ejército Rojo no estaba en el verano de 1941 en condiciones de lanzar una ofensiva en serio, y en cualquier caso la decisión de Hitler de invadir la URSS había sido tomada bastante antes. Por otro lado, no cabe excluir la posibilidad de que Stalin, alarmado por la rapidez con la que había sido derrotada Francia, estuviera considerando la posibilidad de llevar a cabo un ataque preventivo en el invierno de 1941 o más probablemente en 1942, cuando el Ejército Rojo estuviera mejor adiestrado y equipado[5].

Cada vez llegaban más informes que confirmaban el peligro de la invasión alemana. Stalin rechazó los comunicados de Richard Sorge, su agente más eficaz, desde la embajada alemana en Tokio. En Berlín, el agregado militar soviético había descubierto que estaban siendo desplegadas ciento cuarenta divisiones alemanas a lo largo de la frontera de la URSS. La embajada soviética en Berlín había conseguido incluso las pruebas de un diccionario ruso de bolsillo que debía ser repartido entre los soldados alemanes de modo que supieran decir «¡Manos arriba!», «¿Eres comunista?», «¡Voy a disparar!», o «¿Dónde está el director de la granja colectiva?».

La advertencia más sorprendente llegó del embajador alemán en Moscú, el conde Friedrich von der Schulenburg, hombre de convicciones antinazis que sería ejecutado posteriormente por su participación en la conjura del 20 de julio de 1944 para asesinar a Hitler. Cuando comunicaron a Stalin el aviso de von Schulenburg, el líder soviético estalló en un arrebato de desconfianza: «¡La desinformación ha llegado ya a nivel de los embajadores!», exclamó[6]. No queriendo reconocer de ninguna manera la situación, Stalin se convenció a sí mismo de que lo único que pretendían los alemanes era presionarlo para que hiciera más concesiones en la firma de un nuevo pacto.

Irónicamente, la sinceridad de von Schulenburg fue la única excepción en el hábil juego de engaños desarrollado por la diplomacia alemana. Incluso Ribbentrop, por el que tanto desprecio sentía Stalin, jugó astutamente para incrementar las sospechas que el dictador soviético abrigaba sobre Churchill, de modo que las advertencias británicas acerca de la Operación Barbarroja produjeran en él la reacción contraria. También habían llegado a oídos de Stalin los planes que tenían los Aliados de bombardear los campos de petróleo de Bakú durante la guerra con Finlandia. Y la ocupación de Besarabia por los soviéticos en junio de 1940, que el rey Carol, persuadido por Ribbentrop, había aceptado como un hecho consumado, había acabado por echar a Rumania directamente en los cínicos brazos de Hitler.

La política de apaciguamiento de Hitler seguida por Stalin había continuado con un incremento sustancial de los suministros con destino a Alemania de grano, combustible, algodón, metales y caucho comprado en el Sudeste Asiático, saltándose el bloqueo impuesto por Gran Bretaña. Mientras estuvo en vigencia el Pacto Molotov-Ribbentrop, la Unión Soviética llegó a proporcionar al Reich veintiséis mil toneladas de cromo, ciento cuarenta mil toneladas de manganeso y más de dos millones de toneladas de petróleo. A pesar de recibir más de ochenta avisos claros de la invasión —de hecho probablemente más de cien—, parece que a Stalin le preocupaba más «el problema de la seguridad a lo largo de nuestra frontera noroccidental», es decir con las Repúblicas Bálticas. La noche del 14 de junio, una semana antes de la invasión alemana, sesenta mil estonios, treinta y cuatro mil letones, y treinta y ocho mil lituanos fueron metidos a la fuerza en camiones de ganado para su deportación a campos de concentración en puntos alejados del interior de la URSS. Stalin siguió sin dejarse convencer, cuando, durante la semana inmediatamente anterior a la invasión, los barcos alemanes abandonaron precipitadamente los puertos de la Unión Soviética y el personal de la embajada en Moscú fue evacuado[7]. «Esta es una guerra de exterminio», había dicho Hitler a sus generales el 30 de marzo. «Los mandos deben estar dispuestos a sacrificar sus escrúpulos personales»[8]. La única preocupación de los oficiales de alto rango era el efecto sobre la disciplina. Sus instintos más viscerales —antieslavos, anticomunistas y antisemitas— estaban en línea con la ideología nazi, aunque a muchos de ellos no les gustaran ni el partido ni sus burócratas. El hambre, se les dijo, iba a ser un arma bélica, y se calculaba que unos treinta millones de ciudadanos soviéticos morirían por falta de alimentación. De esa forma sería eliminada una parte considerable de la población, dejando un número suficiente de individuos para que hicieran de esclavos en un «Jardín del Edén» colonizado por los alemanes. El sueño de Lebensraum que acariciaba Hitler parecía por fin casi al alcance de la mano.

El 6 de junio se publicó la famosa «Orden de los Comisarios», en la que se rechazaba específicamente el respeto del derecho internacional. Esta y otras directivas por el estilo exigían el fusilamiento de los politruks o comisarios políticos soviéticos, los poseedores de carnet del partido comunista, los saboteadores y los varones judíos, considerados todos partisanos.

Durante la noche del 20 de junio, el OKW difundió la palabra clave «Dortmund». En el diario de guerra se dice: «Por medio de ella se ordena definitivamente el comienzo de los ataques el día 22 de junio. La orden debe transmitirse a los distintos Grupos de Ejército»[9]. Hitler, alterado ante la proximidad del gran momento, se dispuso a trasladarse a su nuevo cuartel general cerca de Rastenburg, cuyo nombre en clave era la Wolfsschanze, o Guarida del Lobo. Seguía convencido de que el Ejército Rojo y todo el sistema soviético iban a venirse abajo. «Solo tenemos que pegar una patada a la puerta y todo el edificio podrido se hundirá», había dicho a sus altos mandos.

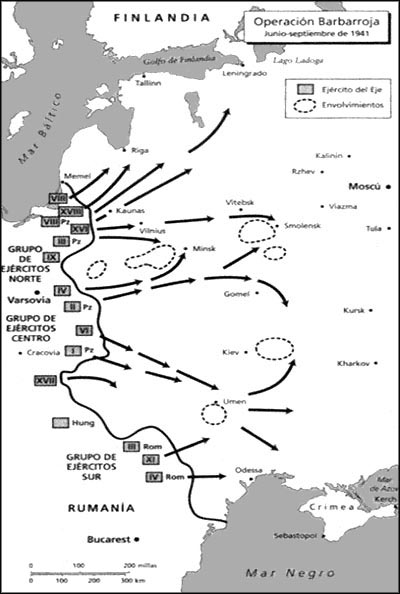

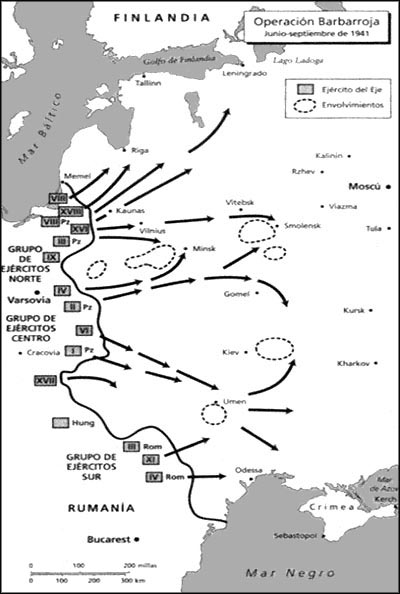

En privado los oficiales más serios destacados en las fronteras orientales abrigaban no pocas dudas. Algunos habían releído el relato del general Armand de Caulaincourt acerca de la marcha de Napoleón sobre Moscú y su terrible retirada. Los oficiales y los soldados más viejos que habían combatido en Rusia durante la Primera Guerra Mundial también se sentían incómodos. Pero la triunfal serie de conquistas de la Wehrmacht —en Polonia, Escandinavia, los Países Bajos, Francia y los Balcanes— tranquilizó a la mayoría de los alemanes convenciéndoles de que sus tropas eran invencibles. Los oficiales decían a sus hombres que estaban «ante la mayor ofensiva que había existido nunca»[10]. Había por lo menos tres millones de soldados alemanes, que no tardarían en contar con el apoyo de los ejércitos de Finlandia, Rumania, Hungría y finalmente Italia, en su cruzada contra el bolchevismo.

En los bosques de pinos y abedules que ocultaban los aparcamientos de vehículos, en las tiendas de los cuarteles generales y de los regimientos de transmisiones, así como en las de las unidades de combate, los oficiales informaban a sus hombres. Muchos aseguraban que solo tardarían tres o cuatro semanas en aplastar al Ejército Rojo. «Esta mañana, a primera hora», escribía un soldado de una división de montaña, «hemos salido, gracias a Dios, contra nuestro enemigo mortal, el bolchevismo. Realmente menudo peso me he quitado de encima. Por fin se ha acabado esta incertidumbre, y ya sabemos lo que hay. Soy sumamente optimista… Y creo que si nos apoderamos de todo este país hasta los Urales junto con sus materias primas, Europa podrá alimentarse sola, y luego que la guerra por mar dure lo que quiera»[11]. Un suboficial de transmisiones de la División de la SS Das Reich se mostraba todavía más seguro. «Tengo el convencimiento de que para la destrucción total de Rusia no se necesitará más tiempo que en Francia, así que todavía podrían cumplirse mis cálculos de estar ya de permiso en agosto»[12].

Hacia la medianoche de aquel día de verano, se pusieron en marcha las primeras unidades para ocupar sus posiciones de ataque, al tiempo que los últimos trenes cargados con productos soviéticos seguían pasando ante ellos camino de Alemania. Las oscuras siluetas de los carros de combate en formación emitían nubes de gas por los tubos de escape cada vez que se encendían sus motores. Los regimientos de artillería retiraron las redes de camuflaje de sus cañones para arrastrarlos cerca de las pilas escondidas de bombas y situarlos en sus posiciones de disparo. En la margen izquierda del río Bug, fueron arrastrados hasta el borde legamoso del agua pesadas embarcaciones de asalto de goma, mientras los hombres hablaban en voz baja por si sus palabras llegaban a través de la corriente a oídos de los guardias fronterizos del NKVD. Frente a la gran fortaleza de Brest-Litovsk se había derramado arena sobre las carreteras para que las botas militares no hicieran ruido. Era una mañana fría y clara, y los prados estaban cubiertos de rocío. Los pensamientos de los hombres se dirigieron instintivamente hacia sus esposas e hijos, hacia sus novias y sus padres, todos despiertos a aquella hora en Alemania y felizmente ignorantes de la grandiosa empresa que los aguardaba.

Durante la noche del 21 de junio, Stalin, en el Kremlin, iba poniéndose cada vez más nervioso. El vicedirector del NKVD acababa de comunicarle que aquel mismo día se habían producido no menos de «treinta y nueve incursiones aéreas sobre la frontera estatal de la URSS»[13]. Cuando le hablaron de cierto desertor alemán, un excomunista que había cruzado las líneas para avisar del ataque, Stalin ordenó inmediatamente que lo fusilaran por ser culpable de desinformación. A lo más que se avino ante sus generales, cada vez más angustiados, fue a poner las baterías antiaéreas que rodeaban Moscú en estado de alerta y a dictar una orden para los mandos militares de las zonas fronterizas avisándoles de que estuvieran preparados, pero que no respondieran al fuego. Stalin se aferraba a la idea de que cualquier ataque que se produjera no podía ser obra de Hitler. Tenía que ser una provokatsiya de los generales alemanes.

Stalin se fue a acostar a una hora inusualmente temprana en su dacha de las afueras de Moscú. Zhukov llamó por teléfono a las 04.45 e insistió en que lo despertaran. Había habido noticias de que se habían producido un bombardeo alemán sobre la base naval soviética de Sebastopol y otros ataques. Stalin permaneció en silencio largo tiempo, respirando pesadamente, y a continuación dijo a Zhukov que las tropas no debían responder utilizando la artillería. Se dispuso a convocar una reunión del Politburó.

Cuando este se reunió en el Kremlin a las 05.45, Stalin siguió negándose a creer que Hitler supiera nada del ataque. Molotov recibió el encargo de convocar a Schulenburg, quien le comunicó que Alemania y la Unión Soviética se hallaban en estado de guerra. Después de las advertencias que había hecho pocas semanas antes, el embajador encontró muy extraño el asombro que produjo su declaración. Molotov, abatido, regresó a la reunión para contárselo todo a Stalin. Cuando acabó de hablar, se adueñó de la sala un silencio opresivo.

En las primeras horas del 22 de junio, por toda la franja de Europa del este, desde el Báltico hasta el mar Negro, decenas de miles de oficiales alemanes empezaron a mirar sus relojes, que llevaban sincronizados, a la luz de las linternas. Justo a la hora debida, oyeron motores de aviones a sus espaldas. Los soldados, que estaban impacientes, levantaron la vista hacia el cielo nocturno y vieron cómo las compactas escuadrillas de la Luftwaffe avanzaban sobre sus cabezas, volando hacia la luz del amanecer que iba encendiéndose por el este a lo largo del vasto horizonte.

A las 03.15 según el horario alemán (una hora más en Moscú), empezó un fuerte bombardeo de la artillería. De ese modo, el primer día de la guerra germano-soviética, la Wehrmacht aplastó con toda facilidad la línea defensiva de la frontera a lo largo de un frente de mil ochocientos kilómetros de extensión. Los guardias fronterizos fueron fusilados estando todavía en paños menores y sus familias perecieron en sus barracones, víctimas de la acción de la artillería. «En el curso de la mañana», señalaba el diario de guerra del OKW, «se refuerza la impresión de que la sorpresa ha funcionado en todos los sectores». Los cuarteles generales fueron informando uno tras otro de que los puentes de su correspondiente sector habían sido tomados intactos. En cuestión de horas, las principales formaciones blindadas fueron apoderándose de los depósitos de suministros soviéticos[14].

El Ejército Rojo había sido cogido casi completamente desprevenido. Durante los meses previos a la invasión, el líder soviético lo había obligado a avanzar más allá de la línea Stalin dentro de las viejas fronteras y a establecer una defensa adelantada a lo largo de la nueva frontera Molotov-Ribbentrop. No se había hecho lo suficiente para preparar las nuevas posiciones, a pesar de los vigorosos intentos realizados por Zhukov. Menos de la mitad de los puntos fuertes disponían de armamento pesado de algún tipo. Los regimientos de artillería estaban sin sus tractores, que habían sido enviados a ayudar a recoger la cosecha. Y la aviación soviética se encontraba en tierra, con los aviones dispuestos en fila, presentando un blanco perfecto para los ataques preventivos lanzados por la Luftwaffe contra sesenta y seis aeródromos. Se ha dicho que el primer día de la ofensiva fueron destruidos mil ochocientos cazas y bombarderos soviéticos, en su mayoría en tierra. La Luftwaffe perdió solo treinta y cinco aparatos.

Incluso después de las campañas relámpago de Hitler contra Polonia y Francia, el plan de defensa de los soviéticos daba por supuesto que dispondrían de entre diez y quince días antes de que el grueso de las fuerzas entrara en acción. La negativa de Stalin a reaccionar y la actitud despiadada de la Wehrmacht no les dejaron tiempo alguno. Parte de los comandos Brandenburgo del Regimiento 800 había logrado infiltrarse antes de que diera comienzo el ataque y otros habían sido lanzados en paracaídas sobre puentes seguros y habían cortado las líneas telefónicas. En el sur, también habían sido enviados nacionalistas ucranianos para sembrar el caos y alentar la sublevación contra los dominadores soviéticos. Como consecuencia de todo ello, los mandos soviéticos no supieron lo que estaba pasando y se vieron incapaces de dar órdenes y de comunicarse con sus superiores.

Desde la frontera de Prusia oriental, el Grupo de Ejércitos Norte del Generalfeldmarschall Wilhelm von Leeb invadió las Repúblicas Bálticas y se dirigió a Leningrado. Su avance contó con la ayuda inestimable de los comandos Brandenburgo, vestidos con los uniformes marrones de los soviéticos, que tomaron el doble puente ferrocarril/ carretera sobre el río Duina el 26 de junio. El LVI Panzer Korps del Generalleutnant von Manstein, avanzando a razón de casi ochenta kilómetros diarios, estaría a medio camino de su objetivo en solo cinco días. Aquella «carrera impetuosa», escribiría más tarde von Manstein, «era la realización del sueño de cualquier comandante de una unidad de tanques»[15].

Al norte de los pantanos del Pripet, el Grupo de Ejércitos Centro, al mando del Generalfeldmarschall Fedor von Bock, avanzó rápidamente por Bielorrusia y no tardó en librar una gran batalla de envolvimiento en torno a Minsk con ayuda de los grupos de blindados de Guderian y del Generaloberst Hermann Hoth. La única resistencia fuerte que encontró fue la de la gran fortaleza de Brest-Litovsk, en plena frontera. La 45.ª División de Infantería austríaca sufrió muchísimas bajas, muchas más de las que sufriera en toda la campaña de Francia, cuando sus grupos de asalto intentaron hacer salir a los tenaces defensores de la fortaleza con lanzallamas, gases lacrimógenos y granadas. Los supervivientes, sufriendo una sed terrible y sin suministros médicos de ningún tipo, combatieron durante tres semanas hasta caer heridos o quedarse sin munición. Pero cuando volvieron en 1945 de su estancia en los campos de prisioneros de Alemania el increíble valor que habían mostrado no los salvó del confinamiento en el Gulag. Mientras tanto Stalin había decretado que la rendición constituía un delito de traición a la Madre Patria.

La guardia de fronteras del NKVD también se batió desesperadamente, cuando no fue cogida por sorpresa. Pero con demasiada frecuencia los oficiales del Ejército Rojo abandonaban a sus hombres y salían huyendo, presa del pánico. Ante el caos de las comunicaciones, los mandos quedaron paralizados o bien por falta de instrucciones o bien por recibir órdenes de contraatacar que no tenían relación alguna con la situación reinante sobre el terreno. La purga del Ejército Rojo había hecho que quedaran solo oficiales sin experiencia de mando al frente de divisiones y de cuerpos enteros de ejército, mientras que el miedo a las denuncias y a las detenciones por parte del NKVD había acabado con todo tipo de iniciativa. Era probable que hasta el comandante más valeroso se pusiera a temblar y a sudar de miedo si de repente aparecían en su cuartel general los agentes del NKVD con sus galones verdes y su gorra de plato. El contraste con el sistema de Auftragstaktik del ejército alemán, consistente en asignar una tarea a mandos de menor rango y confiar en que la realizaran lo mejor que les pareciera, no podía ser mayor.

El Grupo de Ejércitos Sur, al mando del Generalfeldmarschall Von Rundstedt, entró en Ucrania. Rundstedt no tardó en contar con la ayuda de dos ejércitos rumanos deseosos de recuperar Besarabia de los soviéticos que se la habían quitado. Su dictador y general en jefe, el mariscal Ion Antonescu, había asegurado a Hitler diez días antes: «¡Por supuesto que estaré allí desde el primer momento! Cuando se trate de actuar contra los eslavos, puede usted contar siempre con Rumania»[16].

Tras redactar un discurso en el que hacía pública la invasión, Stalin dijo a Molotov que lo leyera a medio día por la radio soviética. El comunicado fue transmitido por medio de megáfonos a las multitudes que se encontraban en las calles. La aburrida voz del ministro de asuntos exteriores acabó la lectura con la siguiente declaración: «Nuestra causa es justa, el enemigo será aplastado, la victoria será nuestra». A pesar de su tono inexpresivo, la población en general se sintió ofendida por aquel ultraje contra la Madre Patria. Inmediatamente se formaron larguísimas colas en los centros de reclutamiento. Pero también se formaron otras colas menos ordenadas, fruto del pánico generalizado, para comprar comida enlatada y productos alimenticios frescos, y para retirar dinero de los bancos.

Se produjo también una extraña sensación de alivio, porque aquel ataque a traición había liberado a la Unión Soviética de su alianza antinatural con la Alemania nazi. El joven físico Andrei Sakharov se encontró más tarde a una tía suya en un refugio antiaéreo durante un ataque de la Luftwaffe. La buena señora le dijo: «¡Por primera vez desde hace varios años vuelvo a sentirme rusa!»[17]. También en Berlín se sintieron emociones de alivio semejantes, que se expresaban cuando la gente decía que por fin estaban luchando contra «el verdadero enemigo».

Las alas de cazas de la aviación del Ejército Rojo, compuestas de pilotos inexpertos y aparatos obsoletos, tenían muy poco que hacer frente a la Luftwaffe. Los ases de la aviación alemana no tardaron en obtener resultados escandalosos, hasta tal punto que llamaban «infanticidio» a la escabechina que hacían de sus enemigos, por lo fácil que les resultaba acabar con ellos. Sus adversarios soviéticos se sentían psicológicamente derrotados antes incluso de enfrentarse al enemigo. Pero aunque muchos pilotos intentaban no entrar en combate, pronto empezaron a desarrollar un profundo deseo de venganza. Algunos de los más valientes se limitaban a embestir a los aviones alemanes en cuanto veían la ocasión, pues sabían que no tenían muchas posibilidades de pegarse a su cola y emprender su persecución hasta abatirlos.

El novelista y corresponsal de guerra Vasily Grossman describe cómo esperó el regreso de los aviones de un ala de cazas en un aeródromo situado cerca de Gomel, en Bielorrusia. «Por fin, tras un afortunado ataque contra una columna alemana, regresaron y aterrizaron los cazas. El aparato de su comandante llevaba carne humana pegada al radiador. Ello se debía a que el avión de apoyo había chocado con un camión cargado de munición que saltó por los aires en el momento mismo en que volaba sobre él el aparato del oficial al mando. Poppe, que así se llamaba este, intenta retirar el amasijo con ayuda de una lima. Llaman a un médico que tras examinar atentamente la masa sanguinolenta pronuncia su veredicto: “¡Carne aria!”. Todo el mundo se echa a reír. ¡Sí, estamos en una época despiadada, una auténtica edad de hierro!»[18]

«El ruso es un adversario muy duro», escribía un soldado alemán. «No tomamos casi ningún prisionero, sino que los fusilamos a todos»[19]. A lo largo de la marcha, había quienes disparaban por diversión contra la multitud de prisioneros del Ejército Rojo que eran enviados a campamentos improvisados, donde los dejaban morir de hambre a la intemperie. Algunos oficiales alemanes se mostraron horrorizados, pero a la mayoría les preocupaba más la falta de disciplina.

En el bando soviético, el NKVD de Beria mató a los internos de las cárceles que habían instalado cerca del frente para que no pudieran salvarse gracias al avance de los alemanes. En total fueron asesinados casi diez mil polacos. Solo en la ciudad de Lwów, el NKVD mató a cerca de cuatro mil personas. El hedor de los cadáveres en descomposición en medio del calor de finales de junio invadía toda la ciudad. Las matanzas del NKVD indujeron a los nacionalistas ucranianos a iniciar una guerra de guerrillas contra los ocupantes soviéticos. Enloquecidos por el miedo y el odio, los agentes del NKVD asesinaron a otros diez mil prisioneros en las zonas de Besarabia y de las Repúblicas Bálticas, conquistadas el año anterior. Otros presos fueron obligados a trasladarse al este a pie, y los guardias del NKVD descerrajaban un tiro a todo aquel que caía desfallecido[20].

El 23 de junio, Stalin creó un cuartel general del mando supremo, asignándole el nombre zarista de Stavka. Pocos días después, se presentó en la comisaría de defensa acompañado de Beria y Molotov. Allí encontraron a Timoshenko y a Zhukov, que intentaban en vano poner un poco de orden a lo largo de aquel frente inmenso. Minsk acababa de caer. Stalin examinó los mapas de situación y leyó unos cuantos informes. Quedó perplejo al ver que la situación era todavía más desastrosa de lo que se había temido. Cubrió de improperios a Timoshenko y a Zhukov, que no se quedaron atrás al responderle. «Lenin fundó nuestro estado», se oyó decir al Vozhd, «y nosotros nos lo hemos cargado»[21].

El líder soviético desapareció en su dacha de Kuntsevo, dejando a los demás miembros del Politburó desconcertados. Algunos murmuraban que Molotov iba a asumir el mando, pero todos estaban demasiado asustados para hacer nada contra el dictador. El 30 de junio, decidieron que había que crear un Comité Estatal de Defensa con poderes absolutos. Se trasladaron a Kuntsevo para entrevistarse con Stalin. Cuando llegaron, lo encontraron ojeroso y cansado, convencido a todas luces de que estaban allí para detenerlo. Preguntó a qué habían venido. Cuando le explicaron que debía encargarse de presidir aquel gabinete de guerra de emergencia, reveló su sorpresa, pero accedió a asumir el mando. Ha llegado a decirse que la marcha de Stalin del Kremlin fue una estratagema en la más pura tradición de Iván el Terrible para animar a cualquiera de los oponentes que pudiera tener en el Politburó a dar la cara, y poder así aplastarlos luego sin piedad, pero todo son puras especulaciones.

Stalin regresó al Kremlin al día siguiente, el 1 de julio. Dos días más tarde, hizo su propia alocución radiofónica al pueblo soviético. Sus instintos le ayudaron. Sorprendió a sus oyentes dirigiéndose a ellos como «Camaradas, ciudadanos, hermanos y hermanas». Ningún dueño del Kremlin se había dirigido nunca a su pueblo en unos términos tan familiares. Los invitaba a defender a la Madre Patria utilizando una política de guerra total basada en una estrategia de tierra quemada, y para ello evocaba la Guerra Patriótica de Rusia contra Napoleón. Stalin sabía que los pueblos soviéticos estarían más dispuestos a dar su vida por su país que por la ideología comunista. Consciente de que el patriotismo viene determinado por la guerra, Stalin se dio cuenta de que la invasión lo reavivaría. Tampoco ocultó en ningún momento la gravedad de la situación, aunque no hizo nada por reconocer el papel que él mismo había desempeñado en la catástrofe. Ordenó también que se llevara a cabo una leva popular (narodnoye opolcheniye). Se esperaba que aquellos batallones de milicianos mal armados, verdadera carne de cañón, ralentizaran el avance de las divisiones blindadas alemanas, prácticamente solo con sus cuerpos.

Los terribles sufrimientos de los civiles que se vieran atrapados en los combates no entraban en los cálculos de Stalin. Los refugiados, conduciendo los rebaños de reses de las granjas colectivas, intentaban en vano escapar antes de que llegaran las divisiones blindadas. El 26 de junio, el escritor Aleksandr Tvardovsky contempló un espectáculo extraordinario por la ventanilla del vagón cuando el tren en el que viajaba se detuvo en medio del campo en Ucrania. «Todo el terreno estaba cubierto de personas tumbadas, sentadas, formando un verdadero enjambre», escribió en su diario. «Llevaban hatillos, mochilas, maletas, cochecitos de niños y carretillas. Nunca había visto que la gente pudiera llevar consigo una cantidad tan enorme de enseres al abandonar sus casas precipitadamente. Probablemente hubiera decenas de miles de personas en medio del campo… El gentío se puso en pie, empezó a moverse, avanzando hacia la vía, hacia el tren, y la emprendió a golpes con las paredes de los vagones. Parecía capaz de hacer descarrilar el convoy. El tren empezó a moverse…»[22]

Cientos, si no miles de personas murieron en los bombardeos de las ciudades de Bielorrusia. Los supervivientes no salieron mucho mejor librados en su intento de escapar hacia el este. «Cuando Minsk empezó a arder», comentaba un periodista, «los ciegos de un asilo de inválidos se pusieron a andar por la carretera en una fila larguísima, atados unos a otros con toallas». Ya había una grandísima cantidad de huérfanos de guerra, niños cuyos padres habían sido asesinados o que se habían perdido en medio de la confusión. Sospechando que los alemanes pudieran utilizar a alguno de ellos como espía, el NKVD los trató sin compasión[23].

Tras el asombroso éxito conseguido en Francia, las formaciones blindadas avanzaron a toda velocidad aprovechando las condiciones ideales del verano, dejando que las divisiones de infantería las alcanzaran como pudieran. A veces, cuando la avanzadilla de los tanques se quedaba sin municiones, era preciso desviar algunos Heinkel 111 para que les lanzaran pertrechos en paracaídas. Aprovechando el buen tiempo, podían verse las líneas de avance por el rastro de poblaciones quemadas, las nubes de polvo levantadas por los vehículos con tracción de oruga, y el ruido constante de la infantería al marchar y de su artillería, arrastrada por caballos. Los artilleros montados en los armones iban cubiertos de una pálida capa de polvo que hacía que parecieran figuras de terracota, y sus lentos animales de tiro resollaban con regularidad resignada. Más de seiscientos mil caballos, reunidos a lo largo de toda Europa, como sucediera con la Grande Armée de Napoleón, formaron la base del transporte para el grueso de la Wehrmacht durante la campaña. Los suministros de raciones de comida, la munición e incluso las ambulancias de campaña dependían de la tracción animal. De no ser por las ingentes cantidades de medios de transporte motorizados que el ejército francés dejó sin destruir antes de firmar el armisticio —circunstancia que provocó una cólera tremenda a Stalin—, la mecanización del ejército alemán se habría limitado casi por completo a los cuatro Panzergruppen.

Las dos grandes formaciones panzer del Grupo de Ejércitos Centro habían salido airosas de su primera gran maniobra de envolvimiento, atrapando a cuatro ejércitos soviéticos, con cuatrocientos diecisiete mil hombres, en la bolsa de Białystok, al oeste de Minsk. El Panzergruppe 3 de Hoth, en el flanco norte de la pinza, y el Panzergruppe 2 de Guderian, al sur, se encontraron el 28 de junio. Los bombarderos y los Stukas de la Segunda Luftflotte machacaron entonces a las fuerzas del Ejército Rojo que habían quedado atrapadas. Aquel avance significaba que el Grupo de Ejércitos Centro había penetrado en el «puente de tierra» situado entre el río Duina, que fluye en dirección al Báltico, y el Dniéper, que corre hacia el mar Negro.

El general Dmitri Pavlov, que había estado al mando de la brigada de tanques soviéticos que había participado en la Guerra Civil Española y que ahora era el comandante en jefe del desdichado Frente Occidental, fue sustituido por el mariscal Timoshenko. (En el Ejército Rojo un frente era una formación militar semejante a un grupo de ejércitos). Pavlov no tardó en ser detenido junto con otros oficiales de alta graduación a su mando, sometido a juicio sumarísimo y ejecutado por el NKVD. Varios altos oficiales desesperados se suicidaron; uno de ellos se voló la tapa de los sesos en presencia de Nikita Khrushchev, el comisario responsable de Ucrania.

En el norte, el grupo de ejércitos de Leeb fue bastante bien acogido en las Repúblicas Bálticas tras las oleadas de represión llevadas a cabo por los soviéticos y las deportaciones de la semana anterior. Algunos grupos nacionalistas atacaron a los soviéticos en retirada y tomaron varias ciudades. El 5.º Regimiento de Fusileros del NKVD fue enviado a Riga a restaurar el orden, lo que significó represalias inmediatas contra la población letona. «Ante los cadáveres de nuestros camaradas caídos, el personal del regimiento juró aplastar sin piedad a los reptiles fascistas, y ese mismo día la burguesía de Riga sintió nuestra venganza en su propia piel». Pero también ellos se vieron obligados enseguida a replegarse por la costa del Báltico[24].

Al norte de Kaunas, en Lituania, una formación mecanizada soviética sorprendió a los alemanes en su avance con un contraataque, en el que usaron tanques pesados KV. Los proyectiles de los panzer rebotaban ante ellos y solo pudieron ser doblegados cuando se recurrió a los cañones de 88 mm. El Frente Noroeste de los soviéticos se retiró al interior de Estonia, acosado por fuerzas nacionalistas improvisadas, con las que no contaban ni el Ejército Rojo ni los alemanes. Casi antes de que estos últimos iniciaran la invasión del país, empezaron a llevarse a cabo sangrientos pogromos contra los judíos, que fueron acusados de ponerse del lado de los bolcheviques.

El Grupo de Ejércitos Sur de Rundstedt fue menos afortunado. El coronel general Mikhail Kirponos, al mando del Frente Sudoeste, había sido avisado por la guardia de fronteras del NKVD. Además disponía de fuerzas más numerosas, pues allí era donde Timoshenko y Zhukov esperaban que se produjera la principal ofensiva. Kirponos recibió órdenes de lanzar un contraataque masivo con cinco formaciones mecanizadas. La más potente de ellas, provista de tanques KV y de los nuevos T-34, estaba al mando del general de división Andrei Vlasov. Sin embargo, Kirponos no fue capaz de desplegar sus fuerzas con eficacia, pues las líneas telefónicas habían sido cortadas y sus formaciones estaban muy dispersas a lo largo de un territorio demasiado extenso.

El 26 de junio, el Panzergruppe 1 del general de caballería von Kleist empezó a avanzar hacia Rovno, aunque su objetivo final era Kiev. Kirponos ordenó actuar a cinco de sus formaciones mecanizadas con resultados muy desiguales. Los alemanes quedaron perplejos al ver que los T-34 y los tanques pesados KV eran superiores a cualquiera de los suyos, pero incluso el comisario del pueblo de defensa se había percatado de que la artillería de los tanques soviéticos era «inadecuada antes de que diera comienzo la guerra», y el 22 de junio, de los catorce mil tanques rusos «solo tres mil ochocientos estaban en condiciones de combatir»[25]. El adiestramiento, la táctica, las comunicaciones por radio y la rapidez de reacción del ejército alemán y del personal de sus unidades blindadas resultaron muy superiores. Además, contaban con un fuerte apoyo de las escuadrillas de Stukas. El principal peligro era su exceso de confianza. El general de división Konstantin Rokossovsky, antiguo oficial de caballería de origen polaco, que luego se convertiría en uno de los comandantes más importantes de la guerra, logró atraer a la 13 Panzer División a una emboscada de artillería cuando sus propios tanques, por lo demás obsoletos, ya habían sido destrozados el día anterior.

En vista del pánico continuado y las deserciones en masa de sus soldados, Kirponos introdujo «destacamentos de bloqueo» para obligar a sus hombres a volver al combate. Los descabellados rumores que corrían provocaron el caos, como había sucedido en Francia. Pero los contraataques soviéticos, aunque costosos y pocas veces coronados por el éxito, lograron al menos retrasar el avance de los alemanes. Por orden de Stalin, Nikita Khrushchev ya había iniciado un esfuerzo ingente para evacuar la maquinaria de las fábricas y talleres de Ucrania. Este proceso, que fue llevado a cabo de manera implacable, consiguió trasladar el grueso de la industria de esta república hacia la retaguardia, a los Urales e incluso más allá. Operaciones similares se llevaron a cabo a menor escala en Bielorrusia y en otros lugares. En total, dos mil quinientas noventa y tres unidades industriales fueron cambiadas de lugar a lo largo del año. Ello permitiría finalmente a la Unión Soviética volver a empezar la producción de armamento fuera del alcance de los bombarderos alemanes.

El Politburó había decidido también trasladar el cadáver momificado de Lenin y las reservas de oro y los tesoros zaristas con el mayor secreto de Moscú a Tiumen, en la Siberia occidental. Un tren especial, con los productos químicos y los científicos necesarios para asegurar la conservación del cadáver, partió de la capital a comienzos de julio, vigilado por tropas del NKVD[26].

El 3 de julio, el general Halder anotó en su diario que probablemente no fuera exagerado decir que la victoria en la campaña rusa había sido obtenida en el plazo de dos semanas. Reconocía, sin embargo, que la vastedad del país y la resistencia continuada de la población mantendrían a las fuerzas invasoras ocupadas «durante muchas más semanas»[27]. En Alemania, un estudio de la SS sobre la actitud de la población comunicaba que la gente apostaba por cuánto tiempo iba a tardar en acabar la guerra. Algunos estaban convencidos de que sus ejércitos estaban ya a unos cien kilómetros de Moscú, pero Goebbels intentó acabar con las especulaciones. No quería que la victoria se viera empañada por la impresión de que había tardado en llegar más de lo esperado.

La imponente inmensidad del territorio que había invadido la Wehrmacht, con sus horizontes infinitos, empezó a tener efecto sobre los Landser, nombre que recibían los soldados rasos de la infantería alemana. Los que procedían de las regiones alpinas eran los que más se deprimían ante la monotonía de lo que parecía un océano interminable de tierra. Las formaciones del frente no tardarían en comprobar que, a diferencia de Francia, había bolsas de soldados soviéticos que seguían luchando después incluso de haber sido rebasadas. De repente abrían fuego desde escondites ocultos en los inmensos campos de grano y atacaban a los refuerzos y los cuarteles generales que se dirigían al frente. Todos los que eran capturados vivos eran fusilados de inmediato como si fueran partisanos.

Muchos ciudadanos soviéticos sufrieron también las consecuencias de ese exceso de optimismo. Algunos se decían que el proletariado alemán iba a levantarse contra sus dominadores nazis, ahora que atacaban «la Madre Patria de los oprimidos». Y los que desplegaban sus mapas para señalar los éxitos del Ejército Rojo enseguida tuvieron que guardarlos cuando se puso de manifiesto cuánto había avanzado la Wehrmacht dentro del territorio soviético.

El triunfalismo de los ejércitos alemanes, sin embargo, empezó pronto a disminuir. Las grandes batallas de envolvimiento, especialmente la de Smolensk, se volvieron cada vez más duras. Las formaciones blindadas llevaban a cabo sus maniobras de barrido casi sin dificultad, pero disponían de un número insuficiente de Panzergrenadiere para mantener cerrado el enorme círculo frente a los ataques lanzados desde el interior y el exterior de la bolsa. Muchos soldados soviéticos se escapaban de la trampa antes de que les diera alcance la infantería alemana, cuyos soldados se hallaban agotados, con los pies doloridos después de tener que hacer marchas forzadas de hasta cincuenta kilómetros al día con todo el equipo encima. Y los soldados del Ejército Rojo que quedaban atrapados no se rendían. Seguían luchando con un valor desesperado, aunque a menudo fueran obligados a hacerlo a punta de pistola por los comisarios políticos y los oficiales. Incluso cuando se quedaban sin municiones, aparecían verdaderos torrentes de hombres que avanzaban dando alaridos, en un intento de romper el cordón de seguridad. Algunos cargaban cogidos del brazo, mientras las ametralladoras alemanas los abatían, con las armas recalentadas debido al uso constante. Los gritos de los heridos seguían resonando durante horas, crispando los nervios de los soldados alemanes agotados.

El 9 de julio, cayó Vitebsk. Lo mismo que Minsk, Smolensk, y luego Gomel y Chernigov, era un infierno de casas de madera en llamas como consecuencia de los ataques de la Luftwaffe con bombas incendiarias. Los incendios eran tan graves que muchos soldados alemanes, montados en vehículos, se veían obligados a dar media vuelta. Fueron precisas treinta y dos divisiones alemanas para reducir el Kessel o caldero de Smolensk, (Kessel era la forma que tenían los alemanes de denominar la maniobra de envolvimiento). El Kesselschlacht o batalla-caldero (batalla basada en la táctica de envolvimiento) de Smolensk no concluyó hasta el 11 de agosto. Las fuerzas soviéticas sufrieron trescientas mil «pérdidas irreparables», de hombres que perdieron la vida o fueron hechos prisioneros, junto con tres mil doscientos tanques y tres mil cien cañones. Pero los contraataques soviéticos desde el este ayudaron a escapar a más de cien mil hombres, y el retraso que causaron al avance de los alemanes resultó trascendental.

El novelista y corresponsal de guerra Vasily Grossman visitó un hospital de campaña. «Había cerca de novecientos heridos en un pequeño claro en medio de un bosquecillo de álamos. Por doquier trapos manchados de sangre, trozos de carne, gritos, gemidos sofocados, centenares de miradas sombrías y doloridas. La joven “doctora” pelirroja había perdido la voz. Se había pasado toda la noche operando. Tenía la cara pálida, como si estuviera a punto de desmayarse de un momento a otro». Le dijo con una sonrisa que había operado a su amigo, el poeta Iosef Utkin. «Mientras le hacía una incisión, iba recitándome poesías. Su voz era casi imperceptible, y para hacerse entender se acompañaba de gestos. No cesaban de llegar heridos. Todos estaban empapados en sangre y en agua de lluvia»[28].

A pesar de sus formidables avances y de la erección de postes para señalar la dirección de Moscú, el ejército alemán del Ostfront había empezado a temer que al final la victoria no se consiguiera ese mismo año. Los tres grupos de ejércitos habían sufrido doscientas trece mil bajas. Aquella cifra quizá representara solo una décima parte de las pérdidas sufridas por los soviéticos, pero si continuaba mucho tiempo la batalla de desgaste, a la Wehrmacht iba a costarle mucho trabajo defender sus líneas de aprovisionamiento exageradamente largas y derrotar al resto de fuerzas soviéticas. La perspectiva de tener que seguir combatiendo durante un invierno ruso resultaba profundamente inquietante. Los alemanes no habían conseguido acabar con el Ejército Rojo en la zona occidental de la Unión Soviética, y ahora se abría ante ellos la inmensidad del continente euroasiático. Un frente de mil quinientos kilómetros de extensión aumentaba de repente hasta los dos mil quinientos.

No tardó en comprobarse que el departamento de inteligencia del ejército se había quedado lamentablemente corto en sus cálculos de las fuerzas de las que disponía la Unión Soviética. «Al estallar la guerra», escribía el general Halder el 11 de agosto, «contamos con unas doscientas divisiones enemigas. Ahora ya hemos computado trescientas sesenta». El hecho de que una división soviética fuera manifiestamente inferior por su potencia de combate a una alemana no bastaba para tranquilizar a nadie. «Si aplastamos a diez de ellas, los rusos sencillamente sacan otras diez»[29].

Para los rusos, la idea de que los alemanes se hallaran en el camino hacia Moscú que había seguido Napoleón resultaba traumática. Sin embargo, la orden de Stalin de organizar contraataques masivos hacia el oeste en dirección a Smolensk surtió efecto, aunque su coste en hombres y en equipamientos fuera terrible. Contribuyó a la decisión de Hitler de mandar al Grupo de Ejércitos Centro que siguiera manteniéndose a la defensiva, mientras el Grupo de Ejércitos Norte avanzaba hacia Leningrado y el Grupo de Ejércitos Sur marchaba hacia Kiev. El Panzergruppe 3 fue desviado hacia Leningrado. Según el Generalleutnant Alfred Jodl del estado mayor del OKW, Hitler deseaba evitar los errores de Napoleón.

El Generalfeldmarschall von Bock quedó estupefacto ante este cambio de prioridades, lo mismo que otros altos mandos que habían dado por supuesto que Moscú, centro de comunicaciones de la Unión Soviética, iba a seguir siendo el principal objetivo. Pero varios generales creían que, antes de avanzar sobre Moscú, debían ser eliminadas las ingentes fuerzas soviéticas que defendían Kiev, para que no atacaran su flanco sur.

El 29 de julio, Zhukov advirtió a Stalin que Kiev estaba a punto de ser rodeada y le instó a que se abandonara la capital de Ucrania. El Vozhd, que era como le llamaban, replicó que no decía más que tonterías. Zhukov exigió ser relevado de su cargo de jefe del estado mayor. Stalin lo puso al mando del Frente de la Reserva, pero lo mantuvo como miembro de la Stavka.

Al Panzergruppe 2 de Guderian se le asignó la tarea de dar un giro inesperado hacia la derecha desde el saliente de Roslavl y continuar cuatrocientos kilómetros hacia el sur en dirección a Lokhvitsa. Allí, a doscientos kilómetros al este de Kiev, debía encontrarse con el Panzergruppe 1 de Kleist, que había empezado a rodear la capital ucraniana desde abajo. El avance de Guderian provocó el caos en el bando soviético. Gomel, la última gran ciudad de Bielorrusia, tuvo que ser abandonada precipitadamente. Pero al Frente Sudoeste de Kirponos, reforzado por orden de Stalin, no se le permitió todavía abandonar Kiev.

Vasily Grossman, que escapó al interior de Ucrania, a duras penas logró evitar ser capturado por las divisiones blindadas de Guderian en su marcha hacia el sur. En medio de la confusión provocada por la invasión, algunos rusos pensaron al principio que Guderian debía de estar de su lado, pues su nombre sonaba a armenio. A diferencia de la mayoría de corresponsales de guerra soviéticos, Grossman se sintió profundamente conmovido por los sufrimientos de la población civil. «Tanto si van camino de alguna parte, como si están quietos, de pie delante de sus cercados, se ponen a llorar en cuanto empiezan a hablar, y uno siente también un deseo involuntario de echarse a llorar. ¡Cuánto dolor!»[30] Se burlaba de los clisés propagandísticos de los otros periodistas, que lo más cerca que llegaban a estar del frente era en el cuartel general de un ejército, y se limitaban a utilizar fórmulas engañosas como por ejemplo: «El odiado enemigo continúa con su cobarde avance».

El 10 de agosto el Grupo de Ejércitos Sur de Rundstedt ya había capturado ciento siete mil prisioneros cerca de Uman, en Ucrania. Stalin dictó una orden condenando a muerte a los generales del Ejército Rojo que se habían rendido. Subestimando la amenaza del ataque de Guderian por el sur, Stalin siguió negándose a permitir a Kirponos retirarse de la línea del Dniéper. La enorme presa y la planta hidroeléctrica de Zaporozhye, el gran símbolo del progreso soviético, fueron voladas en aras de la estrategia de tierra quemada.

La evacuación de civiles, ganado y equipamiento continuó con mayor urgencia incluso, según describía Grossman. «Por la noche, el cielo se ponía rojo debido a las decenas de incendios lejanos, y durante el día podía verse una cortina gris de humo que se extendía a lo largo del horizonte. Mujeres con niños en brazos, ancianos, rebaños de ovejas, vacas y caballos de las granjas colectivas hundiéndose en el polvo avanzaban hacia el este por caminos rurales, en carretas y a pie. Los tractoristas avanzaban en sus vehículos haciendo un ruido ensordecedor. Trenes llenos de equipamientos industriales, motores y calderas se dirigían hacia el este de día y de noche»[31].

El 16 de septiembre, los Panzergruppen de Guderian y de Kleist se encontraron en Lokhvitsa y cerraron el cerco, atrapando en la pinza a más de setecientos mil hombres. Kirponos, junto con numerosos oficiales de su estado mayor y unos dos mil hombres, fue barrido en las inmediaciones por la 3.ª División Panzer. El VI Ejército del Generalfeldmarschall von Reichenau entró en Kiev, convertida en un montón de ruinas debido a los fortísimos bombardeos sufridos. La población civil que había quedado en la ciudad estaba condenada a morir de hambre. Los judíos tuvieron que hacer frente a una muerte más rápida a manos de pelotones de fusilamiento. Más al sur, el XI Ejército y el IV Ejército rumano se trasladaron a Odessa. Los siguientes objetivos del Grupo de Ejércitos Sur serían Crimea, con la gran base naval de Sebastopol, y Rostov del Don, la puerta del Cáucaso.

El Kesselschlacht de Kiev fue la batalla de envolvimiento más grande de la historia militar. La moral de los alemanes volvió a levantarse. La conquista de Moscú volvía a parecer posible. Para mayor alivio de Halder, Hitler había vuelto a su primera idea. El 6 de septiembre, dictó la Directiva N.º 35, autorizando el avance sobre Moscú. Y el 16 de septiembre, el día que se encontraron los dos grupos panzer en Lokhvitsa, el Generalfeldmarschall von Bock dictó las órdenes preliminares de la Operación Tifón.

El grupo de ejércitos de Leeb, tras su rápido avance por las Repúblicas Bálticas, había encontrado cada vez más resistencia a medida que se acercaba a Leningrado. A mediados de julio, un contraataque del teniente general Nikolai Vatutin pilló a los alemanes por sorpresa en las cercanías del lago Ilmen. Incluso pese a la ayuda del Panzergruppe 3 de Hoth, el avance de Leeb se había ralentizado debido al escabroso terreno de bosques de abedules, lagos y pantanos infestados de mosquitos que tenía que atravesar. Medio millón de hombres y mujeres de la ciudad amenazada fueron movilizados para levantar mil kilómetros de parapetos y abrir seiscientos cuarenta y cinco kilómetros de zanjas antitanques. El 8 de agosto, Hitler ordenó a Leeb que rodeara Leningrado, mientras los finlandeses reconquistaban el territorio perdido a uno y otro lado del lago Ladoga. La Leva del Pueblo, narodnoye opolcheniye, poco entrenada y mal armada, fue lanzada a realizar ataques inútiles y sangrientos, condenada a hacer literalmente de «carne de cañón». En total se habían presentado voluntarios —o habían sido obligados a hacerlo— más de ciento treinta y cinco mil ciudadanos de Leningrado, desde obreros de las fábricas a profesores de la universidad. No habían recibido adiestramiento, no tenían asistencia médica, ni uniformes, ni medios de transporte y de abastecimiento. Aunque más de la mitad carecía de fusiles, se les ordenaba lanzar contraataques contra las divisiones blindadas. Los hombres salían huyendo en su mayoría aterrorizados al ver los tanques, contra los cuales estaban completamente indefensos. Aquella pérdida masiva de vidas humanas —quizá unas setenta mil— fue trágicamente inútil, y no era ni mucho menos seguro que su sacrificio sirviera ni siquiera para retrasar a los alemanes y obligarlos a detenerse en la línea del río Luga. El 34.º Ejército soviético fue hecho trizas. Sus hombres huyeron a la desbandada; cuatro mil de ellos fueron detenidos y acusados de deserción, y se sospechaba que casi la mitad de los heridos se habían infligido ellos mismos las heridas. Solo en un hospital cuatrocientos sesenta de los mil pacientes que había en él tenían heridas de bala en la mano izquierda o el brazo izquierdo[32]. Tallinn, la capital de Estonia, había quedado incomunicada debido al avance de los alemanes, pero Stalin se negó a permitir la evacuación por mar a Kronstadt, en el golfo de Finlandia, de sus defensores soviéticos. Cuando quiso cambiar de opinión, ya era demasiado tarde para llevar a cabo una retirada ordenada. El 28 de agosto, los navíos de la Flota del Báltico Bandera Roja que había en Tallinn embarcaron a veintitrés mil ciudadanos soviéticos mientras las tropas alemanas entraban en la ciudad. La flota improvisada, que carecía de cobertura aérea, se hizo a la mar. Las minas alemanas, las torpederas a motor finlandesas y la Luftwaffe hundieron en total sesenta y cinco barcos, causando la muerte de catorce mil personas. Aquel fue el mayor desastre naval ruso de la historia, peor incluso que la derrota sufrida en Tsushima en 1905[33].

Al sur de Leningrado, los alemanes lograron cruzar la línea férrea que iba a Moscú. El 1 de septiembre, su artillería pesada tuvo la ciudad a tiro y empezó a bombardearla. Camiones del ejército soviético llenos de heridos y una última oleada de refugiados lograron entrar en Leningrado: podían verse campesinos tirando de sus carretas cargadas hasta los topes, otros llevando simples hatillos y hasta un niño arrastrando contra su voluntad a una cabra atada a una cuerda, mientras las aldeas que habían dejado atrás eran pasto de las llamas[34].

Stalin se ponía furioso con Andrei Zhdanov, el jefe del partido comunista de Leningrado, y con Voroshílov, el máximo responsable de la defensa de la ciudad, cada vez que oía que las distintas poblaciones de la zona iban cayendo una tras otra en manos de los alemanes, empeñados en rodear por el sur la vieja capital. El dictador insinuó que todo tenía que deberse a la acción de traidores. «¿No te parece que alguien está abriendo deliberadamente el camino a los alemanes?», comentó a Molotov, que había ido a hacer una visita de reconocimiento a la ciudad. «La inutilidad de los mandos de Leningrado es absolutamente incomprensible». Pero en vez de llevar a Voroshílov o a Zhdanov «ante un tribunal», se desató en la ciudad una pequeña oleada de terror, como consecuencia de la redada de sospechosos habituales llevada a cabo por el NKVD, a menudo solo porque tenían apellidos que al oído parecían extranjeros[35].

El 7 de septiembre la 20.ª División de Infantería Motorizada alemana avanzó hacia el norte desde Mga para tomar las colinas de Sinyavino. Al día siguiente, gracias a los refuerzos de una parte de la 12.ª División Panzer, llegó a la ciudad de Shlisselburg, con su fortaleza zarista en el extremo sudoeste del lago Ladoga, justo en la desembocadura del Neva. Leningrado había quedado completamente incomunicada por tierra. La única ruta abierta que quedaba era a través del enorme lago. Voroshílov y Zhdanov tardaron un día entero en reunir el valor necesario para decir a Stalin que los alemanes habían tomado Shlisselburg. Había dado comienzo el asedio de Leningrado, el más largo y más despiadado de la historia moderna.

Sin contar el medio millón de tropas que defendían la ciudad, la población civil de Leningrado ascendía a más de dos millones y medio de personas, cuatrocientas mil de ellas niños. El cuartel general del Führer decidió que no quería ocupar la ciudad. En vez de eso, los alemanes debían bombardearla y aislarla para que la población muriera de hambre y enfermedades. Una vez aplastada, Leningrado sería demolida y toda la región debía ser entregada a Finlandia.

Stalin ya había decidido que necesitaba un cambio de mandos en Leningrado. Encargó a Zhukov ponerse al frente de la plaza, confiando en su carácter implacable. Zhukov salió de Moscú en cuanto recibió la orden. A su llegada, se dirigió inmediatamente al comité militar en el Instituto Smolny, donde afirmó que había encontrado a una pandilla de derrotistas y borrachos. No tardó en ir todavía más lejos que Stalin en su decisión de amenazar a las familias de los soldados que se rindieran. Dictó la siguiente orden a los mandos del frente de Leningrado: «Dejad bien claro a las tropas que todos los familiares de los que se rindan al enemigo serán fusilados, y que a ellos también se les pegará un tiro en cuanto vuelvan de su cautiverio»[36].

Evidentemente Zhukov no se daba cuenta de que su orden, si se cumplía al pie de la letra, habría supuesto la ejecución del propio Stalin. El hijo del dictador soviético, el teniente Yakov Djugashvili, había sido hecho prisionero en el curso de una maniobra de envolvimiento. Stalin declaró en privado que más le habría valido no haber nacido. Los servicios de la propaganda nazi no tardaron en hacer uso de su prisionero-trofeo. «Apareció un avión alemán», escribió en su diario un soldado llamado Vasily Churkin. «Era un día soleado y vimos caer del aparato un montón enorme de octavillas. En ellas había la fotografía del hijo de Stalin sostenido a un lado y a otro por unos oficiales alemanes muy sonrientes. Pero todo aquello había sido urdido por Goebbels y no sirvió de nada»[37]. La crueldad de Stalin con su hijo no cesó hasta 1945, cuando se supo que Yakov se había lanzado contra la alambrada del campo de prisioneros en el que había sido recluido, obligando a los guardias a acribillarlo a balazos.

Stalin no tuvo misericordia de la población civil. Al enterarse de que los alemanes habían obligado a los «ancianos, las mujeres y los niños» a actuar como escudos humanos o como emisarios para intimar la rendición, mandó una orden diciendo que debían ser abatidos a tiros. «Mi respuesta es: Nada de sentimentalismos. Por el contrario, aplastad al enemigo y a sus cómplices, enfermos o sanos, por completo. La guerra es inexorable, y los que muestran debilidad y permiten algún tipo de vacilación son los primeros en sufrir la derrota»[38]. Un Gefreiter de la 269.ª División de Infantería escribía el 21 de septiembre: «Huyen del asedio multitudes de civiles, y tiene uno que cerrar los ojos para no ver su miseria. Incluso en el frente, donde en este momento se producen tiroteos muy recios, hay muchas mujeres y niños. En cuanto se oye el silbido de una bomba que cae fatalmente cerca, salen corriendo en busca de algún sitio en el que cubrirse. Resulta cómico y nos reímos al verlo; pero la verdad es que es muy triste»[39].

Cuando los últimos rezagados, heridos y derrotados, llegaban a la ciudad, las autoridades intentaban actuar con mano dura; de ello se encargaban las tropas del NKVD, siempre dispuestas a fusilar en el acto a cualquier desertor o «derrotista». La paranoia estalinista se intensificó, recibiendo el NKVD la orden de detener a veinticinco tipos distintos de enemigos potenciales. La manía del espionaje se apoderó de la ciudad, espoleada por rumores fantásticos, consecuencia en gran medida de la poca información que daban las autoridades soviéticas. Pero mientras que una minoría de los habitantes de Leningrado esperaba en secreto que el régimen estalinista cayera, no hay prueba alguna de que actuara ninguna red organizada de agentes de la inteligencia alemana o finlandesa.

Zhukov dio órdenes a la Flota Báltica de Kronstadt para que desplegara sus cañones, ya fuera como baterías flotantes o desmontándolos y trasladándolos a las colinas de Pulkovo, a las afueras de Leningrado, para responder a los ataques de la artillería enemiga y disparar contra sus posiciones. De dirigir el fuego se encargaría el general de artillería Nikolai Voronov desde la cúpula de la catedral de San Isaac. La gran cúpula dorada, visible desde Finlandia, no tardó en ser camuflada con pintura gris.

El 8 de septiembre, el día en que los alemanes tomaron Shlisselburg, los bombarderos de la Luftwaffe atacaron los depósitos de provisiones situados al sur de la ciudad. «Se elevan espesas columnas de humo», escribió Churkin en su diario, aterrado por las consecuencias que pudiera tener aquello. «Los depósitos de provisiones Badaevskiye están ardiendo. El fuego devora los suministros de comida de toda la población de Leningrado para los próximos seis meses»[40]. La decisión de no dispersar los depósitos de productos alimenticios había sido un error gravísimo. Iba a ser preciso reducir drásticamente las raciones. Además, no se había hecho casi nada por acumular leña para el invierno. Pero el mayor error fue no evacuar a más civiles. Aparte de los refugiados, habían sido enviados al este menos de medio millón de habitantes de Leningrado antes de que la línea de Moscú quedara cortada por el avance de los alemanes. Quedaban en la ciudad más de dos millones y medio de civiles.

Durante la segunda mitad de septiembre, los alemanes lanzaron violentos ataques contra la vieja capital del imperio acompañados de pesados bombardeos aéreos. Los pilotos soviéticos, con sus aparatos obsoletos, se vieron obligados de nuevo a embestir a los bombarderos alemanes. Pero los defensores, gracias en buena parte al apoyo de la artillería, lograron imponerse a los ataques terrestres. La infantería de marina de la Flota del Báltico Bandera Roja desempeñó un papel trascendental. Sus integrantes llevaban la gorra de marinero de color azul oscuro ladeada, mostrando un mechón de pelo por delante como orgullosa marca de identificación.

El 24 de septiembre, el Generalfeldmarschall von Leeb reconoció que carecía de la fuerza necesaria para doblegar la ciudad. Ello coincidió con nuevas presiones por parte de los altos mandos alemanes para que se reanudara el avance sobre Moscú. El Panzergruppe de Hoth recibió la orden de reintegrarse al Grupo de Ejércitos Centro. Con ambos frentes a la defensiva y el invierno a punto de echarse encima, con sus fortísimas heladas nocturnas, la lucha se convirtió en una guerra de trincheras. A finales de mes, el frente en el que tan reñidos combates se habían visto quedó reducido a esporádicos duelos de artillería.

Las bajas soviéticas en el norte habían sido espantosas, con doscientas catorce mil setenta y ocho pérdidas irreparables. Eso representaba un tercio y medio del total de las tropas desplegadas. Pero serían pocas comparadas con la enormidad de muertes por hambre que habrían de producirse. Aunque Leningrado se rindiera, Hitler no tenía intención de ocupar la ciudad y menos aún de dar de comer a sus habitantes. Deseaba que una y otros desaparecieran por completo de la faz de la tierra.