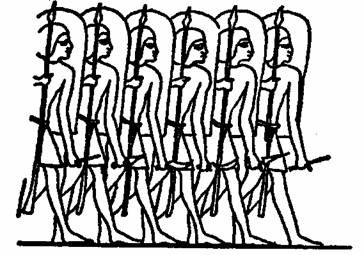

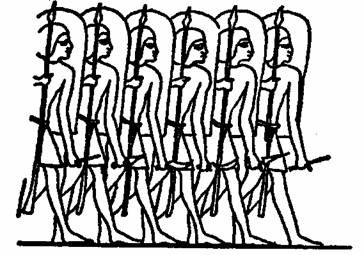

Infantería de Ramsés, según un bajorrelieve egipcio.

Según ha puesto de manifiesto la revisión de la cronología del Próximo Oriente, durante el famoso eclipse o «hueco» de los doscientos años (alrededor del 1600 al 1400 antes de J. C.), no sucedió nada de lo que los investigadores habían imaginado. Ya no hubo necesidad de avanzar teorías arriesgadas para explicar la desaparición temporal de la civilización hitita, por la sencilla razón de que tal desaparición nunca existió.

De los doscientos años, que en realidad solamente existían sobre el papel, ya no quedan ni las huellas.

Entre el imperio del rey legislador Telebino y el de Tudhalia II (1460-1440 antes de J. C.), no hubo interrupción alguna, y entre uno y otro reinado desfilaron algunos monarcas cuyos nombres por ahora apenas conocemos.

Y, sin embargo, es precisamente durante este período que tuvo lugar uno de los sucesos más significativos de la historia del Asia Anterior. Mejor dicho: se produjeron ciertos cambios —que es difícil situar en el tiempo y en el espacio— poco perceptibles en un principio, pero que gradualmente, hacia mediados del segundo milenio antes de J, C., llegaron a alterar el modo de vivir de los pueblos.

Uno de los factores políticos dominantes de la época es la consolidación y la expansión de los hurritas, que hacía tiempo habían aparecido en tribus aisladas al este del país de los hititas, hasta Siria, y dirigidos por reyes de origen indopersa (algunos de los cuales llevaban nombres hindúes) habían llegado a formar el poderoso Imperio de Mitanni, que alcanzó un alto grado de civilización, y aprovechándose de la debilidad temporal de los reyes hititas después de la muerte de Mursil I, llegaron a constituir una seria amenaza para el país de Hatti.

Es muy posible que existiera una relación entre este poderoso crecimiento de Mitanni y la repentina e irresistible invasión de Egipto emprendida por los hicsos.

En el estado actual de las investigaciones, y habida cuenta de la exigüidad de los documentos que los historiadores tienen a su disposición, esta invasión hicsa tiene el aspecto de un fenómeno mítico. Bruscamente, de la oscuridad de los tiempos surge un pueblo nómada y salvaje (conocido indistintamente por el de «los reyes pastores» o de los «caudillos extranjeros»), el cual, avanzando por el lado norte, penetra en el delta del Nilo, de donde expulsa a los faraones, se apodera del gobierno y lo conserva durante un siglo, hasta que, derrotados a su vez por el faraón Amosis, los invasores se retiran para entrar de nuevo en las tinieblas de la Historia, tan misteriosamente como de ella salieron cien años antes.

La expansión de los hurritas, la grandiosa migración de los hicsos (en la que probablemente participaron los hurritas), luego la invasión de los kasitas, los cuales, procedentes de Persia, se apoderan de la ciudad de Babilonia destruida por los hititas y subyugan todo el país… Tales son los acontecimientos dramáticos de este período turbulento de la historia del Próximo Oriente. Pero el panorama resultaría incompleto si se pasara por alto lo esencial de esta evolución política, o sea que la súbita invasión hicsa no fue única, sino que debe considerarse como una de las muchas olas migratorias que repentinamente se habían abatido sobre el Asia Anterior. En realidad, en el transcurso de aquella efervescencia de los pueblos antiguos, se produjo un hecho enteramente nuevo, algo que por sí solo basta a explicar el empuje irresistible del pueblo hicso, verdadero alud humano, que prácticamente no encontró resistencia a su paso; un descubrimiento que estaba destinado a revolucionar de un modo decisivo el curso de las civilizaciones del Próximo Oriente y, por ende, la misma historia del mundo.

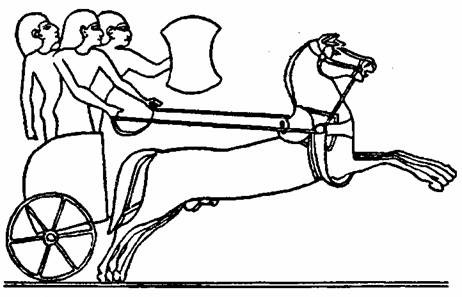

En efecto, en algún lugar y en algún momento de la historia, empezó a desarrollarse entre los hititas, los hurritas, los kasitas y los hicsos bárbaros la cría del caballo y la equitación, habiéndose incluso inventado un tipo de carrode dos ruedas, el cual, perfeccionado, se convirtió en un carro ligero de combate, cuya influencia en la historia de los pueblos fue capital.

Durante las excavaciones que se realizaron en el emplazamiento de la antigua Hattusas, cerca de Bogazköy, siempre a la búsqueda de tablillas de arcilla, apareció un buen día un texto de unas mil líneas que trataba de la cría caballar.

Este documento hitita es tanto más interesante cuanto que, sobre constituir el más antiguo Manual de hipología que poseemos, data por lo menos de 3.400 años…

Como queda dicho, el texto está redactado en lengua hitita y fue hallado en el lugar de Hattusas, antigua capital del reino de Hatti.

Pero el hombre a quien debemos considerar como su autor es un tal «Kikkuli, del país de Mitanni», o sea un hurrita, que emplea repetidamente en el texto palabras técnicas sin duda alguna derivadas del sánscrito, lo cual no puede sorprendernos si recordamos que algunos reyes hurritas llevaban nombres hindúes.

Esto nos hace suponer que algún rey hitita había tomado a su servicio a un ganadero entrenador de caballos del país de Mitanni, de donde procedían a la sazón los mejores especialistas hípicos del país, seguramente para mejorar la raza caballar autóctona «de acuerdo con los adelantos más modernos de la ciencia», como se dice actualmente.

Las reglas de Kikkuli para el adiestramiento de los caballos —adiestramiento que tenía siete meses de duración— se distinguen por su extrema pedantería, lo cual por sí solo denota ya la existencia de una antigua tradición. Los procedimientos empleados son descritos en el tratado con todo detalle.

De todo ello se desprende que los «inventores» de la cría caballar no fueron ni los hititas ni los hurritas. Con toda seguridad no salieron de dichos pueblos los primitivos jinetes, antes bien todo hace suponer que debemos buscar el origen de la equitación más al este, Asia adentro. Y como, por otra parte, el efecto devastador de la nueva arma, el carro de combate, estaba supeditado a la utilización de los caballos bien adiestrados, es obvio que tampoco lo inventaron los hititas.

Pero una cosa es cierta. En medio de la confusión reinante en aquella parte del mundo, cuando a mediados del II milenio antes de J. C., iniciaron sus correrías los hurritas, los kasitas y los hicsos salvajes —sin que tengamos indicio alguno que nos permita sospechar que el núcleo principal hitita, o sea el asentado en el recodo del Halys, llegara a verse seriamente amenazado—, los hititas asimilaron todos cuantos conocimientos pudieron adquirir en materia de caballos y carros durante sus numerosos contactos con sus turbulentos vecinos.

No sólo mejorarían los métodos de adiestramiento de los caballos, sino que, fruto de la confrontación de sus propias experiencias con las de los demás pueblos, fue el nuevo artefacto guerrero, gracias al cual iban a poder librar, y ganar, la batalla más trascendental de los tiempos antiguos; el arma cuyo solo ruido, según leemos en la Biblia, hacía templar a los sirios: el carro ligero de combate, precursor del tanque moderno autónomo.

Es curioso que la primera consecuencia del amansamiento del caballo no fuera la creación de la caballería propiamente dicha, sino que le precediera la formación de un cuerpo de carros de combate tirados, eso sí, por caballos.

Sorprende asimismo que después de haber empezado por desempeñar un papel tan importante en la estrategia de los pueblos del Asia Anterior, la desaparición de los hititas acarreara la de la equitación como arte y como arma de combate, pues es sabido que ni los griegos ni los romanos conocieron la «caballería» como fuerza montada, sino que tuvieron solamente jinetes.

El carro ligero de combate, tal como lo perfeccionaron los hititas, debió de constituir una novedad tal, que bien podemos echar mano de la palabra «invento» para designarlo. Es absurdo que los asiriólogos pretendan que los súmeros ya poseían un tipo de carro de combate. Los carros de los «cabezas negras», o sea los súmeros, claramente descritos en el Estandarte de mosaico exhumado por Woolley en Ur, eran unos vehículos pesados, de cuatro ruedas macizas, arrastrados por bueyes. Suponiendo que estos carros hubieran sido utilizados alguna vez en la guerra, su utilidad debía de ser más que problemática, y hacen pensar en los pesados armatostes de nuestra Edad Media que avanzaban lentamente por el campo de batalla siguiendo los pasos de los lansquenetes, a los que únicamente podían prestar un apoyo «moral». Lo más probable, sin embargo, es que estos vehículos sirvieran exclusivamente para el abastecimiento de los beligerantes.

La gran superioridad de los hititas en la guerra radicaba en la velocidad de sus carros ligeros de combate, que no iban provistos de discos macizos, sino de dos ruedas de seis rayos cada una, y cuya elegante apariencia recuerda la de un dogcart inglés del siglo pasado.

La creación de formaciones de carros de combate de estas características revolucionó la estrategia militar de la época.

Cada carro de combate hitita transportaba a tres hombres, o sea al conductor con un guerrero a cada lado. Y con este fantástico armatoste enfrente, cuyos caballos lanzaban relinchos salvajes y alzaban nubes de polvo amarillo, y los soldados vociferando y blandiendo armas resplandecientes. Los mejores infantes retrocedían. Si aguantaban el primer ataque, pronto advertían con terror que se encontraban prisioneros en medio de la ronda infernal de los carros de combate. Una lluvia de flechas les alcanzaba desde todas direcciones, y los cascos negros de los caballos desgarraban las filas de sus aguerridas huestes, convirtiendo el campo de batalla en un caos fantástico.

Cierto que algunos carros se estrellaban y saltaban en pedazos, pero aun así sembraban la muerte a su alrededor, y los caballos que las picas contrarias despanzurraban, arrastraban y aplastaban a los enemigos en su lucha con la muerte.

El sudor, el olor de sangre de los caballos y el polvo apestaban el aire; los buitres oteando la carroña, tal era el panorama de un campo de batalla de la antigüedad. A quien haya estudiado un poco la historia no se le oculta que, todas las esperanzas aparte, estas escenas se repetirán mientras existan los hombres sobre la tierra.

No es que perdamos de vista el objeto de este libro, que es el de informar sobre el descubrimiento de la civilización hitita, pero antes de ocuparnos nuevamente de la gran batalla que acabamos de mencionar, que fue la más importante de la Antigüedad, y en la cual por primera vez ambos adversarios alinearon carros de combate, es indispensable exponer ciertos hechos para dar al que leyere una idea cabal del origen del conflicto.

Según las investigaciones más recientes han demostrado, a la muerte de Telebino, el reino de Mitanni era la principal potencia del Oriente Medio. No obstante, parece ser que tres soberanos hititas, Tudhalia II, Hattusil II y Tudhalia III, y finalmente también Arnuanda II, lograron preservar el Imperio de todo cambio fundamental, por más que su gobierno pasara por varias crisis serias durante el reinado del tercero de ellos, que es cuando la presión exterior se hizo sentir con mayor intensidad.

Esto sucedía alrededor de los años 1500 al 1375 antes de J. C. Es poco lo que de aquella época conocemos, pero esto no es óbice para que se le atribuya una importancia secundaria, pues ciento veinticinco años son muchos años en la historia de un pueblo.

Al tratar de la historia antigua —en la que se cuenta por milenios— hay que saber sustraerse a la borrachera de los números y no olvidar que cada siglo está formado por más de tres generaciones de seres humanos.

Al rey Arnuanda le sucedió el más grande de los soberanos hititas, el «rey de reyes», el nuevo fundador de un verdadero Imperio, el Carlomagno del Oriente Medio: Shubiluliuma I (1375-1335 antes de J. C.).

Debe de haber sido un monarca magnífico desde todos los puntos de vista, valiente hasta la exageración, audaz en las grandes ocasiones y sin escrúpulos cuando se trataba de hacer frente a situaciones difíciles.

Pero por extraño que parezca, sobre todo en un personaje de la época, demostró un gran sentido político al tratar con gran moderación a sus enemigos vencidos. Por una parte era tolerante en materia religiosa, mientras que por la otra se preocupaba por hacer respetar estrictamente la moral y la justicia, según se desprende de los innumerables tratados concluidos durante los cuarenta años de su reinado.

He aquí un ejemplo: Casó a una hermana suya con el rey de Hayasa, y la hizo acompañar de sus hermanastras y de varias damas de honor. En Hayasa prevalecían todavía —por lo menos esta era la opinión de los hititas— costumbres bárbaras, tales como los casamientos consanguíneos y las relaciones incestuosas, de todo lo cual abomina Shubiluliuma, quien escribe así a su cuñado: «Esto no está permitido en Hattusas… y si aquí alguien lo hace le matamos», y luego cita como ejemplo el caso de un tal Marija, a quien, según parece, su padre cogió in fraganti y lo hizo ejecutar. Y termina diciendo: «Guárdate, pues, mucho de realizar este acto por el cual un hombre ha perdido la vida».

La plurivalente personalidad de Shubiluliuma se nos impone porque podemos comprobar que todo lo emprende a gran escala.

Su acción es eficacísima. Convirtió a Hattusas en plaza fuerte y durante su reinado se erigió la gran muralla para proteger el flanco sur de la ciudad. Declaró la guerra al poderoso Mitanni, cruzó el Eufrates y conquistó y saqueó la capital de los hurritas, pero entonces, en lugar de esclavizar a los vencidos, los convirtió en aliados suyos al casar a su propia hija con el príncipe Mattiwaza, heredero de Mitanni.

Luego se apoderó de Siria y después de someter a Carquemis y Alepo, eternas manzanas de discordia en aquella región fronteriza, les dio a sus dos hijos por reyes.

Contribuyó al éxito de sus campañas guerreras la precaria situación egipcia. El adversario egipcio, el único que hubiera podido desbaratar sus planes de conquista en Siria, no opuso sino una resistencia mínima a su política de expansión, pues por aquel entonces el faraón Amenofis IV, «el rey hereje», se encontraba bastante atareado combatiendo el politeísmo e intentando persuadir a sus súbditos a que adoraran al dios Sol. Su sucesor Tutankhamen murió a los dieciocho años.

Gracias a estas circunstancias favorables, Shubiluliuma no solamente llevó a cabo sus numerosas conquistas, sino que aún pudo consolidarlas, practicando una política verdaderamente imperial, en la que sólo entraba en cuenta el futuro de su pueblo.

Después de una cadena de triunfos, adoptó Shubiluliuma las formas de ostentación propias de los orientales para hacer realzar su grandeza a los ojos de todos. Así, mientras sus predecesores se habían contentando con el título de rey, él se hizo llamar «Labarna, el gran rey del país de Hatti, el héroe, el favorito del dios de la tormentas», y cuando se nombraba en los tratados, se daba a sí mismo el epíteto de «Yo, el Sol».

La prueba de que su inmenso poderío era reconocido más allá de las fronteras de su país la encontramos en unas cartas, las cuales, además de su valor documental y político, atribuyen a Shubiluliuma unos rasgos tan humanos, que vale la pena transcribir algunos fragmentos, para así mejor dar a conocer a nuestro hombre.

Si tenemos conocimiento de estas cartas es gracias a su hijo Mursíl II, quien relató con todo detalle los hechos más importantes acaecidos durante su vida y la de su padre.

Se trata nada menos que de cartas que la reina egipcia Anches-en-Amen, la viuda sin hijos de Tutankhamen, fallecido prematuramente, escribió al rey hitita Shubiluliuma para rogarle que le concediera a un hijo suyo por esposo, para sentarle en el trono de los faraones.

Esta súplica, formulada por la corte más poderosa de la Antigüedad, era tan extraordinaria, que incluso el gran Shubiluliuma titubeó en tomar la decisión que esta sensacional situación requería. A la sazón se encontraba Shubiluliuma dirigiendo una expedición contra Carquemis y avanzaba victorioso hacia Amka, entre el Líbano y el Anti-Líbano. He aquí el texto de Mursil:

«Cuando llegó a oídos de los egipcios la toma de Amka, se asustaron. Y como su rey acababa de morir, la reina viuda de Egipto envió a mi padre un mensajero con una carta que decía así: “Mi marido ha muerto y no tengo hijos. Pero dicen que tú tienes muchos; si quisieras darme a uno de los tuyos, sería mi marido. O ¿es que debo casarme con uno de mis esclavos y honrarlo como mi marido?”».

Shubiluliuma estaba literalmente consternado, y su hijo Mursil añade: «Cuando mi padre tomó conocimiento del mensaje, consultó a los notables de Hatti». Era evidente que el rey desconfiaba de propuesta tan insólita, y que, como su padre, vacilaba en hacer correr tamaña aventura a un hijo suyo. Lo mejor —creía él— era informarse previamente, y a tal efecto envió a un plenipotenciario para enterarse de cuál era exactamente la situación en Egipto.

«Ponte en camino y tráeme nuevas fidedignas. Tal vez quieran burlarse de mí. ¿Quién sabe si han escogido ya a un heredero? Tráeme nuevas verídicas en las que yo pueda confiar».

No por eso había permanecido inactivo mientras tanto. Puso sitio a Carquemis, que fue tomada por asalto al sexto día en un golpe de mano desesperado, apoderándose de un botín enorme, según rezan los anales, compuesto de grandes cantidades de oro, de innumerables objetos de bronce y de 3.300 prisioneros.

Entonces llegó un propio de la reina de Egipto. Shubiluliuma expresó sus dudas en los mismos términos que la otra vez. La reina, a quien las dilaciones del hitita contrariaban, mantenía no obstante su oferta en estos términos:

«¿Por qué has dicho: “Se quieren burlar de mí”?… No he escrito a ningún otro país. Solamente te he escrito a ti. Se dice que tienes muchos hijos. Dame uno, será mi marido y ocupará el trono de Egipto…». Y Mursil continúa informando fielmente: «Como mi padre era complaciente, condescendió a los ruegos de la reina y se ocupó de la cuestión del hijo».

Desgraciadamente, los presentimientos de Shubiluliuma no eran infundados, y la prueba esta que aquí termina prácticamente la historia. Shubiluliuma envió a un hijo suyo a desposarse con la reina de Egipto, pero durante el trayecto el príncipe hitita fue asesinado, seguramente a instigación de algún poderoso cortesano que tenía sus propias miras sobre el trono de Egipto.

En esta correspondencia, escrita hace 3.300 años, sentimos latir hoy todavía el pulso de la Historia. ¿Quién es capaz de imaginar lo que habría sucedido si un hijo de Hatti hubiera reinado sobre Egipto?

A la muerte del fundador, un Imperio tan vasto como el que Shubiluliuma había creado estaba expuesto a grandes peligros y vicisitudes. La sucesión hereditaria no implica que a un gran rey le suceda otro que sea digno de él. Pero en el caso que nos ocupa, un extraordinario concurso de circunstancias, como raramente se dan en la historia de las naciones, permitió que el complicado sistema federal que el gran rey había fundado le sobreviviera. Arnuanda III (1335-1334), de salud delicada, que le sucediera en el trono, falleció de la peste al cabo de un año, pasando a ocupar el trono su hermano, el segundo hijo de Shubiluliuma, Mursil II (1334-1306), quien en todo momento estuvo a la altura de la situación.

A juzgar por la imagen que de él hemos podido forjarnos a través de la lectura de sus Anales (una sucesión bien ordenada de crónicas, escritas en lenguaje claro y objetivo, sin exageraciones), de sus tratados y demás documentos, pero sobre todo por sus impresionantes Oraciones en tiempo de la peste, Mursil era, en varios aspectos, muy diferente de su padre.

La grandeza de Shubiluliuma iba siempre unida a una gran amplitud de miras, mientras que en la de Mursil un sentimiento de austeridad fue inseparable de una cierta ansiedad de temperamento.

Tan pronto tomó Mursil las riendas del gobierno, se vio obligado a mantener por las armas el legado de su padre. En una campaña de dos años, destruyó el poderío de Arzawa, pueblo situado al oeste del Asia Menor, y del que bien poco sabemos; luchó también en las fronteras orientales; en el norte tuvo en jaque al enemigo hereditario de los hititas: la tribu salvaje y bárbara de Gasgas, y contuvo a los Ahhiyawas, que algunos arqueólogos han creído poder identificar con los Aqueos de Micenas.

Eso no fue todo. Se vio obligado además a luchar contra sí mismo. Según parece, era de naturaleza endeble, y todo nos hace creer que era algo tartamudo. Por si esto fuera poco, la religión era una de sus obsesiones. Este aspecto de su personalidad lo revelan precisamente sus Oraciones en tiempo de la peste, que debemos considerar como la obra más antigua de la literatura universal. Se han querido equiparar estas oraciones al Libro de Job, y si bien es cierto que en ambos casos nos encontramos ante un hombre que se postra ante la divinidad, en el fondo la comparación no es enteramente acertada. Lo que no se puede negar es que estas Oraciones de Mursil constituyen una conmovedora confesión. He aquí algunos extractos de ellas:

¡Oh tú, señor mío, dios hitita de las tormentas,

y vosotros dioses que estáis por encima de mí!

Así es: todos pecamos.

Y también pecó mi padre, que infringió las órdenes

de mi señor, del dios hitita de las tempestades.

Yo no he cometido pecado alguno,

pero los pecados del padre

caen sobre la cabeza del hijo,

de modo que sobre mí ha caído el pecado de mi padre.

Yo lo he confesado ahora al dios hitita de las tormentas,

mi señor, y a los dioses mis señores.

Así es: nosotros lo hemos hecho.

Y como he confesado la culpa de mi padre,

que se aplaque la ira del dios de las tormentas

y la de los dioses que están encima de mí.

¡Sed benévolos para con vuestro humilde servidor

y ahuyentad la peste del país de Haití!

¡Oh, dioses, dueños míos,

que queréis vengar la muerte de Tudhalia!

A los que asesinaron a Tudhalia

su fechoría les costó la vida.

Este crimen ha provocado también la ruina de Haití;

Hatti ha expiado su culpa.

Y ahora, como la culpa ha caído sobre mí,

mi familia y yo hacemos penitencia a nuestra vez

para aplacar la cólera de los dioses.

Me presentaré ante vosotros, ¡oh dioses!,

y como os elevo mis humildes preces,

atended mi ruego,

puesto que no he cometido delito alguno.

En cuanto a los que pecaron y faltaron,

ya no queda ninguno; hace tiempo que murieron;

y porque debo soportar las consecuencias

de lo que mi padre hizo,

quiero ofreceros sacrificios,

¡oh dioses, señores míos!,

a causa de la peste que asola el país de Hatti,

¡Quitadme este dolor que mi corazón siente!

¡Libradme del miedo que embarga mi alma!

A su muerte, Mursil II dejó a su hijo Muwatallis (1306-1228) un Imperio que probablemente éste se limitó a conservar. Pero en este caso, «conservar» tiene un sentido especial, pues es sinónimo de «luchar». En efecto, en Egipto se habían producido mientras tanto cambios fundamentales que habían afectado profundamente la vida y la estructura misma del país.

Después de muchas décadas de discusiones internas, y de la consiguiente debilidad política, debido todo ello sobre todo a las iniciativas religiosas y reformadoras de Amenofis IV Ecnaton, «el rey hereje», subió al trono de Egipto un personaje enérgico, de un ímpetu extraordinario; nos referimos a Ramsés II, que deseaba devolver a su país la preponderancia que anteriormente conociera en el Próximo Oriente.

Tan pronto empezó el nuevo reinado ya se hizo evidente que iba a ponerse nuevamente sobre el tapete la revisión del trazado de la frontera siria, que constituía la separación entre el Egipto y el país de Hatti. A Muwatallis le cupo en suerte el tener que hacer frente a Ramsés II, el monarca más poderoso de la Antigüedad, y el honor de vencerle en la batalla de Kades.

Hay varias calles de batallas «célebres». En primer lugar las «nacionales», cuyos nombres aprendemos ya de pequeños en la escuela con las primeras letras. Luego las «clásicas», que los estrategas reconstituyen en las academias militares para ilustración de los tácticos futuros. Las «decisivas», que los historiadores utilizan para terminar los capítulos consagrados a largos períodos bélicos, y, por fin, las batallas de «verdadera importancia mundial», o sea las que no solamente tuvieron lugar, sino que influyeron de un modo extraordinario en el curso de los acontecimientos del mundo, o sea que en ellas culminó la historia.

El concepto «mundial» es, naturalmente, muy relativo. Siempre que se ha hablado del «mundo», esta palabra ha sido sinónima del mundo conocido. Para Hecateo de Mileto (que dibujó el primer mapa de la tierra hacia el año 500 antes de J. C.) el mundo era tan sólo la parte de la que sus contemporáneos tenían más o menos noticia. Como se ve, esta concepción del mundo es forzosamente limitada y, por ende, subjetiva. Para los súbditos de Trajano (98-117 después de J. C.), durante el gran período de expansión del Imperio romano, el mundo abarcaba ya un ámbito muchísimo mayor, y por sus dimensiones se parecía ya más a la idea que de él nos hacemos nosotros ahora.

Los que vivimos en una época en que todo el mundo —ya se llame Smith, Schmidt, Dupont o González— sabe que la tierra es redonda, porque en doscientas horas de vuelo se puede dar la vuelta al Ecuador, no debemos olvidar, en ningún momento, que la imagen que nos hacemos de nuestro mundo es tan relativa como la que de él se hacían los antiguos.

Es muy probable que dentro de poco se amplíe de tal modo la noción del «mundo» —al poder alcanzarse algún planeta habitado— que la geografía pase a convertirse en una simple rama de la cosmografía.

Debemos, pues, tener bien presente este concepto de la relatividad al juzgar la importancia de los acontecimientos históricos de los tiempos pretéritos. En una batalla «de importancia mundial» —que son las menos— puede que hayan contendido no más de mil hombres armados de arcos y flechas.

La famosísima batalla de Troya no afectó de un modo esencial el curso de la historia griegoasiática. Tampoco tuvo este carácter la batalla de Cannas, ejemplo clásico de los teóricos de la polemología, puesto que en nada modificó la historia contemporánea. Lo mismo podemos decir de la batalla de la selva de Teutoburgo, pues incluso si Varus, en lugar de sucumbir a la celada del germánico Arminio, caudillo de los queruscos, hubiera vencido a éste, nada hubiera variado en la historia de Roma bajo César Augusto o en el mundo de entonces.

En cambio, la batalla de los Campos Cataláunicos, librada el año 451 de nuestra era, sí tuvo una resonancia mundial, por cuanto probablemente decidió la suerte del mundo cristiano por mucho tiempo.

En tiempos más cercanos a nosotros, Waterloo no merece el epíteto de «mundial», puesto que en aquel campo de batalla no hizo sino sellarse en el plan estratégico la decadencia de un sistema politicomilitar ya condenado por la historia. En cambio, lo merece la batalla perdida por el mismo Napoleón a las puertas de Moscú, pues tuvo una influencia capital en la historia de la Europa contemporánea. En tiempos más recientes todavía, no es la batalla de Verdún, sino la del Marne la que tuvo una resonancia verdaderamente «mundial»; y lo mismo podemos decir de la de Stalingrado, donde, una vez más, estuvo en juego el destino de Europa. ¿Y quién sabe sí algún día resultará que debemos incluir también en esta categoría a la batalla de Dien Bien Fu, que ha marcado prácticamente el fin de la breve dominación europea en Asia?

Volviendo a nuestro relato, no cabe la menor duda de que podemos calificar de «batalla de importancia mundial» la que opuso el año 1296 antes de J. C. en Kades al faraón Ramsés II al rey hitita Muwatallis y el séquito de sus aliados asiáticos.

Tanto si de ella hubiera salido vencido Ramsés como Muwatallis, incluso de haber quedado indeciso el resultado, en todos los casos en ella se hubiera decidido el futuro de Siria y de Palestina, y por ende hubiera quedado muy afectado el equilibrio de fuerzas entre Hatti y Egipto, pues no hay que olvidar que en aquel entonces la historia del mundo se escribía en el espacio comprendido entre el Tigris y el Nilo.

Sobre su importancia histórica, la batalla librada a orillas del río Orontes tiene para el investigador un interés especial, por cuanto es la primera batalla de la historia que se ha podido reconstruir en todos sus detalles, y cuyo corolario fue la conclusión del primer tratado de paz que nos ha legado la Antigüedad; un pacto que en materia de clarividencia y de sabiduría política está muy por encima de muchos de los que han sido concertados entre naciones del siglo XX después de J. C.

Según hemos visto, la batalla de Kades había tenido un preámbulo y fue el resultado necesario, natural y lógico de varios años de política de agresión, cuyos promotores eran, ora los faraones, ora los hititas o sus aliados.

Estos prolongados conflictos, siempre sangrientos y atroces, tuvieron mucha más importancia de la que se han dignado atribuirles los egiptólogos, los cuales, deslumbrados por el inmenso poderío del Imperio faraónico, los designan despectivamente con el nombre de escaramuzas fronterizas, cuando en realidad tuvieron más trascendencia que «una guerra de Treinta años».

Una y otra vez fueron Siria y Palestina devastadas, las ciudades fronterizas arrasadas, los habitantes pasados a cuchillo o expulsados. No se trataba únicamente de una mera cuestión de fronteras, sino, por encima de todo, de la dominación del litoral del Mediterráneo oriental.

En las cartas encontradas en Tell-el-Amarna pueden leerse las lamentaciones y las reiteradas recriminaciones de los reyezuelos de Siria y Palestina, quejándose desesperadamente de que las ciudades avanzadas ya no estaban en condiciones de resistir a los ataques procedentes del Norte, y suplicando al faraón que se dignase enviarles sin demora ayuda eficaz.

Pero Ecnaton se hacía el sordo y continuaba soñando en su palacio de leyenda de Amarna, mientras se perdían sucesivamente una a una las posiciones conquistadas por sus predecesores.

El general Haremheb (1345-1318 antes de J. C.), que le sucedió en el trono, intentó salvar lo que todavía podía salvarse, que era bien poco. Luego, Seti I (1317-1301) emprendió varias ofensivas, penetró profundamente en Palestina, arrojó a las tribus del desierto y ocupo el territorio hasta la altura de Tiro-Damasco, donde se encontró ante un adversario —el rey hitita Muwatallis— que era demasiado para él.

De modo que Ramsés II (1301-1234) halló una herencia bastante difícil. Tan pronto ciñó la corona, ardieron de nuevo las fronteras al entrar en campaña para defender y conservar lo que su padre, Seti, había recuperado a costa de grandes esfuerzos. En el quinto año de su reinado, Palestina fue invadida por los hititas, en vista de lo cual reunió Ramsés II un poderoso ejército y avanzó por el mismo camino que antaño siguiera su antecesor Haremheb, hacia el Norte, a lo largo del litoral de Fenicia, pues la posesión de los puertos fenicios era esencial para asegurar el aprovisionamiento del cuerpo expedicionario y para la llegada de reservas.

Cuando se hallaba a proximidad del río Orontes, los vigías advirtieron a Ramsés que el grueso de las fuerzas hititas, bajo el mando de Muwatallis en persona, estaba acampado no lejos de allí, frente a la fortaleza de Kades. Ramsés se sentía bastante fuerte y decidió atacar.

Infantería de Ramsés, según un bajorrelieve egipcio.

«Historias alrededor de una historia», tal es la definición de la relación egipcia sobre la batalla de Kades. En Karnak y en Luxor, en las paredes del Rameseum (su templo funerario), en Abidos y en Abu Simbel, rivalizaron los artistas en sus alabanzas al soberano que regresaba «victorioso» de la guerra.

Los Estados autoritarios ignoran la libertad de expresión. Hace tres mil años, igual que ahora, quien pretendiera llamar las cosas por su verdadero nombre se exponía a que le tildasen de que carecía de «objetividad». Así se comprende que se ensalzara al «Setepenra», el favorito de Ra, con una exageración hasta entonces desconocida incluso en Egipto: una adulación rastrera que recuerda la de los turiferarios de Bizancio.

El mismo Ramsés, según colegimos de los textos que se conocen de los últimos años de su vida, fomentaba el culto a su persona. Ningún epíteto era demasiado extravagante para él, ni el más hiperbólico le bastaba. Es «Horus, el toro impetuoso y valiente hasta la temeridad, el amado de la verdad…, el toro entre los soberanos del mundo…, el impávido cuya fama es grande en todos los países, y por cuya voluntad Etiopía ha dejado de existir y ha hecho cesar la bravuconería del país de Hatti». «Él alcanza el fin del mundo y hace encoger las anchas bocas de los príncipes extranjeros». «Es el hijo de Ra, que pisotea el país de Hatti». «Semeja un toro astifino». «Es como el león valiente, como el chacal que de un vistazo abarca toda la tierra…», «el halcón magnífico y divino».

Estos ejemplos retratan tanto al faraón como a sus sicofantes. La relación de la batalla de Kades abunda en términos por el estilo. Los epítetos citados provienen de estelas del templo rupestre de Abu Simbel, y también ensalza la «formidable» victoria de Ramsés un largo poema que no sólo ha sido conservado en las inscripciones jeroglíficas de tres templos, sino también consignado en caracteres hieráticos en un papiro.

El autor del poema es desconocido. Durante mucho tiempo se tuvo por tal a un llamado Pentur, hasta que se cayó en la cuenta de que éste no era sino un mero copista, bastante malo por cierto, al que deben achacarse las numerosas incorrecciones ortográficas de que adolece el texto que ha llegado hasta nosotros.

Cuando este poema fue descubierto, algunos egiptólogos entusiasmados celebraron a su presunto autor como al Homero de Egipto, comparando su obra a la litada, sin que a ninguno de ellos, ante las incensadas desmedidas contenidas en el texto se le ocurriera someterlo a una crítica severa, lo que les hubiera permitido reparar no solamente en las exageraciones, sino, sobre todo, en las contradicciones y los errores, harto ostensibles, por cierto.

Hoy podemos afirmar, con conocimiento de causa, que las crónicas inspiradas por Ramsés no son más que unas escandalosas falsificaciones de la historia y constituyen el primer ejemplo del género que haya llegado hasta nosotros.

Sin necesidad de haber seguido las huellas ni sufrido la influencia de ningún «ministro de propaganda», Ramsés pasó de golpe a maestro en el arte de la superchería, con el éxito que todos sabemos, puesto que su versión de la batalla de Kades ha sido considerada como auténtica durante más de tres mil años.

Los arqueólogos modernos creyeron tanto más fácilmente tamaña fábula cuanto que hace todavía setenta años estaban convencidos de que los adversarios del faraón no eran sino unas bandas fronterizas levantiscas, reacias a toda autoridad lejana. Nadie barruntó que, en Kades, Ramsés se había hallado frente a frente con una gran potencia.

Desgraciadamente, todavía hoy, a falta de pruebas concretas y exactas, la crítica histórica ha debido echar mano de multitud de indicios dispersos para reconstituir la batalla de Kades. De todos modos, los indicios que poseemos son tan claros y convincentes, que ya no puede quedar ni la sombra de una duda en lo que al resultado del encuentro se refiere.

En Kades se enfrentaron dos de los ejércitos más numerosos de la Antigüedad. A Ramsés no se le ocultaba que el choque sería decisivo y obró en consecuencia, movilizando a todas sus fuerzas, y a última hora logró incluso persuadir a que abrazara su causa al príncipe Bentesina, de Amurru, hasta entonces aliado de los hititas.

Tampoco Muwatallis había permanecido inactivo, y en torno a sus huestes escogidas reunió a cuantas tropas auxiliares le fue posible reclutar, incluso mercenarios y un contingente de temibles piratas de Licia, hasta hallarse al frente de unos 20.000 hombres.

Jamás faraón alguno tuvo ante sí a un adversario tan numeroso. El autor del poema no intenta disimular la realidad, ni minimizar el peligro; al contrario, el propagandista se complace en exagerar desmesuradamente los efectivos del contrarío para que la victoria egipcia aparezca más brillante.

«¡Cuantos más sean los enemigos, tanto más honor para nuestro caudillo!».

Desde el punto de vista estratégico, el avance de Ramsés parece salido de la mente de un aficionado, puesto que fue realizado sin orden ni concierto.

El ejército egipcio se dividió en cuatro cuerpos que tomaron los nombres de los grandes dioses de la teogonía egipcia: Amón, Ra, Ptah y Suteh.

Hacia finales de mayo llegaron los egipcios cerca de Kades, tomando posiciones en una loma desde donde se distinguía la ciudad a través de la bruma, pero sin que se notara la menor traza del enemigo, que se suponía debía de hallarse en algún lugar no muy lejos de allí.

Mientras Ramsés, desconcertado, estudiaba la situación con sus oficiales, los hititas habían entrado ya en acción. Los soldados de Muwatallis acampaban invisibles al norte de la fortaleza de Kades, a orillas del Orontes y, contrariamente a los de Ramsés, habían recibido consignas concretas.

A guisa de preámbulo, los hititas despacharon al campamento del faraón a dos beduinos, los cuales, haciéndose pasar por tránsfugas, denigraron al ejército hitita y a sus generales, pretendiendo incluso que, deslumbrado el soberano por el poderío y la gloria del gran Ramsés, hijo de dios, de puro miedo había puesto tierra por medio replegándose hasta el Norte, en la región de Alepo.

Mal informado por sus propios espías y demasiado pagado de su persona para admitir que podía equivocarse, Ramsés creyó de ligero a los «desertores», cayendo así en la celada que le tendiera el hitita.

«Su Majestad inició la marcha como su padre Mentu, señor de Tebas, y vadeó el Orontes al frente del primer cuerpo de ejército de Amón».

En otras palabras, confiando en las declaraciones de los dos traidores, Ramsés dividió a su ejército, a una de cuyas divisiones hizo avanzar en terreno desconocido hasta unos diez kilómetros lejos del grueso de sus fuerzas.

Por si esto fuera poco, en lugar de destacar a una avanzadilla para reconocer la situación, conservando el contacto con la retaguardia, él mismo se puso al frente de la vanguardia acompañado solamente de unos cuantos oficiales. Eso era tanto como hacerle el juego a Muwatallis, quien se hallaba entonces en excelentes condiciones para poder tomar la iniciativa. Muwatallis, con la satisfacción de un cazador ante el espectáculo de una pieza a punto de caer en la trampa, observaba con calma cómo Ramsés se le iba aproximando, y a su vez ordenó a su ejército que se retirara del noroeste de la ciudad y franqueara el Orontes. Mientras Ramsés, en pos del enemigo seguía hacia el Norte, contorneando la ciudad por el lado oeste, siempre a la cabeza de una simple división —Ra seguía lentamente y Ptah y Suteh se encontraban todavía bastante lejos en la orilla meridional del Orontes—, el ejército de Muwatallis avanzó efectuando un movimiento envolvente por el este de la ciudad, dirigiéndose luego al Sur. La colina y las murallas de Kades impedían que los egipcios pudieran darse cuenta de los movimientos del adversario.

La maniobra duró hasta bien entrada la tarde. Llegado al noroeste de la ciudad, precisamente en el lugar que acababan de evacuar los hititas, Ramsés hizo acampar a sus hambrientas y fatigadas tropas.

Mientras tanto la división Ra continuaba acercándose sin prisa y fue entonces cuando el azar vino en ayuda de Ramsés, cuyos soldados capturaron a dos espías hititas, los primeros enemigos que encontraban. Ramsés los hizo azotar hasta que confesaron que no solamente no había huido Muwatallis, sino que con todo su ejército estaba al acecho al otro lado de la ciudad.

Fue entonces cuando Ramsés se dio cuenta del peligro, en que se hallaba.

Insultó a sus oficiales —que habían en vano tratado de disuadirle de su loca aventura—, y despachó inmediatamente un mensajero a la división Ptah para ordenar que se le reuniera a marchas forzadas, y su más ardiente deseo era poder tener a la división Ra al alcance de su voz.

Durante este tiempo, Muwatallis había cruzado nuevamente el Orontes al sur de Kades. Sus unidades de carros rapidísimos —ya hemos dicho que los carros de combate hititas transportaban a dos combatientes, y los egipcios a uno solo, además del auriga— se lanzaron vertiginosamente sobre la división en marcha.

«Atacaron por el centro a la división Ra, mientras seguía su camino completamente ajena al peligro y sin darle tiempo ni para que se apercibiera al combate. Los soldados, los conductores de los carros y Su Majestad quedaron anonadados ante la súbita aparición del enemigo».

Los generales de Muwatallis dislocaron y aniquilaron completamente a la formación egipcia, cuyos restos huyeron a la desbandada, seguidos de cerca por los hititas. Los carros, esta arma novísima, veloz y muy manejable, que no conocían obstáculos, perseguían a los supervivientes. Huyendo de la muerte que sembraban estos carros ante sí, las últimas bandas egipcias irrumpieron en desorden en el campamento de Amón, cuyos efectivos sorprendidos y presa del pánico se unieron a los fugitivos.

Aquí se sitúa el punto culminante de la batalla de Kades. El carro ligero de combate había introducido un factor estratégico decisivo en el arte de la guerra al hacer posible el cerco rápido de las formaciones enemigas.

Después de este descalabro, ya no puede darse el menor crédito a los relatos de victoria de los egipcios.

La potencia numérica de ambos ejércitos era aproximadamente la misma: unos 20.000 hombres en cada bando. Ahora bien, con el aniquilamiento de la división Ra había quedado fuera de combate la cuarta parte de los combatientes egipcios.

Los hititas habían, además, aislado la división Amón, y al faraón con ella, del grueso de las tropas, y todo ello mientras la división Ptah continuaba acercándose desprevenida y la Suteh seguía a la expectativa en la orilla meridional del Orontes. En aquel momento, veloz como el rayo, sacando partido de la desesperada situación del enemigo, Muwatallis lanza a sus carros de combate a través de las hileras de los fugitivos y luego, en un movimiento envolvente, corta la retirada al mismo Ramsés.

No podía ya caber la menor duda de que la mayor batalla de los tiempos antiguos acabaría con la derrota completa del ejército egipcio. Muwatallis, con sus propias fuerzas intactas, podía ahora aniquilar, una después de otra, a las divisiones contrarias. Únicamente un milagro podía impedir que la derrota se convirtiera en desastre, y que por lo menos la persona del faraón y los restos de su otrora potente ejército pudieran escapar a la destrucción. ¡Y el milagro se produjo!

Los cronistas egipcios atribuyeron más tarde el milagro a la valentía del divino Ramsés. Sin querer poner en duda su intrepidez y su heroísmo, lo cierto es que si el faraón no quedó sobre el campo de batalla, como tantos de los suyos, fue debido a dos circunstancias, en cuyo desarrollo ninguna influencia había podido tener.

El ejército hitita, formado por elementos heteróclitos, carecía en el fondo de homogeneidad, y la disciplina dejaba mucho que desear. Ebrias de la lucha, con la victoria al alcance de la mano y ante la perspectiva de un rico botín, las tropas de choque hititas cesaron en su persecución cuando atisbaron el campamento de Ramsés con sus fuegos, las tiendas abandonadas, los carros de la intendencia repletos de alimentos, de herramientas, de armas y demás utensilios que los fugitivos habían dejado tras de sí en su precipitada huida.

Estos mismos hombres, que hasta momentos antes habían constituido la hueste hitita aguerrida y feroz, se convirtieron súbitamente en una horda desenfrenada de saqueadores, sorda a las consignas y a los gritos de sus oficiales. Su misma inconsecuencia las ponía a merced de cualquier adversario bastante enérgico y decidido para sacar partido de la nueva situación.

Este atacante, naturalmente, no podía salir de las tropas asaz desmoralizadas de Ramsés. En esta ocasión el deus ex machina hace su aparición en forma de una pequeña tropa, eficiente y disciplinada, procedente del litoral, la cual, apenas llegada al campo de batalla y haciéndose cargo de la situación, atacó con gran violencia a los hititas, todavía entregados al saqueo, sumiéndoles en la mayor confusión.

No se ha podido averiguar el lugar de origen de estos combatientes de última hora. Se supone que se trataba de un destacamento de cadetes que desembarcaron en algún lugar de la costa con la única misión de sumarse al ejército egipcio en dondequiera que lo encontrasen. Pero su procedencia es lo de menos. Esta pequeña tropa salvó la vida y la libertad al faraón, y a ella le debe Ramsés el haber podido pasar a la Historia con el epíteto de «grande».

Cómo se las compuso el faraón para romper el cerco de hierro de los hititas, lo sabemos por el poeta oficial. Si dejamos a un lado las descomunales exageraciones de lenguaje, la descripción que nos ha dejado de la batalla es a menudo patética, y la relación emocionante.

El autor intercala en la narración largos monólogos y las reflexiones de Ramsés durante la batalla, con invocaciones a sus dioses tutelares, y en ellas el faraón se queja amargamente de sus compañeros desleales que le habían dejado en la estacada en el momento de mayor peligro.

«Su Majestad estaba completamente solo con su escolta»; así empieza el poeta el pasaje en el que da cuenta de la fase decisiva de la batalla. «Pero el miserable príncipe de Hatti —y aquí el prudente Mursil es tildado de cobarde— permanece en medio de sus tropas sin atreverse a atacar».

¡Tal era el miedo que Su Majestad le inspiraba!

Cuando los carros hititas y sus equipajes avanzaron impetuosamente, dislocando y desbaratando a la división Ra, y cuando los fugitivos, entre los que figuraban dos hijos del propio faraón, alcanzaron el campamento real arrastrando en la desbandada a todos los demás combatientes, entonces «Su Majestad avanzó como su padre Mentu, endosado que hubo la coraza y los atavíos guerreros que le daban todo el aspecto de Baal cuando está furioso».

El tronco de caballos que tiraba del carro del faraón procedía de los establos reales y llevaba el nombre de «La Victoria de Tebas». Su Majestad se arrojó con presteza contra el ejército enemigo de Hatti, completamente solo; nadie iba con él.

Todo hace suponer que la famosa carga de Ramsés, que se describe como un dechado de heroísmo, puede muy bien haber sido en realidad un acto de desesperación producido por el terror o simplemente un intento de fuga.

Pero aquí el poeta da rienda suelta a su imaginación y la exageración llega al colmo. Aun cuando quizá la escena se haya producido tal como nos la cuenta, la hipérbole tiene como única finalidad el glorificar la acción de Ramsés convirtiéndola en un atributo de la realeza.

«Cuando el rey miró hacia atrás, vio que estaba rodeado por 2.500 carros, y que le habían cortado la retirada una multitud de guerreros del miserable país de Hatti y de los numerosos países aliados suyos: Arad, Massa, Pedasa, Keshkesh, Iruna, Kissuwatna, Chereb, Ekeret, Kades y Reke. Iban tres en cada carro y todos se habían unido en contra suya».

Guerreros hititas montados (según un relieve egipcio de la época de la XIX dinastía).

Luego empiezan las lamentaciones del faraón y es entonces cuando el poema alcanza una cierta amplitud (a la relación del autor sucede sin transición el monólogo del faraón):

«No tengo a mi lado a ningún príncipe, a ningún auriga, a ningún oficial de infantería ni a ninguno de los combatientes de mis carros. Mis infantes y los combatientes de mis carros, todos me han abandonado».

E implora a su dios:

«Su Majestad dijo: ¿Cómo es eso, Amón, padre mío? ¿Puede un padre olvidar a su hijo? ¿Cuándo intenté hacer algo sin contar antes contigo? Que hiciera o que dejara de hacer, ¿no fue siempre después de aconsejarme contigo? Ya sabes que jamás infringí tus órdenes. ¿Qué pueden significar para ti esos asiáticos, Amón, esos impíos que no conocen a dios? ¿No te he erigido infinidad de monumentos y no he llenado de prisioneros tus templos?… ¡Yo te imploro, Amón, padre mío! Heme aquí rodeado de extranjeros desconocidos. Todos los países se han coligado contra mí y me encuentro completamente solo, sin cortejo alguno. Mis soldados me han abandonado y ninguno de mis automedontes se ha preocupado de su señor… A ti me dirijo porque sé que Amón representa para mí más que un millón de infantes, más que cientos de millares de combatientes de carros y más que diez mil hermanos y niños que se solidaricen con mi causa. Las obras de la multitud no cuentan, Amón está por encima de todos… Amón me escucha y acude a mi llamada… Lanzo gritos de júbilo cuando le veo que me tiende la mano y le oigo gritar detrás de mí: “¡Adelante, adelante, hijo mío! ¡Estoy a tu lado, yo tu padre; mi mano te protege y yo valgo mucho más que cien mil, yo que soy el señor de la victoria y amo la fuerza!…”».

Al implorar el hombre a su dios se eleva hasta él, y la invocación le convierte en su semejante. Ramsés en este pasaje mezcla la leyenda Gilgamesh al mito de Heracles:

«De nuevo encontré mi corazón y mi corazón rebosa de alegría, puesto que se hace lo que yo quiero. Soy como Mentu; mis flechas vuelan hacia la izquierda y lucho a derecha. Ante mis enemigos me yergo como Baal en la hora de la venganza. He aquí que los atelajes que un momento antes me rodeaban yacen deshechos ante mis caballos. Ninguno de mis enemigos ha podido hacer uso de la mano para combatirme, el miedo les paraliza el corazón, y los brazos han perdido el vigor. Ya no pueden disparar sus flechas y les falta fuerza para hacer uso de sus lanzas. Los precipito al agua como si fuesen cocodrilos; caen unos encima de otros y los voy matando como bien me parece».

Si debemos dar crédito al autor del poema, Ramsés había dado por fin con la solución táctica apropiada a su desesperada situación; solución que consistía en atacar el frente hitita por su lado más débil, o sea a lo largo del río, a fin de forzar el cerco.

Las inscripciones tendenciosas con que más tarde se cubrieron las paredes de los templos egipcios, para transmitir a la posteridad la versión oficial de la batalla de Kades, nos muestran cómo los enemigos son empujados al agua, en donde se ahogan.

«Desorientado e indeciso —seguimos leyendo en el texto egipcio— el miserable príncipe de Hatti contempla la suerte reservada a los suyos. Reúne a sus principales oficiales y llama a las tropas. Eran en total un millar de atelajes que se precipitaron hacia el fuego». (Aquí la palabra «fuego» designa al faraón, cuya diadema de serpientes escupía fuego).

«Me arrojé sobre ellos. Yo era como Mentu, y en un santiamén les hice sentir el peso de mi brazo. Pasé a cuchillo y maté a todos los que se me pusieron delante, y mientras tanto oía cómo se gritaban unos a otros: “El que está entre nosotros no es un hombre, sino Suteh, el fuerte; Baal se ha encarnado en él y sus hazañas no son propias de un ser humano. Jamás un solo hombre sin infantes ni carros de combate había logrado vencer a centenares de miles de soldados enemigos. Huyamos, alejémonos rápidamente de su presencia para salvar nuestras vidas, para que podamos seguir respirando. ¡Mira!, a quien osa acercársele se le paraliza la mano, y los miembros no le obedecen; no puede utilizar ni el arco ni la lanza al verle cómo avanza y nos ataca”».

Supongamos por un momento que en su audaz o desesperada acción consiguiera Ramsés, en efecto, romper el cerco. En tal caso nos explicamos fácilmente que viera el cielo abierto y que desee reunir en torno suyo a sus oficiales, a su séquito y a todos sus soldados, a los que se dirige no con imprecaciones inútiles, sino mediante exhortaciones y estímulos morales:

«¡Ánimo! ¡Ánimo, soldados míos! Sois testigos de mi victoria, de la victoria resplandeciente de un solo hombre. Ved cómo Amón me protege y me tiende la mano. Os di carros para combatir y me habéis resultado unos cobardes, en los que no puedo confiar. Y eso que a todos vosotros os he favorecido en mi país. ¿No era yo vuestro dueño y señor, y vosotros poco menos que nada? Yo os hice grandes y de mí recibíais cada día el sustento. Puse a los hijos en posesión de los bienes de los padres y todo lo malo que existía en el país fue abolido. Os he perdonado los impuestos y aun os he devuelto más de lo que se os había quitado… Atendía las súplicas de cuantos a mí se dirigían, y les despedía con estas palabras: “Sí, te lo concedo”. Jamás soberano alguno hizo lo que yo por sus soldados, pues de acuerdo con vuestros deseos os permití vivir en vuestras propias casas y en vuestras ciudades, incluso cuando ya no me servíais como oficiales. Lo mismo digo de los que montan mis carros, pues a ellos también les indiqué el camino de muchas ciudades… Y, ¿qué podía menos que esperar que se me pagara en la misma moneda, ahora que se trata de luchar? En cambio, ¿qué veo? Todos os habéis portado de una manera infame conmigo. Ninguno de vosotros me ha tendido la mano para ayudarme en la batalla. ¡Y por el Ka eterno de mi padre Amón que digo la verdad!… ¡Quién estuviera todavía en Egipto, como mis antepasados, que jamás vieron a los sirios!…».

¿Qué duda cabe de que a pesar de esta exaltación de las hazañas de Ramsés, no podemos considerar el texto como un canto de victoria?

«El crimen que han cometido mis soldados sobrepasa cuanto pueda decirse. Pero he aquí que Amón me ha concedido su victoria, aun cuando yo no tenga a mi lado ni a mis infantes ni a los combatientes de los carros. He hecho ver mi victoria y he hecho sentir mi fuerza a todos los países lejanos, mientras me encontraba solo, sin que me asistiera ninguno de mis nobles ni ninguno de mis carros…».

«… Pero cuando Menna, mi amigo, vio que me rodeaba un gran número de carros enemigos, fue presa de pánico y se puso a temblar y le dijo a Su Majestad: “Mi buen señor: ¡Oh tú, poderoso soberano, gran protector de Egipto en el día de la lucha! Estamos solos en medio de incontables enemigos. Mira: el ejército y las unidades de carros me han abandonado. ¿Por qué quieres mantenerte aquí hasta que te arrebaten la respiración? Conservemos nuestras vidas y pongámonos a salvo antes que sea tarde. ¡Oh, Ramsés!”».

«Su Majestad dijo a su auriga: “Ten valor y verás que me abatiré sobre ellos como el halcón. Los mataré, los sacrificaré y los arrojaré al suelo lejos de mí. ¿Qué son estos miserables para ti? No he palidecido ante un millón de ellos”. Su Majestad avanzó veloz, penetrando seis veces en las densas filas enemigas. “Los persigo como Baal en la hora de la venganza; ¡no me canso de matarlos!”».

«Y entonces, cuando mis infantes y los combatientes de mis carros vieron que en fuerza y en valor yo era el igual de Mentu, fueron apareciendo uno a uno para reintegrarse a hurtadillas al campamento al anochecer; y se encontraron con que toda la gente a la que yo había acometido yacía degollada y bañada en sangre, así como los mejores guerreros de Hatti y los hijos y los hermanos de su príncipe… Convertí el campo de batalla de Kades en una inmensa llanura blanca, pues los cadáveres iban vestidos de blanco, y eran tantos que no quedaba espacio libre para poner el pie en el suelo».

«Cuando mis soldados se dieron cuenta de lo que yo había hecho, acudieron a rendirme homenaje. Mis nobles se me acercaron para glorificar mi fuerza, y lo propio hicieron mis automedontes, que ensalzaban mi nombre: “¡Salve, guerrero insigne, que reanimas nuestros corazones! Has salvado a tus soldados y a los conductores de nuestros carros. ¡Oh tú, hijo de Amón, tu el activo! Con tu brazo poderoso destruyes el país de Hatti. Eres un campeador espléndido y un gran rey que en el día del combate lucha y vela por sus soldados. Posees un corazón de héroe, y eres el primero en el tumulto de la batalla. Ni todos los países del mundo reunidos en un mismo lugar han podido resistirte. Has sido el vencedor. Lo han visto tu ejército y todo el mundo. No es una jactancia ridícula…, has deslomado a Hatti para siempre…”».

«Su Majestad dijo a sus soldados, a sus nobles y a los combatientes montados: “¿Os dais cuenta del crimen que habéis cometido, vosotros nobles, soldados y combatientes de mis carros? ¿Qué nombre tiene eso de abandonarme en las garras del enemigo? Se correrá la voz de que me habéis abandonado… Yo luché contra millones de países y los vencí, ¡yo solo! Solo con mis estupendos corceles ‘Victoria de Tebas’ y ‘Nut la satisfecha’. Sólo ellos me ayudaron cuando me encontraba perdido, completamente solo en medio de mis enemigos. De ahora en adelante, cuando more nuevamente en mi palacio les haré tomar el pienso en mi presencia, pues sólo ellos y mi auriga Menna me secundaron cuando mi vida corrió peligro…”».

De este pasaje se desprende que tal vez Ramsés, verdaderamente gracias a un acto de heroísmo extraordinario y desesperado, lograra reagrupar una parte de su ejército desbandado y atacar al enemigo en dirección sur. El poeta áulico ni tan sólo menciona el destacamento de cadetes procedentes del litoral, cuya llegada hizo variar completamente el curso de la batalla que ya estaba perdida. Dejando incluso aparte el resultado de dicha batalla, son de por sí muy explícitos los documentos que dan fe de la rápida retirada de Ramsés hacia el sur, a la altura de Damasco, con los restos de su ejército. Es obvio que únicamente a costa de grandes pérdidas logró Ramsés escapar con vida. Su ejército, otrora terror y orgullo de Oriente, regresó terriblemente diezmado y sin el menor éxito en su haber.

Lo cual no fue óbice para que el poeta oficial —más tarde veremos hasta qué punto sus alegaciones quedan desmentidas por la evolución de la situación política— se extienda así:

«El miserable y vencido príncipe de Hatti envió a un mensajero para honrar el alto nombre de Su Majestad: “Eres Ra-Harachti, eres Suteh el fuerte, el hijo de Nut; Baal habita tu cuerpo y el miedo se ha apoderado del país de Hatti. Has deslomado a su príncipe para siempre”». El príncipe envió con el mensajero una carta dirigida al gran nombre de Su Majestad…, y le comunicaba en ella lo siguiente:

«… Eres el hijo de Ra, que has salido de sus entrañas, y él es quien te ha dado todos los países de la tierra. El país de Egipto y el país de Hatti son tus servidores y yacen a tus pies. Te los ha ofrecido Ra el magnífico, tu padre». «¡No te dejes llevar de la violencia con nosotros! Tu poder es inmenso y tu fuerza pesa sobre el país de Hatti». «¿Es de algún provecho matar a sus propios servidores? Ayer nos has matado a centenares de miles y ahora nos dejas sin herederos. ¡Modera tus exigencias, oh gran rey! La benignidad es preferible a la violencia. ¡Déjanos respirar!».

Si hemos de dar crédito al poeta, Ramsés recibió esta embajada durante la retirada, la cual, naturalmente, no es llamada por su nombre en el texto.

La frase más absurda de todo este fantástico mensaje es ésta: «El país de Egipto y el de Hatti yacen a tus pies», pues salta a la vista que es imposible imaginar que, como resultado de una sola batalla librada en la frontera de ambos países, después de la cual los egipcios se retiraron inmediatamente más que deprisa, sin haber puesto ni siquiera el pie en territorio del Imperio Hatti propiamente dicho, Muwatallis se considerara obligado a poner su capital (distante unos seiscientos kilómetros) a la disposición del soberano egipcio.

Pero el poeta se contradice con una despreocupación rayana en la insolencia.

El faraón, que hemos visto abalanzarse furioso como el dios de la guerra para acabar con los enemigos, el mismo cuyas virtudes guerreras, nos cansamos de oír alabar, y que en el paroxismo de su real irritación y sin la menor ayuda de nadie había exterminado a infinidad de adversarios, ahora se presenta ante nosotros como la magnanimidad en persona. Lo que hace unos momentos era virtud suprema, deja de repente de serlo. El contenido del mensaje de Muwatallis era a buen seguro bien otro del que, según el poeta, comunicó el faraón a sus generales. Éstos le contestaron así:

«La benignidad es la mayor gloria, ¡oh rey, señor nuestro! Jamás puede censurarse el deseo de paz. ¿Quién te honraría en tus días de ira?».

En vista del parecer de sus generales, Ramsés ordenó «prestar oídos» a las palabras de súplica del soberano hitita, y le tendió la mano en signo de paz durante su marcha (leamos: retirada) hacia el Sur.

¿Qué otra cosa podía hacer el faraón vencido, con el ejército deshecho, sino aceptar la propuesta de paz del hitita…, mientras que, por si acaso, se iba replegando hacia Egipto?

Ramsés el Grande firmó un tratado de paz con el rey hitita Muwatallis.

La victoria de éste es asombrosa, y así debieron ya de considerarla sus contemporáneos, a juzgar por sus repercusiones. Una consecuencia directa del resultado de la batalla de Kades es el sometimiento a Hatti del país de Amurru, cuyo soberano Bentesina había hecho causa común con los egipcios. (Esta es una buena prueba de la victoria de Hatti, pues ¿cuándo se ha visto que un aliado del vencedor se pase al campo del vencido?). Además, Muwatallis mejoró su posición en relación con su hermano Hattusil, personalidad extraordinaria, cuyas victorias sobre los eternos rebeldes de Gasgas le habían valido el nombramiento de virrey. Se dijo que Hattusil había pactado secretamente con Bentesina, pero ahora se mantuvo quieto.

Por contra, las tribus fronterizas de Siria y de Palestina continuaron en su actitud levantisca, pero esta vez en contra de Egipto, y todo hace suponer que sólo el pacto de amistad logró evitar que se rompieran nuevamente las hostilidades degenerando las simples escaramuzas en conflicto abierto egipcio-hitita. En todo caso no se posee ninguna noticia precisa de alguna batalla importante entre Egipto y Hatti; ningún documento señala la presencia de un ejército con mando hitita. Ramsés tuvo, pues, que habérselas con tribus y pueblos más o menos importantes, pero jamás puso el pie en la frontera trazada para señalar las zonas de influencia de los dos grandes países, frontera que seguía el curso del Nahr el Kelb, el «Río del Perro», en Fenicia.

Esta situación de entonces no difiere mucho de la que existe todavía hoy en la misma región, en donde alternan los períodos de guerra fría y de guerra caliente. Como la lucha ocasionaba grandes dispendios a los dos adversarios, era de interés para ambos tomar una decisión definitiva. Si los elementos responsables se inclinaron en favor de la paz, fue gracias a Hattusil III, el más grande de los reyes hititas después de Shubiluliuma.

A la muerte de Muwatallis subió al trono su hijo Urhi-Teshub, monarca débil, pero legítimo según la ley de sucesión promulgada por Telebino, y su fatuidad le llevó a cometer una equivocación que iba a serle fatal al atreverse a negar a su tío Hattusil la posesión del virreinato que éste debía exclusivamente a su propia espada. Hattusil depuso a su sobrino, y a lo que se ve consideraba tan segura su posición, que por esta vez la usurpación no fue acompañada de ningún crimen, sino que el nuevo rey se contentó con desterrar al anterior. Aun cuando Hattusil se hizo con el trono por medio de las armas, una vez instalado en él demostró ser mucho más que un general afortunado. Fue un verdadero hombre de Estado, que ha dejado a la posteridad un documento que es único y el más antiguo que se conoce en su especie.

Resalta especialmente en este documento el carácter indoeuropeo de los hititas.

El arqueólogo alemán Antón Moortgat llama a este documento: «La autobiografía más antigua y al propio tiempo una justificación de la usurpación de un trono. Pertenece a una categoría esencialmente hitita de perpetuadores de la historia por medio de inscripciones literarias en monumentos, y en él, por primera vez en Oriente, un hombre demuestra poseer aptitud suficiente para asociar su propia vida a la de su pueblo mediante la interpretación, desde un punto de vista particular y “nacional”, de una serie de acontecimientos que interesan e influyen tanto en su país como en el de los vecinos; en una palabra: es la primera manifestación que conocemos del sentido histórico en Oriente. Este sentido “histórico” constituye sin duda alguna, todavía hoy, una de las diferencias esenciales que existen entre la concepción que del mundo y de la evolución tenemos los indoeuropeos occidentales por un lado y los pueblos del Próximo Oriente del otro».

Es verdad que también Telebino y Mursil habían dejado documentos que podemos considerar como precursores del de Hattusil, pero éste fue mucho más lejos que aquellos. En contraste con el endiosamiento real que en Oriente fomentaban los mismos monarcas, el rey hitita se propuso escribir una autobiografía sincera, que, dicho sea de paso, no es ni pretende ser una «confesión» tal como las entendemos ahora en Occidente, Hattusil no se alaba a sí mismo; trata de explicar, no de justificar, sus actos, y varias veces llega hasta a disculparse de la usurpación.

Hattusil no se apresuró a darse una genealogía divina luego que se hubo apoderado del trono, sino todo lo contrario, le faltó tiempo para proclamarse servidor de la divinidad.

«Y mi padre me tomó a mí, el pequeño, y me consagró al servicio de la divinidad».

Con humildad casi cristiana se consideraba como el instrumento de la diosa Ishtar de Samuha, la cual le guía y le aconseja en todo cuanto emprende:

«… cuando no me encontraba bien, en mi enfermedad reconocí claramente la acción bienhechora de la divinidad. La diosa, mi señora, me llevaba siempre de la mano. Porque ella se preocupó de mí, porque he vivido en el temor de los dioses, jamás he caído en la tentación de dejarme arrastrar por las debilidades humanas».

Su participación en la conspiración de Bentesina, en contra de su hermano Muwatallis, cuando éste se dirigía hacia Kades, parece desmentir sus palabras. Pero quizá se trate de un malentendido que tres mil años no han bastado a disipar. De otro modo no se comprende muy bien el que Muwatallis, después de haber ordenado una investigación para poner en claro las acusaciones de que había sido objeto su hermano, confiara a éste el mando supremo del campamento y de los conductores de carros de combate hititas.

A pesar de tener, pues, las fuerzas armadas de la nación prácticamente en sus manos, al morir su hermano, respetuoso de la legalidad establecida, entronizó al hijo y heredero legítimo de Muwatallis. Solamente se sublevó cuando se sintió amenazado en sus derechos por su insolente sobrino.

«… Cuando decidí separarme de él no lo hice de mala fe enojándome con él en mí carro o dentro de la casa, sino que me he declarado su enemigo con estas palabras: “Tú empezaste la querella entre los dos. Tú eres un gran rey; de la única fortaleza que me has dejado, de esta fortaleza el rey soy yo. ¡Ven! ¡Que la diosa Ishtar de Samuha, y Nerik, el dios de las tormentas, decidan entre nosotros dos…!”».

El talento que los gobernantes hititas demuestran para percibir las relaciones causales entre sus actos y los acontecimientos históricos, debió de fortalecer seguramente su posición diplomática frente a sus adversarios desorientados. Buena prueba de ello es el éxito de su política de tratados.

En realidad, en el antiguo Oriente únicamente los textos hititas revelan este sentido de la relación entre causa y efecto que es característico de la verdadera jurisprudencia y el fundamento de la legalidad misma.

Así se comprende que el tratado que al cabo de muchos años de lucha en las fronteras concluyera Hattusil III con Ramsés sea no solamente un acto de paz, sino el primer ejemplo de un gran acuerdo político en la historia de la Humanidad.

Es el documento escrito más antiguo que se conoce de esta clase, cuya redacción viene confirmada por el hecho de que se posea por duplicado, pues éste es el mismo tratado cuya versión egipcia conocía ya Winckler, y que a su gran sorpresa apareció un buen día en Bogazköy, escrito esta vez en el idioma del otro firmante, en una tablilla hitita en la que se había inscrito hace la friolera de tres mil años…

El tratado fue redactado entre 1280 y 1269 antes de J. C. (la fecha exacta es todavía objeto de discusiones entre egiptólogos e hititólogos), en el vigésimo año del reinado de Ramsés II según la cronología más reciente, la cual sitúa la subida de éste al trono el año 1301 antes de J. C.

El texto original había sido grabado en láminas de plata que se han perdido, pero la versión egipcia fue reproducida en jeroglíficos en los muros del Rameseum y en Karnak. Es curioso que este tratado exista no solamente en dos lenguas, sino también en dos versiones diferentes, cada una de las cuales es una traducción revisada de los párrafos relativos a las obligaciones del otro firmante, y en cada caso la fraseología ha sido alterada en consecuencia. No ha llegado completa hasta nosotros la versión cuneiforme, la cual alcanza sólo hasta el párrafo catorce, que corresponde al diecisiete de la versión egipcia.

El texto egipcio comprende treinta párrafos y termina con la descripción de las láminas de plata anteriormente mencionadas.

Los mensajeros de Hattusil llegaron a Egipto provistos de un proyecto de tratado. El texto egipcio, reflejando, como es natural, una interpretación unilateral de la situación política de entonces, precisa que el año 21 del reinado de Ramsés y en el 21 día del mes de Tybi, durante la estancia del faraón en su nueva residencia en el Delta del Nilo, aparecieron los enviados hititas Tarteshub y Ramose «para implorar la paz de Ramsés, ese toro entre los príncipes y que fija las fronteras de su país donde quiere» (lo que precisamente jamás logró en el país de Hatti).

El tratado propiamente dicho empieza con la grandilocuencia propia de Oriente, pero que por una vez correspondía y estaba a la altura de la realidad: el equilibrio de fuerzas en el Próximo Oriente.

«El tratado que el gran príncipe de Hatti, Hattusil el fuerte, hijo de Mursil, el grande y poderoso príncipe de Hatti, y nieto de Shubiluliuma, el grande y poderoso príncipe de Hatti ha estampado sobre una lámina de plata para Ramsés II, el grande y poderoso soberano de Egipto, hijo de Seti I, el grande y poderoso monarca de Egipto, y nieto de Ramsés I, el grande y poderoso príncipe de Egipto, el buen tratado de paz y de fraternidad que sella para siempre jamás la paz entre nosotros».

No es necesario reproducir íntegramente las curiosas expresiones del extenso tratado, lo que por otra parte sería aburrido, por medio del cual ambos países se comprometieron formalmente a no recurrir a la fuerza para resolver problemas mutuos, y a concluir una alianza defensiva.

Pero para nuestra manera de pensar, la cláusula más interesante e importante es la que se encuentra al final del tratado. Es la que se refiere a la situación de los refugiados políticos, y que al cabo de tres mil años es de una inquietante actualidad.

«Si un hombre —o incluso dos o tres— huye de Egipto y llega al país del gran monarca de Hatti, que el gran monarca de Hatti se apodere de él y lo devuelva a Ramsés, el gran señor de Egipto. Pero, cuando esto suceda, que no castigue al hombre que devuelvan a Ramsés II, gran señor de Egipto, que no se destruya su casa ni se haga el menor daño a su esposa ni a sus hijos, y que a él no le maten ni se le mutilen los ojos, ni las orejas, ni la lengua, ni los pies, y que no se le acuse de ningún crimen».

Las mismas condiciones rigen también, naturalmente, para los súbditos hititas que se refugiaren en Egipto.

La ultima frase del tratado es la que le confiere todo su valor:

«En lo tocante a estas palabras, que para el país de Hatti y para el país de Egipto han sido escritas en esta lámina de plata, que los mil dioses del país de Hatti y los mil dioses del país de Egipto destruyan la casa, las tierras y los servidores de los que no las respetaren».

Ciertamente, si el tratado no se convirtió —como otros muchos desde entonces hasta nuestros días— en un trozo de «papel mojado», se debió mucho menos al poder mágico de estas palabras que al acreditado sentido hitita de las realidades políticas. Sea como fuere, este tratado inició un período de paz que duró setenta años en el Próximo Oriente. ¡Cuán raros son casos como éste en la historia del mundo!

Incluso el mejor tratado de paz sólo puede surtir efectos mientras interese a ambas partes. En el caso presente no puede sospecharse de la buena voluntad de ninguno de los dos firmantes, por cuanto diez años después de la conclusión del pacto la amistad egipciohitita fue todavía confirmada de un modo solemne y poco corriente en aquellas latitudes.

En efecto: Ramsés II casó con una hija de Hattusil.

Esto en sí no tendría nada de particular y no valdría ni la pena de mencionarlo si Ramsés hubiera considerado a la princesa hitita como a una cualquiera de las mujeres de su harén, pero es que no fue así, sino todo lo contrario, pues Ramsés la elevó al rango de primera esposa.

Esta boda brindó una espléndida oportunidad para proclamar una vez más, y ante todas las naciones, la validez y la vigencia del tratado de paz y de amistad entre los antiguos y eternos rivales. El acontecimiento dio, además, ocasión a una nueva entrevista entre dos de los «tres grandes» de la Antigüedad.

Todo hace suponer que la iniciativa partió de los hititas, y que, por lo tanto, debemos considerar este enlace como un acto de alta política: Tu felix Hatti nube…, podría ser la variante adecuada para simbolizar la situación de Hatti en aquella época, como consecuencia de dicha alianza.

La entrada de la princesa en Egipto fue inmortalizada por una estela hallada cerca de Abu Simbel, en la que la novia, que adoptó el nombre egipcio de Ma’atnefrure (la verdad es la belleza del Ra) está representada al lado de Ramsés y de su padre el rey hitita Hattusil III.

Siegfrid Schott ha traducido recientemente uno de los textos que figuran en dicha estela, pero es una lástima que en la introducción haga suya la tesis egipcia: «Después de la victoria de Ramsés II sobre Hatti, este país vive en el terror y en la miseria. El gran príncipe de Hatti envía a una de sus hijas a Ramsés…».

¿Cómo es posible imaginar que un faraón recibiera con tanta pompa a una princesa oriunda de un país que tiembla ante él y que vive en la miseria? Y, sin embargo, el texto que poseemos de la llegada de la princesa no deja lugar a dudas. El faraón envió a su encuentro a todo un ejército y a muchos de sus nobles:

Así informaron a Su Majestad:

He aquí lo que hace el gran príncipe de Hatti:

Traen a su hija mayor con innumerables presentes;

Son tantos sus tesoros, que cubren con ellos

el lugar donde se encuentran.

La hija del rey de Hatti y los príncipes los traen.

franquean muchas montañas y desfiladeros escabrosos

y pronto alcanzarán las fronteras de Su Majestad.

Envía a tu ejército y a tus nobles a recibirles…

El faraón parece sorprendido. No puede creerse de Hattusil, naturalmente, que inspirándose en simples consideraciones políticas se pusiera en camino con su hija sin haberse cerciorado antes de cómo sería acogida en Egipto. Las líneas siguientes parecen dar a entender que la iniciativa partió efectivamente de Hatti:

Su Majestad no cabía en sí de gozo.

El señor de palacio estaba radiante de júbilo,

cuando tuvo conocimiento de este hecho extraordinario

como nunca se había dado otro igual en Egipto,

y envió al ejército y a sus nobles

a recibirla inmediatamente.

Y Ramsés imploró del padre Seth, «el buen padre Seth», el dios de los extranjeros, que concediese buen tiempo a los invitados a la boda: «Haz cesar la lluvia, la tormenta y la nieve…, y su padre Seth atendió el ruego».

Luego la inscripción describe el cortejo, que debió de ser una verdadera maravilla:

Los soldados de Hatti, los arqueros y los jinetes,

todos súbditos del país de Hatti,

estaban mezclados a los de Egipto.

Comían y bebían juntos

unidos como hermanos,

sin que ninguno recriminase al otro.

Reinaba entre todos la paz y la amistad,

como si todos fuesen egipcios.

Los grandes príncipes de todos los países

por los que pasó el cortejo

estaban fascinados, incrédulos y atónitos,

al ver a toda la gente de Hatti

mezclarse al ejército del rey.

Es cierto lo que Su Majestad dijo:

«¡En verdad que nuestros ojos han visto

un espectáculo grandioso!».

Evidentemente se trataba de explotar como un «milagro político» el paso de la magnífica comitiva por los pueblos fronterizos.

Por fin la princesa y su séquito llegaron a la residencia de Ramsés:

Introdujeron ante Su Majestad

a la hija del gran príncipe de Hatti

que venía a Egipto,

con innumerables regalos.

Entonces vio Su Majestad

cuan bella era su faz,

bella como la de una diosa.

Era un acontecimiento fantástico,

una maravilla espléndida que en nada se parecía

a lo que la gente hasta entonces

se había transmitido de boca en boca.

En los escritos de nuestros antepasados

no se encuentra nada igual.

En el epílogo se exponen claramente las consecuencias políticas de este matrimonio de conveniencia, y el amanuense aprovecha esta ocasión para postrarse ante su dueño y señor, el rey:

Y luego, cuando un hombre, o una mujer,

cuyos negocios llevaban a Siria,

penetraban en el país de Hatti,

nada debían temer.

¡Tan grande era el poder de Su Majestad!

La conclusión de este tratado coincide con la época de mayor esplendor hitita. El tratado surtió efectos duraderos, pero la seguridad que proporcionaba a sus firmantes trajo como consecuencia la disminución de la potencia del Imperio, tal vez porque parecía que ya no era necesaria la fuerza para defenderlo.

Los reyes asirios, ávidos de botín, empezaron a violar de vez en cuando las fronteras. Uno de los vasallos occidentales más fieles, Madduwatas, cambió de repente de bando, sin duda barruntando un cambio radical en la situación. El país de Arzawa pasó bruscamente a primer plano, y al Oeste, los Ahhiyawa (es muy posible que sean los aqueos, o sea los protohelenos) llegaron a constituir una seria amenaza.

El gran Imperio que forjara Shubiluliuma y que se había mantenido próspero durante un siglo, desapareció en el curso de dos generaciones, disgregándose durante el reinado del débil Tudhalia IV (1250-1220 antes de J. C.) y del todavía más débil Arnuwanda IV (1220-1190 antes de J. C.). Ni el uno ni el otro supieron continuar la política pacífica y constructiva de Hattusil, ni lograron compensar por la espada lo que perdieran en el terreno diplomático.