Capítulo 8

La ciencia de las fechas históricas

El conocimiento que los hombres tenemos de nuestros padres, de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos, o sea la historia de nuestros antepasados más inmediatos, es el método cronológico más simple, el más natural y al propio tiempo el más elemental.

Este método, que consiste en servirse de la genealogía como bases de la división del tiempo, se complementa a menudo con el recuerdo de las catástrofes o fenómenos naturales. Todavía hoy no es raro oír a los campesinos hablar del «año de la gran inundación»… o «del año durante cuyo invierno nos moríamos de hambre…».

No siempre, pero por regla general cuando un pueblo siente la necesidad de recurrir a métodos más exactos para medir el tiempo, es indicio de una civilización incipiente.

Egon Friedell, uno de los más brillantes historiadores de la cultura, y en cuyos libros, a pesar de carecer de base científica, los historiadores han hallado interesantes sugestiones, dice: «El mayor anhelo del hombre, su más cara ilusión, es introducir la cronología en el mundo, y tan pronto creemos haber logrado sujetar el tiempo a un sistema de cálculo, que lo hemos reducido y hecho comprensible en términos con los cuales se puede medir, entonces estamos convencidos de que nuestro sueño es ya una realidad, que hemos subyugado al tiempo, que ya nos pertenece».

La observación exacta del ciclo anual es generalmente el punto de partida de una cronología fundada en cálculos astronómicos, y tiene una importancia capital.

Así, por ejemplo, en Egipto la determinaba la crecida beneficiosa del Nilo, mientras que en Babilonia era el terror a las inundaciones devastadoras de los dos ríos que forman la Mesopotamia.

En la civilización maya de Centro América, la fijación de los grandes círculos anuales degeneró en un calendario de terror, de tal modo que toda la vida de los mayas estaba regida por los fenómenos celestes.

La civilización griega, que hemos venido considerando como la más completa de las civilizaciones antiguas, constituye una excepción en este aspecto, pues los griegos no utilizaron ningún sistema cronológico exacto, excepto el de la periodicidad de los Juegos Olímpicos. En general, los griegos carecían del sentido de la historia, ignoraban la sucesión de las fechas y mezclaban con la mayor confusión los acontecimientos y los personajes. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en Heródoto, a quien se nos ha dado por llamar precisamente «el padre de la Historia».

Cuando Spengler observa que: «Con nuestro sentido de la historia, nosotros, los hombres de la civilización occidental europea, somos una anomalía, una excepción, no la regla; lo que nosotros llamamos historia universal es nuestra propia visión del mundo, no de la humanidad», parece simplificar demasiado las cosas y, sin embargo, vemos que no le falta razón si consideramos, porejemplo, el caso de los antiguos babilonios, a los cuales, a pesar de sus excelentes métodos ideados para calcular el tiempo, fundados en la minuciosa observación de los astros, nunca les dio por utilizar esa técnica para establecer una cronología histórica, tal como la imaginamos ahora, basada en hechos reales y en fechas exactas.

El joven que por primera vez se sumerge y entusiasma en el estudio de la historia antigua, se siente sobrecogido ante la seguridad con que los historiadores modernos sitúan los acontecimientos que se desarrollaron en el mundo hace miles de años.

El respeto se transforma pronto en admiración a medida que se profundiza más en el estudio, cuando uno se familiariza con las fuentes históricas y ve cuan endebles, confusas o erróneas ya eran éstas en la época en que quedaron fijadas para la historia. Y eso no es todo, sino que también esos comprobantes históricos solamente han llegado hasta nosotros en forma muy fragmentaria, medio borrados por el tiempo o aun destruidos por la mano del hombre.

Hasta que un buen día se observa con desaliento que lo que se tiene ante sí no es más que un esqueleto de fechas históricas y que alrededor de este esqueleto cronológico hay bien poca cosa, que sólo pudieron animarlo unos miembros raquíticos y desgarbados, y uno se pregunta entonces cómo es posible que esta estructura puramente hipotética corresponda a la realidad, pues nuestro instinto nos dice que las antiguas culturas debieron de conocer un desarrollo orgánico progresivo, como un ser animado cualquiera.

Y entonces es cuando empezamos a dudar de todas las fechas.

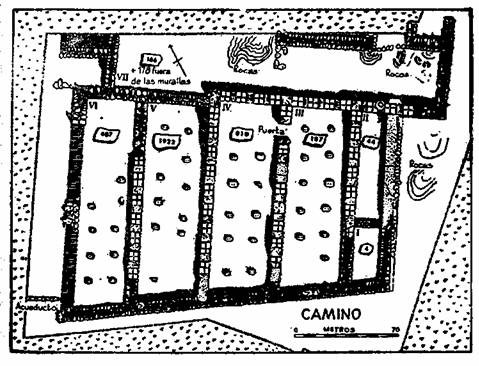

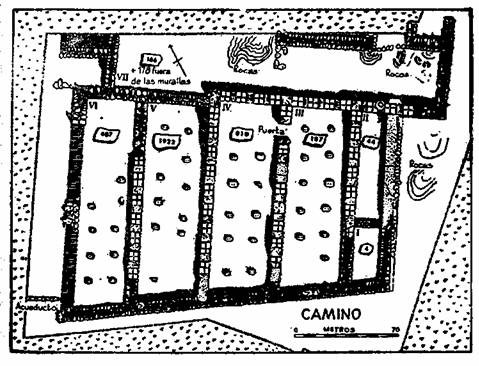

Plano del «Edificio A» de Büyükkale, ciudadela de Bogazköy (Hattusas), en donde a partir de 1931 halló Bittel las nuevas tablillas. Las cifras dentro de las siete habitaciones indican el número de tablillas encontradas, y además que las tablillas de las habitaciones IV, V y VI eran reunidas en archivos. La estrella de la habitación II muestra el emplazamiento de las contadas tumbas descubiertas hasta ahora en Bogarköv.

Para dar una idea de la inseguridad de la cronología, bastará decir que después de las investigaciones, que duraron más de un siglo, ha tenido que ser variada desde el año 5867 al 2900 antes de J. C, la primera fecha de la unidad de Egipto realizada por el rey Menes, fundador de la primera dinastía egipcia… Y aún no estamos muy seguros de que esta última fecha, que actualmente se considera como el principio de la historia egipcia, sea, en realidad, definitiva.

El caso que ha motivado esta digresión, esta incursión en la cronología —el vacío de doscientos años en la historia hitita— no es el más a propósito para que la cronología nos inspire una confianza absoluta.

Y sin embargo, si profundizamos más en esta cuestión, vuelve el primitivo respeto al observar que los historiadores hacen una distinción bien marcada entre las fechas «seguras» y las «probables», y que han logrado reconstruir casi impecablemente la trama cronológica de la historia antigua.

Así como la tarea de los arqueólogos comenzó con el examen de lo que se les ofrecía a la vista sobre la superficie de la tierra, para orientar luego las investigaciones hacia las capas más profundas del subsuelo, del mismo modo proceden los historiadores que para empezar echan mano de las leyendas y tradiciones más explícitas antes de abrirse lentamente camino por entre las tinieblas del misterioso y enigmático pasado.

Siempre que fue posible establecer una relación directa y aparente con los acontecimientos mencionados en los documentos griegos, persas o egipcios de la última época, pudo reconstruirse la cronología en sentido inverso, empalmando, por decirlo así, con la era cristiana.

Los sucesos más importantes del primer milenio antes de J. C., tal como los relata la historia, pueden considerarse como seguros, siendo, además, también exactas las fechas que se les atribuyen. Pero cuanto más atrás nos remontamos, es natural que disminuyan los datos que se refieran a los hechos conocidos Incluso las fuentes informativas empiezan a escasear y, lo que es peor, son cada vez más vagas, más imprecisas.

Después de las crónicas ya no hay sino mitos, y después de los anales quedan solamente leyendas, como después de los reyes aparecen ya los «dioses». En lo que al segundo milenio antes de J. C. se refiere, los historiadores ya cuentan con posibles errores de algunas décadas al indicar la duración de algún reinado, y en el tercer milenio las evaluaciones varían en varios siglos.

Los primeros puntos de referencia básicos de que se tuvo noticia una vez que se consiguió descifrar la escritura cuneiforme fueron las listas reales, cronológicas y epónimas, las crónicas y las inscripciones reales.

Lo que se conoce aún por el nombre de «listas reales» son unos documentos con los nombres de los soberanos y la duración de sus reinados respectivos. La lista real más antigua encontrada en el Asia Menor es un bloque cuadrado de piedra, de 20,5 cm de altura, que contiene los nombres de los protorreyes de las dinastías antediluvianas, soberanos míticos que reinaron entre la Creación del mundo y el Diluvio; se extiende hasta los tiempos históricos y termina en el umbral del segundo milenio.

Con este documento epigramático, que los arqueólogos han bautizado con el nombre de «Lista real WB 444», completada por otras dos listas designadas por las letras A y B, por las llamadas «Listas reales asirías», descubiertas en 1932-33 en Korsabad, y por otras listas fragmentarias de dinastías posteriores, la cronología alcanza hasta el primer milenio, o sea hasta una época en que las informaciones procedentes de otros documentos son ya tan abundantes que permiten determinar las fechas exactamente y sin la menor dificultad.

La existencia de todas estas listas, no siempre completas, con la relación relativamente continua de los soberanos, cuyos nombres van seguidos de la duración de sus respectivos reinados, amén, alguna que otra vez, de la mención de algún acontecimiento importante, podía hacer suponer que la cronología ha dejado de ser un problema.

Y, sin embargo, nada más lejos de la realidad, pues basta examinar los fragmentos que poseemos de tales listas para sentirse rápidamente defraudados. Así, por ejemplo, la lista WB 444 de los monarcas babilónicos antediluvianos empieza de esta manera:

Cuando la realeza descendió del cielo,

se estableció en Eridu.

En Eridu reinaba el rey Alulim,

cuyo reinado duró 28.000 años.

El de Alalgar duró 36.000.

Dos reyes

reinaron a ellos dos 64.800 años.

Eridu fue destronado

y le sucedió Bad-tibira.

En-men-lu-anna Bad-tibira

reinó durante 43.200.

En-men-gal-anna

28.800 años

y el dios Dumuzi, el pastor,

durante 36.000 años.

He aquí el principio de la «Lista B. de los reyes de Babilonia»:

|

El rey Sumu-Albi

|

15 años

|

|

Sumu-la-il

|

35 ”

|

|

Sabú, su hijo

|

14 ”

|

|

Apil-Sin, su hijo

|

18 ”

|

|

Sin-muballit, su hijo

|

30 ”

|

|

Hammurabi, su hijo

|

55 ”

|

|

Samsu-iluna

|

35 ”

|

|

etc., etc.

|

|

Podemos dejar a un lado las fantásticas longevidades que la «Lista WB 444» asigna a los reyes antediluvianos. Es evidente que este aspecto de la famosa lista carece de todo valor histórico, pero no puede descartarse la eventualidad de que los arqueólogos confirmen algún día la existencia de tales soberanos, que bien podrían haber reinado durante un período de tiempo razonable.

Estos ejemplos —otras listas son todavía más concisas— no parecen tener otra finalidad que la de indicar el orden de sucesión de los soberanos y no la de fijar para la posteridad puntos históricos de referencia.

En otras palabras:

De la «Lista Real B» se desprende que Sumu-la-il reinó durante 35 años después del rey Sumu-Albi, el cual permaneció solamente quince años en el trono, pero no se indica, ni hay manera de saberlo, cuándo empezó a reinar Sumu-Albi.

¡Pero si no fuese más que esto! Los arqueólogos y los historiadores estarían encantados si, por lo menos, pudieran confiar en el orden de sucesión que figura en las listas, pero éste no es el caso, pues los «listeros» babilónicos omitieron simplemente citar los nombres de los reyes que a su juicio pasaron por el trono sin pena ni gloria; a veces no estarían bien informados; otras se equivocan, o mezclan simplemente los nombres de dinastías diferentes y escriben unos a continuación de otros los nombres de los monarcas que deberían figurar en una columna paralela.

Así, por ejemplo, en un documento de la época del gran rey Sargón (2350 antes de J. C.) se indica que no menos de 350 reyes le precedieron en el trono de Assur. Esta afirmación, a todas luces absurda, provocó enorme confusión, hasta que los historiadores observaron que el transcriptor había mezclado varias listas reales.

Las listas cronológicas y epónimas eran una ayuda hasta cierto punto. Ya antes del reinado de Sargon, y hasta el de Hammurabi, o sea durante unos 700 años, en Babilonia se acostumbraba designar los años con algún nombre especial, y esos nombres se reunían luego en listas llamadas epónimas. A primera vista, esto parece muy sencillo, pero los antiguos parece que disfrutaban complicándose las cosas y, lo que es peor, complicándonoslas a nosotros.

Raramente se encuentran indicaciones que se refieran a un año que se pueda considerar como exacto, y dentro de este año a un mes o a un día determinados. Los amanuenses babilónicos que tenían a su cargo la redacción de las listas cronológicas, bautizaban generalmente los años con el nombre de algún acontecimiento importante acaecido el año anterior. Esto nos parecerá todo lo ilógico y poco práctico que se quiera, pero es un método que durante mucho tiempo fue también utilizado por los antiguos egipcios. Se consideraba un hecho bastante importante, para dar su nombre a un año, una victoria militar, la ceremonia de la primera piedra para la erección de un templo, el nombramiento de un alto funcionario y ante todo y sobre todo, como es natural, un cambio de soberano, la entronización de un nuevo rey.

Y aquí es precisamente cuando más se complican las cosas, cuando los «listeros» parecen disfrutar tendiendo lazos a los investigadores futuros.

Éstos pronto llegaron a la conclusión de que no podían tener una confianza absoluta en los redactores de tales listas, pues se ignoraba si habían tenido siempre en cuenta la antigua costumbre que consistía en hacer coincidir el advenimiento de un nuevo soberano con el Festival de Año Nuevo, pero atribuyendo al reinado precedente el lapso de tiempo transcurrido desde el cambio de gobierno hasta el último día del año.

Además, a menudo variaban los nombres de los años, a capricho de los reyes de turno, para falsificar deliberadamente la historia o por cualquier otro motivo. Por si esto no fuera bastante, tenían la mala costumbre no sólo de citar de memoria y de equivocarse por esta razón, sino de abreviar los nombres hasta tal punto que su identificación a veces resulta poco menos que imposible.

Estos ejemplos bastan para dar una idea de las dificultades con que han debido enfrentarse los paleógrafos para poder llegar a reconstruir la trama cronológica de la historia antigua. Pero es que, además, hemos olvidado todavía algo.

Todo lo que acabamos de enumerar podría repetirse nuevamente en relación con las «listas epónimas», en las que los años figuran con los nombres de altos funcionarios, generales e incluso reyes, es decir: no con los de los acontecimientos importantes que se hubieran desarrollado el año anterior. Este procedimiento, que era utilizado en Grecia todavía mucho tiempo después, era habitual en los pueblos del Próximo Oriente, en particular en los Asirios, desde tiempo inmemorial.

Aun cuando, tanto en las listas epónimas como en las cronológicas, se daba con frecuencia el caso de no respetarse las convenciones establecidas por el uso, es obvio que ambas listas constituyen un buen complemento de las listas reales, y confrontándolas sistemáticamente unas con otras pudieron los historiadores sacar deducciones interesantes, descubrir errores, llenar espacios vacíos de la cronología.

Pero eso no era todo, porque en esas listas no se cita fecha fija alguna. Los historiadores vieron el cielo abierto cuando empezaron a descifrar las «crónicas».

Estas crónicas sólo tienen el nombre en común con las de la Edad Media, pues éstas ya son, en cierto modo, obra de historiadores, y en sus páginas reconocemos que surge lentamente el sentido de la historia que siglos más tarde llegará a su madurez presente.

Las crónicas del Próximo Oriente, con la sola excepción de algunas de los hititas, no fueron más que tentativas para agrupar acontecimientos importantes alrededor de personajes notables, y se escribían mucho tiempo después, y el autor, en su ignorancia, incorporaba libremente en la relación todos los errores y las deficiencias de las informaciones y de las tradiciones que entonces debían ser del dominio público.

Los cronistas mencionaban lo que sabían y no les importaba un comino lo que ignoraban. Enumeraban los acontecimientos unos después de otros, pero sin preocuparse del verdadero orden cronológico. Se copiaban unos a otros, modificando a su antojo los pasajes que consideraban poco claros, incorporando incluso a la narración anécdotas que tal vez habrían oído contar de sus bisabuelos. Todo este material pasaba íntegro al cronista siguiente, que no procedía de otro modo.

La «Crónica de Babilonia» más importante que existe ha llegado hasta nosotros en forma de «copia de copias» y data de la época de Ciro el Grande (550 antes de J. C.). La versión original debe remontarse a la más remota antigüedad; es todo cuanto de ella sabemos.

Es curioso cómo los arqueólogos de hoy, basándose en unos documentos epigráficos que los cronistas provinciales babilónicos no tuvieron a su alcance, están en condiciones de señalar errores y deficiencias de unas crónicas y enmendar la plana a unos cronistas fallecidos hace más de tres mil años.

Mejor dicho, lo curioso, lo que más sorprende no es la posibilidad de ejercer esa crítica, sino el hecho de que los arqueólogos se hayan dado cuenta de tal posibilidad y de que la hayan aprovechado.

«Ignoramos cuáles serían las fuentes de información antes de la “Crónica K” —dice, no sin cierto mal humor, un historiador moderno—; pero, en todo caso, cuánto más brillante hubiera sido su descripción del reinado de Sargon y de su dinastía si el autor hubiera por lo menos utilizado las inscripciones reunidas en la biblioteca del templo de Nippur».

Finalmente, mencionaremos todavía, como complemento de las crónicas, cuyo texto las más de las veces confirman, las «inscripciones reales» (que no deben confundirse con las «listas reales»), que los soberanos hacían grabar en piedra o en arcilla para dejar constancia, ante la posteridad, de las hazañas que habían tenido lugar durante su reinado.

Estas inscripciones conmemorativas, sin embargo, deben manejarse con la máxima cautela, pues es increíble el gran número de errores que contienen. Los monarcas orientales eran a menudo tiranos y siempre déspotas, y desde siempre tenían la costumbre de decidir lo que debía entenderse por verdad, o sea, en otras palabras, que ellos definían la verdad oficial, aun cuando para ello no fuesen necesarias ni órdenes ni consignas reales.

El solo hecho de que el soberano fuese considerado como un superhombre implicaba ya el carácter excepcional y por ende súperhumano de sus actos.

Sería un absurdo atribuir a los monarcas, empero, la paternidad de esas inscripciones por el mero hecho de que los textos empiecen invariablemente: «Yo, el gran rey…». El déspota no necesita componer su propio panegírico. Buena prueba de ello es que cuando Hitler estaba en el apogeo de su gloria, y a pesar de que algunos espíritus clarividentes presentían la catástrofe ineluctable, centenares de miles de fanáticos ofuscados por las apariencias aclamaban al dictador —sin estar obligados a ello—, al que llamaban entre otras cosas: «El más grande capitán de la Historia» y «el enviado de Dios». No precisaba ya que Hitler definiera «la verdad nacionalsocialista». Sus seguidores la vociferaban a los cuatro vientos.

Dejando aparte sus innegables defectos, esas inscripciones reales constituyen una valiosa aportación a la cronología, en cuanto permiten asociar, con un máximo de probabilidades, ciertos acontecimientos a personajes históricos determinados. En este caso es lo de menos que el hecho se presente tal como sucedió realmente o embellecido al gusto de la época.

Después de haber citado las principales fuentes que nos permiten reconstruir la trama de la historia del Próximo Oriente, queda todavía un texto de apariencia muy modesta, descubierto en Nínive el siglo pasado en la famosa biblioteca de tablillas de arcilla de Asurbanipal (Sardanápalo).

En un estilo muy simple y claro, este texto trata de las guerras entre Asiría y Babilonia y describe a la vez la naturaleza del tratado de paz que puso fin a la contienda. Los arqueólogos llaman a este documento «historia sincrónica» porque en él aparecen las historias asiría y babilónica encierto modo sincronizadas.

El texto en cuestión, que contiene catorce combinaciones sincrónicas diferentes, ha resultado de un valor incalculable para los arqueólogos.

Para nosotros, que deseamos hacer comprender lo más llanamente posible al lector cómo, a costa de ímprobos trabajos, los arqueólogos consiguieron reconstituir la trama de la cronología del Próximo Oriente, la importancia excepcional de este texto radica en que nos ha suministrado la clave del «sincronismo», palabra mágica que cual otro «sésamo» ha permitido abrir las puertas de las oscuras cavernas del pasado.

Es materialmente imposible dar siquiera una sucinta idea de la paciencia infinita, sólo comparable a la de las hormigas, con que los sabios se aplicaron a descifrar esos sincronismos.

Después de haber comparado su tenacidad a la de las hormigas, podríamos también comparar sus esfuerzos a los del marinero para orientarse en las tinieblas, sólo desgarradas de vez en cuando por los destellos de algún faro, en el que no se atreve a confiar.

Basándose en un puñado de fechas conocidas, esos historiadores se propusieron establecer un sistema de coordenadas que abarcara dos milenios de la historia antigua.

Una vez llevada a cabo esta empresa se hace difícil querer reconstituir para el lector todo el proceso que el éxito más rotundo ha coronado. Es, en efecto, imposible reducir a un común denominador los millares y millares de artículos que se han consagrado a temas en apariencia insignificantes.

Es precisamente en el campo de la cronología que más escasean los estudios de conjunto; incluso las tablas cronológicas son muy raras, y no sin razón, puesto que los arqueólogos que se atrevían a publicar alguna eran expuestos a un tal cúmulo de críticas por parte de sus mismos colegas, que no les quedaban ganas de reincidir. Es por este motivo que en un principio se obtuvieron únicamente fechas aisladas. No fue hasta mucho más tarde que se compusieron verdaderas cronologías.

El método comparativo, sin tregua ni reposo alguno, siempre en pos de más sincronismos, a la larga habría acabado por perder todo su valor si no hubiera desbordado pronto el marco de la historia asiriobabilónica.

En primer lugar tenemos, como elementos de comparación, los hechos relatados por la Biblia, que es también una crónica además de un libro religioso. Pero muy pronto pasó a primer plano como principal elemento de comparación el cuadro cronológico de los egiptólogos. Fueron, en efecto, estos egiptólogos quienes facilitaron a los asiriólogos las primeras fechas exactas, que hubiera sido muy difícil conseguir estudiando únicamente los documentos de Mesopotamia.

La tarea de los egiptólogos fue relativamente fácil, pues el material epigráfico de que disponían era realmente considerable. Durante muchos años los arqueólogos habían hallado a flor de tierra lo que sus colegas en Mesopotamia, desde Bodtta y Layard, desenterraban, a copia de esfuerzos inauditos, de sus escondrijos milenarios.

Además, en la relación escrita por el sacerdote egipcio Maneton (hacia el 280 antes de J. C), los egiptólogos disponen de un cuadro sinóptico del pasado egipcio, a partir del reinado de Menes, fundador de la primera dinastía, hasta la conquista de Egipto por el rey de Persia Artajerjes III, en el año 343 a. de J. C. A pesar de todas sus deficiencias, se trata de un documento digno de crédito, que ofrecía una base cronológica seria. Por otra parte, las listas reales egipcias son incomparablemente mejores, más claras y más extensas y explícitas que las halladas en Mesopotamia, y las inscripciones conmemorativas en Egipto son innumerables. Pero el hallazgo que supera a todos los demás en importancia es el calendario egipcio; que es de un valor inapreciable por su claridad y casi idéntico al calendario juliano utilizado en Occidente hasta el siglo XVI después de J. C. Raramente tuvieron tanta suerte los historiadores, los cuales gracias a este calendario pudieron identificar las primeras fechas fijas de la historia del Próximo Oriente.

Influidos por la Naturaleza, que cada año aportaba la bienhechora crecida del Nilo, los egipcios basaban sus cálculos, como es natural, en el «año del Nilo». Muy pronto en la historia de Egipto los sacerdotes habían observado que este año el Nilo coincidía con la trayectoria anual de la estrella fija Sirio, que ellos conocían por el nombre de Sothis, símbolo de la diosa Isis.

Según cálculos de los astrónomos modernos, un año sótico (de Sothis, Sirio) corresponde casi exactamente a un año solar. Después de los cálculos sumamente complicados que realizaron los egiptólogos en colaboración con astrónomos y matemáticos, se logró averiguar la existencia de una pequeña diferencia, o sea que 1.461 años egipcios corresponden a 1.460 años solares del calendario juliano, descubrimiento que resultó muy provechoso para el estudio de la cronología.

Dicha diferencia se debe a la «salida anticipada» de Sirio, que los sistemas modernos de investigación permiten calcular ahora exactamente.

Con el llamado «ciclo sótico», de la noche a la mañana se puso en manos de los arqueólogos un medio indiscutible para establecer sus puntos de referencia con absoluta certeza.

El primer punto fijo, la primera fecha cierta, lo debemos a un escritor romano llamado Censorinus, el cual describió con tanta precisión el final de un ciclo sótico, que los astrónomos, computando la elevación de Sirio, pudieron determinar, sin lugar a dudas, que el hecho se había producido el año 137 después de J. C. Partiendo de esta fecha, bastaba ir deduciendo períodos de 1460 años julianos para poder determinar nuevas fechas hacia atrás.

Los matemáticos hubieran podido seguir calculando indefinidamente hasta llegar a la más remota antigüedad, si los arqueólogos, que están más en contacto con la realidad, precisamente porque tocan «a tierra» a través de sus excavaciones, no hubieran hecho observar que nada probaba la existencia de una civilización digna de este nombre en el cuarto ciclo.

La otra fecha que dentro del cuadro de este estudio se logró fijar fue el 19 de julio del año 237 antes de J. C. (calculado, naturalmente, según el calendario juliano, que todavía no existía entonces), por una inscripción del llamado «Decreto de Canope», en el que se hace referencia a la «aparición de Sothis». Luego, un papiro al que dio su nombre el egiptólogo y novelista Georg Ebers, permitió fechar, con ayuda de la astronomía, el principio de la XVIII dinastía, y gracias a otro papiro, el de la XII dinastía.

Es a partir de entonces que las listas reales cobraron inesperadamente una gran importancia, por cuanto permitieron encajar las fechas de los reinados de diversos faraones en la armazón del nuevo cuadro cronológico.

Los asiriólogos se aprovecharon también de los descubrimientos de las nuevas fechas fijas, pues ya les fue posible fechar la correspondencia, los tratados y relaciones de batallas que se referían a sucesos acaecidos en Egipto o relacionados con su historia.

Para empezar, todo parecía ir como una seda, pero pronto hubo de reconocerse que si bien era cierto que el ciclo sótico representaba una real ayuda en la determinación de las fechas hasta el segundo milenio, las indicaciones relativas a períodos anteriores eran bastante vagas y resultaban problemáticas.

El gran historiador alemán Eduard Meyer se jacta en su Cronología egipcia, aparecida entre 1904 y 1908, de haber calculado, basándose precisamente en los ciclos sóticos, la fecha más antigua de la historia universal: ¡el 19 de julio de 4291 antes de J. C.!

Ahora bien, como ya hemos dicho, en la actualidad sabemos que muy probablemente el ciclo sótico no sirve para fechar los acontecimientos del antiguo Imperio, por la sencilla razón de que entonces todavía no existía el calendario sótico.

Fueron los matemáticos quienes sostuvieron esta tesis en sesudos y prolijos tratados, y la mayoría de los egiptólogos han acabado por dejarse convencer.

Es la evidencia misma que para los asiriólogos, y naturalmente, para toda la cronología de los países del Próximo Oriente, esto representaba un golpe muy rudo, un verdadero desastre.

Y ahora volvemos por fin a la cuestión que nos llevó a extendernos en este capítulo cronológico, o sea: los doscientos años vacíos durante los cuales se interrumpe el curso de la historia de los hititas.

Aun cuando la armazón cronológica de la historia babilónica había podido por fin ser reconstituida, quedaba, hasta muy recientemente, un problema por resolver, y este problema no era otro que el ponerle fechas al reinado de Hammurabi.

Desde hacía mucho tiempo se había logrado fijar en la historia las fechas relativas a varios soberanos de importancia más bien secundaria y, en cambio, a pesar de todas las tentativas, de todos los esfuerzos y de toda la sagacidad de los arqueólogos, ninguno había conseguido situar en su contexto histórico al célebre legislador Hammurabi, sin duda alguna el más grande monarca de Mesopotamia.

Partiendo de ciertos sincronismos reconocidos como exactos, se calculaba una y otra vez la duración de los reinados consignados en las listas reales, y por más que incluso se echara mano de la arqueología artística, esta especialidad de los que «leen» los estratos y sacan importantes deducciones del examen de las características estilísticas de trozos de cerámica y de las esculturas, siempre se obtenía el mismo resultado; siempre se llegaba al siglo XX o al XIX antes de J. C. Todo parecía confirmar esta fecha temprana y ningún indicio abonaba la suposición de que Hammurabi hubiera podido vivir en una época posterior más cercana a nosotros.

Hemos dicho que ninguno, y sin embargo el indicio existía, pero era un dato que nadie había tomado hasta entonces en serio, y estaba contenido en un texto legal del «décimo año del reinado de Hammurabi» y en el que se juraba «por Marduk, Hammurabi y Samsi-Adad».

Marduk era el dios supremo. Hammurabi, el legislador de Babilonia, pero en cambio, Samsi-Adad era un rey asirio, el cual, según todos los demás documentos, no podía haber sido contemporáneo de Hammurabi, sino que debería situársele doscientos años antes.

Se consideraba, pues, esta clase de juramento como una «fórmula tradicional» y nadie cayó en la cuenta de que podría existir una relación cronológica entre Hammurabi y Samsi-Adad, y es precisamente porque se pasaba por alto esta eventualidad que faltaban doscientos años en la historia hitita.

Esto hubiera tenido relativamente poca importancia, de haberse tratado de la antigua cronología egipcia o mejor aún de la asiriobabilónica, en las que abundan los reyes y las dinastías. El vacío hubiera podido pasar inadvertido, pues bien poco hubiese costado el situar a Hammurabi en algún lugar adecuado.

Pero cuando se descubrió el Imperio de los hititas, en una época en que el material epigráfico era escaso y en la que no se disponía de lista real alguna, no había manera de escamotear dos siglos de historia.

Ante el absurdo que representaba este hueco de doscientos años, se llegó gradualmente a considerar si tal vez sería cuestión de proceder a una revisión de la cronología. El arqueólogo alemán Weidner situó hace unos veinte años el reinado de Hammurabi entre los años 1955-1913, lo que ya significaba un cierto rejuvenecimiento en relación con las evaluaciones anteriores. En 1938 el americano Albright sugirió entre 1868 y 1826, y en 1940 otro alemán, Ungnad, afirmaba que vivió entre 1801 y 1739 antes de J. C.

Todas estas suposiciones eran falsas.

La prueba tan esperada, que sólo podía proceder de un sincronismo irrebatible, fue hallada por fin en el curso de una excavación arqueológica.

Allá por el año 1930, hallándose un oficial francés destacado en Tell-Hariri, a caballo sobre la frontera de Siria y del Irak, observó cómo unos beduinos se dedicaban a buscar grandes bloques de piedra para cubrir la tumba de uno de los suyos, a fin de protegerla contra las depredaciones de los animales salvajes.

Al regresar los beduinos al cabo de mucho rato, el teniente les preguntó cómo les había ido la búsqueda, y ellos le contestaron contándose historias singulares, entre ellas que habían encontrado una gran piedra que representaba una forma humana, de estatura extraordinaria, pero sin cabeza.

El teniente elevó el correspondiente informe, y, como consecuencia de ello, en 1933 llegaba a Tell-Hariri el profesor André Parrot, primer conservador de los museos de Francia, el cual el 23 de enero de 1933, en el curso de las primeras excavaciones, desenterró una pequeña estatua cuyas inscripciones le revelaron que se encontraba en las ruinas de la antigua «ciudad real de Mari».

Durante veinte años, dejando aparte (como él dice) «la desagradable interrupción debida a la segunda guerra mundial», Parrot exploró a fondo las ruinas de esta ciudad real, «la décima después del Diluvio», y puso al descubierto el emplazamiento de una ciudad por la que habían pasado tres mil años de civilización. Pero el hallazgo más interesante que hizo el profesor Parrot fue el de los archivos de los reyes de Mari, que comprenden veinte mil tablillas inscritas con cartas y tratados, documentos, comunicaciones, crónicas y reseñas de la vida cotidiana de aquel tiempo, entre las cuales una que relata la historia humorística y original, por su contenido humano, del «León en el desván». Para que se entienda mejor recordaremos que la caza del león era entonces privilegio real:

«Así habla Jakim-Addad, tu servidor: Hace poco escribí a mi señor como sigue: “En el desván de la casa de Akkaka fue capturado un león. Si este león debe permanecer en el tejado hasta que mi amo llegue, ruego a mi amo que me lo escriba; si debo conducirlo a mi señor, que éste se digne decírmelo por escrito”. Ahora, la respuesta de mi amo se ha hecho esperar, y el león lleva ya cinco días tendido en el tejado. Le hemos echado un perro y un cerdo; también se come el pan. Yo me dije: “Este león podría provocar el pánico entre el vecindario”. Entonces tuve miedo y lo encerré en una jaula de madera; la haré cargar en un barco y que se la lleven a su amo».

No era esta clase de anécdotas, naturalmente, lo que más interesaba a los arqueólogos. Lo más importante de los archivos de Mari era un documento que constituye la prueba irrefutable de que Samsi-Adad I había subido al trono antes que su contemporáneo Hammurabi.

Ahora bien, como gracias a la lista real asiría había podido mientras tanto calcularse con bastante exactitud el reinado de Samsi-Adad entre 1780 y 1750 antes de J. C, aproximadamente, podía ya situarse sin duda alguna el de Hammurabi alrededor de 1700 antes de J. C. Hoy podemos «casi» afirmar, gracias a los innumerables documentos examinados, que Hammurabi reinó de 1728 a 1686 antes de J. C.

De golpe, pues, quedaba esclarecido uno de los problemas cronológicos más exasperantes de la historia del Próximo Oriente.

Luego, de sincronismo en sincronismo, fue posible remontarse en el pasado y fijar por primera vez una fecha probablemente muy exacta al reinado de Sargón I, el cual hasta pocos años antes era todavía considerado como un personaje de leyenda.

Esta fecha es el año 2350 antes de J. C.

En aquel entonces, Sargón debió de fundar el primer gran Imperio, y es la fecha más antigua que se ha podido alcanzar con pretensiones de verosimilitud. El profesor Antón Moortgat, de la Universidad de Berlín, la menciona en su Historia del Asia Anterior hasta el Helenismoaparecida el año 1950.

Sin embargo, precisamente cuando veía la luz la primera edición del presente libro, Benno Landsberger y Hans Gustav Güterbeck (ambos actualmente en la Universidad de Chicago) me comunicaron que acababan de surgir nuevas dudas sobre «la cronología corta», habiendo sido el primero en emitirlas Albrecht Götze, de la Universidad de Yale; pero luego Landsberger las había fundamentado de tal modo en un brillante y largo artículo, que llegó a calcular para Samsi-Adad I una nueva fecha: 1852 antes de J. C., pero en este caso, ¿cuáles son las verdaderas fechas para Hammurabi?

Al dar cuenta, en los capítulos precedentes, de las excavaciones realizadas en el territorio que perteneció al Imperio de los hititas, hemos puesto de relieve cuan escaso era, en un principio, el material epigráfico de que se podía disponer, y cómo solamente a partir de 1907 los importantes hallazgos de textos cuneiformes redactados en acadio permitieron sacar las primeras conclusiones. O sea, que el descifre de las inscripciones hititas propiamente dichas no empezó hasta el año 1915.

En las mallas demasiado anchas del cañamazo cronológico establecido por asiriólogos y egiptólogos no podían quedar prendidas muchas fechas. Por otra parte, las listas reales tampoco podían ser utilizadas tal cual eran, sino que era preciso reconstituirlas, por cuanto no indicaban la duración de los reinados respectivos. Y el consabido vacío o hueco de los doscientos años había inducido a los historiadores a admitir la existencia de dos imperios hititas, el «antiguo» y el «nuevo», que correspondieran a las épocas conocidas de antes y después del «hueco» de su historia.

Esta división no podía ser más arbitraria.

Ahora que el famoso «hueco» ha sido ya llenado, sabemos que la historia del Imperio hitita no conoció laguna de ninguna especie en su desarrollo, sino que fue continua. Con todo, incluso en la actualidad disponemos tan sólo de dos fechas verdaderamente ciertas en las listas reales reconstituidas. Estas fechas son los años 1590 y 1335 antes de J. C, que han sido confirmadas por sincronismos babilónicos y egipcios. En 1590 murió Mursil I, muy poco después de la toma de Babilonia, y el año 1335 fue el de la muerte de Shubiluliuma, acaecida cuatro años después de la de Tutankhamen, según rezan documentos egipcios.

Existe actualmente un número relativamente importante de sincronismos que nos permiten calendar con bastante seguridad acontecimientos que se desarrollaron en algún decenio determinado, y si no nos quita el sueño el que un suceso de hace más de tres mil años pueda haber tenido lugar veinte años antes o veinte años después de la fecha que hoy día se le asigna (y necio sería quien temiera que la imagen de la historia iba a empañarse por ello), podemos afirmar que conocemos al dedillo la cronología hitita, según lo prueba el cuadro cronológico que figura al final de este libro.

Séanos permitido mencionar, antes de dar por acabado este capítulo consagrado a la cronología, que una de las ramas más modernas de la ciencia, la que trata de la estructura y de la desintegración del átomo, pone a la disposición de los arqueólogos un procedimiento curioso y seguro para determinar con exactitud la antigüedad de los objetos.

Este nuevo procedimiento se basa en las propiedades del «Isótopo C 14». Los químicos designan con el nombre de isótopos a varias clases de átomos pesados que forman parte de un mismo núcleo. Hay isótopos naturales y sintéticos. Entre los primeros se encuentra el C 14, o carbono radiactivo, que se produce en las capas superiores de la atmósfera de nuestro planeta al bombardear átomos de nitrógeno los rayos cósmicos.

Aun cuando sean en número reducido, estos isótopos son asimilados por las plantas y, por consiguiente, pasan también a los animales herbívoros. Entre las características más importantes de tales isótopos, desde nuestro punto de vista, como es natural, figura su radiactividad y que se conozca la duración de su «vida», y por ende la velocidad de su desintegración.

Como a la muerte de una planta o de un animal cesa la excreción del isótopo C 14, su posterior desaparición se realiza a una velocidad de desintegración conocida. La materia subsistente, ya sea una fibra o un huesecito, contendrá el C 14 en cantidades variable, y la determinación minuciosa de esta cantidad revelará la edad de la materia en cuestión.

El especialista más eminente en esta rama de la ciencia es sin discusión el doctor Williard Libby, de la Universidad de Chicago. Nacido el año 1908 en el Estado de Colorado (EE. UU.), empezó preparándose para la carrera de ingeniero, pero por fin optó por la química, especializándose en los fenómenos radiactivos. Durante la última guerra mundial contribuyó al desarrollo de la bomba atómica.

El 9 de enero de 1948 es una fecha memorable en la ciencia de la cronología de la antigüedad. Bajo la presidencia del doctor Libby se reunieron aquel día los representantes de todas las ciencias relacionadas con la cronología para tratar de la posibilidad de averiguar la edad de una materia orgánica mediante el cálculo de su contenido en carbono radiactivo.

Como resultado de las deliberaciones, el doctor Libby reunió en su laboratorio una serie de objetos heteróclitos como jamás se había visto otra igual en el gabinete de trabajo de un químico de nuestros días: una colección de huesos de todos los tamaños, fragmentos vegetales, trozos de tela, astillas, restos de animales y vegetales, residuos de excrementos encontrados en las tumbas, urnas y pirámides procedentes de los reinos y de los imperios de los faraones y de los grandes reyes, de los mogoles, de los rajaes, de los caciques de todas las épocas y de todos los pueblos de la tierra.

Desde entonces el doctor Libby no para un momento y somete los análisis y sus conclusiones a la crítica severa de los arqueólogos, los cuales a su vez han debido a menudo revisar sus propias evaluaciones. Al principio el doctor Libby trabajaba con una aproximación de unos 180 años, pero desde entonces ha perfeccionado el método y reducido considerablemente las probabilidades de error.

No hay duda de que esta técnica de calendar abre grandes perspectivas a la cronología antigua. Para el arqueólogo —y para los que no lo son, también— es algo fantástico que los objetos aislados, carentes de vida, incluso separados de su contexto natural, revelen su edad exacta.

Esta maravilla de la ciencia moderna redundará sobre todo en beneficio del estudio de la prehistoria, pues más allá de las fechas bien conocidas de la historia, profundizando en el pasado remoto, todo se vuelve confuso e insondable.

De ahora en adelante, el problema de la determinación de la edad de la Humanidad ya no será resuelto mediante la combinación de teorías emitidas por los prehistoriadores, los zoólogos y los geólogos, sino que será el resultado de mediciones rigurosamente exactas, matemáticas, por decirlo así.

Esto no significa, claro está, que la cronología, que es una ciencia cuya finalidad estriba en el estudio de períodos y de épocas determinados de la historia antigua, haya cedido en importancia. La historiografía no tiene como objetivo la reconstitución de la historia de los reyes, sino la de las civilizaciones humanas; no aspira a describir los altos y bajos de los personajes augustos, sino las vidas y los sufrimientos de todos los seres que constituyen la raza humana. Con todo, es verdad que cuanto más nos remontamos en las tinieblas de las primitivas civilizaciones, tanto más satisfechos podemos considerarnos si logramos empezar reconstituyendo por lo menos la historia de la realeza.

Sabemos de muchísimos monarcas que existieron en algún período de la historia, pero eso es todo lo que de ellos hemos podido averiguar, pues al igual que sus súbditos y contemporáneos no dejaron tras de sí ni la más ligera sustancia susceptible de poder ser objeto de examen en un laboratorio.