En las Memorias del inglés Archibald Henry Sayce, el cual consagró toda su vida al estudio de las lenguas orientales, se lee esta frase curiosa: «Si pretendes dedicarte a los descubrimientos, debes tener presente que a menudo estarás contento de haberte equivocado». Sayce, que había nacido en 1845, formuló en 1876, a los 31 años de edad, la tesis, entonces atrevida, según la cual los monumentos jeroglíficos diseminados desde Hamath a Esmirna demostraban la existencia de un Imperio hitita homogéneo, y fue el primero en intentar descifrar los jeroglíficos hititas.

Dedicó toda su vida a resolver este problema y jamás dejó de alentar y aconsejar a los filólogos de la nueva generación, algunos de los cuales él había formado. Era ya un anciano de 86 años cuando, en 1931, escribió su último artículo sobre el mismo tema. Dos años más tarde dejaba de existir.

Los hititólogos modernos se permiten reiteradamente denigrar en cierto modo sus teorías. Así, para Friedrich, «es perder el tiempo» enfrascarse en la lectura de sus conferencias, «a menudo francamente superficiales». El mismo Sayce había reconocido en sus Memorias, publicadas en 1923, que en muchos casos sus conclusiones habían sido demasiado precipitadas y por ende inexactas, y es entonces cuando, para justificarse, escribe la frase que encabeza este capítulo. Y tiene razón; es muy fácil echar en cara a los precursores sus rodeos y sus errores. No debe olvidarse, empero, que Sayce fue no solamente el primero en reconocer la importancia de los hititas como elemento étnico civilizado, sino que fue asimismo el primero que consiguió descifrar los primeros ideogramas de su escritura jeroglífica.

En el capítulo 4 hemos expuesto algunos detalles de los métodos de desciframiento. No queremos dejar de mencionar ahora otros que son fruto de la experiencia, por ejemplo, ciertas peculiaridades que, con ciertas variantes, naturalmente, son características de las escrituras antiguas.

Una de las singularidades más corrientes es la que consiste en hacer destacar los nombres de los reyes, como es el caso, por ejemplo, en las inscripciones jeroglíficas egipcias, valiéndose de un cuadro oval, más conocido con el nombre de «cartucho». Otra es la presencia, en las antiguas inscripciones, de un signo particular delante de un personaje cuya elevada estatura bastaba para designar como a un rey; en las escrituras exclusivamente ideográficas este signo era un atributo real, ni más ni menos que la corona con que todavía aparece tocada la realeza de leyenda.

En todas las escrituras antiguas se encuentran determinativos semejantes y es sabido que, además de los nombres de los reyes, se hacían resaltar asimismo de un modo especial los de las ciudades y de los países.

Las ventajas que se obtienen al descubrir uno de estos determinativos en un texto redactado en una lengua desconocida son obvias y considerables, pues permiten identificar rápidamente sí el grupo de signos que lo acompaña se refiere a un rey, a un país o a una ciudad.

El tamaño de tales grupos de signos, es decir, su extensión o su brevedad, es otro indicio para el filólogo que los descifra, quien así logra situar inmediatamente la lengua en su contexto histórico y a partir de entonces los nombres de los personajes conocidos por la historia de los pueblos vecinos son otros tantos datos seguros que le ayudan en su cometido de descifrar el jeroglífico. En el caso del descifre, ahora ya prácticamente resuelto, de los jeroglíficos cretenses, desde un principio resultó decisiva la presencia de unas barritas oblicuas que tenían por objeto separar las palabras. El haberse dado pronto con el secreto de estas barritas, que en aquellos textos hacían las veces de las comas en nuestra escritura corriente, fue la condición previa que permitió descomponer en palabras los grupos de pictogramas. Y nos preguntamos: ¿Cómo hubiera sido posible, sin este descubrimiento, separar, como se hizo sistemáticamente a partir de 1950, las primeras y las últimas sílabas de las palabras de la escritura cretense?

Además de cuanto llevamos dicho, todo desciframiento presupone, naturalmente, el conocimiento previo de si la escritura debe leerse de derecha a izquierda, de arriba abajo o viceversa (solamente a los europeos nos parece lógico que escribamos y leamos de izquierda a derecha).

Éste fue el primer problema con el que hubo de enfrentarse Grotefend y también el más arduo cuando hace unos 150 años se propuso descifrar los primeros textos cuneiformes, pues en una tabla cuadrada existen, en principio, cuatro posibilidades de lectura, según el sentido por donde se empiece.

Ante las inscripciones jeroglíficas hititas no había problema de esta clase, pues en su gran mayoría eran monumentales y estaban grabadas sobre rocas, piedras o esculturas, lo cual hacía suponer que el tallista se las habría compuesto para que pudieran ser leídas fácilmente por el primer llegado.

Un signo particular, muy sencillo, bustrófedon, «como los bueyes trazan los surcos arando», permitió intuir la dirección de la lectura.

El signo jeroglífico

colocado al principio de la línea indicaba que también allí comenzaba la frase (suposición que la experiencia con otras escrituras debía confirmar) y luego, según el lugar donde se encontraba el espacio al finalizar una línea, podía también determinarse la dirección de la grafía, obteniéndose, además, una prueba suplementaria observando que los pictogramas (manos, pies, cabezas) estaban orientados alternativamente en direcciones completamente opuestas.

El investigador tiene todavía otra posibilidad para poder determinar por lo menos el carácter de la escritura desconocida: le basta con que cuente los signos. En efecto, es evidente que cuando una escritura desconocida comprende menos de treinta signos, no puede ser silábica, porque los sonidos de una lengua no pueden expresarse con sólo treinta signos. Por consiguiente, se trata de una escritura alfabética. Por contra, si los signos son más de ciento, no hay duda que nos encontramos ante una escritura silábica, y si el número de ideogramas es muy superior, entonces es del tipo analítico.

«Nada puede descifrarse de la nada», dice Friedrich con razón, y cita como ejemplos la escritura de la isla de Pascua y la de Mohenyo Daro (Pakistán), a las cuales, por ahora, no se acierta a encontrarles afinidades con ninguna de las escrituras conocidas. En cambio en el caso de la escritura hitita jeroglífica, mediante la aplicación de los métodos que hemos expuesto con un par de ejemplos, desde un principio fue posible definir, por lo menos, el carácter de la grafía, y luego, gracias a la experiencia adquirida por dos generaciones de filólogos descifradores, se logró identificar bien pronto algunos ideogramas.

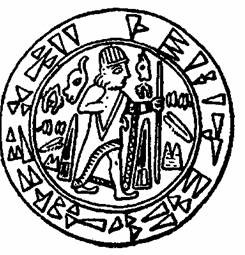

El sello de Tarkumuwa (Tarkondemos) que permitió iniciar el descifre de los jeroglíficos hititas.

Cuando, con anterioridad al año 1880, dio Sayce comienzo a sus tentativas de interpretación, un hada bienhechora pareció tomarle bajo su protección, agraciándole con lo que, según hemos ya dicho, constituye el sueño dorado de todos los filólogos: un texto bilingüe.

Porque se trataba, en efecto, de un texto bilingüe.

Hacia el año 1860, un numismático de Constantinopla, llamado Jovanoff, adquirió en Esmirna un pequeño sello redondo de plata que representaba a un personaje rodeado de signos desconocidos con una inscripción cuneiforme en el exergo.

En el curso de sus investigaciones vino Sayce en conocimiento de este hallazgo, del que el doctor Mordtmann había dado en 1862 una breve descripción, e inmediatamente barruntó jeroglíficos hititas en los signos interiores misteriosos. De ser así, iba a poder iniciar el descifre en un texto bilingüe.

No hay palabras para expresar su desilusión cuando vio que eran vanos todos sus esfuerzos para dar con el paradero del sello en cuestión. Si bien era cierto que había sido traído a Inglaterra, también lo era que parecía habérselo tragado la tierra desde entonces, en vista de lo cual se dirigió Sayce a los especialistas, a los Museos, a la opinión pública, y escribió innumerables cartas exhortando a que se pusieran en relación con él cuantos supieran de la existencia del sello.

Finalmente, un funcionario del Museo Británico le informó que recordaba aquel sello tan curioso, precisamente porque alguien se lo había ofrecido en venta al Museo el año 1860, pero la Dirección, después de muchas vacilaciones, husmeando una mixtificación, había rehusado adquirirlo.

Sayce abandonaba ya toda esperanza, cuando el funcionario le escribió nuevamente que, si su memoria no le era infiel, antes de devolverse el sello a su propietario, y como medida de precaución, se había sacado un molde, el cual debía de encontrarse en algún sitio.

Poco después recibía Sayce la copia del sello, y un examen rápido bastó para convencerle de que no andaba errado: ¡el sello encerraba, en efecto, un texto bilingüe!

Pero entonces surgió la gran dificultad, pues este texto bilingüe era demasiado corto, contenía demasiados pocos signos para permitir una comparación eficaz entre los jeroglíficos y los grupos cuneiformes.

El texto era el siguiente:

Tar-rik-tim-me sar mat Er-me-e, «Tarriktimme rey del país de Erme».

Este sello fue bautizado entonces con el nombre de «Tarkondemos», pero actualmente se le conoce por el más apropiado de «Sello de Tarkumuwa».

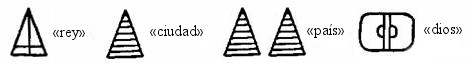

A copia de innumerables tanteos y suposiciones llegó Sayce a la conclusión que los jeroglíficos

correspondían a los signos cuneiformes «rey» y «país».

Es un desatino el pretender, como ahora hacen algunos, que así sólo identificó el valor gráfico de la palabra, pero no el valor fonético de estos jeroglíficos. En todo caso no puede negársele a Sayce el mérito de haber sido el primero en descifrar los primeros signos jeroglíficos hititas, y posteriormente se ha reconocido que no se equivocó.

Desgraciadamente, como hemos dicho, el sello de Tarkumuwa ya no daba más de sí, y por más que se intentara establecer, mediante rodeos, un parangón y nuevas correspondencias entre los caracteres cuneiformes y los jeroglíficos, todas las tentativas resultaron inútiles. Más afortunado fue Kurt Bittel en sus investigaciones con otros sellos encontrados en Bogazköy, aun cuando persistiera la brevedad de las inscripciones como principal obstáculo.

Al infatigable Sayce no le arredraban los fracasos, y se dedicó con ahínco al estudio de otros documentos epigráficos que clasificó, comparó y analizó en busca de alguna relación entre ellos. En sus primeros ensayos cometió ciertamente muchos errores, pero logró identificar los jeroglíficos siguientes:

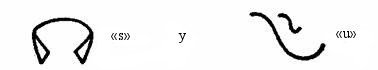

(este último signo lo había descubierto en el templo de Yazilikaya, en cuyos muros encabezaba siempre las inscripciones que representaban a la divinidad) y las terminaciones:

Este resultado no era de desdeñar, muy al contrario. Era asombroso que en el mismo año de haberse descubierto la existencia de un pueblo se hubiera conseguido ya descifrar no menos de seis signos de su escritura, los cuales servían para expresar sonidos en una lengua totalmente desconocida.

Repetimos, es innegable que Sayce cometió muchos errores, llevado de su entusiasmo y de su exceso de imaginación, pero su obra, tal vez su misma fantasía, sus mismos errores, provocaron —y esto fue su mérito principal— la emulación entre los filólogos de las generaciones siguientes.

Después de resueltos los primeros descifres, tuvieron que transcurrir casi veinte años hasta que surgiera otro lingüista poseído del entusiasmo de Sayce, dispuesto a resolver el misterio de los jeroglíficos hititas.

Con el tiempo había llegado el momento de emprender una nueva tarea, la de considerar la cuestión hitita desde otro punto de vista. A todo descubrimiento importante, con su cortejo de agitaciones y de euforia, le sigue siempre una pequeña pausa que se aprovecha para la reflexión, para digerirlo, por decirlo así; pausa durante la cual surge un hombre que se ocupa en reunir y clasificar las ideas fundamentales del problema. Este hombre había iniciado ya sus trabajos en la sombra.

Cuando, después de ímprobos trabajos, exhumaba sir Arthur Evans a finales del siglo pasado el palacio de Minos, en Creta, se encontraron allí unas dos mil tablillas de arcilla, cuya publicación se reservó en su calidad de descubridor.

Una parte de las inscripciones que contenían apareció el año 1909 en su obra Scripta Minoa I, que debía ser seguida pronto por un segundo volumen, pero no fue así, Esas tablillas cretenses, vestigios importantísimos de la protohistoria europea (después del descifre parcial por Michael Ventris sabemos que son verdaderamente sensacionales) fueron apiladas a la muerte de Evans en cajas y depositadas en las cabañas de campesinos de Creta y en los sótanos del Museo de Atenas, de modo que los investigadores, que durante tanto tiempo se habían esforzado en descifrar el misterio de la escritura cretense, no consiguieron tener acceso al material epigráfico original. Tuvieron que pasar nada menos que otros cuarenta años hasta que en 1952, John Myres, amigo y discípulo de Evans, ya muerto éste, diera a la luz el segundo volumen de Scripta Minoa.

Por una casualidad, poco tiempo antes, el americano Blegen había descubierto unas placas en Pilos y las publicó doce años después, en 1951. Luego se publicaron también apresuradamente algunos textos exhumados durante los años precedentes, y todo este material epigráfico hizo posible que lograra resolverse, hasta cierto punto, naturalmente, el misterio de la escritura cretense, que había ocupado inútilmente a toda una generación de filólogos.

Este ejemplo, relativo a un ciclo cultural al que estamos íntimamente ligados, muestra hasta qué punto en los momentos decisivos la carencia de textos puede frenar los descubrimientos e impedir que se realicen y se consigan nuevos descifres.

Pero existen, además, otros obstáculos, éstos puramente técnicos. Así, por ejemplo, en la mayoría de los casos los filólogos no tienen posibilidad de poder consultar los documentos originales que se encuentran diseminados por todos los museos del mundo, y esto les obliga a contentarse con reproducciones, con la agravante de que las copias que de ellas hayan podido tomarse allí son poco menos que ilegibles, porque los primeros croquis, por algún motivo u otro, eran muy defectuosos y luego, claro está, a cada nueva reproducción se iba de mal en peor.

Después de los errores cometidos por los primeros dibujantes encargados de reproducir los documentos y las inscripciones (algunas reproducciones estaban demasiado influidas por las propias preocupaciones estéticas de sus autores), los arqueólogos respiraron y saludaron con entusiasmo el advenimiento de la fotografía (la fotografía instantánea, como es natural, pues con la daguerrotipia no podía hacerse gran cosa en el desierto o en la selva). Se creía que el ojo imparcial e insobornable del aparato fotográfico registraría sin duda alguna fiel y objetivamente el aspecto y el relieve verdaderos del original.

Sin querer entrar en detalles, no hace falta ser un especialista para comprender que ninguna dificultad presentaba entonces ya la fotografía de un sello jeroglífico en la calma de un estudio. Otra cosa era cuando el arqueólogo, suspendido de una cuerda y en posición bien incómoda, intentaba fotografiar alguna inscripción tallada en una roca cortada a pico, pendiente horas y horas del ángulo de incidencia apropiado de los rayos solares del momento, fugaz y favorable, a menudo bruscamente echado a perder por una nubecilla que en el preciso instante de disparar apagaba el brillo del sol.

Y eso después de haber estudiado durante muchos días la posición que en principio parecía garantizar una mejor iluminación y sacar el máximo partido posible de todos los detalles de una inscripción maltratada severamente por los elementos a través de los siglos.

No es raro el caso de haberse publicado hasta media docena de fotografías de una misma inscripción rupestre, tomadas en diferentes horas del día y desde ángulos distintos. A base de ellas habían los arqueólogos sacado importantes conclusiones, que ellos creían definitivas, hasta que un buen día en otra fotografía más reciente descubrían repentinamente algunos signos de los que no había ni rastro en ninguna de las anteriores.

Esta digresión tiene por objeto hacer resaltar cuan importante, mejor dicho, imprescindible, es para todo trabajo de desciframiento el que alguien de vez en cuando se consagre por entero a la tarea ingrata y dura de recoger y coleccionar periódicamente todo el material procedente de un determinado sector de investigación, clasificándolo y por fin fotografiándolo concienzudamente para que las copias resulten fiel reproducción del original.

En lo que se refiere a los jeroglíficos hititas, esta digamos misión la emprendió metódicamente el alemán Leopold Messerschmidt (1870-1911) el año 1900. Su Corpus inscriptionum Hettiticarum, ampliado y completado en 1902 y en 1906, contiene la reproducción esmerada de todas las inscripciones jeroglíficas hasta entonces conocidas.

Los investigadores habían comenzado por descifrar las cuatro inscripciones de las piedras de Hamath; el Corpus de Messerschmidt contiene cien textos jeroglíficos muy diferentes entre sí, monumentales, profusos, breves y escasos de líneas, intactas o mutiladas, procedentes de piedras o de tablillas de arcilla.

Para la gran mayoría, la publicación de este álbum fue una verdadera sorpresa, por cuanto evidenciaba que los hititólogos disponían de un material ingente, mucho más considerable del que había sido preciso para descifrar otras lenguas antiguas. ¿No sería posible ampliar los conocimientos que de la civilización hitita se poseían y sacar nuevas conclusiones partiendo de tan favorables condiciones?

Unos años antes se había dedicado al problema de resolver los desciframientos hititas un arqueólogo, cuya actuación sorprendente estimuló y confundió al mismo tiempo a los filólogos.

Su primero y más importante trabajo apareció en forma de artículos en 1894, artículos que fueron reunidos en un libro cuatro años más tarde, con el título de Hititas y Armenios, y del que un especialista tan destacado como Friedrich escribía todavía cuarenta años más tarde que «… somete a la inteligencia a una ruda prueba, pues no es tarea fácil descubrir todas las riquezas ocultas que contiene».

El sabio que con tan asombrosa lucidez exponía nuevas tesis era el asiriólogo Peter Jensen (1861-1936), en cuya obra, que es un verdadero prodigio, las revelaciones de capital importancia se entrelazan con ingeniosos errores, hasta el punto de que todos los filólogos que le sucedieron se verían obligados a empezar la carrera tomando posición ante las teorías que expone. La obra de Jensen contiene errores de bulto, pero como están apoyados por argumentaciones que a primera vista parecen irrebatibles, se ha tardado muchos años en poder descubrirlos y eliminarlos. Es de todo punto imposible dar siquiera una idea de la exuberante erudición filológica de Jensen, y nos contentaremos con unos ejemplos que ponen en evidencia sus revelaciones acertadas y sus errores.

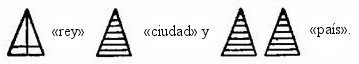

Jensen atribuye correctamente al jeroglífico

el significado «yo soy», mejorando así la interpretación «yo hablo» de Sayce.

En cambio, poco después, lo estropea todo al confundir los ideogramas

Jensen no hacía ninguna distinción entre

que para él tenían ambos la significación de «rey», y, por consiguiente,

sería algo así: «un gran rey» o un «superrey».

Luego acertó nuevamente, y ello influyó de un modo decisivo en los descifres posteriores del hitita jeroglífico, el nombre de la ciudad de Carquemis:

Y por fin, basándose en numerosas interpretaciones, atinadas unas y falsas otras, en cuyo favor esgrimía con el mismo ardor los argumentos correspondientes, concluyó con la afirmación rotunda que constituye el coronamiento de su obra: «El hitita jeroglífico tiene afinidades con el armenio».

Contra semejante aserto se han aducido por lo menos una docena de razones, a cual mejor documentada, y entre ellas citaremos, como más evidente, la de Friedrich, quien fue el primero en hacer observar que, cuando se adoptó el alfabeto armenio, allá por el año 400 antes de J. C., hacía ya de 1.000 a 1.200 años que se estaba usando la escritura jeroglífica hitita.

Lo más curioso en Jensen no es que jamás reconociera sus errores, sino que incluso defendiera sus teorías con una terquedad digna de mejor causa. Tuvieron que transcurrir muchos años para que condescendiera en revisar algunos de sus primitivos puntos de vista; pero entonces se dio el caso tragicómico de que, volviendo sobre sus anteriores afirmaciones, declaró como falsa una interpretación suya acertada: la de los ideogramas que representan la ciudad de Carquemis.

Sea como fuere, sus trabajos abrieron una brecha en este campo de investigación, y durante años los filólogos que le sucedieron no añadieron a los suyos ningún resultado importante.

Para el lector a quien interesaren los problemas relativos al descifre de los textos antiguos, vamos a mencionar, según el orden cronológico de la aparición de sus trabajos, los nombres de los filólogos que después de la muerte de Jensen y hasta el año 1920 se esforzaron en esclarecer el misterio de los jeroglíficos hititas: C. J. Ball, J. Menant, J. Campbell, F. F. Peiser, J. Halévy, C. R. Conder, L. Messerschmidt, Fritz Hommel, A. Gleye, R. Rusch, R. C. Thompson, A. E. Cowley, G. Arthaud, Cari Frank.

Para dar una idea de cómo, vulgarmente hablando, se navegaba todavía entonces, bastará decir que, con raras excepciones, los investigadores apenas pudieron ponerse de acuerdo sobre ninguna interpretación, aparte de que, algunas veces, y por haber basado sus hipótesis en conclusiones erróneas, todo su trabajo resultaba vano y tenían que volver a empezar. Esto es lo que le sucedió a Peiser, quien dio una ingeniosa interpretación de una inscripción de Carquemis, que luego resultó inexacta por haber partido de una falsa disposición de las líneas.

He aquí un ejemplo de otras divergencias de pareceres. Halévy consideraba a los hititas como a un pueblo semita; Gleye, profano y autodidacta, pretendía explicar etimológicamente los jeroglíficos por medio de las lenguas finougrianas, mientras Cowley se inclinaba por el origen caucásico.

De todos modos, desde entonces hasta el 1930, se consiguió descifrar con bastante seguridad algunos nombres de ciudades (Tyana, Hamath, Gurgum), y así se dispuso de algunos ideogramas más, que pudieron ser utilizados en lecturas posteriores.

La controversia que por los años 1923-24 opuso Cari Frank a Jensen muestra con qué fanatismo defendían los filólogos sus respectivos puntos de vista, degenerando incluso sus divergencias —que al profano se le antojarían insignificantes— en el terreno del ataque personal.

Frank había publicado, tratando de los desciframientos, un libro con el título de: Las pretendidas inscripciones jeroglíficas hititas, y la crítica acerba que le dedicó Jensen en la Revista de Asiriología hizo el efecto de una bomba. Jensen en su artículo se mostraba indignado de que Frank se hubiera apropiado el método de desciframiento que él ideara treinta años atrás, y luego de pasar por la criba la obra de Frank, pulverizó sistemáticamente todos sus argumentos, terminando con estas palabras: «… es con un sentimiento de vergüenza que dejo la pluma».

No se hizo esperar la reacción de Frank, quien escribió en su Contribución al estudio de las inscripciones jeroglíficas hititas: «… me repugna ocuparme en todo este fárrago». «Su obra no posee ni la más elemental comprensión del significado de las inscripciones…», «… en parte alguna se vislumbra el menor destello de genio»… y esta última frase la destaca subrayándola.

Mirando las cosas objetivamente, debemos reconocer que ambos andaban acertados y desacertados a la vez. Tenían razón al afirmar que el otro había cometido errores importantes, pero no cuando cada uno pretendía que solamente el otro.

Quien tilde de impertinente el tono de esta polémica, olvida que un gran problema, incluso cuando se trata de uno puramente intelectual, exige un abandono total por parte del investigador, que a su solución debe consagrar toda una vida.

Después de esta apasionada disputa, a la mayoría de los filólogos les pareció que, en lo tocante a los jeroglíficos hititas, se había alcanzado una situación demasiado violenta. Nadie quiso echar más leña al fuego y transcurrieron algunos años durante los cuales nadie se arriesgó a publicar sus conclusiones, hasta que en 1928 el joven filólogo italiano Meriggi propuso nuevas interpretaciones, y luego, súbitamente, a partir de 1930, un grupo de sabios de la nueva generación, Ignace J. Gelb, americano, Emil O. Forrer suizo, y Helmuth Th. Bossert, alemán, decidieron hacer tabla rasa y emprendieron las investigaciones desde el principio.

Sus tentativas llamaron fuertemente la atención porque, cosa rara, por primera vez en la historia de los desciframientos estaban en principio de acuerdo sobre un gran número de interpretaciones. Fue su recompensa el apoyo que recibieron del prohombre de la hititología en persona, Friedrich Hrozny, quien interrumpió de repente su silencio de muchos años para declarar que un examen de los resultados a que los jóvenes filólogos habían llegado le había demostrado que concordaban con los que él mismo había obtenido en el estudio de la escritura cuneiforme. Y entonces, para colmo, un acontecimiento imprevisto y providencial vino a esclarecer lo que a pesar de sus largas investigaciones los filólogos no habían podido elucidar aún.

En 1934 el arqueólogo alemán Kurt Bittel, continuando las excavaciones en Bogazköy, capital de los hititas, donde Winckler había recogido ya un material epigráfico de un valor excepcional, de buenas a primeras encontró unos trescientos sigilos de arcilla, de los cuales cien eran bilingües.

Desde hacía mucho tiempo, debido a los fracasos de interpretación sufridos en los albores de la época de los desciframientos, se había prácticamente abandonado el estudio de los sigilos, pero ahora los filólogos se pusieron al trabajo con nuevo ardor. En 1936 Bittel y Güterbock consiguieron descifrar el primer nombre del rey hitita Shubiluliuma (1375 a 1335 antes de J. C.) y cuya interpretación había sido objeto de apasionadas y violentas controversias. Este descubrimiento permitió determinar rápidamente el significado de otra inscripción.

Hacía mucho tiempo que se conocía en el peñasco de Nishan Tash, cerca de Bogazköy, una inscripción de grandes dimensiones, pero desgraciadamente muy deteriorada por el tiempo. Se había supuesto siempre que se remontaba al reinado de Shubiluliuma y ahora se obtuvo la certidumbre de ello, pues su nombre, en jeroglífico, figuraba en el edículo que siempre rodea el nombre de los soberanos hititas y es el equivalente del cartucho en el que se hallan inscritos los de los faraones. Por la experiencia se dedujo que se hallaban en presencia de una cronología de nombres reales, pues a todos los soberanos orientales les agradaba hacer figurar en las inscripciones los nombres de sus antepasados hasta llegar a la tercera generación.

Un detalle llamó la atención de los arqueólogos: los ideogramas correspondientes a los nombres del padre y del bisabuelo eran idénticos, variando en cambio el del abuelo. Esto parecía indicar que entre dos de los predecesores de Shubiluliuma había reinado otro soberano de nombre distinto.

Así fue, en efecto, y sus nombres eran conocidos desde hacía tiempo, pues las listas reales hititas se mencionaban repetidas veces en las tablillas cuneiformes de Bogazköy. El padre de Shubiluliuma se llamaba Tudhalia III y su bisabuelo Tudhalia II, mientras que Hattusil, nombre que no se parece en nada a los anteriores, era el nombre de su abuelo.

Estos nombres encajan admirablemente en la inscripción de Nishan Tash. El descifre posterior de otros sigilos confirmó y amplió esta interpretación.

Por fin se había conseguido leer, sin que quedara la menor sombra de una duda, cuatro nombres de soberanos hititas: Shubiluliuma, Tudhalia, Hattusil y Urhi-Tesup. Ésta era la primera prueba irrecusable de la exactitud de la mayoría de los ideogramas descifrados hasta entonces por los filólogos ingleses, alemanes, americanos e italianos a lo largo de cincuenta años de trabajo ímprobo y a menudo desmoralizador.

Sin embargo, siempre hay un pero. Una vez más los progresos alcanzados no respondieron a las esperanzas que en ellos se habían fundado para el momento en que estuviesen descifrados los nuevos sigilos encontrados.

Los textos de estos sigilos eran demasiado cortos y muchas veces los caracteres de las tablillas sólo podían leerse con grandes dificultades; incluso ciertas inscripciones eran demasiado fragmentarias para poder sacar nada en limpio de ellas.

Güterbock, profesor alemán en Ankara, que desempeñó un papel decisivo en la interpretación de los sigilos, no ocultaba su pesimismo ante tal estado de cosas. ¿No había escrito el mismo Sayce: «No tengo ninguna esperanza de que pueda realizarse un descifre en el verdadero sentido de la palabra a menos que la suerte nos depare un texto bilingüe suficientemente largo»?

Por fin, he aquí que lo inverosímil, lo imposible, que iba a permitir que la hititología saliese del callejón sin salida en que se encontraba, aquello en que Sayce ya no osaba creer, aquello sucedió. El gran texto bilingüe, sueño dorado de todos los filólogos desde hacía 70 años, fue descubierto por fin en 1946. Y es curioso que lo fuera precisamente por el hombre que, si bien había trabajado con Güterbock en el descifre de los sigilos, se había declarado optimista en 1942 y confiaba que la escritura jeroglífica hitita podría llegar a ser descifrada incluso sin ayuda del tan anhelado texto bilingüe largo.

Este hombre no es otro que el profesor alemán Helmuth Th. Bossert, y si pudo realizar este descubrimiento se debe a que encontrándose un día del otoño del año 1933 en una recepción ofrecida por el ministro turco de Instrucción Pública, contestó sin vacilar: «Ya lo creo, ¿por qué no?», cuando se le preguntó si aceptaría una cátedra en Estambul. Pero esto es otra historia que guardaremos para el último capítulo.