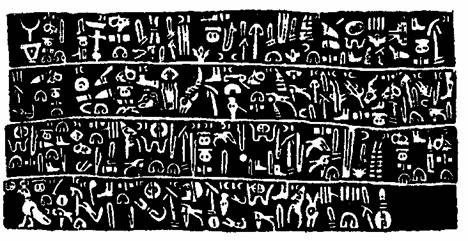

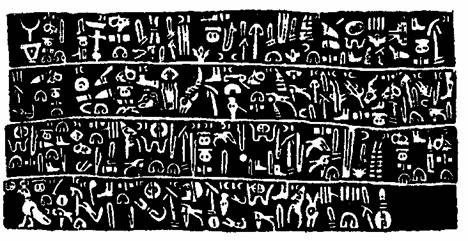

Inscripción pictográfica de Carquemis.

Gracias a Hrozny empezó a descubrir su secreto, a hablar, una segunda parte de los archivos de Estado de Hattusas, pero veamos cuál era la verdadera situación de entonces.

De las innumerables tablillas de arcilla encontradas en Bogazköy entre 1906 y 1912, algunas pudieron ser descifradas inmediatamente allí mismo por Winckler, porque los hititas habían redactado sus documentos oficiales en una lengua prestada, o sea en acadio, la lengua diplomática usual de la época (conocida desde hacía tiempo), y los habían escrito en caracteres cuneiformes asiriobabilónicos, que tampoco tenían secretos para los descifradores.

Ahora Hrozny había conseguido leer otra parte, o sea las tablillas que los hititas habían escrito también en caracteres cuneiformes, que no eran los suyos, pero en su propia lengua. Estos textos escritos en la lengua del pueblo hitita eran de carácter jurídico, religioso y médico, y daban cuenta de las hazañas de los reyes y de los pueblos hititas, de sus usos y de sus costumbres. Todo parecía indicar que, por fin, podría ofrecerse una idea de conjunto sobre aquel pueblo. Esto era sólo verdad en principio, pues en materia de historiografía no se dan jamás conclusiones definitivas, sino tan sólo provisionales. En una palabra, la historia había hablado, pero se había reservado la última palabra. La obra de Hrozny suscitó, a raíz de su aparición, nuevos problemas, los cuales a su vez promovieron nuevas controversias.

En primer lugar exteriorizaron su mal humor los arqueólogos, llamémosle clásicos, porque dentro de las teorías hasta entonces sustentadas por ellos no encajaba en modo alguno el hecho de que un pueblo indoeuropeo hubiese podido ejercer su dominación en el Asia Menor, y, a pesar de ser ellos mismos los que hubieran debido resolver solos la cuestión, los historiadores pidieron a los filólogos, en son de burla, que les precisaran el origen de esta población indoeuropea.

Les llegó el turno a los indoeuropeizantes, quienes reprocharon a Hrozny —el cual, por cierto, no era de formación indoeuropeizante— sus numerosos «resbalones» al tratar de los parentescos lingüísticos, pues en su entusiasmo se había contentado a veces con simples aproximaciones. Naturalmente, la necesidad de efectuar revisiones en su obra no rebaja el mérito original de su descubrimiento. No obstante, algunas correcciones eran indispensables.

El primero en entrar en liza, a partir del año 1920, fue el alemán Ferdinand Sommer (nacido el 1875 en Tréveris), quien sometió el conjunto de la tesis de Hrozny a una crítica puramente filológica, pero extremadamente severa. Más tarde completaron su obra, en numerosos detalles, los también alemanes Johannes Friedrich y Albrecht Götze. Por su parte, el francés L. Delaporte revisó en 1929 la gramática hitita, y en 1933 el americano Sturtevant y, finalmente, en 1946, Johannes Friedich (nacido en 1893, profesor de Leipzig, instalado en Berlín desde 1950) hicieron progresar considerablemente los conocimientos que se poseían ya sobre la lengua de los hititas.

En 1940 publico Friedrich, como segundo volumen de su Manual hitita, una antología de textos con numerosas aclaraciones y un index, y en 1952-1954 apareció su gran Diccionario de la lengua hitita.

El mismo Friedrich reconoce, en el prefacio de su obra, que todavía queda mucho que hacer hasta lograr dominar completamente el vocabulario y las peculiaridades de la gramática hitita, e insiste sobre todo en los textos religiosos que contienen numerosas «expresiones poéticas cuyo verdadero significado es un enigma para nosotros, y puede que siga siéndolo por mucho tiempo todavía». Por si acaso, en vez del sentido literal de las palabras, muy a menudo indica términos genéricos, como «un vestido», «un pastel» e incluso «substantivos de significados indeterminados».

Pero esto no cuenta al lado de una de las últimas frases de su introducción, en la que, con la mayor naturalidad del mundo —demostrando con ello su probidad intelectual—, observa incidentalmente:

«En contados lugares me he permitido corregir ciertos errores de los antiguos amanuenses hititas, como, por ejemplo, algunos determinativos repetidos o mal colocados».

Pero no se crea que el proceso cuyo desarrollo hemos descrito brevemente sea tan simple como a primera vista parece, si debemos contentarnos, como es el caso aquí, con la enumeración de las fechas.

En efecto, un suizo emprendió el año 1919 el estudio de algo que hasta entonces no había preocupado a nadie, porque el problema hitita era ya considerado como bastante arduo por sí solo para que alguien pudiera pensar en complicarlo más aún. Esto es precisamente lo que hizo el filólogo suizo Emil Forrer con la publicación de su libro Las ocho lenguas de las inscripciones de Bogazköy.

Esta obrita importantísima empieza con esta afirmación categórica: ¡Ni una menos!

«Del examen de la totalidad de los fragmentos hallados en Bogazköy se desprende que contienen textos en no menos de ocho idiomas diferentes, a saber: además del sumerio y el acadio, al que hasta ahora se consideraba como lengua hitita y al que, como vamos a ver, deberíamos llamar el canesita, el indoario, el hurita, el protohitita, el luvita y el palaista».

Pero lo más sorprendente no era la diversidad de las lenguas identificadas por Forrer. Sus conclusiones eran exactas; pero pronto se advirtió que la mayoría de las tablillas estaban realmente escritas en dos lenguas principales, y que las otras estaban solamente representadas por fragmentos interpolados en los demás textos. La multiplicidad de las lenguas es una característica común a toda ciudad cosmopolita, lo era ya entonces y sigue siéndolo actualmente.

Si dentro de algunos siglos alguien descubriera, entre las ruinas de la ciudad de Londres, que mientras tanto hubiese desaparecido del mapa, como la antigua Babilonia, pongamos por caso, vestigios de signos raros de rótulos de tiendas del barrio chino, por ejemplo, a nadie se le ocurriría atribuir por eso un papel preponderante en el Londres del siglo XX a la lengua china.

Ya era más desconcertante Forrer con su afirmación, según la cual a la lengua hitita sería más propio llamarla «canesita». O sea, que a los dos años de haber aparecido la obra maestra de Hrozny, surgía inopinadamente la duda de si lo que éste había descifrado era verdaderamente la lengua hitita.

Aun cuando la conclusión de Forrer era indiscutible, no consiguió imponer su opinión, porque, si bien «hitita» resultaba inexacto, nadie quiso renunciar a un término que el uso había consagrado, para substituirlo por otro que quién sabe si luego no correría mejor suerte.

Forrer fundaba su raciocinio en la suposición, admitida por todos, de que los héteos; de la familia indoeuropea, habían invadido el Asia Menor. Pero entonces, claro está, quedaba por aclarar qué había sido de la población autóctona, y como durante mucho tiempo no pudo aportarse dato alguno para esclarecer el problema, se les dio a los primitivos habitantes del país el nombre de «protohititas».

Luego se cayó en la cuenta de que en los documentos de Bogazköy ocurrían de vez en vez inscripciones en la lengua no indoeuropea de los protohititas, y siempre acompañadas de la mención «Hattili» (en hatti). Sin duda alguna esta expresión era derivada del nombre «hatti», con el cual se designaba el territorio en donde se hablaba esta lengua. Que este país tenía ya su propio rey antes de que los indoeuropeos penetrasen en Asia Menor en plan de conquista lo atestiguan las inscripciones descifradas de tres tablillas del rey Annitas de Nesa, en las que se refieren las guerras victoriosas contra un «rey de Hatti». De modo que los verdaderos hititas (hatti) y a los cuales debemos llamar así, son los protohititas, y no los conquistadores indoeuropeos.

Desgraciadamente, los sabios se enteraron demasiado tarde de la existencia del elemento étnico cuya lengua había sido la hitita, o sea cuando, basándose en la Biblia, se designaba ya con este apelativo a los inmigrantes indoeuropeos, y no hubo manera de subsanar esta confusión. Las revelaciones de Forrer empezaron por ser tomadas en consideración, pero por poco tiempo, y ahora la cuestión ha perdido ya actualidad. He aquí cómo resumía recientemente la situación un arqueólogo inglés:

«Ya que este pueblo y su idioma oficial han venido conociéndose con el nombre de “hitita”, conviene seguir llamándoles así».

Al expresar su opinión de que a la lengua descifrada por Hrozny debía de llamársela «canesita», alegaba poner el hecho de que eran precisamente habitantes de la «ciudad de Kané» los que entonaban los cánticos sagrados hititas. Este argumento no vale menos que otros que se aducen en apoyo de proposiciones similares, pero ninguno basta. En el momento actual ignoramos aún que nombre se daban a sí mismos los «hititas» cuando penetraron en el Asia Menor.

Aun cuando la certidumbre que poseemos de la filiación indoeuropea de los hititas y el hecho de que su idioma pudiera ser descifrado tan pronto hayan facilitado en gran manera la reconstitución de la historia del pueblo hitita, quedan todavía en el aire algunos problemas relacionados precisamente con su lengua y con su escritura. Nos contentaremos con citar tres:

Primero: Sabemos de cierto que los hititas eran inmigrantes, pero continuamos ignorando su país de origen. Después de las investigaciones realizadas por Hrozny parecía que este problema había quedado definitivamente resuelto al serlo el del desciframiento de sus archivos, puesto que Hrozny no solamente había demostrado el carácter indoeuropeo de los hititas, sino al propio tiempo señalado también que la lengua hitita pertenecía al llamado grupo kentum de las lenguas indoeuropeas, es decir, al grupo occidental: el griego, el latín, el celta y el germánico[1].

Así parecía evidente que los hititas procedían del Oeste, y que habían invadido el Asia Menor después de atravesar los Balcanes y el Bósforo. Pero hoy, que ya sabemos mucho más de las evoluciones peculiares a ciertas lenguas indoeuropeas, ya no se acepta a pies juntos esta teoría, antes bien, algunos arqueólogos afirman, no sin aducir razones de peso, que los hititas eran originarios de la otra vertiente del Cáucaso. Uno de los argumentos que Sommer presenta en apoyo de esta tesis es el comienzo de una oración que forma parte del ritual promulgado por el rey hitita Muwatallis (hacia el año 1300 antes de J. C):

Dios del sol celestial, pastor de la humanidad,

tú que surges del mar, sol celestial

y asciendes al cielo,

Dios del sol celestial, ¡mi señor!, que al hombre,

al perro, al cerdo y a los animales salvajes del campo

cada día juzgas, ¡oh tú, divinidad solar!

El segundo verso es enigmático: «… surges del mar». Sí se tiene en cuenta que en los tiempos de Muwatallis los hititas llevaban ya por lo menos 400 años instalados en el interior de Anatolia, esta alusión al alba no puede ser más que una reminiscencia, puesto que para los habitantes de Anatolia el sol no emerge del mar. Quedan, no obstante, dos posibilidades, a saber: que durante su migración los hititas hubieran tenido a la izquierda el mar Negro o el mar Caspio.

Segundo: Los nombres de los reyes de este pueblo indoeuropeo no son indoeuropeos, sino protohititas desde los tiempos más remotos. Lo mismo podemos decir de los nombres que los hititas daban a sus dioses, los cuales son todos también protohititas y hurritas. Esto podría explicarse por el proceso de asimilación pacífica que tuvo efecto al adoptar los conquistadores hititas progresivamente las costumbres de los indígenas. Pero esta explicación deja mucho que desear.

Tercero: En tiempos de los primeros reyes hititas existían en Anatolia varias factorías asirías muy florecientes, una de las cuales, de las más poderosas, radicaba en la actual Kultepe, cerca de Kayseri, y numerosas tablillas —las que recibieron primeramente el nombre de «capadocias»— dan fe de la importancia de sus transacciones comerciales.

Sorprende, por consiguiente, que un pueblo como el hitita, el cual desde un principio había escrito la mayoría de sus documentos y noticias en cuneiforme asiriobabilónico, no adoptara la escritura de los comerciantes asirios, sino otro carácter de letra bien distinto y que no se encuentra en ninguna otra parte, pero que todo hace suponer que es muy antiguo.

Tanto si los hititas eran originarios del nordeste como del noroeste, lo cierto es que la escritura cuneiforme no es una invención hitita, sino que procedía del sur de Mesopotamia. Y uno se pregunta: «¿Dónde la habían aprendido?».

Inscripción pictográfica de Carquemis.

Esta es, en grandes líneas, la historia del desciframiento de las tablillas de Bogazköy escritas en cuneiforme hitita, o sea de aquellas inscripciones que los hititas grabaron en su propia lengua, pero utilizando la escritura cuneiforme asiría.

Y ahora volvamos la vista hacia atrás y recordemos que no fueron las tablillas cuneiformes de Bogazköy las que habían revelado a los viajeros y a los arqueólogos la existencia del pueblo hitita, sino aquellas misteriosas inscripciones jeroglíficas encontradas sobre todo en Carquemis, y en menor escala en Siria y en Anatolia. Fueron estos jeroglíficos, tan diferentes de los egipcios, los que dieron lugar a que Sayce y Wright barruntaran la existencia de un pueblo civilizado y hasta entonces desconocido, que debía de haber habitado la región al norte y al sur de la cordillera del Tauro.

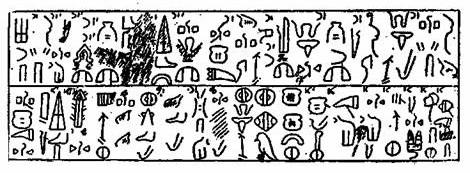

Fragmento de una inscripción de Bulgarmanden. Contrariamente a la de Carquemis (véase el grabado anterior), la escritura es aquí marcadamente cursiva e ideogramática.

Después del descubrimiento de las tablillas de Bogazköy, cuya escritura por lo menos pudo leerse enseguida, los investigadores y sobre todo los historiadores, siguiendo la ley del mínimo esfuerzo, se dedicaron preferentemente al estudio exclusivo de los textos cuneiformes. Algunos arqueólogos, no obstante, no desistieron en su empeño de aclarar el misterio de tales jeroglíficos.

Los orientalistas se enfrentaban con el más embrollado de los enigmas, pues tanto la lengua como la escritura de estas piedras eran desconocidas; pero, al propio tiempo, el problema no dejaba de tener alicientes, pues resultaba que los hititas habían utilizado la grafía jeroglífica, escritura tradicional y «nacional», no para los documentos profanos, sino únicamente para los más importantes y sagrados. Los signos jeroglíficos, en suma, se reservaban para los dioses y los reyes.

El descifre de los jeroglíficos hititas empezó simultáneamente con el descubrimiento de la civilización hitita, o sea que precedió de unos treinta años al descifre del cuneiforme hitita; pero, sin embargo, tan sólo en el momento de escribir las presentes líneas está a punto de aclararse definitivamente el misterio.