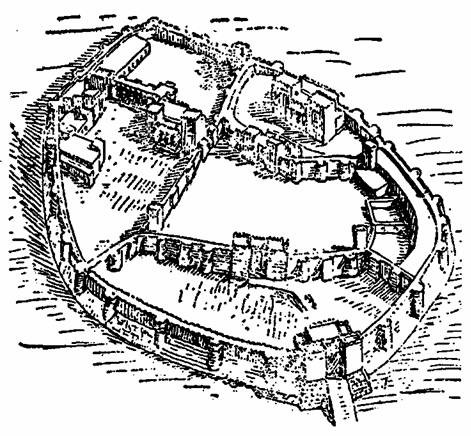

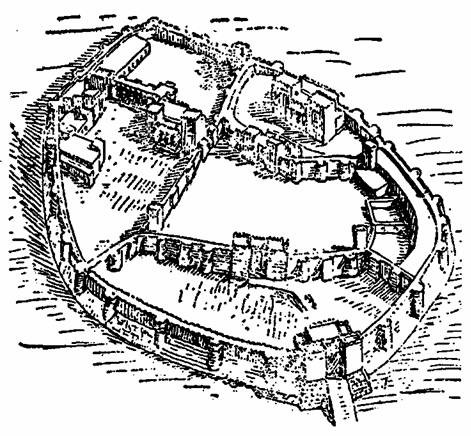

Reconstrucción de la ciudad y de la ciudadela de Sendjirli, dispuesa de tal manera que sólo podía ser conquistada por secciones. El palacio real está situado en la parte más elevada.

Puede decirse que ya en 1876, sin ni siquiera abandonar su despacho, Archibald Henry Sayce había vislumbrado la verdad, y un año más tarde, refiriéndose a las piedras de Hamath, afirmaba categóricamente que aquellos ideogramas, al parecer extravagantes, en realidad formaban parte de un sistema de escritura del que pretendía incluso reconocer algunas peculiaridades, así por ejemplo la llamada disposición «bustrófedon», de cuyo significado nos ocuparemos más adelante. En 1879 publicó un artículo con el título ya bien explícito de Los hititas en Asia Menor.

Sin embargo, no fue hasta 1880, es decir, hasta un año después de su viaje a Esmirna, cuando dio ante la Sociedad Bíblica de Londres la conferencia que tanta sensación había de causar, y que durante algún tiempo debía valerle una dudosa notoriedad como «inventor» de los hititas.

Considerándolo bien, la imputación carecía de fundamento, pues el misionero Wright había publicado en la British & Foreign Evangelical Review un estudio en el que se atribuían al pueblo de los hititas los hallazgos realizados en el Asia Menor. Pero el artículo pasó inadvertido, tal vez porque no estaba escrito con el entusiasmo de una persona convencida de lo que afirma.

Las violentas controversias a que dio lugar la disertación de Sayce, se limitaron en un principio al reducido círculo de los iniciados, para ganar pronto el forum de la opinión pública. Solamente en Inglaterra, cuyo público, más que otro alguno en Europa, siente una gran curiosidad por las cuestiones arqueológicas, podía darse el caso de que una civilización, caída desde hacía tres mil años en el olvido, alcanzara repentinamente los honores de la prensa diaria. La polémica, atizada de una parte y otra con pruebas notoriamente insignificantes, llegó a su punto culminante al publicar William Wright, en 1884 en Londres, un libro que no solamente aportaba nuevas pruebas, sino que ostentaba el título provocador de El gran Imperio de los hititas, con el desciframiento de las inscripciones hititas por el profesor A. H- Sayce.

Puede decirse que con este libro, cuyo contenido nos parece hoy bastante incompleto, por cuyo motivo no nos ocuparemos ya más de él, debutó verdaderamente la historia de la hititología. El carácter revolucionario de la tesis expuesta en él, o sea que los hititas habían constituido un verdadero Imperio, ya no permitió ignorar por más tiempo a los hititas y desde entonces, lentamente, pero con paso seguro, nació, por decirlo así, esta ciencia netamente especializada como subdivisión de la arqueología oriental.

Es natural que tal estudio causara sensación, por cuanto, de ser cierto lo que en él se afirmaba, se trataría de un caso verdaderamente único en los anales de la arqueología, ya que las excavaciones no se habían emprendido para comprobar eventuales suposiciones, sino que eran el fruto de simples deducciones cuyo origen había de buscarse en la comparación de monumentos descubiertos al azar en lugares muy apartados entre sí. De este modo se había logrado «resucitar» a todo un pueblo que había constituido la tercera gran potencia del Oriente Medio y cuya mera existencia griegos y romanos habían tenido tiempo de olvidar hacía ya más de dos mil años.

Tanto más temerarias debieron de parecer tales afirmaciones, cuanto que no estaban respaldadas por pruebas suficientes que pudieran ser consideradas como decisivas. Si bien se apoyaban en primer lugar en el testimonio de la Biblia, en la que se menciona a los hititas, lo cierto es que se trata únicamente de indicios.

En el Antiguo Testamento se cita vagamenteeste pueblo con el nombre de «Hittim», que Lutero tradujo por «Hethiter» en su versión alemana; los ingleses lo convirtieron en «Hittites», mientras que los franceses los denominaron primeramente «Héthéens» para acabar llamándoles «Hittites». «Hititas» es el término generalmente adoptado en español, que también tiene «héteos». Pero la Biblia menciona a los hititas junto a otros pueblos sin importancia histórica; así, por ejemplo, en el libro de Josué (3, 10) se habla de cananeos, de hititas, de heveos, de fereceos, de guergueseos, de amoritas (o amorreos), y de jebuseos, y en el Génesis (15, 19-21), de quíneos, de quineceos, cadmoneos, de hititas, de fereceos, de refaitas, de amoritas, de cananeos, de guergueseos y de jebuseos.

Algo más explícito es ya el pasaje del Génesis (23, 3), en el que Abraham, dirigiéndose en calidad de extranjero a los hijos de Het, les pide permiso para adquirir un sepulcro «a fin de enterrar este muerto mío que ante mí yace». Esto demuestra que, por aquel entonces cuando menos, los hititas debieron de dominar en la Tierra Prometida. Todavía contiene la Biblia la siguiente referencia algo más clara de la repartición geográfica de ciertos pueblos (Números, cap. 13, 29): «Los amalecitas habitan el país situado al Sur, los hititas, los jebuseos y los amoritas en las montañas, y los cananeos junto al mar a lo largo del Jordán».

A juzgar por estas citas, y algunas otras más de la Biblia, parecería desprenderse que los hititas no eran sino un grupo étnico, sin gran importancia ni historia, radicado en algún lugar de Siria.

Y, sin embargo, en el mismo Antiguo Testamento encontramos un pasaje que hubiera debido llamar la atención de los investigadores si éstos, en el siglo XIX, no hubieran considerado la Biblia con un cierto escepticismo. He aquí, en efecto, lo que se lee en el Libro II de los Reyes (7, 6):

«El Señor había dispuesto que se oyera en el campamento de los sirios un gran ruido de caballos y de carros; el estruendo de un gran ejército, y se decían unos a otros: he aquí que el rey de Israel ha atizado contra nosotros a los reyes de los hititas y a los reyes de Egipto».

O sea que, a diferencia de los pasajes precedentes, en los que los hititas sólo figuran en las enumeraciones de pueblos sin verdadera importancia histórica, aquí se asocia a los reyes hititas con los reyes más poderosos de la Antigüedad, los faraones, y, además, con precedencia sobre ellos.

Pero, ¿podían estas alusiones de la Biblia considerarse como suficientes para afirmar categóricamente la existencia de un Imperio hitita?

Como es natural, Sayce y Wright habían echado mano de otras fuentes de investigación en que fundamentar su tesis, pero como ya es sabido que quien siembra vientos recoge tempestades, apenas había hecho su aparición El Imperio de los hititas cuando afluyeron por todas partes refutaciones y dudas.

Había llegado el momento de comprobar las nuevas hipótesis cotejándolas con los antecedentes históricos, sobre todo con los legados por los asirios y egipcios contemporáneos de los hititas. Para no cansar al lector nos limitaremos a dar algunos ejemplos, pues esta comprobación, tal como era posible realizarla hacia el año 1880, esto es, a poco de haberse descifrado los anales asirios, sólo sirvió para dar al caso un nuevo impulso, únicamente basado en más indicios, sin que aportara, empero, resultados concluyentes.

Hubo, sin embargo, dos hechos que abrieron horizontes prometedores. Por una parte, en las crónicas asirías se alude a menudo al «país de Hatti» (o Chatti) y, por otra, los egipcios cuentan y no acaban de sus incesantes luchas con los «Heta». («Heta» es la trascripción arbitraria del jeroglífico egipcio «Ht», pues la escritura egipcia carecía de vocales. La pronunciación actual de los nombres egipcios no se ajusta exactamente a la original, sino que es, por decirlo así, la adoptada por los egiptólogos basándose en suposiciones).

Habíase empezado a descorrer el velo de la Historia cuando se averiguó que ya en el siglo XV antes de J. C, un pueblo hitita era tributario del faraón Tutmosis. Los muros de los templos egipcios contienen numerosas inscripciones ensalzando las victorias del gran Ramsés II sobre los hititas en Siria, y se conocen otras inscripciones que describen con sorprendente exactitud un tratado de paz —que más parece de inspiración moderna que fruto de mentes de hace muchos siglos—, para poner fin, mediante la boda de una princesa hitita con el faraón, a las incesantes guerras entre hititas y egipcios.

Provocaron cierto escepticismo entre los arqueólogos algunos detalles de las crónicas guerreras egipcias escritas en estilo altisonante, sin contar el carácter del tratado de paz a que hemos aludido, pero también las asirías mencionan hechos análogos, y por ende confirman los relatos egipcios.

La crónica de Teglatfalasar I (hacia el año 1100, antes de J. C.) habla ya de victoriosas campañas llevadas a cabo contra el país de Hatti, y durante cuatro siglos los anales no cesan de referirse a los hititas como a un pueblo que está organizado en pequeñas ciudades-estados, tales como Carquemis, Samal y Malatia al norte de Siria, sin que en ningún momento llegue a constituir un enemigo peligroso. Precisamente debido a su debilidad, Siria se los anexiona el año 717 antes de J. C., al caer Carquemis, sin que por ello se rompa el equilibrio de fuerzas en el Oriente Medio.

A primera vista no se comprende muy bien cómo pudo un pueblo, que en las crónicas antiguas lleva siempre las de perder, haber creado una civilización cuya influencia efectiva se extendía desde el mar Egeo hasta los confines orientales de Anatolia.

Ahora que sabemos a qué atenernos, es fácil afirmar que el solo hecho que el pueblo hitita sea citado durante tantísimo tiempo por egipcios y asirios (desde Tutmosis hasta la caída de Carquemis ¡transcurrieron más de 700 años!…) prueba la importancia que debe atribuírsele.

Entonces los arqueólogos se contentaban con esgrimir argumentos no muy persuasivos, sobre todo contra Sayce, el cual, mientras tanto, iba publicando mensualmente artículo sobre artículo aportando nuevos hechos. Pero a pesar de ello, durante muchos años nadie atacó a fondo la hipótesis, que actualmente sabemos era errónea, según la cual los hititas pertenecían a un pueblo oriundo del norte de Siria y que, por motivos ignorados, se había ido desplazando progresivamente hacia el interior de Anatolia. Según esta teoría, los hititas se habrían propuesto objetivos militares y culturales completamente divergentes desde el punto de vista geográfico. En otras palabras: solamente combatían a lo largo de sus fronteras meridionales, mientras que su expansión cultural hacia el Norte y el Noroeste se desarrollaba pacíficamente.

La contradicción era flagrante, sí, pero, ¿dónde radicaba el error? (Si entonces hubiera alguien sospechado y dado a conocer la verdad —más adelante lo haremos nosotros— le hubieran tomado poco menos que por loco). Sea como fuere, no había llegado todavía el momento de poder situar al pueblo de los hititas en su verdadero contexto histórico. Apenas acababa de descubrirse su existencia, y las investigaciones se hallaban en un punto muerto.

La casualidad vino nuevamente en ayuda de los arqueólogos el año 1887, cuando un acontecimiento trivial y ridículo contribuyó más que nada a disipar las tinieblas que envolvían el misterio, siendo lo más curioso del caso que tal acontecimiento, a primera vista sin importancia y que, por vías de deducción, permitió resolver el enigma hitita, no se produjo en el Asia misma, sino en África, en Egipto, o sea en otro continente.

Puede que el origen de esta casualidad, llamémosla así, deba atribuirse, según la leyenda, al gesto de una iracunda campesina de Tell-el-Amarna, aldea egipcia en la orilla derecha del Nilo, a unos trescientos kilómetros al sur de El Cairo. Según parece, esta mujer, para desahogar su cólera contra unos extranjeros importunos, no encontró nada mejor que arrojarles a la cabeza fragmentos de arcilla cocida, sin pensar ni por asomo que su gesto tendría un resultado totalmente contrario e inesperado; es más: que tendría resonancia internacional, pues esto fue precisamente lo que puso a los arqueólogos sobre la pista de la documentación egipcia histórica más importante conocida hasta nuestros días: los archivos que datan de la época del «rey hereje», Amenofis IV, fueron descubiertos en Tell-el-Amarna, su antigua capital.

No podríamos asegurar que el descubrimiento tuviera lugar en las circunstancias que hemos descrito, pero lo cierto es que la explotación de estos viejos archivos se realizó de un modo verdaderamente sorprendente. Ningún arqueólogo se encontraba presente cuando se pusieron al descubierto las primeras tablillas de barro cocido. Sólo se sabe de fijo que a fines de 1887 las primeras tablillas de este archivo inestimable fueron ofrecidas en los mercados egipcios, y que los mercaderes de antigüedades de El Cairo vendieron algunas por diez piastras. Como entonces el comercio de antigüedades ya era severamente reglamentado, los hurgadores indígenas trataban por todos los medios de burlar el control oficial, y vendían sus hallazgos en el mercado negro, porque así era mayor su ganancia. Nada menos que doscientas tablillas fueron vendidas de este modo en el mercado de El Cairo el año 1888. Sayce las vio y habló de ellas. Una vez dada la alarma, despertó el interés de los directores de museos y de los coleccionistas, y al cabo de pocos meses los primeros ejemplares salían rumbo a Londres y Berlín.

Hubo incidentes curiosos. Así, por ejemplo, el comerciante árabe Abdel-Haj, de Gizeh, mostró a un empleado del Museo de Bulaq (más tarde transformado en el gran museo existente en la actualidad en El Cairo) unas tablillas que acababa de adquirir, pero el funcionario las rehusó, alegando que no eran más que falsificaciones. Ni corto ni perezoso, el comerciante las ofreció luego, como genuinas, al coleccionista vienés Theodor Graf.

Todo el mundo sabe hoy que las tablillas de Tell-el-Amarna son auténticas. Los museos berlineses adquirieron las 160 tablillas de la colección Graf, algunas de las cuales son de «tamaño enorme». Desde noviembre de 1891 hasta fines de marzo de 1892 continuó con gran éxito excavando en Tell-el-Amarna el gran arqueólogo inglés William Flinders Petrie. Los archivos comenzaron a hablar y revelaron los más sugestivos detalles relativos a un período determinado de hacia mediados del segundo milenio antes de J. C.

No hubo mayores dificultades en descifrar las tablillas de Amarna, pues estaban escritas en caracteres cuneiformes, hacía mucho tiempo conocidos, y en idioma acadio (o sea babilónico), que era la lengua diplomática de la época en el Oriente Medio. Para los egiptólogos el hallazgo era tanto más sensacional por cuanto representaba el conjunto de la correspondencia extranjera de uno de los faraones más interesantes que habían ocupado el trono de Egipto. Amarna era, en efecto, la residencia que hacia 1370-1350 antes de J. C. había hecho surgir del desierto Amenofis IV, soberano intelectual y soñador, que no veía, y lo que es más, no quería tener en cuenta las realidades políticas. Había imaginado la existencia de unas nuevas relaciones entre el hombre y la divinidad, había echado por la borda toda la cohorte de los antiguos dioses y colocado en su lugar a un dios único: el dios Sol. Después de renunciar a su nombre de Amenofis, por el de Echnaton que significa adorador de Aton, el dios del Sol, se había atraído la enemistad del clero conservador egipcio al intentar imponer sus propias creencias a todo el país. Como no podía menos de suceder, tal empeño provocó disturbios interiores y no sólo esto, sino que los pueblos turbulentos fronterizos intentaron aprovecharse de la situación política de Egipto, donde al parecer reinaba un faraón más preocupado por las reformas religiosas que por la defensa del país.

La reforma religiosa de Echnaton fue considerable, pero fracasó políticamente, y he aquí que los arqueólogos tuvieron la gran suerte de dar con la correspondencia de este «rey hereje», como se le llamó más tarde, y no fue esto sólo, sino que pudieron descifrarla inmediatamente.

Las cartas escritas en tablillas de arcilla eran el verdadero reflejo de la situación política de entonces en Egipto y en el Oriente Medio; pero, ¿qué representaban para los hititólogos?

Entre la numerosísima correspondencia de Amarna se hallaron también dos cartas dirigidas por soberanos hititas al faraón, y algunas contenían innumerables referencias a incursiones de bandas guerreras hititas en los confines de Siria. Además, otras cartas facilitan información sobre la actuación de los reyes de ciertos países, entre ellos el de Mitanni, cuyos nombres eran hasta entonces prácticamente desconocidos. Entre estas últimas las hay algunas indecentes que ciertos príncipes dirigieron al faraón, al que llamaban «hermano», para rogarle que les cediera alguna hija para su harén, pero el faraón esquivaba con altivez tales demandas, a pesar de que los príncipes estaban obligados a mandar a sus propias hijas al harén del faraón. Así, Tusrata, rey de Mitanni, escribía al faraón Amenofis II, precursor de Echnaton: «Eras muy amigo de mi padre. Ahora que nosotros también lo somos, nuestra amistad es diez veces mayor que la que unía a nuestros padres. Y ahora repito a mi hermano: que mi hermano sea conmigo diez veces más generoso de lo que fue con mi padre. Que mi hermano me envíe mucho oro, que me envíe grandes cantidades de oro. ¡Que me envíe todavía más oro que a mi padre!».

No se crea que se trata de una carta escogida especialmente, sino que es una carta típica, una de tantas de las halladas.

Naturalmente, no fueron estas cartas petitorias las que impulsaron las investigaciones hititológicas, aun cuando su importancia es considerable porque nos permiten reconstruir la cronología de la historia en el Oriente Medio. Las más importantes para nosotros son las llamadas «cartas hititas», en una de las cuales un rey hitita, de nombre armonioso, Shubiluliumas, felicita a Echnaton, el rey hereje, en ocasión de su accesión al trono de los faraones. En su totalidad y por primera vez, las cartas de Amarna ponen de manifiesto, sin lugar a dudas, que el Imperio hitita era no solamente una gran potencia, sino que, contrariamente a lo que se había creído, sus habitantes no eran originarios del norte de Siria. Antes bien, pudo asegurarse ya que en una época dada, que no puede precisarse con exactitud, los hititas se habían establecido en Siria procedentes del Asia Menor. De modo que las cartas de Amarna aclararon dos misteriosos secretos.

Por una parte, la carta dirigida por Shubiluliumas al faraón Echnaton, personaje bien conocido, nos permite por vez primera intercalar exactamente a un rey hitita en un determinado período de la historia; y, por la otra, esta correspondencia corrobora lo que Sayce y Wright habían sostenido, o sea que los hititas procedían del Norte y constituían una gran potencia.

Fue una verdadera suerte para los orientalistas que la mayoría de las cartas de Amarna pudieran ser descifradas inmediatamente, pero pronto se dieron cuenta de la importancia capital que para llegar a un conocimiento completo de la cuestión hitita debían de tener dos cartas que nadie era capaz de traducir. A estas cartas, escritas en caracteres cuneiformes legibles, pero en una lengua hasta entonces desconocida, se les dio el nombre de «cartas de Arzawa» por estar dirigidas a un rey, hasta entonces ignorado, de Arzawa.

Por diversas razones se suponía que Arzawa estaba situado en algún lugar de Anatolia meridional. Es muy posible que estas cartas hubieran quedado arrinconadas en los archivos de algún museo si el año 1893 el arqueólogo francés E. Chantre no hubiese descubierto en Bogazköy fragmentos de tablillas escritas en la misma lengua desconocida.

Estas famosas cartas hicieron surgir un nuevo y complicado problema. ¿Podía tratarse del idioma de un pueblo que hubiera dominado a la vez en el recodo del Halys y en la costa mediterránea del Asia Menor?

El enigma era tan apremiante que dos años más tarde un asiriólogo —por tradición familiar— puso todo su empeño en resolverlo y se salió con la suya, como tendremos ocasión de ver.

Pero antes de seguir adelante, séanos permitido dar un ejemplo de cómo se realizaban las excavaciones en aquellos tiempos en que, a falta de conocimientos precisos, los arqueólogos se dejaban guiar por el afán de los descubrimientos. Presentamos este ejemplo entre otros muchos que podríamos haber escogido.

Las primeras excavaciones en el país de los hititas se iniciaron a raíz de un pequeño viaje de los arqueólogos Otto Puchstein, Karl Humann y el doctor von Luschan, los cuales, mientras cruzaban el sudoeste de Turquía, tuvieron noticias de que no muy lejos del lugar en donde se encontraban, en Sendjirli, estaba al descubierto toda una serie de relieves de un interés extraordinario.

A pesar de que el tiempo apremiaba, pues tenían que salir de Turquía dos días más tarde, se trasladaron inmediatamente a Sendjirli, en donde pudieron contemplar ocho ortostatos esculpidos en su misma situación y lugar primitivos. Pero su alegría duró bien poco, pues el verdadero descubridor no era otro que Hamdy-Bey, director general de los museos turcos y a la sazón el más reputado director de excavaciones en Turquía. A pesar de ello, saltaba a la vista que no se había hecho hasta entonces más que arañar el suelo, el cual seguramente ocultaría todavía innumerables vestigios de la pasada grandeza del país.

Cuatro años después, en 1888, Humann, con el apoyo de la Sociedad Oriental que se había constituido en Berlín mientras tanto, logró que la Dirección de los Museos Reales le enviara a Constantinopla, en donde solicitó una concesión para poder emprender nuevas investigaciones, y habiéndola obtenido, tras exponer sus propósitos, se puso a organizar una expedición.

Sólo elogios merece la actuación de Humann, por su cuidadosa preparación de las excavaciones en un lugar rico en promesas. Nadie ignora las pocas precauciones que había tomado el genial Schliemann cuando unos años antes había puesto al descubierto las ruinas de Troya; también sabemos que en otras excavaciones se andaba más a la caza de tesoros que a la búsqueda de material científico. En cambio, lo que Humann planeó y realizó fue una excelente expedición científica, no dejando nada al azar y cuidándose de las tiendas, de las camas de campaña, del material de cocina, sin olvidar a los vigilantes, picapedreros, carpinteros e incluso al herrero y a un cocinero, así como tampoco el material fotográfico necesario y, finalmente, las herramientas de toda clase. La Dirección de los Museos Reales de Berlín designó al doctor von Luschan para acompañarle y lo propio hizo el Instituto Arqueológico de Atenas en la persona de su amigo Franz Winter.

Karl Humann y Félix von Luschan formaron lo que se llama un buen equipo. El primero, que había nacido en Steele, Prusia Oriental, el año 1839, era ingeniero de ferrocarriles y había heredado el espíritu vivaz que caracteriza a los habitantes de su región natal en la Prusia renana. A la sazón ya era un hombre célebre y experimentado, y por razones de salud había tenido que trasladarse al sur de Europa en pos de un clima más benigno. Por igual motivo, cuarenta años más tarde, el famoso deportista lord Carnavon se instaló en Egipto, en donde junto con Cárter descubrió la tumba de Tutankhamen. En Samos despertó su vocación la casualidad, al confiársele algunos trabajos de cartografía, y de 1867 a 1873 dirigió con éxito la construcción de la red de comunicaciones en Asia Menor.

Jamás olvidaría la arqueología durante aquel período, y a él se deben el descubrimiento y las excavaciones de Pérgamo. Iniciados los trabajos en 1878quedaron totalmente terminados en 1836, y el resultado de estas actividades fue la reconstrucción en Berlín, en un museo edificado especialmente, del más bello altar que nos haya legado la Antigüedad. El museo, conocido por el Museo de Pérgamo, fue destruido durante la pasada guerra, pero parece que lograron salvarse los bajorrelieves.

Félix von Luschan pertenecía a otra nacionalidad alemana, pues había nacido en 1854 en Hellabrunn, cerca de Viena, y tenía también otra formación científica. Médico militar que había servido en los ejércitos imperiales, era muy aficionado a la arqueología. Estaba en condiciones de ser de gran utilidad en cualquier expedición y se complementaba admirablemente con Humann.

Los medios pecuniarios de la empresa eran reducidos, pero sin embargo importantes si se comparan con las subvenciones de que disponen los arqueólogos en la actualidad. En todo caso bastaban para asegurar una buena campaña durante tres o cuatro meses dando ocupación a unos cien trabajadores. No deja de ser curiosa la relación del material con que contaba la expedición: 20 zapapicos, 12 azadones (con 100 mangos de repuesto), 55 palas, 12 carretillas (el material más importante, junto con las canastas), 57 canastas, 2 tornos, 2 alzaprimas de hierro, 2 mazas, 3 cables, 1 juego de poleas, 1 vagoneta con ejes de acero, 1 forja de campaña y, además, las herramientas necesarias a los artesanos, amén de clavos, cuerdas, etcétera.

«Tenía lo suficiente —dice— para equipar a más de 170 obreros, sin contar que podía sustituir todo el material que se inutilizase»; pero no hace alusión a las comodidades de que disfrutaban los miembros de la expedición.

Todavía no había llegado la época en que las neveras y las duchas portátiles serían consideradas como indispensables para el buen funcionamiento de una expedición arqueológica.

Humann y sus compañeros salieron de Alejándrela el 5 de abril de 1888 por la antigua ruta que siguieran los cruzados, la misma ruta polvorienta que dos mil años antes Ciro el Joven y Alejandro el Magno habían recorrido a caballo. El camino era malo bajo la lluvia, y hasta las siete de la tarde no llegaron a Islahia, «más que pueblo, un nido sórdido e insalubre de unas cincuenta barracas».

En aquel lugar —no lo había mejor en muchas leguas a la redonda— residía un kaimakan, jefe de distrito turco, algo así como una especie de gobernador civil, y gracias a su intervención consiguió Humann madera para la construcción de barracas y pudo, además, contratar a otros dos carpinteros. El domingo 8 de abril prosiguieron, mejor dicho, el grueso de la comitiva se puso en marcha, pero cuando por la noche llegaron a Sendjirli, observó Humann con estupor que solamente eran trece.

Reconstrucción de la ciudad y de la ciudadela de Sendjirli, dispuesa de tal manera que sólo podía ser conquistada por secciones. El palacio real está situado en la parte más elevada.

El espectáculo que se ofreció ante sus ojos a la mañana siguiente le pareció de muy mal agüero. En la falda oeste de la colina oviforme, cuyas medidas resultaron ser más tarde 335 metros de largo por un ancho máximo de 240 metros, sucios cuchitriles sirven de morada a «kurdos y anzaries» de una asquerosidad repugnante. «La aldea es una verdadera cloaca», pues por entre las ochenta barracas de que se componía el poblado se escurría un arroyo encenagado. Cuando Humann quiso contemplar los ortostatos que hacía unos años había desenterrado Hamdy-Bey y que habían visto todavía Luschan y Puchstein, se encontró con la sorpresa de que casi todos habían sido recubiertos nuevamente.

Sin embargo, a partir del 9 de abril se pusieron a la obra, y como corriera pronto la voz de que con sólo hincar la azada entre los escombros de las ruinas podía ganarse muchísimo dinero, amén de una buena propina si se tropezaba con alguna piedra labrada, a mediodía se presentaron 34 obreros y al día siguiente ya eran 96; de modo que al terminar la primera jornada habían sido nuevamente despejados no solamente los ortostatos que descubriera Hamdy-Bey, sino también otros cuatro, que representaban a un guerrero armado con escudo, espada y lanza, una muchacha mirándose en el espejo y un caballo tirando de un carro de guerra; sin contar un ante patio y un portón con dos leones. Al día siguiente desenterraron 26 grandes bloques tallados, y las efigies de dioses, de los hombres y de los animales que campeaban por la superficie eran distintas de las que hasta entonces se conocían, aun cuando existía, es cierto, alguna semejanza con determinadas esculturas halladas acá y allá en el espacio comprendido entre el Eufrates y el Halys. Pero en parte alguna se había encontrado una tal cantidad de piedras con inscripciones.

Humann escribía con emoción, como los demás directores de excavaciones, cuando de súbito el suelo libra un secreto: «Así terminó la primera semana y nos sentimos tan satisfechos y tan emocionados por tan ricos hallazgos, que olvidábamos que el viento del oeste desgarraba las tiendas, que llovía sobre nuestras camas, en las que dormíamos con el paraguas abierto y que en el interior de las tiendas chapoteábamos en el fango».

Se había puesto al descubierto una fortaleza cuyas dimensiones y ornamentación eran inusitadas. A Humann, que se había leído no solamente a Sayce y a Wright, sino también toda la literatura que había ido apareciendo en pro y en contra de las tesis de estos últimos, no le cabía ninguna duda de que estaba en presencia de vestigios hititas. Y lo mismo era válido para los encontrados fuera del perímetro defensivo. Un maestro de escuela armenio condujo a Luschan y a Winter hasta una aldea lejana en donde les mostró un bajorrelieve a todas luces hitita; una mujer sentada a la mesa, y un hombre de pie ante ella. También al norte de Sendjirli, a una hora de caballo, descubrieron otra inscripción hitita.

El misterio quedaba todavía en pie. En la colina abundaban sobre todo las matas de asfódelos salvajes —la flor del averno—, y si allí se había echado mano de símbolos, ¿qué significación podía tener esta preferencia?

«La expedición sólo puede ser considerada como un tanteo», escribía Humann el 4 de mayo de 1888 en su diario, y al propio tiempo comunicaba a Berlín: «Si por lo menos tengo la suerte de identificar las ruinas de un antiguo palacio, me consideraré como muy bien pagado, pues por esta vez habré conseguido todo lo humanamente posible, y ello me dará ánimos para emprender con nuevo aliento la próxima campaña».

No habían contado con el tiempo. Si primero hacía fresco y llovió, luego, hacia mediados de mayo, empezaron los fuertes calores con su séquito de serpientes, escorpiones, tarántulas y miríadas de mosquitos.

Pero de nuevo vino la suerte en su ayuda, dando otro gran impulso a las excavaciones. El 3 de mayo desenterraron, precisamente bajo unas matas de asfódelos, un león colosal que yacía inclinado a cinco metros de profundidad, con la cabeza dirigida hacia arriba.

Por más que Humann recorriera la colina en todos los sentidos, no acertaba a formarse una idea concreta y definitiva del conjunto que tenía ante sí, pues si encontraba un pilón de puerta, era inútil buscar el otro, que no existía, y lo mismo sucedía con las esculturas, que lógicamente debían de tener su pareja en alguna parte. Contrariamente a las normas arqueológicas, se trataba, pues, de objetos únicos.

Por inciertos y vagos que fuesen los resultados obtenidos, Humann debía de preocuparse del transporte de sus tesoros, en lo cual podía servirle de mucho la experiencia de sus predecesores. Si el peso fue siempre el mayor obstáculo para el traslado de los hallazgos procedentes de las excavaciones, en el caso presente las dificultades eran mucho más considerables, pues aquí —y esto era otra notable curiosidad— los artistas no habían labrado sus relieves en losas fácilmente transportables, sino en bloques colosales de un peso enorme.

Para obviar estos inconvenientes, durante la segunda semana de mayo hizo Humann cortar con cincel la parte posterior, de modo que la parte anterior esculpida tenía un espesor de quince centímetros, quedando así su peso reducido a 500 o a 800 kilogramos como máximo; pero entonces surgió otra dificultad. En efecto: los cherqueses (circasianos) de Marash y de los alrededores exigían el equivalente de noventa marcos por cada carretada, siendo así que el presupuesto de la expedición preveía solamente setenta y cinco marcos. Como hombre de experiencia que era, Humann no se amilanó por tan poca cosa, sino que despachó a Albistan, que distaba unas veinticinco horas, a un mensajero con instrucciones concretas y éste regresó al cabo de poco con los primeros diez carros, con cuyos conductores se ajustó un salario equivalente a sesenta y ocho marcos por cada viaje.

Pero el Oriente se venga. Por primera vez sufren miembros de la expedición ataques de paludismo. Cinco días más tarde el mismo Humann se vio aquejado de una afección pulmonar, y al día siguiente de una grave recaída recibió un telegrama de Hamdy-Bey (director de los museos turcos, el cual podía otorgar o denegar sin apelación los permisos para realizar excavaciones) invitándole muy amablemente a entrevistarse con él en Alejándrela el 7 de junio. A pesar de su enfermedad, el día 5 se puso en camino acompañado del doctor Luschan, y el 7 comunicaba el resultado de sus investigaciones a Hamdy-Bey, quien en tono muy correcto, pero al propio tiempo terminante, le rogó que se trasladara a Constantinopla a fin de dar cuenta de sus investigaciones. Todavía enfermo, Humann tomó el primer barco, y en Constantinopla consiguió obtener la autorización para enviar a Berlín veintitrés relieves, una estela y todos los demás objetos secundarios desenterrados. Luego regresó inmediatamente; el día 11 llegaba a Alejandreta y el 13 estaba en Sendjirli otra vez.

A todos los miembros europeos de la expedición se les había contagiado el paludismo, con la sola e importante excepción del doctor von Luschan, quien, por otra parte, no había permanecido inactivo durante su ausencia, pues, partiendo del Sur, había hecho despejar «aquella colina yerma cubierta de escombros calcinados». El trabajo había sido duro y de poco rendimiento. Hubo que esperar hasta fines de junio para que apareciese al descubierto la base de cuatro muros el inferior de los cuales tenía no menos de cuatro metros. Mientras tanto, el paludismo continuaba frenando la marcha de los trabajos, con el consiguiente relajamiento de la disciplina. Durante la última semana de junio tan sólo sesenta obreros seguían trabajando. Humann les aumentó el sueldo en una piastra. Dos días después ya tenía otra vez doscientos uno obreros.

Los hallazgos se componían de objetos por demás diversos, de las más diversas procedencias; así, por ejemplo, hallose una moneda helénica al lado de una estela real asiría de 3,45 metros de altura; una figurilla hitita de bronce junto a una moneda de Constantino; una cabeza de elefante de origen o influencia helénica reposaba pegada a una inscripción hitita. Luego llegó un kurdo hablando en términos ditirámbicos de ciertas «figuras parlantes», y condujo a Luschan y a Winter hasta a orillas del Oerdekgöl, el «Lago de los patos», en donde encontraron una estela de 1,20 metros de altura, que representaba un banquete funerario típicamente hitita, con un texto además de nueve líneas escritas en lengua fenicia.

Todo hacía creer que la expedición pisaba un terreno cargado de historia en plural, pero que hasta entonces había sabido guardar muy bien su secreto.

El paludismo causaba mayores estragos cada día, hasta el punto que algunos artesanos hubieron de ser enviados a las montañas, mientras que los restantes se debilitaban por momentos. La temperatura atmosférica subió de un modo alarmante. «Nos hacemos la ilusión de que disfrutamos de una tarde fresca cuando el termómetro baja a 37 o 38 grados», escribe Humann; y fue en estas condiciones que tuvo que ser organizado el casi imposible transporte de los grandes bloques.

Las primeras carretas tiradas por bueyes se pusieron en movimiento el 13 de junio, pero durante el trayecto hacia Islahia, a unas dos horas de camino en condiciones normales, tres carretas se desplomaron. Por si no fuera bastante, un kamaikan adjunto, un kurdo presuntuoso, requisó las otras doce. La carta de Hamdy-Bey, que le mostró Humann, no le hizo el menor efecto y hubo que recurrir a las amenazas para poder seguir adelante.

Aquellos hombres, minados por el paludismo, ya no podían resistir más cuando, de repente, el 14, apareció con dos carros de caballos, y esta vez con pretensiones muy razonables, uno de los cherqueses que habían exigido antes un precio exorbitante por sus servicios. Otros cherqueses siguieron su ejemplo y pronto una larga columna de vehículos cargados con los pesados bloques avanzaban lentamente hacía Alejandreta. El 30 de junio se embarcaron las 82 cajas, nada menos que con sesenta toneladas de esculturas y cascos de barro cocido, que para los entendidos era la prueba tangible de una antiquísima civilización curiosa y desconocida.

Uno de los guardias de la caravana sucumbió a la fiebre. El 23 por la mañana una columna compuesta de hombres y de animales se arrastraba hacia la costa por la carretera cubierta de polvo ardiente. Habían salido un lunes y a mediodía del miércoles descubrieron el mar a seis kilómetros de Alejandreta, cuando se hallaban frente al cafetucho de un agencioso negro, cerca de un pozo de agua fresca.

¿Quién podía resistir, teniendo además en cuenta que el primer barco no zarparía hasta dentro de diez días?

Se capituló ante esos seis kilómetros, se desplegaron las tiendas y, como escribió Humann: «De cara al mar azul holgaron». «Se había llegado a la meta —continúa Humann—, con el descubrimiento a poca profundidad del edificio hitita que buscábamos, y en adelante podríamos arrostrar confiados una nueva campaña. Aquella colina ya no era un montón insondable de escombros, pues nos había revelado su secreto, que es precisamente de lo que se trataba». ¿Era justificado tanto optimismo o era el fruto de aquellas horas de reposo?

Digamos enseguida cuan exageradas eran las ilusiones que se forjaba Humann, no sólo por lo que se refiere al resultado de sus investigaciones, sino también en lo tocante a sus esperanzas para el futuro. Tan exageradas como las ilusiones de aquellos primeros excavadores que en Carquemis habían operado el año 1878 sin orden ni concierto. Su relevo por un equipo de especialistas tales como Ramsay, Hogarth, Lawrence o Wooley, permitió obtener resultados conformes a las normas científicas, pero todos los vestigios que se descubrieron del período más reciente de la cultura hitita (que se remontan al I milenio antes de J. C, y no al II) contribuyeron bien poco, a pesar de su innegable gran interés, a dilucidar si los hititas habían formado «un imperio» en el Próximo Oriente, que era, al fin y al cabo, lo que estaba en juego.

Parece mentira que una expedición tan bien dirigida, como lo había sido la de Humann, aportara datos tan insignificantes para el esclarecimiento de la cuestión, siendo así que otra, organizada pésimamente, veinte años después, tiene en su haber descubrimientos verdaderamente sensacionales, los cuales permitieron poner definitivamente en claro el papel que habían desempeñado los hititas en la historia del Próximo Oriente. Y, como si semejante anomalía fuese poco, he aquí que si la nueva expedición (dirigida por el doctor Hugo Winckler, un alemán) pudo ser llevada a cabo, se debió enteramente a la coyuntura política de aquellos momentos.

Antes que Winckler, uno de los mejores arqueólogos ingleses había solicitado del Gobierno turco el permiso para continuar las excavaciones en el paraje de Bogazköy descubierto por Texier. Pero por aquel entonces el sultán Abdul-Hamid II estaba en mejores relaciones con el armisonante káiser alemán Guillermo II que con Eduardo VII, rey de Inglaterra. Esta amistad, política, era en realidad de origen económico. Si se tiene en cuenta que en 1899 la «Deutsche Bank» había obtenido la concesión para construir el ferrocarril de Bagdad, uno de los mayores proyectos ferroviarios del mundo, ya sorprende menos que el alemán desbancará al inglés. El permiso autorizando las nuevas excavaciones en Bogazköy era, en suma, un gesto amistoso hacia el emperador alemán, que sentía una pasión por la arqueología y no desdeñaba ocasión de subvencionar las excavaciones, y precisamente le fue servida en bandeja una oportunidad para poder figurar como mecenas sin que de momento le costara un solo marco.

No se crea que nos olvidamos de que estamos escribiendo la historia de una rama de la arqueología. Pero al hombre de ciencia alemán que partió de Berlín empeñado en resolver el problema hitita, los problemas económicos y políticos de entonces le preocuparían seguramente tan poco como a su colega inglés, de haber éste obtenido la concesión.

Sea como fuere, el caso es que una coyuntura política fortuita (que hemos podido reconstruir posteriormente, y de la que el propio investigador alemán no tuvo la menor idea) permitió dar el paso definitivo para el esclarecimiento del enigma hitita, cuya importancia iba sin cesar en aumento. El que esto sucediera, a pesar de los métodos tan deficientes a que se recurrió, debemos pasarlo en silencio ahora, porque los resultados obtenidos desde un principio fueron asombrosos.