Capítulo 1

Presentimiento y revelación

Cuando en la remota antigüedad Leandro adolescente cruzaba de noche el Helesponto para ir a descansar en brazos de su amante Hero, nadaba desde Asia a Europa. Hoy llamamos Dardanelos a este estrecho brazo de mar, el Helesponto, que enlaza el mar de Mármara con el Mediterráneo, y no constituye una divisoria hidrográfica, sino antes bien un puente lanzado entre el Asia Menor y Europa, según demostraron los pueblos que participaron en la invasión del Egeo, y también Jerjes I (480 antes de Jesucristo) y Alejandro el Magno (336 a. de J. C).

Debido a su situación, desde un principio fue el Asia Menor, la actual Turquía, país de tránsito de huestes guerreras, o, lo que es lo mismo, se convirtió en un campo de batalla y en un crisol de razas.

Aquí la historia se produjo únicamente en estado salvaje, imperando la ley del más fuerte, con la sola alternativa de muerte o de supervivencia, tal como siempre ha sucedido hasta nuestros días, hasta Stalingrado, cuando chocan el Este y el Oeste. Solamente eran posibles soluciones como aquellas de las que Alejandro dio un ejemplo simbólico al cortar el nudo gordiano.

Para nosotros, hombres del siglo XX después de Jesucristo, es de una actualidad palpitante el período de historia que tuvo su origen en este lugar en el siglo XX antes de Jesucristo precisamente, cuando irrumpieron en él los hititas indogermanos; pues, según expresión del hititólogo Albrecht Götze, «fue la primera vez que pueblos europeos penetraron en el mundo civilizado, y éste no es precisamente uno de los menores alicientes de la historia de los hititas…».

Es una de las curiosidades más desconcertantes de la historia el que el imperio responsable del choque entre los dos universos haya sido «descubierto» por la ciencia hace tan sólo unas pocas décadas; y es verdaderamente asombroso que, al cabo de tan poco tiempo, los arqueólogos estén ya en condiciones de poder escribir una minuciosa historia de este imperio, habiendo incluso logrado interpretar y comprender el lenguaje y la escritura de un pueblo desaparecido hace más de 3.000 años.

En este libro me he propuesto describir las excavaciones y exponer los métodos de investigación que debieron emplear los hombres de ciencia para poder llegar rápidamente a este resultado admirable.

Han transcurrido unos doscientos años desde la aparición de la primera gran Enciclopedia francesa de las Ciencias y de las Artes. Desde entonces no hay nada mejor que las viejas enciclopedias para quien quiera contrastar la rapidez con que avanzó una ciencia cualquiera en un período dado. En este aspecto es muy significativo, como ejemplo, el artículo publicado bajo el epígrafe de «Hititas» en la edición del año 1871 de la Nueva Enciclopedia Meyer: Dice así: «Tribu cananea que los israelitas encontraron en Palestina; vivía al norte de Hebrón junto con los amoritas; más tarde se estableció en la región de Bethel y era tributaría de Salomón. Sin embargo, posteriormente existió cerca de Siria un pueblo hitita independiente bajo régimen monárquico». O sea que el año 1871 los historiadores sabían bien poco de los hititas, mientras que ahora sabemos de cierto que este pueblo constituía en el segundo milenio antes de J. C. una gran potencia política, cuya dominación se extendía por toda el Asia Menor hasta Siria, habiendo no sólo subyugado a Babilonia, sino también guerreado victoriosamente contra Egipto.

Nos parece increíble hoy que una potencia semejante, indiscutiblemente legitimada por una cultura y una civilización propias, y que poseía además su jurisprudencia peculiar, pudiera haber caído en el olvido y pasar inadvertida a las palas de los arqueólogos y a las sospechas de los historiadores hasta bien entrado el siglo XX.

Pero es aún más sorprendente que, a partir del momento en que se iniciaron las excavaciones, un puñado de eruditos, que no llegaban a veinte, hayan podido, en tan poco tiempo, aclarar el misterio de una civilización.

Debemos precisar, desde ahora, que el primer golpe de azadón resultó ser uno de los más afortunados en la historia de la arqueología. Pero antes de empezar nuestro relato, vamos a dar una ojeada al país cuya historia reconstruiremos de la mano de los investigadores.

El Asia Menor es, no solamente un apéndice del extenso continente asiático, sino también su microcosmos. Así la bautizaron los antiguos: Asia Menor, porque, en su opinión, reproducía el contorno y la forma de la Gran Asia: mesetas en el centro, cordilleras en la periferia. No puede decirse, desde luego, que la comparación sea muy afortunada, pero hay que tener en cuenta que los que así la llamaron desconocían los límites septentrionales y orientales de Asia.

Hoy se atraviesa el Asia Menor en ferrocarril, en camiones, en ómnibus y en taxis americanos, pero es a caballo como debería recorrerse para conocer bien el país, y formarse una idea de cómo era antiguamente. Todavía hoy se encuentran en el interior de Anatolia (cuyo nombre significa Oriente, o Levante) carretas de bueyes con ruedas macizas cuyos chirridos sonorizan el paisaje.

Las aldeas grises de hoy se acurrucan al sol semejantes a las que hace más de 3.000 años servían de morada a los primeros comerciantes asirios, los cuales, procedentes de la rica Asur, penetraron en el interior de Anatolia. Estas aldeas se componen todavía de casas de adobes, cubiertas de tejas que se encogen al sol abrasador, y que la más ligera lluvia resquebraja, de manera que cuanto más pobre y más abandonada es, tanto más se parece una aldea al engendro de la fantasía más extravagante. Las casas duran apenas veinte años, y cuando se derrumban, la generación siguiente las reconstruye sobre sus ruinas. De este modo se forman los estratos arqueológicos.

El Asia Menor no es mayor que España, que Alemania o que California, y es más pequeña que la provincia australiana de Queensland.

Del vilayato Kayseri, situado en su centro geográfico, dícese que tiene inviernos tan fríos como los del norte de Alemania y veranos abrasadores como los del sur de Francia. Por los desfiladeros del Tauro todavía puede encontrarse algún que otro oso errabundo y solitario, y manadas de lobos irrumpen de vez en cuando en las majadas, reptiles africanos se tuestan al sol por las peñas y, cuando el mundo se hunde en las tinieblas, las fieras se deslizan por los tojales de la jungla, mientras los chacales aúllan su serenata nocturna.

Al Noroeste crece la planta del té, y al Sudeste el algodonero y el limonero. En Adana vimos a un campesino cuidando su plantación de limoneros, que las antiguas murallas resguardaban del viento, y en Yazilikaya, santuario hitita cerca de Bogazköy, un guarda entregaba a una mujer las cebollas de un plantel situado a la entrada misma del templo, a la sombra de los bajorrelieves de los dioses hititas.

En los valles y en los estrechos llanos a lo largo del litoral también se da el tabaco, adormideras, el trigo y el olivo. Pero, ¡hay tan pocos valles en Asia Menor! No existe ni un solo río navegable. El más caudaloso de ellos es el Kizil-Irmak, el antiguo Halys, del que se cuenta que antes de cruzarlo consultó Creso al oráculo, el cual contestó que si lo atravesaba, un gran Imperio desaparecería. Y así fue, en efecto, pues Creso perdió el suyo en lugar de destruir el de los persas. Procediendo del Este, este río avanza formando un gran recodo hacia el interior de Anatolia, abriéndose paso luego por la cordillera septentrional para acabar desembocando en el mar Negro. Los demás ríos son todavía mucho más modestos.

Una tercera parte del Asia Menor la componen agostadas mesetas sin agua ni vegetación, formando un vasto páramo con la uniformidad de una alfombra, bajo la que apunta la roca desnuda, y sólo de vez en cuando, acá y allá, brilla al sol un inmenso lago salado. El paisaje es de una monotonía majestuosa, sus colores son como quemados y esmaltados al fuego. Incluso causa cierto desasosiego la aparición de un jinete solitario que se le cruce a uno en el camino. Al acercarse a las cordilleras uno se siente sobrecogido como ante la amenaza de un mundo desconocido y todavía peor que aquel de donde procede. Cuando se llega por fin a un villorrio, se tiene la sensación de acercarse a una necrópolis, y bajo la reverberación que agrieta las piedras, las puertas de las casas tienen todo el aspecto de órbitas vacías, de ojos sin vida. Luego aparecen los hombres —las mujeres se ocultan— y también algunos niños curiosos, que un simple ademán ahuyenta. Los hombres se acercan lentamente y sus caras inmóviles no demuestran ninguna curiosidad; forman círculo alrededor de los extranjeros y les contemplan en silencio. Se ofrece una taza de té al desconocido, que trata de sonreír y contempla desconcertado aquellas caras inexpresivas que le rodean. Aquí nada de la atmósfera ruidosa de los países de Levante, ni el colorido pintoresco del Oriente legendario. Sólo una curiosa dignidad apropiada al paisaje; a este paisaje que ha moldeado la raza.

Los pueblos que contendieron en el Asia Menor fueron tan numerosos y pertenecían a razas tan diversas, que con una sola excepción nunca pudo hablarse aquí de un gran Imperio. Hasta los umbrales del cuarto milenio antes de J. C, podemos seguir ahora las huellas de las hordas, de las tribus y de los pueblos hostiles entre sí.

Pero como el objeto de este libro tiene más que ver con la descripción de los descubrimientos arqueológicos que con la geografía y la historia propiamente dichas, vamos a cerrar este paréntesis. Esta digresión habrá servido para poner de relieve nuestra extrañeza ante el hecho que en una época remotísima de la historia de este país abrupto, salvaje y desgarrado por las luchas entre hordas heterogéneas, lograra un pueblo, a pesar de todos los descalabros sufridos, fundar una confederación que se convirtió rápidamente en una gran potencia en el Próximo Oriente, y cuya influencia se extendió hasta el mundo griego. ¡Quién sabe si esta influencia se dejó sentir más profundamente de lo que suponemos!

Por una rara coincidencia, el primer contacto de la investigación moderna con este pueblo tuvo lugar precisamente en el mismo sitio donde se alzara su capital.

A principios del primer tercio del siglo pasado, un explorador francés, Charles Marie Félix Texier, planeó con todo detalle un viaje al interior de Anatolia. «Mi intención era —manifestó más tarde— averiguar el emplazamiento de la antigua Tavium, la cual, según todas las probabilidades, debía de haber estado situada en una comarca fértil a orillas del antiguo Halys». Texier no podía apoyarse en los relatos de otros viajeros que le hubieran precedido, y lo que podía servirle de orientación era más bien escaso. A pesar de ello se trasladó a Turquía y, aun cuando disponía de una información bien incompleta, su caravana se puso en marcha en dirección al Norte el 28 de julio de 1834. Pocos días después, durante una de sus cabalgadas solitarias, se halló de repente, no lejos de la pequeña aldea de Bogazköy, en el gran recodo del Kizil-Irmak (Halys), en presencia de unas ruinas que le dejaron atónito, al propio tiempo que le ponían en un gran aprieto, pues no acertaba a intercalarlas en el plano histórico.

Charles Félix Texier (1802-1871), arqueólogo y viajero por temperamento, era uno de aquellos hombres de los que es pródigo el siglo XIX, que andaban a la caza de las reliquias del pasado. Su obra es fiel reflejo de los conocimientos técnicos de su época, gracias a los cuales se abrieron tan formidables perspectivas para el futuro que contribuyeron a conmover los mismos cimientos sobre los que se fundaba la ciencia de entonces.

Siempre en pos de Tavium, en la aldea de Bogazköy recogió Texier algunos indicios que quiso comprobar. Por un sendero que empezaba entre unas cabañas de barro destartaladas, subiendo siempre a mayor altura por lomas cada vez más escarpadas, llegó por fin a un lugar en el que le cerró el paso una hilera de bloques ciclópeos y corroídos por los siglos, es verdad, pero todavía inconfundibles, y como emergiendo de la misma eternidad aparecieron ante él los restos de un edificio de proporciones gigantescas y caprichosamente asimétricas. Ascendiendo todavía más, Texíer descubrió un paisaje caótico y los restos de una muralla interminable.

Desde la cumbre dejó vagar la vista en derredor suyo y mentalmente trazó un círculo que abarcaba el conjunto de las ruinas, y se dio cuenta de que aquellos vestigios eran lo que quedaba de una ciudad que debió de ser tan grande como Atenas en su época de esplendor. ¿Quién había construido semejante ciudad? ¿Se hallaba ante las ruinas de Tavium?

Prosiguiendo sus indagaciones descubrió en la muralla dos grandes puertas, en una de las cuales aparecía un bajorrelieve que representaba una forma humana, tal vez un rey, de corpulencia extraordinaria, y que no podía compararse a nada de lo que había visto hasta entonces. La otra estaba adornada de leones de piedra. Texier los dibujó y encargó que sus acompañantes cuidaran de hacer los croquis. Pero su mente burguesa, influida por el espíritu que prevalecía en la Francia de Luis-Felipe, sólo estaba en condiciones de admirar, sin comprenderla, la monumentalidad de las efigies. Esto explica que los dibujantes legaran a la posteridad unos leones apacibles sin asomo de ferocidad.

Entonces avanzó Texier la primera hipótesis: «Dominado completamente por el afán de descubrir la antigua Tavium, imaginé que me encontraba ante las ruinas de un templo de Júpiter con el refugio sagrado que menciona Estrabón…; pero más tarde me di cuenta del error». Y luego reconoce: «… ninguna de estas construcciones podía atribuirse a épocas romanas; el carácter grandioso y peculiar de estas ruinas me dejó perplejo cuando intenté dar a la ciudad su verdadero nombre en la historia…».

Más tarde, entregado que hubo sus dibujos a la imprenta y después de haber podido examinar los apuntes del inglés William Hamilton —el cual había visitado Bogazköy un año más tarde y también la había tomado por Tavium—, confrontó todas las descripciones de los autores antiguos y las comparó con sus propias conclusiones, después de lo cual, persuadido de que había ido por mal camino, rebatió la tesis de que se trataba de las ruinas de Tavium, y se decidió por Pteria, ante la cual libraron Creso y Ciro la famosa batalla.

A Texier le esperaban todavía más sorpresas. Un indígena le llevó desde Bogazköy por un sendero escabroso y escarpado, y luego de atravesar un profundo valle, subieron durante dos largas horas hasta alcanzar la altiplanicie del otro lado, donde halló lo que hoy se conoce por el nombre de Yazilikaya (la roca escrita). Yérguense allí peñascos cortados como acantilados, y por una hendidura se ofrecen a la vista bajorrelieves sorprendentes que cubren superficies torpemente desbastadas. Por aquellos muros, Texier vio avanzar en procesión de solemne rigidez unos dioses hieráticos tocados con gorros puntiagudos y vistiendo ceñidas túnicas. Luego, cuando siguió por la grieta que tuerce a la derecha, descubrió nuevas esculturas, nuevos personajes con otros ropajes, pero que llevaban tiaras en lugar de gorros. Dos de ellos son alados; otros tienen en la mano objetos indefinibles; algunos están encaramados en la nuca de otras figuras o van seguidos de perros.

Fascinado por esta extraña procesión pétrea buscó Texier la salida del corredor y observó entonces, a la izquierda, un estrecho pasadizo que conducía a una nueva hendidura más angosta en la roca, y ante cuya entrada se detuvo de repente, pues a ambos lados del boquete había dos demonios alados, tallados en piedra, en actitud de defender el paso. Lentamente, titubeando por la emoción, se decidió por fin a penetrar en la hendidura y entonces apareció ante sus ojos, en el escarpado muro de lado de Occidente, otra procesión compuesta de doce guerreros —¿o tal vez serían dioses?—, avanzando en fila india con paso rápido y en actitud de energía instintiva y lúgubre, con los consabidos gorros en punta y la cimitarra al hombro, como si hicieran instrucción militar. Casi enfrente una escultura muestra la silueta de un hombre que, con gesto protector, sostiene a otra más pequeña. Sobre su brazo extendido colgaba una figura parecida a una flor, compuesta de signos que semejaban jeroglíficos, los cuales evidentemente debían de tener algún significado…, pero faltaba dar con él. Al regresar a la gran galería, Texier observó todavía más signos igualmente misteriosos, algunos de ellos obliterados de tal modo por el tiempo que incluso había desaparecido casi todo vestiglo de los mismos. ¿Se trataría simplemente de adornos, o bien formaban parte de un sistema de escritura?

Al abandonar Texier «la roca escrita» dejó errar la mirada por la meseta que se extiende delante de la entrada y descubrió los restos de unas murallas. Quizá se habían erigido edificios aquí, ¿o serían tal vez los vestigios de las puertas monumentales que daban acceso a la grieta? Le pareció seguro, en todo caso, que se encontraba ante un antiquísimo santuario de piedra, legado de un pasado remoto. Quedaba por averiguar cuál era el pueblo que lo había construido para adorar en él a sus dioses.

Texier dirigió la mirada hacia las ruinas de Bogazköy, al otro lado del valle, .y volvió luego los ojos hacia las alturas de los barrancos y las crestas que brillaban bajo un sol implacable y duro. Tenía ante sí un paisaje que Dios había moldeado con mano vigorosa. Mucho tiempo después algún pueblo poderoso había impuesto aquí su voluntad y había encumbrado todavía más con aquellos bloques los peñones naturales, de modo que entonces Texier pudo también reconocer los restos de las murallas que antiguamente habían unido, transformándolos en fortaleza siniestra, aquellos peñascos ya de por sí abruptos y escarpados. Esto solamente podía haber sido obra de grandes reyes de un pueblo rico y poderoso; de ello no podía caber la menor duda.

En el año 1839 publicó Texier en París su monumental relación de viajes en varios volúmenes, Description de l’Asie Mineure, en la que reconoce que un pueblo de semejante fuerza de voluntad, de la que son prueba evidente las ruinas de Bogazköy, era totalmente desconocido de los arqueólogos del siglo XIX, pues se ignoraba el lugar que había ocupado en el espacio geográfico del Asia Menor durante el segundo milenio antes de J. C.

En realidad, para la Ciencia no dejaba de ser un rudo golpe, una grave contrariedad, todo lo que Texier ponía de manifiesto. Eso de que se diera como pasto a los especialistas toda esa maravillosa documentación, de la que no habían tenido ni el más leve punto de referencia previo, era en verdad muy desagradable. Por otra parte, en las décadas siguientes al año 1830, el interés de los investigadores de la incipiente arqueología estaba entonces acaparado, como es natural, por las fascinantes excavaciones que se estaban realizando en Egipto y en Mesopotamia. Lepsius y Mariette descubrían maravillas en el país de los faraones, mientras Botta y Layard hacían luz sobre las civilizaciones asiría y babilónica. Pues bien, a pesar de todos estos descubrimientos sensacionales que centraban su atención en otro lugar, los arqueólogos no podían pasar por alto las misteriosas ruinas descubiertas en Anatolia, y eso cada día menos, pues a medida que pasaban los días iban llegando más pruebas confirmando las manifestaciones de Texier.

Poco después de Texier, William Hamilton había no solamente visitado Bogazköy, sino que, además, a poca distancia, cerca de la aldea de Alaya Huyuk descubrió otras ruinas. De 1859 a 1861 los viajeros alemanes H. Bart y A. D. Mordtmann dieron detalles más precisos sobre Bogazköy y mejoraron incluso los precipitados dibujos de Texier. El francés Langlois recorrió por la misma época la comarca de Tarso, mientras otro erudito, también francés, George Perrot, viajaba por toda Anatolia en 1862 explorando el país meticulosamente y descubriendo una serie de monumentos a cuál más interesante. En el recinto de la antigua Bogazköy halló, entre otras, una peña inclinada, la llamada Nisantepe, cubierta de signos, a decir verdad tan borrosos que más parecían arañazos en la piedra, pero que a pesar de todo recordaban extraordinariamente los que Texier había descubierto en Yazilikaya.

Esto, realmente, hubiera debido de ser considerado como un descubrimiento trascendental, pero pasó inadvertido entre la plétora de documentos que Perrot, secundado por su dibujante E. Guillaume, empezó a divulgar a partir de 1872.

Al cabo de diez años justos, el alemán Karl Humann emprendió los primeros vaciados de algunos bajorrelieves de Yazilikaya, y en parte debió a su antigua profesión el que pudiera trazar el primer plano concienzudo y a escala del campo de las ruinas de Bogazköy, pues había trabajado como ingeniero de ferrocarriles antes de sentirse atraído por la magia de la arqueología. Más tarde debía alcanzar fama mundial al desenterrar el altar de Pérgamo.

En 1887 Perrot recopiló en su monumental Histoire de l’Art dans l’Antiquité todos los datos que se conocían hasta entonces de Anatolia. Pero esta vez pudo apuntar ya alguna conjetura relativa a unas esculturas y a ciertos grupos de símbolos. Para otros, en cambio, ya no se trataba de meras conjeturas, sino de certidumbres. En efecto, en 1870, dos americanos habían dado cuenta, al regresar de un viaje a Siria, de algunas piedras cubiertas de signos, y estas piedras, conocidas como las piedras de Hamath, por el lugar donde fueron encontradas, iban a ser el inicio de una nueva fase en la pugna por aclarar el misterio de las ruinas anatólicas. En realidad no habían sido tampoco los americanos sus verdaderos descubridores, puesto que hacían exactamente 58 años que ya había dado con ellas uno de los más interesantes viajeros del siglo XIX.

El año 1809 embarcó en Malta un hombre barbiluengo, con atavío oriental, en un barco con rumbo a Siria. Dijo ser el jeque Ibrahim, de profesión comerciante y al servicio de la Compañía de las Indias Orientales. Permaneció tres años y medio en Siria y resultó ser el comerciante más peregrino que jamás se había conocido de Alepo a Damasco, pues en lugar de dedicarse a los negocios, prefería la compañía de los eruditos del país, con los cuales estudiaba lenguas, historia, geografía y, sobre todo, el Corán. Solamente interrumpía sus estudios algún viaje hacia el Sur en Tierra Santa, hacia el Este hasta el Eufrates y luego a través del valle del Orontes. Subió al monte sagrado de Hor, en el que muriera Aarón, y durante un viaje a Nubia le detuvieron por espía, siendo deportado a Egipto.

Un bajá le sometió al examen de dos doctores árabes para que demostrase sus conocimientos de las leyes musulmanas, y su examen fue tan brillante que se le permitió ir durante cuatro meses como peregrino mahometano a la ciudad prohibida de La Meca, y luego, junto con otros 80.000 peregrinos, al Monte Ararat. Desde entonces ostentó con razón el título de hadski. Como tal, y con todas las muestras de respeto debidas a un verdadero jeque, fue enterrado solemnemente en el cementerio musulmán de El Cairo en 1817, a los 33 años, al fallecer súbitamente en vísperas de un nuevo viaje, en cuyos preparativos andaba ya muy avanzado.

Este jeque Ibrahim se llamaba en realidad Johann Ludwig Burckhardt y había nacido el año 1784 de una antigua familia patricia en Basilea, que hasta nuestros días ha dado al mundo diplomáticos e historiadores. La Universidad de Cambridge heredó a su muerte la colección de 350 manuscritos orientales originales. Sus diarios resultaron una verdadera mina de oro para la geografía, la etnografía, la filología antigua y la arqueología, y han servido de base para la publicación de las obras que Burckhardt había proyectado.

En uno de estos libros, Viajes por Siria y Tierra Santa, aparecido en Londres el año 1822, cuenta cómo, a su paso por Hamath, en el Orontes, había descubierto una lápida, una sola piedra incrustada en la pared de un bazar, y así la describe brevemente: «Una piedra que está cubierta con unas cuantas figuritas y signos que parecen jeroglíficos, aun cuando no se parezcan a los de Egipto».

Se comprende que en 1822, o sea diecisiete años antes de la publicación de la gran obra de Texier, nadie se fijara en esta descripción incidental, porque estaba, por decirlo así, enterrada a su vez en un cúmulo de aventuras de viaje, al parecer de mucho mayor interés.

Transcurrieron otros 58 años antes de que los dos americanos que hemos mencionado, el cónsul Augustus Johnson y el misionero doctor Jessup, se lanzaran a seguir las huellas de Burckhardt por el bazar de Hamath. No eran menos observadores que el «jeque» Ibrahim, y no solamente dieron con la «piedra escrita» mencionada por aquél, sino que hallaron otras tres «que estaban cubiertas por figuritas y signos». Johnson comunicó un año más tarde el hallazgo a la «American Palestine Exploration Society», pero no pudo presentar ningún croquis exacto ni menos reproducción alguna, porque tan pronto como se habían acercado a las piedras y antes de que pudieran tocarlas, los indígenas habían puesto el grito en el cielo amenazándoles con pasar a vías de hecho. Evidentemente, aquellos signos misteriosos eran objeto de veneración supersticiosa desde tiempo inmemorial. Esto quedó demostrado cuando, poco después, se descubrió en Alepo otra piedra con más «jeroglíficos» de esta misma clase. Los indígenas les atribuían propiedades curativas a estos signos, y en particular los tracomatosos acudían desde muy lejos a frotar la frente en la piedra, pulida por el roce, para obtener alivio a su mal.

Tuvo que pasar otro año hasta que a otro investigador, William Wright, misionero irlandés, que a la sazón residía en Damasco, se le ofreciera oportunidad de examinar detenidamente, y sin peligro, la piedra. Vino en su ayuda una de aquellas casualidades sin las cuales innumerables descubrimientos no hubieran podido producirse. En efecto, en 1872 fue destituido el viejo gobernador de Siria, un ortodoxo que no quería ni oír hablar tan siquiera de las pretensiones de los investigadores occidentales. En cambio, su sucesor, Subhi Bajá, era un espíritu liberal ilustrado, sabía de la piedra de Hamath y permitió al Rdo. William Wright que le acompañase en uno de sus viajes de inspección. Y así fue como el irlandés tuvo acceso a las piedras que, mientras tanto, habían llegado a ser célebres en todo el mundo, y las descubrió por tercera vez (para hablar con más propiedad debemos decir que fue la quinta, pues mientras tanto habían estado también en Hamath otros dos grupos de viajeros) y tuvo la gran suerte, que no conocieron sus predecesores, de poder contar con la protección del gobernador, protección que se reveló sumamente eficaz por cuanto se tradujo en el envío de soldados, con cuya ayuda pudo arrancar las piedras de los muros de la casa, tarea nada sencilla, interrumpida una y otra vez por las demostraciones hostiles de los nativos, los cuales estaban firmemente convencidos de poder curar el reumatismo al contacto de aquellas piedras, al igual que los de Alepo curar el tracoma.

Cuando ya estas piedras habían sido depositadas interinamente en el parador del bajá, uno de los portadores indígenas trajo la noticia de que el pueblo se había amotinado, y luego llegó el rumor de que los fanáticos querían a toda costa asaltar la casa, pues preferían destruir las piedras antes que permitir que se las llevaran. Incluso se decía que la policía hacía causa común con los de Hamath.

«Vi que había llegado el momento crítico —escribe Wright—. No salía a la calle sin escolta, pues era el blanco del odio de todos». Habló a la multitud y les prometió que al día siguiente el bajá pagaría un buen precio por las piedras que se llevaba, a lo que la gente contestó sonriendo irónicamente, pues ya estaban acostumbrados a las promesas de las autoridades y sabían lo que valían. Entonces Wright habló de hacer intervenir a los soldados y amenazó con los terribles castigos que no dejaría de infligirles el bajá si optaban por la violencia. Regresó a su morada inquieto. «Fue una noche interminable de insomnio», anotó en su diario.

Pero no sucedió nada. Con gran extrañeza de todos, a la mañana siguiente pagó el bajá Subhi la cantidad prometida, y si bien hubo todavía vagos destellos de indignación, fueron en parte reprimidos con amenazas y en parte aplacados con más dinero. Los derviches gritaban por las calles, anunciando a todos los que no se hubieran dado todavía cuenta del fenómeno, que durante la noche se había abatido sobre la tierra una lluvia de estrellas, un meteoro de intensidad luminosa verdaderamente extraordinaria. Los habitantes enviaron una delegación al bajá para conocer su opinión autorizada. ¿Se trataría quizá de un aviso del cielo para oponerse al traslado de las piedras?

El bajá pareció reflexionar un buen rato, como buscando inspiración y luego les preguntó si el portento había ocasionado la muerte de hombres o de animales, y como los delegados admitieran que nada de esto había sucedido, entonces resolvió el bajá, a la manera de Salomón, que, a su entender, el cielo había querido dar a conocer de un modo inequívoco su conformidad encendiendo aquel prodigioso faro.

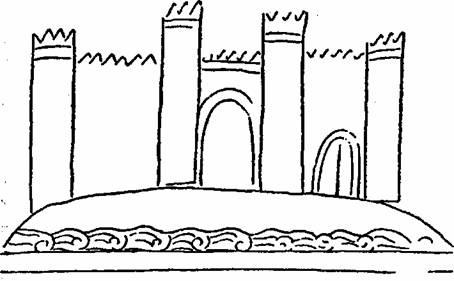

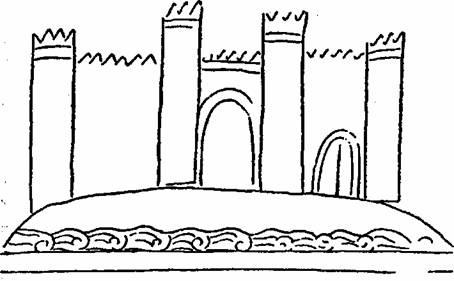

Representación asiria de la ciudadela de Carquemis, sobre una puerta de bronce hallada en Balawat. A pesar de ser un dibujo muy primitivo, muestra claramente la disposición de las torres y de las almenas, que son características de la arquitectura hitita.

Y sin más las piedras fueron trasladadas a Constantinopla. William Wright fue autorizado a sacar vaciados de ellas y luego se las llevaron al Museo Británico de Londres.

Texier había visto ruinas en el norte de Anatolia, pero no había podido identificarlas. Por su parte, Wright tenía ya en la mano reproducciones de las inscripciones de Hamath, pero no sabía cómo interpretarlas. Entonces nada permitía suponer que entre las ruinas anatólicas y las piedras sirias pudiera existir la más mínima relación, puesto que no había aparecido por ningún sitio el eslabón intermedio.

Poco después el cónsul inglés W. H. Skeene y Georges Smith, del Museo Británico, descubrieron el Jerablus, en la orilla derecha del Eufrates, un enorme cerro repleto de ruinas (Jerablus deriva de Europus, que así se llamaba la ciudad en la época grecosiria). Lo exploraron y lo identificaron —con razón, según se vio pronto— como la Carquemis de la historia asiría. Al emprenderse las excavaciones surgieron a la luz unas figuras que también estaban cubiertas con los mismos símbolos misteriosos. Y entonces aquellos signos fascinadores, aquellas cabezas, manos, pies de hombre, y cabezas de animales, mezclados con círculos, medias lunas, ganchos, obeliscos —que era obvio se completaban para formar una escritura—, y que cada día despertaban más el interés de todos los investigadores, empezaron a surgir por doquier. Pero lo más desconcertante era que los hallazgos no se limitaban a la región del norte de Siria. E. J. Davis los halló junto a un monumento en Ivriz, en el Tauro; e incluso aparecieron sellos con esta escritura. Pronto no pudo existir ya duda alguna de que los jeroglíficos descubiertos por Texier, junto a las figuras de los ídolos de Yazilikaya, eran por lo menos semejantes a los de Siria. ¡Y finalmente, apareció también la enigmática escritura en la región de Esmirna!

Esto era lo más sorprendente del caso, por cuanto presuponía que si tales signos tenían un origen común, debía de haber existido un pueblo que en algún momento de la historia llegó a ser tan poderoso como para que su escritura se impusiera desde la costa del mar Egeo a través de toda Anatolia y hasta el corazón de Siria. Un pueblo que utilizaba una misma escritura debía, por consiguiente, ser de una misma cultura. Pero aparte de estos símbolos y de algunos monumentos que se parecían enormemente, no había otra evidencia de la existencia de una nación semejante. ¿O se andaba equivocado una vez más? ¿Podría quizá haberse dado el caso de no haber sabido interpretarse debidamente, hasta entonces, ciertas tradiciones?

En el año 1879, precisamente cuando se estaba de acuerdo en que las discusiones no habían arrojado todavía ninguna luz en la cuestión, un sabio inglés exploró las colinas alrededor de Esmirna, y un año más tarde dio una conferencia ante la «Society for Biblical Archaeology», llena de referencias de la Biblia y durante la cual expuso una tesis considerada entonces como francamente temeraria desde el punto de vista científico.

Se trataba del sabio Archibald Henry Sayce, de 34 años de edad, famoso arqueólogo inglés del que decía la Enciclopedia Británica (la cual raramente citaba a personajes vivos): «… es imposible exagerar los servicios que ha prestado a las ciencias orientales».

Sayce declaró llanamente que todos los monumentos e inscripciones de un carácter determinado que habían sido descubiertos, durante las últimas décadas, en el Asia Menor y en el norte de Siria, debían ser atribuidos a los hititas, o sea a un pueblo que la Biblia cita, pero que hasta entonces nadie se había tomado la molestia de investigar, por no habérsele concedido la más mínima importancia.