—Ya huelo la nieve —dijo Jane, en cuanto bajaron del autobús.

—Pues yo huelo a árboles de Navidad —dijo Michael.

—Y yo a fritura de pescado —dijo Mary Poppins.

Luego, ya no hubo tiempo de oler nada más, pues el autobús les había dejado delante de la tienda más grande del mundo y estaban allí para hacer las compras de Navidad.

—¿Podemos mirar antes el escaparate? —dijo Michael, que estaba tan nervioso que se había puesto a pegar brincos sobre un solo pie.

—Como queráis —dijo Mary Poppins con sorprendente afabilidad. Aunque, a decir verdad, Jane y Michael no estaban realmente sorprendidos, pues sabían muy bien que la cosa que a Mary Poppins más le gustaba del mundo era mirarse en los escaparates. También sabían que mientras ellos veían juguetes, libros, ramas de acebo y plumcakes, Mary Poppins sólo estaría mirándose a sí misma reflejada en el cristal.

—¡Mira, aviones! —dijo Michael, deteniéndose delante de un escaparate donde varios aviones de juguete daban pasadas a toda velocidad, sostenidos por unos alambres.

—¡Y mira ahí! —dijo Jane—. ¡Dos bebés negros pequeñitos en una sola cuna! ¿De qué crees que son, de chocolate o de porcelana?

—¡Mira qué cosa! —se dijo Mary Poppins a sí misma, fijándose especialmente en lo bien que le quedaban los guantes nuevos con sus remates de piel. Eran los primeros que tenía y pensó que nunca se iba a cansar de mirarse en los escaparates con ellos puestos. Y, tras haber examinado el reflejo de los guantes, pasó a recorrer minuciosamente toda su persona —abrigo, sombrero, bufanda, zapatos y a sí misma metida dentro de todo ello— y llegó a la conclusión de que, en conjunto, nunca había visto a nadie que tuviera un aspecto tan elegante y distinguido.

Pero las tardes de invierno —bien lo sabía ella— eran cortas, y tenían que estar de vuelta para la hora de la merienda. Así que, exhalando un suspiro, se arrancó de la contemplación de su magnífico reflejo.

—Vamos a entrar ya —dijo Mary Poppins, aunque luego, para gran fastidio de los niños, se entretuvo un buen rato en el mostrador de artículos de mercería eligiendo un carrete de hilo negro.

—La sección de los juguetes está por ahí —le recordó Michael.

—Ya lo sé. Y haz el favor de no señalar —le recriminó, y después se puso a pagar con una lentitud exasperante.

En cualquier caso, finalmente se encontraron junto a Papá Noel, que se las vio y se las deseó para ayudarles a elegir los regalos.

—Esto es perfecto para papá —dijo Michael, eligiendo un tren mecánico con un juego de señales especiales—. Yo se lo cuidaré mientras él esté en la City.

—Me parece que yo voy a coger esto para mamá —dijo Jane, empujando un cochecito con una pequeña muñeca, convencida de que eso era lo que su madre siempre había querido tener—. A lo mejor me deja jugar con él de vez en cuando.

A continuación, Michael eligió un paquete de horquillas para los gemelos, un mecano para su madre, un escarabajo mecánico para Robertson Ay, un par de gafas para Ellen —que gozaba de una vista excelente— y para la señora Brill —que siempre iba en zapatillas— unos cordones de botas.

Jane, tras estar dudando un poco, decidió finalmente que una pajarita blanca sería el regalo perfecto para el señor Banks y, en cuanto a los gemelos, optó por comprarles Robinson Crusoe para que lo leyeran cuando fueran mayores.

—Mientras sean pequeños lo puedo leer yo —dijo—. Seguro que no les importa prestármelo.

Mary Poppins se enzarzó luego en una agria discusión con Papá Noel a causa de una pastilla de jabón.

—¿Por qué no prueba la marca «Guindola»? —dijo Papá Noel, tratando de serle de ayuda, mientras miraba aprensivamente a Mary Poppins, que se estaba mostrando bastante irascible.

—Prefiero «Vinolia» —dijo con suficiencia, y ésa fue la marca que compró—. ¡Caray, qué bien me vendría ahora aunque fuera media tacita de té! —dijo mientras se alisaba la piel del guante derecho.

—¿Y por qué no un cuarto de tacita? —preguntó Michael.

—¿Quién te ha dicho a ti que te hagas el gracioso? —dijo Mary Poppins, poniendo una voz que hizo que Michael se diera perfecta cuenta de que, en efecto, nadie se lo había dicho—. Además, es hora de irse a casa.

Ya estaba, había dicho justo las palabras que ellos menos querían oír. Eso era típico de Mary Poppins.

—Cinco minutos más —le suplicó Jane.

—¡Venga, Mary Poppins! ¡Con lo guapa que estás hoy con tus guantes nuevos! —dijo astutamente Michael.

Pero, aunque a Mary Poppins le agradó aquel comentario, no se dejó camelar.

—No —dijo, y cerrando la boca con un chasquido, se dirigió hacia la puerta.

—¡Jo! —se dijo Michael para sí, mientras la seguía tambaleándose bajo el peso de sus múltiples paquetes—. ¡Ya podía decir «sí» aunque fuera una sola vez!

Pero Mary Poppins aceleraba la marcha y no les quedaba más remedio que seguirla. Detrás de ellos, Papá Noel les despedía con la mano y la Reina de las Hadas que había en el árbol de Navidad, así como todas las demás muñecas, les sonreían tristemente, como diciendo: «¡Qué alguien me lleve a su casa!». Y los aeroplanos, batiendo sus alas, parecían decir con voz de pájaro: «¡Queremos volar! ¡Queremos volar!».

Jane y Michael apretaron el paso, cerrando sus oídos a aquellas seductoras voces y convencidos de que el tiempo que habían pasado en la sección de juguetes había sido injustificada y cruelmente corto.

Y entonces, cuando se encontraban ya muy cerca de la salida, ocurrió la aventura.

Estaban a punto de empujar la puerta giratoria para salir, cuando vieron pasar fugazmente ante sus ojos la figura de una niña que corría por la acera.

—¡Mira! —dijeron Jane y Michael al unísono.

—¡Dios santo y todopoderoso! —exclamó Mary Poppins, quedándose completamente inmóvil.

Y no es de extrañar que así lo hiciera, pues la niña apenas llevaba encima otra ropa que no fuera un fino lienzo azul que parecía un jirón de cielo que hubiera arrancado para cubrir con él su desnudez.

Saltaba a la vista que no estaba muy al tanto de cómo funcionaba una puerta giratoria, pues se puso a dar vueltas y vueltas dentro de ella, sin dejar de empujar para hacer que fuera más rápido. Cada vez que la puerta volvía a cogerla por detrás y la ponía otra vez a dar vueltas, se partía de risa. De pronto, con un leve y ágil movimiento, se separó de la puerta y salió despedida hacia el interior de la tienda.

Se quedó quieta un instante y, luego, aupándose sobre la punta de sus pies, miró a uno y otro lado como si estuviera buscando a alguien. Cuando divisó a Jane, a Michael y a Mary Poppins, que estaban medio ocultos tras un enorme abeto, dio un bote de alegría y salió corriendo hacia ellos llena de júbilo.

—¡Ah, ahí estáis! Gracias por esperarme, siento llegar un poco tarde —dijo la niña, mientras tendía su brillante mano a Jane y a Michael—. Bueno —dijo ladeando la cabeza—, ¿verdad que os alegráis de verme? ¡Decid que sí, venga, decid que sí!

—Sí —asintió Jane sonriendo, pues le parecía imposible no alegrarse de ver a alguien tan radiante y alegre—. Pero ¿quién eres? —preguntó con curiosidad.

—¿Cómo te llamas? —dijo Michael, mirándola fijamente.

—¿Que quién soy? ¿Que cómo me llamo? No me digáis que no me reconocéis. Venga, pensad un poco.

La niña parecía estar muy sorprendida y un poco decepcionada. De pronto, se volvió hacia Mary Poppins y, señalándola, dijo:

—Ella sí me conoce. ¿Verdad? ¡Estoy segura de que me conoces!

Mary Poppins puso una cara muy rara. Jane y Michael se dieron cuenta de que sus ojos lanzaban una especie de chispas azules, como si reflejaran el brillo de la niña y el azul de su vestimenta.

—¿Empieza por… por… por M?… —susurró Mary Poppins.

La niña, encantada, se puso a pegar botes sobre un solo pie.

—Pues claro que sí; bien lo sabes tú. M-A-I-A. Soy Maia. —Entonces se volvió hacia Jane y Michael—. Ahora me reconocéis, ¿verdad? Soy la segunda de las Pléyades. Electra, la mayor, no ha podido venir porque está cuidando de Merope. Merope es la más pequeña y, en medio, venimos las otras cinco, todas niñas. Al principio nuestra madre se llevó una gran decepción por no tener ningún hijo varón, pero ahora ya le da igual.

La niña dio unos cuantos pasos de baile y, luego, volvió a soltar un torrente de palabras con aquella vocecita tan llena de entusiasmo.

—¡Jane! ¡Michael! ¡Pensar que estoy aquí, hablando con vosotros…! ¡Con la de veces que os he mirado yo desde el cielo! Lo sé todo sobre vosotros. A Michael no le gusta que le peinen y Jane guarda un huevo de tordo en un bote que hay en la repisa de la chimenea. Y vuestro padre está empezando a quedarse sin pelo en la coronilla. Me cae muy simpático. Además, fue él quien nos presentó, ¿no os acordáis? Una noche, el verano pasado, os dijo: «Mirad, ésas son las Pléyades. En total son siete estrellas, las más pequeñas del cielo. Pero hay una que no se puede ver». Se refería a Merope, claro. Todavía es demasiado pequeña para quedarse levantada toda la noche. Es tan pequeñita que se tiene que ir a la cama muy temprano. Allí arriba hay quien nos llama las Hermanitas y, a veces, también nos llaman las Siete Palomas, pero Orión, cuando nos lleva con él de caza, siempre se dirige a nosotras con un: «Eh, chicas».

—Pero ¿qué estás haciendo aquí? —le preguntó Michael, que seguía estando muy sorprendido.

Maia soltó una risotada.

—Preguntadle a Mary Poppins. Seguro que ella lo sabe.

—Dínoslo, Mary Poppins —dijo Jane.

—No os habréis creído que sois las únicas personas en el mundo que quieren hacer las compras de Navidad… —dijo irritada Mary Poppins.

—¡Ajá, eso es! —chilló Maia encantada—. Tiene razón. He bajado a comprar juguetes para todas mis hermanas. No podemos salir demasiado, sabéis, porque siempre estamos muy ocupadas fabricando y almacenando los chaparrones de la primavera. De eso es de lo que nos ocupamos las Pléyades. Pero lo echamos a suertes y me tocó a mí. Vaya potra, ¿eh?

Y de contenta que estaba se dio a sí misma un abrazo.

—Bueno, vamos allá. Que no me puedo quedar mucho. Tenéis que venir conmigo y ayudarme a elegir.

Bailando a su alrededor, ora corriendo junto a uno, ora junto al otro, los fue conduciendo hacia la sección de juguetes. A su paso, todo el mundo se paraba, y se quedaban tan pasmados al verla que los paquetes que llevaban se les caían de las manos.

—Hace mucho frío para ir así. ¡Pero cómo se les ocurre a sus padres…! —decían las madres, cambiando de sopetón a un tono de voz más bajo y más dulce.

—¡Será posible…! —decían los padres—. Esto debería estar prohibido. Hay que escribir una carta al Times sobre este asunto. —Y sus voces sonaban más roncas y ásperas que de costumbre.

Los jefes de las distintas secciones también se comportaban de un modo muy curioso. Cada vez que el pequeño grupo pasaba delante de uno de ellos, hacía una reverencia a Maia, como si se tratara de una reina.

Pero ninguno de ellos —ni Jane ni Michael ni Mary Poppins ni Maia— vio u oyó algo que les llamara la atención. Estaban demasiado metidos en su extraordinaria aventura.

—¡Ya hemos llegado! —dijo Maia, mientras entraba dando cabriolas en la sección de juguetes—. Bueno, ¿qué os parece que elijamos?

Nada más verla, el dependiente dio un respingo y, de inmediato, le hizo una reverencia.

—Quiero algo para cada una de mis hermanas; son seis. Tiene que ayudarme, por favor —dijo Maia, dedicándole una sonrisa.

—Por supuesto, señora —dijo amablemente el dependiente.

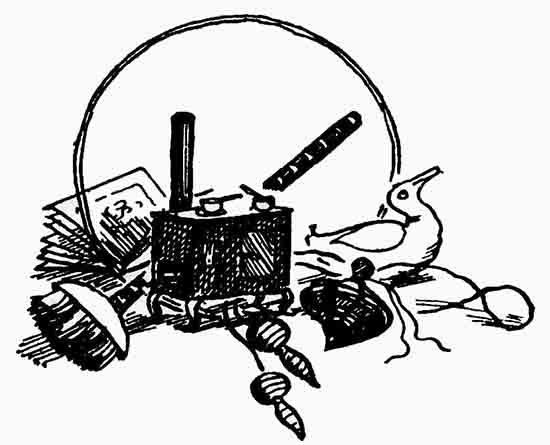

—Vamos a empezar por mi hermana mayor —dijo Maia—. Es una chica muy hogareña. ¿Qué tal el hornillo ese de los cazos plateados? Sí. Y esa escoba a rayas. El polvo de estrellas es una verdadera lata y seguro que a ella le encanta tener algo con que barrerlo.

El dependiente se puso a envolverlo todo con papel de colores.

—Ahora le toca a Taygeta. Le encanta bailar. ¿No te parece, Jane, que una comba sería ideal para ella? Áteme el paquete con cuidado, que me espera un viaje muy largo —le dijo al dependiente.

Empezó a corretear entre los juguetes, sin parar quieta ni un instante, moviéndose a pasitos leves y veloces, como si aún estuviera titilando en el cielo.

Mary Poppins, Jane y Michael no le quitaban los ojos de encima, mientras ella se acercaba bailoteando a uno o a otro para pedirles consejo.

—Luego viene Alcyone. Con ella es más difícil. Es muy callada y muy pensativa y nunca parece necesitar nada. ¿Un libro a lo mejor, Mary Poppins? A ver qué familia es ésta… ¿los robinsones suizos? Me parece que esto puede gustarle. Y si no, siempre puede mirar las estampas. ¡Envuélvamelo!

Y le entregó el libro al dependiente.

—Sé lo que quiere Celaeno —prosiguió—. Un aro. De día puede lanzarlo por el cielo y de noche se lo puede poner para que dé vueltas alrededor suyo. Ese rojo y azul seguro que le encanta. Ya sólo quedan las dos pequeñas. ¿Qué me aconsejas para Asterope, Michael?

—¿Qué tal una de esas peonzas que hacen mucho ruido? —dijo Michael tras considerarlo detenidamente.

—¿Una peonza? ¡Qué idea más buena! Le encantará ver cómo se desliza bailando y cantando por el cielo. Bueno, ya sólo queda Merope, la más pequeña, ¿qué se te ocurre, Jane?

—John y Barbara tienen unos patitos de goma —dijo Jane tímidamente.

Maia pegó un chillido de alegría y se dio un abrazo.

—¡Oh, Jane qué lista eres! Nunca se me habría ocurrido. Un patito de goma para Merope; deme uno azul con los ojos en amarillo, por favor.

El dependiente fue atando los paquetes mientras Maia correteaba a su alrededor, apretando el papel de envolver o dándole un pequeño tirón a las cuerdas para asegurarse de que estaban bien atadas.

—Perfecto —dijo—. Tengo que tener mucho cuidado de que no se me caiga nada, ¿sabe?

Michael, que no había dejado de mirarla desde que apareció, se dio la vuelta y le susurró a Mary Poppins:

—Pero si no tiene monedero, ¿quién va a pagar los juguetes?

—Eso no es cosa tuya —respondió secamente—. Y, además, es de mala educación murmurar. —A pesar de lo cual, Mary Poppins se apresuró a rebuscar en sus bolsillos.

—¿Qué has dicho? —le interrogó Maia con los ojos muy abiertos—. ¿Pagar? Nadie va a pagar. No hay nada que pagar, ¿verdad que no?

Y, al decir aquello, se volvió hacia el dependiente.

—Nada en absoluto, señora —le aseguró mientras le entregaba los paquetes y volvía a hacerle una reverencia.

—¿Qué te decía yo? Para qué están las Navidades sino para que todo se regale, ¿eh? —dijo, volviéndose hacia Michael—. Además, ¿con qué iba a pagarles? Allá arriba no tenemos dinero. —Y de sólo pensarlo le entró la risa—. Bueno, vámonos ya —prosiguió, cogiendo a Michael del brazo—. Es hora de irse a casa. Ya es tarde y he oído a vuestra madre deciros que volvierais a tiempo para la merienda. Además, yo también tengo que irme. Venga. —Y arrastrando tras de sí a Jane, Michael y Mary Poppins, abrió la marcha a través de la tienda hasta llegar a la puerta giratoria.

Nada más salir, Jane dijo de pronto:

—Pero si ella no tiene regalo. Ha comprado algo para todas menos para ella. Maia no tiene regalo de Navidad. —Y se puso rápidamente a buscar entre los paquetes que llevaban, a ver si encontraba algo que pudiera servir de regalo para Maia.

Mary Poppins echó un vistazo al escaparate que tenían al lado. Le devolvía una imagen radiante de sí misma, muy elegante y atractiva: el sombrero estaba derecho, el abrigo perfectamente planchado y los guantes completaban el efecto general.

—Estate calladita —le dijo a Jane con la más antipática de sus voces. Y mientras lo decía, se sacó de un tirón los guantes nuevos y le metió a Maia uno en cada mano—. ¡Ya está! —dijo con brusquedad—. Hoy hace frío. Te vendrán muy bien.

—¡Baja ahora mismo! ¡Aquí no se toleran estas cosas!

Maia se quedó mirando los guantes, que le venían muy grandes y le colgaban flácidos de las manos. No dijo nada, pero se arrimó a Mary Poppins y, poniéndole el brazo que tenía libre alrededor del cuello, le dio un beso. Se quedaron mirándose y, luego, se sonrieron como sólo pueden sonreír dos personas que se comprenden perfectamente. A continuación, Maia se dio la vuelta y tocó levemente las mejillas de Jane y de Michael. Durante unos instantes, formando un corro en aquella esquina batida por el viento, permanecieron quietos, mirándose los unos a los otros como si estuvieran hechizados.

—Me lo he pasado muy bien —dijo en voz baja Maia, rompiendo el silencio—. No me olvidéis, por favor.

Todos asintieron con la cabeza.

—Adiós —dijo Maia.

—Adiós —dijeron los demás, aunque no había cosa que les apeteciera menos decir.

Maia se puso de puntillas, alzó los brazos y dio un pequeño salto en el aire. Comenzó a subir cada vez más alto, dando pasos en el vacío como si estuviera ascendiendo por unos escalones invisibles labrados en el cielo gris. Mientras subía, les iba saludando con la mano, y ellos le devolvían el saludo.

—¿Qué diablos pasa aquí? —oyeron que decía una voz a su lado.

—¡No es posible! —dijo otra.

—¡Absurdo! —exclamó una tercera. Una auténtica multitud se había congregado para asistir al extraordinario espectáculo que constituía el regreso de Maia a su hogar.

Un policía, apartando a la gente con la porra, se abrió paso entre la muchedumbre.

—¡A ver, a ver! ¿Qué pasa aquí? ¿Un accidente o qué?

Siguiendo la mirada de la multitud, alzó la vista.

—¡Eh! —gritó furioso, agitando su puño hacia Maia—. ¡Baja ahora mismo! ¿Qué haces ahí arriba? ¡Estás interrumpiendo el tráfico! ¡Baja ahora mismo! ¡Aquí no se toleran estas cosas… y mucho menos en un lugar público! ¡Es antinatural!

Oyeron a lo lejos la risa de Maia y divisaron un objeto brillante que le colgaba del brazo. Era la comba. Finalmente el paquete se había desecho.

—¡Qué me aspen si lo entiendo! —dijo el policía, mirando hacia arriba y rascándose la cabeza por debajo del casco.

—¡Bien merecido se lo tendría! —dijo Mary Poppins, con una voz tan brusca y feroz que cualquiera habría dicho que estaba enfadada de verdad con el policía. Pero Jane y Michael no se dejaron engañar por aquel exabrupto, pues habían visto en los ojos de Mary Poppins algo que, de haberse tratado de otra persona que no fuera Mary Poppins, no habrían dudado en calificar de lágrimas…

—¿De veras crees que somos capaces de imaginarnos todo eso? —dijo Michael cuando, una vez en casa, le contaron a su madre lo que les había ocurrido.

—Puede ser —dijo la señora Banks—. A veces imaginamos historias muy extrañas, y también muy bonitas, cariño.

—¿Y qué me dices de los guantes de Mary Poppins? —dijo Jane—. Vimos cómo se los daba a Maia. Mira, no los lleva puestos. ¡Así que tiene que ser verdad!

—¡Cómo se te ocurre, Mary Poppins! —exclamó la señora Banks—. ¡Tus mejores guantes de piel! ¿Los has regalado?

Mary Poppins soltó un resoplido.

—Mis guantes son míos y hago con ellos lo que quiero —dijo con suficiencia.

Y, acto seguido, se enderezó el sombrero y bajó a la cocina a tomar la merienda.