—Un jueves de cada tres y dos de ellos hasta las cinco —dijo la señora Banks.

Los ojos de Mary Poppins le dirigieron una mirada severa.

—La gente más distinguida da uno de cada dos jueves, y uno de ellos hasta las seis. No pienso aceptar otra cosa, y si no… —Mary Poppins hizo una pausa, y la señora Banks se dio perfecta cuenta de lo que esa pausa significaba. Quería decir que si no lograba lo que quería, Mary Poppins se marcharía.

—Está bien, está bien —se apresuró a decir la señora Banks, aunque pensaba que era un fastidio que Mary Poppins estuviera mucho más al tanto que ella de cuáles eran las costumbres de la gente distinguida.

De modo que Mary Poppins se puso sus guantes blancos y se metió el paraguas bajo el brazo; no porque estuviera lloviendo, que no lo estaba, lo que ocurría era que el paraguas tenía un mango tan bonito que daba pena dejárselo en casa. ¿A ver quién se deja en casa un paraguas que tiene por mango una cabeza de loro? Por otra parte, Mary Poppins era muy presumida, y le gustaba ir siempre impecable. De hecho, estaba convencida de que siempre lo iba.

Jane la saludó con la mano desde la ventana del cuarto de los niños.

—¿Adónde vas? —le preguntó.

—Quieres hacer el favor de cerrar esa ventana —replicó Mary Poppins, y la cabeza de Jane volvió a meterse rápidamente para dentro.

Mary Poppins bajó por el sendero del jardín y abrió la verja. Una vez en la calle, comenzó a andar muy deprisa, como si tuviera miedo de que fuera a escapársele la tarde si no conseguía seguirla el paso. Al llegar a la esquina, dobló primero a la derecha y luego a la izquierda, dedicó un altivo saludo con la cabeza al guardia, que le dijo que hacía un día muy bueno, y fue entonces cuando tuvo por fin la sensación de que su día libre había comenzado.

Se detuvo junto a un coche aparcado, y ayudándose con el reflejo del parabrisas, se enderezó el sombrero, se alisó el vestido y apretó con firmeza el paraguas bajo el brazo para que el mango o, mejor dicho, el loro, quedara bien a la vista. Tras estos preparativos marchó al encuentro del cerillero.

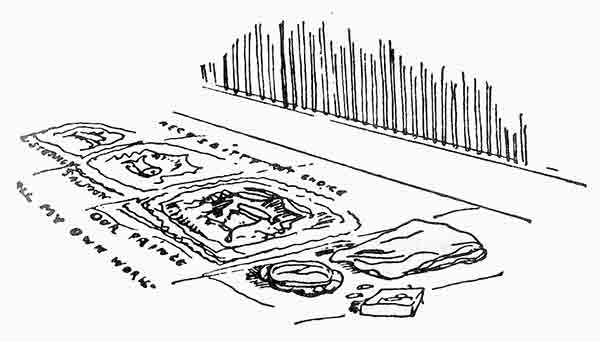

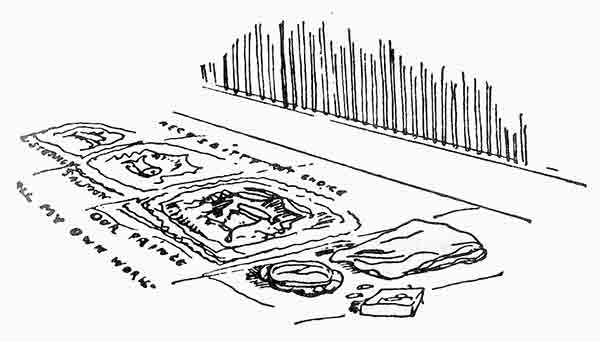

El cerillero en cuestión tenía en realidad dos profesiones. A diferencia de lo que suele hacer un cerillero corriente, él no se limitaba a vender cerillas, sino que además pintaba cuadros en la acera. Alternaba entre uno y otro oficio, dependiendo del tiempo que hiciera. Si el día era lluvioso, vendía cerillas, pues si se hubiera dedicado a pintar, la lluvia le habría borrado los cuadros. En cambio, si hacía bueno, se pasaba todo el día de rodillas, pintando cuadros en las aceras con tizas de colores. Y tardaba tan poco en hacerlos que, antes de que a uno le hubiera dado tiempo a doblar la esquina, ya había pintado una acera entera y buena parte de la otra.

Aquel día en concreto —un día muy bueno, aunque algo frío— se encontraba pintando. Estaba a punto de añadir un cuadro con dos plátanos, una manzana y una cabeza de la reina Isabel a la larga hilera de cuadros que ya había pintado, cuando se le acercó Mary Poppins de puntillas para darle una sorpresa.

—¡Eh! —le llamó en voz baja Mary Poppins.

Pero él siguió añadiendo vetas marrones a uno de los plátanos y rizos marrones a la cabeza de la reina Isabel.

—¡Ejem! —dijo Mary Poppins con una tosecilla muy refinada.

Sobresaltado, el cerillero se dio la vuelta y, entonces, la vio.

—¡Mary! —exclamó, y por la forma en que lo dijo era fácil deducir que Mary Poppins era una persona muy importante en su vida.

Mary Poppins bajó la mirada y frotó dos o tres veces la punta de uno de los zapatos contra la acera. Le dirigió luego una sonrisa al zapato, pero lo hizo de tal manera que éste no pudo por menos que darse cuenta de que aquella sonrisa, en realidad, no iba dirigida a él.

—Es mi día libre, Bert —dijo ella—. ¿Es que ya no te acuerdas? —Bert era el nombre del cerillero, aunque su nombre de los domingos era Herbert Alfred.

—Claro que me acuerdo, Mary —dijo—, pero… —se calló y miró apenado a su gorra. Estaba tirada en el suelo junto al último cuadro que había pintado y dentro había dos peniques. La recogió e hizo tintinear las monedas.

—¿Eso es todo lo que has sacado, Bert? —dijo Mary Poppins, y su voz expresaba tanta alegría que nadie diría que estaba decepcionada.

—Absolutamente todo —dijo—. Hoy no se ha dado bien el negocio. Quién iba a decir que la gente no estaría dispuesta a pagar por ver unos cuadros como éstos —dijo, haciendo un gesto con la cabeza en dirección al retrato de la reina Isabel—. Pero así están las cosas, Mary —añadió, con un suspiro—. Me temo que hoy no voy a poder llevarte a merendar.

Mary Poppins pensó en los pasteles de mermelada de frambuesa que solían tomar en su día libre, y estaba a punto de escapársele un suspiro, cuando se fijó en la cara del cerillero. Con gran habilidad, se las ingenió para convertir el suspiro en una de sus mejores sonrisas, con ambas comisuras bien vueltas hacia arriba, y dijo:

—Da igual, Bert. No te preocupes. Prefiero no ir a merendar. La verdad es que la merienda siempre me ha parecido una comida demasiado pesada.

Y eso, si se piensa en lo mucho que le gustaban a Mary Poppins los pasteles de frambuesa, fue un gesto muy bonito por su parte.

Lo mismo debió pensar el cerillero, porque cogió a Mary Poppins de las manos, que llevaba enfundadas en unos guantes blancos, y se las apretó con fuerza. A continuación, se pusieron a caminar agarrados por delante de la hilera de cuadros.

—¡Mira, ése no lo has visto nunca! —dijo el cerillero, señalando con orgullo una pintura que representaba una montaña nevada, toda ella cubierta de saltamontes posados sobre unas rosas gigantescas.

Esta vez Mary pudo soltar un suspiro sin herir los sentimientos de Bert.

—¡Oh, Bert, es una auténtica maravilla! —Y por la forma en que lo dijo le hizo sentir que el cuadro podía figurar con todo derecho en la Real Academia de Bellas Artes, que es una sala muy grande donde la gente cuelga los cuadros que ha pintado. Todo el mundo acude allí para verlos y, tras quedarse mirándolos durante un buen rato, se dicen los unos a los otros:

—¡Lo que cuenta es el concepto, amigo mío, el concepto!

El siguiente cuadro al que llegaron era todavía mejor: se trataba de un paisaje campestre, todo lleno de árboles y de hierba, en el que se veía un trocito de mar a lo lejos y, aún más al fondo, algo que guardaba cierta semejanza con el pueblo de Margate.

—¡Caray! —dijo Mary Poppins en tono admirativo, mientras se inclinaba para verlo mejor—. ¡Pero, qué haces Bert!

Y es que el cerillero le había cogido la otra mano y parecía estar muy emocionado.

—¡Mary, tengo una idea! Una idea estupenda. ¿Por qué no vamos ahí? ¡Hoy, ahora mismo! Vamos a meternos en el cuadro, ¿eh, Mary? —Y como la tenía aún agarrada de ambas manos, la sacó de un tirón de la calle, apartándola de las rejas de hierro y de las farolas, y la metió en pleno centro del cuadro. ¡Guau, allí estaban ahora los dos, metidos dentro del cuadro!

¡Qué verde y qué tranquilo era todo aquello, y qué blanda y qué fresca era la hierba que pisaban! Les costaba trabajo creer que aquello fuera cierto, pero ahí estaban las ramas de los árboles, vibrando con voz ronca al doblarse sobre ellos y rozar sus sombreros; y también las florecillas de colores, que se les enroscaban en los zapatos. Se miraron el uno al otro y se dieron cuenta de que los dos estaban muy cambiados. A Mary Poppins le pareció que el cerillero se había comprado un terno completo de ropa nueva, pues ahora llevaba puesta una chaqueta de rayas verdes y rojas muy brillantes, pantalones de franela blancos y, lo que era aún mejor, un flamante sombrero de paja. Estaba sorprendentemente limpio, como si le hubieran pulido de arriba abajo.

—¡Caramba, Bert, estás estupendo! —exclamó llena de admiración.

Pero Bert parecía haberse quedado mudo; tenía la boca abierta y la miraba con los ojos como platos. Finalmente, tragó saliva y dijo:

—¡Canastos!

Eso fue todo. Pero lo dijo de tal forma, y la miraba tan fijamente y con tal embeleso que Mary sacó un espejito del bolso y se miró en él.

Entonces se dio cuenta de que también ella había cambiado. De sus hombros colgaba una preciosa capa de seda artificial con un estampado ondulado y, según le informó el espejo, las cosquillas que sentía en la parte de atrás del cuello las causaba una larga pluma en forma de rosca que pendía del ala del sombrero. Sus mejores zapatos habían desaparecido y, en su lugar, había otros mucho más bonitos, con unas hebillas de diamante, muy grandes y resplandecientes. Sus guantes blancos y su paraguas, sin embargo, aún seguían ahí.

—¡Dios mío, esto sí que es un día libre en toda regla! —dijo Mary Poppins.

Dirigiéndose miradas admirativas el uno al otro y a sí mismos, emprendieron la marcha por aquel bosquecillo y, al cabo de un rato, llegaron a un pequeño claro inundado de sol. Allí, sobre una mesa verde, había… ¡una merienda preparada!

Una torre de pasteles de mermelada de frambuesa, que le llegaba a Mary Poppins por la cintura, se levantaba en su centro y, a su lado, en un gran recipiente de latón, hervía el té. Pero lo mejor de todo era que también había dos platos llenos de caracolillos y dos alfileres para sacarlos de las conchas.

—¡Carámbanos! —dijo Mary Poppins, que cuando estaba contenta siempre decía eso.

—¡Canastos! —dijo el cerillero, utilizando la expresión que solía usar en idénticas circunstancias.

—Siéntese señora, por favor —dijo una voz, y, al darse la vuelta, vieron salir del bosque a un hombre muy alto, que vestía chaqueta negra y llevaba una servilleta cruzada sobre un brazo.

Mary Poppins, sorprendidísima, se sentó con un ruido sordo en una de las pequeñas sillas verdes que había alrededor de la mesa. El cerillero, que estaba como hipnotizado, se dejó caer en otra.

—Verán, yo soy el camarero —les explicó el hombre de la chaqueta negra.

—¡Ah, ya! Pero, oiga, no le vi en el cuadro —dijo Mary Poppins.

—Verá, es que estaba detrás de un árbol —se explicó el camarero.

—¿Por qué no se sienta con nosotros? —le invitó Mary Poppins muy educadamente.

—Los camareros nunca se sientan, señora —repuso el hombre, aunque parecía muy complacido de que se lo hubiera pedido.

—¡Sus caracoles, señor! —dijo, empujando uno de los dos platos hacia el cerillero—. Y… ¡su alfiler! —Le quitó al alfiler el polvo con la servilleta y se lo pasó al cerillero.

Se pusieron a merendar, mientras el camarero permanecía de pie junto a la mesa para ocuparse de que no les faltara de nada.

—Al final sí que los vamos a comer —susurró Mary Poppins en voz alta, mientras comenzaba a dar cuenta de la pila de pasteles de mermelada de frambuesa.

—¡Canastos! —asintió el cerillero, sirviéndose dos de los pasteles más grandes.

—¿Té? —dijo el camarero, mientras les llenaba las tazas con la tetera.

Se bebieron sus respectivas tazas y tomaron dos más cada uno. Luego, para que les diera suerte, se terminaron la torre de pasteles de mermelada de frambuesa. Una vez acabada, se levantaron y se sacudieron las migas.

—No tienen que pagar nada —dijo el camarero, antes de que les diera tiempo a pedir la cuenta—. Ha sido un placer. El tiovivo lo tienen ahí detrás —añadió, señalando con la mano una pequeña abertura entre los árboles, tras la cual se veían unos cuantos caballitos de madera dando vueltas en una caseta.

—Es curioso —dijo ella—. Tampoco recuerdo haberlo visto en el cuadro.

—Ah, es que estaba muy al fondo, ¿sabes? —dijo el cerillero, aunque él tampoco lo recordaba.

Llegaron a su altura cuando el tiovivo comenzaba a aminorar la marcha. De modo que, pegando un salto, se subieron a él: Mary Poppins se montó en un caballo negro y el cerillero en uno gris. Y cuando la música sonó de nuevo y empezaron a moverse, se hicieron a caballo todo el trayecto de ida y vuelta a Yarmouth, pues ése era el lugar que más les apetecía visitar a los dos.

Cuando regresaron ya era casi de noche, y el camarero estaba esperándoles.

—Señora, señor —dijo—, lo siento mucho pero cerramos a las siete. Las normas, ya saben. Permítanme que les acompañe a la salida.

Asintieron con la cabeza, y el camarero, blandiendo su servilleta, comenzó a abrir la marcha por el bosque.

—Esta vez, Bert, has pintado un cuadro verdaderamente maravilloso —dijo Mary Poppins, enlazando su brazo con el del cerillero, mientras se subía un poco la capa.

—Bueno, lo hice lo mejor que pude —dijo el cerillero con modestia, aunque no era difícil darse cuenta de que, en realidad, se sentía orgullosísimo.

En ese preciso momento, el camarero se detuvo delante de ellos junto a una puerta blanca que parecía estar toda ella construida con gruesas hiladas de tiza.

—¡Ya hemos llegado! —afirmó—. Ésta es la salida.

—Adiós, y gracias por todo —dijo Mary Poppins, estrechándole la mano.

—Adiós, señora —respondió el camarero, haciendo una reverencia tan pronunciada que se dio con la cabeza en las rodillas.

Se despidió luego del cerillero, inclinando levemente la cabeza, y éste le respondió ladeando la suya y guiñándole un ojo, pues ésa era su forma de decir adiós. Mary Poppins avanzó hacia la puerta blanca, y el cerillero la siguió.

Y mientras la cruzaban, a Mary Poppins se le cayeron la pluma del sombrero, la capa de seda de los hombros y los diamantes de los zapatos; y las resplandecientes ropas del cerillero perdieron todo su brillo, mientras que su sombrero de paja volvía a convertirse en una vieja y andrajosa gorra. Mary Poppins se dio la vuelta, le miró y enseguida comprendió lo que había ocurrido. Durante un minuto eterno permaneció de pie sobre la acera sin dejar de mirarle y, luego, su vista recorrió el bosque que había detrás de él, tratando de localizar al camarero. Pero del camarero no había ni rastro. En el cuadro no se veía a nadie. Nada se movía. Incluso el tiovivo había desaparecido. Allí sólo quedaban los árboles y la hierba inmóviles y, al fondo, aquel estático trozo de mar.

Pero, a pesar de todo, Mary Poppins y el cerillero se miraron sonrientes. ¿Y sabéis por qué? Porque sabían lo que había detrás de los árboles…

Cuando regresó de su día libre, Jane y Michael salieron corriendo a su encuentro.

—¿Dónde has estado? —le preguntaron.

—En el país de las hadas —dijo Mary Poppins.

—¿Y viste a Cenicienta? —quiso saber Jane.

—¿Cenicienta? ¡Bah, qué voy a verla! —dijo Mary Poppins en tono despectivo—. ¡Cenicienta, a quién se le ocurre!

—¿O a Robinson Crusoe? —preguntó Michael.

—¡Robinson Crusoe… pufff! —dijo groseramente Mary Poppins.

—Entonces es que no has estado. ¡Ése no puede ser nuestro país de las hadas!

Mary Poppins puso cara de superioridad y dio un resoplido.

—¿Acaso no sabíais que todo el mundo tiene su propio país de las hadas? —dijo, como si se compadeciera de ellos.

Y, tras dar un nuevo resoplido, subió las escaleras y fue a quitarse los guantes y a dejar el paraguas.