¿QUÉ SABEMOS EN REALIDAD DE LOS EFECTOS DEL GASTO PÚBLICO?

Uno de los temas principales de este libro ha sido que, en una economía profundamente deprimida, cuando los tipos de interés que las autoridades monetarias pueden controlar están rozando el cero, necesitamos más gasto público, y no menos. La Gran Depresión se terminó gracias a un aluvión de gasto público y hoy necesitamos, desesperadamente, algo semejante.

Pero ¿cómo sabemos que un mayor gasto público potenciará, realmente, el crecimiento y el empleo? Al fin y al cabo, muchos políticos rechazan la idea de plano e insisten en que el gobierno no puede crear puestos de trabajo; algunos economistas están dispuestos a afirmar lo mismo. Entonces, ¿se trata solo de ponerse al lado de los que parecen formar parte de la tribu política propia?

Bien, no debería ser así. La lealtad a la tribu no debería tener que ver más con nuestra opinión sobre la macroeconomía que con nuestra opinión sobre, pongamos por caso, la teoría de la evolución o el cambio climático… Bueno, quizá es mejor que lo dejemos aquí.

En cualquier caso, a la pregunta sobre cómo funciona la economía deberíamos responder atendiendo a las pruebas, no a los prejuicios. Y uno de los pocos beneficios de esta depresión ha sido una profusión de estudios económicos bien documentados acerca del efecto de los cambios en el gasto público. Y ¿qué nos dicen las pruebas?

Antes de poder responder a esta pregunta, debo ocuparme brevemente de los escollos que tenemos que evitar.

EL PROBLEMA DE LA CORRELACIÓN

Quizá uno piense que, para evaluar los efectos del gasto público sobre la economía, basta con observar la correlación entre los niveles de gasto y otras cosas, como el crecimiento y el empleo. Y lo cierto es que incluso algunas personas de las que cabría esperar más caen a veces en la trampa de identificar correlación con causalidad (véase el análisis de la deuda y el crecimiento, en el capítulo 8). Para convencer al lector de que este no es un procedimiento útil, permítanme hablar de una cuestión relacionada: el efecto de los impuestos sobre el rendimiento económico.

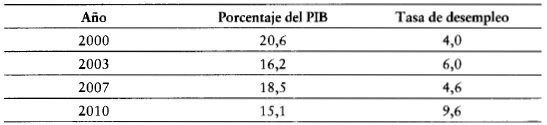

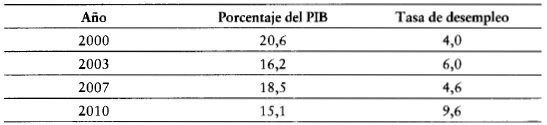

Como es sabido, la derecha estadounidense tiene como artículo de fe que los impuestos bajos son la llave del éxito económico. Pero ahora supongamos que analizamos la relación entre los impuestos —concretamente, el porcentaje del PIB recaudado con los impuestos federales— y el desempleo en los últimos doce años. Nos encontraremos con esto:

Vemos que hay años con impuestos elevados, en relación con el PIB, y poco desempleo; y al revés. Luego… ¡para reducir el paro hay que subir los impuestos!

Por descontado, esto no se lo creen ni siquiera los que, de entre nosotros, son menos dados a la fiebre de bajar impuestos. ¿Por qué no? Porque, sin duda, aquí estamos observando una correlación falaz. Por ejemplo, el paro era relativamente bajo en 2007 porque el boom inmobiliario aún impulsaba la economía; y la combinación de una economía fuerte y cuantiosas plusvalías de capital aumentaba los ingresos federales, haciendo que los impuestos parecieran altos. En 2010, el auge había terminado y había arrastrado en el descenso tanto la economía como los ingresos fiscales. Los niveles tributarios eran consecuencia de otras cosas, no una variable independiente que moviera la economía.

Cualquier intento de usar las correlaciones históricas para evaluar el efecto del gasto gubernamental se ve plagado por problemas similares. Si la economía fuera una ciencia de laboratorio, podríamos resolver el problema realizando experimentos controlados. Pero no lo es. La econometría —una rama especializada de la estadística, que se supone debe ayudar a lidiar con tales situaciones— ofrece una variedad de técnicas que «identificarían» las verdaderas relaciones causales. Pero lo cierto es que ni siquiera los economistas suelen quedar convencidos por las fiorituras econométricas, especialmente cuando el tema en cuestión está tan cargado, desde el punto de vista político. Así pues, ¿qué podemos hacer?

En muchos estudios recientes, la respuesta ha sido buscar «experimentos naturales»: situaciones en las que podemos estar bastante seguros de que los cambios experimentados por el gasto gubernamental ni responden a la evolución económica ni están impulsados por fuerzas que también mueven la economía a través de otros canales. ¿De dónde proceden estos experimentos naturales? Por desgracia, se originan mayoritariamente en los desastres: guerras, amenazas de guerra y crisis fiscales que obligan a los gobiernos a recortar con intensidad el gasto independientemente del estado de la economía.

DESASTRES, ARMAS Y DINERO

Como decía antes, desde que empezó la crisis ha aumentado mucho la publicación de estudios sobre los efectos de la política fiscal sobre la producción y el empleo. Este corpus de investigación crece con rapidez y, en buena parte, es demasiado técnico como para que pueda resumirse aquí. Pero veamos lo más destacado.

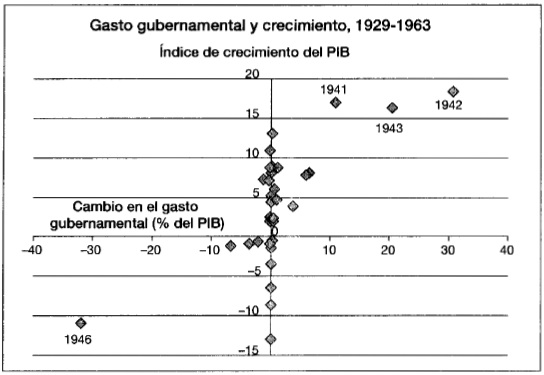

Primero, Robert Hall, de Stanford, ha examinado los efectos de los grandes cambios en las adquisiciones gubernamentales de Estados Unidos; todo ello se refiere a las guerras y, específicamente, a la segunda guerra mundial y la guerra de Corea. La figura adjunta compara los cambios del gasto militar estadounidense con los gastos del PIB real (medidos ambos como porcentaje del PIB del año anterior) en el período comprendido entre 1929 y 1962 (después de estas fechas, no hay mucha acción). Cada punto representa un año; he etiquetado los puntos que corresponden al gran proceso de preparación para la segunda guerra mundial y la gran desmovilización inmediatamente posterior. Obviamente, hubo grandes cambios en años en los que el gasto militar no era relevante, sobre todo la recesión de 1929 a 1933 y la recuperación de 1933 a 1936. Pero todos los años en los que hubo un fuerte incremento del gasto fueron también años de fuerte crecimiento; y el de la reducción del gasto militar, una vez concluida la segunda guerra mundial, fue un año de intensa reducción de la producción.

Los grandes aumentos y decrementos del gasto gubernamental, centrados en la segunda guerra mundial y la guerra de Corea, se asocian con los correspondientes auges y descalabros de la economía en su conjunto.

Fuente: Agencia de Análisis Económico

Esto sugiere, a todas luces, que aumentar el gasto gubernamental crea en efecto crecimiento y, por lo tanto, puestos de trabajo. Ahora corresponde preguntarse: ¿en cuánto rendimiento se traduce cada dólar? Los datos del gasto militar estadounidense son ligeramente decepcionantes, a este respecto, pues sugieren que un dólar de gasto solo genera, en realidad, aproximadamente medio dólar de crecimiento. Pero quien tenga algún conocimiento de la historia bélica sabrá que esta quizá no sea una buena orientación sobre lo que ocurriría si incrementáramos el gasto ahora. A fin de cuentas, durante la segunda guerra mundial el gasto del sector privado se suprimió de forma deliberada, mediante el racionamiento y las restricciones a la construcción privada; y durante la guerra de Corea, el gobierno intentó evitar las presiones inflacionarias elevando mucho los impuestos. Así, es probable que un aumento del gasto, en la actualidad, nos aportara beneficios mayores.

¿Cuánto mayores? Para responder a esta pregunta, sería útil encontrar experimentos naturales que nos indicaran los efectos del gasto gubernamental en condiciones más similares a las que vivimos hoy. Por desgracia, no existen experimentos tales que estén delimitados con la misma claridad que la segunda guerra mundial. Pero aun así, hay mecanismos para lidiar con la cuestión.

Una posibilidad es seguir mirando al pasado. Tal como han señalado los historiadores económicos Barry Eichengreen y Kevin O’Rourke, en la década de 1930, las naciones europeas fueron entrando, una a una, en una carrera armamentística, en condiciones de alto desempleo y tasas de interés próximas al cero, similares a las que imperan hoy. En un trabajo realizado con la colaboración de sus estudiantes, han utilizado los datos de la época —ciertamente irregulares, según ellos mismos reconocen— para estimar el impacto que la carrera armamentística, con sus alteraciones del gasto, comportó en la producción; y obtienen que el rendimiento de cada dólar (bien, en este caso, de cada lira, marco, franco, etcétera) fue mucho más elevado.

Otra posibilidad es comparar regiones dentro de Estados Unidos. Emi Nakamura y Jon Steinsson, de la Universidad de Colum-bia, señalan que algunos estados estadounidenses han tenido industrias de la defensa mucho mayores que otros; así, hace tiempo que en California hay una gran concentración de contratistas de la defensa, a diferencia, por ejemplo, de Illinois. Entretanto, el gasto nacional en materia de defensa ha fluctuado mucho; creció intensamente durante el gobierno de Reagan y cayó después de que terminara la guerra fría. A nivel nacional, los efectos de estos cambios quedan oscurecidos por otros factores, especialmente por la política monetaria: la Reserva Federal subió bruscamente los tipos a principios de los años ochenta, justo cuando estaba produciéndose la acumulación armamentística de Reagan, y los rebajó radicalmente a principios de los noventa. Aun así, podemos tener una idea bastante buena del impacto que tuvo el gasto gubernamental si nos fijamos en el diferencial entre estados: según calculan Nakamura y Steinsson, basándose en este diferencial, en realidad un dólar de gasto incrementa la producción en torno a 1,50 dólares.

Así pues, examinar los efectos de las guerras —incluyendo las carreras armamentísticas que las preceden y los recortes militares que les siguen— nos dice mucho sobre los efectos del gasto gubernamental. Pero ¿acaso son las guerras la única forma de estudiar la cuestión?

En lo que se refiere a los grandes incrementos del gasto gubernamental, por desgracia, sí. Es raro que ocurran estos grandes programas de gasto, salvo en respuesta a una guerra o una amenaza de guerra. Sin embargo, a veces sí se producen grandes recortes por razones distintas: porque los gestores de la política nacional están preocupados por fuertes deudas o déficits presupuestarios, y aplican la tijera al gasto en el intento de recuperar el control de sus finanzas. Así pues, la austeridad, y no solo la guerra, también nos proporciona información sobre los efectos de la política fiscal.

Es importante, dicho sea de paso, examinar los cambios en las medidas y políticas adoptadas, y no solo el gasto real. Al igual que los impuestos, los gastos, en la economía moderna, varían de acuerdo con el estado de la economía en formas que pueden provocar falsas correlaciones: por ejemplo, el gasto del gobierno estadounidense en las prestaciones por desempleo ha subido mucho en los últimos años, aun a pesar de que la economía se debilitaba; pero la causalidad corre del desempleo al gasto, y no a la inversa. Así pues, evaluar los efectos de la austeridad requiere un examen minucioso de la legislación que se ha usado de hecho para implantar esa austeridad.

Por fortuna, el trabajo de campo lo han hecho investigadores del Fondo Monetario Internacional, que han identificado no menos de 173 casos de austeridad fiscal, en los países avanzados, durante el período comprendido entre 1978 y 2009. Y lo que constataron fue que a las políticas de austeridad siguieron la contracción económica y el aumento del desempleo.

Hay más, mucho más; pero confío en que este breve resumen dé al lector una idea de qué sabemos y cómo lo sabemos. Y en particular, lo que quisiera cuando el lector lea estas páginas mías, o las de Joseph Stiglitz, o Christina Romer, donde decimos que recortar el gasto en el actual contexto de depresión solo va a empeorarla, es que nadie piense: «Ah, bueno, esa será su opinión». Como ha dicho Christy Romer en una conferencia reciente sobre las investigaciones en materia de política fiscal:

Hoy, más que nunca, hay pruebas claras de que la política fiscal es importante; que un estímulo fiscal ayuda a la economía a crear empleo, mientras que reducir el déficit presupuestario reduce el crecimiento, al menos a corto plazo. Y, sin embargo, estas pruebas no parecen estar llegando hasta el proceso legislativo.

Esto es lo que necesitamos cambiar.