Todo esto es resultado de placeres vanos y... vaya, ¿a qué se me ocurre este pensamiento? De algún atavismo puritano oculto en el fondo de mi mente que se disgrega rápidamente, o eso supongo. Una cosa es segura: en mi vida pasada nunca le concedí mucha atención a tales preceptos. En todo caso, debo consignar por escrito y a toda prisa mi corta y abominable historia antes de que estalle el rojo amanecer y la muerte aúlle en sus playas.

Al principio, éramos dos. Yo mismo, claro está, y Gloria, que debía haber sido mi mujer. Gloria poseía un avión y adoraba pilotarlo... Eso fue el comienzo de toda esta terrible historia. Aquel día intenté disuadirla de su proyecto —¡juro que lo hice!—, pero ella insistió y despegamos de Manila rumbo a Guam.. ¿Por qué? El capricho de una joven temeraria que no le tenía miedo de nada y que ardía con las ansias de vivir nuevas aventuras... de conocer nuevas sensaciones.

De nuestra llegada a la Costa Negra hay pocas cosas que decir. Se formó una de esas brumas poco frecuentes; la sobrevolamos y nos adentramos entre las espesas formaciones nubosas. En qué dirección volábamos es algo que solo sabe Dios, pero luchamos hasta el final. Finalmente, nos abismamos en el mar en el mismo momento en que divisábamos una tierra a través de la bruma que se disipaba.

Conseguimos salir del aparato que se hundía lentamente y ganamos la orilla a nado. Fuimos a dar a una tierra desconocida e inquietante. Vastas playas se elevaban desde las olas perezosas hasta los pies de largos acantilados. Aquellos acantilados parecían hechos de roca compacta y tenían —tienen— una altura de varios cientos de pies. Son de roca basáltica, o alguna piedra parecida. Mientras el avión caía hacia el mar, tuve tiempo de echar una rápida mirada hacia la orilla, y me dio la impresión de que más allá de los acantilados se alzaban otros todavía más altos, como si fueran bancadas, grada sobre grada. Pero, como es de suponer, nos hallábamos directamente al pie de la primera fila de acantilados y nos era imposible ver lo que hubiera más allá. Hasta donde alcanzaba nuestra mirada, por cada lado, podíamos ver la estrecha cinta de la playa que se extendía en paralelo a la base de aquellos negros farallones con silenciosa monotonía.

—Ahora que estamos aquí —dijo Gloria poco impresionada por lo que acabábamos de vivir—, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué orilla es esta?

—Imposible saberlo —contesté—. El Pacífico está lleno de islas inexploradas. Lo más probable es que nos encontremos en una de ellas. Solo espero que no tengamos como vecinos alguna tribu de caníbales.

En el acto lamenté haber hablado de caníbales, pero Gloria no pareció aterrada... por aquello.

—No me dan miedo los indígenas —dijo con cierto malestar—. Ni pienso que los haya en esta isla.

Sonreí para mis adentros, pensando que, a menudo, las opiniones de las mujeres son tan solo un reflejo de sus deseos. Sin embargo, Gloria expresaba algo más profundo, como yo no tardaría en descubrir de un modo horrible. Ahora sí creo en la intuición de las mujeres. Las fibras de su cerebro son más delicadas que las nuestras, más fácilmente perturbables y sensibles a las influencias psíquicas. Pero no es momento de establecer teorías.

—Vamos a dar una vuelta por la playa y veamos si podemos encontrar algún modo de trepar esos acantilados y llegar así al interior de la isla.

—Pero toda la isla son acantilados, ¿no es verdad? —preguntó ella.

Me sorprendió aquella afirmación.

—¿Por qué dices eso?

—No lo sé —replicó con cierta confusión—. Es la impresión que tengo de la isla... una sucesión de altos acantilados amontonados unos sobre otros, como escalones, todos ellos de roca negra y desnuda.

—Si ese fuera el caso —dije—, tendríamos muy mala suerte, porque no podríamos alimentarnos indefinidamente de algas y cangrejos...

—¡Oh! —Su exclamación fue viva y repentina.

La estreché entre mis brazos, bastante brutalmente, me temo, a causa de mi miedo.

—¡Gloria! ¿Qué pasa?

—No lo sé. —Sus ojos me miraban fijamente con una expresión extraviada, como si acabara de despertar de una pesadilla.

—¿Has visto u oído algo?

—No. —Parecía poco dispuesta a abandonar el abrigo de mis brazos—. Es algo que has dicho... no, no es eso. No lo sé. A veces soñamos despiertos. Ha sido como una pesadilla.

Que Dios me perdone, pero me eché a reír con una suficiencia típicamente masculina, y dije:

—Las mujeres sois bastante extrañas para algunas cosas. Ven, recorramos la playa hacia...

—¡No! —exclamó ella de manera categórica.

—Bueno, pues vayamos hacia el otro lado...

—¡No, no!

Perdí la paciencia.

—Gloria, ¿qué te pasa? No podemos quedarnos aquí todo el día. Tenemos que encontrar un modo de ascender esos acantilados y descubrir lo que hay al otro lado. No seas tonta; no va contigo.

—Te lo ruego, no me regañes —replicó la mujer con una humildad que no la conocía—. Hay algo que parece acosar continuamente mi mente, perturbándola... algo que no soy capaz de explicar con palabras... ¿crees en la transmisión de ondas telepáticas?

La miré con estupor. Nunca la había oído hablar de algo parecido.

—¿Crees que hay alguien que intenta entrar en contacto contigo mediante ondas telepáticas?

—No, no son pensamientos —murmuró ausente—. Al menos, no son pensamientos en el sentido habitual del término.

Luego, como una persona que saliera repentinamente de un trance, declaró:

—Ve a buscar un lugar por donde escalar los acantilados. Te esperaré aquí.

—Esa idea no me gusta, Gloria. Ven conmigo... si no lo haces, esperaré hasta que te decidas a acompañarme.

—No creo que vaya a cambiar de opinión —respondió con voz afligida—. No tienes nada que temer, porque no me perderás de vista. La mirada puede llegar muy lejos en esta playa. ¿Habías visto alguna vez unos acantilados tan negros? Es una costa negra, ¿no te parece? ¿Conoces el poema de Tevis Clyde Smith... «Las inmensas costas negras de la Muerte...»? No sé cómo sigue.

Sentí un cierto malestar al oírla hablar de aquella manera e intenté expulsar aquella inquietud con un encogimiento de hombros.

—Encontraré un sendero en alguna parte de la playa —dije—, y te traeré también algo de comer... conchas o cangrejos.

Tembló violentamente.

—No pronuncies la palabra cangrejo. Les he detestado toda mi vida, pero no me había dado cuenta hasta que pronunciaste esa palabra. Comen criaturas muertas, ¿no es así? Sé que el Diablo tiene el aspecto de un cangrejo monstruoso.

—De acuerdo —dije para calmarla—. Quédate aquí. Volveré deprisa, cálmate.

—Bésame antes de irte.

Pronunció aquellas palabras con tanta tristeza que se me encogió el corazón. La tomé en mis brazos y la apreté tiernamente contra mí. ¡Oh, cuánto amaba su cuerpo joven y esbelto, tan lleno de vida y belleza! Cerró los ojos mientras la besaba; me fijé en lo extrañamente blanca que se la veía.

—No te vayas muy lejos, no quiero perderte de vista —dijo cuando me aparté de ella.

La playa estaba sembrada de un buen número de rocas enormes, sin duda caídas del acantilado que la sobrevolaba. Gloria se sentó en una de ellas.

A disgusto, me alejé. Avancé por la playa, recorriendo la gran muralla negra que se alzaba hacia el cielo, como un monstruo recortándose contra el firmamento. Llegué junto a un montón de enormes rocas. Antes de proseguir mi camino entre ellas, me volví y vi a Gloria, sentada en el mismo lugar en que la dejé. Me emocioné al contemplar su pequeña silueta, estilizada y tan bella... por última vez.

Anduve entre los gigantescos peñascos y perdí de vista la playa a mis espaldas. A menudo me he preguntado por qué no tuve en cuenta, con tanta ligereza, su última plegaria. El cerebro de un hombre es más burdo que el de una mujer, y menos sensible a las influencias externas. Sin embargo, me gustaría saber si, ya en aquel momento, alguna presión estaba ejerciendo sobre mí para hacerme actuar como lo hice...

En todo caso, seguí mi camino, con los ojos fijos en la masa negra de los acantilados, con tanta intensidad que parecía ejercer sobre mí algún efecto hipnótico. Quien no haya visto aquellos acantilados no puede hacerse una idea exacta y yo mismo soy incapaz de describir el aura invisible de maldad que parecía emanar de ellos. Como digo: se alzaban tan altos por encima de mí que sus crestas parecían traspasar el cielo... yo tenía la impresión de ser una hormiga arrastrándose a los pies de una de las murallas de Babilonia... cuyas monstruosas paredes dentadas eran como los torsos de dioses cubiertos de polvo de una edad inconcebible... puedo afirmar todo eso y puedo comunicaros estas sensaciones. Pero si alguien llega a leer estas líneas, que no se vaya a figurar que esto es una descripción fiel de la Costa Negra. La realidad de todo esto reside, no en la vista y en los otros sentidos, ni siquiera en los pensamientos que pueden llegar a nacer en uno mismo, sino en las cosas que se saben sin recurrir al pensamiento... las sensaciones y las emociones interiores, los ligeros rasguños en las lindes de la mente, cosas que no son totalmente pensamientos.

Pero descubrí todo aquello demasiado tarde. De momento, seguía andando, como un hombre en trance, casi hipnotizado por la monotonía desolada de las negras murallas que se alzaban por encima de mí. A veces me sacudía, parpadeando y mirando hacia el mar para librarme de aquella sensación extraña y salir de mi estado de entorpecimiento...

El propio mar parecía oscurecido por las enormes murallas. Cuanto más avanzaba, más amenazadoras parecían. La razón me decía que no podían derrumbarse, pero el instinto, en algún recoveco de mi mente, me susurraba que iban a caer repentinamente, aplastándome.

Luego, descubrí súbitamente restos de madera a la deriva arrojados sobre la playa. Estuve a punto de lanzar un grito de alegría. La simple visión de aquellos restos era la prueba de que el hombre, al menos, existía y de que había un mundo lejano, a salvo de aquellos acantilados oscuros y tristes que parecían llenar el universo entero. Encontré un largo fragmento de hierro, fijado a una plancha de madera, y lo arranqué; en caso de necesidad, sería una buena cachiporra fácil de manejar. Bastante pesada para un hombre ordinario, pero con mi tamaño y mi fuerza, no tengo nada de un hombre ordinario.

En aquel momento, igualmente, decidí que ya estaba bastante lejos. Gloria estaba fuera de mi vista desde hacía mucho tiempo. Volví sobre mis pasos a toda prisa. Mientras deshacía el camino, observé algunas marcas sobre la arena y pensé divertido que si alguna araña de mar —una araña de mar un poco más grande que un caballo— había atravesado la playa por aquel lugar, habría dejado exactamente aquellas mismas señales. Al fin llegué al lugar donde había dejado a Gloria y contemplé un arenal desierto y silencioso.

No había escuchado ningún grito, ninguna llamada de socorro. Un silencio total reinó sobre la playa, como reinaba en aquel momento. Me encontraba cerca de la piedra en la que se quedó sentada. Maquinalmente, bajé los ojos a la arena de la playa. Algo pequeño, blanco y delicado yacía en ella. Me dejé caer de rodillas sobre el objeto. Era una mano de mujer cortada a la altura de la muñeca. Vi, en el dedo corazón de aquella mano, la sortija de pedida que yo mismo deslicé en él, y mi corazón se me encogió en el pecho y el cielo se convirtió en un océano oscuro que ahogó el sol.

Cuánto tiempo estuve allí postrado, sobre los lastimeros restos, como un animal herido, es algo que ignoro. El Tiempo dejó de existir para mí y la Eternidad nació de aquellos minutos moribundos. ¿Qué son las horas, los días y los años para un corazón roto... para el que cada instante de la nada y del sufrimiento es un Eterno Siempre? Sin embargo, cuando me levanté y me acerqué con pasos titubeantes al borde del agua, apretando aquella mano contra mi pecho, el sol se puso y la luna se elevó. Las estrellas blancas y crueles me contemplaban con desprecio a través de la inmensidad del cielo.

Allí, apreté los labios varias veces sobre aquella carne helada e insignificante y luego deposité la manita de dedos delicados sobre las olas. La marea baja se la llevó a lo lejos, al mar puro y profundo... al menos, eso espero. ¡Dios clemente, que la llama blanca de su alma encuentre el descaso en el seno de la Mar Eterna! Las melancólicas y antiquísimas olas, que siempre han conocido los dolores humanos, parecieron llorar por mí, porque yo era incapaz de hacerlo. ¡Desde entonces, se han vertido muchas lágrimas, Señor, y han sido lágrimas de sangre!

Avancé indeciso a lo largo de la burlona blancura de la playa, como si fuera un borracho o un demente. Entre el momento en que me incorporé y me aparté de las olas suspirando melancólicamente y aquel en que me dejé caer sobre la arena, agotado y medio consciente, parecieron pasar siglos y más siglos mientras deliraba, aullaba y recorría con pasos inciertos las inmensas murallas negras, que me contemplaban con su miraba fría e inhumana... meditando sobre la hormiga que lanzaba gritos diminutos a sus pies.

El sol se había alzado cuando me desperté. Constaté que no estaba solo. Me incorporé tan deprisa como pude. Por todas partes estaba rodeado por una horda extraña y abominable. Si os podéis imaginar arañas de mar más grandes que caballos... aunque no eran verdaderas arañas de mar, además de por la diferencia de tamaño. Dejando a un lado aquella distinción, diría que había la misma separación entre aquellos monstruos y las verdaderas arañas de mar como la que existe entre un europeo cultivado y un bushman de África. Habían alcanzado un nivel de desarrollo infinitamente superior, si entienden lo que quiero decir.

Se volvieron y me miraron con fijeza. No me moví, sin saber lo que podía esperar... y un miedo helado comenzó a invadirme. No era realmente miedo a que aquellas bestias me matasen, porque sentía de un modo confuso que lo harían, y no me daba miedo aquella idea. Pero sus ojos clavados en mí me traspasaban y me sondeaban hasta el fondo de mi ser, transformando mi sangre en hielo. En sus ojos podía ver una inteligencia infinitamente más elevada que la mía y, no obstante, terriblemente diferente. Es algo difícil de concebir y todavía más difícil de explicar. Mientras miraba en el fondo de aquellos ojos terribles, comprendí que tras ellos se ocultaban cerebros poderosos y muy inteligentes, unos cerebros que funcionaban a un nivel superior, en una dimensión distinta a la mía.

No había ninguna benevolencia en aquellos ojos, ni la menor gracia, simpatía o comprensión... ni siquiera odio o miedo. Es una cosa terrible para cualquier ser humano que le miren de esa manera. Incluso los ojos de un enemigo humano que está a punto de acabar con nuestra vida expresan comprensión, una cierta aceptación, una comunidad de raza. Pero aquellos demonios me consideraban un poco como científicos de reseco corazón podrían mirar un gusano al que van a atravesar con un alfiler para colocarlo luego en una plancha de corcho. No me comprendían... no podían comprenderme. Mis pensamientos, penas, alegrías, ambiciones... nunca podrían sondearlos... como yo nunca podría sondear los suyos. ¡Pertenecíamos a especies diferentes! Y ninguna guerra entre humanos podría igualar nunca la crueldad de los enfrentamientos constantes que oponen a criaturas vivientes pertenecientes a especies distintas. ¿Es posible que toda la vida provenga de un tronco común? Actualmente, me resulta imposible creerlo.

Había inteligencia y fuerza en aquellos ojos fríos fijos en mí, pero era una inteligencia que había desconocido hasta entonces. A su manera, estos seres han alcanzado un nivel infinitamente superior al de la humanidad, pero han progresado y avanzan por sendas diferentes. No sabría decir más. Sus mentes y sus facultades de razonamiento son puertas cerradas para mí; la mayor parte de sus acciones parecen carentes de significado. Sin embargo, sé que esas acciones son guiadas por pensamientos bien definidos, aunque inhumanos. Son el resultado de un nivel de desarrollo muy elevado, algo que la raza humana no podría alcanzar a su manera.

Mientras seguía allí sentado y con aquellos pensamientos instilándose en mí... mientras sentía la fuerza aterradora de su intelecto inhumano aplastándose contra mi cerebro y mi voluntad, me levanté de un salto, helado de miedo... el miedo delirante e irracional que las bestias salvajes deben sentir cuando se enfrentan a los hombres por primera vez. Yo sabía que aquellas criaturas pertenecían a una especie más inteligente que la mía. Me atemorizaba incluso amenazarlas; y las odiaba con toda mi alma.

El hombre normal no siente ninguna compunción por los insectos que viven a sus pies. No tiene el sentimiento, como le pasa con las relaciones con su prójimo, de que las Potencias Superiores le pedirán cuentas algún día... por los gusanos de tierra que haya aplastado con el pie, o por los pollos que se haya comido. Por lo mismo, un león nunca devora a otro león, pero se da un rico festín con un búfalo o con un hombre. Se lo digo, la Naturaleza es de lo más cruel cuando lanza especies contra especies.

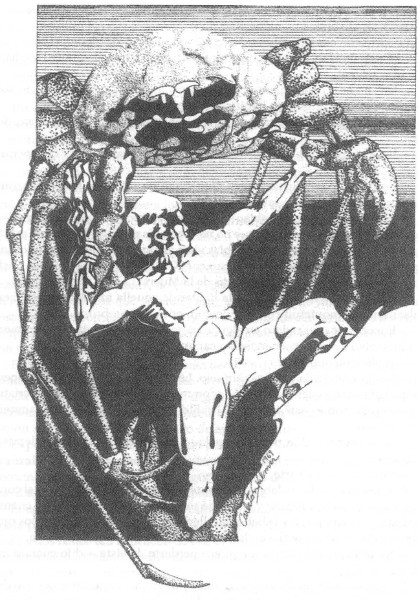

Aquellos cangrejos inteligentes me miraban sin duda como alguna presa o espécimen, y me reservaban solo Dios sabe qué suerte innombrable cuando yo rompiera las cadenas del terror que me aprisionaban. El cangrejo más grande de todos ellos, frente a mí, me miró con algo que podía pasar por una severa desaprobación, con cólera, como si estuviera irritado por mis gestos amenazadores... como un investigador irritado por las contorsiones de un gusano bajo su escalpelo. Al verlo, la furia se encendió en mí y las llamas fueron alimentadas por mi miedo. Con un salto poderoso, me lancé sobre el cangrejo más grande de todos. Golpeando con la energía de la desesperación, le trituré y le maté. Luego, pasando a toda prisa por encima de su cuerpo que se agitaba débilmente, huí.

No fui muy lejos. Mientras corría, un pensamiento saltó a mi mente: debía hacer caer mi venganza sobre aquellos cangrejos. Gloria... se sobresaltó cuando pronuncié aquella palabra maldita, «cangrejo», y se imaginó que el Diablo tenía la forma de un cangrejo monstruoso. ¡No era sorprendente! En aquel instante, aquellos demonios ya debían estar deslizándose furtivamente hacia nosotros, picoteando en los pensamientos de Gloria, más receptiva a las ondas telepáticas que emitían sus horribles cerebros. Me volví y regresé sobre mis pasos, empuñando mi improvisada cachiporra. Los cangrejos cerraron filas, como un rebaño cuando se acerca un león. Sus pinzas se levantaron de manera amenazadora. Sus crueles emanaciones mentales, sus ondas telepáticas, me golpearon con la violencia de un puñetazo... retrocedí tambaleándome y fui incapaz de enfrentarme a ellos. Comprendí entonces que, a su manera, tenían miedo de mí. Retrocedieron lentamente y se alejaron hacia los acantilados sin dejar de mirarme.

Mi historia es larga, pero tengo que ir acabándola. Desde aquel momento, he librado una guerra feroz e implacable contra una raza que yo sabía superior a mí, tanto por su cultura como por su inteligencia. Porque son científicos, y Gloria debió encontrar la muerte en alguno de sus abominables experimentos. Pero no puedo decirlo con certeza.

Esto es lo que descubrí. Su ciudad se encuentra entre las gradas más altas de los acantilados y me ha sido imposible verla, por culpa de los enormes bloques de la primera pared. Supongo que toda la isla es igual... un simple zócalo de roca basáltica que se alza hacia una cima muy alta. Esta, sin ninguna duda, es el último nivel de una increíble sucesión de paredes rocosas. Los monstruos descienden de ella por un camino secreto que he descubierto recientemente. Me han perseguido y yo les he perseguido a ellos.

También he descubierto otra cosa: existe un punto común —el único— entre estas criaturas y el hombre. Cuanto más se desarrolla la raza y alcanza un grado de inteligencia más elevado, más disminuyen sus facultades físicas y pierden precisión. Yo, que soy mentalmente muy inferior, con una inteligencia que es como la de un gorila comparada con la de un científico, soy tan peligroso cuando combato como lo sería ese mismo gorila enfrentándose con el científico. Soy más rápido, más fuerte y mis sentidos son más agudos. Poseo una coordinación de la que ellos carecen. En una palabra, se ha producido una inversión de la situación... soy la bestia feroz y ellos son los seres civilizados y altamente desarrollados. No pido gracia ni doy cuartel. ¿Qué representan mis deseos y mis aspiraciones para ellos? No les habría hecho mal alguno, lo mismo que un águila nunca ataca a un hombre, si no se hubieran llevado a mi compañera. Pero, para satisfacer algún hambre egoísta o para desarrollar alguna inútil teoría científica, arrebataron su vida y arruinaron la mía.

Ahora soy, y seguiré siéndolo, la bestia feroz que busca venganza. Un lobo puede masacrar un rebaño, un león devorador de carne humana puede destruir toda una aldea. Soy un lobo, un león, para el pueblo —si puedo emplear esta palabra— de la Costa Negra. He sobrevivido alimentándome de las almejas que he ido encontrando; nunca he podido animarme a comerme la carne de los cangrejos. Y he perseguido a mis enemigos por la arena, y en lo alto de los acantilados, tan alto como podía trepar. Pero no es fácil y he tenido que reconocer mi derrota en muchas ocasiones. Ellos me han combatido con ayuda de armas psíquicas contra las que yo no tenía ninguna defensa. El choque violento y constante de sus voluntades contra la mía me ha debilitado terriblemente, tanto mental como físicamente. Me oculto entre las rocas, esperando la llegada de mis enemigos aislados; he llegado a atacar y a destruir a varios a la vez, pero el esfuerzo resulta agotador.

Su poder es principalmente mental y sobrepasa con mucho el poder hipnótico del hombre. Al principio, me era fácil pasar a través de las ondas telepáticas protectoras de una criatura-cangrejo y matarla, pero han descubierto los puntos vulnerables de mi cerebro.

Soy incapaz de explicarlo, pero sé que, en estos últimos tiempos, he conocido un verdadero infierno en cada batalla. Sus ondas telepáticas parecen penetrar en el interior de mi cráneo como si fueran oleadas de metal fundido, helando, quemando, marchitando mi cerebro y mi alma. Me oculto constantemente; cuando se acerca una criatura-cangrejo, salto y tengo que matarla muy deprisa, como un león debe matar a un hombre armado con una carabina, antes de que su víctima pueda apuntar su arma y disparar.

Y no siempre he conseguido salir indemne de esos combates. Ayer mismo, una criatura-cangrejo moribunda me golpeó con sus pinzas, hiriéndome y arrancándome el brazo izquierdo a la altura del codo. En cierta época —antes de mi llegada a la Costa Negra— habría muerto a resultas de semejante herida. Ahora sé que viviré lo suficiente para llevar mi venganza hasta el final. Allí arriba, en los riscos más altos, entre las nubes donde dormita la ciudad de las criaturas-cangrejo, llevaré la muerte y la destrucción. Soy un hombre agonizante... las heridas causadas por las armas desconocidas de mis enemigos ya me han dicho cuál será mi Destino. Pero mi brazo izquierdo está sólidamente atado; sé que así no me desangraré. Mi cerebro, que se está desintegrando, resistirá el tiempo suficiente, y todavía cuento con la mano derecha y la cachiporra de hierro. He observado que, al amanecer, el pueblo de los cangrejos no se aparta de los acantilados más altos. Y que también en ese momento son más fáciles de matar. Por qué es así, lo ignoro, pero mi instinto me dice que esos Amos están al alba en su momento de vitalidad más baja por alguna razón desconocida.

Escribo esto a la luz de la luna que desciende por el cielo. Pronto llegará el amanecer. En las tinieblas que preceden a su llegada treparé a lo más alto del camino secreto que he descubierto. Conduce hacia las nubes... y más allá. Encontraré la ciudad de esos demonios. Cuando el horizonte empiece a teñirse de rojo por el este será la señal de la matanza. ¡Oh, será una batalla formidable! Machacaré, aplastaré y mataré; mis enemigos formarán un montón de cuerpos destrozados a mis pies. Al fin, moriré yo también. Lo acepto. Moriré satisfecho. Moriré matando, como un león. He sembrado la playa con sus cadáveres. Antes de morir, mataré a muchos más.

Gloria, la luna desaparecerá dentro de poco. En poco tiempo, amanecerá. Ignoro si ves con aprobación, desde el reino de las sombras, mi roja obra de venganza, pero todo esto le aporta a mi alma dolorida un cierto acomodo. Después de todo, estas criaturas y yo pertenecemos a especies diferentes y esa es la cruel ley de la Naturaleza: dos especies distintas no pueden vivir en paz la una con la otra. Las criaturas-cangrejo me arrebataron a mi compañera; yo arrebato sus vidas.