UN TURNO DE NOCHE. Alrededor de las tres de la madrugada.

No había dormido, no había podido hacer el descanso porque andábamos escasos de personal y además nos descontaban los descansos del sueldo, así que si no descansaba ganaba un extra de 7,40 libras para pagar el alquiler.

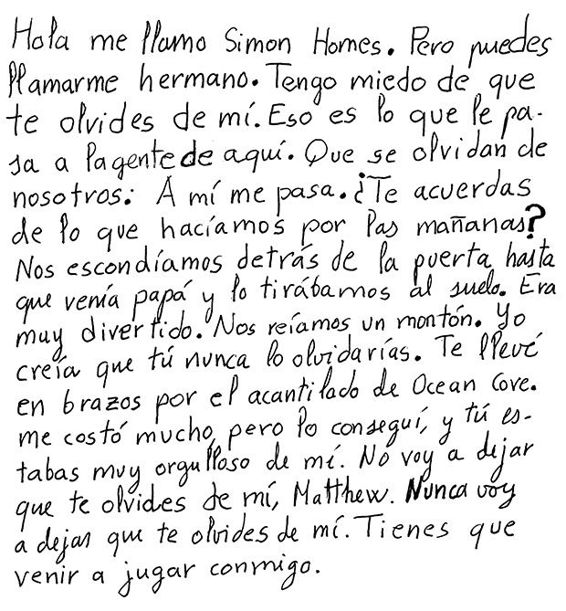

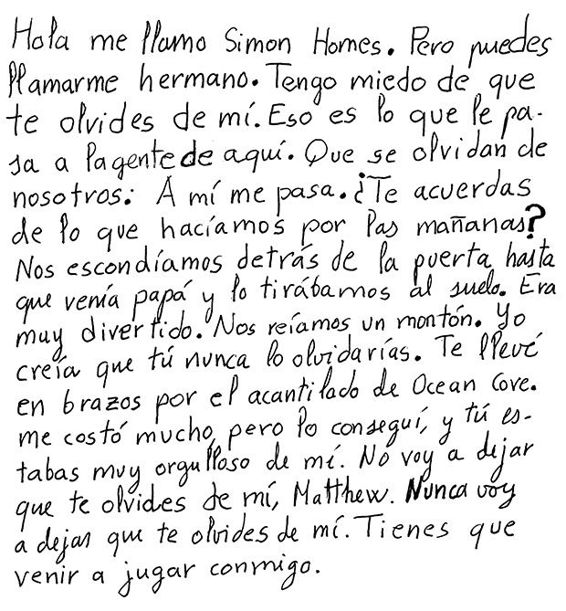

Acababa de ayudar a un anciano a acostarse, después de encontrarlo dando tumbos por los pasillos oscuros, con los pantalones del pijama caídos por debajo de las caderas huesudas. Quería saber algo de él, quería decirle algo para tranquilizarlo, recordarle que su mujer o sus hijos vendrían a verlo. Encendí la lámpara de la mesilla, abrí el cajón y saqué su carpeta. En la cubierta interior, pegada con celo, estaba su nota personal. Parecía distinta de las demás. La letra era distinta. Eso fue lo primero en lo que me fijé. La mayoría de las notas las escribía Barbara, una de las auxiliares más veteranas, y se enorgullecía de escribirlas con mucha pulcritud. Pero ésta no estaba nada bien escrita. Las palabras temblaban en la página y se notaba que las letras se habían hecho apretando mucho el lápiz. Me imaginé al viejo escribiéndolas, con la cara contraída por el esfuerzo. Decía lo siguiente:

Tengo en la cabeza un puzle compuesto de trillones y trillones y trillones de átomos. No iba a ser fácil. El viejo me agarró de la bata, y se le engancharon las uñas rotas en los corchetes. Me acercó tanto hacia sí que me arañó la nariz con el mentón.

—¿Eres tú, Simon? —susurré—. ¿Estás ahí?

Me miró con los ojos acuosos. Su voz sonaba lejana, como la de muchos de ellos, porque ya no son dueños de sus palabras sino que están poseídos por ellas.

—Estoy perdido. Estoy perdido. Estoy perdido —dijo.

Me aparté bruscamente.

Estoy perdido. Estoy perdido. Estoy perdido.

Una auxiliar estaba fumando un cigarrillo en el patio, bajo la mirada vigilante de una luz de seguridad.

—Joder, Matthew —dijo—. Parece que has visto un fantasma. —Su cara se acercó hacia mí, flotando y cambiando de forma. La aparté de un empujón. Cuando crucé las verjas corriendo, oí que me gritaba que volviese. El turno no había terminado, ella sola no podía ocuparse de los ancianos.

Estoy perdido. Estoy perdido. Estoy perdido.

Un grupo de chicos salió de una calle lateral.

—¿Qué coño estás mirando?

Llevaban la cara escondida, con capuchas y gorras de béisbol. No lo vi bien hasta que estuve más cerca. Entonces lo vi entre los demás. Tienes que venir a jugar conmigo.

—¿Eres tú, Simon?

—¿De qué vas? Mirad qué cara tiene. ¿Qué coño dices, pirado?

—Perdón. Creí que…

—Oye tío, ¿nos prestas cinco ñapas?

—¿Qué?

—Te las devolveremos.

—Sí, tengo…

Estoy perdido. Estoy perdido. Estoy perdido.

Me di de bruces contra una nueva mañana, con los bordes desdibujados. Las calles cobraban vida bajo un cielo nublado. La gente me miraba, me señalaba o se apartaba corriendo. Todos llevaban a Simon dentro, sus muchos, muchos, muchos átomos, y todos tenían su cara, su cara preciosa y sonriente.

No tenía miedo, no era eso.

Era maravilloso.