YA HEMOS TERMINADO LA VISITA GUIADA.

Lo has visto en un rincón, extendiéndose a lo largo de la pared. ¿No has dicho nada por educación? ¿No te has atrevido a preguntar por los tubos y los tarros llenos de tierra?

Raro, ¿verdad?

Al principio no sabía qué era, porque no era yo quien hacía los dibujos. Era él quien movía mi mano, quien rasgaba las hojas y la pared de mi cuarto con el bolígrafo.

Su polvo galáctico.

Sus átomos.

Me despertaba en el cuarto de estar, sin haberme quitado la ropa de trabajo de la noche anterior, unos pantalones grises y una bata blanca, arrugada y sudada. Tenía la boca seca y el cuello y los hombros entumecidos. Estaba rodeado de materiales nuevos. No sabía de dónde habían salido. Todos los días pasaba lo mismo, que aparecían más cosas. Una vez, buscando en la mochila, me corté el pulgar con un trozo de cristal. El dolor rasgó la niebla. Había estado hurgando en los contenedores de reciclaje. El núcleo principal era un envase de helado de cartón, cilíndrico. La órbita de electrones eran tarros y botellas de cristal. Había llenado un montón de bolsas de tierra húmeda y la había esparcido sobre la alfombra. Había más tubos de plástico, robados en la residencia. Tubos para respirar de una bombona de oxígeno, tubos para mear en una bolsa.

Y papel celo. Y pegamento.

Hasta podía ser divertido.

Cuando el dolor intenso se convirtió en un latido apagado, sentí que mis manos empezaban a moverse. Podía pasarme horas y horas trabajando, sin comer ni beber. Seis, siete, ocho horas, perforando con mucho cuidado las tapas sucias de los tarros de mermelada con el destornillador de mi navaja suiza, rellenando los tubos de tierra y sellando todos los orificios.

—¿Estás en casa, cariño?

No la había oído llamar a la puerta. Fue su voz lo primero que oí. La solapa del buzón se cerró de golpe.

La abuela Noo estaba en la luz azulada del pasillo, con una bolsa de Tesco en cada mano. Me sonrió.

—Me ha parecido oírte. ¿No te estaré interrumpiendo? Pasaba por aquí y…

—No puedes entrar.

—Te he traído algo de comida, he pensado que…

—No puedes entrar, abuela.

—Pero…

—Llego tarde al trabajo.

—Es tarde, es hora de cenar.

—Me toca el turno de noche.

—Pues déjame que te lleve. Dejaremos todo esto en la cocina. No tardaremos ni un minuto. —Empezó a empujar la puerta para entrar, pero no me aparté—. ¿Qué te pasa?

—Nada.

—Matthew, cielo. Tienes los pantalones llenos de barro.

—¿Ah, sí?

—¿Eso es sangre?

—¿Qué?

—Eso de ahí.

—Me he cortado un dedo.

—Déjame verlo.

—Tengo que irme, abuela. Llego tarde.

—Ni siquiera te has puesto una tirita. —Dejó las bolsas en el suelo y empezó a rebuscar en su bolso—. Creo que tengo una por aquí. Nunca se sabe cuándo…

—Por favor, no armes tanto lío.

—No es ningún lío. Aquí está. Dame la…

Se acercó para cogerme de la mano. Me aparté.

—Lo digo en serio. Tengo cosas que hacer. No puedes presentarte sin avisar y esperar que te deje entrar. Estoy ocupado, tengo cosas que hacer.

—Sí. Claro. Claro, cielo. Perdona.

Creo que estaba un poco dolida. Volvió a guardar la tirita en el bolso y cerró el corchete. Empezó a decir algo, pero cerré la puerta.

La miré por la mirilla.

Parecía preocupada, pero no volvió a llamar. Levantó la mano y la dejó suspendida en el aire unos momentos, pero no llamó. Es lo bueno de la abuela, que nunca impone su compañía a nadie, por mucho que lo desee.

Ja.

Es como un vampiro. Hay que invitarla a entrar.

Se lo diré la próxima vez que la vea. Le hará mucha gracia. Viene a verme cada dos jueves, pero hoy no le toca. Tendré que acordarme de la broma del vampiro hasta la semana que viene. Eres igual que tu abuelo, dirá, y se echará a reír. Tienes el mismo humor negro. Dice que no sabe qué hacer con nosotros, pero yo creo que en el fondo le gusta mucho. Lo que NO le gustará es lo que estoy haciendo en este momento, dejar de ir al Centro de Día para escribir mi relato, pasar de las cartas de Denise Lovell y no tomar mi medicación.

Eso no le gustará ni un pelo.

Si no fuera por la abuela Noo, a mí me importaría un carajo, pero cuando alguien se interesa por ti tanto como ella, no está bien darle motivos de preocupación. Esta vez se preocupará, como se preocupó entonces. Seguí observándola por la mirilla, esperando, confiando.

Dejó las bolsas de comida en la puerta y desapareció.

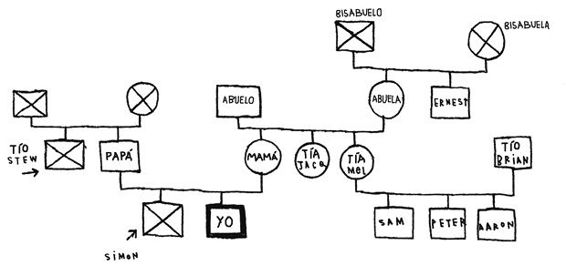

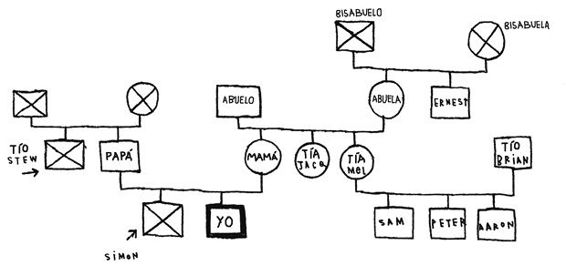

Esto se llama genograma.

Es un árbol genealógico que dibujan los médicos. Les sirve para ver en qué ramas está la fruta podrida.

El que está abajo soy yo, saludándote con la mano. Soy un varón, y eso significa que estoy dentro de un cuadrado. Y como éste es mi genograma, tengo que ir dentro de un cuadrado más grueso que los demás. Simon está a mi lado, también dentro de un cuadrado, pero el suyo está cruzado por una X, lo que significa que está muerto.

En la rama de arriba a la izquierda está mi padre.

Hola, papá.

Al lado de papá está el tío Stew, que murió de cáncer de páncreas a los treinta y ocho años. Qué triste, dijo la gente. Tan joven, dijo la gente. Lo que hay que ver, dijo la gente. En la rama siguiente tenemos a los padres de papá: XX. Papá procede de un largo linaje de gente muerta.

Mamá es un círculo, y en su lado del árbol hay algo más de vida. A su lado están la tía Jacqueline y la tía Mel, que está casada, unida por una línea horizontal al tío Brian. Tienen tres hijos, mis primos Sam, Peter y Aaron. Seguimos subiendo. Hay que tener cuidado. Peter se cayó de un árbol una vez. Se hizo tanto daño que estuvo casi una semana en la UCI y todos temían por su vida. Pero no murió.

No tiene ninguna X.

Más arriba están la abuela Noo y el abuelo. Y arriba del todo están mi bisabuela y mi bisabuelo, que murieron con un mes de diferencia, cuando yo era muy pequeño. En alguna parte hay una foto suya, conmigo en brazos, y el abuelo está poniendo cara de asco, en broma, porque he ensuciado el pañal.

Si le coges el tranquillo a trepar por el árbol, podrás disfrutar de la vista de los alrededores. Hay millones de árboles como éste, pero todavía no hemos encontrado la fruta podrida, así que mejor bajamos.

—¿Has traído refrescos?

Busqué en una de las bolsas que había dejado la abuela Noo. Había llegado hasta el final del pasillo y estaba a punto de bajar las escaleras. Se detuvo y dio media vuelta.

—Hay algunas chucherías —dijo—. Pero no dejes de tomar las verduras.

Bebí un trago de coca-cola. No había bebido nada en todo el día.

—No te interrumpo más, cielo.

—¿Te acuerdas de cuando me quedé contigo y con el abuelo? Cuando era pequeño, quiero decir. Cuando fui a pasar una temporada después de que Simon…

—Claro que me acuerdo. ¿Por qué lo preguntas?

—El abuelo me llevaba a su huerto para quitarme de en medio. ¿Te acuerdas de eso?

La abuela había vuelto a la puerta, pero yo seguía sin invitarla a entrar.

—Matthew, estás muy delgado. Pareces muy cansado.

—El abuelo me ayudaba a levantar las piedras para observar a las hormigas.

La abuela sonrió.

—Decía que te gustaba mucho hacer eso —dijo—. Eso y jugar con tus videojuegos.

—Sí, me gustaba.

—¿Por qué no tomamos una taza de…?

—Me gustaba porque me acordaba de cuando Simon y yo hacíamos lo mismo. En nuestra casa, quiero decir. En el jardín. Me acordaba de que él quería tener una granja de hormigas. ¿Tú sabías eso, abuela?

—No lo sabía, cariño. Mi memoria no…

—No. Mamá no le dejaba. A Simon tampoco es que le importase tanto, y aunque se llevaba una desilusión, en menos de un segundo se había olvidado, porque en realidad le traía sin cuidado. Quiero decir que nunca se enfadaba por nada, ¿verdad?

La abuela volvió a sonreír, pero su sonrisa era triste.

—No. Era un niño muy bueno.

—Era el mejor —dije.

La abuela se asustó, y no porque yo levantara la voz. No estaba enfadado, no era eso. En todo caso estaba asustado, porque veía que la adrenalina se apoderaba de las palabras y empezaba a escupirlas cada vez más deprisa, cada vez con más fuerza, y veía cómo se enredaban.

—Era el mejor, abuela. Por eso quería hacerle uno. Después de que… por su cumpleaños. Después de que… porque los muertos siguen teniendo cumpleaños, ¿o no?

La abuela no respondió, pero me acarició el pelo.

—Pero entonces no llegué a hacerlo. No pude. Pensé en hacerlo y salí al jardín con un tarro de mermelada vacío, pero ocurrió algo. Cuando estaba buscando las hormigas, cuando estaba cavando en la tierra. Es difícil de explicar. Lo sentí muy cerca, a Simon, como si estuviese allí. Me ha pasado más veces, pero ésa fue la primera vez, y he pensado mucho en eso, y en por qué nunca llegué a hacer el hormiguero.

La abuela estaba temblando. Le cogí las manos y me las llevé a la mejilla.

—¿Sabes de qué estamos hechos, abuela?

La abuela no sabía qué contestar y empezó a decir una tontería, para cambiar el estado de ánimo.

—Babosas, caracoles y colas de perritos…

—No estoy de broma —dije.

—Pareces muy cansado.

—Estamos hechos de unas cosas diminutas que se llaman átomos. Lo aprendí en el instituto y he estado leyendo por mi cuenta, para aprender un poco más. Por ejemplo, qué forma tienen los diferentes átomos y cosas así.

—La abuela no entiende de esas cosas, amor.

—Nadie entiende de esas cosas. De eso se trata. Es algo que sólo sé yo. ¿Tú crees que los recuerdos también están hechos de átomos?

—La verdad es que no sabría…

—Pues lo están. Tienen que estarlo. Todo lo está. Por eso los puedes construir, ¿sabes? Para que dejen de ser recuerdos y vuelvan a ser realidad, con los mismos ingredientes, con los mismos tipos de átomos.

—¿Por qué no salimos a tomar un poco el aire?

—Si quieres te enseño lo que he estado haciendo.

Debió de ser difícil para ella, porque tampoco fui capaz de explicárselo bien. Explicar mi Proyecto Especial era como tratar de explicar un sueño. Los sueños tienen todo el sentido hasta que chocan con la realidad y entonces se deshilachan de pronto.

—Puedes ayudarme, si quieres.

No contestó. Me pareció que se tambaleaba un poco y se ponía pálida.

*

La abuela Noo viene a verme cada dos jueves, y el jueves que no viene va a ver a Ernest. No lo conozco y nunca había oído hablar de él hasta unas vacaciones de verano, cuando la tía Mel y el tío Brian y mis tres primos vinieron a pasar unos días con nosotros. Yo tenía siete años, puede que ocho.

Fue genial porque mientras los mayores charlaban y tomaban una copa de vino y un poco de queso, nos dejaban quedarnos hasta muy tarde, compartiendo los caramelos que nos traían el abuelo y la abuela Noo. Y fue más genial todavía porque nuestros primos se sabían más palabrotas que nosotros, peleaban mejor, y aunque Sam y Peter tenían la misma edad que Simon y yo, nosotros los idolatrábamos. Aaron es el mayor. Fue idea suya que construyésemos una cabaña en el cuarto de Simon y nos escondiéramos allí con una linterna a atiborrarnos de helados y golosinas mientras él intentaba meternos miedo con historias de lo que nos pasaría cuando fuésemos al instituto. Decía que si no te integras o si no llevas las zapatillas que hay que llevar, los mayores te metían la cabeza en el váter.

—¿Y tú cómo lo sabes? —dijo Peter—. Tú no empiezas hasta después del verano.

—Todo el mundo lo sabe —insistió Aaron.

—En ese caso preocúpate por ti. Porque es a ti a quien le va a pasar.

—Piérdete.

—Sí —dijo Sam, que nunca desaprovechaba la ocasión de atacar a su hermano mayor—. Es a ti a quien le va a pasar.

—No me pasará.

—Sí te pasará. Sí te pasará.

Aaron le dio un puñetazo a Sam en el brazo.

—Cállate. No me pasará. Porque si alguien se me acerca, se lo diré al tío Ernest. Y si no te callas, tú también tendrás que vértelas con él.

Los dos pequeños se callaron. Simon cogió otro montón de helado con los dedos.

—¿Quién es el tío Ernest? —preguntó.

—¿Es que no conocéis al tío Ernest?

Dijimos que no con la cabeza.

Aaron sonrió y Sam se puso a cuchichear, muy emocionado.

—Cuéntaselo, Aaron. Como lo que acabas de contarnos, con la linterna.

Aaron dijo que apagásemos las linternas y se puso la suya debajo de la barbilla, para que le viésemos sólo la cara flotando en la oscuridad, como cuando se cuentan historias de fantasmas. Nos hizo jurar que no diríamos ni media palabra.

—Lo juramos.

—Que te mueras ahora mismo si no es verdad.

Yo asentí con gravedad.

—El tío Ernest es el hermano de la abuela. Pero nunca lo vemos porque…

—Cuéntalo bien —gritó Sam—. Cuenta lo del hacha.

—Calla, gilipollas. No lo fastidies.

—Sí, cállate —dijo Peter—. Deja que Aaron lo cuente.

Aaron se metió en la boca una pastilla de regaliz y ajustó la linterna.

—Nunca lo vemos porque está encerrado. En el sótano oscuro y frío de un manicomio.

—¿Un qué?

—Vosotros dos no sabéis nada.

—Es como una cárcel —explicó Peter—. Donde encierran a los locos.

Simon se quedó boquiabierto y suspiró. No le veía bien la cara, pero me acuerdo perfectamente.

¿Verdad que da miedo cuando alguien a quien quieres se muere? Sobre todo si eso pasa cuando eres pequeño. Te preocupa que con el paso del tiempo se te borre su cara. O que su voz se confunda con otras voces y al final ya no recuerdes cómo sonaba.

A mí esas cosas no me preocupan.

—¿Está loco el tío Ernest? —preguntó Simon, con una voz llena de malicia y de emoción, inclinándose hacia delante y susurrando—. ¿Lo está, Aaron? ¿Lo está? Cuéntanoslo.

Aaron se limpió de la mejilla un salivazo de Simon.

—No estaba loco cuando yo era pequeño. Era normal, como nosotros.

—Simon no es normal —murmuró Sam.

Simon no se dio cuenta y si se la dio no dijo nada. Y tampoco me vio estrujarle a Sam los dedos contra el suelo hasta hacerle gemir.

Aaron apagó la linterna.

—A la porra —dijo.

—No, cuéntanoslo. Cuéntanoslo.

—La última oportunidad. En serio.

Yo creo que lo que nos contó Aaron no era verdad. Tenía una parte de verdad, pero lo del hacha era mentira. El hermano de la abuela nunca había hecho daño a nadie. No sé qué había oído Aaron, pero eso no era verdad.

Se lo había inventado para asustar a Peter y a Sam, y en ese momento tenía la oportunidad de asustarnos también a Simon y a mí. Eso no significa que Aaron sea una mala persona, porque entonces era un niño, y sé que la abuela Noo se arrepintió muchísimo de lo que hizo cuando subió las escaleras y nos oyó.

—Era normal —dijo Aaron— hasta que fue al instituto y los demás empezaron a meterse con él.

—¿Y le metieron la cabeza en el váter?

—Exactamente —dijo Aaron—. Y cosas peores.

—¿Por eso se volvió loco? —pregunté.

—No. Se volvió loco por lo que le hicieron a la abuela los matones del colegio.

Simon me cogió de la mano.

—¿Qué le hicieron? —preguntó.

—Si te callas te lo contaré. Ella iba a otro colegio, para chicas. Pero siempre volvían a casa los dos juntos, la abuela y el tío Ernest. Y como entonces vivían fuera de la ciudad, tenían que atravesar unos campos de cultivos muy altos, donde era fácil esconderse. Y eso hicieron un día los matones, tres o cuatro, o puede que más, y sus hermanos mayores también. Se escondieron todos y esperaron a que la abuela y el tío Ernest pasaran por allí, y los atacaron. Al tío Ernest lo sujetaron entre unos cuantos.

Aaron hizo una pausa, para dar más dramatismo a su relato.

—Cuéntales lo del hacha —gritó Sam.

Aaron no sabía qué le pasó a la abuela Noo, porque él mismo no lo entendía. Cuando oyó la conversación de los mayores, hacía mucho tiempo de eso, se le escaparon los detalles, porque decían palabras que él no entendía. He intentado imaginar cómo lo había contado la tía Mel, convirtiendo una tragedia familiar en una anécdota para compartir con los amigos, y me he preguntado si también ella haría una pausa para darle mayor dramatismo, y si la historia se interrumpiría con la llegada del postre. A veces pienso que el paso del tiempo lo vuelve todo menos real.

Aaron los estaba espiando, sentado en la escalera, muerto de sueño, hasta que oyó las palabras que sí entendía. Palabras como culpa y vergüenza y pesadillas… pesadillas que te sacan del sueño y te dejan buscando algo que ya no está.

—El tío Ernest se pasó un año entero sin salir de su habitación.

Aaron subrayó la palabra año, era un buen narrador. Estábamos todos tan enfrascados que nadie oyó los pasos en las escaleras.

—Cuando alguien iba a verlo, se ponía a gritar y a gritar hasta que le dejaban en paz. Por las noches lo oían hablar y reír como si estuviera con alguien. Y así estuvo hasta que una mañana apareció a la hora de desayunar, con el uniforme del colegio, bien peinado, y desayunó tranquilamente con el bisabuelo, la bisabuela y la abuela, como si nada. Dijo que había tenido un sueño horrible, y que la abuela salía en él. Se alegraba mucho de que no fuese real. Lavó sus platos, le dio un beso en la mejilla y dijo que volverían juntos del colegio, como siempre, pero que no podía acompañarla a la ida, porque tenía algo importante que hacer. Esa mañana, más tarde, cuando el bisabuelo salió al jardín, vio que la puerta del cobertizo estaba abierta de par en par y golpeando con el viento. Y cuando oyó el primer…

Aaron se calló de pronto. Creímos oír algo. Aaron se estaba asustando tanto como nosotros. Simon me estrujó la mano. Aaron buscó las palabras para terminar su historia.

Era un buen narrador. Ahora trabaja en un banco, y todas las Navidades recibo una tarjeta suya y de su prometida, que creo que se llama Jenny o Gemma o algo por el estilo. Siempre dice lo mismo: que a ver si nos vemos, que a ver si salimos a tomar una cerveza si alguna vez paso por Londres. La verdad es que son muy amables al fingir que yo soy de esas personas que llevan una vida que me permite pasar por Londres por casualidad. De todos modos, aunque lo fuese, no le recordaría a Aaron lo buen narrador que era, porque supongo que es un recuerdo de la infancia que él prefiere olvidar.

Nos miró despacio, obligándonos a esperar.

—Cuando el bisabuelo oyó los primeros gritos que llegaban de los campos, entró en el cobertizo y vio que el hacha…

El techo de la cabaña desapareció de repente. La abuela Noo estaba encima de nosotros.

—Eres… Eres…

A estas alturas ya conoces un poco a la abuela Noo, aunque no la conozcas personalmente. Sabes qué clase de persona es, que es buena, generosa, cariñosa y paciente, y nunca dice una mala palabra de nadie.

—¡Eres una mierda!

Aaron intentó disculparse, pero la abuela Noo ya se lo estaba llevando a rastras. Estaba tan sorprendido que ni siquiera se puso a llorar cuando la abuela lo tumbó en sus rodillas y se quitó la zapatilla. Poco después llegaron mamá y la tía Mel y se quedaron boquiabiertas.

—Puedes ayudarme —repetí—. Puedo enseñarte cómo funciona, abuela. Podemos terminarlo juntos.

Echó un vistazo alrededor del cuarto de estar. Estaba muy pálida. Creo que necesitaba sentarse, pero no había dónde. Todo el suelo, las sillas, la mesa, todas las superficies estaban ocupadas. Yo había llenado cientos de botellas y de tarros de tierra y los había unido en distintos grupos con tubos de plástico. Los átomos de hidrógeno ya estaban funcionando. Son los más fáciles de construir: sólo tienen un protón y un electrón. Había construido diez, porque estamos hechos de un diez por ciento de hidrógeno. Los de oxígeno dan más trabajo: dos electrones alrededor del núcleo y seis en el anillo exterior. A continuación tenía que emparejarlos haciendo colisionar un par de electrones de cada anillo para crear los enlaces covalentes. Esto hacía que el cristal se rompiera, y la mayoría de las hormigas se habían escapado. La alfombra estaba llena de hormigas correteando.

La abuela se llevó un pañuelo de papel a los labios.

—Tenemos que ayudarte —dijo.

—¿Qué quieres decir? Estoy bien. No lo entiendes, abuela. Voy a recuperar a Simon.

—Matthew, por favor.

—No me hables así.

—¿Así cómo?

—Como me habla mi mamá, como me habláis todos. No me digas lo que tengo que hacer.

—No te estaba…

—Sí que lo estabas. No tendría que haberte dejado entrar. Esto es privado. Ya sabía que no podía confiar en ti. Eres igual que los demás.

—Por favor, estoy preocupada.

—Pues vete a casa. Déjame en paz.

—No puedo. No puedo irme así, compréndelo.

—Voy a llegar tarde. Llegaré tarde al trabajo…

—Matthew, no puedes…

—Calla. No me digas lo que no puedo hacer. Tengo que hacerlo, ¿vale? Tú no lo entiendes. No quiero disgustarte, abuela. No es eso. Perdona. No debería haberte dejado entrar.

La abuela Noo viene a verme cada dos jueves, y el jueves que no viene va a ver a Ernest. A veces habla de él. Es atractivo y se ha vuelto más atractivo aún con los años. Siempre se peina y se afeita cuando espera la visita de la abuela, y ayuda a cuidar del huerto que tienen en el hospital donde ha pasado la mayor parte de su vida. Tiene días malos, pero así son las cosas con la familia. Eso dice la abuela.

No se avergüenza en absoluto de él.

—Me voy a trabajar —dije—. Tengo que irme.

No sé cuánto tiempo se quedó conmigo. Estoy solo en la cocina, con la noche empujando la ventana. La abuela limpió todo lo que pudo, frotó la porquería hasta que le salieron llagas en las manos y se quedó agotada. Su hermano tiene un trastorno, una enfermedad con forma de serpiente y sonido de serpiente. Esa serpiente se desliza por las ramas de nuestro árbol genealógico. Debió de romperle el corazón saber que yo era el siguiente.