No tenía obligación de a asistir al entierro de mi hermano, pero fui de todos modos. Me puse una camisa blanca de poliéster, que picaba una barbaridad alrededor del cuello, y una corbata negra de esas que se cierran con un corchete. La iglesia retumbaba cada vez que alguien tosía, y después del funeral hubo panecillos con nata y mermelada. No recuerdo nada más.

Tengo que frenar un poco. Suelo precipitarme cuando estoy nervioso. Me pasa lo mismo cuando hablo, y es raro, porque parece que eso es propio de hombrecillos que están muy pirados y hablan a toda pastilla. Yo mido un metro ochenta y tres, y es posible que todavía esté creciendo. Tengo diecinueve años, así que es posible que ya no crezca más. Lo que está claro es que crezco a lo ancho. Estoy mucho más gordo de lo que debería. La culpa la tiene la medicación: es uno de sus efectos secundarios.

El caso es que hablo muy deprisa. Me atropello con las palabras que me resultan incómodas y eso es lo que me está pasando ahora mismo.

Tengo que frenar, porque quiero explicar cómo se frenó mi mundo. También quiero decir que la vida tiene una forma y un tamaño, y que puede amoldarse para que quepa dentro de algo pequeño, como una casa.

Lo primero que quiero contar es lo silencioso que se quedó todo. Eso fue lo primero que noté, como si alguien bajase el volumen casi al mínimo, y todos sintiésemos que teníamos que hablar en susurros. No sólo mamá y papá, también la gente que venía a vernos: como si algo terrible estuviese dormido en un rincón de la habitación y nadie se atreviera a despertarlo.

Me refiero a gente de mi familia, a mis tíos y mis abuelos. Mis padres nunca fueron de los que tienen montones de amigos. Yo tenía algunos, pero todos estaban en el colegio. Eso fue la otra cosa que ocurrió. No sé si me estoy precipitando otra vez, pero voy a contarte en un momento cómo dejé de ir al colegio, porque es importante y porque es algo que pasó de verdad. La mayor parte de la vida no es nada. La mayor parte de la vida es sólo el paso del tiempo y una buena parte del tiempo la pasamos dormidos.

Cuando estoy muy medicado, duermo dieciocho horas al día. En esas fases me interesan mucho más mis sueños que la realidad, porque ocupan mucho más tiempo. Si tengo sueños agradables, la vida me parece que está bien. Cuando la medicación no funciona según lo previsto o cuando decido no tomarla, paso más tiempo despierto, pero mis sueños se las arreglan para perseguirme.

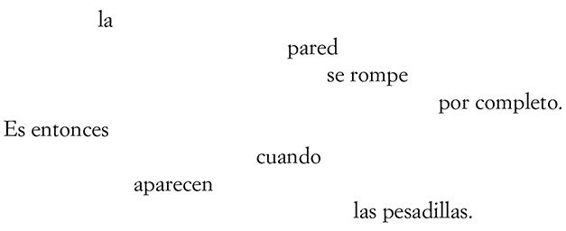

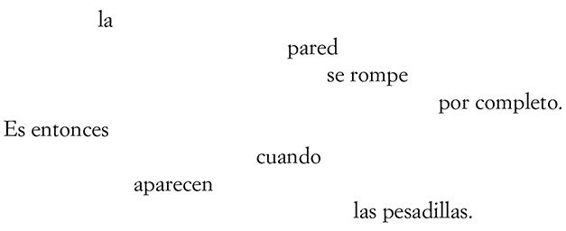

Es como si todos tuviésemos una pared que separa nuestros sueños de la realidad, y mi pared tiene grietas. Los sueños pueden colarse por ellas, hasta que es difícil distinguir lo uno de lo otro.

A veces

Pero me estoy distrayendo.

Siempre me distraigo. Tengo que concentrarme, porque quiero contar muchas cosas, por ejemplo, lo que pasó con el colegio. Terminó el verano. Estaba a punto de terminar el mes de septiembre y yo no había vuelto a clase. Había que tomar una decisión.

El director del colegio llamó por teléfono y oí la mitad de la conversación de mi madre desde la escalera de vigilancia. En realidad no parecía una conversación. Básicamente ella se limitó a dar las gracias un montón de veces. Después me llamó para que cogiera el teléfono.

Fue raro, porque yo nunca había hablado con el director en el colegio. Quiero decir que los alumnos sólo hablan con sus profesores. No estoy seguro de que hubiese hablado una sola vez con el director, y de pronto ahí estaba, al otro lado del teléfono:

—Hola, Matthew, soy el señor Rogers.

—Hola, señor —acerté a decir. Mi voz se volvió de pronto muy pequeña. Esperé a que él dijese algo más, y mamá me estrujó el hombro.

—He estado hablando con tu madre, pero quería hablar también contigo. ¿Te parece bien?

—Sí.

—Sé que estás pasando por un momento muy difícil y muy triste. No puedo imaginarme lo duro que debe ser.

Yo no contesté, porque no sabía qué decir, y hubo un silencio muy largo. Cuando empecé a decir que sí, que era muy duro, el señor Rogers se puso a hablar al mismo tiempo y repitió que era muy triste. Entonces nos callamos los dos para dejar hablar al otro y ninguno dijo nada. Mamá me acarició los hombros. A mí nunca se me había dado bien hablar por teléfono.

—Matthew, no quiero insistir, porque sé lo difícil que es esto. Sólo quería decirte que todos pensamos en ti y que te echamos de menos. Que te tomes todo el tiempo que necesites y que te recibiremos con mucho cariño cuando quieras volver. No tengas miedo.

Fue raro que dijera eso porque hasta entonces yo no había tenido miedo. Tenía un montón de sensaciones que no lograba entender bien, pero no tenía miedo. Y al decir eso él, de repente tuve miedo. Le di las gracias varias veces, yo también, y mi madre me miró con una sonrisa muy leve que no llegó a iluminar sus ojos.

—¿Quiere hablar con mi madre otra vez?

—Creo que ya hemos terminado por ahora —dijo el señor Rogers—. Sólo quería hablar contigo un momento. Nos veremos pronto, ¿de acuerdo?

Colgué el teléfono con un chasquido.

No nos vimos pronto. No volví al colegio en mucho tiempo y no volví a ese colegio. No sé cómo se tomaron las decisiones. Es lo que pasa cuando tienes nueve años, que no te cuentan nada. Si van a sacarte del colegio, nadie te explica por qué. Nadie tiene nada que decirte. Yo creo, sin embargo, que la mayoría de las cosas que hacemos las hacemos por miedo. Creo que mi madre tenía mucho miedo de perderme. Creo que fue por eso. Pero no quiero meterte mis propias ideas en la cabeza.

Los padres pueden decidir que sus hijos dejen de ir al colegio y se queden estudiando en la mesa de la cocina. Les basta con escribir una carta al director y ya está. Ni siquiera hace falta que sean profesores, aunque mi madre lo era. Más o menos. Debería hablarte de mi madre, porque es posible que no la conozcas.

Es delgada y pálida, y tiene las manos frías. Tiene la barbilla muy ancha, y eso no le gusta nada. Olisquea la leche antes de beberla. Me quiere. Y está loca. Con eso basta por el momento.

Digo que era más o menos profesora porque en un momento estuvo a punto de serlo. Quería quedarse embarazada, pero había complicaciones y los médicos le dijeron que no podía tener hijos. Lo sé, aunque no recuerdo que nadie me lo contara. Creo que quería ser profesora para dar algún sentido a su vida, o para distraerse. No me parece que haya mucha diferencia.

El caso es que se matriculó en una universidad para ser profesora. Después se quedó embarazada de Simon, y sus planes se desbarataron, como suele ocurrir.

Sin embargo, llegó a ser mi profesora. Todos los días laborables, cuando mi padre se iba a trabajar, empezaba nuestra jornada escolar. Primero despejábamos entre los dos la mesa del desayuno y apilábamos los platos y los cuencos en el fregadero para que mi madre los lavase mientras yo sacaba los libros y los cuadernos. Por aquel entonces yo era un chico listo. Creo que mi madre se sorprendió mucho.

Cuando estaba vivo, Simon era como una esponja que absorbía toda la atención. No es que lo hiciese adrede, pero así son los que tienen necesidades especiales: exigen más de su entorno. Yo pasaba desapercibido. Pero, al sentarse conmigo en la mesa de la cocina, mamá se fijó en mí. Habría sido más fácil para ella que yo hubiese sido tonto. Esto se me acaba de ocurrir ahora mismo, mientras escribo, pero creo que es cierto. Al final de cada tema de los libros de ciencias, mates y francés había una página de ejercicios, y cuando yo los hacía todos bien mi madre se quedaba mucho rato callada. Cuando los hacía casi bien, pero me equivocaba en algo, me animaba y me explicaba con mucho cariño los errores que había cometido. Eso era raro, y empecé a equivocarme aposta.

Nunca salíamos de casa y nunca hablábamos de nada más que de los estudios. Eso también era raro, porque mamá no se portaba como una profesora. A veces me daba un beso en la frente o me acariciaba el pelo, o lo que fuese. Pero no hablábamos de nada más que de lo que venía en los libros. Y exactamente así pasaron los días durante mucho tiempo, aunque no soy capaz de decir exactamente si fueron semanas o meses. Se mezclaban los unos con los otros, formando un momento continuo: yo sentado en la mesa de la cocina, haciendo los ejercicios, y mamá explicándome los errores deliberados.

A eso me refiero cuando digo que mi mundo se frenó. Es difícil explicarlo, porque en realidad bastan un par de páginas para describir cómo eran los días, pero es el día a día lo que lleva tanto tiempo.

Cuando terminaba de estudiar veía dibujos animados o jugaba con la Nintendo. A veces subía al piso de arriba y pegaba la oreja a la puerta del dormitorio de Simon. A veces mataba el tiempo así. Nunca hablábamos de eso tampoco. Mamá preparaba la cena y esperábamos a que papá volviese. Debería hablarte de mi padre, porque es posible que no lo conozcas.

Es alto y grande, y está un poco encorvado. Lleva una cazadora de cuero, porque antes era motorista. Me llama mon ami. Y me quiere mucho. Con eso basta por el momento.

He dicho que mi madre está loca. Eso he dicho. Claro que puede ser que tú no lo veas. Quiero decir que nada de lo que te he contado de ella demuestra que está loca. Sin embargo, hay muchas formas de locura. Para empezar, hay locuras que no lo parecen, que llaman a la puerta con mucha educación y, si las dejas entrar, se sientan en un rincón sin alborotar… y crecen. Un día, puede que muchos meses después de tomar la decisión de sacar a tu hijo del colegio y aislarlo en una casa por razones que se pierden en tu propio dolor, un día, esa locura empieza a moverse en su rincón y dice:

—¡Estás pálido!

—¿Qué?

—Estás pálido. Me parece que no estás bien, cariño. ¿Te encuentras bien?

—Creo que sí. Sólo tengo la garganta un poco irritada.

—Déjame ver. —Me puso la mano en la frente—. ¡Ay, cielo! Estás caliente. Estás ardiendo.

—¿De verdad? Me encuentro bien.

—Hace algunos días que estás pálido. No tomas el sol lo suficiente.

—¡Nunca salimos! —protesté. No quería protestar, pero me salió así. Tampoco era justo, porque a veces salíamos. No es que me tuviera prisionero.

De todos modos, salíamos poco. Nunca sin papá. Supongo que por eso he dicho que la vida puede encoger hasta que cabe dentro de una casa. Supongo que soy un desagradecido. Mamá debió de pensar eso, porque de repente me miró como si le hubiese escupido o algo por el estilo. Pero enseguida me habló con mucho cariño.

—¿Salimos a dar un paseo? —dijo—. Podemos pasar a ver al doctor Marlow, para que te mire la garganta.

No hacía frío, pero cogió mi anorak naranja del perchero, me subió la cremallera hasta la barbilla y me puso la capucha. Salimos a la calle.

Para ir al ambulatorio desde casa había que pasar por delante de mi colegio. Mejor dicho, del que antes era mi colegio. Mamá me dio la mano para cruzar la calle y, al torcer la esquina, oí a lo lejos los gritos y las risas que llegaban desde el patio. Creo que me resistí. No recuerdo que lo hiciera a propósito, pero debí de hacerlo porque, a medida que nos acercábamos, mi madre me sujetó de la muñeca con fuerza y tuvo que arrastrarme.

—Quiero volver a casa, mamá.

Pero no volvimos. Pasamos por delante de la verja del colegio. Ella casi iba tirando de mí y yo llevaba la estúpida capucha como un idiota, por encima de los ojos.

—¿Eres tú, Matthew? Hola, señora Homes. Hola, Matthew.

No me acuerdo de cómo se llamaba. Gemma o algo por el estilo. Da igual.

—¡Eh, es Matthew!

El caso es que yo era un chico muy conocido. Un grupo de niños se acercaron a la verja, porque les caía bien. Eran mis compañeros de clase y es posible que estuvieran impresionados por lo que había pasado y por mi repentina desaparición de sus vidas. Pero no me paré a hablar con ellos. No puedo explicar por qué. Miré al frente y me escondí debajo de la capucha, mientras mi madre decía:

—Matthew no se encuentra bien. Id a jugar.

El doctor Marlow me pidió que abriese la boca. Me miró la garganta y me echó el aliento en la cara. Olía a café. A mi garganta no le pasaba nada que no pudiera curarse con unos caramelos y un poco de Lemsip. Dijo que me convenía descansar. Y eso fue todo. Pero no fue todo.

Fue sólo el principio.