Le respondió la mujer de Pasquale, que le dijo que su marido había salido y volvería al cabo de una hora.

—¿Le digo que lo llame?

—No, no. Voy a salir y regresaré tarde.

—¿Debo decirle alguna cosa?

—Pues… sí. —Pero era necesario recurrir a un juego de palabras, de forma que ella no entendiera de qué estaba hablando—. Dígale que necesito urgentemente esas cosas que él sabe dónde encontrar. Y que me llame mañana por la mañana.

Cuando vio a Ingrid en la puerta, se quedó de piedra.

Pero ¿cómo es que por esa mujer no pasaban los años? Para ella, el engranaje del tiempo estaba atascado. Incluso le pareció casi más joven que la última vez que la había visto, más de un año antes. Iba vestida como siempre, con vaqueros, camiseta y sandalias. Y estaba elegantísima, como si llevara un vestido de un gran diseñador.

Se abrazaron. Ingrid no se perfumaba, no tenía ninguna necesidad: su piel despedía un perfume de albaricoque recién cogido del árbol.

—¿Quieres pasar?

—Ahora no. Luego. ¿Has pensado adónde vamos a ir?

—Sí, hay un restaurante a orillas del mar, en la playa de Montereale, que…

—¿El de los antipasti? Lo conozco. Vamos con mi coche.

Montalbano no consiguió ver de qué marca era el coche de Ingrid, pero era del tipo que a ella le gustaba: de dos plazas y plano como una lengua.

Lenguados con cuatro ruedas, velocísimos. Con otra mujer no se atrevería a montar en esa especie de torpedo, pero de Ingrid se fiaba. Aparte de otras consideraciones, cuando vivía en Suecia había sido mecánica de coches de carreras.

Tardaron veinte minutos en llegar al restaurante; el comisario tardaba más de tres cuartos de hora en hacer el mismo recorrido. Ingrid prefería no hablar mientras conducía, pero de vez en cuando miraba a Montalbano, le sonreía y le acariciaba ligeramente la pierna.

Escogieron la mesa más cercana al mar, que se encontraba a unos veinte metros. El restaurante era famoso por la cantidad y calidad de los antipasti; tanto es así, que casi todos los clientes se saltaban el primer plato. Y eso fue lo que decidieron hacer también ellos. Para acompañar, pidieron una botella de vino blanco bien frío.

Mientras esperaban a que les sirvieran los primeros antipasti, aprovecharon para charlar un poco. Ingrid sabía que, cuando tenía delante el plato lleno, a Montalbano le gustaba abrir la boca sólo para comer.

—¿Cómo está tu marido? —preguntó el comisario.

—¡Si apenas lo veo! Desde que fue elegido, viene a Montelusa como mucho una vez cada dos meses.

—¿Y tú no vas a verlo a Roma?

—¿Para qué?

—Bueno, teniendo en cuenta que seguís siendo marido y mujer…

—Vamos, Salvo, sabes que lo somos sólo formalmente. Además, a mí me va bien así.

—¿Nuevos amores?

—¿Vas a ponerte en plan comisario?

—No, mujer; era por decir algo.

—Entonces, por decir algo, te respondo que no.

—¿Ningún hombre, entonces, desde hace un año?

—¿Estás de broma? Como católico que eres, ¿una mujer solamente debe salir con un hombre si está enamorada de él?

—Si fuese católico, como crees, tendría que contestarte que una mujer sólo debe salir con el hombre con el que está casada.

—¡Menudo aburrimiento!

Llegó el camarero, llevando en equilibrio los seis primeros entrantes.

Después de doce abundantes antipasti variados y dos botellas de vino, y mientras esperaban el segundo plato, una parrillada de pescado, reanudaron la conversación.

—¿Y tú? —preguntó Ingrid.

—¿Yo qué?

—¿Sigues fiel a Livia, aunque sea con alguna excepción?

—Sí.

—¿Ese sí se refiere a la fidelidad o a las excepciones?

—A la fidelidad.

—¿Quieres decir que después de Rachele…?

—Nada.

—¿Ni siquiera una pequeña tentación?

—En cuanto a eso, incluso grandes.

—¿En serio? ¿Y cómo te las arreglas para resistir? ¿Rezas una oración en esos momentos y el diablo sale huyendo?

—Venga, no te pitorrees.

—No me estoy pitorreando. Todo lo contrario. Te admiro, sinceramente.

—Antes hacías menos preguntas.

—Se ve que estoy italianizándome del todo y cada vez siento más curiosidad por las cosas de los demás. Y dime, ¿te cuesta mucho?

—¿El qué?

—Resistir a las tentaciones.

—Algunas veces sí que me ha costado. Pero en los últimos tiempos me cuesta menos. Será por la edad.

Ingrid lo miró y se echó a reír con ganas.

—¿Qué es lo que encuentras tan divertido?

—Esa historia de la edad. Te equivocas de medio a medio. En estas cosas, la edad tiene poco que ver. Te lo digo por experiencia. Hay treintañeros que, desde ese punto de vista, parecen setentones, y al contrario.

Llegó la parrillada con otra botella de vino. Cuando terminaron, Montalbano le preguntó a Ingrid si quería un whisky.

—Sí, pero en tu casa.

En cuanto llegó al camino que llevaba a la casa del comisario, Ingrid preguntó:

—¿Esperabas a alguien?

—No.

Él también había visto el coche desconocido aparcado delante de la puerta.

Cuando se acercaron, del vehículo se apeó una chica de unos veinte años, una belleza de un metro ochenta, rubia, con una falda a ras del pubis y muy maquillada. Ellos también bajaron.

—¿Montalbano? —preguntó la chica.

—Sí.

—Yo haber llamado pero nadie responder. Entonces pensar que tú fuera pero volver.

El comisario no salía de su asombro. Pero ¿quién era? ¿Y qué quería?

—Oiga…

—A mí no haber dicho que tú querer hacerlo a tres. Yo lo hago, pero sólo contigo. A mí no gustar con otra mujer. Pero puede mirar.

—Si estoy de más… —empezó Ingrid, bastante mosqueada— os dejo ahora mismo. Adiós, Salvo, y que te diviertas.

Se dispuso a meterse en el coche, pero no llegó a hacerlo, porque Montalbano la agarró de un brazo mientras se dirigía a la chica:

—Oiga, señorita, debe de haber un error. Yo no…

—Yo entender. Tú haber ligado y gustar ésa. No problema. Yo irme.

Montalbano soltó a Ingrid, se acercó a la chica y le dijo en voz baja:

—De todos modos, te pago. ¿Cuánto te debo?

—Está todo pagado. Adiós.

Montó en su coche y se fue dando marcha atrás.

Él, todavía medio atónito, abrió la puerta de casa, e Ingrid lo siguió en silencio. Cuando el comisario abrió también la cristalera, Ingrid fue a sentarse en la galería sin decir esta boca es mía. Él cogió la botella de whisky y dos vasos y se sentó a su lado en el banco.

Ingrid destapó la botella y se llenó el vaso hasta la mitad, pero no sirvió a Montalbano.

—No entiendo por qué te pones así —dijo el comisario, sirviéndose whisky—. Después de todo, entre nosotros…

—¡Entre nosotros, un cuerno!

El comisario pensó que lo mejor sería beber en silencio. Al cabo de un rato fue ella quien habló.

—No creas que estoy celosa. Me tienen sin cuidado tus mujeres.

—Entonces, ¿por qué pones esa cara?

—Porque estoy profundamente decepcionada.

—¿Con qué?

—Contigo. ¡No imaginaba que pudieras ser tan hipócrita!

—¿Quieres hacer el favor de explicarte?

—Pero ¡si es evidente! En el restaurante me has dicho que no había habido excepciones después de lo de Rachele, y en cambio tenías a una puta esperándote en la puerta de casa. Según tú, entonces, ir con una puta no constituye una excepción, porque, claro, a una puta ni siquiera la consideras una mujer.

—Ingrid, vas totalmente desencaminada. Se trata de un error. Ahora te lo explico todo.

—No tienes por qué darme explicaciones, y además no quiero oírlas. Voy al baño.

Pero ¡menudo lío había organizado el capullo de Pasquale! La rabia hizo que Montalbano se bebiera un vaso entero de un trago. Oyó a Ingrid salir del baño y luego, al cabo de un momento, la oyó gritar.

—¿Qué pasa?

—Nada, nada.

Ella tardó un poco en volver. Apareció descalza, con las sandalias en una mano. Pero había cambiado. Ahora tenía los ojos chispeantes y una sonrisita maliciosa y burlona.

—¡Bravo, Salvo! —exclamó, sentándose de nuevo a su lado.

—Oye, me gustaría explicarte…

—Te lo repito, no me interesan tus explicaciones. ¡He conocido a muchos hombres, pero ninguno tan hipócrita como tú!

¡Y dale con la hipocresía! Aunque, esta vez, a Ingrid se le escapaba la risa mientras hablaba. ¿Qué estaría pasándole por la cabeza?

—En el restaurante me has dicho que resistías mejor las tentaciones a causa de la edad —prosiguió ella—. Pero lo que pasa es que has encontrado un sistema muy particular. ¡Qué mentiroso eres, Salvo! —Se llenó de nuevo el vaso—. Las mujeres tenemos el consolador, es verdad, pero no es lo mismo.

Pero ¿de qué hablaba?

—¿Por qué dos? —continuó Ingrid—. Y, encima, las dos rubias. ¿No habría sido mejor elegir una morena y una rubia?

De repente, a Montalbano se le hizo la luz.

—¿Dónde las has encontrado?

—Debajo de tu cama. Me he agachado para desabrocharme las sandalias y…

Pero él ya no la escuchaba. Se había levantado y había pasado por encima de sus piernas para ir corriendo al dormitorio. Las dos muñecas hinchables estaban, en efecto, debajo de la cama. El capullo de Pasquale había tenido la ocurrencia de esconderlas ahí. Montalbano volvió a la galería.

—Ahora tú te soplas la botella mientras me escuchas calladita —dijo con firmeza.

Se lo contó todo. En algunos momentos, Ingrid tuvo que sujetarse la barriga porque le dolía de tanto reír.

En el momento de marcharse, cuando eran las tres de la madrugada y todo el whisky de la casa se había terminado, Ingrid se dio una palmada en la frente.

—¡Ya se me olvidaba! Un amigo mío quiere conocerte.

—¿Un ex?

—¡No, qué va! Es un veinteañero muy inteligente. Está muy enamorado de mí, pero sobre todo es un admirador tuyo. Me gustaría que hablaras con él. Se llama Arturo Pennisi.

—Dile que me llame mañana por la mañana, hacia mediodía, a la oficina. Y que diga que llama de tu parte. ¿Estás en condiciones de conducir?

—Espero que sí. No te pido que me des alojamiento porque a las ocho vienen los albañiles. Estoy haciendo obras. Adiós. Eres un cielo.

Le dio un leve beso en los labios, montó en su coche y se fue.

Pero a Montalbano se le había pasado por completo la pizca de sueño que lo había asaltado hacia las dos. Fue a lavarse la cara, y después cogió el sobre del juego y volvió a sentarse en la galería. Esta vez no figuraba su nombre; sólo: «La búsqueda del tesoro».

Sin embargo, antes de abrirlo se puso a pensar cómo sería el hombre que había organizado el juego y por qué lo había hecho. Sabía por experiencia que, si te hacen una pregunta detrás de otra, siempre es mejor empezar contestando a la segunda, porque la respuesta que des a ésa te ayudará, de una u otra forma, a responder a la primera.

En consecuencia: ¿cuál era la razón de aquella llamada «búsqueda del tesoro»? ¿Qué interés tenía en ella quien la había organizado? Descartaba un interés de naturaleza práctica, económica. Por regla general, en una búsqueda del tesoro participan varias personas, individualmente o en grupos. En este caso, en cambio, parecía que el competidor era sólo uno: él. Tanto era así que en las dos primeras notas figuraban su nombre y apellido. Y, además, en uno de los versos de la segunda nota se aludía directamente a él:

Veamos, mi buen Montalbano,

Y aún había más: ¿no estaban las paredes de la cabaña de madera tapizadas de fotos suyas?

Por tanto, no cabía duda de que se trataba, más que de un juego, de un desafío personal. Y no al Montalbano hombre, sino a Montalbano en su calidad de policía.

Ahora bien, ¿quién podía desafiar a un policía? O bien otro policía, por ejemplo en una competición para ver quién resolvía antes un caso y, en consecuencia, quién era mejor, o bien alguien con una mentalidad específica. No necesariamente una mentalidad de delincuente, que quede claro, pero en todo caso alguien dotado de una mente un tanto retorcida, a quien le gustaba demostrar que era más listo e inteligente que el policía. Y que quería comunicarle indirectamente que, si le venía en gana, podría hacer cualquier cosa, pues Montalbano jamás conseguiría descubrirlo porque no estaba a su altura, al nivel de su inteligencia.

Había, por tanto, razones para preguntarse si un hombre así se mantendría siempre dentro de los límites de un juego concebido para pasar el rato o si, en un momento dado, le daría la ventolera de cargar las tintas y hacer el juego más peligroso. En los límites de la ley o incluso fuera de esos límites.

Tal como quería demostrar, respondiendo a la segunda pregunta había respondido en parte a la primera: ¿quién era el hombre? La pregunta, por descontado, no presuponía una respuesta con nombre y apellido. Había que formularla mejor: ¿qué tipo de hombre era aquél? En resumen, debía trazar un perfil.

Le entraron ganas de reír. En muchas películas americanas había un psicólogo que colaboraba con la policía y trazaba el perfil de los asesinos desconocidos. En el cine, esos psicólogos eran siempre buenísimos; de un asesino en serie al que jamás habían visto lograban decir su estatura, edad, si era soltero o estaba casado, qué le había pasado a los cinco años y si bebía cerveza o coca-cola. Y siempre acertaban.

No, mejor no abarcar tanto. No se trataba de un anciano, porque un viejo no habría sabido utilizar la tecnología empleada para reproducir las fotografías, sino un hombre de entre veinte y sesenta años. Lo que equivalía a media ciudad. Inteligente, soberbio, inclinado a creerse más hábil y astuto que los demás, hasta el punto de sentirse muy capaz de ganar cualquier partida que quisiera jugar. Un hombre, en definitiva, peligroso.

¿No era mejor, entonces, interrumpir la búsqueda del tesoro en vez de seguir respondiendo al desafío? No; sería un error. Seguro que el jugador se tomaría la falta de participación como una ofensa, y se vengaría. ¿Cómo? Pues haciendo algo sonado, algo que obligara a Montalbano a continuar. No; era más juicioso no correr el riesgo.

Abrió el sobre, del que sacó una hoja.

El acostumbrado poema que daba ganas de vomitar, el poema que hasta un juglar medio analfabeto se habría avergonzado de escribir.

Pero ¡qué sagaz te has mostrado!

¡El sitio exacto has adivinado!

¡1-2-3-4/20-4/7-16-2-13-1-3-2/8-18-11-6-8-3/7-8-9-8-10-13-2-20-11-2

15-15-2-19-8/8/15-8/1-16-7-11-8/18-4-3-3-2-18-11-8/20-2-18-2-7-8-3-16-8-13-2-20-11-2!

13-10-12-10/2-10/6-7-15-9-7-1-8-11-1/7-8-5-10-15-10-12/8-4/11-1-8-5-12-10-6,

10-2-15-9-7-1-8/10/1-2-2-10/11-1/17-4-8-5-9-17-7-12-10.

El modo sin duda te sorprenderá,

pero el juego es éste y continuará.

¡Joder, qué latazo! ¿Qué era aquello, una revista de pasatiempos? ¿La frase cifrada, reservada a los iniciados? Y los dos versos iniciales —por llamarlos de algún modo— tenían la misma altura poética que un antiguo anuncio de televisión en el que un robot le decía a la señora de la casa:

Después de hacerlo todo tan bien,

¿puedo hacer la colada también?

Seguía sin entrarle sueño, pese al vino y el whisky que había bebido, así que fue al cuarto de baño a desvestirse, se lavó, se puso otra vez la camisa y, en calzoncillos, cogió un bolígrafo y una hoja y volvió a sentarse en la galería.

Si el autor del, llamémoslo así, poema había respetado las reglas enigmísticas, a cada número debía corresponder una letra. Y, por supuesto, todas las vocales y consonantes cifradas debían encontrarse incluidas en los dos dísticos sin cifrar, es decir, el primero y el último.

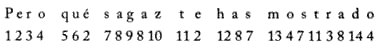

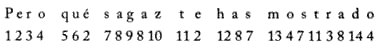

Empezó por el principio del poema. Escribió el primer verso y debajo puso, para probar, una serie de números correlativos a partir del uno.

Dado que en el primer verso del segundo dístico había cinco grupos de números, el verso estaba compuesto de cinco palabras.

A continuación copió el segundo verso y debajo puso números siguiendo el orden correlativo.

Después escribió los tres primeros grupos de números y debajo puso las vocales o consonantes correspondientes, según la numeración que acababa de establecer.

¡Había acertado a la primera! Descifrados, los dos versos decían lo siguiente:

Pero ¡no siempre actuar sagazmente

lleva a la pista correcta necesariamente!

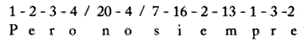

Luego cogió los dos primeros grupos del tercer dístico y los copió:

13-10-12-10/2-10

Debajo escribió las vocales y las consonantes correspondientes y obtuvo:

M z h z e z

Que no significaba una mierda, ni siquiera en chino o groenlandés. Pero enseguida se le ocurrió pensar: «¿Quieres ver si el código del tercer dístico se encuentra en los dos últimos versos sin cifrar y, por consiguiente, hay que numerar otra vez las letras empezando por el 1?».

Probó. Y resultó el camino acertado:

Para la

También esta vez había tenido buen ojo. Continuó:

Para la siguiente indagar no tendrás,

alguien a ella te conducirá.

Una vez descifrado el mensaje, se quedó un tanto decepcionado.

Había perdido un montón de rato esforzándose en trazar un perfil del promotor de la búsqueda, y había obtenido un retrato que podía dar algunos motivos de preocupación. Pero los acertijos, los criptogramas, los enigmas que proponía eran realmente mediocres, para principiantes. ¿Los había hecho así a propósito, porque lo consideraba incapaz de resolver problemas más complejos, o porque ése era el nivel de quien los proponía?

En cualquier caso, considerando que sólo tenía que esperar a que el otro diera señales de vida, se levantó, cerró la cristalera y se fue a la cama.