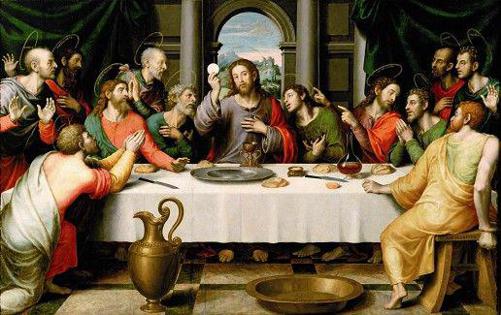

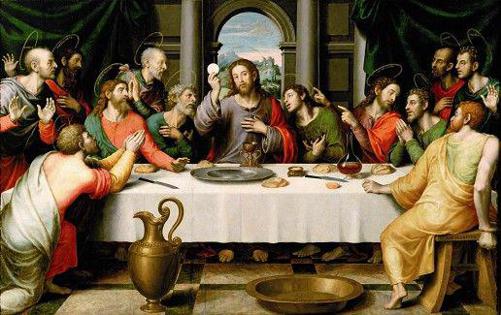

JUAN DE JUANES

Sala 52c. Cat. P846. Hacia 1562. Óleo sobre tabla. 116 cm × 191 cm.

Palabras mayores: para Fovel, estamos en la sala del Grial. Esta tabla, de composición similar a la de La última cena de Leonardo, se pintó para el retablo de la iglesia de San Esteban en Valencia, y enseguida advertimos que la copa con dos asas es el centro de la obra. Dicho cáliz no es una invención del pintor; existe realmente. Se trata de un recipiente de ágata que se conserva en la catedral de Valencia y que algunos —como el maestro Fovel— consideran el verdadero Santo Grial.

¿Cómo llegó ahí? Antes que en Valencia, esta reliquia estuvo en Roma. No es descabellado pensar que san Pedro —tras la última cena y la crucifixión— pudo llevársela a la que entonces era la capital del mundo, y que allí se convirtió en el «cáliz papal» del que hablan algunos documentos antiguos de la Iglesia. Fovel le confía a Javier Sierra que las leyendas artúricas sobre el Santo Grial le resultan todas muy absurdas, porque en ese momento las islas Británicas tenían escasa relevancia en el escenario cristiano, así que es improbable que el Grial fuera destinado a ellas. Además, esas leyendas surgieron en el siglo XII, no antes. Por el contrario, «el cáliz papal» existió en efecto durante los primeros siglos del cristianismo. Hoy sabemos que en el año 258 el papa Sixto II, antes de morir decapitado por orden del emperador Valeriano, entregó a su administrador, Lorenzo, un joven de Huesca, la copa con la que oficiaba. Para protegerla, Lorenzo la envió a España con unos parientes. Unos días después, el joven fue torturado en una parrilla, en el lugar en el que ochenta años más tarde se levantaría la basílica de San Lorenzo Extramuros de Roma. Y en esa misma iglesia existió un fresco que mostraba a san Lorenzo entregando una copa con un soporte con dos asas a un soldado. Esta imagen fue destruida por los bombardeos de la segunda guerra mundial, pero su existencia está perfectamente probada. Además, en esa misma basílica de San Lorenzo descansan también los huesos de san Esteban, para cuya iglesia valenciana pintó Juan de Juanes esta obra. De hecho, en otras obras de la sala 52c del Prado Juan de Juanes ilustra el martirio de san Esteban.

En el año 712, tras la invasión musulmana de la Península, el obispo de Huesca escondió el cáliz para evitar su desaparición; de ahí fue pasando por distintos escondrijos, en los que se fundaron iglesias dedicadas a san Pedro, hasta terminar en Valencia, donde puede contemplarse hoy.