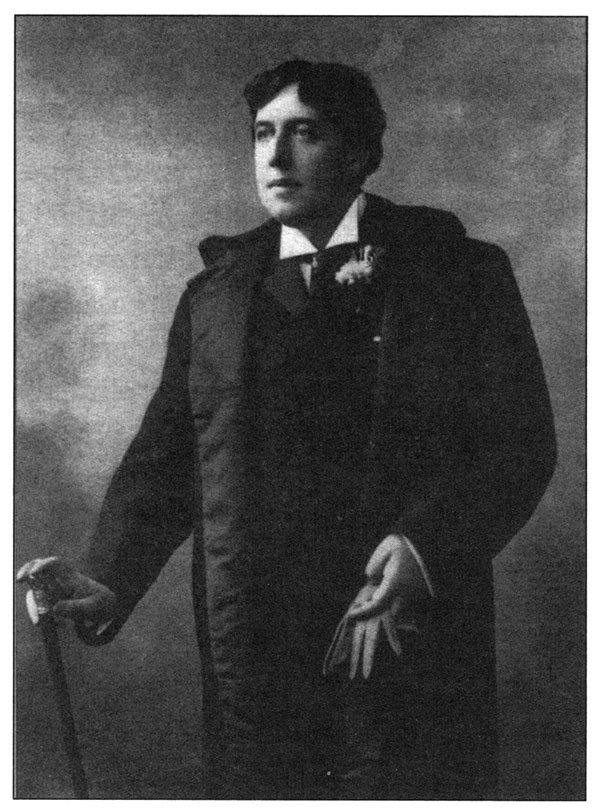

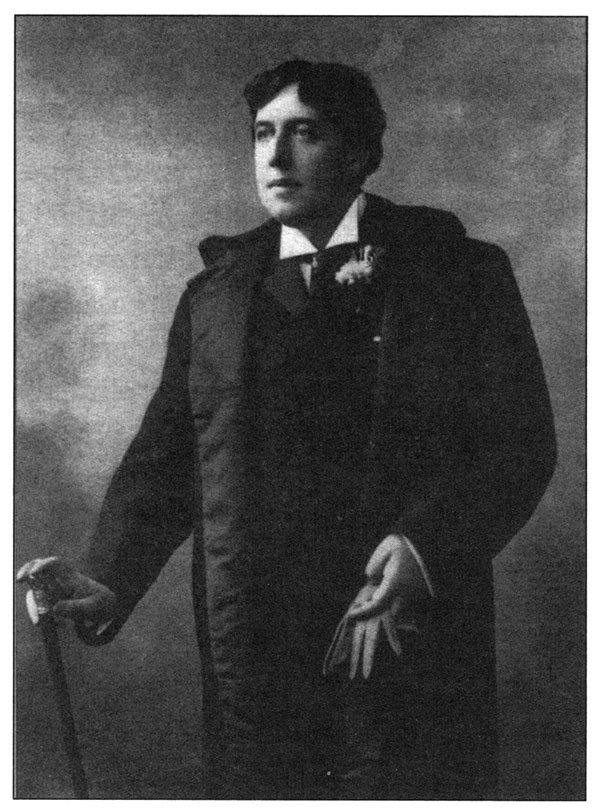

Oscar Wilde en 1892 con el aspecto que debía de tener hacia 1895 según las crónicas periodísticas, aunque en el juicio, de manera significativa, no llevaba la flor en el ojal.

A finales de la década de 1950, cuando yo tenía quince años, recuerdo que encontré en un armario lo que, sin ninguna duda, pretendía ser una carpeta secreta llena de recortes de prensa. Mi padre, Vyvyan, había escrito algo en ella en caracteres cirílicos, un extravagante hábito suyo, sobre todo para impedir que la gente leyera las notas que tomaba en público, aunque en ese caso tuvo el efecto contrario del que pretendía. Despertó mi curiosidad, ojeé el contenido y descubrí que los recortes tenían un tema común: la homosexualidad. Estaban los famosos juicios contra John Gielgud, lord Montagu y Peter Wildeblood; estaba el Informe Wolfenden y los editoriales homófobos de la prensa amarilla, que advertían de que cualquier relajación de las leyes conduciría a una epidemia de ese «vicio»; y, de manera inevitable, el pobre Oscar se veía arrastrado a las discusiones que tenían lugar entre tanto moralismo. Visto en retrospectiva, creo que esas letras en cirílico eran menos un débil intento de ocultación y más un rechazo a admitir que a Vyvyan le interesaba el tema; después de todo, había sido la homosexualidad de Oscar lo que había trastornado la infancia de mi padre, de manera que su interés era más una fascinación melancólica por algo que, hasta cierto punto, había afectado a su vida. Murió en 1967, y da que pensar que la legislación bajo la cual su padre, Oscar Wilde, fue enviado a la cárcel fue revocada sólo tres meses antes de la muerte de mi padre. Mantuve al día esa carpeta durante los treinta años posteriores, añadiendo recortes relacionados con el prejuicio más que con el encarcelamiento, así como con otro elemento que parecía igual de relevante: los casos de calumnia más notables. Al volverlo a repasar hace poco, no me sorprendió comprobar lo poco que han cambiado las cosas a lo largo de un siglo cada vez que la fama, el sexo, el orgullo y la calumnia se agitan en el embriagador cóctel de la debilidad humana. El resultado es tan fascinante para los observadores como invariablemente desastroso para los participantes.

Oscar Wilde comenzó a elaborar su propia versión de este embriagador combinado en 1891, cuando trabó amistad con lord Alfred Douglas.[2] «Bosie» Douglas, el tercer hijo del marqués de Queensberry, era un estudiante de veintiún años en el Magdalen College, la antigua facultad de Wilde en Oxford. Les había presentado, en la casa londinense de Wilde en Tite Street, su amigo común Lionel Johnson, que había estudiado en Winchester con Douglas y ahora estaba en Oxford. Los tres compartían un interés común por la poesía, y Douglas, que había leído El retrato de Dorian Gray unos meses antes, sentía curiosidad por conocer al autor, que ya era una figura controvertida y muy pública en el mundo literario. La visita, tal como Douglas describió posteriormente, «consistió tan sólo en un intercambio de cortesías. Wilde se mostró muy agradable y habló mucho, y yo me quedé muy impresionado y, antes de marcharme, Wilde me invitó a cenar o a almorzar en su club, invitación que yo acepté».[3]

Fue una invitación que Johnson iba a lamentar amargamente, pues Oscar y Bosie enseguida se cayeron en gracia, y Johnson percibió pronto que su relación con Oscar, aunque nunca fue intensa ni física, comenzaba a enfriarse. Esto tampoco ha de sorprendernos. Bosie era un joven atractivo, incluso hermoso, un poeta aceptable e hijo de un marqués, lo que debía de añadirle atractivo. En su segundo encuentro, ocurrido unos días después en el Club Albemarle, Oscar le regaló un ejemplar de la edición limitada de Dorian Gray con la dedicatoria: «A Alfred Douglas de su amigo, que escribió este libro. Oscar. Julio de 1891». A partir de este momento varían los relatos de cómo fue el desarrollo de su amistad. Bosie mantendría que se veían con frecuencia, y que Oscar «lo asediaba», y que se resistió durante seis meses antes de ceder por fin a sus insinuaciones;[4] Oscar, en cambio, dijo que en los dieciocho meses posteriores a su primer encuentro sólo vio a Bosie cuatro veces, y que la relación se hizo más intensa después de que éste le pidiera ayuda para pagar a unos chantajistas. Oscar lo solucionó a través del abogado sir George Lewis[5], amigo suyo desde hacía tiempo. Sea cual sea la verdad, aproximadamente desde mayo de 1892 el afecto de Oscar por Bosie se convirtió rápidamente en un encaprichamiento poco compatible con la discreción. Bosie, a su vez, quedó cautivado por el encanto de Wilde y la calidad mágica de su conversación, y al poco tiempo eran inseparables. El hecho de que Wilde gozara de su primer éxito teatral, El abanico de lady Windermere, en febrero de ese año, implicó que pasara a ganar una suma considerable de dinero en derechos de autor (unas 70 libras a la semana, entre 5.500 y 6.500 euros al cambio actual), y una gran parte se fueron en agasajar fastuosamente al joven aristócrata. Un hecho que comprendió de forma amarga en 1895 cuando estando ya en la cárcel fue declarado en bancarrota. Cuando el Síndico de Quiebras le obligó a detallar sus ingresos y gastos, se dio cuenta de que entre el otoño de 1892 y la fecha de su encarcelamiento, él y Douglas habían gastado más de 5.000 libras.

Lo que Constance, la mujer de Oscar, pensaba de esa «amistad» es algo que sólo podemos conjeturar. Al igual que muchos otros maridos Victorianos, Oscar tenía la costumbre de pasar mucho tiempo en compañía masculina, lo que en su caso incluía la de jóvenes bien parecidos apasionados de las artes y la poesía en particular. A Constance eso no debió de parecerle preocupante; de hecho, puede que incluso se sintiera indirectamente halagada al ver la atención que se prestaba a su esposo, un hombre de éxito. Probablemente ni se le ocurrió que éste pudiera cometer infidelidades de naturaleza homosexual. En el otoño de 1892, mientras ella estaba con sus dos hijos en Torquay, Oscar y Bosie pasaron diez días en la otra punta del país, en Cromer, Norfolk. Durante ese tiempo Bosie enfermó, y Constance le escribió a su marido preguntándole si quería que fuera a estar con ellos para ayudarle a cuidarlo.[6] Bosie también cenaba regularmente en Tite Street y dijo que, más o menos un año después de que él y Oscar se hubieran conocido, Constance afirmó que él era quien mejor le caía entre todos los amigos de Oscar. Más adelante, Bosie dibujaría un retrato conmovedoramente exacto de ella en su autobiografía.[7]

La abierta relación entre Bosie y un hombre que le llevaba dieciséis años no agradaba al padre de aquél, el «marqués escarlata y chillón», como lo denominaba Oscar. Le había escrito a su hijo para expresarle su desaprobación no mucho después de que la relación comenzara, aunque de una manera preocupada y amable, más que en un tono insultante. Douglas le había contestado suplicándole que no se entrometiera. Luego, en noviembre de 1892, los tres se encontraron por casualidad en el Café Royal y almorzaron juntos, ocasión en la cual, como era de prever, Oscar se ganó al marqués hasta el punto de que éste le escribió a su hijo dos días después para manifestarle lo encantador e inteligente que le había parecido Wilde, y que no le sorprendía que su hijo le tuviera tanto aprecio.[8]

Pero este estado de cosas no duró mucho. Los rumores que corrían acerca de la vida privada de Wilde, combinados con el hecho de que Queensberry se había enterado del incidente del chantaje a través de sir George Lewis, volvieron a ponerle a la defensiva. Comenzó a oponerse con la mayor contundencia a la relación de su hijo con Wilde y amenazó con dejar de pasarle su asignación si la amistad no cesaba de inmediato. Como Bosie se negó, Queensberry se puso frenético y los siguió por diversos hoteles y restaurantes que frecuentaban en Londres, amenazando con montar un escándalo público si los encontraba juntos. Las cosas empeoraron en el verano de 1893, cuando Queensberry comenzó a sospechar que su hijo mayor, lord Drumlanrig, mantenía una relación homosexual con el ministro de Asuntos Exteriores, lord Rosebery.

Hacia finales de 1893, la intensidad de la relación entre Wilde y Douglas comenzaba a pasarle factura al propio Wilde. Douglas había abandonado Oxford en julio sin graduarse, había pasado el mes de agosto traduciendo la obra de Wilde Salomé al inglés (un gesto por parte de Wilde que tenía más que ver con mantener ocupado al joven que con su fe en la capacidad traductora de Bosie) y llevaba una vida «sin objeto, infeliz y absurda».[9] Wilde escribió a lady Queensberry y la convenció de que mandara a su hijo al extranjero, a Egipto, cuatro meses. A su regreso, a finales de marzo de 1894, él y Oscar estaban almorzando de nuevo en el Café Royal cuando el marqués entró. Igual que la vez anterior, le convencieron para que se les uniera y se separaron en términos amistosos. Fue una tregua efímera. El 1 de abril, Queensberry escribió a Bosie más o menos acusando a Wilde de sodomía (véase páginas 251-252), y el aluvión de cartas y telegramas que siguieron significaron, en unos términos que el autor de las reglas de Queensberry[10] habría comprendido demasiado bien, que la pelea ahora iba a ser sin guantes. A final de junio, Queensberry se presentó en la casa de Wilde, en Tite Street, llevando con él a un boxeador profesional, y aunque no acusó directamente a Wilde de haber mantenido una conducta indecorosa con su hijo, le dijo: «Lo parece y se comporta como si lo fuera, que es igual de malo», y juró que le daría una paliza si volvía a encontrarlo en un restaurante público con su hijo. La famosa respuesta de Wilde a su amenaza no delataba el menor miedo: «No sé cuáles son las reglas de Queensberry —dijo—, pero la regla de Oscar Wilde es disparar sin preguntar». Acompañó a Queensberry hasta la puerta y dio orden a su criado de que no volviera a dejarlo entrar. También consultó a sir George Lewis acerca de alguna posible acción para impedir ningún otro comportamiento amenazante por parte de Queensberry, pero, ante su alarma, descubrió que éste ya había contratado los servicios de Lewis.

Cuatro meses después, el 18 de octubre, el heredero de Queensberry, Drumlanrig, murió en lo que se hizo pasar por accidente de caza, aunque los que vivieron el asunto desde cerca creían que fue un suicidio. Se sospechaba que le habían chantajeado por su relación con Rosebery, que había sido nombrado primer ministro. Queensberry, tras haber perdido a su primogénito en lo que consideraba los males de la homosexualidad, estaba decidido a no dejar sin remover el asunto de Oscar y Bosie, y planeó crear un alboroto con un grotesco ramo de verduras en el Teatro St. James’s el 14 de febrero de 1895, la noche del estreno de La importancia de llamarse Ernesto. Wilde, a quien un amigo puso sobre aviso, alertó a la policía, y al marqués se le negó la entrada. Unos días después, el 18 de febrero, Queensberry dejó su insultante tarjeta en el club de Wilde: «Para Oscar Wilde, ostentoso somdomita [sic]».

Pasaron diez días hasta que Wilde se presentó en el Albemarle y el portero le entregó la tarjeta. Inmediatamente le escribió a su íntimo amigo Robert Ross desde el Hotel Avondale, donde se alojaba:

Queridísimo Bobbie: Ha ocurrido algo desde la última vez que te vi. El padre de Bosie ha dejado una tarjeta en el club en la que aparecen unas repugnantes palabras. La única opción que contemplo ahora es demandarlo. Toda mi vida parece arruinada por este hombre. La torre de marfil parece asaltada por la abyección. Mi vida se derrama sobre la arena. No sé qué hacer. Si esta noche pudieras venir hacia las 11.30, hazlo, por favor. Me entrometo en tu vida y abuso siempre de tu cariño y amabilidad. Le he pedido a Bosie que venga mañana.[11]

En este punto comienzan a surgir muchos de los «y si…» de esta inminente tragedia. Ross había sido, casi con toda certeza, el primer amante homosexual de Wilde más o menos allá por 1887, y aunque lentamente había sido sustituido por Bosie Douglas en el afecto de Oscar, había seguido siendo un amigo íntimo y un confidente. Que Wilde recurriera a Ross antes que a Douglas es significativo. Sabía que, aun cuando no siguiera el consejo de Ross, podía fiarse de su juicio, y, de haber podido discutir los dos la situación con calma, habrían concluido que lo mejor que se podía hacer con la tarjeta de Queensberry era romperla. No obstante, cuando Ross llegó al hotel, Douglas ya estaba allí. No es difícil imaginar, con Douglas en busca de camorra, cuál debió de ser su actitud ante este último acto de agresión por parte de su padre: la «celada», como Queensberry se referiría posteriormente a ella.

El verano anterior, dado que Lewis ya estaba representando a Queensberry, Robbie Ross le había presentado a Oscar a su propio abogado, Charles Humphreys, y fue a éste a quien Oscar acudió tras el incidente del teatro con vistas a obtener algún tipo de orden de alejamiento dictada contra el marqués. No era ésta una acción muy arriesgada, pero Humphreys fue incapaz de convencer al personal del teatro de que proporcionara las pruebas necesarias, y el mismo día en que le entregaron a Wilde la tarjeta en el club, el abogado le escribió:

Lamentamos no haber podido seguir sus instrucciones de demandar al marqués de Queensberry por sus amenazas y conducta insultante hacia usted el 14 del corriente en el Teatro St. James’s, pues al investigar el caso nos hemos topado con todos los impedimentos posibles por parte del señor George Alexander, el director, y el personal del teatro, que se niega a prestar declaración alguna ni a ofrecerle ninguna ayuda en su deseo de demandar a lord Queensberry, y sin esas pruebas ni ayuda no podemos aconsejarle que se aventure a emprender ninguna demanda. A usted, personalmente, le sería imposible prestar declaración de lo que ocurrió a sus espaldas, pues no tiene más conocimiento que la información de aquellos que le pusieron al corriente de las insultantes amenazas y conducta de su señoría.

Si lord Queensberry hubiera llevado a cabo sus amenazas, habría tenido usted todos los motivos para emprender una demanda contra él, pero el único consuelo que podemos ofrecerle ahora es decirle que un perseguidor tan persistente como lord Queensberry probablemente le dará, tarde o temprano, otra oportunidad de buscar la protección de la ley, en cuyo caso nos sentiremos muy complacidos de proporcionarle toda la asistencia que esté en nuestro poder para llevarlo ante la justicia y asegurarnos de que ceje en sus hostilidades hacia usted.

Le saludamos, querido señor, atentamente,

C O. Humphreys, hijo, & Kershaw[12]

Apercibir a Queensberry para que cejara en sus hostilidades era una cosa, pero demandarle por calumnia era otra muy distinta, y parece improbable que el normalmente cauto Robbie lo hubiera sugerido.[13] Bosie, por otro lado, a pesar de que lo negara posteriormente, siempre aceptó la responsabilidad de la acción que ahora emprendían. De hecho, en un artículo que escribió para el Mercure de France, en agosto de 1895, pero que a petición de Oscar permaneció inédito, admite que alentó a Oscar a presentar la demanda.[14]

En toda esta historia subyace otra ironía, según Wilde, quien debería haber salido de Londres el 28 de febrero. Ya estaba tremendamente endeudado (a primeros de mes había recibido notificaciones judiciales de pago por valor de 400 libras) y no había podido pagar la factura del hotel.

Ese viernes fatal [1 de marzo], en lugar de estar en el despacho de Humphreys consintiendo como un pusilánime a mi propia ruina, debería haberme encontrado feliz y libre en Francia, lejos de ti y de tu padre, haciendo caso omiso de su ignominiosa tarjeta, e indiferente a tus cartas, si hubiera podido abandonar el Hotel Avondale. Pero la gente del hotel se negó de plano a dejarme marchar. Te habías quedado conmigo diez días: de hecho, al final, para mi gran, y admitirás, justa indignación, te habías traído a un compañero tuyo para que también se alojara conmigo: la factura por los diez días era de casi 140 libras. El propietario dijo que no podía permitir que mi equipaje saliera del hotel hasta que no hubiera saldado completamente la cuenta. Eso fue lo que me hizo quedarme en Londres. De no haber sido por la factura del hotel, habría salido para París el jueves por la mañana.[15]

La mañana posterior a la recepción de la tarjeta, Wilde fue a ver a Humphreys con Ross y Douglas. El abogado le preguntó a Wilde si existía algún asomo de verdad en la alegación de sodomía, a lo que Wilde replicó que no, pero que carecía del dinero necesario para financiar los enormes gastos de un proceso. Douglas intervino para decir que nada haría más feliz a su familia que pagar las costas necesarias, pues ya habían soportado durante demasiado tiempo el comportamiento irracional e insultante de su padre. A continuación Humphreys acompañó a Wilde al tribunal de primera instancia de Great Marlborough Street para solicitar una orden de detención, y Queensberry fue arrestado la mañana siguiente.

El marqués fue representado frente al tribunal por sir George Lewis, que pidió un aplazamiento de una semana, en parte para consultar a su cliente y considerar el asunto, pero también para evitar tener que comparecer en contra de Wilde, con quien le unía una amistad de quince años. El caso llegó a manos del joven Charles Russell, quien, siguiendo el consejo de su padre, el presidente del Tribunal Supremo, decidió pasárselo a Edward Carson. Éste, que había coincidido con Wilde en el Trinity College de Dublín, no se alegró precisamente al tener que ocuparse de ese caso, e inicialmente lo rechazó. El tema en sí era desagradable; la única línea de defensa de Queensberry se basaba en una sola carta de Wilde a Douglas y en rumores acerca de la vida privada de Wilde; y el caso era muy delicado, pues si lograba justificar la posición de su cliente, probablemente arruinaría la vida del joven que Queensberry en principio intentaba proteger.

Mientras tanto, algunos detectives privados que trabajaban para Russell y Queensberry habían comenzado a rascar la superficie de los bajos fondos homosexuales de Londres y seguían la pista de unos rumores que, de ser ciertos, demostrarían que Wilde no sólo «alardeaba de sodomita», sino que lo era sin atenuantes. Con nuevas instrucciones, Russell fue a ver a Carson, que se quedó consternado ante lo que se afirmaba de Wilde, y, todavía no muy decidido, consultó a lord Halsbury, ex ministro de Justicia. El consejo de Halsbury fue simple: «Lo más importante es hacer justicia, y creo que eres tú quien mejor puede lograrlo». Carson aceptó el caso y apareció representando a Queensberry en la vista aplazada del tribunal del 9 de marzo. Se dice que hasta el último minuto estuvo considerando aconsejar a su cliente que se declarara culpable, pero que cambió de opinión al enterarse de que Russell había descubierto la existencia de Charles Parker, uno de los chaperos cuya declaración iba a ser crucial en los tres juicios que siguieron.[16]

El tribunal estaba hasta los topes de un público exclusivamente masculino, entre los que se contaban al menos treinta periodistas. Toda la zona de pie estaba llena en el momento en que Wilde, elegantemente vestido con un largo sobretodo Chesterfield azul oscuro con adornos de terciopelo y una flor blanca en el ojal, apareció en un carruaje de dos caballos, acompañado de un cochero y un lacayo. Con él se encontraban Alfred Douglas y su hermano mayor, Percy. En cuanto hubo ocupado su asiento en el tribunal, el magistrado divisó a Douglas y ordenó que abandonara la sala. Bosie tocó el brazo de Oscar como solicitándole que interviniera, pero Oscar permaneció inmutable y un ujier sacó a Bosie de la sala. Queensberry fue llamado al banquillo; pero el magistrado enseguida dio orden de que le pusieran una silla, en una posición menos humillante, en la mesa de su abogado; y el proceso comenzó.

La transcripción literal de lo que tuvo lugar en la vista se reproduce en este libro antes del texto del juicio completo del Old Bailey, al igual que cuatro incidentes importantes que tuvieron lugar durante el curso de ésta. Wilde comenzó su interrogatorio respondiendo con una ocurrencia graciosa y fue severamente reprendido por el magistrado. Humphreys intentó presentar algunas de las cartas de Queensberry a otros miembros de la familia como nuevas pruebas de calumnia, insinuando que «personajes eminentes» (entre ellos Rosebery) se mencionaban en ellas. Poco después, el magistrado invitó a Humphreys y a Carson a abandonar la sala para mantener una conversación privada durante la cual, hemos de suponer, se comentó el contenido de esas cartas, que ya no volvieron a ser mencionadas. Carson, que, como experimentado consejero de la reina, sabía perfectamente que no debía interrogar a Wilde en ese tribunal inferior en relación con la autenticidad de la calumnia, intentó, no obstante, interrogarle acerca de su relación con Douglas para mostrar las razones que había detrás de la reacción de Queensberry El magistrado intervino raudo, pero ya había quedado dicho, y la prensa, por supuesto, había tomado nota. Al final de la vista se dictó auto de procesamiento contra Queensberry en las próximas sesiones del Old Bailey.

Charles Russell comenzó a seguir las pistas que tenía acerca de la vida privada de Wilde. Había utilizado los servicios de un detective que era ex policía, el señor Littlechild, quien no había tenido mucho éxito hasta que Charles Brookfield le puso en contacto con una prostituta. Brookfield, actor y dramaturgo, había alimentado durante mucho tiempo una creciente envidia del éxito teatral de Wilde, y en aquel momento interpretaba un pequeño papel en Un marido ideal. Había parodiado El abanico de lady Windermere en una «farsa musical» propia de la época, The Poet and the Puppets, que, para irritación de Brookfield, Wilde había aceptado con divertida tolerancia. La prostituta le dio a Littlechild la dirección de Alfred Taylor, quien había presentado a Wilde algunos jóvenes, y aunque Taylor se había mudado hacía cierto tiempo, había dejado en su piso anterior, imprudentemente, una caja con documentos que la patrona entregó entonces al detective.[17] En ella había pruebas suficientes para que los abogados de Queensberry comenzaran a elaborar una formidable defensa, y localizaron y tomaron declaración a Fred Atkins, Alfred Wood, Sydney Mavor y Ernest Scarfe en Londres, así como a Charles Parker en los barracones del Real Cuerpo de Artilleros en Dover. Reconstruyendo lo que se conocía de la vida de Wilde desde verano de 1893, consiguieron interrogar al gerente de un hotel en el que Wilde y Douglas se habían alojado antes de trasladarse a The Cottage, en Goring, ese mismo año, a la institutriz de los niños de Wilde e incluso a un botones del Savoy que se había mudado a Calais.[18] También dieron con el paradero de los chantajistas Allen y Cliburn, que se escondían en Broadstairs.

Oscar y Bosie, en cambio, decidieron concederse una semana en Montecarlo. Su estado de ánimo, al menos en el caso de Douglas, era de euforia. «Hoy he visto a Humphreys —le escribió a su hermano Percy el 11 de marzo, el día antes de marcharse—. Dice que todo va espléndidamente y que los vamos a dejar para el arrastre.»[19] Fue una locura en un momento en el que Wilde, como dijo posteriormente en De profundis, «debería haberme quedado en Londres, aceptando los consejos más prudentes y considerando con calma la espantosa trampa en la que me había dejado atrapar», e incluso puede que condujera a los agentes de Russell hasta el botones del Savoy, al que Oscar y Bosie vieron de camino al sur de Francia. Dejando aparte el mal uso de su tiempo, el dinero gastado en el viaje y en las mesas de juego debería haberse ahorrado para pagar las costas legales, cada vez mayores. La mañana del arresto de Queensberry, según Douglas, éste le dio a Wilde todo el dinero que tenía en el banco, unas 360 libras, y su madre y Percy se ofrecieron a financiar el costo de los abogados. Wilde ya le había pagado a Humphreys 150 guineas, y a su regreso de Montecarlo le pidieron más a cuenta antes de que Humphreys diera instrucciones a su abogado. Oscar, según Bosie, llegó a conseguir hasta 800 libras vendiendo diversas posesiones para impedir que los alguaciles de sus acreedores entraran en su casa.[20]

El abogado a quien Humphreys instruyó fue un ex adjunto del fiscal general, Edward Clarke, cuya reputación en casos de personajes importantes no tenía parangón, sobre todo gracias al caso «Baccarat» por calumnia, en el que, sin temor alguno, interrogó al príncipe de Gales. Clarke, un hombre de la máxima integridad, le hizo a Wilde la misma pregunta que le había hecho Humphreys, a saber, si no tenían ni habían tenido el menor fundamento las acusaciones que había hecho Queensberry en su contra. De nuevo, Wilde declaró que eran absolutamente falsas y sin base alguna. Douglas, que había acompañado a Wilde a los bufetes de los abogados y que por entonces consideraba el proceso como «nuestro caso», siempre mantuvo que le había arrancado a Clarke la promesa de llevarlo al estrado para declarar en contra del carácter de su padre, un hecho que Clarke negó hasta el final de sus días.[21] Douglas también había convencido a su hermano Percy de que declarara en nombre de la acusación, pero recientemente se había enterado de que el abogado de Percy se oponía a ello. Su declaración, tal como Clarke habría comprendido a la perfección, habría resultado irrelevante —de hecho, inadmisible— a la hora de refutar la calumnia.

A medida que se acercaba la fecha del juicio, los amigos de Wilde estaban cada vez más preocupados por la demanda contra Queensberry, que veían como un dislate absoluto. Frank Harris recordaba una visita que le hizo Wilde, durante la cual éste le preguntó si declararía que Dorian Gray no era un libro inmoral. Harris aceptó, pero le advirtió que ningún jurado de Inglaterra emitiría un veredicto en contra de un padre que intentara proteger a su hijo, y le dijo a Wilde que lo consultara con la almohada. Volvieron a encontrarse al día siguiente en el Café Royal. Harris había almorzado con Bernard Shaw, quien había expresado la misma opinión, y que repitieron un poco más tarde cuando Douglas se les había unido. «Ese consejo demuestra que no eres amigo de Oscar», gritó Bosie y salió hecho una furia, seguido poco después por Oscar, que dijo en un hilo de voz: «No, Frank, eso no es propio de un amigo».[22] George Alexander le preguntó a Wilde por qué no se había retirado del caso y se había marchado al extranjero. «Todos quieren que me vaya al extranjero —fue la respuesta—. Acabo de estar en el extranjero. Y ahora he vuelto a casa. Uno no puede estar siempre en el extranjero, a no ser que sea un misionero o, lo que es lo mismo, un viajante de comercio.»[23] Un día o dos antes del juicio, Wilde acabó comprendiendo la realidad de la situación cuando vio el alegato de justificación de Queensberry (véase Apéndice A). En él se acusaba a Wilde de inmoralidad y tendencias sodomitas en sus obras editadas, sobre todo en El retrato de Dorian Gray, pero también había catorce cargos de ultraje contra la moral pública que, si se demostraban, no sólo conllevarían la absolución de Queensberry, sino, de manera casi inevitable, el arresto del propio Wilde.

La mañana del 3 de abril de 1895, Wilde salió de su casa de Tite Street hacia el Tribunal Central de lo Criminal. Fue y volvió en un coche alquilado de dos caballos, que le costó 2 libras, 5 chelines y 6 peniques, por lo que en la factura posterior se describió, con inconsciente ironía, como «un largo día». El juicio debía comenzar a las diez y media, pero a las diez la sala ya estaba hasta los topes:

Primero entraron los abogados. Llevaban sus togas y pelucas sin excepción, en parte como tributo a la importancia de la ocasión, en parte, quizá, para asegurarse en contra de la inconveniente eventualidad de que les negaran la entrada. No vinieron como espías solitarios, sino en batallón. Y, en la medida en que se les permitía, tomaron posesión de todos los asientos que parecían capaces de acomodar a sus personas. Ocuparon los asientos de los abogados; ocuparon los asientos de los procuradores; ocuparon los asientos de los testigos; ocuparon los asientos de los ujieres; y, exceptuando la zona del tribunal, ocuparon todos los asientos de los que se pudieron apoderar. Y cuando todos los asientos estuvieron ocupados, se quedaron de pie, una apiñada masa de humanidad en toga negra y peluca gris, en los pasillos y accesos a la sala. Los únicos rivales serios de los abogados fueron los reporteros. Todos los asientos no ocupados por abogados ajenos al caso los ocupaban reporteros […] Y los pocos sitios restantes que no ocupaban los reporteros los llenaba una multitud ávida y bregadora de mirones, que habían conseguido, de modos y maneras acerca de los cuales sería imprudente especular, convencer a los conserjes de que les franquearan la entrada. En la parte de arriba, el público propiamente dicho observaba el campo de batalla que tenía a sus pies.[24]

Queensberry fue el primero en llegar, llevando un pañuelo de cazador azul Cambridge en lugar de cuello y corbata. Con sus patillas de boca de hacha pelirrojas y el labio inferior flácido, parecía cualquier cosa menos un aristócrata. Unos pocos minutos después apareció Wilde, se abrió paso a través de la multitud hasta la mesa de los procuradores y comenzó a conversar animadamente con Edward Clarke. Se le veía serio, y no mostraba esa tendencia a la frivolidad que había sido tan evidente en su aparición ante el tribunal de primera instancia. Un cuello de esmoquin y una corbata negra sujeta con un alfiler de diamante y zafiro, y la perceptible ausencia de la flor en el ojal de su levita realzaban su seriedad. Queensberry, hasta que lo llamaron, permaneció a un metro o dos de Wilde, y sus relucientes guantes nuevos color tabaco formaban un estético contraste con los de su oponente, grises, elegantes y de ante. «Su señoría se veía mayor, delgado y demacrado; al señor Wilde se le veía robusto, relajado y pintoresco», observó el Sun.

Edward Clarke abrió la sesión describiendo la carrera de Wilde, su vida familiar y su éxito literario. En un intento de adelantarse y desactivar cualquier posible línea de ataque por parte de Carson, sir Edward presentó una de las cartas más comprometedoras de Wilde dirigidas a Douglas, que había sido objeto de intento de chantaje, y de la que, supuso, Carson estaría al corriente. Pero resultó que Carson desconocía la existencia de esa carta (un hecho que se revela en este texto por primera vez: véase la página 301); fue el primero de los varios errores tácticos que Clarke cometería. El interrogatorio del abogado de Wilde, que duró una hora y cinco minutos, transcurrió de manera satisfactoria. La actitud de Wilde, según el Evening News, mientras «estaba casi apoltronado en el estrado», fue confiada, y se permitió algún toque de humor, evocando los sucesos como si fueran anécdotas de sobremesa, aunque el Morning observó que «su actitud afectada tenía como consecuencia que sus réplicas fueran bastante difíciles de entender». El marqués, que se negó a aceptar una silla, permaneció en el banquillo de los acusados, de brazos cruzados, el labio inferior moviéndose sin cesar sobre el superior, observando a Wilde con un gesto de supremo desprecio, acompañado de vez en cuando de un iracundo farfullar.

Carson, que padecía un fuerte resfriado, interrogó a continuación a Wilde.

El señor Wilde dobló los brazos sobre la barandilla del estrado, los guantes cayendo elegantemente de su elegante mano, y se enfrentó al abogado de lord Queensberry con una sonrisa. Podría haber sonreído igual ante un potro de tortura. «Ha afirmado usted que tiene treinta y nueve años. Yo sugiero que ha rebasado los cuarenta». Fue rotundo; fue casi brutal; indicativo del estilo de lo que se avecinaba. Fue un duelo apasionante. La peluca del señor Carson pone de relieve su cara pálida, enjuta, inteligente. Cuando se enfada asume la inmovilidad de una máscara mortuoria. Es pausado en extremo, pero, por otro lado, cuando quiere dejar algo claro, se lanza en pos de su argumento y no hay quien le interrumpa. Cuando no obtiene la respuesta que quiere, se detiene; mira a los abogados; mira al jurado; mira a los espectadores. A continuación levanta la voz con un «le pregunto, señor…». Cuando, por el contrario, cree que se ha salido con la suya, le lanza una sonrisa extraordinariamente siniestra a su ayudante; mira al juez y mira a su cliente. Su autocontrol es absoluto […] Comparado con él un testigo, por buenos argumentos que tenga, es, mientras dura el interrogatorio, como un madero contra el hierro. Al espectador, que nada sabe de los pros y los contras de un caso, le parece que maneja al testigo igual que un chaval a un escarabajo clavado en un alfiler.[25]

Fue un comienzo poco prometedor haber mentido acerca de su edad, pero, para satisfacción de Wilde, Carson pasó a su relación con Douglas. No había nada que defender; las pruebas eran meramente circunstanciales. A continuación, Carson interrogó a Wilde acerca de los epigramas que había publicado en un número de The Chameleon, una revista de estudiantes de Oxford. En el mismo número aparecía un relato, «El sacerdote y el acólito», mucho más comprometedor que todo lo que había escrito Wilde, pero Wilde lo tachó de repugnante, y Carson fue incapaz de demostrar que Wilde fuera culpable de tener nada que ver con él. Cuando pasaron a Dorian Gray, Wilde se sintió en su elemento al defender sus opiniones sobre el arte y la moralidad. Carson utilizó la primera versión, publicada en una revista estadounidense, pues denominaba al libro «la versión expurgada», y encontró la frase exacta que Wilde había considerado prudente eliminar en el libro. «¿Alguna vez ha sentido un sentimiento de adoración desmedida por una persona hermosa de sexo masculino muchos años más joven que usted?», preguntó Carson. «Nunca he sentido adoración por nadie que no fuera yo», le soltó el testigo. Un momento de incomodidad, pero enseguida Wilde volvía a actuar de cara a la galería, enfrentándose al tribunal como si fuera un teatro, y acabó el día lleno de confianza.

A la mañana siguiente el telón se levantó para el segundo acto y Carson comenzó a preguntarle a Wilde por su vida privada. Las investigaciones de Charles Russell, mientras Oscar y Bosie estaban de vacaciones en Montecarlo, habían sacado a la luz terribles revelaciones, pero Wilde seguía teniendo al público en el bolsillo.

—¿El champán helado era una de sus bebidas favoritas?

—Sí, totalmente en contra de las órdenes de mi médico.

—¡No me interesan las órdenes de su médico!

—A mí sí. Está más sabroso cuando se desobedecen las órdenes del médico.

Más preguntas acerca de Douglas y el criado Walter Grainger en sus habitaciones de Oxford.

—¿Alguna vez lo besó?

—Oh, no; jamás en la vida. Era un muchacho bastante poco agraciado.

Y al poco todo había acabado. Al concederle todo un día para defenderse a sí mismo y a su arte, Edward Carson lo pilló con la guardia increíblemente baja. Una agudeza de más y Oscar habría acabado en la cárcel por locuaz.

Wilde, siguiendo el consejo de su letrado, se retractó de la acusación al día siguiente, a mitad del discurso inicial en nombre de la defensa de Carson, que resultó tremendamente convincente. Sir Edward hizo un leve intento de conseguir que el tribunal alcanzara un veredicto de «no culpable» para la afirmación «alardea de», basándose sólo en la obra publicada de Wilde, pero Carson se negó en redondo e insistió en que se aceptaran todos los elementos del alegato de Queensberry. El jurado se reunió durante unos minutos antes de declarar que la afirmación era cierta, que se había publicado por el bien público y que el acusado era no culpable. En la sala estallaron sonoros aplausos y vítores que ni el juez ni los funcionarios hicieron ningún intento serio de aplacar, y ese mismo día el juez Collins le mandó una nota manuscrita a Carson: «Querido Carson: No había oído un discurso más convincente ni un interrogatorio más perspicaz en mi vida. Le felicito por haber escapado con bien de toda esta porquería. Atentamente, R. Henn Collins».

Wilde, que había estado en el Old Bailey esa mañana, aunque no en la sala, se marchó apresuradamente para dirigirse al Hotel Holborn Viaduct, donde le acompañaron en el almuerzo los dos hermanos Douglas y Robert Ross. Un reportero del Sun intentó entrevistarlo, pero tuvo que acabar hablando con Percy, quien le dijo que él y Bosie habían intentado por todos los medios salir a declarar, pero que Wilde lo había impedido.

Ni yo ni ninguno de los miembros de nuestra familia, a excepción de mi padre, damos el menor crédito a las alegaciones de la defensa. En mi opinión se trata, simplemente, de la persecución que mi padre ha llevado a cabo contra nosotros desde que tengo uso de razón. Creo que hay que culpar al señor Wilde y a su abogado por no demostrar, como podían haber hecho, que ése era el caso.[26]

Añadió que «con total autorización del señor Wilde podía afirmar que el señor Wilde no tenía la menor intención de abandonar Londres inmediatamente, y que se quedaría para hacer frente a cualquiera que fuese el resultado del juicio». Más o menos en la misma vena, Oscar escribió al Evening News:

Me habría sido imposible demostrar mi acusación sin hacer subir a lord Alfred Douglas al estrado para que declarara contra su padre. Lord Alfred Douglas estaba realmente deseoso de salir a declarar, pero yo no se lo habría permitido. En lugar de colocarlo en tesitura tan dolorosa, decidí retirarme del caso, y soportar sobre mis hombros cualquier ignominia y vergüenza que pudiera resultar de haber llevado a juicio a lord Queensberry.

Después de comer fueron a ver a sir George Lewis, quien les dijo: «¿Para qué acudís ahora a mí? Yo no puedo hacer nada. Si de entrada hubieras tenido la sensatez de traerme a mí la tarjeta de lord Queensberry, la habría roto y arrojado al fuego, y os habría dicho que no os pusierais en ridículo».[27] A continuación se dirigieron a través de Fleet Street y el Bank hasta el Hotel Cadogan, donde se alojaba Bosie.

Mientras tanto, los agentes de la ley se habían movido con sorprendente celeridad. Nada más acabar el juicio, el marqués dio órdenes a Charles Russell de que enviara sus expedientes al director de Acusaciones Públicas del Tesoro. Una hora más tarde, Russell fue convocado por el fiscal, Hamilton Cuffe, que consideró que la información era de naturaleza tan grave que exigía una acción inmediata. Poco después de las dos de la tarde, Cuffe mandó a uno de sus hombres a la Cámara de los Comunes para que consultara con dos funcionarios de alto nivel, el fiscal general y su adjunto, así como con el ministro del Interior, Herbert Asquith. Asquith dio instrucciones de que se solicitara una orden de arresto y se detuviera a Wilde allí donde estuviera. A las tres y media de la tarde, un oficial del Tesoro y un inspector de Scotland Yard se presentaron en Bow Street, donde el magistrado, sir John Bridge, consideró el asunto lo bastante importante para aplazar la sesión de su tribunal y acompañarlos a la oficina del fiscal. Allí examinó las declaraciones de los testigos que Russell había tomado, pero que Carson no había tenido que utilizar, regresó a su tribunal y a las cinco emitió la orden. Al proporcionar a la Corona pruebas del comportamiento delictivo de Wilde, Queensberry sin duda aceleró su arresto. A menudo se ha dicho que la orden se demoró hasta después de la salida del último tren que enlazaba con el barco al continente, permitiéndole a Wilde escapar si lo deseaba, pero eso es absurdo; Wilde fue arrestado a las seis y veinte de la tarde, y, según la Bradshaw’s Railway Guide, había cuatro trenes más que enlazaban con el ferry hasta las diez menos cuarto de esa noche. Alfred Taylor, cuyo nombre había figurado de manera prominente en el juicio, fue arrestado a la mañana siguiente acusado bajo la Sección n de la Ley de Enmienda del Derecho Penal de 1885 por «cometer actos de ultraje contra la moral pública con otros varones». Hay que decir, en honor a él, que le ofrecieron la oportunidad de desviar la acusación contra Wilde y se negó. No hubo fianza, cosa sorprendente, pues el delito quedaba clasificado meramente dentro del capítulo de faltas.

La cobertura que la prensa dio al juicio varió enormemente. Los periódicos ofrecieron extensos relatos de las sesiones diarias. (Por cierto, la Pall Mall Gazette publicó una reseña de un libro de reciente publicación la misma tarde que Carson interrogaba a Wilde sobre Dorian Gray. El título era Libros fatales para sus autores). También cubrieron el juicio periódicos de París y Nueva York, y los franceses, en particular, expresaron una cierta sorpresa y desagrado ante lo que consideraban la hipocresía inglesa de afirmar sentirse ofendidos y, no obstante, informar de los más escabrosos detalles del caso. La St. James’s Gazette adoptó una postura mojigata después del primer día y se negó a publicar nada hasta el momento del veredicto, y entonces lo acompañó de dos columnas de correspondencia de los lectores en los que felicitaban al periódico por su actitud. Otros se entregaron a vitriólicas diatribas en sus editoriales, en especial el Daily Telegraph. Fueron puestos en su sitio por un pequeño semanario, el London Figaro:

Las repugnantes acusaciones contra el señor Oscar Wilde —quizá el hombre más ingenioso de Inglaterra, sin duda el dramaturgo más brillante— nos han dejado sin habla. No creemos que se pueda hacer otra cosa que levantar los brazos de horror y asombro. Es posible, sin embargo, protestar con toda vehemencia contra la actitud del Telegraph y otros periódicos, que han condenado a Wilde antes de que lo juzgaran. Nadie niega que las pruebas en su contra sean terriblemente convincentes, pero hasta que no sea condenado es inocente ante la ley, y resulta ruin e indecente que esa parte de la prensa que jamás ha dejado escapar la oportunidad de vilipendiar al señor Wilde aproveche la presente coyuntura para dar rienda suelta a su rencor contra él […] será casi imposible que el señor Wilde reciba un veredicto justo […] Gigante entre pigmeos, el señor Wilde ha sido naturalmente odiado por todas las personas bajas y mezquinas, que ahora intentan aumentar en tamaño e importancia rebajándolo. Hombres de más sabiduría y discernimiento se han reído de sus disparates, pero han admirado su indiscutible genio. En el peor de los casos, no será la primera vez que un artista consumado ha sido también un consumado bribón.[28]

Constance, mientras tanto, consideró prudente sacar a Vyvyan y Cyril del internado, y mandar a éste a Irlanda con unos parientes. Sesenta años más tarde, mi padre recordaba así ese periodo de su vida:

A mi regreso del colegio, permanecí en Londres durante un tiempo, y lo que más recuerdo es a mi madre llorando, con la mirada fija en montones de recortes de prensa, casi todos ellos de periódicos continentales. Naturalmente, a mí no se me permitía verlos, aunque no pude evitar ver el nombre OSCAR WILDE en grandes titulares: pero la verdad es que no tenía ni la menor idea de lo que estaba sucediendo.[29]

Los dos muchachos frieron enviados poco después a Suiza para quedarse con el hermano de Constance y nunca volvieron a ver a su padre.

El primer juicio de Wilde contra la Corona tuvo lugar tres semanas después de que se fuera a pique su demanda por calumnia, y acabó con un jurado cuyos miembros no consiguieron ponerse de acuerdo. La Corona utilizó en abundancia las pruebas recogidas por los detectives de Charles Russell, y llevó a los testigos ante el tribunal. Se trataba sobre todo de chaperos y chantajistas, acompañados de sus patronas, así como del personal del Savoy y de las habitaciones amuebladas que Wilde había utilizado. Uno de los chantajistas, Fred Atkins, fue sumariamente rechazado por el juez por perjuro. El 24 de abril, dos días antes de que comenzara el juicio, todo el contenido de la casa familiar de Wilde en Tite Street fue vendido en subasta pública para saldar sus deudas. Casi todos sus libros habían dejado de venderse, y aunque sus dos obras siguieron representándose unas cuantas semanas en el West End, el nombre del autor fue eliminado de los programas y tachado de los carteles. El Lyceum Theatre de Nueva York actuó de la misma manera en su producción de Un marido ideal.

El asunto podría haber acabado ahí, una vez que Wilde ya había quedado suficientemente deshonrado ante la opinión pública; la ley no estaba obligada a proseguir con la acusación. Pero lo hizo, y recurrió nada menos que al fiscal jefe, sir Frank Lockwood, para que instruyera el juicio definitivo. Se cuenta que Edward Carson apeló a Lockwood para que no siguiera acosando a Wilde, y que recibió la siguiente respuesta: «Lo haría, pero no podemos, no nos atrevemos: enseguida se diría, en Inglaterra y en el extranjero, que debido a los nombres mencionados en las cartas de Queensberry se nos ha obligado a abandonar el caso».[30] ¿Le había escrito Queensberry a Rosebery amenazándolo con sacar a la luz sus relaciones con su difunto hijo a menos que se asegurara de que Wilde era condenado? Probablemente nunca lo sabremos. A juzgar por el resto de su correspondencia, probablemente era capaz de hacerlo. Más atinado parece pensar que el gobierno necesitaba demostrar que, aparte de ladrar, también sabía morder por lo que se refería a ese vicio innombrable, sobre todo después del fiasco de Cleveland Street de 1889.[31] A Wilde le concedieron la libertad bajo fianza el 7 de mayo, y uno de sus garantes fue Percy Douglas, cuyo padre, considerando ese hecho como el último acto de una serie de perfidias filiales, tuvo el 21 de mayo una sonada trifulca con su hijo en Piccadilly. Tras la subasta pública en Tite Street, Constance, con un valor y una lealtad conmovedora, se quedó en Londres para ofrecerle a Oscar todo el apoyo posible. Al principio permaneció en casa de unos amigos, y luego se trasladó a una pensión cercana a Bayswater. Finalmente se marchó del país y se reunió con sus hijos una semana después de que, el 25 de mayo de 1895, su marido fuese finalmente condenado a dos años de trabajos forzados por ultraje a la moral pública. Puesto en libertad el 19 de mayo de 1897, inmediatamente abandonó Inglaterra para no regresar nunca. Murió en París el 30 de noviembre de 1900 a los cuarenta y seis años.

Si pudiera formularle a mi abuelo una sola pregunta, ésta sería: «¿Por qué diantres lo hiciste?». Esa respuesta contendría la clave de muchas cuestiones de su vida que no han quedado suficientemente explicadas. Oscar, como afirmó más tarde en su extensa apología De profundis, perdió la cabeza cuando interpuso una querella por calumnia. «Dejé de ser mi propio dueño. Ya no era el capitán de mi alma y no lo sabía. Permití que me dominaras y que tu padre me atemorizara […] En la terrible partida de odio que os traíais entre manos, los dos lanzasteis los dados jugándoos mi alma, y tú perdiste. Eso fue todo». Pero no hay una explicación sencilla a su conducta. Sin duda tuvo algo que ver la arrogancia nacida de su éxito literario y social, y la creencia de que, en cierto modo, era inmune a la ley, así como el deseo de complacer a Douglas. También estoy seguro de que existió ese elemento perverso de querer representar ante el tribunal una pieza teatral cuyo prólogo le parecía haber sido «escrito» por él, pero cuyo final sólo conocía el hado: «El peligro —diría posteriormente sobre sus correrías por los bajos fondos— era ya la mitad de la emoción». Cuando estuvo en Argel con Bosie ese mismo año, los dos se encontraron con André Gide, ante quien Oscar admitió que Queensberry lo estaba acosando. Gide le aconsejó que se anduviera con ojo. «¡Con ojo! —exclamó Oscar—. ¿Cómo voy yo a andarme con ojo? Eso sería un retroceso. Tengo que llegar lo más lejos posible. No puedo ir más allá. Algo va a suceder… otra cosa.»[32] Si la «celada» inicial de Queensberry fue una burda provocación, la inclusión en su alegato de justificación de dos ejemplos de inmoralidad en los textos de Wilde fue un desafío mucho más sutil por parte de los abogados. Pretendían justificar la alegación de «se comporta como», pero también era un cebo envenenado. Si a Wilde sólo le hubieran presentado un catálogo de delitos cometidos con jovencitos, entonces, razonaron quizá los abogados, probablemente se habría retirado del caso. Eso habría frustrado el objetivo del marqués, que era humillar a Wilde en público. Sin embargo, si atacaban su obra como artista, dada su vehemente defensa de Dorian Gray cuando se publicó por primera vez, era más probable que permaneciera al pie del cañón y luchara. Wilde, aunque es improbable que los razonamientos de los abogados llegaran tan lejos, estaba perfectamente familiarizado con los juicios por obscenidad e inmoralidad de dos de sus autores franceses más queridos: Flaubert por Madame Bovary y Baudelaire por Las flores del mal. La acusación contra Flaubert se había basado en que su obra constituía «una ofensa contra la moral pública y religiosa y la moralidad», y, en el caso de Baudelaire, el veredicto del tribunal dictaminaba que Las flores del mal contenía «pasajes y expresiones obscenos e inmorales». Flaubert sería absuelto y a Baudelaire le impusieron 300 francos de multa y le suprimieron seis de sus poemas más queridos. En comparación con lo que le pasó a Wilde, la cosa les salió barata. Se dan también algunos paralelismos incómodamente familiares en las opiniones de ambos autores en el momento de su proceso. Baudelaire le escribió a su madre poco antes de que secuestraran su obra: «Sabes que siempre he considerado que la literatura y las artes persiguen un objetivo independiente de la moral». Y se cuenta que Flaubert, exasperado por la cautela de su editor, Máxime Du Camp, afirmó lo siguiente: «Me da igual; si mi novela irrita a los burgueses, me da igual; si nos llevan a juicio, me da igual». Pocas cosas habrían hecho más feliz a Wilde que subir al estrado a defender su arte. En cualquier caso, el sistema legal inglés presentaba un atractivo añadido, pues mientras los franceses estaban obligados a defenderse a través de sus abogados, Wilde sabía que a él le permitirían «actuar» en persona ante el tribunal.

¿Fue Oscar, como han aventurado algunos escritores modernos, un primer mártir consciente y voluntario de la causa homosexual? No, al menos al principio. Amaba demasiado la vida para echarlo todo a perder en una absurda escaramuza con un irascible aristócrata. Como le escribiría posteriormente a Douglas en De profundis:

¿No te das cuenta de que deberías haberlo visto, y dar un paso al frente y decir que en ningún caso permitirías que mi Arte se echara a perder por tu culpa? Sabías lo que mi Arte significaba para mí, la gran nota primordial mediante la cual me había revelado, primero a mí mismo ante mí mismo, luego a mí mismo ante el mundo; la verdadera pasión de mi vida; el amor ante el cual todos los demás amores eran como agua de marisma en comparación con el vino.[33]

Pero cuando apareció por segunda vez ante el tribunal, defendiéndose contra la Corona y consciente de que su caso iba declinando fatalmente con cada nuevo testigo que presentaba la acusación, uno no puede evitar pensar que ya había comenzado a asumir el papel de héroe trágico. Durante el interrogatorio, su apasionada y elocuente defensa del «amor que no osa pronunciar su nombre» fue un momento tan clave en ese juicio como lo había sido su frivolidad acerca de por qué no había besado a Walter Grainger en su demanda por calumnia. Con posterioridad, tras salir de la cárcel, escribiría abiertamente y sin arrepentimiento a sus amigos acerca de su sexualidad. «Sí, no me cabe duda de que ganaremos, pero el camino es largo y sangriento, con monstruosos martirios —escribió a George Ives en marzo de 1898—. Tan sólo la revocación de la Ley de Enmienda servirá de algo. Eso es esencial. No es tanto la opinión pública como los funcionarios públicos quienes necesitan que los eduquen.»[34] Y a Robbie Ross: «Haber alterado mi vida habría supuesto admitir que el amor uraniano [es decir, homosexual] es innoble. Yo sostengo que es noble, más noble que otras formas».[35] Fue la trágica satisfacción de un deseo que había pronunciado en la escuela, en el sentido de que nada le gustaría más en la otra vida que ser el héroe de una cause célèbre y pasar a la posteridad como el demandado en un caso «Regina versus Wilde».[36]

También hay algunas cuestiones que deben ser aclaradas en relación con los aspectos legales del caso. Si Wilde era de hecho culpable de los delitos de los que le acusaron, por cruel e injusta que pueda parecemos la Sección n de la Ley de Enmienda del Derecho Penal, entonces en ese momento su condena estuvo justificada. El Proyecto de Ley, por cierto, que introdujo esa reforma pretendía sobre todo aumentar la edad en que una chica podía mantener legalmente relaciones sexuales, con el fin de impedir la coacción a las mujeres a ejercer la prostitución y suprimir el número de burdeles en constante aumento. La Sección n fue añadida casi a última hora por el diputado Henry Labouchere, un conocido de Wilde. La pregunta es: ¿fue condenado con pruebas manipuladas y procedimientos irregulares?

Es probable que Russell, al obtener las declaraciones de los testigos para el juicio de Queensberry, les dejara claro a aquellos que supuestamente habían delinquido con Wilde que si se negaban a cooperar también podrían ser llevados a juicio. Al ser un abogado sin ningún puesto oficial en la Corona, no podía otorgarles ningún tipo de protección legal. Se dice que a Edward Shelley le pagaron 20 libras (el equivalente a medio año de salario) para que estuviera presente en el juicio contra Queensberry, lo cual, de ser cierto, constituía más un soborno que los meros gastos del testigo.[37] De los demás que también esperaban para testificar se puede suponer, de manera razonable, que habían sido «convencidos» mediante una combinación similar de presiones y dinero. C. H. Norman, el historiador socialista y taquígrafo del tribunal, relataba muchos años después, basándose en una fuente fiable, que un oficial de policía en la época del juicio de la Corona contra Wilde se había indignado enormemente al enterarse de que a los testigos les habían pagado 5 libras semanales desde el arresto de Wilde hasta el día de su condena: una suma que también supera en mucho los simples gastos.[38] Stuart Mason cita la publicación en un periódico matinal, entre el segundo y el tercer juicio, de un análisis del voto en las deliberaciones del jurado que no llegó a acuerdo alguno, demostrando que la mayoría encontraba a Wilde culpable, un acto que hoy en día sería considerado como desacato al tribunal y probablemente habría llevado a retirar la acusación.[39] Finalmente, hemos de poner en entredicho la selección del jurado para el último juicio, pues la mitad de sus miembros procedían de la misma pequeña zona de Londres de donde procedían los del juicio contra Queensberry, y dos de ellos eran vecinos muy cercanos en las mismas calles. No se puede descartar que existiera trato social entre los que habían participado en el primer proceso y en el último, siendo casos importantes como eran, por lo que también existía un riesgo real de que existieran prejuicios.[40]

En cuanto se desestimó la demanda contra Queensberry, Edward Clarke ofreció sus servicios a Wilde de manera gratuita, una oferta que éste aceptó «con la mayor gratitud». A menudo se ha dicho que Clarke era el hombre menos idóneo para el caso, lo cual, dados sus elevados principios morales, es posible que fuera cierto. Pero es indudable que Wilde le confundió enormemente desde el principio, y lo más extraordinario de todo es que Clarke se mostrara dispuesto a seguir defendiéndolo. Cuando se acercaba la sentencia, Robert Ross le escribió a Clarke para pedirle que preguntara al ministro del Interior si existía alguna posibilidad de solicitar una redención de pena para Wilde. La réplica de Clarke fue que dicha petición no tenía ningún sentido, y añadió: «Me resulta imposible olvidar que, antes de aceptar el caso más doloroso en que me he visto envuelto, me dio su palabra de honor de caballero de que no existía fundamento alguno para los cargos que con posterioridad quedaron tan absolutamente probados». Es significativo que en la autobiografía de sir Edward, del año 1918, no se mencione para nada a Wilde.

Hay varias razones posibles que podrían explicar por qué Clarke decidió abandonar la acusación de calumnia, y la principal es que si Carson hubiera comenzado a presentar a los testigos, el arresto de Wilde habría sido inevitable. Aunque se trata de un argumento plausible, parece poco convincente, puesto que Wilde ya se había puesto en una situación muy comprometida en un juicio público y, como el caso había alcanzado gran notoriedad, el fiscal probablemente se habría visto obligado a actuar tarde o temprano. Si Clarke hubiera continuado y hubiera mostrado la misma tenacidad al enfrentarse a los testigos de la defensa que Carson había mostrado con Wilde, y aunque los riesgos eran terriblemente altos, quizá habría conseguido desacreditar sus testimonios al igual que hizo, en parte, durante el juicio posterior. C. H. Norman dice que comentó la cuestión con Clarke:

Dijo que se preveía que el caso, si litigaban hasta el final, duraría al menos tres o cuatro días más, y no podrían pagar las costas. Los abogados de Queensberry se hallaban en el mismo dilema. Él y el abogado principal de Queensberry mantuvieron una discusión privada, cuyo resultado fue que, si se retiraba el caso, no se volvería a oír hablar del asunto. Ese acuerdo entre caballeros no se mantuvo […] Clarke admitió delante de mí que fue un error haber retirado la demanda contra Queensberry.

Si esto es cierto, explicaría en cierto modo la generosidad de Edward Clarke al representar a Wilde hasta el momento de su condena.

Desde 1895 se han publicado varias versiones de los juicios de Wilde. La primera, al parecer fechada en 1896, es Der Fall Wilde und das Problem der Homosexualitat, obra publicada en Leipzig por Verlag Max Spohr, una editorial conocida por sus libros relacionados con la homosexualidad. Era una versión muy condensada extraída de las crónicas periodísticas de los tres juicios. La siguió, en 1906, The Trial of Oscar Wilde, libro editado privadamente en París por Charles Carrington, que afirma haberlo elaborado a partir de los informes taquigráficos, pero también es muy sucinto y sólo contiene cinco páginas del proceso por calumnia contra Queensberry. En 1912, Christopher Millard (Stuart Mason), un buen amigo de Robert Ross que se convertiría más adelante en el primer bibliógrafo de Wilde, publicó anónimamente Oscar Wilde: Three Times Tried. Fue un noble intento de disipar, tal como él mismo lo expresó, «la confusa niebla de obscenidad en la que las verdades, ya lo bastante repulsivas, han quedado cubiertas por culpa de invenciones aún más odiosas». Millard no precisaba cuáles habían sido sus fuentes, pero, a juzgar por el texto, debió de tener acceso a una de las actas del proceso, que completó con crónicas de los periódicos de la época. Por desgracia, el texto quedó muy recortado, de manera que algunos de los diálogos del proceso, sobre todo los discursos iniciales de la acusación y la defensa, se reprodujeron en estilo indirecto. La intención de Millard había sido simplemente reproducir los hechos, lo cual, por desgracia, reducía la agudeza y viveza del duelo entre Wilde y Carson a algo en cierto modo bidimensional. No obstante, incluyó mucha información acerca del ambiente del tribunal, así como de los procedimientos seguidos en los tribunales antes de cada uno de los juicios. Hasta 1948 no apareció otra edición, preparada por H. Montgomery Hyde para la serie Famosos juicios ingleses. Contenía una admirable introducción, situaba los juicios en su contexto e incluía una evocación de Travers Humphreys, uno de los abogados de Wilde y único superviviente de los equipos de letrados. También había consultado los documentos inéditos de Edward Clarke, que desde entonces han desaparecido. La base de la edición de Hyde era el libro de Millard, con más material procedente de los periódicos, y parte del relato en estilo indirecto quedaba ahora convertido artificialmente en directo gracias a la imaginativa reconstrucción de Hyde. En 1962 se hizo una edición para el gran público de la obra de Hyde, que contenía más conjeturas y descripciones de lo ocurrido en la sala, y aunque en su momento resultó un texto enormemente ameno y dramático, ahora debería considerarse una transcripción muy abreviada e inexacta del proceso de Queensberry.

En el año 2000, mientras asesoraba a la British Library para preparar su celebración del centenario de Oscar Wilde, llegó a la biblioteca un manuscrito que transcribía el juicio completo de Queensberry para su exhibición. Su autenticidad estaba fuera de toda duda, y por primera vez me quedé atónito contemplando las ipsissima verba de lo que había sucedido en la sala. Son esas palabras las que aquí se reproducen. En el manuscrito aparecen al menos ocho letras distintas, algo comprensible, pues a un taquígrafo le habría resultado difícil transcribir el diálogo durante más de veinte minutos seguidos. A continuación, las notas taquigráficas habrían sido pasadas a limpio, y cada taquígrafo habría transcrito sus propias notas. El margen de error es por tanto considerable: palabras trasoídas del proceso y lecturas erróneas de sus propias notas por parte de los ocho escribientes. Sin embargo, la transcripción poseía una coherencia extraordinaria, aunque he llevado a cabo algunas correcciones irrelevantes. El texto ha sido compuesto como si se tratara de una obra de teatro, con el nombre de cada uno para facilitar la lectura, aunque en el manuscrito los «personajes» suelen designarse como «P» o «R». Se ha añadido puntuación y se ha regularizado para aclarar el sentido de frases excesivamente largas y sin puntuar. Se han corregido los nombres mal escritos según las actas oficiales. Y allí donde el sentido del manuscrito quedaba oscuro, se ha llegado a un consenso a partir de Millard, Hyde y las crónicas periodísticas, y se ha hecho constar.

El presente texto, junto con las actas de las vistas judiciales del tribunal de Great Marlborough Street, tiene unas ochenta y cinco mil palabras. El texto de Hyde de 1948, el más extenso publicado hasta ahora, tiene menos de treinta mil. Aunque sería imposible detallar todas las diferencias, puede que sea útil consignar una o dos de importancia. El discurso inicial de Edward Carson en nombre de la defensa, descrito por todos los que lo oyeron como uno de los textos de oratoria legal más convincentes que se han oído, puede leerse ahora en su versión completa. Su extensión es el triple de todas las versiones publicadas hasta el momento. El interrogatorio de Wilde acerca de qué piensa de la novela de Huysmans À Rebours, supuestamente una de las fuentes de Dorian Gray, fue obviado por Millard/Hyde, y los dos lo dejan en cinco líneas entre corchetes. La primera parte del interrogatorio acerca de la relación de Wilde con Edward Shelley, igualmente abreviada a 160 palabras, tiene ahora más de mil setecientos. Al final de ambos diálogos, Wilde, ya bastante agitado, apela airadamente a su abogado y al tribunal ante el persistente interrogatorio de Carson. El diálogo completo entre Carson y Wilde acerca del frívolo comentario de este último de por qué no besó a Walter Grainger posee ahora la intensidad dramática de ser el punto de inflexión del juicio, algo que antes no ocurría. Wilde afirma que él «amaba» a lord Alfred Douglas, mientras que Millard/Hyde, probablemente reticentes acerca de las implicaciones de la palabra, lo dejan en que le «gustaba», y ahora se observa claramente que las palabras que se utilizaron durante el proceso fueron «sodomía» y «sodomita», y no los circunloquios de «prácticas antinaturales» de Millard/Hyde. En su conjunto, Wilde aparece bastante más agudo y quizá menos arrogante, y la diferencia entre la competencia legal de los dos abogados principales queda más marcada que nunca.

Oscar Wilde en 1892 con el aspecto que debía de tener hacia 1895 según las crónicas periodísticas, aunque en el juicio, de manera significativa, no llevaba la flor en el ojal.

Curiosamente, las actas oficiales del juicio son casi inexistentes. Los Documentos de las Sesiones del Tribunal Central de lo Criminal dejaron constancia del proceso y de sus equipos legales y simplemente declararon: «Los detalles del caso no son aptos para su publicación». Las actas judiciales, aparte de la acusación oficial, el alegato de justificación, los libros del jurado y los documentos relativos a las dos vistas en el tribunal, han desaparecido. La tarjeta de Queensberry, junto con un pequeño número de recibos de documentos devueltos a los abogados, son todo lo que se ha conservado. Puede que ello se deba a la singular naturaleza del juicio: una acusación privada. Aunque ello no explica la ausencia completa de actas de los dos juicios en los que la Corona acusó a Wilde. ¿Confusión o conspiración? Me inclino por la última alternativa. Ha sobrevivido, sin embargo, un expediente de interés, que indica que los círculos oficiales se tomaron muy en serio el escándalo. Es la opinión de Charles Gill, el abogado del Tesoro, expresada a Hamilton Cuffe, el director de Acusaciones Públicas, acerca de si demandar o no a lord Alfred Douglas (reproducida en este libro como Apéndice B). La lectura más interesante tiene lugar entre líneas. Las pruebas en contra de Douglas, aunque bastante parecidas a las que había contra Wilde, se consideran poco sólidas y no corroboradas. Con más investigación policial se podrían haber presentado cargos, aunque el miedo que hay implícito en la última frase de Gill es que, si Douglas era absuelto, eso podría influir en las posibilidades de condenar a Wilde. El argumento de Cuffe acerca de que la culpabilidad moral de Douglas era menor parece, como mucho, capcioso, pues era igualmente culpable de quebrantar la ley con los chaperos, y su preocupación por obtener una condena a partir de pruebas poco sólidas podría haberse aplicado igualmente a Wilde.

Cuando mandaron a mi abuelo a la cárcel por quebrantar la ley, también libraron a la sociedad de un rebelde; y no sólo del clásico rebelde político, sino de alguien que ponía en entredicho algo mucho más peligroso: la hipocresía de los valores sociales, sexuales y literarios sobre los que tan firmemente se asentaba la sociedad victoriana. Wilde proyectó un arco iris de colores prohibidos sobre la época gris del poder industrial y la construcción del imperio; llevó hasta el límite de lo tolerable sus ideas subversivas y su comportamiento subversivo… y entonces fue aún un poco más allá, aunque eso ya no lo toleraron. De manera que cuando el pavo real irlandés llevó al marqués escarlata ante un tribunal, se enfrentó a la clase dirigente inglesa, y pasó, en sus propias palabras, «de una eternidad gloriosa a una eternidad de infamia». Espero que la publicación de esta versión fiel de su última aparición en público como hombre libre demuestre que su lucha, aunque insensatamente quijotesca, se libró con todo el estilo y convicción que podíamos esperar de Oscar Wilde.

Merlin Holland

Londres, octubre de 2002