La primera ayuda técnica, por así decir, que tuvimos los humanos a la hora de hacer cuentas fueron los dedos de las manos y, aquellos más hábiles, los de los pies. De ahí que utilicemos el sistema decimal para hacer cuentas y bastantes gentes por todo el mundo, incluyendo tanto a los vascos como a los mayas, emplearan el vigesimal. No obstante, en cuanto empezamos a civilizarnos un pelín desarrollamos maneras algo más sofisticadas de cálculo, en parte porque también aumentaban nuestras necesidades. Naturalmente, lo primero no fueron los ordenadores sino el ábaco. Desde entonces, la humanidad ha desarrollado un sinfín de ingenios para ayudarse en las tareas matemáticas. Pero fue a partir de la revolución industrial cuando el proceso se aceleró, empezando a dar frutos, también en el ámbito del tratamiento de la información. Antes era un poco difícil: no había muchas oficinas en el siglo XIII que pudieran automatizarse…

En 1900, una tormenta obligó a un pequeño navío de pescadores de esponjas a atracar en la deshabitada isla de Antiquitera, al norte de Creta. Visto que no podían salir, se pusieron a hacer su trabajo allí mismo. En sus inmersiones descubrieron un viejo navío naufragado; un navío muy antiguo, pues se había hundido en el 80 antes de Cristo, año más, año menos.

Cuando los arqueólogos se hicieron cargo de la recuperación de los restos encontraron la chatarrilla habitual: estatuas de bronce, mármoles, alfarería diversa, monedas… pero también un extraño artefacto de apariencia mecánica que clasificaron como astrolabio. Estos ingenios permitían conocer la hora exacta si se conocía la latitud y viceversa, y se podían emplear para calcular distancias. Pero la máquina de Antiquitera tenía muchas más placas que los astrolabios, aunque hasta más de cincuenta años después de su hallazgo no se empezó a comprender para qué servían.

Los engranajes de aquel aparato eran tan complejos y precisos como los de un reloj mecánico del siglo XIX de los buenos, es decir, suizo. Construido entre los años 150 y 100 a. C., seguramente siguiendo las instrucciones de Hiparco de Nicea, era una suerte de calculadora astronómica que calculaba la posición de todos los cuerpos celestes. Era capaz de predecir los eclipses solares y lunares, así como las fechas de los Juegos Olímpicos. Hasta 2006, los científicos no lograron descifrar su funcionamiento.

La máquina era un ordenador analógico, un tipo de aparato que recibe información de una fuente poco precisa como, por ejemplo, la posición del sol en un sextante, y devuelve datos también de manera aproximada, como sucede cuando se lee la hora en un reloj de los de antes, en el que nunca sabes exactamente dónde narices está la puñetera manecilla. Estos aparatos continuaron siendo útiles a lo largo de los siglos, y alcanzaron su punto más alto de desarrollo con el predictor de mareas de Lord Kelvin (1873) y el calculador diferencial de Vannevar Bush (1931).

El hallazgo confirmaba la necesidad de ayudas automáticas para el cálculo que toda civilización tiene cuando llega a un punto de desarrollo suficientemente alto. El más longevo de los artilugios diseñados con este fin ha sido, sin duda, el ábaco, desarrollado o copiado por prácticamente todas las civilizaciones que en el mundo han sido. De su utilidad dio prueba la competición organizada en el Japón ocupado de 1946, que enfrentó al nativo Kiyoshi Matsuzake, con su ábaco, con el militar norteamericano Thomas Wood, con su calculador electromecánico. Ganó el de la antigualla.

Un primer avance en los mecanismos de ayuda al cálculo fue el ábaco neperiano, del que sólo se supo tras la muerte, en 1617, de su creador, John Napier, porque a este le parecía un invento demasiado tonto como para ir publicitándolo por ahí. Permitía reducir las multiplicaciones y divisiones a una serie de sumas y restas. El sistema consistía en un tablero en el que se insertaban varillas etiquetadas con cada uno de los dígitos de uno de los números participantes en el cálculo. Por ejemplo, si había que multiplicar 2366 por algo, se cogía una varilla con el 2, otra con el 3 y otras dos con el 6. Cada casilla de la varilla contenía dos números, que eran los que se sumaban, o restaban, para hacer la multiplicación, o división. Suena complicado, pero era algo así como una tabla de multiplicar… sólo que a base de varillas.

En cualquier caso, el propio Napier había hecho tres años antes, en 1614, un descubrimiento teórico fundamental para facilitar el cálculo: los logaritmos. Pese a que hallar el logaritmo de un número es una tarea muy compleja, una vez estimado facilita enormemente los pasos siguientes: para multiplicar dos números, por ejemplo, basta con sumar sus logaritmos. Gracias a ellos no tardaría en desarrollarse la regla de cálculo.

El primer paso en su diseño lo dio Edward Gunter en 1620, cuando creó una regla en la que la escala era logarítmica. Es decir, dado que el logaritmo de 2 es 0,301023 (por redondear), el número 2 estaría colocado 3,01 centímetros a la derecha del 1. El número 3, a su vez, estaría a 4,77 centímetros, y así sucesivamente. El año siguiente William Oughtred juntó dos de estas reglas, de modo que pudieran hacerse cálculos sencillos con ellas. Para multiplicar, por ejemplo, se alineaba el número 1 de la segunda regla con el multiplicando en la primera. Luego se buscaba en la segunda regla el multiplicador y el número con el que se alineaba en la primera regla era el resultado de la operación. Es decir, que si queríamos saber cuánto eran 2 x 4, alineábamos con el 1 de la primera regla el 2 de la segunda, y luego buscábamos en esta última el número 4, que estaba alineado —si la regla estaba bien hecha, claro— con el 8, que era el resultado que buscábamos.

El dispositivo pasó por diversos cambios, alguno de ellos debido a James Watt, el inventor de la máquina de vapor, y fue la herramienta esencial en el trabajo de los ingenieros de los siglos XIX y XX hasta la aparición de la calculadora de bolsillo, en los años setenta. Su precisión no era mucha, como sabrá cualquiera que haya medido cualquier distancia con una regla o un metro, pero lo suficiente para la mayoría de los usos. Con ella se construyeron rascacielos y hasta se viajó a la Luna. Y se diseñaron ordenadores.

Aparte de este ingenio, que no dejaba de ser una simple ayuda, hubo intentos por mecanizar completamente los cálculos. El primero en ser empleado de forma práctica fue la pascalina, un complejo juego de ruedas y engranajes capaz de sumar y restar y que gestionaba automáticamente los acarreos. Terminada en 1642, tras tres años de trabajo, por el matemático francés Blaise Pascal, que contaba entonces diecinueve años, estaba especializada en solucionar problemas de aritmética contable, porque el amigo Blaise la diseñó para poder ayudar a su padre en el duro trabajo de recaudar impuestos. La de Leibniz, terminada en 1674 e inspirada en la pascalina, también podía multiplicar, pero necesitaba en ocasiones la ayuda del operador para los acarreos. Ni la una ni la otra fueron demasiado populares, más que nada porque eran caras hasta decir basta.

Hubo que esperar hasta que el oficial francés Charles Xavier de Colmar inventara el aritmómetro, una evolución del cacharro de Leibniz que eliminaba la necesidad de intervención humana y también podía dividir, lo que lo convertía en la primera calculadora mecánica capaz de hacer las cuatro reglas. La diseñó teniendo en cuenta las necesidades de la fabricación en serie, por lo que pudo hacerse de forma barata, y llegaron a venderse unas 1500 unidades, todo un éxito para la época. A lo largo de los años vieron la luz diversas mejoras del aparato, como el aritmómetro electromecánico del español Torres Quevedo (1914) que, como tantas otras de sus innovaciones, jamás llegó al mercado.

Otros, en cambio, tuvieron mucho más éxito en el empeño, y diversas máquinas de calcular, como el comptómetro o la sumadora de Burroughs, se vendieron por miles en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Al igual que sucedería con la regla de cálculo, seguirían empleándose asiduamente hasta la aparición de las calculadoras, en los años sesenta y setenta. Porque no basta con inventar una tecnología como el cálculo electrónico: hay que hacerla lo suficientemente práctica y barata como para que sea provechoso sustituir lo antiguo por lo nuevo. Y ya me dirán ustedes en qué habitación podías meter un bicho como el Eniac y sus 18 000 válvulas de vacío.

Vamos a volver al colegio. Hagamos un ejercicio sencillito. Vamos a contar de cero en adelante: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10… ¡eh! ¡Quieto parao! Este último número es ya distinto: tiene dos dígitos, y los que le siguen también. Si examinamos la serie veremos que en realidad sólo tenemos diez cifras distintas. De ahí viene el nombre de este modo de hacer números: el sistema decimal.

Las razones por las que contamos de diez en diez son sencillas. Mírese las manos y cuente. Salvo que la genética o una máquina de picar carne le hayan hecho una gracieta tendrá usted diez dedos. Por eso ha sido empleado de forma casi universal, aunque algunas culturas como la de los mayas hayan empleado un sistema de numeración vigesimal. Quizá porque iban descalzos por ahí.

En cualquier caso, no es difícil imaginar un sistema de numeración distinto. Pensemos en cómo sería un sistema octal, es decir, uno en el que hubiera sólo ocho cifras distintas. Contaríamos así: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12… en este caso, el 10 del sistema octal sería equivalente al 8 del decimal.

Pues bien, allá por el siglo XVII, el alemán Gottfried Leibniz publicó un artículo titulado «Explicación de la aritmética binaria». Consistía, resumiéndolo mucho, en lo mismo que yo he hecho en el párrafo anterior pero limitándose a dos cifras: el cero y el uno, así como el estudio de las distintas operaciones aritméticas que podían hacerse con estos números. Curiosamente, unos años antes, el monje español Juan Caramuel también estudió el sistema binario, así como los que tienen las bases 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 60, aunque no con tanta profundidad.

Leibniz, que también inventaría el cálculo diferencial de forma independiente a Newton, se inspiró en el I Ching y el asunto del yin y el yang, y concluyó que los 64 hexagramas del famoso libro chino no son más ni menos que los números del 0 al 63 expresados en binario. Eso lo llevó a considerar este sistema numérico como una suerte de lenguaje universal que uniría a todas las naciones y razas; también a percibir en él la creación, en la que el uno era Dios y el cero el Vacío. Ser un genio no supone necesariamente tener la azotea en su sitio.

Durante un par de siglos, aquello del sistema binario no tuvo mucho más recorrido, principalmente porque no servía para nada útil. En esto llegó un señor llamado George Boole, matemático y el principal responsable junto a De Morgan del nacimiento de la disciplina de la lógica formal, un campo que desde Aristóteles había avanzado más bien poquito.

Boole nació en 1815 en Lincolnshire, un condado rural del que salieron, entre otros, personajes como Isaac Newton o Margaret Thatcher. Era hijo de un zapatero remendón, así que a pesar de que su familia le permitió estudiar, tuvo que abandonar el colegio a los dieciséis para ayudar en casa. Dado que en su escuela no lo enseñaban, aprendió latín y griego de forma autodidacta, lo que le permitió encontrar empleo como profesor y hallar en las matemáticas su vocación.

Boole creía ya entonces que todo el pensamiento humano podía formularse en términos matemáticos, pero no pudo dedicarle tiempo a desarrollar su idea, que si no su familia se moría de hambre. Sólo cuando prosperó, abriendo su propia escuela de matemáticas, empezó a investigar y a publicar su trabajo, lo que le valió un puesto en la Queen’s College de Cork, Irlanda, donde se casó con la sobrina de George Everest, el de la montaña, y publicó su trabajo fundamental sobre lógica: Las leyes del pensamiento. En su obra, redujo todos los razonamientos humanos a decisiones de sí o no, o lo que es lo mismo, de uno o cero. Encontró la manera de formalizar lo que pensamos en fórmulas matemáticas y poder operar con ellas para extraer conclusiones nuevas. En definitiva, se adelantó como cien años al trabajo que harían los ordenadores y quienes los programan.

En 1864, George Boole murió de una neumonía tras caminar dos millas bajo una intensa lluvia para ir a dar una clase. Su último trabajo era tan raro que ni los miembros de la Royal Society pudieron descifrarlo. No obstante, sus «leyes del pensamiento» fueron más o menos ignoradas por los científicos al no encontrarle una utilidad práctica. Eso no significa que no tuvieran influencia en nadie; Lewis Carroll era un gran fan suyo y buena parte de sus libros sobre Alicia están escritos con la lógica de Boole en mente, como muestra este diálogo de A través del espejo:

—Es larga —dijo el Caballero— pero es muy, muy hermosa… A todo el que me la oye cantar, o se le llenan los ojos de lágrimas…

—¿O qué? —preguntó Alicia, al ver que el Caballero se había quedado a media frase.

—O no se le llenan.

Su labor fue continuada por Claude Shannon, quien ha hecho tantas contribuciones a la ciencia de la informática y las telecomunicaciones que vamos a empezar por la menor: buscando una palabra para los dígitos binarios inventó el bit, resultado de contraer BInary digiT. También creó la disciplina conocida como «teoría de la información», que es la base matemática que permite, entre otras cosas, que a ratos a usted le funcione el móvil. También publicó un artículo en 1949 sobre la automatización del juego del ajedrez, que es la base de todos los jugadores computerizados, incluyendo al célebre Deep Blue. No obstante, su mayor contribución fue también la primera, la que puso negro sobre blanco en su tesis, comenzada en 1935 y terminada en 1937.

Nacido en un distrito rural, aunque en este caso del medio oeste norteamericano, Shannon hizo el doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el célebre MIT. Allí abordó el problema al que se enfrentaban los creadores de computadoras: el diseño de circuitos electrónicos que pudieran realizar funciones útiles, como pueda ser la suma de dos números. Sin ningún sustento teórico que les facilitara la vida, el problema resultaba enormemente complejo. En realidad, ya estaba casi resuelto, sólo que nadie lo sabía.

Shannon se encontró por casualidad con un ejemplar de Las leyes del pensamiento y se dio cuenta rápidamente de que el libro contenía la solución a sus problemas. Bastaba con considerar que falso, o cero, era equivalente a estar apagado, o lo que es lo mismo, no tener corriente eléctrica; y verdadero, o uno, a estar encendido. A partir de ahí, construyó sobre las operaciones lógicas del álgebra de Boole (AND, OR y NOT), que podían implementarse con válvulas de vacío —el componente electrónico disponible en la época—, y terminó su tesis mostrando que un circuito que sumara en sistema binario podía hacerse con veintiuna operaciones lógicas: doce «y», seis «o» y tres «no».

Desde entonces, la tecnología ha evolucionado mucho, primero con la invención del transistor y luego con el circuito integrado. Pero todos los ordenadores emplean las llamadas «puertas lógicas», que no son más que implementaciones de las operaciones de lógica binaria, de síes y noes, de ceros y unos. Eso sí, en un microprocesador actual puede haber varios centenares de millones.

Shannon siempre fue muy modesto, y parecía avergonzarse cuando los alumnos a los que enseñaba teoría de la información en el MIT le recordaban que la disciplina la había inventado él. En 2001, Bell Labs organizó una exposición en la que detallaba la importancia de sus contribuciones en el día a día del hombre del siglo XXI. No apareció por la inauguración y murió sólo dos semanas después, recibiendo un breve obituario en algunos periódicos. Pocos saben cuánto le debemos, a él y a sus predecesores. Gracias al trabajo teórico de Leibniz, Boole y Shannon, aunque sólo el último lo hiciera consciente de su objetivo, tenemos ordenadores.

Hubo un tiempo, bastante prolongado por lo demás, en que la palabra computador se refería no a un cacharro más o menos sofisticado, sino a una persona cuyo trabajo consistía en hacer cálculos de sol a sol.

El cometa Halley fue el responsable de que se hiciera necesario el contar con personas que se dedicaran sólo a calcular. Edmund Halley fue quien relacionó la llegada de ese cuerpo celeste en 1682 con anteriores observaciones de cometas con similares trayectorias, hechas por Peter Apian en 1541 y Kepler en 1607. La aparente periodicidad le llevó a intentar estimar, con más bien poca precisión, el regreso del cometa que lleva su nombre en 1758. Décadas después, un matemático francés llamado Alexis-Claude Clairaut se puso manos a la obra para intentar hacer un cálculo más preciso.

La labor era difícil: había que tener en cuenta las fuerzas gravitatorias de los planetas que el cometa se encontraba a su paso. Para ello, Clairaut tuvo que reclutar a otros dos matemáticos para que hicieran las cuentas, Joseph-Jéróme Le Francais de Lalande y NicoleReine Étable de la Briére Lepaute. Sus esfuerzos tuvieron resultados: la predicción de Halley tenía un rango de error de 600 días y los franceses lo redujeron a 60: del 15 de marzo al 15 de mayo. Desgraciadamente, el jodío llegó el 13, dos días antes de lo previsto. El problema no había consistido tanto en errores en los cálculos como en el pequeño detalle de que aún no se habían descubierto todos los planetas del sistema solar. Pero, en cualquier caso, de este modo nació la profesión de computador.

El primer intento de establecer una oficina que produjera cálculos de forma casi industrial se debe a Gaspard de Prony. El ingeniero se encontró dirigiendo el Catastro en plena Revolución Francesa, y, claro, sus subordinados preferían quedarse en París en lugar de arriesgarse a salir por ahí para que les cortaran la cabeza. Con tanta gente ociosa a su cargo, De Prony aceptó el trabajo de elaborar tablas trigonométricas para los nuevos grados impuestos por el sistema métrico decimal, que requerían que los ángulos rectos tuvieran 100 grados en lugar de 90.

Inspirado por la descripción que hacía Adam Smith de las mejoras en la fabricación de alfileres gracias a la división del trabajo, decidió hacer lo propio. Dividió a sus empleados en dos grupos. El mayor de ellos estaba compuesto por unos noventa trabajadores, casi todos peluqueros o modistos que habían perdido su empleo por la inquina revolucionaria a los trajes y peinados estilo Luis XIV, que no sabían más que sumar y restar. Y eso hacían todo el día. Otro grupo, de unas ocho personas, reducía los complicados cálculos que debían resolverse a un porrón de esas operaciones simples. No existiría otra oficina de cálculo tan numerosa hasta la década de 1930.

Sin embargo, su trabajo no sería publicado. El intento de rehacer la medida habitual de los ángulos no fue incluido en la ley que regulaba los pesos y medidas y el proyecto perdió todo su sentido. De Prony guardó el manuscrito de diecinueve volúmenes con las tablas de cálculos y siguió intentando que lo publicara alguien, pero nadie se interesó. Cosas de los proyectos gubernamentales.

La principal función, esta algo más útil, que tuvieron los computadores durante el siglo XIX fue el cálculo de la posición de los diversos cuerpos celestes. Estas tablas, publicadas en almanaques náuticos, permitían a los navegantes estimar con cierta rapidez y precisión dónde demonios estaban sus barcos. Asimismo, personajes como Francis Galton o Karl Pearson se centraron en la llamada bioestadística, con la que medían ciertas características físicas de plantas y animales para probar que se heredaban, dando respaldo a las teorías de Darwin. Estos trabajos de computación fueron desempeñados con gran frecuencia por mujeres que, en muchas ocasiones, no podían aspirar a nada mejor, pese a su talento matemático.

Pero los laboratorios de cálculo pronto acometieron otra labor: el análisis de las trayectorias de proyectiles. El principal proyecto de este género tendría lugar durante la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos, y fue un esfuerzo comparable al del Proyecto Manhattan de la siguiente. En Aberdeen, Maryland, se dispararon miles de proyectiles, cuyas trayectorias se analizaron para ver cómo les afectaban las condiciones ambientales; también se probaron nuevas armas y se analizaron problemas nuevos, como los referidos a la artillería antiaérea.

En las primeras décadas del siglo XX empezaron a proliferar los métodos de cálculo mecánicos, pero sólo servían como ayuda, no como sustituto. Es como si se cambiara el papel y el lápiz por una máquina de hacer cuentas; pero siempre había un computador, es decir un señor de carne y hueso, encargándose de accionarla. Mientras algunos científicos e ingenieros pensaban en cómo sustituirlos, la profesión empezó a organizarse, con publicaciones propias y un comité dedicado a catalogar todas las tablas generadas. En definitiva: pretendían convertirla en una ocupación respetable.

La Gran Depresión daría forma al mayor centro de computación humana que vieron los siglos: el Proyecto de Tablas Matemáticas, que arrancaría en 1938 como parte del WPA, que fue algo así como el PER de Roosevelt. Dirigido por Arnold Lowan y Gertrude Blanch, era mirado por encima del hombro por el establishment científico, ya que por aquel entonces no estaba muy bien visto que alguien trabajara a costa del contribuyente sólo porque el Gobierno quisiera reducir el desempleo. Manía que seguro encontrarán incomprensible los votantes socialistas de todos los partidos. El proyecto llegó a su punto culminante cuando alcanzó los doscientos computadores trabajando, y colaboró en la Segunda Guerra Mundial con el sistema de posicionamiento marítimo Loran, que siguió en uso hasta que el GPS comenzó a sustituirlo. Poco después de la guerra fue desmantelado, y ya nunca volvería a existir un centro de computación humana tan numeroso.

El cálculo del regreso del cometa Halley en 1986 se programó en Fortran en un ordenador Univac. La estimación, realizada en 1977, falló por cinco horas y dos minutos, dentro del margen de error de seis horas que puso su autor, Donald Yeomans. Algo hemos mejorado desde la época en que los cálculos se hacían a mano…

En 2006 pudimos disfrutar de dos películas inspiradas en los ilusionistas del siglo XIX, un mundo poco explorado por el cine. La base de ese arte eran los ingenios mecánicos; aunque, claro, sus posibilidades estaban algo exageradas en la gran pantalla, para que las audiencias del siglo XXI quedaran tan asombradas como las de aquellos prestidigitadores.

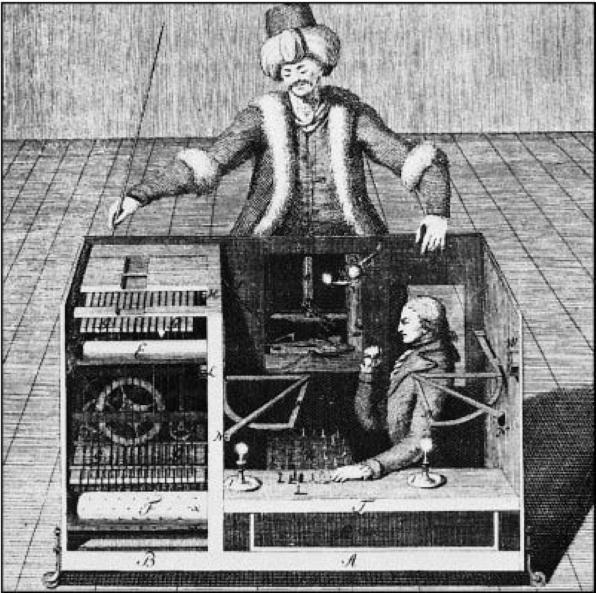

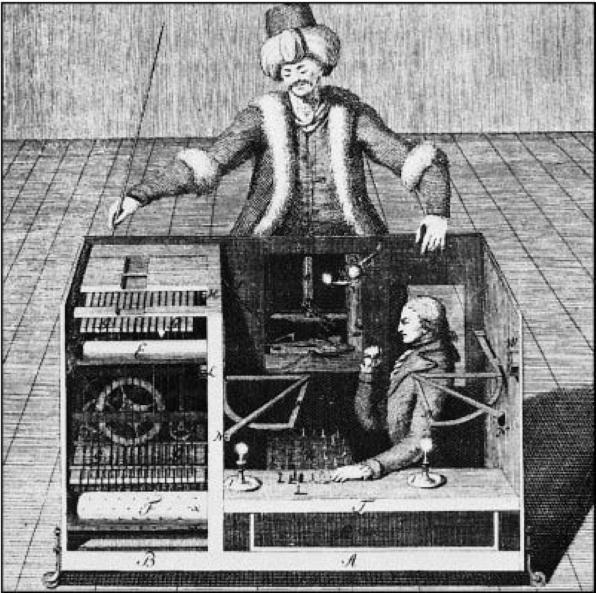

En realidad, los trucos no eran tan complicados como esa máquina que hacía crecer un pequeño árbol y que tan escamado dejaba a Paul Giamatti en El Ilusionista. Uno de los más famosos ingenios se llamaba El Turco. Construido por Wolfgang von Kempelen en 1769, era un autómata que jugaba al ajedrez, y encima ganaba. Con lo que le costó a IBM derrotar a Kasparov, y resulta que ya se había hecho algo parecido más de dos siglos antes… Bueno, no.

El Turco era una figura con turbante y ropas de otomano (de ahí el nombre, claro); tenía el aspecto de un mago oriental. Ante sí había un escritorio con varias puertas y un cajón. Cuando el ilusionista comenzaba su número, abría las puertas y dejaba que la gente mirara en su interior. Todas ellas escondían complicados mecanismos de relojería, y algunas permitían ver a través del autómata. Evidentemente, no todos los recovecos del ingenio quedaban expuestos al escrutinio del personal. Bien oculto estaba, por ejemplo, el individuo de carne y hueso que jugaba al ajedrez y que podía ver la situación del tablero porque las piezas contaban con un imán que le facilitaba la tarea.

El Turco pereció en 1854 en un incendio. Tuvo descendientes como El Egipcio (1868) y Mephisto (1876), pero ninguno de ellos era otra cosa que un truco de ilusionismo. Bien distinto fue El Ajedrecista, construido en 1912 por el genio español Leonardo Torres Quevedo, que podía jugar con una torre y un rey contra el rey de su oponente humano y fue el primer jugador de ajedrez realmente automático, el verdadero predecesor de Deep Blue.

Durante sus ochenta y cinco años de vida, El Turco jugó contra numerosos humanos, y ganó a unos cuantos, entre ellos a Napoleón y Benjamin Franklin. Ahora bien, sus partidas más memorables fueron las dos que le enfrentaron al matemático inglés Charles Babbage en 1821. No porque fueran de tal nivel que se hayan ganado un puesto de honor en los anales del ajedrez, sino porque dejaron al genio pensativo. Babbage tenía claro que El Turco estaba manejado de alguna manera por un jugador humano, pero no supo averiguar cómo.

Como dicen en El truco final, el espectador no debe creer que está contemplando un acto verdaderamente mágico, porque podría quedarse perturbado; lo mejor es que asuma que se trata de un truco… pero no sepa cuál, o cómo se hace. Babbage sabía que El Turco no era un jugador automático, pero empezó a pensar en si podría construirse uno.

El señor Babbage fue, como muchos científicos de su época, un hombre que destacó en campos bien diferentes. Aparte de su trabajo como pionero de la informática, que le califica como uno de los más firmes candidatos a ser considerado el padre de esta ingeniería, logró desarrollar una técnica para descifrar el llamado cifrado de autoclave, aunque su descubrimiento fue ocultado durante años por el ejército inglés, usuario exclusivo del mismo durante ese tiempo. Incluso describió un principio económico que apuntaba que se podían reducir costes de manufactura si se contrataba a obreros poco cualificados y mal pagados para que descargaran de tarea a los más cualificados y mejor remunerados, que así podrían dedicarse por completo a lo que mejor se les daba. A Marx la idea no le hizo mucha gracia.

Al año siguiente de su encuentro con El Turco, Babbage envió una carta a Humphry Davy —eminencia de la época cuya fama acabó siendo totalmente eclipsada por la de su discípulo Michael Faraday—, en la que describía los principios de una máquina calculadora mecánica que sustituyera a los computadores humanos y su algo elevadilla tasa de error. Aquellos obreros del cálculo empleaban para su labor tablas impresas con cálculos ya hechos —y llenos de errores—; una de las colecciones más completas era, precisamente, la de Babbage. Las exigencias cada vez más altas de la ciencia y, sobre todo, la ingeniería clamaban por un sistema mejor. Y Babbage pensó que una máquina calculadora permitiría reducir los problemas derivados de nuestra incapacidad para la exactitud.

Ese mismo año (1822) presentó en la Royal Astronomical Society su primer diseño de una máquina diferencial, así llamada porque utilizaba el método de las diferencias de Newton para resolver polinomios. Durante los siguientes once años, y gracias a una subvención del Gobierno británico, estuvo trabajando en su construcción; pero nunca llegó a concluirla. Por diversos motivos. El principal era la extremada complejidad de la máquina: completada hubiera pesado unas quince toneladas y constado de 25 000 componentes. Las fábricas de la época no eran capaces de producir piezas exactamente iguales, que era lo que necesitaba Babbage. Además, este no paraba de hacer rediseños. Finalmente, tras terminar una parte del aparato y discutir con Joseph Clement, el ingeniero que le ayudaba, porque le ofrecía una miseria por trasladar el taller al lado de su casa, se dio por vencido.

Por supuesto, Babbage no fue Edison. Diseñó mucho, pero no construyó nada. Ni siquiera el quitapiedras que pergeñó para colocar delante de las locomotoras y evitar descarrilamientos, ese enorme triángulo que finalmente incorporaron las máquinas de vapor y que hemos visto en tantas películas del Oeste. Sin embargo, tuvo grandes ideas, y las mejores las aplicó a su máquina analítica, el primer ordenador no construido…

Es difícil definir qué es un computador, pero en general todos estaremos de acuerdo en que es un sistema automático que recibe datos y los procesa de acuerdo con un programa. El primer ordenador, por tanto, tenía, para poder recibir esa distinción, la obligación de recibir esos datos y ser programable; es decir, no debía tener una única función, como la máquina diferencial, sino que habría de ser capaz de hacer tantas cosas como programas se le suministraran.

En eso consistía, precisamente, la máquina analítica, cuyos primeros diseños datan de 1837 y que Babbage estuvo refinando hasta su muerte, en 1871. Los datos se le suministraban mediante tarjetas perforadas, y tenía una memoria capaz de almacenar 1000 números de 50 dígitos cada uno. Para mostrar los resultados, Babbage no sólo perforaba sino que llegó a diseñar una impresora. El lenguaje de programación empleado incluía bucles (la posibilidad de repetir una operación un determinado número de veces) y saltos condicionales (que permiten al programa seguir uno u otro camino, en función del resultado de un cálculo anterior). Según descubriría Turing muchos años más tarde, con esos bloques se puede reproducir cualquier programa que pueda concebirse.

Babbage no hizo muchos esfuerzos por hacer realidad esta máquina, después de su fracaso con la anterior. Le hubiera resultado aún más difícil, y habría necesitado de una máquina de vapor para hacerla funcionar. Ahora bien, no dejó de rediseñarla e intentar hacer un modelo de prueba. Eso sí, lo que aprendió le permitió rediseñar la máquina diferencial entre 1847 y 1849, hasta reducir a un tercio el número de piezas necesarias para su construcción.

En 1991, bicentenario del nacimiento de Babbage, el Museo de las Ciencias de Londres terminó una máquina diferencial que seguía sus últimos diseños. Trataron de limitarse a las posibilidades de fabricación del siglo XIX. Y el caso es que el ingenio funcionó a la perfección.

Las tres principales funciones que realiza un ordenador en una oficina son: preparar documentos, almacenar y recuperar datos y encargarse del análisis financiero y contable. Esas tres funciones las llevan a cabo, respectivamente, los procesadores de texto, las bases de datos y las hojas de cálculo, componentes que incluye todo paquete ofimático que merezca tal nombre: Microsoft Word, Open Office, Corel WordPerfect Office, Lotus SmartSuite, Gnome Office…

Esas necesidades no son nuevas: existen desde que existen las oficinas. De hecho, podría decirse que las oficinas existen para satisfacer esas necesidades. Ya en el siglo XIX se hacían grandes esfuerzos por mecanizar, siquiera en parte, esas tareas, a fin de reducir personal, abaratar costes y abordar empresas más ambiciosas. Sea como fuere, la historia de la informática ha sido impulsada, principalmente, por la necesidad de hacer cálculos complejos de la forma más rápida posible y —en menor medida— de almacenar y tratar grandes volúmenes de datos. La cosa de los documentos siempre ha estado en segundo plano.

Eso no significa que fuera una actividad poco lucrativa: justo antes del crash bursátil de 1929, los principales proveedores de aparatos de oficina eran cuatro, y de los cuatro la mayor empresa no era IBM sino Remington, especializada en máquinas de escribir y sistemas de archivo.

Facilitar la escritura por medio de ingenios mecánicos no se le ocurrió a alguien un buen día, así sin más. Se estima que hubo alrededor de cincuenta inventos independientes desde que el inglés Henry Mill recibiera una patente en 1714 por una máquina, al parecer, enorme y muy poco práctica. La mayor parte de esos cacharros eran más lentos que escribir a mano, así que no tuvieron éxito alguno. Hubo que esperar hasta 1870 para la comercialización de uno de ellos. Se trataba de la bola de Hansen, creada en Dinamarca por el reverendo Rasmus Mailing-Hansen, un extraño aparato con las teclas en la parte superior de una esfera y las letras más usadas, al alcance de los dedos más rápidos. Nietszche tuvo una y nunca llegó a estar satisfecho con ella, principalmente porque no llegó a sus manos en perfecto estado; y cuando la llevó a arreglar el asombrado mecánico —que no tenía mucha idea de qué era aquello— no hizo sino estropearla más. Pero igual la explicación del malestar haya que buscarla en el hecho de que el inventor fuera un hombre religioso, que ya sabemos todos cómo era Nietszche con esas cosas.

Aquellas bolas se fabricaban a mano, lo que mermó sus posibilidades de expansión. Muy otro fue el destino de la considerada habitualmente como la primera máquina de escribir, el piano literario creado en Milwaukee por un inventor de Wisconsin, dos de tantos lugares empleados como sinónimos del célebre Quinto Pino. El editor de periódicos retirado Christopher Latham Sholes, después de pergeñar una máquina para imprimir números de serie en billetes de tren, fue convencido por el también inventor aficionado Carlos S. Gliden para que ampliara su invento e imprimiera todo tipo de caracteres. Sholes embarcó a Samuel W. Soule en la empresa, y en septiembre de 1867 consiguieron alumbrar su primer modelo.

El cacharro sólo podía escribir en mayúsculas y no permitía ver lo que se estaba escribiendo, pero tenía algunos de los principios que compartieron después todas las máquinas de escribir. Así, cada letra tenía su propio tipo al final de una barra que se accionaba pulsando la tecla. Uno de los fallos que tuvieron que arreglar es que, después de hacer su trabajo, la barra caía por su propio peso, con lo cual era muy fácil que se estorbasen las teclas pulsadas. Aunque Sholes mejoró el sistema, el problema seguía ahí, por lo que decidió ralentizar la velocidad de escritura cambiando el orden de las teclas, que inicialmente era alfabético, por el Qwerty que todos usamos y amamos, por decirlo así. (De todas formas, si se fijan en su teclado verán la herencia de la disposición alfabética en la segunda línea, con la serie F-g-h, j-k-l).

La máquina Sholes-Glidden —como se la suele conocer, obviando al pobre Soule— fue comercializada con un éxito muy moderado hasta que llamó la atención del fabricante de armas Remington, que tras el final de la guerra civil americana estaba necesitado de nuevos negocios, porque por mucho Salvaje Oeste que hubiera lo cierto es que los rifles ya no se colocaban igual. Su concurso fue una buena cosa: y es que, según algunos expertos, la máquina de escribir fue el aparato más complicado de manufacturar para la industria americana en todo el siglo XIX. No sólo tenía cientos de partes móviles que ensamblar, sino que usaba materiales entonces poco habituales, como la goma, el cristal y el acero.

Remington vendió sus primeras máquinas en 1874, y le llevó cinco largos años colocar el primer millar. Las oficinas no fueron sus primeros clientes, sino los escritores, los periodistas, los abogados y los clérigos. Uno de ellos fue Mark Twain, autor de esta petición inefable:

Caballeros:

Por favor, no usen mi nombre de ninguna manera. De hecho, les rogaría que no dijeran a nadie que tengo una de sus máquinas. He dejado de usarla completamente, porque no puedo escribir una carta con ella sin recibir como respuesta una petición de que la describa, de los progresos que he hecho en su uso, etc. No me gusta escribir cartas, así que no quiero que nadie sepa que tengo esta pequeña broma generadora de curiosidad.

Suyo atentamente,

Saml. L. Clemens.

Para la década de 1890, Remington estaba vendiendo alrededor de 20 000 unidades al año, de modo que le salió competencia de empresas como Smith Premier, Oliver, Underwood o Royal. Para entonces las máquinas ya podían escribir en minúsculas y se podía leer lo que se estaba tecleando. Como eran aparatos delicados que se estropeaban con facilidad, Remington montó una amplia red de talleres de reparación, ejemplo que siguieron otras muchas firmas especializadas en maquinaria. A su vez, las escuelas de telegrafía aprovecharon para montar cursos de mecanografía, y de los 5000 profesionales del tecleo que había en todo Estados Unidos en 1880 se pasó a 112 000 en 1900; 86 000 eran mujeres, lo que llevó a cierta feminista a concluir con sorna que el lugar de la mujer no era la cocina sino la máquina de escribir.

Alrededor de los años veinte, el diseño de las máquinas se estandarizó y dejó de haber diferencias significativas entre fabricantes. El rodillo, la palanca de carro, la cinta entintada… incluso el sonido era similar en todas. En los años cuarenta se intentó comercializar una máquina de escribir silenciosa, pero fue un intento que concluyó en un sonoro fracaso. La gente se había hecho al sonido. Se dice que cuando Henry James tuvo que cambiar la Remington que empleaba su amanuense por una más moderna y ruidosa, el cambio le volvió loco. En 1950 Leroy Anderson compuso su música para máquina de escribir y orquesta que Jerry Lewis haría famosa en una de sus películas.

Sólo las máquinas de escribir electrónicas consiguieron desplazar a las de toda la vida. Pero su poderío duró muy poco: enseguida llegaron los ordenadores personales, con sus silenciosos procesadores de texto.

Hoy día, cualquiera que monte una página web ingeniosa y de cierto éxito es calificado de visionario. Pero cualquiera de los logros de estos genios de última hora palidece ante la historia de Herman Hollerith, que fundó una empresa de informática… en 1896. Tras innumerables dimes, diretes y fusiones, hoy esa empresa es conocida como El Gigante Azul, o IBM.

Herman Hollerith nació en Buffalo, esa otra ciudad del estado de Nueva York, el 29 de febrero de 1860, y a los diecinueve años se graduó en la Universidad de Columbia como ingeniero de minas. Se ve que aquello no daba para mucho, porque se puso a trabajar en la oficina del censo, donde coincidió con un cirujano y bibliotecario, John Shaw Billings, creador —entre otras cosas— del Index Medicus, un catálogo de artículos médicos que se publicó desde 1879 hasta 2004, cuando Internet lo hizo obsoleto.

El caso es que Billings comentó a nuestro héroe en una pausa para comer allá por 1881 que la cosa del censo había que automatizarla de alguna manera: de lo contrario, iban a tener un problema. No le faltaba razón, desde luego. La población de Estados Unidos estaba creciendo a razón de un 25 por ciento cada década, más o menos. El censo de 1880, entonces en proceso, tardó siete años en completarse, y dio como resultado una población de 50 millones de personas. Si no encontraban alguna manera de hacerlo más rápido, para cuando se publicase el de 1890 ya habría terminado el siglo.

Hay que tener en cuenta que el trabajo del censo también tenía, y tiene, cierta importancia política. Aunque, en Estados Unidos, senadores hay siempre dos por cada estado, la representación de cada distrito electoral en la Cámara de Representantes varía en función de la población. Además, el número de votos electorales, es decir, el peso que tiene cada estado en la elección del presidente, varía también con la población. A mayor retraso en los datos del censo, menos representativo será el reparto. La cosa, en fin, tenía más importancia que el mero hecho de saber cuántos estadounidenses había en tal o cual año.

Hollerith solicitó la primera patente de sus máquinas para procesar información tres años después de hablar con Billings. Pero tenía todo preparado en 1886, cuando el ayuntamiento de Baltimore empleó su máquina para procesar las estadísticas de mortalidad. Dos años después, la Oficina del Censo organizó un concurso para encontrar un método mejor para procesar los datos que recibía. Junto a él se presentaron otros dos inventores, Charles F. Pidgin y William C. Hunt, que emplearon sistemas parecidos, en los que se codificaban en colores los distintos datos.

El concurso consistía en dos pruebas: la primera era la captura de información, es decir, el tiempo que se tardaba en pasar los datos al sistema de cada uno de los participantes. La segunda era el procesamiento en sí, es decir, sumar los datos hasta llegar al número de personas que vivían en los cuatro distritos de la ciudad de San Luis que se emplearon en el concurso, así como cuántas de ellas eran hombres y cuántas mujeres, cuántas eran negras y cuántos blancas, etcétera.

Decir que ganó Hollerith es minimizar la paliza que dio a sus contrincantes. La captura de datos fue lo que llevó más tiempo a todos: 72 horas y media a nuestro hombre, mientras que sus contrincantes invirtieron 100,5 y 144,5, respectivamente. Pero fue su ventaja al procesar los datos lo que asombró a todos: 5 horas y media, frente a las 44,5 y 55,5 de sus rivales. Así que lo contrataron, y variantes de sus máquinas siguieron haciendo ese trabajo hasta que fueron reemplazadas por ordenadores, en los años cincuenta del siglo XX.

El sistema de Hollerith empleaba tarjetas perforadas para el análisis de datos. Herman las diseñó de modo que tuvieran el mismo tamaño que los billetes de dólar de la época, con objeto de que pudieran almacenarse en las cajas que se comercializaban para los billetes. Cada dato (edad, raza, sexo, etc.) se codificaba como un agujero. Para facilitar la tarea existían máquinas perforadoras. La parte del sistema que se dedicaba a contar consistía en unos circuitos que sólo se cerraban si no encontraban un material aislante que no dejara paso a la electricidad; es decir, que dejaban pasar la corriente sólo si la tarjeta estaba perforada en el punto en cuestión. Si eso sucedía, el dato leído quedaba registrado en unos contadores en forma de disco, con su aguja señalando la cifra correcta. Había cuarenta, uno por cada cosa que se contaba en el censo.

Las máquinas de Hollerith también facilitaban la ordenación de las tarjetas. Junto al lector había unos armarios llenos de compartimentos. Cuando la máquina leía una tarjeta, daba una orden al armario para que abriera la tapa adecuada y así el operario no tuviera que enredarse en esa tarea.

El sistema funcionó perfectamente. El censo de 1890 costó cinco millones de dólares menos que si se hubiera hecho a mano, un ahorro diez veces mayor del previsto, y se llevó a cabo en un año, cuando se pensó que llevaría tres, pese a que se incluyeron tres datos que antes no se preguntaban porque no habría tiempo para procesar los resultados.

El problema es que dio como resultado que Estados Unidos tenía 63 millones de habitantes, en lugar de los 75 que esperaba la gente… y la prensa. El New York Herald llevó a primera plana el «escándalo», acusando al censo de hacer todo muy rápido, sí, pero no saber contar.

En general, ni las empresas ni los gobiernos de otros países hicieron mucho caso de estas acusaciones, y empezaron a pedir máquinas a Hollerith como locos. El Imperio Austro-Húngaro, Italia, Canadá y Rusia hicieron sus censos con estos ingenios, que les vendió la Tabulation Machine Company, fundada por nuestro inventor en 1896.

En 1905 Hollerith aportó su última innovación: un panel de control que permitía programar su máquina de tabular datos, es decir, adaptarla para distintos usos. Hasta ese momento había que hacerlas ex profeso para cada tipo de tarjeta perforada. Su Type I, en cambio, disponía de un panel al estilo de las antiguas centrales telefónicas, con cables que podían cambiar de posición para leer distintos tipos de tarjeta. Eso le facilitó el poder vender su invento a más clientes, desde compañías de ferrocarril hasta mutuas de seguros.

Hollerith, con problemas de salud y algunos pleitos con el Gobierno norteamericano, que modificó sus aparatos sin permiso, vendió la empresa en 1911. La unión de esta con otras tres del ramo dio lugar a Computing-Tabulating-Recordings Company, o CTR, que años más tarde pasó a llamarse International Bussiness Machines. Es decir, IBM. No me negarán que lo suyo tiene más mérito que fundar una puntocom…

En 1871 James Ritty abrió en Dayton, Ohio, un bar; o, más bien, dada la época, un saloon. Pese a que las cosas no le iban mal, tenía la certeza de que algunos de sus camareros se quedaban parte del dinero que pagaban los clientes, detalle que no le hacía mucha gracia, claro. En un viaje a Europa, quedó fascinado por el mecanismo que tenía el barco para contar el número de veces que giraba la hélice, y pensó si se podría adaptar. A la vuelta, y con la ayuda de su hermano John, parió la Registradora Incorruptible Ritty.

Los problemas con los empleados parecen animar bastante la inventiva de los jefes. Sin ir más lejos, el lavavajillas lo inventó una ricachona, Josephine Cochrane, para evitar que el servicio la dejara sin su querida porcelana china. Pero, en fin, volvamos con Ritty y su notable invento. No tenía aún el clásico armarito para guardar monedas y billetes, pero ya exhibía las cifras de forma prominente, de modo que el cliente pudiera comprobar la honestidad del cobrador. Cuando se pulsaba la tecla del total, sonaba un timbre, de modo que el jefe pudiera estar al tanto de cuándo se realizaba una transacción.

En 1879 los Ritty montaron un taller para fabricar y vender cajas registradoras, pero no tuvieron mucho éxito. Al poco, agobiado por la falta de ventas y el lío que suponía gestionar dos negocios a la vez, James colocó la compañía a un empresario de la zona, que a su vez la vendería, en 1884, a John H. Patterson, el cual le cambiaría el nombre por el de National Cash Register Company, o NCR.

Patterson había sido uno de los pocos clientes de Ritty; según algunos historiadores, el único. Cogió las riendas del negocio con apenas cuarenta años: para cuando murió, en 1922, había conseguido colocar en el mercado dos millones de cajas registradoras.

¿Cómo tuvo tanto éxito? Para empezar, incorporó algunas mejoras al ingenio de Ritty. La primera, un rollo de papel en el que quedaban registradas las transacciones, lo que facilitaba al dueño del comercio de turno hacer caja al final de la jornada. Algo más tarde, en 1906, uno de sus empleados, Charles Kettering, añadió a la máquina un motor eléctrico. Sea como fuere, la clave residió en el talento empresarial del señor Patterson. Al igual que hicieron firmas como Remington, NCR estableció una serie de talleres de reparación de las cajas, en los que además te ofrecían una de sustitución mientras curaban la tuya. Asimismo, creó el primer departamento estable de I+D, entonces conocido como departamento de inventos. Y, sobre todo, se puso por bandera el lema: «Las cajas registradoras no se compran, se venden».

Patterson sabía, por experiencia propia, que el de vendedor es un oficio solitario y destructivo. Así que motivó a los suyos a base de dinero, ofreciéndoles suculentos complementos y premios. En 1887 pidió a su mejor vendedor que escribiera un manual; se tituló NCR Primer y se empleó como libro de texto para la escuela de la compañía. A ella asistiría un tal Thomas J. Watson, al que le cambió por completo la vida. Manual en mano, Watson, ex vendedor de pianos, se convirtió en uno de los mejores comerciales de NCR, en la que ingresó en 1895. Asistir a la escuela de la compañía le permitió doblar sus ventas, y sus éxitos le permitieron ir ascendiendo hasta que Patterson le reclamó, en 1903, para trabajar en la sede central —que seguía estando en Dayton—. Le encargó una misión especialmente sucia, incluso para lo que se estilaba por entonces en el mundo de los negocios…

La compraventa de cajas registradoras de segunda mano se había convertido en un problema para NCR. Watson fundó la Watson Cash Register, que, con los fondos de Patterson y sin necesidad, claro, de obtener beneficios, se dedicó a vender las máquinas mucho más baratas que nadie; compró o llevó a la ruina a sus competidores. Para Patterson, la cuestión era simple: «Para matar a un perro, lo mejor es cortarle la cabeza», era uno de sus infinitos lemas; también lo eran: «Quien deja de ser mejor, deja de ser bueno» y «no podemos permitirnos tener un solo cliente insatisfecho», entre muchos otros.

La misión permitió a Watson seguir ascendiendo, no sin ciertos remordimientos. En 1908 fue nombrado jefe de ventas y responsable de su querida escuela. Entonces pudo dedicarse, él también, a acuñar eslóganes: pronto, su «Think» (piensa) estaría colgado de las paredes de todas las oficinas de NCR.

Y entonces, en 1911, cuando todo el mundo pensaba que sería el sucesor de Patterson, este lo despidió. Porque sí. El mandamás de NCR era así: tan pronto premiaba a un empleado porque hacía cualquier tontería que le agradaba como despedía a un directivo porque no montaba a caballo como estaba mandado —o, para ser exactos, como Patterson mandaba—. Igual prohibía a sus empleados comer pan y mantequilla por ser supuestamente perjudiciales para la salud como construía una fábrica con grandes ventanales en una época en que las condiciones de trabajo no estaban precisamente en el top ten de las preocupaciones de los empresarios. Igual obligaba a los trabajadores a pesarse y medirse cada seis meses que los ponía a hacer balsas a toda prisa para rescatar a las víctimas de la Gran Inundación de Dayton (1913).

En 1912 Patterson, Watson y otros 28 directivos de NCR fueron acusados de atentar contra la libre competencia con prácticas como las ya referidas maniobras para deshacerse de los vendedores de segunda mano o la contratación de matones para amenazar a los tenderos que pudieran tener la tentación de comprar su caja registradora a otras empresas. Fueron condenados a un año de prisión y el pago de una multa, una condena inusualmente dura para la época. Sea como fuere, sus recursos prosperaron, en buena parte por la buena imagen que se labró la NCR durante la Gran Inundación.

Como decíamos, Patterson murió en 1922. La empresa, entonces, cambió de rumbo para diversificarse y dejar de ser monoproducto. Se expandió en muchas direcciones y no murió con el salto a lo electrónico. Hoy día, su especialidad son los cajeros automáticos, y ha trasladado su sede a Georgia.

El bar de Ritty continuó funcionando hasta 1967; durante los años de la Prohibición, fue hotel, restaurante y café. Ahora forma parte de los monumentos históricos de Dayton.

Watson pasó un tiempo pleiteando y decidiendo cuál de las múltiples ofertas que había recibido aceptaba. Tuvo tiempo para casarse y traer al mundo a Thomas J. Watson Jr. En 1914 optó por ponerse al frente de una empresa no demasiado grande, pero que el heredero despojado pensó tenía mucho futuro: CTR. Él, primero, y su hijo, después, la convirtieron en un gigante. Azul, para más señas.