«EL ÁRBOL DE LAS PALABRAS»

«EL ÁRBOL DE LAS PALABRAS»

Una pequeña recopilación de ideas para Liesel Meminger

Unos días antes de Navidad hubo un nuevo bombardeo, aunque la ciudad de Molching se salvó. Según las noticias de la radio, la mayoría de las bombas habían caído en campo abierto.

Sin embargo, lo más significativo fue la reacción de la gente en el refugio de los Fiedler. Con la llegada del último feligrés, todos se acomodaron con solemnidad, y la miraron expectantes.

Oyó la voz de su padre, alta y clara.

«Y si hay más bombardeos, sigue leyéndoles en el refugio».

Liesel esperó. Tenía que asegurarse de que era eso lo que todos querían.

Rudy habló por ellos.

—Lee, Saumensch.

Liesel abrió el libro y una vez más las palabras encontraron el camino hasta los ocupantes del sótano.

Ya en casa, después de que las sirenas dieran permiso para salir al exterior, Liesel se sentó a la mesa de la cocina con su madre. La preocupación se dibujaba en la expresión de Rosa Hubermann, quien no tardó en coger un cuchillo y salir de la cocina.

—Ven conmigo.

Entró en el comedor y destrabó la sábana bajera de un lado. En el lateral del colchón había una costura, la cual, si no se sabía de antemano que estaba allí, había pocas posibilidades de encontrarla. Rosa cortó los puntos con cuidado, metió primero la mano y luego el brazo hasta el hombro. Al sacarlo llevaba el cuaderno de dibujo de Max Vandenburg.

—Dijo que te lo diéramos cuando estuvieras preparada —se explicó—. Había pensado dártelo por tu cumpleaños, pero luego decidí sacarlo para Navidad —Rosa Hubermann se levantó. Tenía una expresión extraña. No era orgullo, sino tal vez la consistencia, el peso del recuerdo—. Creo que siempre has estado preparada Liesel —opinó—. Desde el día que llegaste, cuando te aferraste a esa cancela, esto tenía que ser para ti.

Rosa le entregó el cuaderno.

La tapa decía lo siguiente:

«EL ÁRBOL DE LAS PALABRAS»

Una pequeña recopilación de ideas para Liesel Meminger

Liesel lo cogió con sumo cuidado y se lo quedó mirando fijamente.

—Gracias, mamá.

La abrazó.

También sintió el deseo irrefrenable de decirle a Rosa Hubermann que la quería. Lástima que no lo hiciera.

Quería leer el libro en el sótano, por los viejos tiempos, pero su madre se lo quitó de la cabeza.

—Por alguna razón Max se puso enfermo ahí abajo, así que puedes estar segura de que no voy a permitir que tú también te pongas mala.

Lo leyó en la cocina.

Junto a las brechas rojas y amarillas de los fogones.

El árbol de las palabras.

Se abrió paso entre los incontables esbozos, historias y viñetas. Estaba Rudy sobre un estrado con tres medallas de oro colgando del cuello. Debajo decía: «Cabello de color limón». También aparecía el muñeco de nieve y una lista de los trece regalos y, por descontado, la evocación de las incontables noches en el sótano o junto al fuego.

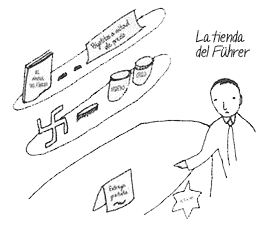

Evidentemente también había muchos recuerdos, dibujos y sueños relacionados con Stuttgart, Alemania y el Führer, así como de la familia de Max. Al final no pudo evitar incluirlos. Tenía que hacerlo.

Entonces llegó a la página 117.

Ahí es donde El árbol de las palabras entraba en escena.

Era una fábula, o un cuento de hadas, Liesel no estaba segura. Incluso días después, cuando buscó ambas definiciones en el Gran diccionario de definiciones, no supo decidirse entre ninguna de las dos.

En la página anterior había una breve anotación.

PÁGINA 116

«Liesel, esta historia es sólo un esbozo. Imaginé que tal vez serías demasiado mayor para esta clase de cuentos, pero quizá ninguno lo seamos. Pensé en ti, en tus libros y en tus palabras, y esta extraña historia me vino a la mente. Espero que te guste, aunque sólo sea un poco».

Pasó de página.

Había una vez un hombre bajito y extraño que decidió tres cosas importantes acerca de su vida:

El joven deambuló mucho tiempo, pensando, planeando y calculando exactamente cómo someter al mundo. Entonces, un día se le ocurrió el plan perfecto. Había visto a una madre paseando con su hijo. En cierto momento, la madre regañó al pequeño hasta que, al final, este se echó a llorar. Al cabo de un rato, la madre le habló con cariño, y el niño se calmó e incluso sonrió.

El joven corrió hacia la madre y la abrazó.

—¡Palabras!

Sonrió de oreja a oreja.

—¿Qué?

Pero el hombre no contestó. Ya se había ido.

Sí, el Führer decidió que sometería al mundo con palabras. Nunca dispararé un arma, fantaseaba, no tendré que hacerlo. Sin embargo, no era un temerario. Concedámosle eso al menos. Su primer plan de ataque consistió en plantar las palabras en su tierra natal, allí donde le fuera posible.

Las plantó día y noche, y las cultivó.

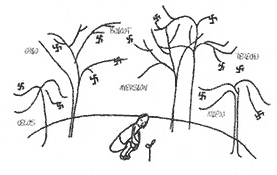

Las vio crecer hasta que, al final, grandes bosques de palabras cubrieron todo Alemania… Era una nación de ideas cultivadas en un criadero.

Mientras las palabras crecían, nuestro joven Führer también plantó semillas para que brotaran símbolos, y estas prendieran tan bien que poco les faltaba para florecer. Había llegado el momento. El Führer estaba preparado.

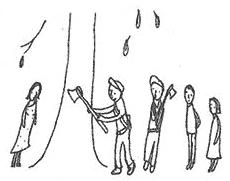

Invitó a su pueblo al corazón del magnífico bosque, seduciéndolo con las palabras más terribles e inquietantes, recolectadas con cuidado. Y la gente acudió.

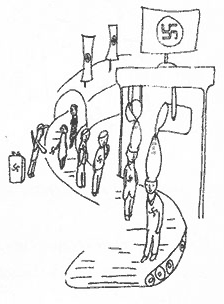

Subieron a una cinta transportadora y pasaron por una máquina que en diez minutos les proporcionó toda una vida. Les implantaron palabras. El tiempo dejó de existir, y ahora todos sabían lo único que necesitaban saber. Estaban hipnotizados.

Luego les otorgaron símbolos a cada uno y todo el mundo fue feliz.

Poco después, la demanda de símbolos encantadores y palabras inquietantes aumentó hasta tal punto que, para ocuparse de los bosques, se hizo necesaria más gente. Algunas se encargaban de subir a los árboles y recoger las palabras para los que estaban abajo y con las que luego se alimentaba al resto de la gente del Führer, por no hablar de los que volvían para repetir.

Los que se subían a los árboles se llamaban recolectores de palabras.

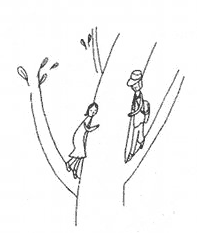

Los mejores recolectores de palabras eran los que comprendían el verdadero poder de las palabras, los que subían más alto. Uno de esos recolectores de palabras era una niñita escuálida. Se la conocía como la mejor recolectora de palabras del lugar porque sabía lo indefensa que se encontraba una persona SIN palabras.

Por eso ella podía subir más alto que los demás. Las deseaba. Estaba sedienta de ellas.

Sin embargo, un día conoció a un hombre despreciado por su patria a pesar de haber nacido en ella. Se hicieron buenos amigos, y cuando el hombre enfermó, la recolectora de palabras dejó caer una de sus lágrimas sobre el rostro del hombre. La lágrima estaba hecha de amistad —una sola palabra— y al secarse se convirtió en una semilla. La siguiente vez que fue al bosque, la niña plantó la semilla entre los otros árboles. La regaba cada día.

Al principio no pasó nada, pero una tarde, cuando fue a ver cómo le iba después de pasarse el día recolectando palabras, había asomado un pequeño brote. Se lo quedó mirando largo rato.

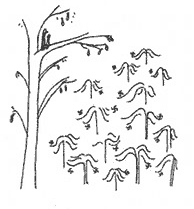

El árbol fue creciendo día a día, más rápido que los demás, hasta que se convirtió en el más alto del bosque. Todo el mundo fue a verlo. Todo el mundo cuchicheaba y esperaba… al Führer.

Furioso, ordenó que talaran el árbol de inmediato. Entonces, la recolectora de palabras se abrió paso entre la multitud y cayó de rodillas.

—Por favor, no taléis el árbol —suplicó.

Sin embargo, el Führer se mostró impasible. No podía permitirse hacer excepciones. Mientras se llevaban a la recolectora de palabras a rastras, se volvió hacia el hombre que tenía a su derecha y le hizo una petición.

—El hacha, por favor.

En ese momento, la recolectora de palabras se zafó, echó a correr y se encaramó al árbol. Ni siquiera dejó de trepar cuando el Führer golpeó el tronco con el hacha. Ella siguió subiendo hasta llegar a las ramas más altas. Las voces y los hachazos continuaron. Las nubes pasaron de largo como monstruos blancos de corazones grises. Preocupada pero decidida, la recolectora de palabras no se movió. Esperaba a que el árbol cayera.

Sin embargo, el árbol no se movió.

Pasaron muchas horas y, aun así, el hacha del Führer no pudo arrancar un solo bocado al tronco del árbol. Al borde del colapso, le ordenó a otro hombre que continuara.

Pasaron días.

Semanas.

Ciento noventa y seis soldados no pudieron dejar ni una muesca en el árbol de la recolectora de palabras.

¿De qué se alimenta?, se preguntaba la gente. ¿Cómo duerme?

Lo que no sabían era que otros recolectores de palabras le lanzaban alimentos desde los árboles y que la niña descendía hasta las ramas más bajas para recogerlos.

Nevó. Llovió. Las estaciones cambiaban, pero la recolectora de palabras seguía allí arriba.

Cuando el último leñador se dio por vencido, la llamó.

—¡Recolectora de palabras! ¡Ya puedes bajar! ¡Este árbol es invencible!

La recolectora de palabras, que sólo vio las palabras del hombre de allí abajo, contestó con un susurro que se deslizó por las ramas.

—No, gracias —respondió, pues sabía que ella era la que mantenía el árbol en pie.

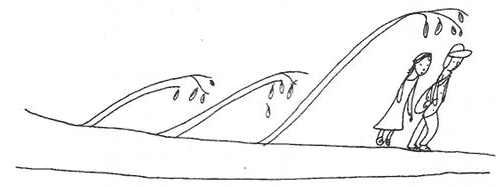

Nadie supo calcular cuánto tiempo había pasado, pero una tarde un nuevo leñador llegó a la ciudad. La bolsa de la que tiraba parecía demasiado pesada para él. Se le cerraban los ojos. Apenas conseguía levantar los pies de lo cansado que estaba.

—El árbol, ¿dónde está ese árbol? —preguntó a la gente.

Le siguieron muchos. Al llegar al lugar, las nubes escondían las ramas más altas. La recolectora de palabras oyó que la gente la llamaba y le decía que un nuevo leñador había llegado para poner fin a su vigilia.

—Nadie le hará bajar —aseguraban.

No sabían quién era el leñador y tampoco sabían que no se dejaba amilanar.

El leñador abrió la bolsa y sacó algo mucho más pequeño que un hacha.

La gente se echó a reír.

—¡No se puede talar un árbol con un martillo viejo! —dijeron.

El joven no les prestó atención, simplemente rebuscó unos clavos en la bolsa. Se colocó tres en la boca e intentó clavar el cuarto en el árbol. Las primeras ramas estaban ahora ya muy arriba y calculó que necesitaría cuatro clavos sobre los que apoyarse y alcanzarlas.

—Mira ese idiota —se burló a carcajadas uno de los espectadores—. Nadie ha podido talar el árbol y ese loco cree que con…

El hombre se calló.

El primer clavo entró y quedó bien sujeto con cinco martillazos. A continuación clavó el segundo y el joven empezó a trepar por el tronco.

Al cuarto clavo ya había llegado a las ramas y siguió subiendo. Sintió la tentación de llamarla, pero al final decidió no hacerlo.

Tuvo la impresión de haber salvado kilómetros, pues tardó varias horas en llegar a la copa, donde encontró a la recolectora de palabras dormida, envuelta entre mantas y nubes.

Se la quedó mirando largo rato.

El sol calentaba el techo nublado.

Se agachó, le tocó el brazo y la recolectora de palabras se despertó.

La niña se frotó los ojos y, después de mirar fijamente el rostro del leñador, habló:

—¿De verdad eres tú?

¿Fue de tu mejilla, pensó, de donde recogí la semilla?

El hombre asintió.

Creyó que el corazón le daba un vuelco y se agarró con más fuerza a las ramas.

—Soy yo.

Se quedaron juntos en la copa del árbol. Esperaron a que las nubes se disiparan y, cuando lo hicieron, vieron el bosque.

—No dejará de crecer —aseguró la recolectora de palabras.

—Pero este tampoco.

El joven miró la rama que le daba la mano. Tenía razón.

Cuando ya hubieron visto y charlado lo suficiente, bajaron del árbol. Dejaron atrás las mantas y el resto de la comida.

La gente no daba crédito a lo que veía. En cuanto la recolectora de palabras y el joven pusieron un pie en el suelo, empezaron a aparecer las muescas del hacha en el tronco. Magulladuras. Hendiduras. Y la tierra empezó a estremecerse.

—¡Se va a caer! —gritó una joven—. ¡El árbol se va a caer!

Tenía razón. El árbol de la recolectora de palabras, con todos sus kilómetros y kilómetros de altura, empezó a inclinarse. Dio un gemido al abatirse contra el suelo. El mundo se estremeció y, cuando todo volvió a la calma, el árbol quedó tendido en medio del bosque que jamás conseguiría destruir del todo. Pero al menos había abierto un nuevo camino a través de él.

La recolectora de palabras y el joven subieron al tronco abatido. Se abrieron paso entre las ramas y empezaron a avanzar por él. Al mirar atrás, vieron que casi todos habían regresado a sus casas. Dentro y fuera del bosque.

Siguieron su camino, pero de vez en cuando se detenían a escuchar y creían oír voces y palabras detrás de ellos, en el árbol de la recolectora de palabras.

Sentada a la mesa de la cocina, Liesel se preguntó durante un buen rato en qué parte del bosque de ahí fuera estaría Max Vandenburg. La luz se apagaba a su alrededor. Se quedó dormida. Rosa la obligó a irse a la cama y Liesel le obedeció, con el cuaderno de dibujo de Max apretado contra el pecho.

Horas después, cuando despertó, la respuesta acudió a ella.

—Claro, ya sé dónde está —susurró.

Y volvió a dormirse.

Soñó con el árbol.