Una pequeña estación, con la pintura herrumbrosa y agrietada por el sol ardiente —al otro lado de la vía férrea, algunas cabañas de adobe y unas cuantas casas de madera—, así era la Estación de Yucca, expuesta al calor en medio del desierto que se extendía de un extremo al otro del horizonte.

Al Lyman recorría el apeadero a la sombra poco abundante y sofocante de la pequeña estación, con sus botas barnizadas crujiendo sobre la gravilla. El tal Lyman era un hombre bajo, de hombros estrechos y caídos; la vestimenta mugrienta, barata, el producto típico de los barrios bajos de una gran ciudad. La nariz ganchuda, como el pico de un depredador, con los ojos penetrantes, apestando a mercachifle a una legua de distancia.

Su sustento andaba a su lado... Spike Sullivan, conocido por los habituales de la Sala Atlética de la calle Barbary. Gigantesco, con los hombros como los de un buey, manos gruesas y caídas a lo largo del cuerpo, medio abiertas, como las de un simio, cubiertas de pelos hirsutos y negros. Un rostro ceñudo, mandíbula prominente, ojos negros y de mirada estúpida. Al igual que Lyman, desentonaba en aquel decorado, y su verdadero nombre no sonaba muy parecido a Sullivan.

Miraba a su alrededor mientras seguía lentamente a Lyman... los dos hombres se movían porque, en aquel horno, era más soportable hacerlo que permanecer inmóviles. Sullivan frunció el ceño hacia la minúscula ciudad que se extendía al otro lado de las vías férreas, hacia el hombre apenas visible que estaba en la sala de espera, hacia el chucho tumbado debajo de un banco junto al muro de la estación.

El perro despreció la mirada del hombre. Se estiró y salió de debajo del banco, agitando la cola. Sullivan le apartó con un irritado juramento. Su gruñido rabioso retumbó en el silencio; el hombre de la sala de espera se acercó a la puerta y miró con frialdad a los extranjeros.

Formaba tanta parte del paisaje como los dos hombres no. Tan alto como Sullivan, no tenía aspecto de boxeador profesional. Pero tenía una buena constitución, forjado en una aleación de sol y de desierto que había bronceado su piel y eliminado toda la grasa superflua de su cuerpo macizo de cintura estrecha y torso poderoso. Cruzó tranquilamente sus musculosos brazos y contempló la extensión desértica en la que, a lo lejos, el tren que los tres hombres esperaban subía penosamente por una larga pendiente.

El perro siguió a los forasteros, esperando siempre una caricia en la cabeza. Sullivan llegó al límite de la sombra, giró repentinamente los talones y tropezó con el animal sorprendido. Cayó cuan largo era, arañándose las manos en la ardiente gravilla. El perro aulló y echó a correr para ponerse lejos del alcance de Sullivan en el mismo momento en que éste se levantaba y le lanzaba una fuerte patada. Su bota rozó el lomo del animal, que corrió a protegerse bajo el banco. Sullivan se lanzó a por él, animado por un furor bestial. No era muy responsable de sus actos... era sólo un animal con la mente obtusa y un carácter tormentoso que reaccionaba siempre en exceso ante su medio ambiente.

—¡Calma, Spike! —gimió Lyman con inquietud. Deja en paz al maldito bicho.

Sullivan le ignoró. Tranquilamente, echó el pie hacia atrás para darle una patada en las costillas al tembloroso animal. En aquel momento, el hombre de la entrada de la sala de espera intervino. Sin que pareciera darse prisa, se interpuso entre Sullivan y el banco y luego empujó al hombre hacia atrás, con fuerza.

—Deja en paz al perro —dijo.

—¿Es tu mascota? —gruñó el boxeador, balanceando sus enormes puños.

—No, no es mi perro —respondió el hombre del desierto—. Si lo fuera, te habría llenado de plomo. Las cosas son como son...

En aquel instante, Sullivan le largó un derechazo homicida. Sullivan sabía pegar; todo boxeador que tuviera el favor del público en la sala de la calle Barbary debía ser un buen pegador. El hombre del desierto fue pillado por sorpresa. Recibió en la mandíbula el pleno impacto de la derecha homicida de Sullivan. Lyman chilló y dio un salto hacia atrás para que la víctima cayera al suelo todo lo largo que era.

Pero el hombre no se fue al suelo. Retrocedió tambaleándose, quebrantado por el golpe; le corría la sangre por la comisura de la boca. Pero permaneció en pie y Sullivan, en lugar de seguir para aprovechar la ventaja, abrió la boca y bajó los puños dominado por la sorpresa. Y aquel fue el gran error de Sullivan. La respuesta del hombre del desierto pareció el ataque de un felino.

La gravilla voló bajo sus botas cuando se abalanzó y su puño izquierdo se aplastó salvajemente en las costillas de Sullivan. Éste tenía la guardia completamente abierta; los puños de Sullivan pasaron a la acción. Ningún hombre se le hubiera resistido en el cuadrilátero de la calle Barbary, donde los pegadores más coriáceos de la Costa Oeste demostraban lo que tenían en el estómago.

El hombre del desierto no sabía nada acerca del boxeo. Sus golpes eran swings desordenados, pero detrás de cada uno de ellos se veía el peso de sus anchos hombros y la descarga de sus poderosos muslos. Parecía hecho de granito y de acero. Los puños de Sullivan le desgarraban la carne y hacían correr su sangre, pero el hombre le rechazaba, enfurecido. Un brillo de desesperanza apareció en la mirada de Sullivan cuando su respiración empezó a silbarle entre los dientes. Ningún ser humano podía resistir una paliza semejante... pero aquel hombre la estaba encajando sin pestañear.

Un gruñido de dolor escapó de los labios de Sullivan cuando el puño izquierdo de su adversario, atravesando su guardia cada vez más débil, se hundió en su vientre hasta la muñeca. Involuntariamente, bajó las manos. Y por primera vez el puño derecho, tan grueso como un mazo, del desconocido explotó, aplastándose de lleno en el rostro del boxeador profesional. Las facciones de Sullivan desaparecieron bajo una marea escarlata. Lanzando un gemido, titubeó, agitando los brazos; y el desconocido le largó de nuevo el puño derecho, como un hombre que golpease con un martillo.

Bajo el impacto, Sullivan se derrumbó y cayó de costado. Se quedó inmóvil, cuan largo era. El chucho salió reptando de debajo del banco, lanzando gemidos cortos.

En la pequeña estación, el chasquido del telégrafo era lo único que se escuchaba. El empleado no se había movido de su silla. Impasible, miraba por la abierta ventana.

—¿Quién eres? —susurró Al Lyman, tirándose del cuello de la camisa empapada en sudor como si le estrangulara.

—Kirby Karnes —respondió el interpelado lacónicamente, volviéndose y bajando la vista hacia el tembloroso mánager.

—¿Eres boxeador profesional? —le preguntó Lyman. Parecía haberse olvidado de Sullivan, tendido en el apeadero—. ¿A qué te dedicas? ¿Has peleado... en el cuadrilátero, quiero decir?

Karnes sacudió la cabeza.

—Trabajaba como peón en los yacimientos petrolíferos de San Pedro hasta que cerraron la explotación. Ahora ando buscando trabajo.

—¡Escucha! —gritó Lyman, excitado, mirando en la dirección de la que llegaba el tren subiendo la última pendiente antes de alcanzar la estación de Yucca—. Malgastas tus habilidades trabajando de peón. ¿Sabes lo que acabas de hacer? ¡Has tumbado a Spike Sullivan, unos de los boxeadores más duros de la Costa Oeste! ¡Causarías sensación en el ring\

—He librado algunos combates con los puños desnudos —dijo el otro, moviendo sin parar sus gruesos bíceps—. Pero nunca se me ha ocurrido subir a un cuadrilátero.

—¡Deja que me ocupe de ti! —le apremió Lyman—. Ganarás más dinero en un mes en Frsico que lo que ganabas en todo un año buscando petróleo. ¿Qué te parece?

Karnes contempló la siniestra extensión del desierto antes de contestar.

—Siempre he tenido ganas de ver Frisco —dijo finalmente—. He perdido el trabajo, no tengo otro a la vista y los tiempos son difíciles.

—¡Perfecto! —Lyman casi bailaba de alegría—. Ayúdame a llevar a este merluzo hasta la sala de espera.

Algunos segundos más tarde, Sullivan, todavía inconsciente, estaba tendido en un banco de la pequeña estación donde reinaba un calor agobiante. Las moscas zumbaban alrededor de su ensangrentada cabeza.

—¡Vamos! —dijo Lyman, tirando de la manga de Karnes—. El tren está entrando en la estación y se para sólo unos minutos.

—¿Y él? —preguntó Karnes, señalando la forma inerte del boxeador.

—¡Que se vaya al diablo! —gañó Lyman arrastrando a su «descubrimiento» hacia la puerta—. Ya estoy más que esa harto de ese animal. Que vuelva a trabajar a la mina de la que lo saqué. ¡Date prisa!

El ruido de las ruedas, mientras el tren les llevaba hacia el oeste, era a oídos de Lyman como el melodioso tintineo de monedas contantes y sonantes. ¡Dinero ganado sin esfuerzo! Aquella frase era como un estribillo que acompañase el ritmo del tren. Al Lyman era un pequeño estafador. Pero ya había trazado sus planes, y en ellos Kirby Karnes figuraba en buena posición en uno de los típicos apaños de Lyman. Y Karnes, poco habituado a juzgar a los hombres, no conocía la especie a la que pertenecía Lyman y no podía distinguir la marca de «timador» ni el papel que el Destino le había asignado.

A Lyman no le costó mucho trabajo encontrar un combate para Kirby Karnes en el Club Atlético Barbary. El propietario de la sala sabía que los pupilos de Lyman siempre tenían algo.Y Lyman sabía como satisfacer los deseos del público. Procuró que el primer adversario de Karnes no fuera peligroso... un veterano en declive que siempre fue bastante flojo, ésa era la verdad.

La curiosidad de los espectadores se despertó, cínicamente, porque Lyman hablaba alto y claro acerca de la ferocidad y resistencia de su «tigre del desierto».

—Lo ignora todo del boxeo, muchachos —declaró Lyman a los habituales de la sala—. Y no necesita saberlo. ¡Es fuerte como un toro, sólido como una roca! Joe Grim sería como una gallina mojada, ¿lo pilláis? Ya habéis visto pelear a Spike Sullivan. Spike era un paquete, pero sabéis que pegaba duro. Bueno, pues Spike le pegó a este tipo en el mentón con todas sus fuerzas y el chico ni parpadeó. Os lo aseguro, ¡nadie puede noquearle!

En todo caso, no el «viejo» Joe Harrigan. Cuando sonó la campana, Karnes saltó de su rincón como una tempestad de arena del desierto, con la guardia totalmente abierta, luchando del único modo que conocía. Estaba convencido de que una batalla en un cuadrilátero no diferiría mucho de las trifulcas que había librado en los bares y las calles barridas por el viento de las aldeas del desierto. Las luces, el vocerío de la multitud le molestaron al principio, pero las olvidó cuando la campana le obligó a saltar al centro del cuadrilátero.

En su mejor forma, Harrigan nunca fue gran cosa. En aquel momento, sus puños eran como bloques de tiza quebradiza, los músculos de sus piernas como cuerdas podridas, y el impacto de un guante en su maltratada mandíbula hizo aparecer ondas de negrura en su cerebro.

Durante el primer asalto, esquivó los golpes amplios de Kirby Karnes... envió algunos jabs al rostro atezado y feroz que tenía ante sí, evitó los swings desordenados e inmovilizó al hombre del desierto trabándose con él.

Pero en el segundo asalto, el puño derecho de Karnes, volando desde el suelo, se hundió profundamente en el estómago de Harrigan, y el veterano cayó de rodillas, con el rostro verdoso y sin aliento, en el momento en que la campana ponía fin a sus tormentos.

Lyman dejó caer un chorro de halagos en el oído de Karnes, le pidió que escuchara el griterío de los espectadores. Lo que el público del Club Atlético Barbary quería era acción y más acción... guantes aplastándose en rostros sudorosos, sangre, que alguien se fuera a la lona retorciéndose de dolor. Lyman mostraba una sonrisa orgullosa mientras les oía aullar: en la primera fila, un hombre delgado de sienes plateadas sacudía la cabeza mascullando, frunciendo los labios como si a su nariz llegara un repugnante olor.

Harrigan se levantó para el tercer asalto, corto de aliento. Karnes se lanzó al ataqué y le largó el puño derecho como si fuera un martillo. Harrigan estaba demasiado agotado como para esquivarlo, demasiado dolido como para preocuparse. El guante sólo le rozó la mandíbula, pero bastó. Harrigan se fue a la lona, como había hecho en sus cuatro últimos combates, y el árbitro levantó el brazo de Kírby Karnes. Los espectadores lanzaron abucheos y aclamaciones —abucheos porque sabían que el viejo Joe Harrigan estaba acabado, y aclamaciones porque, después de todo, Kirby Karnes había hecho lo que debía hacer y porque conocía su oficio.

—¡Magnífico, Kirby! —cacareó Lyman cubriendo con un albornoz los hombros de su pupilo—. ¡Te lo dije! Lucha como siempre. ¡Encaja todo lo que echen, agótalos y derríbalos! No necesitas boxear. Nadie puede noquearte.

Mientras la multitud se dirigía hacia la salida, un forofo del boxeo le dio a otro un codazo y señaló al hombre esbelto y de sienes plateadas que abandonaba la sala.

—¿Has visto? Es John Reynolds. Entrenó a una docena de boxeadores de primera fila. ¡Siempre anda por los clubes más pequeños a la busca de futuros campeones!

El otro, impresionado, se acercó hasta el hombre de cuerpo esbelto, en el seno del tropel y, admirándose de su propia audacia, le preguntó:

—Bueno, señor Reynolds, ¿qué le han parecido los combates?

—Horribles, como de costumbre —contestó Reynolds—. Lyman tiene un buen boxeador, pero estropeará su carrera, como siempre hace con sus pupilos.

Al comienzo, la verdad de aquella profecía no resultó evidente. Karnes se hizo muy popular en el Club Atlético Barbary. Sabía pegar y sabía encajar. Y aquello era todo lo que pedía el público.

La ignorancia que tenía Karnes acerca del boxeo era fenomenal. Seguía ciegamente las directivas de Lyman. Nunca se preguntaba hasta dónde le timaba su entrenador cuando le daba su parte de la bolsa. Vivía en la habitación de un hotel —un hotel sórdido, cerca de la sala—, se entrenaba en un gimnasio mugriento construido en una antigua cuadra. Entre dos combates, trabajaba en un bar sirviendo cerveza.

Un veterano con el cuerpo roto le enseñó al hombre del desierto los cimientos del boxeo. No más. Lyman no quería que Karnes aprendiera ninguna otra cosa. Ponía toda su capacidad en encajar los golpes. Cuanto menos supiera, más vapuleos recibiría y más impresionante resultaría su excepcional resistencia.

—Arrójate sobre ellos y machácalos —le decía como consejo—. Eres invulnerable, nadie puede tumbarte.

Karnes venció en sus primeros cuatro o cinco combates por K. O. técnico. Jóvenes boxeadores sin experiencia o veteranos acabados por los golpes que no podían resistir sus cargas feroces ni sus swings con la fuerza de un huracán. Pronto le enfrentaron a Jim Harper, que no era ni un torpe muchacho ni un viejo cansado y decadente. Sabía boxear y sabía pegar. Ganó a Karnes a los puntos tras diez feroces asaltos. Pero aquello no desanimó a Karnes. Lyman le confirmó que tales tropiezos eran inevitables y que todos los boxeadores perdían combates. Una derrota por decisión arbitral no le hacía daño a nadie. Lo importante era que nunca le vencieran por K. O.

En un combate de revancha en el que se enfrentaron la fuerza pura y una mandíbula de acero a la habilidad y la técnica superior de Harper, consiguió un combate nulo gracias a la ferocidad de sus ataques. En aquella pelea, los espectadores se dieron cuenta por primera vez de la energía y la resistencia del hombre del desierto. Sus costillas eran duras como si fueran de roble, su mandíbula estaba hecha de acero. Golpes que hubieran aplastado los huesos de otros hombres rebotaban, inofensivos, en su corpachón de hierro.

Y de ese modo, la explotación de los huesos y los músculos empezó con buen pie. Le enfrentaron a los pegadores cada vez más coriáceos que aceptaban exhibirse en el cuadrilátero de la triste sala de la calle Barbary. Perdía combates —por decisión arbitral— uno tras otro, pues su estilo torpe resultaba ineficaz ante boxeadores experimentados. Aquello no tenía ninguna importancia... ni para el director de la sala ni para Al Lyman. Su poder de atracción residía en su mandíbula de acero. Los habituales de la sala no esperaban que ganase; acudían para ver si era capaz de apañárselas para terminar el combate en pie. De vez en cuando, vencía alguna pelea por K. O., cuando su adversario se agotaba y uno de los poderosos puñetazos del hombre del desierto alcanzaba su objetivo.

Presentaban a Karnes como el hombre que no podía ser noqueado. Noche tras noche, los aullidos del público hacían temblar la bóveda del Club Atlético Barbary... y bajo los proyectores, Kirby Karnes, tambaleándose ante un pegador de facciones feroces, con dinamita en los antebrazos, se mantenía firme obstinadamente y luchaba hasta que el último repicar de la campana ponía fin a sus tormentos.

Y noche tras noche, John Reynolds se sentaba en primera fila, observándole con mirada impenetrable.

Miller era mucho mejor boxeador que los que solían cruzar las puertas del Club Atlético Barbary. No era un boxeador de primera, ni un asesino, sino un pegador con buenas maneras de estilista. Nadie dudaba de que vencería el combate; la única pregunta que se hacía todo el mundo era saber que sería capaz de conseguir el K. O. que Karnes había evitado hasta el momento. Mucho dinero —para la calle Barbary— se puso en juego; dado el palmarés de Karnes y la ausencia de verdadera «dinamita» en Miller, las apuestas estaban tres contra uno... de que Karnes acabaría el combate de pie.

Antes del encuentro, un tal Big John Lynch, mantuvo una conversación con Al Lyman.

—Sobre todo, no te olvides —le gruñó Lynch al terminar la conversación— de que Karnes debe caer en el noveno asalto, o incluso antes.

—Me ocuparé de ello —prometió Lyman—. Yo también he apostado mucho dinero en este combate. Karnes está hecho polvo. Ya ha recibido demasiados golpes. Pronto volverá al desierto. Miller podría hacer él solo todo el trabajo. Pero no quiero correr riesgos.

Lyman era demasiado astuto y recelaba de la sincera honestidad de Karnes... y decidió no decirle nada del apaño. Siguió asegurándole a Karnes que su oportunidad llegaría un día u otro, que debía esforzarse, luchar y esperar ese día. Karnes sabía que en la vida, sea cual sea su oficio, un hombre debe esforzarse y luchar. Nunca había dudado de su entrenador. Pero sí que dudaba de sus propias capacidades. No podía darse cuenta hasta qué punto estaba siendo explotado implacablemente.

Aquella noche, sentado en su rincón, esperando el sonido de la campana, recorrió con mirada distraída las filas que rodeaban el ring y que ya se habían convertido en familiares. Vio el rostro de finas facciones y expresión atenta del hombre que sabía vagamente que era John Reynolds. Vio el rostro moreno y brutal de Big John Lynch flanqueado por sus hombres de caras patibularias —Steinman, McGoorty y Zorelli—. Lynch era un jugador, casi el dueño de la calle Barbary.

Al otro lado del cuadrilátero, Jack Miller, con el cuerpo delgado y duro, músculos como cuerdas, rostro implacable, sin marcas de golpes salvo la nariz rota. Un hombre que nunca llegaría a la cima, pero sí un boxeador ambicioso al que había que respetar. Con mucho, el mejor combatiente con quien Karnes se hubiera enfrentado.

Lyman se ocupaba de las toallas y del cubo de agua, mirando furtivo a Big John Lynch, que masticaba un cigarro sentado en primera fila. Maquinalmente, Karnes frotó las botas en el polvo de resina. Era una vieja historia. No creía que pudiera tumbar a Miller. Pero llegaría hasta el final. En su mente empezaba a cristalizar la idea de que todo lo que tenía era una mandíbula de acero. Cualquier hombre tiene que ocupar un lugar en la vida; su papel era el de un hombre de hierro que luchaba no tanto por vencer como por llegar hasta el límite. Acabar el combate en pie representaba para él una victoria. Era extraño... pero Lyman afirmaba que aquel era el orden de las cosas.

La vida a la que se había lanzado a la desesperada era demasiado complicada para el hombre del desierto. Había seguido ciegamente los consejos de Lyman. Nunca supo a cuánto ascendía la bolsa de los combates. Siempre parecía poco importante. Se planteaba preguntas sobre aquel tema, con la mente confundida. Se había dado cuenta de que, desde hacía algún tiempo, le costaba pensar, ordenar sus ideas. En algunos momentos, tenía la impresión de desplazarse en el seno de una niebla y, a menudo, sentía un dolor terrible en la base del cráneo. Deshacerse de la parálisis adormecedora ocasionada por los golpes que le propinaban en pleno rostro era más difícil que antes. Con un gesto distraído se pasó la mano enguantada por sus orejas duras como si fueran de cuero. Ya estaba marcado por los golpes, como un veterano. Sintió un escalofrío de asco. Un hombre debe partir desde lo más bajo, en cualquier terreno, pero él parecía estar condenado a permanecer siempre en lo más bajo. Se sacudió y se levantó mientras Lyman le dirigía una brutal advertencia.

La campana le hizo saltar de su rincón y atravesar impetuosamente el cuadrilátero. El clamor de la multitud era un rugido familiar para sus magulladas orejas. ¡Karnes! ¡Karnes! ¡Karnes! ¡El hombre que no puede ser noqueado!

Miller esbozó una helada sonrisa. Ya se había enfrentado a algunos hombres de hierro. Era más peligroso para ellos que cualquier asesino. Cansarle mediante una serie continua de jabs y crochés. Hacerle sudar y fallar los golpes. No agotarse uno mismo intentando derribarle con un golpe único y potente.

Miller se abrió paso a fuerza de jabs. Karnes avanzó. Miller no cometió el error de intentar mantener a Karnes a distancia golpeándole con la izquierda. Retrocedió ante el impetuoso ataque, y la lanzó algunos jabs mientras se retiraba. Los swings de Karnes se enredaban alrededor de su cuello; machacó el cuerpo del pegador, apartándolo. Nadie le había enseñado a Karnes a luchar cuerpo a cuerpo. Podía golpear a Miller torpemente y trabarse con él hasta que el árbitro les separaba. Los músculos de su vientre parecían cuerdas de acero bajo los puños de Miller. Este último gruñó. ¡Agotar a aquel tipo no sería tarea fácil!

Karnes atacó asalto tras asalto, su ardor combativo siempre intacto. Cuando colocaba sus golpes, Miller sentía el impacto de los rápidos swings hasta en la punta de los pies. Pero aquello pasaba raramente. Miller libraba un combate encarnizado, vertiendo una constante lluvia de derechazos y zurdazos en el cuerpo de Karnes. La carne manaba de la nariz del hombre del desierto; su rostro estaba desgarrado en algunas partes. Por lo demás, no estaba herido y respiraba sin esfuerzo. Parecía confiado en terminar el combate en pie al acabar el séptimo asalto.

Big John Lynch se arrancó el cigarro de sus gruesos labios y le hizo a Lyman un enérgico gesto con la cabeza. La mano de Lyman se deslizó furtivamente en la funda de su revólver y sacó de ella un frasquito. El segundo de Karnes, un individuo con cara de imbécil, levantó un trapo para ocultar al boxeador de las miradas de la multitud. Lyman aprovechó para verter el contenido del frasquito en la boca de Karnes.

—¡Bébete esto! —dijo con voz silbante.

Karnes se lo bebió sin preguntar. Eran las órdenes de su mánager. El líquido tenía un sabor picante bastante desagradable. Gruñó, escupió, quiso decir algo... y sonó la campana.

Karnes se levantó. Casi había llegado al rincón de Miller cuando se dio cuenta de que algo fallaba. Las luces parecían titilar, y mientras parpadeaba, intrigado por aquel fenómeno, el croché de izquierda de Miller silbó hacia su mandíbula.

Karnes fue a trompicones hasta las cuerdas... rebotó en ellas y volvió titubeando. Sacudía continuamente la cabeza; tenía la impresión de llevar un guante pegado a la mandíbula. Sus brazos habían perdido fuerza. Su cerebro estaba envuelto en bruma. Atontado, hizo un esfuerzo para entender lo que le pasaba. Aquel golpe había sido violento, pero no más violento que tantos otros que había encajado sin problemas. ¿Qué le pasaba?

Se enfadó más que nunca. Para los espectadores, aquel furor era provocado por la superioridad de Miller. Karnes sabía que no. Estaba sufriendo... algo abotargaba sus músculos y hacía que su vista se nublase. Miller se dio cuenta del cambio en su adversario, pero permaneció alerta. Quizá era una trampa. No correría ningún riesgo. Empleando su largo golpe con la izquierda como si fuera un pistón, machacó el rostro de Karnes, manteniendo alzado el puño derecho para protegerse. Cuando sonó la campana, Karnes seguía de pie.

Miró hacia su rincón y Lyman le lanzó una mirada a Big John Lycnh. Éste, enfurruñado, masticaba furiosamente el cigarro. Lyman se inclinó sobre su pupilo.

—¿Cómo te sientes, Kirby?

—¡Extraño! —murmuró Karnes—. ¿Qué me diste a beber?

—Un poco de brandy y agua —mintió Lyman—. Parecías agotado. Será algo que hayas comido y que te ha sentado mal.

—¡Aguantaré hasta el final! —gruñó Karnes, levantándose de un salto—. ¡Nadie puede noquearme!

Nadie puede noquearme... Aquel pensamiento machacaba la mente atontada de Karnes mientras oscilaba y se tambaleaba, cubierto de sangre y dolorido, ante los implacables puños. Miller, dándose finalmente cuenta de la condición de su adversario, liberó toda su furia. ¡Nadie puede noquearme! Los espectadores coreaban el estribillo con un rugido que hacía temblar la sala. Aún más fúerte que sus gritos, aquella frase resonaba en el cerebro de Karnes dominado por el vértigo. Debía aguantar hasta el final. Era el único título de gloria que pretendía tener en una vida amargada por las derrotas. Debía permanecer en pie, aunque aquellos puños tan atrozmente dolorosos llovieran sin cesar y le machacaran el cerebro y se lo sacaran del cráneo, aunque el techo de la sala se hundiera sobre él... ¡debía terminar el combate de pie!

Cuando volvió a su rincón, se dejó caer en la banqueta, y vio el rostro de Al Lyman, lívido bajo la luz de los proyectores.

—¡No luches, Karnes, no luches más! —le suplicaba Lyman con una voz que parecía venir de muy lejos—. ¡Por el amor del cielo, encaja un puñetazo en el mentón y déjate caer!

No serviría de nada tirar la esponja. Los apostadores se la habían jugado a un K. O. técnico. El árbitro no detendría el combate, pues ya conocía la reputación de Karnes. Lyman había caído en su propia trampa.

—Me siento en plena forma —murmuró Karnes entre los labios ensangrentados—. Aguantaré hasta el límite. ¡Nadie puede noquearme!

La campana sonó y se reanudaron los aullidos de la multitud. El crujido del cuero en sus rostros, el sudor en los ojos velados por el dolor, y Kirby Karnes plantándole cara a un infierno que tan bien conocía.

Karnes no tenía más que una única defensa. Cuando estaba en una situación desesperada, se protegía la cabeza con los brazos, doblando el cuerpo. Era lastimosamente insuficiente. Milles le enviaba uppercuts, apartándole los brazos, machacándole las orejas con golpes muy fuertes. Cuando se incorporaba le largaba algunos swings que no encontraban más que el vacío y los puños de Miller siempre parecían cuchillos que le cortaban la carne. Al sonar la campana, estaba en la lona, luchando frenéticamente para levantarse.

Sus segundos le ayudaron a volver al rincón, le sentaron en la banqueta. Lyman estaba loco de rabia y de terror. Pero el segundo sacudió la cabeza.

—No aguantará ni medio asalto —dijo—. Nadie sería capaz de hacerlo.

—Ningún boxeador puede noquearme —murmuraba Karnes.

El clamor de la multitud era un eco lejano. Las luces del cuadrilátero formaban una bruma sanguinolenta. Jack Miller era una mancha indistinta, blancuzca, armada con cachiporras de plomo. La campana pareció un ligero tintineo que sonaba en alguna parte hacia el fondo del universo.

Se levantó, titubeando como un borracho, y se dirigió hacia el centro del ring con paso incierto. Miller se lanzó sobre él como un puma, dominado por las ansias de matar.

Karnes, en posición semi plegada, contraatacando de manera intermitente, sentía los golpes que le propinaba Miller como si fueran impactos sordos que no le causaran daño alguno a sus nervios petrificados. Había alcanzado ese estado extremadamente peligroso en el que un hombre debe morir si se le quiere parar... y estaba muy cerca de un punto de no retorno. Algunos asaltos más y la carrera de Kirby Karnes sin duda terminaría para siempre jamás.

Pero aquél era un combate a sólo diez asaltos. Y cuando resonó el último campanazo, una forma ensangrentada todavía oscilaba en el centro del cuadrilátero... sonado por los golpes, pero en pie, invencible. Karnes cayó en su rincón cuando los espectadores empezaron a abandonar la sala, aclamando una última vez, abucheando a un Miller agotado y desanimado, como hacen siempre las multitudes insatisfechas.

Kirby Karnes tenía la impresión de flotar envuelto en una bruma grisácea. Mantenía el vago recuerdo de haber vuelto al vestuario a duras penas, sostenido por sus segundos. Se tumbó sobre la mesa de masajes mientras alguien se iba en busca del médico del Club Atlético Barbary, inencontrable, como de costumbre.

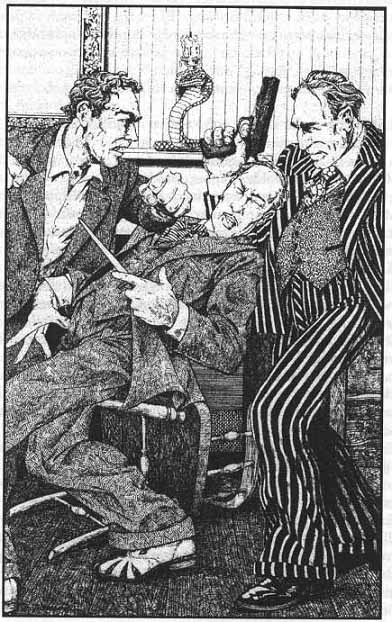

Sin embargo, la increíble vitalidad de Karnes ya estaba afianzándose. Se preguntó confusamente por qué Al Lyman temblaba como si tuviera fiebre. Su mánager se sobresaltó cuando la puerta del vestuario se abrió bruscamente bajo el impacto de una pesada bota. Big John Lynch se abrió paso entre los admiradores seguido por sus hombres de confianza, y el rostro de Big John parecía una nube de tormenta.

—¡Dejadme pasar! —gruñó, dirigiéndose a los admiradores y curiosos.

Éstos se apartaron a toda prisa. Lyman hizo ademán de querer seguirles, pero el brazo grueso como una viga de Big John le cerró el paso.

—¡Sucia rata! ¡Cabrón embustero! —dijo, y Lyman se hizo un ovillo—. ¡Estaba bien claro que tenías que ocuparte de esto! ¡Debía tirarse! ¡Por tu culpa he perdido tres mil dólares! Te voy a...

—¡No, te lo ruego, John! —gañó Lyman— ¡Lo intenté, le dije que se tirara! ¡Te lo juro por Dios, lo hice! Es cierto, ¿verdad, Karnes? ¿No te dije que te tiraras?

—Es verdad, me lo dijiste —murmuró Karnes, con la mente confusa y sin saber qué pasaba.

—¿Lo ves? —lloriqueó Lyman—. Y le di a beber la droga. ¿No me viste con el frasquito? Pero la droga no le causó efecto, eso es todo. Este tipo no es humano...

Una bofetada hizo que Lyman cruzara trastabillando la habitación. Karnes se incorporó penosamente y acabó por ponerse en pie. Ignoraba lo que quería decir todo aquello. La cabeza le daba vueltas y las luces vacilaban. Pero nadie podía golpear a su entrenador de aquel modo. Nadie...

—¿Así que tú eres el tipo que nos la ha jugado?

Big John le golpeó de manera inesperada. El golpe fue torpe, pero con mucha fuerza. Karnes se fue hacia atrás y se golpeó en la mesa; Zorelli le dio por detrás con una porra. Karnes cayó, aunque intentó levantarse. Para su mente atontada fue como si se encontrase en el cuadrilátero, intentando rechazar la impetuosa oleada de tinieblas. Pero aquella vez el combate era demasiado desigual. Porras, puños y cañones de pistola cayeron sobre él. La voz furiosa de Big John mugió una orden. Una puerta trasera se abrió violentamente, impactando en el muro. Y una forma inconsciente, cubierta de sangre, fue arrojada al callejón, donde quedó tendida, sin moverse, en el polvo.

John Reynolds estaba a la cabecera de Kirby Karnes, en la pequeña habitación del patético hotel. Había pasado una semana desde la noche del combate contra Miller y el rostro de Karnes todavía resultaba casi irreconocible. Sólo un hombre de hierro podría recuperarse del terrible castigo recibido.

—¿Ha venido Lyman a verte? —preguntó Reynolds sin mucho interés.

Un gruñido de desprecio fue la única respuesta de Karnes.

—Me extrañaría. —Reynolds permaneció silencioso durante un momento; luego, declaró bruscamente—: Llevo viendo tus combates desde hace algunos meses. No es que me importe, pero detesto ver a un buen boxeador echar su futuro por la borda. Lyman es una basura y un imbécil. Todo lo que veía en ti era la ocasión de ganar algunos dólares sin cansarse.

—¿Y tú qué ves en mí? —preguntó Karnes sarcástico.

—Todo. Rapidez, pegada, fuerza. Podrías aprender. Actualmente, todo lo haces mal. Lyman no te ha enseñado nada.

—Me enseñó una cosa —replicó Karnes con dureza—. Me enseñó lo que es realmente el mundo del boxeo.

—No se puede juzgar toda una profesión por las guarradas de las que sacan ventaja los tipos deshonestos. Nunca te has encontrado con los verdaderos hombres del cuadrilátero. ¡Deja que me ocupe de ti! Tienes por delante un brillante porvenir.

La risa de Karnes no era agradable.

—Eso es lo que Lyman siempre me decía. Luego me drogó y me vendió a Lynch. Estaba tan mal después del combate que he tardado muchos días en recuperar mi estado normal y comprender lo que pasó. Nunca he tenido nada, salvo una mandíbula de acero. Lyman construyó mi reputación basándose en eso y con el único objetivo de hacer dinero a mi costa y gracias a un combate amañado.

—Es lo que siempre hace Lyman. Pero tú tienes algo más que una mandíbula de acero. Si no has llegado a nada es todo culpa de Lyman.

—Y será culpa mía si sigo en este maldito negocio —gruñó Karnes—. Volveré al desierto... allí soy yo mismo. ¡Pero antes tengo una cuenta que saldar!

Reynolds palideció al ver el rojo destello de los ojos de Karnes.

—¡No lo hagas! —le suplicó—. Esos tipos no valen la pena para que te metas en nuevos problemas. Ven conmigo. Haré algo de ti.

—Un merluzo todavía más estúpido que lo que logró Lyman —respondió Karnes, muy grosero—. Lárgate. No tengo ganas de hablar con alguien que se parezca poco o mucho a un mánager. Lo que haga es sólo cosa mía.

Reynolds quiso decir algo, pero cambió de opinión, se levantó y salió de la habitación en silencio. Karnes se levantó a su vez y se vistió, moviéndose con cierta rigidez. Buscó entre sus pocas pertenencias y sacó un .45, una pistola de cañón azulado. Se la metió en la cinturilla del pantalón, bajo la chaqueta. Su rostro machacado era tan severo como el de una estatua esculpida en madera, su mirada era mohína.

Instantes más tarde, salía a la calle. Se alejó con paso rápido, y recorrió algunas manzanas de casas de aquel barrio miserable, hasta que llegó a una callejuela. Avanzó por ella tan furtivamente como una pantera buscando a su presa. Al fondo de la callejuela se encontraba la puerta trasera del bar clandestino que servía de cuartel general a Big John Lynch y a su banda.

En el momento en que penetraba en el callejón, una silueta surgió del refuerzo de una puerta y le cerró el paso. Era Reynolds.

—Pensaba que vendrías aquí —dijo—. Ya he visto la luz de la muerte en los ojos de otros hombres. Déjalo, Karnes. Esto sólo puede conducirte a la silla eléctrica. Te aseguro que esos tipos no valen la pena.

—De donde yo vengo —dijo Karnes con aspecto sombrío—, es la única manera de vengarse de lo que me han hecho. Déjame pasar.

Karnes extendió un brazo para apartarle, pero Reynolds sujetó aquel brazo y se aferró a él con una fuerza sorprendente. Karnes intentó obligarle a aflojar la presa sin hacerle daño. En la trifulca, se le movió un faldón de la chaqueta, dejando a la vista la culata de marfil de la pistola. Reynolds la empuñó, la arrancó de la cinturilla de Karnes e intentó tirarla por encima de la empalizada que enmarcaba el callejón. Karnes maldijo e intentó recuperar el arma que Reynolds empuñaba retorciéndole los dedos. Inevitablemente, el pulgar de alguien resbaló sobre el gatillo, soltando el percutor. Se produjo una detonación ensordecedora, una pequeña nube de humo y Karnes abrió los ojos de par en par, mirando estúpidamente a Reynolds tendido en el suelo, muy pálido y con la sangre corriéndole por la pierna.

Un agente de policía irrumpió corriendo por el callejón. Reynolds levantó el brazo y le arrancó a Karnes la pistola antes de que el policía llegara a su lado.

—¿Qué pasa aquí? —preguntó el agente—. ¿Qué pasa?

—Un accidente —jadeó Reynolds—. Le enseñaba mi pistola a Karnes cuando el arma se disparó y me metí una bala en la pierna.

Karnes abrió la boca... luego la cerró al ver la mirada de Reynolds. Se arrodilló junto al hombre herido y le hizo un torniquete con el cinturón mientras el policía corría hasta una cabina de teléfonos.

Algunos días más tarde, Karnes estaba a la cabecera de Reynolds. Karnes manoseaba el sombrero, apesadumbrado, mirando con el rabillo del ojo la pierna derecha de Reynolds, que terminaba en un muñón envuelto en vendajes. La bala perdida le atravesó el muslo y seccionó varias arterias, rompiendo el hueso de manera irremediable. Para salvarle la vida a John Reynolds los cirujanos se vieron obligados a amputar, cortándole la pierna por encima de la rodilla.

Reynolds miraba fijamente el techo; su rostro de finas facciones se mostraba sereno. Sus manos no temblaron cuando las movió por encima de las sábanas.

—¿Qué piensas hacer? —preguntó Karnes bruscamente; su voz resonó en el silencio de la habitación de hospital.

—Tengo algo de dinero —respondió Reynolds.

—No mucho. Me he informado sobre ti. Eres un tipo honesto. No como Lyman. Tendría que haberlo sabido. Has entrenado a muchos boxeadores, pero no has sacado con ello ningún beneficio. De hecho, te ha costado dinero. Y ahora... soy responsable de lo que te ha pasado. No sé cómo demostrarte mi gratitud.

—Si quieres hacer algo por mí, olvídate de Lynch y de Lyman —declaró Reynolds—. No vale la pena odiar a la rata que te ha mordido, ¿no te parece?

—Bien. Olvidado. Pero eso no es mucho. Si sigues queriendo entrenarme... pero, bueno, necesitarás... una pierna para entrenar a un boxeador. Me gustaría boxear para ti. No quiero ni un solo centavo, sólo lo suficiente para vivir. Podrás quedarte con todo el dinero que gane. No sé boxear, ¡pero nadie puede noquearme!

Una sonrisa —cosa rara en él— iluminó el rostro de Reynolds crispado por el dolor.

Tendió la mano y la cerró sobre los dedos atezados por el sol del desierto.

Siete meses más tarde, John Reynolds, moviéndose con cierta rigidez a causa de su pierna artificial, se acercó a buscar al organizador de combates de El Guante de Oro.

—Hazme un favor, Bill —dijo—. Organiza un combate entre mi pupilo, Kirby Karnes, y Jack Miller.

—¿Karnes? —se sorprendió Bill Hopkins frunciendo el ceño—. ¡No es ese paquete al que Lyman echaba a los leones cada semana en la calle Barbary? Vamos, ese chico no vale nada.

—Ahora sí —respondió Reynolds—. Desde el principio supe que tenía el pelaje de todo un campeón. Lo que necesitaba eran un buen entrenamiento y consejos. Sentado en mi caravana, en mi gimnasio, le he enseñado todo, de la A a la Z, y le he hecho luchar con sparring-partners de primera categoría. Nunca se imaginó ese chico que el boxeo fuera un arte... y una técnica. Además, Lyman le hizo creer que era incapaz de aprender. ¿Aprender? Está en su elemento, créeme, como un pez en el agua.

»Casi estaba totalmente sonado por los golpes cuando le tomé de la mano. Ahora está en perfecta salud y es sólido como una roca. ¡Esta listo para demostrar que tiene agallas! Un poco joven, de acuerdo, todavía le falta algo de experiencia. Pero es rápido. Sabe boxear. Sabe pegar. Es el boxeador con el que soñaba desde hace años. Basé mis esperanzas en mis pupilos, pero siempre me decepcionaban. Finalmente tengo a un boxeador con todo lo necesario para convertirse en campeón. Hazme el favor, Bill, dale una oportunidad.

—De acuerdo, John.

La voz de Bill Hopkins sonaba amable mientras extendía la mano hacia el teléfono. No miró la pierna de Reynolds, pero no era difícil adivinar lo que pensaba. ¡Qué mala suerte tenía aquel hombre! ¡Seguir un objetivo toda la vida y encontrarse enfermo al llegar la vejez! De alguna manera, aquel combate era la oportunidad de John Reynolds.

El combate no le gustaba a Miller. No había conseguido derribar a Karnes, y aquello lo tenía grabado. En aquella nueva ocasión, se prometió, atacaría desde el primer repique de la campana, buscaría el cuerpo y destrozaría a aquel paquete sonado por los golpes. Por qué John Reynolds, un hombre entendido, quería sacar del arroyo a un boxeador tan penoso como Karnes era algo que sobrepasaba la comprensión de Miller, y lo dijo en voz alta, con tono reivindicativo.

El Guante de Oro, con sus vestuarios limpios y modernos, era como un sueño para Kirby Karnes, habituado a las ratoneras sórdidas y malolientes del Club Atlético Barbary. Allí todo era diferente. El público, más numeroso, parecía igualmente más educado. Hombres y mujeres de la alta sociedad ocupaban los asientos de primera fila. Kirby Karnes inspiró profundamente, sintiéndose como en casa por primera vez.

Reynolds, apoyándose en un rincón del cuadrilátero, le dio una palmada en el guante.

—¡El primer peldaño de la escalera, muchacho! —dijo.

Karnes sonrió ligeramente. Era la primera vez que los espectadores de Frisco le veían sonreír. Al otro lado del ring, Miller frunció el ceño e hizo una mueca. ¡La campana!

Karnes salió rápidamente de su rincón, pero no lanzándose impetuosamente al ataque, con la guardia baja, sino desplazándose con suavidad, adoptando una posición medio inclinada. Miller se abalanzó contra él como un abejorro, pero se lo pensó mejor y se mantuvo a distancia. En Karnes se había producido un cambio que le intrigaba... una certeza dinámica. El recuerdo de aquel hombre de sienes plateadas suscitó cierta prudencia en su desconfiando temperamento.

Karnes avanzó con la guardia alta. Miller le largó un largo zurdazo. Karnes pasó a la acción... una acción capaz de cortar el aliento. Con la velocidad del rayo, evitó el brazo extendido y su puño derecho echó a volar, alcanzando a Miller por debajo del corazón. El impacto del golpe hizo levantarse a los espectadores. Miller, sofocado, se tensó. La izquierda de Karnes cargada de dinamita saltó hacia su mandíbula. No obstante, el hombre del desierto ya no lanzaba swings desordenados, sino crochés cortos, rápidos, de un efecto devastador.

Miller osciló hacia delante, flexionando las rodillas, pero antes de que pudiera caer, un croché de derecha al mentón le propulsó hacia atrás y le envió a la lona, noqueado. En sus vibrantes aclamaciones, los espectadores no le dieron toda la importancia que se merecía a lo que acababa de pasar.

El mundo del boxeo al fin reconocía a Kirby Karnes, la nueva estrella del cuadrilátero, un combatiente como salido de las glorias del pasado. Como un soplo del pasado fue su aparición en un mundo turbulento, el del jazz, el de los cócteles y los ídolos caídos... un boxeador que estaba convencido de que su oficio era combatir... y sólo combatir.

Retroceder algunos años y miradle. ¡Kirby Karnes! Un bárbaro del desierto con la piel tostada por el sol, tan rápido como un jaguar y animado por la furia devastadora de una tormenta de arena.

Kirby Karnes era la obra maestra de John Reynolds. El viejo maestro que le había insuflado toda su experiencia ricamente adquirida. Las sombras de los antiguos campeones avanzaban junto a Karnes sobre el cuadrilátero... las sombras de una época en la que el boxeo era un arte y no un lamentable espectáculo.

Surgiendo de la oscuridad, Karnes atravesó como un meteoro el firmamento del mundo pugilístico. Los periodistas deportivos le saludaron como un boxeador que se batía. Mientras que el titular del campeonato frecuentaba las salas de fiesta nocturnas de Broadway, Kirby Karnes se batía, continuando adelante en su agria y larga ruta, enfrentándose a toda clase de adversarios en los cuadriláteros con suelos de polvo de resina bajo la cruda luz de los proyectores.

Ya no se le presentaba como un hombre de hierro... no porque fuera menos robusto que antes, sino porque ya no le hacía falta contar sólo con su resistencia. Tan huidizo como un fantasma, tan rápido como un gato, con TNT en cada puño, Kirby Karnes era el combatiente con el que soñaban todos los entrenadores desde la época de Fitzsimmons.

En menos de un año desde la noche en que noqueó a Jack Miller, se elevó a la primera fila, barriendo a sus adversarios —dieciocho combates, dieciocho victorias por K. O., ¡y ni un solo combate «amañado»! Ya solo quedaba un hombre entre él y el campeón, Diego López, un hombre de las cavernas, un gigante nacido en Honduras. No un gran boxeador, pero tan fuerte como un toro, con una derecha tan criminal como un mazo cargado de plomo. Mientras Karnes tumbaba a sus adversarios en la Costa Oeste, López masacraba a los mejores boxeadores del Este reduciéndolos a papilla.

Ambos hombres debían encontrarse antes o después, era inevitable. El dibujo humorístico de Ledgren, el decano de los periodistas deportivos, representaba perfectamente la situación: Karnes y López, cada uno encima de un montón de cuerpos inconscientes, los derrotados adversarios, lanzándose miradas furiosas de un lado a otro del continente norteamericano.

El encuentro era como los que contaban para el título. En efecto, el vencedor se las vería con el campeón, y todo el mundo sabía que tanto el uno como el otro eran capaces de enfrentarse al titular de la corona, quien, desde que se alzó con el título, no había dejado de entrenarse en las salas de fiestas.

Los grandes clubes de Chicago y de Nueva York hicieron grandes ofertas para organizar el combate, pero la oportunidad le llegó a un club menos importante... a El Guante de Oro, lo que para Reynolds fue una ocasión de devolverle el favor a Bill Hopkins.

Los diarios ofrecieron grandes titulares a costa del encuentro, y en las callejas sórdidas cercanas a la calle Barbary, algunos pequeños chanchulleros se reunieron y mantuvieron conciliábulos, como serpientes de cascabel enroscándose y silbando entre los herbazales.

Llegó la noche del combate. El ceremonial del pesado tuvo lugar por la mañana... ochenta y ocho kilos para Karnes, noventa y cinco para López. Los médicos declararon que los dos hombres se encontraban en un perfecto estado físico.

En aquel momento, en la calma que precede a todo encuentro, Karnes estaba sentado, solo, en una habitación de su campo de entrenamiento, leyendo. Reynolds y él tenían ya mucho dinero, pero sus gustos eran sencillos. Seguían entrenando en un gimnasio situado a pocas manzanas de El Guante de Oro. A Karnes le gustaba relajarse algunas horas antes del combate. En las habitaciones delanteras del edificio, sus segundos y los sparring-partners hacían el payaso para los periodistas. Reynolds debía volver del club de un momento a otro.

Llamaron a la puerta trasera.

—Entre —dijo Karnes, frunciendo el ceño ligeramente, porque quien llegaba no era Reynolds, seguro que no.

Alguien entró con cierto titubeo... una silueta frágil con un traje cutre y barato. Karnes miró fijamente y en silencio al hombre que acababa de entrar al tiempo que los recuerdos de un tiempo sórdido surgieron en él de un modo desalentador.

—¿Y bien? —preguntó con voz ronca—. ¿Qué es lo que quieres?

Al Lyman se pasó la lengua por los labios. Una palidez verdosa era visible en su tez terrosa.

—Me envía Big John Lynch —balbuceó.

—¿Y qué?

—¡Tienen a Reynolds! —dejó escapar precipitadamente—. ¡Le pillaron en la calle, hace ya una hora!

—¡Qué! —gritó Karnes, levantándose de un salto.

—¡Kirby, espera! —le suplicó Lyman, retrocediendo aterrado—. No ha sido idea mía, pero no he podido hacer otra cosa. Lynch se ha convertido en un auténtico gángster desde el año pasado. Si me negaba a participar en este asunto, me mataba. Tuve que aceptar. Lynch ha apostado todo su dinero a favor de López, y trabaja para una banda de grandes apostadores que quieren que López se las vea con el campeón el próximo otoño.

»Bueno, éste es el mensaje de Lynch: te tiras en el quinto asalto, si no, liquidarán a Reynolds. Y lo harán, créeme, Kirby. Si vas con la historia a la policía, se vengarán en Reynolds. Si haces lo que te piden, le liberarán, sano y salvo, tras el combate. Saben que entonces no le diría nada a la policía. Sería como reconocer que estabas implicado.

Karnes se quedó en silencio. Era como un viento fétido, maléfico, surgido del pasado. No se había olvidado de Lynch, ni de su cuenta pendiente. Su memoria era la del desierto, que nunca olvida y que nunca perdona. Pero, por amistad hacia John Reynolds, dejó a un lado su odio. En aquel momento, una oleada de cólera se tragó a Kirby Karnes, tan profunda y ardientemente que no se mostró en su mirada, y su voz era tranquila cuando preguntó:

—¿Puedo ir contigo y hablar de todo esto con Lynch?

—Naturalmente —respondió Lyman—. Lynch ha dicho que podías venir, pero solo. Pensó que querrías hablar del asunto. A mí no me culpes, Kirby. Yo no sé dónde han llevado a Reynolds. Te juro que no lo sé. Vamos. Mi coche está fuera.

Recorriendo calles y callejones poco frecuentados, se dirigieron al bar clandestino donde Lynch tenía su cuartel general, situado al fondo del callejón donde una bala perdida dejó a John Reynolds inválido de por vida. Las gruesas manos de Karnes se crisparon, formando mazos nudosos, los nudillos se le pusieron blancos. No dijo ni una palabra mientras seguía a Lyman por la trastienda.

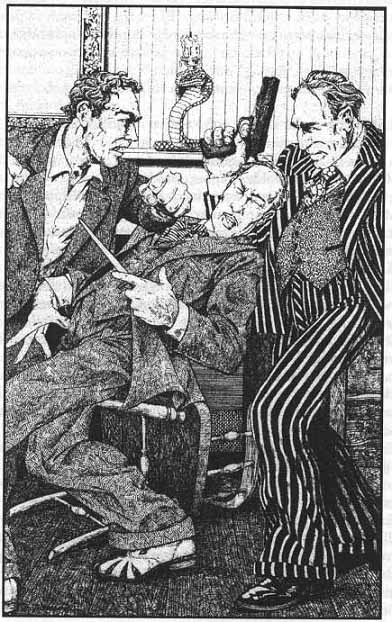

Big John Lynch estaba sentado en una silla tras una mesa de despacho, amenazador, más gordo que nunca, masticando su inevitable cigarro. De pie, tras él, estaba Zorelli, con la mano derecha metida en el bolsillo de la chaqueta. Lyman se limpió la frente con mano temblorosa.

—Hum, ha venido, John —declaró.

—Ya lo veo, imbécil —gruñó Lynch—. Cierra esa puerta.

—¿Dónde está Reynolds? —preguntó Karnes.

—No le ves en esta habitación, ¿verdad? —dijo Lynch con tono sarcástico.

Karnes sacudió la cabeza y recorrió rápidamente la habitación con la mirada. Manoseaba el sombrero, girándolo una y otra vez entre las manos. Bajó los ojos y su mirada se detuvo un instante en la alfombra en la que descansaban los pies de la silla de Lynch.

—Se encuentra en un sitio donde ni tú ni los policías podréis encontrarle — continuó Lynch, apuntando a Karnes con el cigarro—. Será mejor que no armes líos, ¿entendido, Kirby? Zorelli te está apuntando con su pistola. Lyman ya te lo ha explicado todo, supongo. ¿Estás dispuesto a hacer lo que se te pide?

—Aparentemente, no tengo elección —murmuró Karnes.

Lynch lanzó un profundo suspiro de satisfacción y se reclinó en la silla, buscando un cigarro en el bolsillo de la chaqueta. La silla estaba en equilibrio sobre las patas traseras. Karnes soltó el sombrero. Éste cayó sobre la alfombra. Karnes se agachó y estiró la mano... para agarrar el borde de la alfombra y tirar de ella violentamente. Lynch cayó de espaldas lanzando un bramido, golpeando a Zorelli y arrastrándole en su caída. En el acto, Karnes se lanzó sobre ellos con la furia silenciosa de un tigre sanguinario.

Zorelli se incorporó, intentando sacar la pistola que llevaba en el bolsillo. Disparó una vez a través de la tela cuando Karnes se abalanzaba sobre él, y luego levantó el brazo derecho para protegerse, y le golpeó con el cuchillo que llevaba en la mano izquierda.

Karnes sintió un dolor penetrante por encima de la ingle, y luego sus puños macizos dieron cuenta del italiano, noqueándole y tirándole al suelo.

Lyman se había largado, huyendo calle abajo. Lynch, a cuatro patas, se incorporó empuñando una pistola. Hacía años que Lynch no luchaba en persona; contaba con sus guardaespaldas para aquel tipo de trabajos. Era lento y torpe. Antes de que su pulgar pudiera quitar el seguro de la automática, Karnes le sujetó por la grasienta muñeca cubierta de pelos y se la retorció salvajemente, con un frío rictus de odio encogiéndole los labios.

Algo se rompió con un ruido seco, como un bastón, y Lynch mugió. La pistola cayó al suelo con un tintineo. El rostro de Lynch se puso verdoso; le dieron algunas arcadas y se rindió bajo la presa implacable de Karnes.

En el pasillo, al otro lado de la puerta, se escucharon voces.

—¡Eh! ¿Qué pasa, jefe? ¿Todo va bien?

—Diles que se larguen —murmuró Karnes—. ¡Deprisa o te arranco el brazo!

—¡Largaos! —aulló Lynch, con los ojos inyectados en sangre; la muñeca rota le dolía horriblemente—. ¡Maldita sea, salid del pasillo!

Las voces se alejaron mascullando.

—¿Dónde está Reynolds? —preguntó Karnes.

Big John Lynch no tenía estómago para luchar. Capituló.

—McGoorty y Steinman le guardan en lugar seguro —gimió.

Karnes obligó a Lynch a levantarse y le hizo sentarse en una silla junto a la mesa de despacho donde se encontraba el teléfono.

—¡Llama a McGoorty, deprisa!

Sollozando de dolor, Lynch marcó un número con dedo tembloroso.

La voz que respondió al teléfono fue audible para Karnes, inclinado junto a Lynch.

—Dile que lleve a Reynolds al gimnasio —murmuró Karnes—. Dile que le dejen delante de la puerta sano y salvo.

Lynch tembló al ver el destello colérico de los ojos de Karnes.

—¡McGoorty! —bramó por el teléfono—. ¡Se acabó todo! ¡Lleva a Reynolds a su gimnasio y déjale libre. Sí, sé lo que digo. ¡Maldita sea, no discutas y obedece!

—Comprendido —dijo la voz al otro lado de la línea, intrigada, desanimada pero resignada—. Ahora mismo.

Karnes marcó el número del gimnasio. Le explicó a un sorprendido sparring-partner:

—En cuanto llegue Reynolds, os vais todos a El Guante de Oro. Me reuniré allí con vosotros. Sí, Reynolds está a punto de llegar al gimnasio.

Miró durante un momento al hombre corpulento que gemía en la silla, y luego, sin decir palabra, dio medio vuelta y fue hacia la calle.

Por la pierna abajo le corría algo de sangre. A la luz de un farol, examinó la herida. La bala de Zorelli no le había alcanzado, pero no así el cuchillo.

El pantalón y el calzón de Karnes estaban empapados en sangre; ésta manaba de una herida justo encima de la ingle, a la altura del vientre. La herida parecía profunda... y era dolorosa. Con cada paso que daba, la herida se abría un poco más y salía más sangre.

Alejándose rápidamente, salió del callejón y se dirigió hacia una calle transversal pobremente iluminada. En ella llamó a una puerta. Una voz le respondió.

—¡Doc Allister! —llamó—. ¡Déjeme entrar, deprisa!

El médico abrió los ojos de par en par, sorprendido por la presencia de Karnes en aquel lugar, no por su herida. Tales cosas eran corrientes en la calle Barbary.

—No perdamos tiempo —dijo Karnes a toda marcha y quitándose la ropa manchada de sangre—. A trabajar. Debo subir al cuadrilátero antes de una hora.

—¿Qué? ¡Vamos, muchacho, no puedes boxear con una herida como ésa en el vientre! —protestó Allister.

—También me gustaría que me prestara un traje —dijo Karnes—. Todos los periodistas de la ciudad se imaginarían lo peor si llegase a la sala con la ropa manchada de sangre.

Reynolds hervía de impaciencia en los vestuarios de El Guante de Oro cuando entró Karnes.

—¿Estás bien? ¿No te han hecho nada?

—¡No, no! —exclamó Reynolds, que no quiso hablar de lo que le había pasado, cosa que siempre quedó en el misterio—. ¿Y tú? ¿Dónde estabas? ¿Qué ha pasado? Estás muy pálido.

—Estaba preocupado por ti —respondió Karnes, quitándose los zapatos—. Ya te contaré toda la historia más tarde. Haz que salga todo el mundo mientras me preparo. Sal tú también y cuéntales cualquier cosa a los periodistas; hay que evitar a toda costa los chismorreos.

Una vez solo, Karnes se cambió, observando con alivio que los calzones de boxeo ocultaban el vendaje que Doc Allister colocó hábilmente encima de la herida. Poniéndose el albornoz, abrió la puerta. Cuidadores, segundos y periodistas entraron y le rodearon. Karnes apenas escuchaba sus conversaciones excitadas. Estaba sentado, tan inmóvil como una estatua, esperando que el tiempo pasara rápidamente. Sentía la mirada de Reynolds fija en él, brillando con extraña impaciencia. Desde hacía mucho tiempo el viejo maestro soñaba con el título, y en aquel momento lo tenía más cerca que nunca. Sin embargo, se preguntaba lo que en esta ocasión le impediría alcanzarlo. Los repetidos fracasos le habían convertido en un fatalista.

Un periodista dejó escapar:

—Karnes es favorito cuatro contra tres. Los apostadores cuentan con su juego de piernas. Dominará a López.

Reynolds dio su opinión.

—Su juego de piernas nos conseguirá el título.

Karnes agachó la cabeza; bajo el vendaje que nadie podía ver, la herida abierta lanzaba punzadas. La puerta se abrió bruscamente y alguien aulló:

—¡Es la hora, Karnes! ¡Vamos!

Karnes avanzó por el pasillo central; los espectadores gritaban y le aclamaban. Andaba con paso lento y mesurado. No saltó al cuadrilátero como hizo López. Se deslizó cuidadosamente entre las cuerdas.

López ya estaba sobre el ring, un gigante todo huesos y músculos. Un torso poderoso y peludo, cejas pobladas que sobresalían por encima de unos ojos negros y brillantes; una melena de cabellos negros y espesos. Parecía un auténtico hombre de las cavernas. Mientras el árbitro les daba instrucciones, en el centro del cuadrilátero, miraba a Karnes furtivamente, como si estuviera loco furioso. Luego, los dos hombres volvieron a sus respectivos rincones y la multitud esperó impaciente.

—¡Métele con ganas, muchacho! —le animó Reynolds—. Muévete, ataca constantemente. Combate según lo planeado.

Karnes no respondió, recordando las largas horas pasadas preparando aquel combate, entrenándose con sparring-partners elegidos con cuidado y estudiando las películas de los combates de López.

¡La campana! López atravesó el cuadrilátero como un huracán, con el puño derecho alzado.

Los espectadores lanzaron un aullido de estupor. Karnes no se movía con su paso ligero y rápido, saltando y revoloteando alrededor de su adversario. Dio algunos pasos hacia delante, se dobló... y aguantó el impetuoso asalto lo mejor que pudo.

Los especialistas esperaban verle esquivar y luego incorporarse y lanzarse al ataque como un puma, lanzando un diluvio de izquierdas y derechas sobre su adversario pillado a contrapié. No lo hizo. Bajó la cabeza, evitando el golpe de derecha que le caía encima como un mazazo, se acercó y empezó a machacar al hondureño, alcanzándole en el plexo solar. Aquel era lo que mejor le venía a López. Un gruñido de satisfacción subió por su garganta. ¡Al fin un hombre que aceptaba plantarle cara! Su puño derecho empezó a girar, cayendo y golpeando con un ruido como de truenos.

Tras el rincón de Karnes, Reynolds estaba petrificado, sin creer lo que le decían los sentidos. Le había repetido a Karnes muchas veces que su juego de piernas era su mejor as ante López, menos rápido que el hombre del desierto. Y Karnes se estaba privando de aquella baza, sin moverse, enfrentándose cuerpo a cuerpo al asesino más peligroso de su tiempo.

No es que boxeara con la guardia totalmente abierta. Con una habilidad suprema, esquivaba, bloqueaba y apartaba los golpes. Pero éstos llovían sobre él con tal violencia y de un modo tan aterrador que no podía evitarlos todos. Le sangraba la nariz, los cortes del cuero cabelludo. Al sonar la campana, el comentarista de radio enloquecido gritó a sus oyentes de todo el continente que López había ganado aquel asalto con una confortable ventaja, y que Karnes, aparentemente, había perdido la cabeza.

En el rincón de Karnes, Reynolds suplicaba frenéticamente... un hombre anonadado, hundido, loco de dolor, que parecía haber envejecido repentinamente.

—¡Kirby, por el amor del cielo, boxea como sabes hacerlo! ¡Boxea según lo convenido!

Karnes ocultó el rostro en los guantes para no ver el sufrimiento reflejado en los ojos de Reynolds.

Cuando volvió al centro del cuadrilátero, agachó la cabeza, se dobló y martilleó el enorme torso velludo que veía ante sí. Los músculos endurecidos de López parecían vigas de acero. El durísimo croché de izquierda de Karnes, alcanzándole por debajo, echó hacia atrás la cabeza del hondureño.

Pero Diego López no era de los que se dejan vencer con un único golpe... aunque éste fuera un golpe fuerte y bien colocado. Lanzó un rugido y volvió al ataque con la violencia de un tifón. Su puño derecho era como una constante amenaza de destrucción. Lo hacía girar como una maza, lo abatía como un martillo. Su formidable impacto en la cabeza o el cuerpo de Karnes resonaba por toda la sala, y John Reynolds gesticulaba de dolor con cada impacto. Entre los asaltos, miraba a Karnes con estupor. Sus labios se movían sin hacer ruido; su rostro estaba pálido. ¿Por qué su boxeador encajaba todos aquellos golpes que podría esquivar tan fácilmente?

A Karnes le resultaba imposible modificar su táctica. Hasta aquel momento había luchado subiendo los peldaños que conducían al título, siguiendo las instrucciones de Reynolds; pero aquel combate tenía que librarlo a su manera.

Le corría la sangre por los ojos; tenía un gusto de sal en la boca. Se tambaleaba bajo el impacto de aquel terrible puño derecho, pero no dejaba de contraatacar, y pronto vio sufrimiento en el rostro del gigante. Le invadió una alegría feroz. Volvía a ser un hombre de hierro que luchaba como antaño, oponiendo su resistencia a la dinamita contenida en los guantes de cuero de su contrario. La sangre manaba de su herida, manchando sus calzones de boxeo, pero los dos hombres estaban tan cubiertos de sangre que nadie se fijó en aquel hecho.

Antes de que la campana anunciase el quinto asalto, Reynolds lanzó una última y desesperada llamada.

—¡Kirby, por el amor de Dios, haz lo que debes! ¿Por qué no me haces caso? ¿Has olvidado mis consejos?

Karnes bajó la cabeza. La multitud gimió al verle avanzar lentamente y adoptar la posición plegada. Y volvió a empezar el terrible suplicio.

Aquel puño derecho destructor había convertido en papilla la cara y la cabeza de Karnes. Sabía que tenía, por lo menos, una costilla rota, que su costado izquierdo estaba en carne viva. Pero no se contentaba con encajar los golpes; también los daba... ¡crochés feroces y restallantes que laceraban y mordían!

¡Bang, bang, bang! Cuatro guantes se rozaron con la velocidad del rayo, machacando salvajemente la carne palpitante. Los especialistas afirmaban que ningún hombre podía plantarle cara a Diego López y luchar con él cuerpo a cuerpo. ¿Pero qué sabían los especialistas del Club Atlético Barbary y del hombre que aprendió en él? El tiempo corrió hacia atrás para Kirby Karnes, devolviéndole a un cuadrilátero lleno de humo, más sucio, con un público más violento. De nuevo era el hombre de hierro, el que lo ponía todo en su mandíbula de granito, en sus costillas tan sólidas como si fueran de roble. ¡Nadie podía noquearle! Aquel clamor parecía hacer vibrar la sala entera.

Fue entonces cuando Karnes vio, a través de la sangre y la bruma, una cierta mirada en los ojos de López... la misma mirada desesperada que vio tantas veces en los ojos de los hombres a los que se enfrentaba en la sala del Culb Atlético Barbary. Agachando la cabeza siguió golpeando, con toda la fuerza de su cuerpo apoyando cada uno de sus golpes, hundiendo cada vez más los puños de acero en el cuerpo de su adversario. López cedió y se batió en retirada, escupiendo sangre y con un rugido... pero se recuperó y volvió al ataque. Karnes se incorporó, abandonó la posición doblada, le largó un croché a la cabeza, y lo falló. Aquel puño derecho como una maza cayó en el acto, alcanzándole cerca de la cintura. Karnes sintió que su carne se desgarraba. Un chorro de sangre manó de la herida y le corrió por el muslo; una exclamación de horrorizado estupor se escapó de las gargantas del público. El árbitro, atónito, se lanzó hacia los dos hombres, pero antes de que pudiera interponerse, Karnes saltó como un tigre. ¡Ya no había prudencia posible! Se jugó el todo por el todo en un ataque fulgurante.

No se fijó en el dolor que le laceraba el costado. No se fijó en el terrible puño derecho que caía sobre él cada vez más débilmente. Luchaba como nunca había luchado, como un loco furioso, cada uno de sus golpes lleno de furia y destrucción. Sorprendido por el torbellino que había liberado, el gigante se tambaleó y retrocedió, con los ojos cada vez más vidriosos, las piernas como de algodón, intentando vanamente contraatacar.

Una izquierda a la cabeza, una derecha a la cabeza —izquierda, derecha— en una corriente constante, y cada una cargada de dinamita... y un último y terrible croché que nació en la misma cadera de Karnes, apoyado por cada uno de sus nervios, tendones y músculos... Y Diego López quedó tendido cuan largo era, sin moverse, inconsciente, con la cabeza bañada en un mar de sangre.

De nuevo, el tiempo retrocedió, devolviéndole al Club Atlético Barbary, donde una silueta terrible, cubierta de sangre, luchaba para seguir en pie... «¡Diez!», contó el árbitro, como una campana fúnebre, y Kirby Karnes se hundió sobre el cuerpo del hombre al que acababa de derrumbar.

La primera voz que escuchó fue la de Reynolds, y ésta temblaba de horror.

—¡Gran Dios, menuda herida! ¡Te la habían curado, pero un golpe al cuerpo de López te saltó los puntos! ¡Kirby! ¡Kirby! ¿Por qué no me dijiste nada?

Los labios destrozados esbozaron una sonrisa.

—Porque no me hubieras permitido pelear. Por eso no me movía y me las veía cara a cara con López. Debía permanecer doblado para protegerme la herida. Temía que si me desplazaba deprisa se me saltaran los puntos de sutura. Vamos, ya estoy bien. No ha sido una catástrofe. Tranquilízate; ahora debes entrenar al futuro campeón. ¡Ya te lo dije, nadie puede noquearme!