1

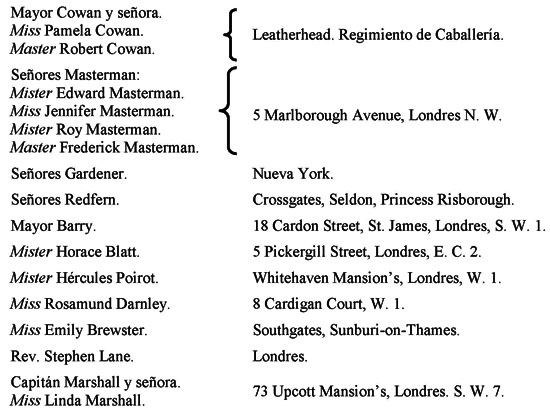

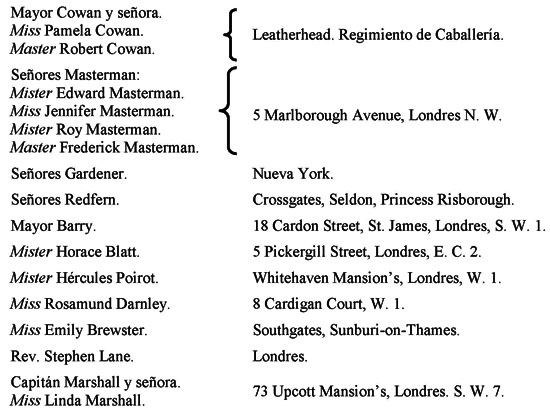

El coronel Weston leyó en voz alta las páginas del registro del hotel.

Se detuvo.

—Creo, señor —dijo el inspector Colgate—, que podemos borrar las dos primeras familias. La señora Castle me dijo que los Masterman y los Cowan vienen aquí regularmente todos los veranos con sus hijos. Esta mañana salieron a pasar el día en el mar y se llevaron la comida. Marcharon poco después de las nueve. Un individuo llamado Andrew Baston los llevó. Lo comprobaremos con él, pero creo que ya desde ahora podemos excluir a esa gente.

Weston asintió.

—De acuerdo. Eliminaremos todos los que podamos. ¿Puede usted hacernos alguna indicación sobre cada uno de los restantes, Poirot?

—Superficialmente, es fácil —dijo Poirot—. Los Gardener son un matrimonio de mediana edad, pacíficos y andariegos. En la conversación todo el gasto lo hace la mujer. Él se limita a asentir. Juega al tenis y al golf, y tiene una especie de laconismo que resulta atractivo cuando se acostumbra uno a él.

—No parecen sospechosos —sentenció Weston.

—Luego vienen los Redfern. Mister Redfern es joven, atractivo para las mujeres, magnífico nadador, buen jugador de tenis y consumado bailarín. De su esposa ya les he hablado. Es mujer sencilla, bonita dentro de su sencillez y muy enamorada de su marido. Tiene algo de que carecía Arlena Marshall.

—¿Qué es ello?

—Talento.

—El talento no sirve para nada cuando le ciega a uno la pasión —suspiró el inspector Colgate.

—Quizá, no. Y, sin embargo, estoy convencido de que, a pesar de su apasionamiento por mistress Marshall, Patrick Redfern quiere realmente a su esposa.

—Bien pudiera ser, señor. No sería la primera vez que eso sucede.

—¡Eso es lo lastimoso del caso! —murmuró Poirot—. El cariño en esas condiciones es lo que más trabajo cuesta hacer creer a las mujeres.

El mayor Barry, siguió diciendo Poirot, es un retirado del Ejército de la India. Gran admirador de las mujeres. Recitador de largas y aburridas historias.

—No necesita usted decir más —suspiró el inspector Colgate—. He tenido que aguantar algunas por desgracia.

—Mister Horace Blatt —siguió Poirot— es, al parecer, hombre rico. Habla mucho siempre acerca de mister Blatt. Quiere ser amigo de todo el mundo. El detalle es triste, porque nadie le aprecia mucho. Y hay algo más. Mister Blatt me hizo anoche muchas preguntas. Mister Blatt estaba tranquilo. Hay algo no del todo claro en ese mister Blatt.

Hizo una pausa y prosiguió con un cambio de voz:

—Viene a continuación miss Rosamund Darnley. Su nombre profesional es Rose Mond, Ltda. Es una afamada modista. ¿Qué diré de ella? Tiene talento, chic y simpatía. No es mal parecida. —Hizo una pausa y añadió—: Y es una antigua amiga del capitán Marshall.

—¡Oh, no lo sabía! —exclamó Weston, incorporándose en su asiento.

—No se habían visto desde hace años.

—¿Sabía ella que él iba a venir aquí? —preguntó Weston.

—Dice que no.

Poirot reflexionó unos instantes y prosiguió:

—¿Quién viene ahora? Miss Brewster. Yo la encuentro un poco alarmante. Tiene voz de hombre, está siempre malhumorada y es muy vigorosa. Rema y juega magníficamente al golf… Creo, no obstante, que tiene un inmejorable corazón.

—Nos queda solamente el reverendo Stephen Lane —dijo Weston—. ¿Quién es el reverendo Stephen Lane?

—Sólo puedo decir a usted una cosa. Es un individuo que está siempre en un estado de gran excitación nerviosa. A mí me parece un fanático.

Poirot guardó silencio unos minutos y quedó como abstraído.

—¿Qué le pasa? —te preguntó Weston—. Se ha quedado usted pensativo.

—Sí —dijo Poirot—, estoy pensando en que cuando mistress Marshall me pidió esta mañana que no dijese a nadie que la había visto, cruzó inmediatamente por mí imaginación una cierta conclusión. Pensé que su amistad con Patrick Redfern había originado alguna disensión en el matrimonio Marshall. Pensé que ella iba a reunirse con Patrick Redfern en algún sitio y que no quería que su marido se enterase.

»Pero ya ven ustedes que en eso —me equivoqué. El marido apareció casi inmediatamente en la playa y me preguntó si la había visto, y al poco rato llegó también Patrick Redfern y a nadie le pasó inadvertido que la andaba buscando. Y ahora, amigos, me pregunto yo: ¿Con quién fue a reunirse Arlena Marshall?

—Eso coincide con mi idea —dijo el inspector Colgate—. Sigo opinando que se trataría de algún individuo de Londres o de otra parte.

—Pero, amigo mío —replicó Poirot—, según su hipótesis, Arlena Marshall había roto con ese hombre mítico. ¿Por qué, pues, tomarse la molestia y correr el riesgo de ir a reunirse con él?

—¿Pues quién cree usted que era? —preguntó el inspector.

—Eso es precisamente lo que no puedo imaginarme. Acabamos de leer la lista de los huéspedes del hotel; todos son hombres de mediana edad, vulgares, sin relieve… ¿Cuál de ellos preferiría Arlena Marshall sobre Patrick Redfern? No, eso es imposible. Y, sin embargo, ella fue a reunirse allá con alguien que no era Patrick Redfern.

—¿No cree usted que quisiera pasar a solas algunas horas? —preguntó Weston.

—¡Cómo se conoce que no trató usted a la muerta! —contestó Poirot—. Alguien escribió en tiempos un luminoso tratado sobre la influencia que la soledad habría ejercido sobre el bello Brummell o sobre un hombre como Newton. Arlena Marshall, amigo mío, no habría existido prácticamente en la soledad. Ella era sólo capaz de vivir a la luz de la admiración de un hombre. No, Arlena Marshall fue a reunirse con alguien esta mañana. ¿Quién era?

2

El coronel Weston suspiró, movió la cabeza y dijo:

—Bien, profundizaremos en esas teorías más tarde. Ahora será mejor que interroguemos a la joven Marshall. Quizá pueda decirnos algo interesante.

Linda Marshall entró en la habitación torpemente, tropezando en el marco de la puerta. Respiraba anhelante y tenía dilatadas las pupilas. Parecía un potrillo asustador El coronel Weston sintió un impulso de simpatía hacia ella.

«¡Pobre muchacha! —pensó—; después de todo no es más que una chiquilla. Esto tiene que haber sido un golpe terrible para ella».

Acercó una silla y dijo en tono paternal:

—Lamento tener que molestarla, miss… Linda, ¿no se llama usted así?

—Sí, Linda.

Su voz tenía aquella gangosidad característica, a menudo, de las colegialas. Sus manos descansaban desmayadamente sobre la mesa… manos patéticas, grandes y rojas, de huesos anchos y puños largos, Weston pensó: «No deberíamos mezclar a una chiquilla así en estas cosas».

—No hay nada de alarmante en todo esto —dijo tranquilizador—. Sólo queremos que nos diga usted algo que sepa y que nos pueda ser útil.

—¿Se refiere usted a… a Arlena? —preguntó Linda como asustada.

—Sí. ¿La vio usted esta mañana?

La muchacha movió la cabeza con gesto negativo...

—No. Arlena siempre baja algo tarde. Toma el desayuno en la cama.

—¿Y usted, señorita? —preguntó Hércules Poirot.

—¡Oh, yo me levanto! Desayunarse en la cama me parece muy poco higiénico.

—¿Quiere usted decirnos lo que hizo esta mañana? —intervino Weston.

—En primer lugar tomé un baño y luego me desayuné y después fui con mistress Redfern a la Ensenada de las Gaviota.

—¿A qué hora salieron ustedes de aquí?

—Ella me dijo que la esperase en el vestíbulo, a las diez y media. Yo tuve miedo de llegar tarde, pero no fue así. Salimos unos tres minutos después de la media.

—¿Y qué hicieron ustedes en la Ensenada de las Gaviotas?

—¡Oh!, yo me estuve untando de aceite y tomando baños de sol y ella se dedicó a dibujar… más tarde me metí en el agua y Cristina regresó al hotel para cambiarse de ropa para el tenis.

—¿Recuerda usted qué hora era? —preguntó Weston, dando a su voz un tono de indiferencia.

—¿Cuándo mistress Redfern regresó al hotel? Las doce menos cuarto.

—¿Está usted segura?

Linda abrió mucho los ojos.

—Oh, sí —dijo—; miré mi reloj.

—¿El reloj que lleva ahora?

Linda posó la mirada en su muñeca.

—Sí.

—¿Me permite usted verlo?

La joven alargó el brazo. Weston comparó el reloj con el suyo y con el del hotel, colgado en la pared.

—Marchan al segundo —dijo sonriendo—. ¿Y después tomó usted un baño?

—Sí.

—¿Y cuándo regresó usted al hotel?

—Sería la una. Y entonces me enteré de lo de… de lo de Arlena.

—¿Se llevaba usted bien con… con su madrastra? —preguntó con cierta timidez el coronel.

Ella le miró unos momentos, sin contestar.

—¡Oh, sí! —dijo al fin.

—¿La quería usted, señorita? —preguntó a su vez Hércules Poirot.

—¡Oh, sí! —volvió a contestar la joven, y añadió apresuradamente—: Arlena era muy bondadosa para mí. Me trataba con singular afecto.

—No era una madrastra cruel, ¿eh? —dijo Weston con cierta ironía.

Linda hizo un gesto negativo, sin sonreír siquiera.

—Eso es bueno. Eso es bueno —añadió Weston—. Ya sabe usted que a veces hay pequeñas rencillas en las familias: celos… y demás. Hija y padre son grandes camaradas, y, de pronto, ella se siente desgraciada porque él trae a casa una nueva esposa. ¿No sintió usted nunca nada parecido?

La joven se le quedó mirando y dijo con evidente sinceridad:

—¡Oh, no!

—Supongo que su padre estaría muy prendado de ella.

—No lo sé —contestó simplemente la muchacha.

—En las familias, como digo, surgen toda clase de dificultades —aclaró Weston—. Riñas, disputas y lo demás. Cuando marido y mujer se disgustan, es un poco desagradable para una hija. ¿Ocurría algo así en su casa?

—¿Quiere usted decir que si papá y Arlena reñían? —preguntó Linda sin más rodeos.

—Bien… sí.

«Mala cosa, esto de interrogar a una chiquilla sobre su padre —pensó Weston—. ¿Por qué será uno policía?».

—¡Oh, no!, papá no acostumbraba a reñir con nadie —contestó la joven.

—Ahora, miss Linda, quiero que reflexione usted cuidadosamente. ¿Tiene usted idea de quién pudo matar a su madrastra? ¿Se ha enterado usted de algo o ha oído algo que pueda ayudarnos en este punto?

Linda guardó silencio un minuto. Parecía conceder a la pregunta toda la atención que se le pedía.

—No —dijo al fin—; no sé quién podía querer matar a Arlena… a excepción, claro está, de mistress Redfern.

—¿Cree usted que mistress Redfern quería matarla? ¿Por qué?

—Porque su marido estaba enamorado de Arlena. Pero yo no creo que realmente quisiera matarla. He querido decir que ella no tenía más remedio que desear su muerte… lo que no es la misma cosa, ¿verdad?

—No, no es la misma cosa —dijo suavemente Poirot.

—Aparte de eso —añadió Linda—, mistress Redfern nunca habría sido capaz de matar a nadie. No es una mujer… ¿cómo diría yo?… violenta, creo, es la palabra.

—Comprendo exactamente lo que quiere usted decir, hija mía, y estoy de acuerdo con usted —dijo Poirot—. Mistress Redfern no es de las que, como suele decirse, «ven rojo». No se la concibe —añadió, medio cerrando los ojos y eligiendo sus palabras con cuidado—, viendo una vida escaparse ante ella… un rostro odiado…, un blanco cuello odiado… mientras sus manos crispadas van hundiéndose en una carne…

Guardó bruscamente silencio.

Linda se apartó nerviosa de la mesa y dijo con voz vacilante:

—¿Puedo retirarme? ¿No tienen que preguntarme nada más?

—Nada más —contestó Weston—. Muchas gracias, Linda.

Weston se puso en pie para abrirle la puerta. Luego volvió a la mesa y encendió un cigarrillo.

—No es una tarea agradable la nuestra —rezongó—. Dígase lo que se quiera, es una grosería interrogar a una muchacha sobre las relaciones entre su padre y su madrastra. Más o menos, es como invitar a una hija a que eche la cuerda al cuello de su padre. Pero no hay más remedio que hacer estos papeles. Un asesinato es un asesinato. Y esa chiquilla es la persona que reúne más probabilidades de saber la verdad. Sin embargo, estoy satisfecho de que no haya tenido nada que decirnos en ese sentido. Y, entre paréntesis, Poirot, me pareció que al final fue usted demasiado lejos. Aquello de las manos crispadas, que se hundían en la carne, no me pareció lo más a propósito para impresionar la imaginación de una chiquilla.

Hércules se le quedó mirando, pensativo.

—¿De modo que cree usted que impresioné la imaginación de la chiquilla?

—¿No es eso lo que usted se propuso?

Poirot hizo un gesto negativo. Weston trató de desviar la conversación hacia otro punto.

—En realidad —dijo poco fue lo que conseguimos de la muchacha. Excepto un alivio más o menos completo para la señora Redfern. Si las dos mujeres estuvieron juntas desde las diez y media hasta las doce menos cuarto—, cristina Redfern queda fuera del cuadro. Mutis de la esposa celosa.

—Hay razones mejores que ésa para retirar a mistress Redfern de la escena —dijo Poirot—. Estoy convencido de que fue física y mentalmente imposible que estrangulase a su rival. Es de temperamento frío, más bien que apasionado, capaz de profunda devoción y de constancia inquebrantable, pero no de sanguinarios arrebatos de rabia. Además, sus manos son demasiado pequeñas y delicadas...

—Estoy de acuerdo con mister Poirot —dijo Colgate—. Hay que descartarla. El doctor Neasdon dice que las que ahogaron a la víctima fueron un par de manos bien desarrolladas.

—Bien, interrogaremos ahora a los Redfern —propuso Weston—. Espero que él ya se habrá recobrado un poco de su emoción.

3

Patrick Redfern había recobrado por completo su estado de ánimo normal. Parecía pálido y ojeroso, pero sus modales no revelaban la menor emoción.

—¿Es usted mister Patrick Redfern, de Crossgates, Seldon, Princess Risborough?

—Sí.

—¿Cuánto tiempo hacia que conocía usted a mistress Marshall?

—Tres meses —contestó Redfern tras titubear un momento.

—El capitán Marshall nos ha dicho que usted y ella se conocieron casualmente en una fiesta. ¿Es cierto lo que asegura ese caballero?

—Sí, señor.

—El capitán Marshall ha insinuado que hasta que ustedes no se encontraron aquí no entablaron verdadera amistad. ¿Es cierto, mister Redfern?

Patrick Redfern titubeó de nuevo.

—No, exactamente —dijo—. En realidad nos habíamos visto muchas veces antes de ahora.

—¿Sin conocimiento del capitán Marshall?

Redfern enrojeció ligeramente.

—Yo no sé si lo sabía o no —contestó.

—¿Y fue también sin conocimiento de su esposa, mister Redfern? —intervino Poirot.

—Creo que mencioné a mi esposa que había conocido a la famosa Arlena Stuart.

—¿Pero se enteró de la frecuencia con que se veían ustedes? —insistió Poirot.

—Bueno… quizá no.

—¿Convinieron usted y mistress Marshall en encontrarse aquí? —preguntó Weston.

Redfern guardó silencio un minuto. Luego se encogió de hombros.

—Supongo —dijo— que todo va a descubrirse y que es inútil seguir fingiendo con ustedes. Yo estaba chiflado por aquella mujer, loco, ciego, como ustedes quieran. Ella quiso que viniera aquí. Me resistí un poco y luego accedí. Confieso que no habría podido resistir a nada de lo que me pidiera. Ejercía un efecto dominador sobre la gente.

—La describe usted admirablemente —murmuró Hércules Poirot—. Era la eterna Circe.

—Hechizaba a los hombres —repitió Redfern con amargura—. Voy a ser franco con ustedes, señores. No quiero ocultarles nada. ¿De qué serviría? Como les he dicho, estaba ciego por ella. No sé si me correspondía o no. Pero lo fingía. Era una de esas mujeres que pierden el interés por un hombre en cuanto se apoderan de él en cuerpo y alma. A mí sabía que me tenía a su albedrío. Esta mañana, cuando la encontré en la playa, muerta, fue como si… —hizo una pausa— como si algo me hubiese golpeado entre los ojos. Me sentí ofuscado, aturdido…

—¿Y ahora? —preguntó Poirot, inclinándose hacia delante.

Patrick Redfern resistió sin pestañear la mirada de sus ojos.

—Les he dicho a ustedes la verdad. Lo que ahora necesito saber es qué parte de ella va a ser del conocimiento público. Mi conducta no pudo influir en nada en la muerte de aquella mujer, pero si se hace pública, va a ser muy humillante para mi esposa.

»¡Oh, ya sé —prosiguió rápidamente— que dirán ustedes que no me preocupé mucho por ella hasta ahora! Quizá sea cierto. Pero, aunque pueda parecer el peor de los hipócritas, la verdad real es que quiero a mi mujer… y que la quiero con toda mi alma. Lo otro fue una locura, una de esas idioteces que hacen los hombres… pero Cristina es diferente. Ella es la verdad. Aun en medio de mis extravíos no he dejado de pensar un instante que ella era la persona que realmente contaba en mi vida. —Hizo una pausa, suspiró, y dijo casi patéticamente—: ¡Quisiera poderles hacer creer eso!

—Yo le creo —dijo Poirot, inclinándose hacia delante—. ¡Sí, sí, yo le creo!

Redfern le dirigió una mirada de gratitud.

—Gracias —dijo.

El coronel Weston se aclaró la garganta.

—Puede usted estar seguro, mister Redfern —dijo—, de que no cometeremos indiscreciones inútiles. Si su pasión por mistress Marshall no desempeñó papel alguno en el asesinato, no habrá necesidad de mencionarla en el caso. Pero usted no parece darse cuenta de que su… su ofuscación por aquella mujer puede tener una relación directa con el asesinato. Puede constituir el móvil del crimen.

—¿El móvil? —repitió Patrick Redfern en tono de extrañeza.

—¡Sí, mister Redfern, el móvil! Él capitán Marshall quizá no estuviese enterado del asunto. Suponga usted que se enteró de pronto…

—¡Oh, Dios mío! —exclamó Redfern—. ¿Quiere usted decir que se enteró… y la mató?

—¿No se le había ocurrido a usted esa solución? —preguntó con alguna sequedad el coronel.

—No; nunca me pasó por la imaginación. No era probable que Marshall…

—¿Cuál fue la actitud de la mujer? —preguntó Weston.

—¿Se mostraba intranquila por si sus devaneos llegaban a los oídos del marido, o parecía indiferente?

—Más bien un poco nerviosa —contestó Redfern—. No quería que él sospechase nada.

—¿Parecía tenerle miedo?

—¿Miedo? No. Yo creo que no.

—Perdone, mister Redfern —intervino Poirot—, ¿se trató en alguna ocasión del divorcio?

Patrick Redfern movió la cabeza en rotundo gesto negativo.

—¡Oh, no! No se trató de nada semejante. Estaba por medio Cristina. Y estoy seguro de que Arlena nunca pensó en tal cosa. Estaba perfectamente satisfecha de su matrimonio con Marshall. Nunca pensó en mí como posible marido. Yo no era para ella más que una nueva conquista que calmaba su insaciable vanidad. Yo lo sabía, y, sin embargo, por extraño que parezca, eso no alteró mis sentimientos hacia ella…

Se extinguió su voz. Quedó pensativo.

Weston le volvió a la realidad del momento.

—Escuche, mister Redfern, ¿tuvo usted alguna cita particular con mistress Marshall esta mañana?

—Ninguna —contestó Redfern—. Generalmente nos veíamos todas las mañanas en la playa. Teníamos la costumbre de hacer alguna excursión en esquife.

—¿Se sorprendió usted al no encontrar a mistress Marshall esta mañana?

—Sí, mucho. No podía comprenderlo.

—¿Qué pensó usted?

—No sabía qué pensar. Tenía la esperanza de verla aparecer de un momento a otro.

—¿No tiene usted idea de con quién pudo ir a entrevistarse, dejando por primera vez de reunirse con usted?

Patrick Redfern se limitó a mover la cabeza con expresión de perplejidad.

—Cuando usted celebraba una entrevista con mistress Marshall, ¿dónde se encontraban?

—A veces nos reuníamos por la tarde en la Ensenada de las Gaviotas. Por la tarde no da allí el sol, y, generalmente, no va nadie. Nos citamos allí una o dos veces.

—¿Y nunca en la otra ensenada? ¿En la del Duende?

—No. La del Duende está orientada hacia el Oeste y la gente acude allí en botes y esquifes por la tarde. Nunca tratamos de reunimos por la mañana. Nos habríamos hecho notar demasiado. Por la tarde la gente se desparrama por la isla para dormitar y nadie se preocupa de dónde están los demás. Después de cenar, cuando hacía buena noche, acostumbrábamos también a dar juntos un paseo por diferentes partes de la isla.

—¡Ah, sí! —murmuró Hércules Poirot, y Patrick Redfern le lanzó una interrogadora mirada.

—¿Entonces no puede usted iluminarnos respecto a la causa que llevó a mistress Marshall a la Ensenada del Duende? —preguntó Weston.

—No tengo la menor idea —contestó Redfern con acento de sinceridad.

—¿Tenía algunos amigos por estos alrededores?

—No, que yo sepa.

—Piense ahora con atención en lo que le voy a preguntar, mister Redfern. Usted conoció a la señora Marshall en Londres. Tuvo usted, pues, que relacionarse con algunos miembros de su círculo. ¿Conoce usted a alguno que tuviera motivos de resentimiento contra ella? ¿Alguno, por ejemplo, a quien usted hubiera suplantado en su capricho?

Patrick Redfern reflexionó unos minutos. Luego contestó con firmeza:

—De verdad que no puedo recordar a nadie.

El coronel Weston tamborileó con los dedos sobre la mesa.

—Bien, no hay otra solución —dijo al fin—. Parece ser que nos quedan solamente tres posibilidades. La de un desconocido homicida, algún monomaníaco, que acertó a encontrarse por estos alrededores, parece un poco rara…

—Y, sin embargo, es la más verosímil.

—No es este un asesinato de «matorral solitario» —replicó Weston—. Aquella playa es un lugar bastante accesible. El asesino tuvo que llegar por la calzada, pasar por delante del hotel, subir a lo alto de la isla y bajar por aquella escalerilla, o bien llegar hasta allí en bote. Ninguno de los dos procedimientos es verosímil para un asesino casual.

—Dijo usted que quedaban tres posibilidades —recordó Patrick a Weston.

—¡Ah, sí! —dijo el coronel—. Existen dos personas en esta isla que tenían un motivo para matar a mistress Marshall: su marido, por una parte, y su esposa de usted, por otra.

—¿Mi esposa? ¿Cristina? —dijo Redfern, consternado—. ¿Piensa usted que Cristina tiene algo que ver en este asunto?

Se puso en pie y empezó a tartamudear en su incoherente apresuramiento por encontrar palabras.

—Está usted loco… completamente loco… ¿Cristina? ¡Pero si es imposible! ¡Es una suposición ridícula!

—Comprenda usted, mister Redfern —dijo Weston—, que los celos son un móvil poderosísimo. Las mujeres celosas pierden por completo el dominio de sí mismas.

—Cristina, no —replicó vehemente Redfern—. Cristina no es así. Era desgraciada, lo reconozco, pero nunca hubiera sido capaz de… ¡Oh, en ella no puede haber violencia alguna! Es inconcebible.

Hércules Poirot quedó pensativo. Violencia. La misma palabra que había empleado Linda Marshall.

—Además —prosiguió Redfern confidencialmente—, sería absurdo. Arlena era dos veces más fuerte físicamente que Cristina. Dudo que Cristina pudiera estrangular a un gato, y menos a una mujer fuerte y nerviosa como Arlena. Por otra parte, Cristina nunca había podido bajar a la playa por aquella escalerilla. No tiene cabeza para esa clase de equilibrios. ¡Le digo a usted que esta suposición es fantástica!

El coronel Weston se rascó la cabeza, pensativo.

—Bien —dijo—. Le concedo a usted que la hipótesis no parece muy verosímil. Pero el móvil es lo primero que tenemos que buscar. Móvil y oportunidad —añadió.

4

Cuando Redfern abandonó la habitación, el coronel Weston dijo sonriendo:

—No me pareció necesario decirle que su esposa ha probado la coartada. Quise oír lo que tenía que decir en su defensa.

—Se excitó un poco, ¿verdad?

—Los argumentos que expuso tienen la fuerza de una coartada —opinó Hércules Poirot.

—Eso es lo triste —rezongó el coronel—. Mistress Redfern no pudo cometer el delito porque es físicamente imposible. Y Marshall, que pudo cometerlo, no lo cometió, según todas las apariencias.

El Inspector Colgate tosió para anunciar su intervención.

—Excúseme, señor; he estado pensando en eso de la coartada. Si el capitán Marshall pensaba matar a su esposa, es posible que preparase las cartas de antemano.

—No es mala idea —convino Weston—. Debemos comprobar si…

Se interrumpió al ver que Cristina Redfern entraba en la habitación.

La joven estaba tranquila, como siempre, pero su tranquilidad era un poco forzada. Vestía una falda blanca, de tenis, y un pullover azul pálido. Este color acentuaba su rubicundez y su delicadeza casi anémica. Aquel rostro, pensó Hércules Poirot, no revelaba ni estupidez ni debilidad. Se leía en él resolución, valor y buen juicio.

«Linda mujercita —pensó el coronel Weston—. Un poco endeble quizá. Demasiado buena para ese asno de cabeza loca que tiene por marido. Pero el hombre es joven, y las mujeres le hacen a uno a veces cometer muchas tonterías imperdonables…».

—Siéntese, mistress Redfern. Se trata de un trámite de pura fórmula. Estamos preguntando a todo el mundo qué hicieron esta mañana. Como comprenderá, tiene que constar en nuestro informe.

Cristina Redfern hizo un gesto de conformidad y dijo con voz tranquila:

—¡Oh, sí, comprendo! ¿Por dónde quiere usted que empiece?

—Por lo primero que hizo usted, en el día —contestó Hércules Poirot—. ¿Qué es lo primero que hizo usted cuando se levantó esta mañana?

—Déjeme pensarlo. Al bajar a desayunar entré en la habitación de Linda Marshall y acordé con ella querríamos a la Ensenada de las Gaviotas aquella mañana. Quedamos en reunimos en el vestíbulo a las diez y media.

—¿No se bañó usted antes de desayunar, madame? —preguntó Poirot.

—No. Rara vez lo hago. Me gusta que el mar se temple bien antes de meterme en él —dijo sonriendo—. Soy una persona muy friolera.

—¿Pero su marido se baña a esa hora?

—¡Oh, sí! Casi siempre.

—¿Y mistress Marshall?

Se produjo un cambio en la voz de Cristina. Se hizo fría, casi mordaz.

—¡Oh, no, mistress Marshall era de esas personas que no hacen su aparición antes de media mañana!

—Perdón, madame —dijo Poirot con aire compungido—, la interrumpí a usted. Estaba usted diciendo que fue a la habitación de miss Linda Marshall. ¿Qué hora era?

—Me parece que las ocho y media… no, un poco más tarde.

—¿Y estaba miss Marshall ya levantada?

—Oh, sí, y había salido.

—¿Salido?

—Sí; dijo que había ido a bañarse.

Hubo una débil, una debilísima nota de turbación en la voz de Cristina. Aquello interesó a Hércules Poirot.

—¿Y después? —preguntó Weston.

—Después bajé, recogí mi caja de dibujo y mi cuaderno de apuntes y salimos.

—¿Usted y miss Linda Marshall?

—Sí.

—¿Qué hora era?

—Creo que las diez y media en punto.

—¿Y qué hicieron ustedes?

—Fuimos a la Ensenada de las Gaviotas. Ya saben ustedes que está en la parte oriental de la isla. Nos acomodamos allí. Yo me dediqué a dibujar y Linda a tomar baños de sol.

—¿A qué hora abandonaron ustedes la entenada?

—A las doce menos cuarto. Yo tenía que cambiarme de ropa para jugar al tenis a las doce.

—¿Llevaba usted reloj?

—No. Pregunté a Linda la hora.

—Comprendo. ¿Qué hicieron después?

—Recogí mis chismes de dibujo y volví al hotel.

—¿Y mademoiselle Linda? —preguntó Poirot.

—¿Linda? ¡Oh, Linda se metió en el mar!

—¿Estaba lejos del agua el sitio donde se sentaron ustedes? —preguntó Poirot.

—Nos colocamos en el límite de la marea alta. Justamente debajo de aquella roca, para que a mí me pudiera dar un poco de sombra y a Linda el sol.

—¿Linda Marshall se metió en el mar antes de que usted abandonase la playa?

Cristina frunció el entrecejo en su esfuerzo por recordar.

—Verá usted. Linda corrió playa abajo… yo cerré mi caja de dibujo… Sí, la oí palmetear en el agua mientras yo subía por el sendero.

—¿Está usted completamente segura de eso, madame? ¿Segura de que ella realmente se metió en el agua?

—¡Oh, sí!

La señora Redfern se le quedó mirando, extrañada. El coronel Weston la miró también con aire interrogador.

—Prosiga, mistress Redfern —dijo Poirot.

—Volví al hotel, me cambié de ropa, y bajé a la pista de tenis, donde me reuní con los demás.

—¿Quiénes eran?

—El capitán Marshall, mister Gardener y miss Darnley. Jugamos dos partidas. Nos disponíamos a retirarnos cuando llegó la noticia de… de lo de mistress Marshall.

—¿Y qué pensó usted, madame, cuando se enteró de esa noticia? —preguntó Poirot con avidez.

—¿Que qué pensé?

Su rostro mostró una leve repugnancia ante aquella pregunta.

—Sí.

—Que lo sucedido era una cosa horrible —contestó lentamente Cristina.

—¿Pero qué significó el suceso para usted… personalmente? —insistió Poirot.

Ella le lanzó una rápida mirada… una mirada de súplica. Él respondió a ella y dijo con voz tranquilizadora:

—Acudo a usted, madame, como a mujer inteligente y de buen criterio y sentido. Durante el tiempo que lleva usted aquí, ¿formó alguna opinión de mistress Marshall, de la clase de mujer que era?

—Supongo que todos hacemos lo mismo cuando paramos en un hotel —dijo cautamente Cristina.

—Ciertamente que es la cosa más natural. Por eso pregunto a usted, madame, si se sorprendió realmente por la forma de su muerte.

—Me parece que comprendo lo que quiere usted decir. No, en realidad no me sorprendió. Me emocionó, si acaso. Era de esas mujeres…

Poirot termino la frase por ella.

—A quienes suelen suceder tales cosas. Sí, madame, eso es lo más sensato y verdadero que se ha dicho en esta habitación esta mañana. Dejando a un lado todo sentimiento personal, ¿qué pensaba usted realmente de la difunta señora Marshall?

—¿Vale la pena concretar eso ahora? —preguntó Cristina Redfern.

—Opino que sí.

—Bien… ¿qué puedo decirle? —su pálida piel se coloreó de pronto. Se alteró la cuidada calma de sus gestos. Apareció por breve espacio de tiempo la mujer rudamente natural.

—¡Era una de esas mujeres, a mi juicio, indignas de vivir! No hizo nada para justificar su existencia. No tenía imaginación ni talento. No pensaba en otra cosa que en hombres y vestidos, ni tenía otro ideal que causar admiración. ¡Un ser inútil, un parásito! Era atractiva para los hombres… y vivía para esa clase de vida. Por eso no me sorprendió el final que ha tenido. Estaba mezclada con todo lo sórdido… chantaje, envidia, violencia… toda clase de emociones brutales y canallas…

Guardó silencio, ligeramente jadeante. Sus labios se fruncieron en gesto de repugnancia y disgusto. El coronel Weston pensó que no se podría haber imaginado más completo contraste con Arlena Stuart que Cristina Redfern. Pensó también que cuando a uno se le ocurre casarse con una Cristina Redfern, la atmósfera se hace tan rarificada que las Arlena Stuart de este mundo adquieren un particular atractivo.

E inmediatamente después de estos pensamientos, una sola palabra de las pronunciadas por Cristina atrajo su atención con particular intensidad.

Entonces se inclinó ligeramente y preguntó:

—Mistress Redfern, ¿por qué al hablar de Arlena mencionó usted la palabra «chantaje»?