Desenlace

¿A qué parte del mar ártico había sido arrastrado el Saint-Enoch, desde el momento en que se había separado del escollo, es decir, desde veinticuatro horas antes?

Al levantarse la bruma, Bourcart había observado que su navío se dirigía hacia el Noroeste. Si no se había separado de tal dirección, a la salida del estrecho de Behring, sus compañeros y él podrían tal vez tocar en tierra firme, dirigiéndose hacia el litoral de Siberia o a las islas vecinas, y el repatriamiento se efectuaría entonces en condiciones menos penosas que a través de los interminables espacios de la Alaska americana.

La noche había llegado; una noche oscura y glacial con un frío de 10° C. bajo cero.

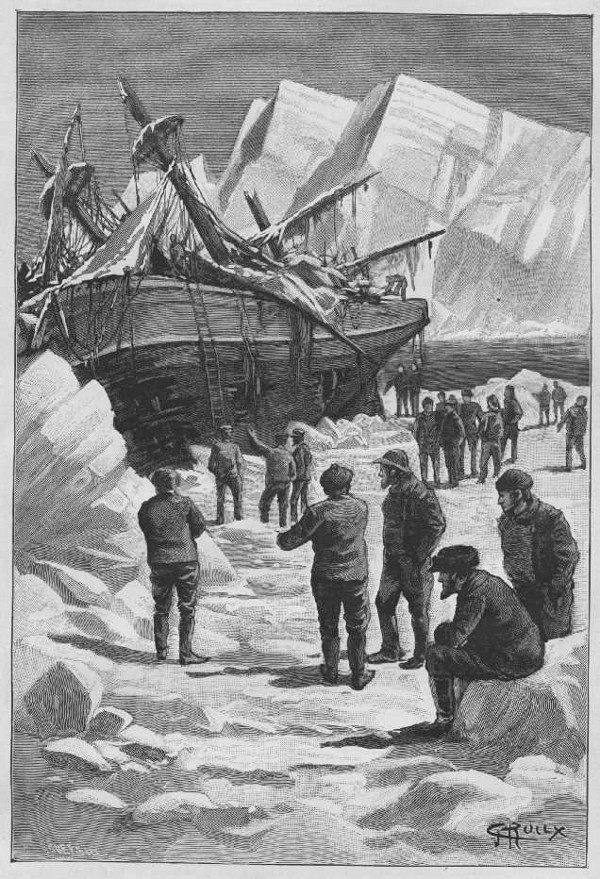

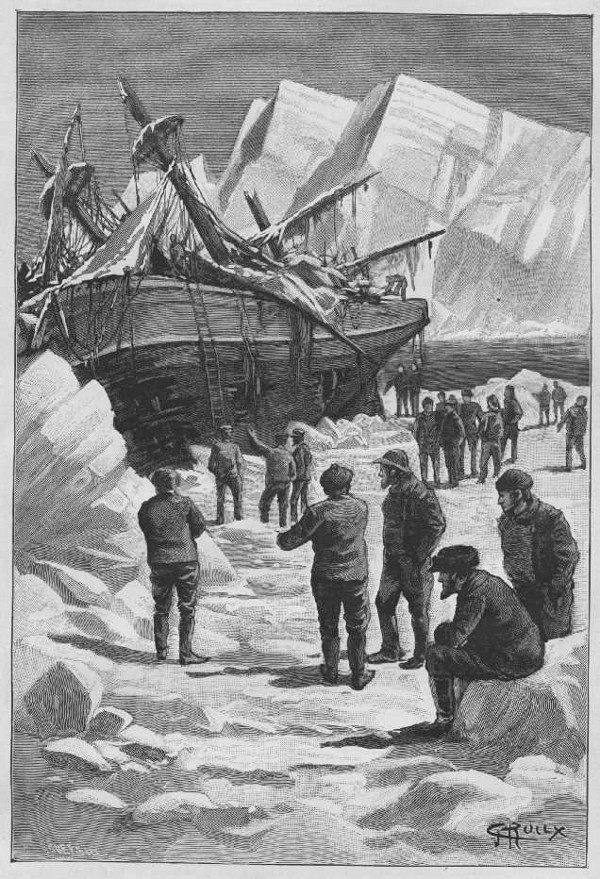

El choque había sido tan violento, que los palos menores del navío se rompieron, al mismo tiempo que el casco se desfondaba.

Fue milagroso que nadie quedara gravemente herido; algunos contusos solamente. Los hombres lanzados contra los empalletados pudieron poner la planta sobre el campo de hielo, y Bourcart y sus oficiales se reunieron a ellos en seguida.

No había más recurso que esperar al día; pero, en vez de permanecer al aire libre durante largas horas, lo mejor era subir a bordo. El capitán dio la orden de hacerlo así. Aunque no era posible encender, fuego ni en el cuadro ni en el puesto, casi enteramente destruidos, por lo menos la tripulación estaría allí al abrigo de los rafales de nieve que se desencadenaban furiosamente.

Al alba, Bourcart vería las medidas que conviniera adoptar.

El Saint-Enoch se había enderezado al chocar contra la base del banco de hielo. ¡Pero qué irreparables averías! El casco abierto en varios sitios bajo la línea de flotación, el puente desfondado, los tabiques interiores de los camarotes dislocados. Sin embargo, bien o mal, los oficiales pudieron instalarse en el interior de la toldilla, y los marineros en la cala y el puesto.

Tal había sido el desenlace de aquella situación, por lo menos en lo que se refería al fenómeno provocado por el irresistible movimiento del fondo oceánico entre el paralelo 50 y el 70.

Ahora… ¿qué iba a ser de los náufragos del Saint-Enoch y del Repton?

El capitán Bourcart y el segundo habían podido encontrar sus mapas. Alumbrados por un farol, procuraban determinar la posición del Saint-Enoch.

—Desde la noche del 22 hasta el 23 de octubre —dijo Bourcart—, esta ola nos ha llevado hacia el Noroeste de la mar polar.

—¡Y con velocidad que se puede calcular en cuarenta leguas por hora! —respondió Heurtaux.

—No me sorprendería que hayamos tocado en los parajes de la tierra Wrangel —declaró el capitán.

Sí. Bourcart no se engañaba; si el banco de hielo se apoyaba en aquella tierra vecina de la costa siberiana, no sería preciso más que atravesar el estrecho de Long para llegar al país de las Tchouktchis, cuya punta más avanzada sobre el océano Glacial es el cabo Norte.

Pero tal vez era de lamentar que el Saint-Enoch no hubiera sido arrojado más al Oeste, sobre el archipiélago de Nueva Siberia. En la embocadura del Lena, el repatriamiento hubiera podido efectuarse en mejores condiciones, y en la región de las Yacoutes que atraviesa el Círculo Polar, no faltan las aldeas.

En fin, la situación no era desesperada. Los náufragos no carecían de algunas probabilidades de salvación. ¡Pero cuántas fatigas, privaciones y miserias sería preciso pasar!… ¡Caminar durante centenares de millas sobre aquellos témpanos, sin abrigo, expuestos a todos los rigores de aquel clima en la estación invernal! Y aún faltaba que el estrecho de Long estuviera solidificado por el frío en toda su extensión para permitir llegar a la costa siberiana.

—¡Lo peor —dijo Heurtaux— es que las averías del Saint-Enoch no sean reparables!… De lo contrario, hubiera sido posible hacer un canal a través de los témpanos, y nuestro barco hubiera podido volver a la mar.

—¡Además —añadió Bourcart—, no podemos disponer ni de una embarcación!… Con los restos del Saint-Enoch, tal vez lograríamos construir una capaz para albergar cincuenta hombres… pero, ¿no nos faltarían los víveres antes de que estuviera terminada?

Apareció el día, y apenas si el sol mostró su disco pálido, sin calor, casi sin luz sobre el horizonte.

El icefield se extendía hasta perderse de vista al Oeste y al Este. Al Sur se abría el estrecho de Long, lleno de témpanos, del que el invierno iba a hacer una superficie no interrumpida hasta el litoral asiático. Verdad que, mientras aquellos parajes no estuvieran solidificados en toda su extensión, Bourcart y sus compañeros no podrían franquearlos para ganar el continente.

Todos abandonaron el barco, y el capitán procedió a practicar la visita de inspección al Saint-Enoch. No había que hacerse ilusiones: el casco hablase roto al chocar contra el banco de hielo, las varengas estaban inservibles, las cuadernas destrozadas, los bordajes sueltos, la quilla rota, el timón desmontado, el codaste torcido. Imposible reparar tantas averías, como lo declararon, después del examen, el carpintero Ferut y el herrero Thomas.

No había más que elegir entre estos dos partidos:

O ponerse en camino aquel mismo día, cargando con los víveres que restaban, y subir al Oeste hacia la parte del mar, tal vez cogida por los hielos hasta el litoral bajo la influencia de la corriente polar, o establecer un campamento al pie del banco de hielo y esperar a que el paso del estrecho de Long estuviese practicable para los peatones. Los dos proyectos tenían su pro y su contra. En todo caso, no podía pensarse en permanecer en aquel sitio hasta el regreso de la estación templada. Admitiendo que se pudiese formar una especie de cueva, en la parte baja del banco, como algunos balleneros han hecho, ¿cómo vivir durante siete u ocho meses? No hay que olvidar que era preciso alimentar a cincuenta y seis hombres y que los víveres no alcanzarían para más de tres semanas reduciéndose a lo estrictamente preciso. Contar con la caza o la pesca era inseguro. Además, ¿cómo hacer lumbre, a no ser aprovechando los restos del navío? Y, después, ¿qué sería de los náufragos?

Respecto a la llegada de algún barco a aquellos parajes, transcurrirían las dos terceras partes del año antes de que fueran navegables.

El capitán Bourcart resolvió, pues, emprender la marcha así que se terminara la construcción de los trineos que, a falta de perros, serían arrastrados por los hombres.

Este proyecto adoptado por la tripulación del Saint-Enoch, lo fue igualmente, y sin discusión, por el personal del Repton.

Quizás los ingleses hubieran preferido ponerse separadamente en camino; pero, faltos de víveres, no hubieran podido hacerlo, y el capitán Bourcart se hubiera negado a suministrárselos en tales condiciones.

¿Estaban los náufragos seguros de la posición del icefield?

¿Tenían la certeza de encontrarse en la vecindad de la tierra de Wrangel? Cuando el doctor Filhiol hizo esta pregunta al capitán Bourcart, respondió éste:

—No puedo afirmarlo de manera positiva. Si mis instrumentos no estuvieran rotos, yo hubiera podido indicar nuestra posición. Sin embargo, creo que este icefield debe de estar en las proximidades de la tierra de Wrangel, a menos que no sufra la acción de una corriente que empujaría al Oeste o al Este del estrecho de Behring.

La hipótesis era lógica; pero era difícil reconocer si el campo de hielo estaba inmóvil o si derivaba con el banco.

En efecto: dos fuertes corrientes atraviesan estos parajes. La una viene del Noroeste dando la vuelta al cabo Oriente de la península de las Tchouktschis; la otra del Norte, para reunirse a la primera que sube a lo largo de la costa de Alaska hasta la Punta de Barrow.

Fuera lo que fuera, la marcha estaba decidida. A la orden del capitán, Cabidoulin, el carpintero y el herrero se pusieron a la faena. Se trataba de construir tres trineos con los materiales retirados del Saint-Enoch, cuyo casco continuaría sirviendo de refugio a los náufragos. Los mástiles y vergas suministrarían combustible del que se llevaría lo más que se pudiera.

El trabajo debía durar tres días, no perdiendo tiempo. Los ingleses ofrecieron sus servicios, y Bourcart contaba con aprovecharlos, sobre todo durante el camino, pues todos los brazos serían precisos para arrastrar los trineos en el curso de tan largo viaje.

Varias veces los dos capitanes, los tenientes y el doctor Filhiol subieron a la cima del banco de hielo, cuyas pendientes eran practicables. Desde aquella altura de trescientos pies, el campo de la vista se extendía unos cincuenta kilómetros. Ninguna tierra se distinguía con ayuda de los catalejos. En dirección Sur, la mar arrastrando témpanos y no el icefield ininterrumpido. Era de suponer que transcurrirían algunas semanas antes de que el estrecho de Long estuviera helado en toda su extensión, si era el estrecho de Long lo que aparecía en aquel lado.

Durante estos tres días el campamento no fue turbado por la visita de los osos blancos. Dos o tres de estos animales, que no dejan de ser temibles, después de haberse mostrado entre los témpanos, se retiraron así que se intentó perseguirles.

En fin, el 26 de octubre por la noche los trineos quedaron terminados. Cargóse en ellos las cajas de conserva, carnes, legumbres, galleta y gran provisión de madera, y un lío formado con las velas para establecer tiendas cuando las tempestades de nieve hicieran impracticable el camino.

Al siguiente día, después de una última noche pasada en el barco y de una comida en el mismo sitio, Bourcart y sus compañeros, el capitán King y los suyos, se pusieron en marcha.

No se efectuó la partida sin viva emoción. ¡Los ojos no abandonaron aquel resto que había sido el Saint-Enoch hasta el momento en que desapareció tras las alturas del banco de hielo!

El contramaestre Ollive, todavía lleno de confianza, decía al tonelero:

—Y bien, viejo… De esto saldremos bien… Volveremos a ver el muelle del Havre.

—Nosotros… ¿quién sabe?… pero no el Saint-Enoch — se contentó con responder Juan María Cabidoulin.

No hay para qué referir con detalles los incidentes del viaje por la superficie del icefield. El mayor peligro consistía en que faltasen víveres o combustible, si el camino se prolongaba.

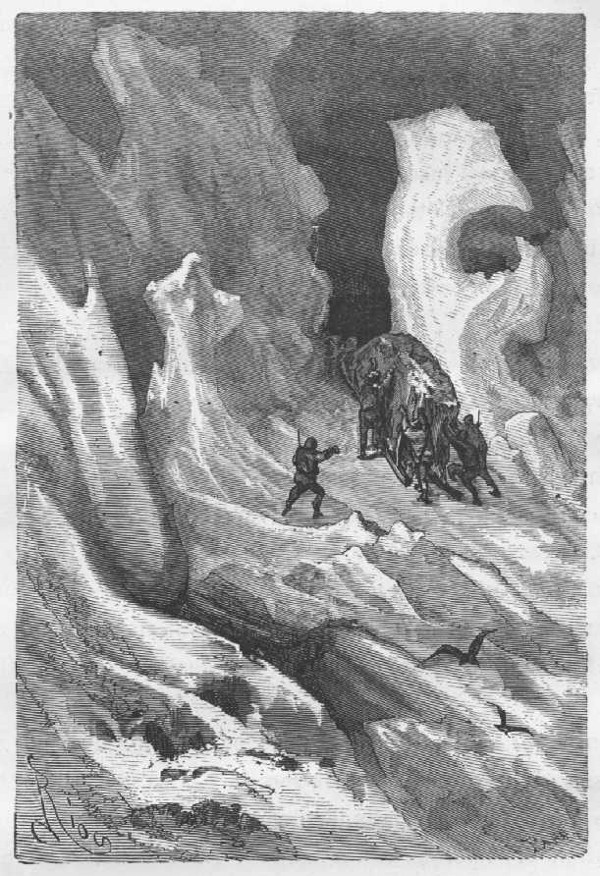

La caravana marchaba en orden regular. Los dos tenientes iban a la cabeza. A veces se alejaban una o dos millas, a fin de reconocer el camino, cuando los témpanos lo obstruían: entonces era preciso dar la vuelta en torno de los altos icebergs, lo que aumentaba el camino.

La temperatura oscilaba entre 20 y 30 grados bajo cero, media ordinaria en aquella latitud al principio del período invernal.

Los días transcurrían, y al Sur del icefield se extendía invariablemente la mar, cubierta de témpanos flotantes. El capitán Bourcart observaba que una, corriente bastante rápida arrastraba aquellos témpanos en dirección Oeste, es decir, hacia el estrecho de Long, cuya entrada occidental los trineos debían ya haber pasado.

Al Sur se desarrollaba probablemente el ancho brazo de mar que limitan las islas Liakhov y el archipiélago de Nueva Siberia.

Cuando hablaba con sus oficiales respecto a las eventualidades de lo porvenir, el capitán Bourcart expresaba el temor de verse obligado a subir hasta aquellas islas que varios centenares de millas separan del continente asiático. Apenas si la caravana podía recorrer doce por día, pues al descanso eran destinadas doce horas. Además, como los días de octubre son de corta duración en aquella latitud, y el sol no describe sobre el horizonte más que una curva cada vez más estrecha, el camino se efectuaba en medio de una semioscuridad y al precio de grandes fatigas.

Sin embargo, aquellos hombres animosos no se quejaban. Nada había que reprochar a los ingleses que tomaban parte en el arrastre de los trineos. Cuando Bourcart daba la señal de alto, se formaban tiendas utilizando las velas, se distribuía el alimento, se encendía el hornillo, se preparaba alguna bebida caliente, grog o café, y todos dormían hasta la nueva partida. ¡Pero qué sufrimientos cuando los huracanes se desencadenaban con violencia desconocida y la nieve se extendía sobre el hielo, cuando la marcha se efectuaba contra el viento en medio de espeso y cegador polvo blanco!… Nada se veía a algunos metros. La dirección no podía ser indicada más que con la brújula, cuya aguja enloquecida no daba indicaciones suficientes. Bourcart (no lo confesaba más que a Heurtaux) se sentía perdido a través de aquellas inmensas soledades. Veíase reducido a seguir por la orilla del icefield que batían las olas. La mar se extendía siempre al Sur.

¿Sería preciso embarcarse en aquellos témpanos en deriva y lanzarse en brazos del azar para llegar a la costa siberiana?… No…

Conforme la temperatura descendiese, aquellos témpanos, oprimidos los unos contra los otros, acabarían por formar un solo campo sólido. Pero si transcurrían algunas semanas antes de que la mar se solidificase, los víveres, a pesar de la economía impuesta, y la leña, cuyo consumo se reducía a la cocción de los alimentos, faltarían. Ya varios de los grumetes estaban al cabo de sus fuerzas, y el doctor Filhiol los cuidaba lo mejor que podía. ¡Ah! ¡Cuántas fatigas se hubieran evitado si se hubiera podido disponer de perros para el arrastre de los trineos como en las heladas planicies de Siberia! Dotados de maravilloso instinto, estos animales saben orientarse en medio de los torbellinos de nieve cuando sus dueños están reducidos a la impotencia.

Así se llegó al 19 de noviembre.

Veinticuatro días habían transcurrido desde la partida. No había sido posible descender hacia el Sur, allí donde Bourcart esperaba encontrar los puntos avanzados del continente en las proximidades de las islas Liakhov.

Los víveres estaban casi consumidos, y antes de cuarenta y ocho horas los náufragos no tendrían más que detenerse en su último campamento y esperar allí la más horrible de las muertes.

—¡Navío!… ¡Navío!

Al fin este grito fue lanzado por Romain Allotte en la mañana del 20 de noviembre, y ante las miradas de todos apareció el barco que el lugarteniente acababa de señalar.

Era un tres mástiles, un ballenero que, con todas las velas desplegadas, se dirigía hacia el estrecho de Behring.

Bourcart y sus compañeros, abandonando los trineos, encontraron bastantes fuerzas para correr hacia la orilla del icefield.

Allí hicieron señales; dispararon fusiles.

Fueron vistos y oídos. El barco se puso en seguida al pairo y dos botes se separaron de él.

Media hora después los náufragos estaban a bordo, salvados por aquella intervención que se puede llamar providencial.

Aquel navío, el World, de Belfast, capitán Morris, después de haber terminado algo tarde su campaña de pesca, volvía a Nueva Zelandia.

Inútil es decir que tanto los tripulantes del Saint-Enoch como los del Repton, fueron admirablemente acogidos. Y cuando los dos capitanes refirieron las extraordinarias circunstancias en que sus navíos se habían perdido, se les prestó entero crédito.

Un mes después el World desembarcaba en Dunedin a los supervivientes de aquel siniestro marítimo.

Al despedirse el capitán King, dijo al capitán Bourcart:

—Usted nos recogió a bordo del Saint-Enoch. Le doy a usted las gracias.

—También nosotros agradecemos a su compatriota, el capitán Morris, que nos haya recogido a bordo del World — respondió el capitán Bourcart.

—Ahora nos vamos a separar.

—Así es…

—Adiós…

—Adiós…

Y esto fue todo.

Respecto al kraken, calamar, cefalópodo o serpiente de mar, como se le quiera llamar, el World, a despecho de los pronósticos de Cabidoulin, fue bastante afortunado para no encontrarlo durante su travesía de la mar polar a Nueva Zelandia. Por otra parte, ni Bourcart ni sus compañeros le vieron durante su travesía de Nueva Zelandia a Europa. Los tenientes Coquebert y Allotte comprendían al fin que una ola enorme, dotada de incomparable velocidad era quien había arrastrado al Saint-Enoch al banco de hielo.

Pero Juan María Cabidoulin, y con él la mayoría de los tripulantes, se aferraban a su creencia del prodigioso monstruo marino.

En todo caso, no hay certeza de que los océanos encierren semejantes animales; y en espera de que los ictiólogos demuestren la existencia de ellos y decidan a qué familia pertenecen y en qué género y especie deben ser clasificados, vale más colocar entre las leyendas lo que de ellos se refiere.

El capitán Bourcart y sus compañeros regresaron, pues, al Havre, aunque esta vez no fue a bordo de su barco; pero, gracias al producto de la venta del primer cargamento en Victoria de Vancouver, la campaña produjo algunos beneficios, y en lo que se refiere al Saint-Enoch, la pérdida de éste fue a cuenta de la Sociedad de Seguros. No obstante, las lágrimas asomaban a los ojos del capitán Bourcart cuando éste pensaba en su pobre barco abandonado al pie del banco ártico.

En lo que concierne a Cabidoulin y el contramaestre Ollive, se ofrecían recíprocamente las botellas de aguardiente y de ron apostadas durante el viaje. Y cuando el contramaestre dijo al otro:

—Y bien… ¿tú sigues creyendo siempre…?

—Sí… creo…, sobre todo después de lo que nos ha sucedido —respondió Cabidoulin.

—¿Afirmas, pues, haber visto al monstruo?

—Como te estoy viendo a ti.

—¿Soy yo acaso uno?

—¡Sí, puesto que no me crees!

—Gracias.

Como se ve, el tonelero no ha cambiado de opinión. Persiste en admitir la existencia del monstruo, y en sus sempiternas historias mezcla siempre el relato de las aventuras del Saint-Enoch. Pero seguramente esta campaña habrá sido la última de Juan María Cabidoulin.