Hacia el norte

¿Dónde iba en tal forma el Saint-Enoch, bajo la acción de un motor de tan prodigiosa fuerza, con la proa tan pronto al Nordeste como al Noroeste?

En medio de la profunda oscuridad era imposible distinguir nada. El capitán Bourcart y sus oficiales pretendían en vano conocer la dirección. La tripulación había llegado al paroxismo del espanto. No quedaba ni uno de los botes en que se hubiera podido encontrar refugio, por haberse roto las amarras en el momento en que el navío se puso en marcha.

El Saint-Enoch huía con tal rapidez, que los hombres hubieran sido derribados por la violencia del aire. Tuvieron que tenderse en el suelo, al pie de los mástiles, abandonando la toldilla para no caer al mar. La mayor parte de los marineros buscó refugio en el puesto y en el castillo; Bourcart, el capitán King, el doctor Filhiol, el segundo y los tenientes se refugiaron en el interior del cuadro.

Hubiera sido peligroso permanecer en el puente, pues la arboladura amenazaba venirse abajo.

¿Qué se podía hacer?… En aquella noche negra ni se veía ni se oía nada. El espacio se llenaba de continuados mugidos, a los que se añadían los silbidos del viento a través del aparejo, aunque la brisa no soplase. Si el huracán se hubiera desencadenado con aquel furor, habría disipado la intensa bruma, y a través de las desgarraduras de las nubes se hubieran visto algunas estrellas.

—No —dijo Heurtaux—, el tiempo sigue en calma, y la violencia del viento sólo proviene de la velocidad que llevamos.

—Preciso es, pues, que la fuerza de este monstruo sea extraordinaria —dijo el teniente Allotte.

—¡Monstruo!… ¡Monstruo! —repitió el capitán Bourcart.

Y a pesar que el o parecía evidente, lo mismo que el doctor Filhiol, el segundo y el contramaestre Ollive, rehusaban aún admitir la existencia de un animal, serpiente gigantesca o sauriano colosal, capaz de arrastrar un navío de quinientas toneladas con aquella inverosímil impetuosidad. Un reflujo provocado por alguna conmoción submarina, una marea de infinito poder, todo lo que se quiera, excepto creer las absurdas historias de Juan María Cabidoulin.

La noche transcurrió en estas condiciones. Ni la dirección ni la posición del barco se habían modificado. Al amanecer, el capitán Bourcart y sus compañeros quisieron observar el estado de la mar.

Suponiendo que el tonelero tuviera razón, ¿quién sabe si, el animal no mostraría algunas partes de su cuerpo, y aun sería posible herirle mortalmente, librando al navío de su formidable abrazo?

¿Pertenecía a ese género de cefalópodos, conocidos con el nombre de pulpos, con cabeza de caballo, pico de buitre y tentáculos que se habían agarrado en torno del Saint-Enoch? ¿No se le podría más bien considerar comprendido entre los articulados cubiertos a un espeso caparazón, plesiosauros, cocodrilos gigantes? ¿Era uno de esos calamares, krakens o mantas, ya vistos en algunos parajes del Atlántico o del Pacífico, de dimensiones que ni soñar se pueden tan siquiera?

Llegó el día, tristón, cubierto de opaca niebla. Nada dejaba prever que ésta se disolviese ni perdiera su extraordinaria intensidad.

Era tal la velocidad del Saint-Enoch, que el aire azotaba los rostros como metralla. Fue imposible mantenerse sobre el puente.

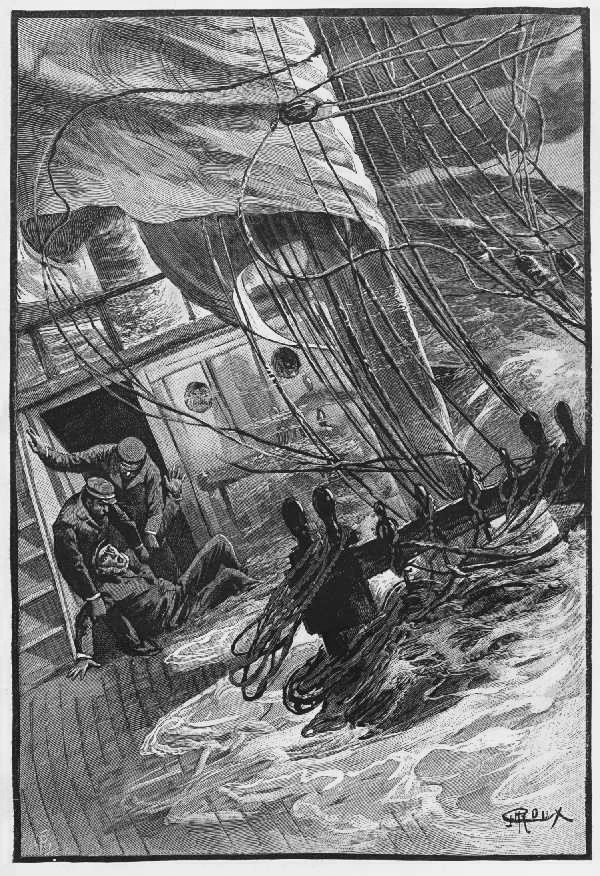

El capitán Bourcart y sus oficiales tuvieron que resguardarse en el interior. El contramaestre Ollive intentó arrastrarse hasta el empalletado; pero no pudo conseguirlo, y fue lanzado tan brutalmente, que faltó poco para que se estrellase contra la escalera de la toldilla.

—¡Veinte mil diablos! —exclamó cuando los dos tenientes le hubieron levantado—. ¡He creído que no quedaría en estado de pagar la botella a ese viejo Cabidoulin!

El capitán Bourcart había advertido que el Saint-Enoch, cogido de través, se inclinaba a babor hasta creer que iba a irse a pique.

La tripulación no había abandonado ni el puesto ni el castillo. En medio de las brumas hubiera sido difícil comunicarse desde la proa a la popa. Por fortuna, la despensa contenía bastantes víveres, bizcochos y conservas, para asegurar la alimentación a bordo.

—¿Qué hacer? —dijo el segundo.

—Veremos, Heurtaux —respondió Bourcart—. Esta situación no puede prolongarse.

—¡A menos que no seamos arrastrados hasta el mar glacial! —respondió el teniente Allotte.

—¡Y que el Saint-Enoch haya podido resistir! —añadió el teniente Coquebert.

En este momento, a los mugidos que, al parecer, se escapaban de las bajas zonas, se unió un estrépito espantoso. En seguida el contramaestre Ollive, que se arrastró hasta la toldilla, gritó estentóreamente:

—¡La arboladura acaba de caer!

Suerte fue que nadie se hubiera aventurado a salir al puente.

Obenques, brandales, estays habían cedido a las sacudidas del barco. Los masteleros de juanetes y los de gavia se habían caído con sus vergas. Sólo restaban los palos menores con sus gavias contra las que golpeaban las velas que no tardaron en volar hechas pedazos. El navío, desamparado de tal modo, no perdió nada de su velocidad, y los restos caídos le seguían en aquel irresistible arrastre hacia el norte del Pacífico.

—¡Ah… mi pobre Saint-Enoch!

Hasta entonces no había perdido la esperanza de que su barco pudiese emprender de nuevo la navegación en condiciones normales. En efecto: admitida la existencia de un monstruo marino, era evidente que el tal monstruo, por poderoso que fuera, no tendría fuerza para arrastrar al Saint-Enoch al abismo.

Lo hubiera ya hecho; así, pues, acabaría por fatigarse con tal carga y no iría a estrellarse con él en algún litoral de la costa asiática o de la costa americana.

Sí… Bourcart había hasta entonces, esperado que el navío saldría del peligro sano y salvo. Pero al presente, sin mástiles ni velas, y en la imposibilidad de reparar sus averías, ¿qué se podía esperar?

Situación extraordinaria en verdad, y Juan María Cabidoulin no se engañaba, al decir:

—¡No se ha visto todo lo que hay que ver en cosas del mar!… ¡Aún queda mucho!

Sin embargo, no eran el capitán Bourcart y sus oficiales hombres que se dejasen vencer por la desesperación. Mientras aquel casco estuviera bajo sus pies no creerían haber perdido todas las probabilidades de salvación. ¿Pero podrían vencer el terror al que los tripulantes se abandonaban?

Los relojes indicaban las ocho de la mañana. Habían, pues, transcurrido doce horas desde que el Saint-Enoch se había puesto en marcha.

Evidentemente, la fuerza de tracción, cualquiera que el a fuese, debía ser prodigiosa, y no menos prodigiosa la velocidad impresa al barco. Los demás, algunos sabios han calculado (¡qué no han calculado y qué no calcularán en lo porvenir!) el poder de los grandes cetáceos. Una ballena de veintitrés metros de longitud y de setenta toneladas de peso, posee la fuerza de ciento cuarenta caballos de vapor, o sea la de cuatrocientos veinte caballos de tiro, fuerza que no desarrollan las más perfeccionadas locomotoras.

¿Quizás, como decía el doctor Filhiol, llegará un día en que los barcos se harán remolcar por un tiro de ballenas, y los globos por águilas, cóndores o buitres? En fin, por las cifras indicadas, puede calcularse cuál debía ser la fuerza mecánica de un monstruo marino que debía medir de cuatrocientos a quinientos pies de largo.

El doctor Filhiol preguntó al capitán Bourcart en cuánto calculaba la marcha del Saint-Enoch, marcha que parecía uniforme.

El capitán respondió:

—No debe ser menos de cuarenta leguas por hora.

—¿Hemos andado, pues, cerca de quinientas leguas desde hace doce horas?

—Sí… ¡cerca de quinientas leguas!

Aunque esto sea para sorprender, lo cierto es que existen ejemplos de rapidez aún superior. Y precisamente en el Océano Pacífico hablase producido el siguiente fenómeno, señalado algunos años antes por un comandante de estaciones navales.

Después de un violento temblor de tierra en las costas del Perú, una inmensa ondulación del Océano se extendió hasta el litoral australiano. En saltos precipitados, aquella ola de dos leguas de longitud recorrió casi una tercera parte del Globo en vertiginosa velocidad, calculada en ciento ochenta y tres metros por segundo, o sea seiscientos cincuenta y ocho kilómetros por hora. Lanzada contra los numerosos archipiélagos del Pacífico, precedida de lejana oscilación submarina, su llegada se anunciaba por un gran ruido en los alrededores de las tierras, y, franqueado el obstáculo, caminaba aún más rápidamente.

El capitán Bourcart conocía este hecho, referido en el Journal du Havre, y después de habérselo citado a sus compañeros, añadió:

—No me asombraría que fuésemos testigos y víctimas de un fenómeno de ese género. Un movimiento volcánico se habrá producido en el fondo del Océano, y he aquí el origen del desconocido escollo en que ha varado el Saint-Enoch. Después, lo mismo que a continuación del temblor de tierra del Perú, una enorme ola ha surgido, y tras arrancarnos del escollo, nos arrastra hacia el Norte.

—En mi opinión —declaró Heurtaux, viendo al capitán King hacer un gesto de aprobación—, esto parece más admisible que la existencia de un monstruo marino.

—¡Y qué monstruo! —añadió el doctor Filhiol—. ¡Capaz de transportar nuestro navío con velocidad de cuarenta leguas por hora!

—¡Bien! —respondió el contramaestre Ollive—. ¡Digan ustedes eso a Juan María Cabidoulin, y verán ustedes si abandona la idea de su kraken o su serpiente de mar!

Poco importaba, en suma, que el tonelero se empeñase en seguir creyendo sus historias fantástico-marinas. Lo esencial hubiera sido poder conocer hasta qué latitud el Saint-Enoch podía ser arrastrado aquel día.

El capitán Bourcart tomó el mapa y pretendió establecer la posición. Verosímilmente, la dirección seguida era mantenida hacia el Norte. Podía, pues, admitirse que el navío, después de haber franqueado las Kouriles a lo largo de la última isla, había atravesado el mar de Behring. De otro modo, hubiera naufragado, ya en este archipiélago ya en las Aleutinas, más al Este. En la superficie de esta ensenada, ninguna tierra emergía que pudiera ser obstáculo. Hasta, dada su velocidad, el barco debía haber franqueado aquel estrecho de quince leguas. Pero, franqueándole, hubiera bastado que la inmensa ola oblicuase algunas millas al Este o al Oeste para arrojarse en el cabo Oriente de Asia o en el cabo del Príncipe de Gales de la tierra americana. Pero, puesto que esto no había acontecido, ¿podía dudarse que el Saint-Enoch no estuviese ya en pleno Océano Ártico?

El doctor Filhiol preguntó al capitán Bourcart:

—¿A qué distancia de ese escollo se encontraba, pues, el mar polar?

—A unos diecisiete grados —respondió el capitán—; lo que, a veinticinco leguas por grado, da cerca de cuatrocientas veinticinco leguas…

—De modo —dijo Heurtaux— que no debemos estar lejos del paralelo setenta.

¡El paralelo 70 es el que limita el océano Ártico, y en aquella época el banco polar debía estar próximo!

Los cincuenta y seis hombres embarcados en el Saint-Enoch corrían verosímilmente a la más espantosa catástrofe.

El navío se perdería en medio de las soledades hiperbóreas.

En aquella latitud se encontrarían los hielos ya inmovilizados más allá del estrecho de Behring, los icefields, los icebergs y el infranqueable banco polar.

¿Y qué sería de los tripulantes, admitiendo que no fueran tragados por el abismo tras violento choque? Si conseguían refugiarse sobre algún témpano o en uno de los archipiélagos de tales parajes, Nueva Siberia, la tierra de Wrangel o algún otro grupo, a centenares de leguas de las costas de Asia y de América, sobre una de esas islas inhabitadas e inhabitables, sin víveres, sin abrigo, expuestos a los fríos intensos que desde octubre envuelven las regiones del mar Glacial, ¿qué suerte les esperaba? Invernar en tales sitios sería imposible, ¿y cómo llegar a las provincias de la Siberia o de la Alaska?…

Cierto que al salir del estrecho de Behring, la enorme ondulación oceánica, teniendo más ancho espacio para extenderse, debía perder en fuerza y velocidad. Además, ¿no se debía contar con la baja que indicaba la columna barométrica? En medio de los rafales, sobre una mar agitada, cuando el viento soplara tempestuosamente, tal vez el Saint-Enoch recobraría su libertad.

Sin embargo, desamparado, bajo el golpe de las tormentas del principio del invierno ártico, ¿cómo resistiría y qué sucedería?

Tristísima era la perspectiva que se ofrecía al capitán Bourcart y a sus compañeros sobre aquel navío, que ya no podrían gobernar, perdido en el fondo de aquellos lejanos parajes.

Tal era la situación, que ni la energía, ni la inteligencia, ni el valor podrían modificar.

Transcurrió la mañana. El Saint-Enoch continuaba siendo arrastrado como resto de naufragio abandonado al capricho del mar. El no poder atravesar con la mirada la espesa bruma, hacía más espantosa la situación.

Además, en la imposibilidad de permanecer sobre el puente, solamente a través de las estrechas ventanas del cuadro, Bourcart y sus oficiales hubieran podido observar a lo lejos. Ignoraban, pues, si el navío pasaba cerca de tierra a la proximidad de una u otra orilla del estrecho de Behring, y si se mostraba alguno de los archipiélagos árticos contra el cual chocase la onda y el Saint-Enoch con el a.

El desenlace no podía ser más que un naufragio cercano, al cual sin duda no sobreviviría un solo hombre de la tripulación.

—¡Pero, ábrete… maldita niebla… ábrete! —exclamaba el teniente Allotte.

La niebla se disipó por la tarde por la influencia de la baja barométrica. Sus volutas subieron a las altas zonas, y si el sol no fue visible, por lo menos la mirada pudo extenderse hasta el horizonte.

A las cuatro de la tarde la velocidad del Saint-Enoch pareció disminuir. ¿Iba a quedar libre al fin? Claro es que sólo sería un navío desamparado; pero si el capitán lograba establecer alguna vela, tal vez conseguiría volver hacia el Sur.

—¡Todo —dijo Heurtaux—, todo menos ir a estrellarse contra el banco polar!

En este momento el contramaestre Ollive intentó salir del cuadro. Como la resistencia del aire era menos fuerte, lo consiguió.

Bourcart, el capitán King, el doctor Filhiol y los tenientes le siguieron y fueron a colocarse en el empalletado de estribor.

Juan María Cabidoulin, el carpintero, el herrero, los arponeros y una docena de tripulantes, tanto ingleses como franceses, subieron al puesto y se colocaron en observación en el pasadizo que hay entre los pañoles.

El Saint-Enoch presentaba entonces la proa al Noroeste, arrastrado por la enorme ola cuya altura disminuía al compás de su rapidez.

Ninguna tierra a la vista.

Respecto al monstruo marino, al que el navío estaba tal vez sujeto desde hacía veinte horas, nada se veía de él, dijera lo que dijera el tonelero. Todos esperaban fortalecidos con las animosas palabras que el capitán Bourcart les dirigió. El contramaestre Ollive creyó oportuno bromear con Juan María Cabidoulin a propósito del cocodrilo-pulpo-calamar-kraken.

—¡Has perdido la botella, viejo! —le dijo dándole un golpe en la espalda.

—¡La he ganado! —respondió Cabidoulin—. Pero ni tú ni yo la beberemos.

—¡Cómo! ¿Pretendes que tu monstruo…?

—Siempre está ahí, y, fijándose bien, se distingue, ya su cola, ya su cabeza…

—Todo eso no es más que imaginaciones de tu cabezota.

—Nos sujeta entre sus garras… No nos soltará… Y yo sé dónde nos lleva.

—Nos lleva a sitio del que volveremos —respondió el contramaestre Ollive—. Y a más de la botella de aguardiente, va otra de ron a que salimos bien de ésta.

Juan María Cabidoulin se encogió de hombros, y jamás había arrojado mirada más despreciativa sobre su compañero. Inclinado en el sobrepuente, creía ver realmente la cabeza del monstruo, especie de cabeza de caballo, de enorme pico que salía de espesa crin, y a algunos centenares de pies su monstruosa cola agitando con furor las aguas en largo espacio. Y, para decir verdad, grumetes y marineros lo veían también por los ojos del terco tonelero.

Si ninguna tierra aparecía al Norte, algunos témpanos flotantes se movían en vasta extensión. No había duda que el Saint-Enoch atravesaba los parajes polares más allá del estrecho.

El número de grados sobre el paralelo 70 no hubiera podido saberse más que por una observación imposible a aquella avanzada hora del día.

No habían transcurrido diez minutos, cuando el marinero Gastinet, que acababa de izarse a la gavia del trinquete, gritaba con poderosa voz:

—¡Banco de hielo por babor!

Un icefield aparecía a distancia de tres millas hacia el Norte. Liso como un espejo, brillaba a los últimos rayos del sol. Al fondo aparecían los primeros bloques del banco de hielo, cuya cresta se perfilaba a un centenar de toesas sobre el nivel del mar. Sobre dicho icefield había multitud de pájaros, gaviotas, urías, mancos, mientras las focas, en numerosas parejas, se arrastraban por sus bordes.

El banco de hielo podía estar alejado tres o cuatro millas, y el viento, que refrescaba, empujaba allí directamente. La mar estaba más agitada que lo que la brisa requería, prueba de que la enorme ola corría entre los témpanos, y sin duda iría a morir contra la inquebrantable barrera ártica.

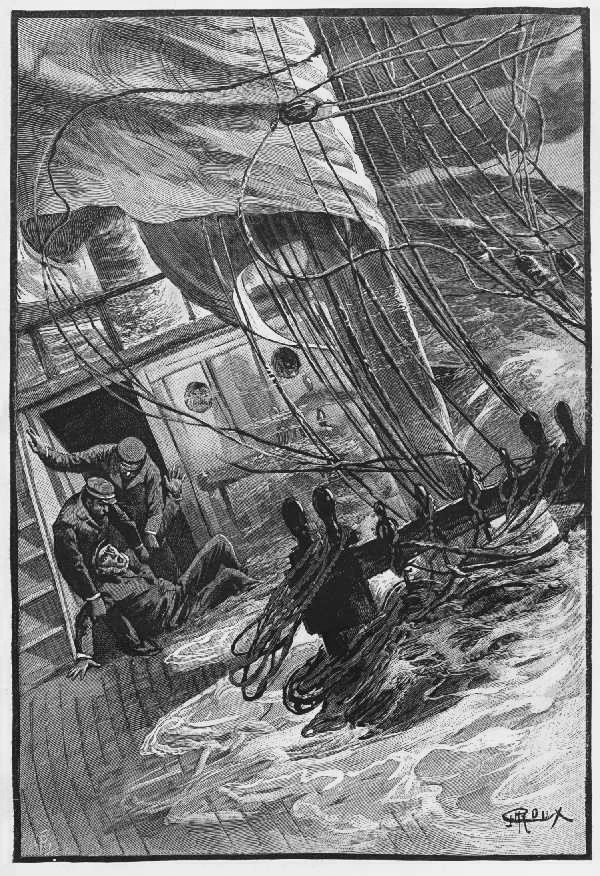

Enormes olas caían sobre el puente del Saint-Enoch. Este dio en una ocasión tal bandada, que el agua le invadió hasta la toldilla. De no resistir las escotillas de la cala, el barco se hubiera ido a pique.

A medida que caía el día acentuábase la tormenta, desencadenándose un espantoso huracán mezclado de nieve.

En fin, a las siete de la tarde el Saint-Enoch, levantado una última vez, fue lanzado contra el icefield, le atravesó deslizándose por su superficie y fue a chocar contra los bloques del banco de hielo.