Varada

El viento Este, que a las cinco de la tarde soplaba y del cual el Repton había querido aprovecharse, no se había sostenido.

Después de la puesta del sol se calmó, y acabó por extinguirse del todo. La agitación de la mar reducíase a un ligero cabrilleo de la superficie. Entonces volvieron las espesas brumas, que hacia cuarenta y ocho horas envolvían aquella parte del Pacífico.

Ya se ha dicho que el Saint-Enoch varó en el momento en que se disponía a lanzar al mar sus piraguas. ¿Se trataba de un accidente igual al que había que atribuir la pérdida del Repton?

Menos afortunado que el Saint-Enoch, ¿el navío inglés se había desfondado al chocar con un escollo?…

Fuera lo que fuese, aunque no había naufragado, el Saint-Enoch había varado. Y como a cada instante corría el riesgo de hundirse en el mar, fue imposible emplear las piraguas para acudir en socorro de los marineros ingleses.

La primera impresión de Bourcart y de sus compañeros fue el estupor. ¿A qué causa atribuir la varadura del barco? El Saint-Enoch apenas había experimentado la acción del ligero viento que se levantó a las cinco de la tarde. Para varar en aquel escollo, ¿había sufrido la acción de una corriente de la que nadie se dio cuenta a bordo?

Existía allí algo inexplicable, y además no era aquel el momento de buscar explicaciones a lo sucedido.

Como se ha dicho, la sacudida había sido muy débil. Pero después de dos golpes, que no desmontaron el timón, el navío recibió una ola enorme. Afortunadamente su arboladura no se quebrantó, y sus gavias y aquél a resistieron. Sin averías en sus fondos, no parecía estar amenazado de irse a pique, como el Repton. Quizás no le faltaban más que algunas pulgadas para encontrar su línea de flotación y salir del escollo.

El choque produjo, como primer resultado, la rotura de las amarras que sujetaban a la ballena, cuyos restos fueron arrastrados por la corriente.

Había cosa más seria en qué pensar para lamentarse de la pérdida de un centenar de barriles de aceite. El Saint-Enoch había varado, y se trataba de sacarle de tal difícil situación.

Después del accidente, el contramaestre Ollive se guardó bien de preguntar nada a Juan María Cabidoulin. Seguramente que el tonelero hubiera respondido: «¡Bah!… ¡Esto no es más que el comienzo del fin!».

El capitán Bourcart y el segundo conferenciaban en la toldilla.

—¿Pero existen placeres en esta parte del Pacífico? —preguntó Heurtaux.

—No sé qué pensar —respondió Bourcart—. Lo cierto es que los mapas no indican ninguno entre las Kouriles y las Aleutinas.

En efecto; los más modernos no indicaban ni placeres ni arrecifes en aquella parte del Océano, donde los meridianos 120 y 160 cruzan el paralelo 50. Cierto que desde sesenta horas antes, las brumas habían impedido al capitán Bourcart tomar altura; pero la última observación le colocaba a más de doscientas millas del archipiélago de las Aleutinas. No era, pues, admisible que, desde el cálculo del 19 de octubre, el viento o las corrientes hubiesen arrastrado al Saint-Enoch a aquella distancia.

Bourcart había extendido sus mapas sobre la mesa y los estudiaba, indicando con la punta del compás la posición que su navío ocupaba, calculando la distancia recorrida en tres días… Y aun extendiendo a doscientas millas hasta las islas Aleutinas, no encontraban ningún escollo.

—¿Y no puede haber acontecido —dijo el doctor Filhiol— que, posteriormente a lo indicado en esos mapas, se haya producido un levantamiento del fondo en este sitio?

Bourcart no pareció rechazar esta hipótesis. Realmente, y a falta de otra, era admisible que por un impulso lento o brusco, debido a la acción de las fuerzas plutónicas, el suelo submarino hubiera remontado a la superficie. ¿Acaso faltaban ejemplos de tales fenómenos en las regiones donde aún se manifiesta el trabajo eruptivo? ¿Y no eran precisamente aquellos parajes vecinos de un archipiélago volcánico? Dos meses y medio antes, al atravesarlos, se habían visto al Norte las llamas del Chichaldinskoi, sobre la isla Ounimak.

Aunque tal explicación no dejaba de ser admisible hasta cierto punto, la mayoría de los tripulantes debía rechazarla, como bien pronto se verá.

En fin, debido a ésta o a otra causa, la varadura del Saint-Enoch era un hecho. Sondando a proa y a popa, el contramaestre Ollive no encontró más que cuatro o cinco pies bajo la quilla.

El primer cuidado del capitán Bourcart había sido proceder a la vista de la cala. Juan María Cabidoulin y el carpintero Ferut vieron que la mar no había penetrado en ella.

Convenía esperar al día siguiente para determinar la naturaleza de aquel escollo desconocido, ¡y quién sabe si antes de que llegara el mal tiempo se habría conseguido poner a flote al Saint-Enoch!

La noche pareció a todos interminable. Ni los oficiales se retiraron a su camarote, ni los hombres al puesto. Era preciso estar dispuestos a todo acontecimiento. A veces se advertían movimientos de la quilla sobre el arrecife. ¿No saldría, por efecto de alguna corriente, de aquel lecho de rocas? ¿No podía suceder que el navío, deslizándose de la parte donde yacía, encontrase su línea de flotación?

Por precaución, el capitán Bourcart había echado al mar las piraguas, con la mayor cantidad posible de víveres, para el caso en que fuera preciso abandonar al Saint-Enoch. ¡Quién sabe si no sería preciso embarcarse en el as para acercarse a las tierras más próximas! Estas debían de ser las islas Aleutinas, a menos que, por efecto de circunstancias verdaderamente incomprensibles, el navío hubiera sido arrojado fuera de su camino. Por lo demás, no corría el riesgo de naufragar, lo que tal vez hubiera acontecido a tener aún la ballena suspendida de su flanco.

Entre otras eventualidades que podían contribuir a sacar al Saint-Enoch de aquella situación, el capitán Bourcart no dejaba de contar con la marea, aunque no ignoraba que éstas son muy débiles en el Pacífico; pero ¿quién sabía si con que el barco se levante algunas pulgadas quedaría a flote?…

La marea había comenzado a las once; hasta las dos no sería pleamar.

El capitán y sus oficiales siguieron con cuidado los progresos de aquél a, anunciada por un ligero ruido de la corriente, perfectamente perceptible en la calma de la noche.

Por desgracia, la marea no produjo cambio alguno en la situación. El Saint-Enoch tal vez experimentó algunas ligeras sacudidas, y tal vez su quilla se deslizó ligeramente sobre el escollo… Y como en aquella época las mareas del equinoccio habían ya pasado, disminuyeron las probabilidades de poner a flote al Saint-Enoch en las lunaciones próximas.

Y cuando el reflujo se acentuase, ¿no debería temerse que la situación fuera peor? ¿El navío no corría el riesgo de naufragar en la bajamar?

La inquietud producida por este recelo no cesó hasta las cuatro y media de la mañana. El capitán Bourcart había hecho preparar puntales de escora con los masteleros de juanetes, pero no hubo necesidad de emplearlos.

Poco antes de las siete la luz enrojeció los vapores del Este. El sol no pudo disolverlos, y los aparejos se llenaron de humedad.

Los oficiales en la toldilla y los marineros en la proa pretendían ver a través de la espesa bruma, por la parte en que yacía el barco, en espera de que las piraguas pudieran dar la vuelta en torno de éste. Lo que cada cual quería conocer era la disposición del escollo.

¿Se extendía en largo espacio? ¿Formaba un placer único? ¿Las rocas emergían en la bajamar?

Imposible ver nada a distancia de algunos metros. Sin embargo, no se percibía el ruido de la resaca que la corriente produce sobre las rocas a flor de agua.

Nada, pues, se podía hacer antes de que la bruma se disipase, y tal vez se disolvería como los días anteriores cuando el sol se aproximaba al meridiano. Entonces, si las circunstancias lo permitían, Bourcart intentaría determinar su posición por el sextante y el cronómetro.

Se procedió a practicar una visita más detenida a la cala.

Cabidoulin y el carpintero Ferut se aseguraron nuevamente, separando regular número de barriles, de que el agua no la había invadido. Ni las cuadernas ni el bordaje habían cedido en el momento del choque. Así, pues, no había averías graves. Al mover sus barriles el tonelero, ¿no pensaba que, sin duda, sería preciso izarlos al puente y arrojarlos al mar, a fin de aligerar de peso al barco?

La mañana avanzaba y el cielo seguía cubierto. Un reconocimiento hecho por Bourcart y el segundo en torno del Saint-Enoch, en un radio de medio cable, no indicó nada que se refiriese a la naturaleza y posición del escollo.

Ante todo, preciso era saber si se encontraba en la proximidad de alguna tierra donde las embarcaciones pudieran arribar en caso de que fuera necesario abandonar el navío. Bourcart no podía admitir que se encontrase un continente o un archipiélago en aquellos parajes, y dijo al doctor Filhiol, que le interrogaba acerca de este asunto:

—No, monsieur Filhiol, no… Hace algunos días he obtenido una buena observación… Acabo de ver mis cálculos y son exactos; debemos estar a doscientas millas por lo menos de la extremidad de las Kouriles.

—Me aferro, pues, a mi idea —respondió el doctor Filhiol—. Ha debido producirse un levantamiento del suelo submarino, contra el que ha chocado el Saint-Enoch.

—Es posible —dijo Bourcart—, y rehúso a creer que un error o una desviación del camino nos haya arrojado a tal distancia al Norte.

Realmente era lamentable que el viento no tendiese a levantarse. En primer lugar, hubiera disipado las brumas y despejado el horizonte, y además, si soplaba del Oeste, cubriendo las velas sobre los mástiles, tal vez se hubiese obligado al Saint-Enoch a salir del escollo.

—Esperemos…, esperemos, amigos míos —repetía el capitán Bourcart, que comprendía que la impaciencia e inquietud de sus hombres aumentaban. Yo espero que la bruma se disipará al mediodía, y sabremos a qué atenernos sobre esta situación, de la que confío salir sin gran daño.

Pero cuando los marineros y los grumetes miraban a Juan María Cabidoulin, veían que meneaba su gruesa cabeza, señal de que él no participaba de aquel optimismo, y esto no era para tranquilizar a los primeros.

Entretanto, a fin de impedir que la marea, al venir del Este, lanzase aún más al navío sobre el escollo, Bourcart, de acuerdo con el segundo, decidió colocar un ancla por la popa.

El contramaestre Ollive y dos marineros prepararon una de las piraguas a fin de proceder a esta prudente operación bajo la dirección del teniente Allotte.

La piragua desatracó mientras el calabrote del ancla le era enviado desde el Saint-Enoch.

Siguiendo las órdenes del capitán Bourcart, el teniente hizo practicar un sondaje a cincuenta pies del navío. Con gran sorpresa y aun después de haber largado veinte brazas, no encontró fondo.

En tales condiciones, arrojar un ancla era inútil, porque no hubiera agarrado. Era preciso deducir que, por aquella parte al menos, los lados del escollo estaban cortados a pico.

La piragua volvió a bordo, y el teniente Allotte hizo su relato al capitán. Este se mostró muy sorprendido. En su opinión, el arrecife debía descender en pendientes laterales muy alargadas, pues la varadura se produjo casi sin sacudida y como si el navío se hubiera deslizado por la superficie de algún escollo algo inclinado.

Se debían practicar sondajes en torno del Saint-Enoch para determinar en lo posible la extensión del escollo y la profundidad del agua. El capitán Bourcart se embarcó en la piragua con el segundo, el contramaestre y dos marineros. Llevaban una sonda de doscientas brazas.

Después de haber repetido la operación del teniente Allotte, se reconoció que el extremo de la cuerda no tocaba el fondo, y se renunció por tanto a echar un ancla.

—Capitán —dijo Heurtaux—, echemos la sonda a algunos pies solamente de la parte del barco sumergida.

—Esa es mi opinión —respondió Bourcart.

El contramaestre enganchó el aparejo en uno de los portaobenques, y colocó la piragua en forma de dar la vuelta al barco a distancia de cinco o seis pies. De tres en tres metros el segundo arrojaba la sonda. En ninguna parte tropezó con el escollo, ni aun a doscientas brazas.

De aquí resultaba que el escollo no ocupaba más que una extensión muy reducida, a una o dos toesas por bajo de la superficie del mar; es decir, que el Saint-Enoch había varado en la punta de un cono submarino no indicado en aquellos parajes.

Entretanto el tiempo avanzaba, sin que nada indicase que las brumas se disiparían. Bourcart quiso intentar, en el momento en que la marea llegaba a su mayor, altura, de arrancar del escollo al navío con las piraguas. Tirando por la proa era posible que se lograse lo que se proponían.

Esta maniobra se ejecutó en las más favorables condiciones. Las seis piraguas se reunieron en un esfuerzo común, y los marineros sacudieron con todas sus fuerzas los remos… ¿Hizo el barco algún ligero movimiento? Un pie apenas. Esto fue todo lo que se obtuvo, y los marineros renunciaron a la esperanza de arrancarle del escollo.

Si el viento no hacía lo que las piraguas no habían logrado, ¿qué sería del Saint-Enoch cuando se presentase el mal tiempo?

Rodaría por la superficie del placer, y bien pronto no quedarían del barco más que restos informes. Y en aquella época, ¿tardarían en desencadenarse las tempestades que tan profundamente turban aquella parte del Pacífico?

Una operación quedaba por intentar para poner el barco a flote.

El capitán Bourcart, después de reflexionar mucho y de hablar del asunto con los oficiales, tuvo que resolverse a ejecutarla, pero aplazándola algunas horas, pues no era de temer un cambio de tiempo. Dicha operación tenía por objeto aligerar el navío arrojando al mar su cargamento. Descargado de ochocientos a novecientos barriles de aceite, tal vez el barco se levantaría lo bastante para flotar.

Se esperó, contando que aquel día, como la víspera, la bruma se disiparía por la tarde. Este era uno de los motivos por los que Bourcart no procedió inmediatamente a sacrificar su cargamento; pues si el navío se ponía a flote, ¿hubiera sido posible dirigirle en medio de las brumas? Los sondajes practicados no habían indicado grandes profundidades en torno del escollo; pero de aquí no podía deducirse que en los alrededores no existiesen otros arrecifes donde el Saint-Enoch podía varar de nuevo. A menos de una milla, el Repton había chocado con otro y con la mala suerte que se sabe.

Esta última reflexión llevó la conversación al ballenero inglés.

¿Habían sobrevivido al naufragio algunos hombres? ¿No intentaban sus piraguas acercarse al Saint-Enoch?… Ningún grito llegaba, y sin duda todos los marineros del Repton habían sucumbido.

Transcurrieron tres horas. La marea se retiraba, y era inútil esperar que el navío saliera por sí mismo del escollo. La diferencia entre la pleamar y la bajamar sería muy poca, y el escollo no quedaría al descubierto. Heurtaux pudo advertir que el agua no había bajado mucho, por las señales trazadas en torno, las lanzas tocaban el fondo a una profundidad constante de cinco pies.

Tal era la situación… ¿Cuál sería el desenlace? ¿Volvería a navegar el Saint-Enoch? ¿Se verían los hombres obligados a abandonarle, antes de que una tempestad le hubiera destrozado?

Eran treinta y tres a bordo y podían encontrar sitio en las piraguas con víveres para algunos días… Pero ¿a qué distancia se encontraría la costa más próxima? Quizás fuera menester franquear centenares de millas.

Bourcart se decidió a sacrificar el cargamento. Los hombres se pusieron a la faena, no sin maldecir la mala suerte que les hacía perder los beneficios de aquella última campaña.

El contramaestre Ollive activó el trabajo. Por medio de palancas, los barriles fueron izados sobre el puente, y después arrojados al mar. Algunos se iban a fondo inmediatamente; otros, rompiéndose contra el escollo, vaciaban su contenido, que subía a la superficie.

El Saint-Enoch estuvo bien pronto rodeado de una sábana de grasa, como si hubiera arrojado aceite para calmar la furia de las olas en una tempestad. El mar estaba tranquilo. No se notaba la más leve resaca en la superficie ni en el perímetro del escollo, por más que Heurtaux hubiera advertido la existencia de una corriente que venía del Nordeste. La marea no debía tardar; pero el deslastre del navío no produciría su efecto hasta la pleamar. Como se disponía de tres horas, la operación quedaría terminada a tiempo, aunque éste no debía de perderse, so pena de que el Saint-Enoch continuase varado hasta la próxima noche y era preferible que pudiera alejarse del escollo durante el día. Había que subir de la cala ochocientos barriles, lo que exige tiempo y trabajo para realizar este menester.

A las cinco, la mitad de la faena estaba hecha. La marea había ya subido tres o cuatro pies, y parecía que el Saint-Enoch, aligerado en parte, hubiera debido hacer algún movimiento…, pero no fue así…

—¡Diablo! ¡Se diría que nuestro navío está clavado en este sitio! —dijo el contramaestre Ollive.

—¡No serás tú el que lo desclave! —murmuró Juan María Cabidoulin.

—¿Qué dices, viejo?…

—¡Nada! —respondió el tonelero, arrojando al mar uno de los barriles vacíos.

La esperanza de que los vapores se disiparían no se había realizado.

La noche amenazaba con dobles brumas.

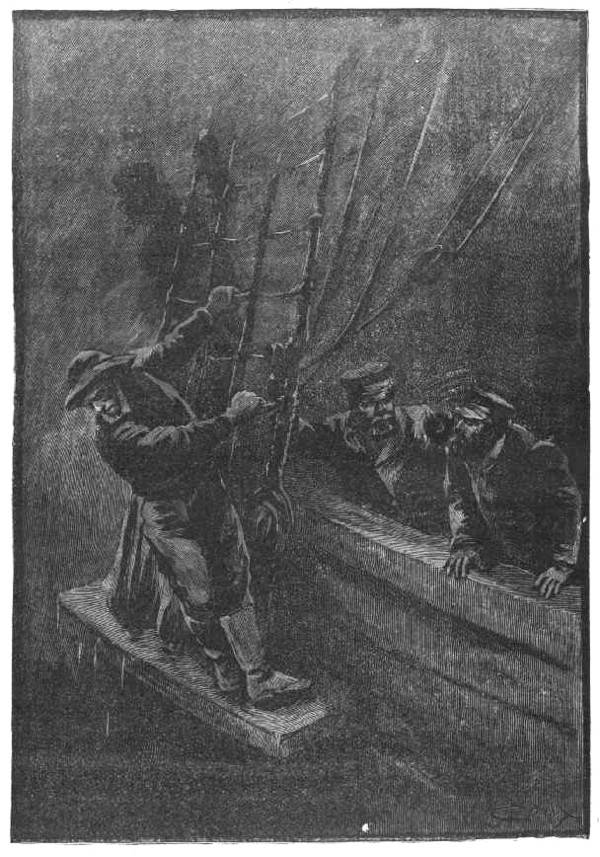

Poco después de las seis, cuando una semioscuridad invadía ya el espacio, en dirección del Oeste se oyeron algunos gritos y se distinguieron vagas luces.

El contramaestre Ollive, que estaba en la proa, se reunió con Bourcart al pie de la toldilla.

—Capitán —le dijo—. Escuche usted, escuche usted… Parece que…

—Sí…, alguien llama… —añadió el teniente Coquebert.

Hubo algún tumulto entre los tripulantes.

—¡Silencio! —ordenó Bourcart.

Todos prestaron oído.

En efecto, algunas voces, aún lejanas, llegaban a bordo. No había duda de que eran dirigidas al Saint-Enoch.

Un clamoreo les respondió en seguida, a una señal del capitán Bourcart.

—¡Eh, eh!… ¡Por aquí, por aquí!…

¿Eran los indígenas de alguna isla o tierra vecina que se acercaban a bordo de sus piraguas, o se trataba de los supervivientes del Repton, que acaso buscaban desde la víspera, y entre las brumas, acercarse al ballenero francés?

Esta hipótesis era la verdadera.

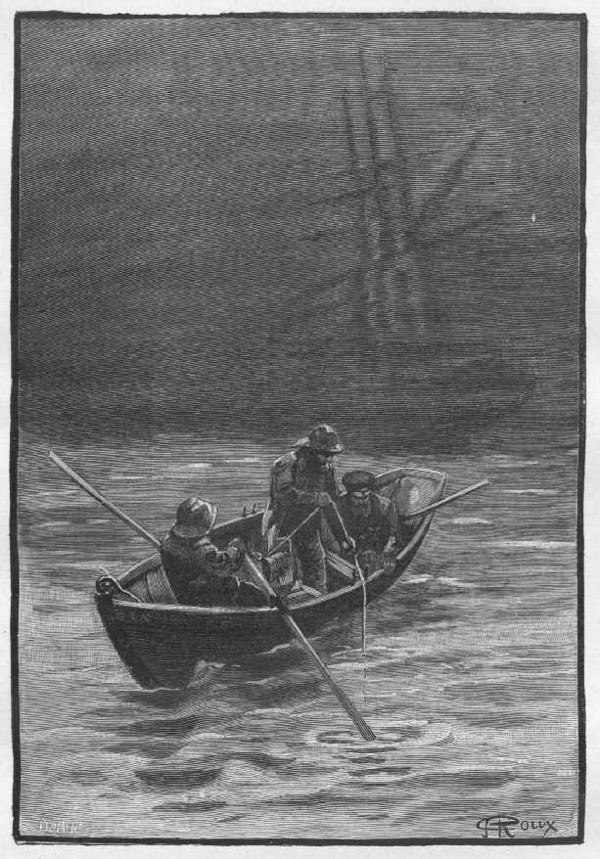

Algunos minutos después, guiados por los gritos y las detonaciones de las armas de fuego, dos piraguas se acercaron al Saint-Enoch.

Eran las del Repton, y a bordo de el as venían veintitrés hombres, comprendido el capitán King.

Como la catástrofe había sido tan repentina, aquellos infelices no pudieron embarcar víveres, y estaban extenuados de hambre y fatiga. Fueron acogidos por el capitán Bourcart con la cortesía que le caracterizaba. Antes de preguntar al capitán King las circunstancias en que su navío se había perdido, antes de hacerle conocer la situación en que el Saint-Enoch se encontraba, Bourcart dio orden de que sirvieran de comer y beber a los nuevos pasajeros.

De la tripulación del capitán King faltaban trece hombres…

¡Trece hombres, que habían perecido en el naufragio del Repton!