Entre ingleses y franceses

Se comprenderá que nunca como en aquella circunstancia tuvieron ocasión de manifestarse las disposiciones hostiles que excitaban a los tripulantes del Repton y del Saint-Enoch. Era indudable que la ballena había sido vista primero por los vigías del Saint-Enoch, y que los franceses se pusieron también los primeros en su persecución. Era de toda evidencia que tres horas antes las piraguas del segundo y de los tenientes habían sido botadas al mar para dar caza a la ballena. Si en aquel sitio se la hubiera herido, no hubiera sido señalada por el barco inglés; pero huyó en dirección nordeste, allí donde dos horas después iba a aparecer el Repton. Así es que el capitán King, aunque el animal fuese ya perseguido por las piraguas francesas, echó las suyas al mar.

Sin embargo, si los dos arpones la habían herido simultáneamente, el del inglés no había tocado a la ballena más que en la parte posterior del cuerpo, en el nacimiento de la cola, en tanto que el de Ducrest la había herido en la aleta izquierda, penetrando hasta el corazón y haciendo que el animal arrojase sangre.

Por lo demás, admitiendo que lo justo fuera dividir la presa entre ambas partes, éstas debían felicitarse por la captura. Ni el Saint-Enoch ni el Repton habían apresado durante aquella última campaña una ballena que pudiera ser comparado con éste.

Claro es que ni los franceses ni los ingleses pensaban en partir la presa. Sin duda, uno de los arpones había producido a ésta tal herida, que le causó la muerte —golpe muy feliz y raro—, pero el otro había igualmente herido al animal.

De esta circunstancia resultó que en el momento en que la gente de Heurtaux tomaba sus disposiciones para remolcar a la ballena, la gente de Strok se preparaba a lo mismo.

Entonces los ingleses, en una especie de jerga que los franceses comprendían, gritaron:

—¡Fuera…, fuera las canoas del Saint-Enoch!

—¡Fuera vosotros! —respondió Allotte.

—Esta ballena nos pertenece de derecho… —declaró el segundo del Repton.

—No… ¡Es nuestra! —dijo Heurtaux.

—¡Amarra, amarra! —ordenó Strok.

Orden al instante repetida por el segundo del Saint-Enoch.

Y al mismo tiempo la piragua del teniente Allotte se acercó al enorme animal y le amarró, lo que fue ejecutado también por los marineros del Repton.

Y si las tres piraguas de los ingleses y las tres de los franceses tiraban, no solamente el animal no sería llevado a bordo del Saint-Enoch ni del Repton, sino que los remolques se romperían bien pronto bajo aquella doble tracción en sentido contrario.

Así sucedió, en efecto, después de varios esfuerzos simultáneos.

Entonces, de acuerdo en este punto, los de uno y otro bando renunciaron a semejante tarea, y maniobrando para reunirse, se encontraron casi bordo a bordo.

En la disposición de espíritu en que estaban, había motivo sobrado para suponer que vendrían a las manos. Las armas no faltaban: arpones de reserva, lanzas, lajas, sin contar el cuchillo de que un marinero no se separa nunca. La cuestión acabaría en lucha, se vertería la sangre con la perspectiva de que los navíos de cada bando tomasen la defensa de sus respectivas piraguas.

En tal momento, el segundo Strok, con ademán amenazador e irritada voz, dirigiéndose a Heurtaux, cuya lengua hablaba correctamente, le dijo:

—¿Tiene usted la pretensión de afirmar que esta ballena no nos pertenece?… Le advierto que no hemos de tolerarlo.

—¿Y en qué funda usted su pretensión? —respondió Heurtaux después de indicar a los dos tenientes que le dejasen hablar.

—¿Pregunta usted en qué se funda?

—Eso pregunto…

—Pues en que la ballena venía de nuestra parte, y ustedes no hubieran podido llegar a el a a no habernos nosotros interpuesto en su camino.

—Pues yo…, yo afirmo que desde hace dos horas nuestras piraguas la perseguían… A bordo del Saint-Enoch ha sido señalada por primera vez cuando el Repton no estaba a la vista.

—¿Y eso qué importa, si no han podido ustedes acercarse lo bastante para herirla?

—Todo eso no es más que palabrería —replicó Heurtaux, que se acaloraba—. ¡Después de todo, una ballena no pertenece a quien la ve, sino al que la mata!

—¡No olvide usted que nuestro arpón ha sido lanzado el primero! —afirmó mister Strok.

—¡Si, si! —gritaron los ingleses blandiendo sus armas.

—¡No, no! —respondieron los franceses, amenazando a los tripulantes del Repton.

En esta ocasión Heurtaux no hubiera podido imponer silencio.

Tal vez no podría contenerlos… Los hombres estaban dispuestos a arrojarse unos sobre otros.

Queriendo intentar el último esfuerzo, Heurtaux dijo al segundo del Repton:

—Admitiendo lo que no es cierto, que vuestro arpón fuera lanzado el primero, no ha podido causar una herida mortal…, y el nuestro sí.

—¡Eso es más fácil de decir que de probar!

—¿De modo que no ceden ustedes?…

—¡No! —vociferaron los ingleses.

Llegados a este grado de cólera, no quedaba más que la lucha.

Una circunstancia iba a poner a los marineros del Repton en condiciones de inferioridad, si no para comenzar, por lo menos para continuar la lucha. Empeñada ésta, los franceses los hubieran obligado a batirse en retirada.

En efecto, el Repton no había podido acercarse por el poco viento que reinaba. Estaba aún a milla y media, mientras que el Saint-Enoch se hallaba a algunos cables. Strok lo advirtió, y dudó de emprender la batalla. Los ingleses, como gente práctica, comprendieron lo desventajoso de su posición. Toda la tripulación del Saint-Enoch caería sobre ellos y serían destrozados antes que el Repton pudiera prestarles auxilio. Además, el capitán Bourcart lanzaba ya al mar su cuarta piragua, y esto significaba un refuerzo de diez hombres.

Strok ordenó, pues, a su gente:

—¡A bordo!

Sin embargo, antes de abandonar a la ballena, añadió con tono donde se mezclaban el despecho y la cólera:

—¡Ya nos encontraremos!

—Cuando usted guste —respondió Heurtaux.

Las piraguas de Strok, a fuerza de remo, se dirigieron hacia el Repton, que estaba entonces a una milla larga.

Restaba saber si Strok no había proferido más que vanas amenazas, o si el negocio iba a arreglarse definitivamente entre los dos navíos.

El capitán Bourcart, que había embarcado en la cuarta piragua, llegó en aquel momento. Puesto al tanto de lo sucedido, aprobó el proceder de Heurtaux, contentándose con añadir:

—Si el Repton quiere «razones», el Saint-Enoch se las dará muy cumplidas… Entretanto, amigos míos, amarrad la ballena.

Coincidió esto tan exactamente con el general sentimiento, que la tripulación lanzó sonoros vivas que debieron ser oídos por los ingleses.

El Repton… no les había saludado… Pues bien, ellos le saludaban con burlas tan saladas como las aguas del Pacífico.

La ballena fue remolcado, y era tal su peso, que los marineros de las cuatro piraguas tuvieron que trabajar firme para conducirle al Saint-Enoch.

El contramaestre Ollive, el carpintero Ferut, el herrero Thomas, se habían colocado en la proa. Cabidoulin dijo que el animal daría doscientos barriles de aceite, que con lo que el Saint-Enoch tenía en su cala formaría la mitad de su cargamento.

—Y bien…, ¿qué dices, viejo? —preguntó el contramaestre al tonelero—. No nos faltará un solo barril al llegar a Vancouver… ¿Va siempre la botella?

—¡Va la botella!

Eran las siete y media, y por lo tanto demasiado tarde para subir la ballena. Se contentaron, pues, con amarrarla a un costado del navío. Desde el amanecer del siguiente día se procedería a despedazar la ballena, después a fundir la grasa, y tales faenas exigirían dos días por lo menos.

En suma, estaban de enhorabuena. La travesía de Petropavlosk a Victoria permitiría a Bourcart volver con la mitad de su cargamento, lo mejor que en tales circunstancias podía esperarse.

Como lo probable era que los precios no hubieran bajado en el mercado de Victoria, la segunda campaña produciría aún regular beneficio. Por otra parte, el Saint-Enoch no había tenido ningún mal encuentro. En vez del monstruo marino visto por los pescadores kamtchalades, acababa de amarrar una magnífica ballena. El barco esperó que pasara la noche. Apenas soplaba el viento. El mar estaba en calma. El movimiento del navío era tan pequeño que no había que temer por las amarras que sujetaban la ballena.

¡Qué pérdida y qué disgusto si durante la noche se hubiera ido a pique!

Se tomaron algunas medidas de precaución y de vigilancia.

¡Quién sabía si el capitán King no querría hacer efectivas las amenazas de su segundo e intentar recobrar la ballena atacando al Saint-Enoch!

—¿Es realmente de temer este ataque? —preguntó el doctor Filhiol.

—Tratándose de ingleses, todo es posible —dijo el teniente Coquebert.

—Lo cierto es —añadió Heurtaux— que ellos han partido llenos de cólera.

—Lo comprendo —exclamó el teniente Allotte—. ¡No es mala presa la que se les escapa!

—No me sorprendería que volviesen —dijo Heurtaux.

—¡Que vengan! —respondió el capitán Bourcart—. ¡Estaremos dispuestos para recibirlos!

Hablaba así porque confiaba en toda la tripulación. No era aquél a la primera vez que habían surgido cuestiones entre balleneros, con motivo de casos parecidos, disputas que con frecuencia habían ocasionado terribles violencias.

Severa vigilancia fue, pues, establecida a bordo del Saint-Enoch, y los hombres del cuarto hicieron guardia. Aunque, por falta de viento, al Repton le hubiera costado gran trabajo acercarse al Saint-Enoch, podía enviar sus piraguas, y convenía no dejarse sorprender durante la noche.

Además, la seguridad del navío francés quedó garantizada por la espesa bruma que a las diez envolvió aquellos parajes.

Las horas transcurrieron sin incidente. Con la salida del sol, la bruma, que no se disipó, hubiera ocultado al Repton aun a la distancia de media milla. Pero tal vez los ingleses no habían renunciado a ejecutar sus amenazas e intentarían un ataque si la bruma se disipaba. Sin embargo, el viento no les ayudaría: ningún soplo atravesaba el espacio, y el estado atmosférico no se modificó en toda la mañana. La tripulación del Saint-Enoch pudo ponerse a la faena sin ser turbada.

Al amanecer, Bourcart había hecho proceder al viraje de la ballena con orden de trabajar de prisa.

El contramaestre Ollive, ayudado por algunos marineros, había colocado una cadena en la aleta de fuera, y el animal se volvió, lo que debía facilitar la operación de despedazarle. La cabeza fue entonces desprendida, y no sin grandes esfuerzos; fue preciso macerarla para depositarla sobre el puente. Cortáronse los labios, la lengua, las ballenas, operación que fue fácil después de que se la hubo dividido en cuatro pedazos.

Encendido el horno, pues el combustible no faltaba, gracias a las provisiones del mismo embarcadas en Petropavlosk, el cocinero mantuvo el fuego bajo las dos ollas.

En éstas se fundió en primer lugar la grasa de la cabeza, de la lengua y de los labios, que es de más fina calidad. Después se procedió a descuartizar el cuerpo en pedazos de ocho a nueve brazas, reducidos a dos pies para ser introducidos en las ollas previamente preparadas.

En este trabajo se emplearon toda la mañana y parte de la tarde.

A las tres apenas si la bruma se había aclarado un poco. Los vapores en estado vescicular impedían que la mirada se extendiera poco más de media milla en torno del Saint-Enoch.

Del Repton, ninguna noticia. No hubiera podido aproximarse por falta de viento, a menos de ser remolcado por sus embarcaciones, lo que hubiera ocasionado gran fatiga.

Sin embargo, Bourcart permaneció siempre alerta. La piragua del teniente Allotte fue enviada en reconocimiento hacia el Noreste.

Volvió sin haber visto nada, no habiéndose aventurado más de media legua en dirección norte.

En el fondo tal vez, a la tripulación no le hubiera disgustado venir a las manos con los ingleses. Esto es tradicional en los franceses, y con especialidad en los marinos. ¡Aún piensan en el desquite de Waterloo! Pero probablemente en aquella ocasión el cañón del Monte San Juan no se dejaría oír, y Wellington iba en retirada hacia alta mar.

El trabajo continuó en excelentes condiciones. Bourcart creía que la mitad de la grasa sería fundida durante el día; tenía la esperanza, si el viento se levantaba, de poder aparejar al siguiente día con doscientos barriles más en la cala del Saint-Enoch.

Sin embargo, a las cuatro se produjo una alarma.

El herrero Thomas, embarcado en la canoa, se disponía a afianzar una de las hembras del timón, cuando le pareció oír ruido por la parte oeste.

¿Era este ruido de remos que anunciaba la llegada de las piraguas del Repton? ¿Habían los ingleses descubierto la posición del Saint-Enoch?

El herrero subió en seguida y previno al capitán Bourcart. Acaso había llegado el momento de ponerse a la defensiva.

Se suspendió el trabajo, y los hombres ocupados en él reembarcaron.

Como, por efecto de los vapores, los ojos no podían prestar servicio alguno, aguzóse el oído. Absoluto silencio reinaba a bordo.

El más ligero ruido se hubiera advertido.

Transcurrieron algunos minutos. Ninguna piragua apareció y realmente hubiera sido gran audacia por parte del capitán King, el intento de atacar al Saint-Enoch en aquellas condiciones. Aunque la bruma hubiera permitido a los ingleses acercarse sin ser vistos, debían suponer que Bourcart estaría alerta. Pero el contramaestre Ollive repetía:

—¡Nada me asombraría tratándose de John Bul!

No se tardó en conocer que aquello había sido una falsa alarma.

El ruido debía provenir de una de esas rachas caprichosas que pasan por entre la bruma sin tener fuerza bastante para disiparla.

Se pudo advertir que el viento tendía a levantarse, aunque no se propagaba más que por soplos intermitentes sin dirección fija, y a menos que aumentase, el cielo permanecería cubierto hasta la salida del sol. A esta calma, bastante rara en aquella época y en la parte septentrional del Pacífico, sucedería probablemente mal tiempo, y era de temer que la navegación no fuese tan favorecida como lo había sido al abandonar a Petropavlosk. No obstante, como el Saint-Enoch había sufrido varias tempestades sin averías graves, Juan María Cabidoulin hubiera obrado mejor callándose sus amenazadores presagios.

Realmente, ¿por qué al navío no había de seguir favoreciéndole la buena fortuna que le acompañó en su primera campaña? ¿Por qué no había de encontrar otras ballenas que le permitirían completar su cargamento antes de anclar en Vancouver?

La tarde avanzaba. La noche sería, sin duda, tan oscura como la precedente. Las precauciones seguían, y, al regresar el teniente Allotte, las piraguas fueron nuevamente izadas a bordo.

Para el trabajo que quedaba por hacer, lo mejor era que el Saint-Enoch permaneciese en aquella calma durante veinticuatro horas, a condición que favorable viento le empujase luego a la costa americana.

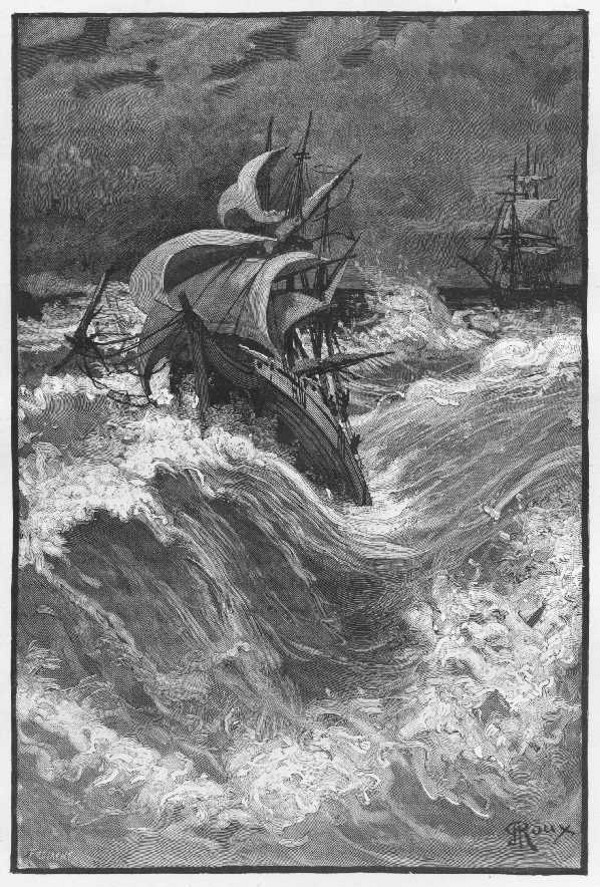

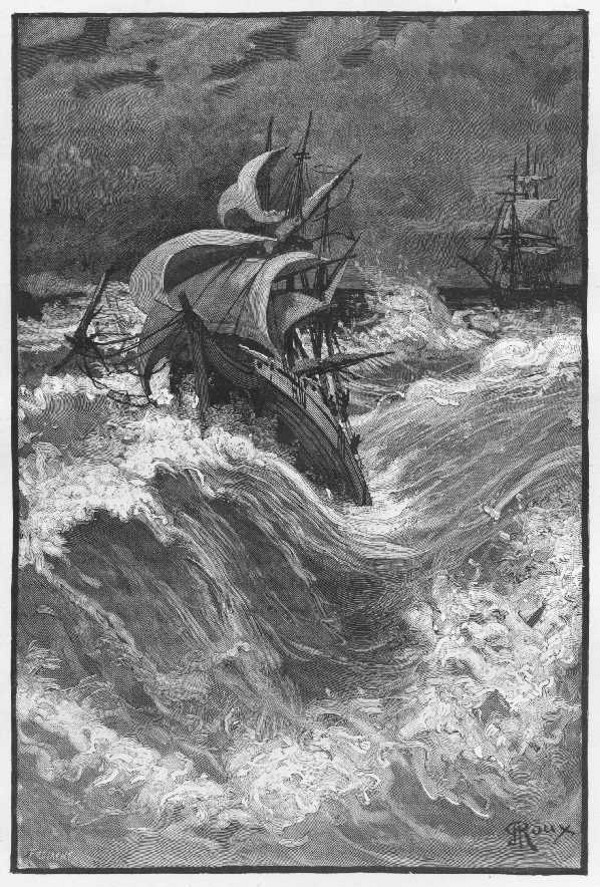

De repente, y poco antes de las cinco, unos violentos silbidos desgarraron el espacio. Al mismo tiempo la mar fue agitada hasta sus profundidades. Inmensa capa de espuma blanqueó su superficie. El Saint-Enoch, a impulsos de una gigantesca ola, fue violentamente sacudido. Las velas rechinaron con gran ruido, y la tripulación llegó a temer que toda la arboladura se viniera abajo.

Por fortuna, el cuerpo de la ballena, sólidamente amarrado, no se separó, lo que fue milagroso por lo acentuado de la bandada que dio el barco.

—¿Qué sucede? —exclamó Bourcart lanzándose fuera de su camarote.

Subió a la toldilla, donde el segundo y los tenientes se apresuraron a reunirse a él.

—Debe ser una corriente —dijo Heurtaux—, y yo he creído que el Saint-Enoch se iba a pique.

—Sí… eso debe ser —repitió el contramaestre Ollive—, pues no hay viento para llenar mi gorra.

—Pero como puede venir acompañada de un chubasco, es preciso recoger las velas —dijo el capitán Bourcart—. No hay que dejarse sorprender.

Era lo oportuno, prudente y hasta necesario. Y, en efecto, minutos después el viento soplaba con impetuosidad bastante para disipar en parte las brumas en el Sur.

—¡Navío por babor!

Este grito, lanzado por uno de los marineros desde los obenques del trinquete, hizo que todas las miradas se dirigieran al sitio indicado.

¿El navío señalado era el Repton?

Sí… y estaba a unas tres millas del Saint-Enoch.

—Siempre en el mismo sitio —dijo el teniente Coquebert.

—Como nosotros en el nuestro —respondió el capitán Bourcart.

—Parece que se dispone a largar sus velas —hizo notar Allotte.

—Sin duda… va a aparejar —dijo Heurtaux.

—¿Será para acercarse a nosotros? —preguntó el doctor Filhiol.

—¡Capaces son de el o! —exclamó Ollive.

—Lo veremos —se contentó con decir el capitán Bourcart.

Y seguía mirando con su anteojo al ballenero inglés.

Había motivo para creer que el capitán King quería aprovechar el viento que entonces venía del Este y le permitía acercarse al Saint-Enoch. Se veía a los hombres trabajar en las vergas. Bien pronto las gavias, trinquete y mesana fueron colocadas, amuras a estribor y después el grande y pequeño foque que facilitaron la derribada del Repton.

La cuestión era saber si iba a continuar su camino hacia el Este, a fin de ganar algún puerto de la Columbia británica.

No… no era tal la intención del capitán King. El Repton, en vez de poner la proa al Este, caminaba en forma de cortar el camino del Saint-Enoch.

—¡Vamos… quiere acercarse a nosotros para reclamar su parte de ballena! Pues bien; no tendrá ni una punta de la cola —exclamó Romain Allotte.

La tripulación repitió lo dicho por el teniente. Si el Repton venía a atacar al Saint-Enoch, se le respondería como convenía, a tiros y hachazos.

Eran las seis y algunos minutos. El sol declinaba rápidamente hacia el horizonte. El mar seguía libre de brumas en la parte donde soplaba el viento. No se perdía ni uno solo de los movimientos del Repton, que avanzaba con velocidad media. Si no cambiaba su dirección antes de media hora, estaría bordo a bordo con el Saint-Enoch.

En previsión de un ataque, se dio la orden de preparar las armas.

Se cargaron los dos pedreros, de los que generalmente van armados los balleneros. Si el capitán King enviaba algunas balas de cinco o seis libras, el capitán Bourcart contestaría en la misma forma.

Encontrábase el Repton a unos tres cuartos de milla, cuando el estado del mar se modificó repentinamente, sin cambio alguno en las condiciones atmosféricas. Ni el viento había aumentado, ni el cielo aparecía más cargado. Ninguna amenazadora nube se levantaba en el horizonte. Calma absoluta en las altas y bajas zonas del espacio. El fenómeno extraordinario que se preparaba debía, en efecto, localizarse en aquella parte del Océano.

Repentinamente y entre horribles mugidos, cuya naturaleza y causa nadie reconoció a bordo del Saint-Enoch, el mar se agitó violentamente, se cubrió de espuma, se desniveló como si una erupción submarina hubiese conmovido sus última profundidades.

Sucedía esto precisamente en la parte que el ballenero inglés se encontraba, mientras que el ballenero francés no experimentaba aún los efectos de aquella inexplicable agitación.

El capitán Bourcart y sus compañeros, sorprendidos, observaban el Repton, y lo que vieron cambió su sorpresa en horrible espanto.

El Repton se levantó sobre el lomo de la gigantesca ola, para desaparecer tras el a. De aquella ola saltaban poderosos chorros de agua, como hubiera podido escapar de los agujeros de los oídos de un gigantesco monstruo, cuya cabeza hubiera estado bajo el navío, y cuya cola golpease el mar a medio cable, o sea cerca de cien metros.

Cuando el navío reapareció, estaba en deplorable estado: su arboladura abajo, su aparejo roto, su casco volcado sobre babor y asaltado por formidables olas.

Un minuto después, tras rodar una última vez sobre la monstruosa ola, se hundió en los abismos del Pacífico.

El capitán Bourcart, los oficiales y la tripulación lanzaron un grito de horror, estupefactos en presencia de aquel inexplicable y espantoso cataclismo.

¿Habían perecido todos los tripulantes del Repton? ¿No habían podido huir algunos en las piraguas? ¿Podría salvarse a alguno de aquellos desventurados antes que llegara la noche?

Olvidóse todo rencor y antipatía… Había que cumplir un deber de humanidad… Se cumpliría.

—¡Al mar las piraguas! —ordenó el capitán Bourcart.

Desde la desaparición del Repton apenas habían transcurrido dos minutos, y aún era tiempo de socorrer a los supervivientes del naufragio.

Repentinamente, y antes de que las piraguas hubieran sido dispuestas, un choque, no muy rudo, se efectuó. El Saint-Enoch, levantado siete u ocho pulgadas por la popa, como si hubiera chocado en un escollo, se inclinó sobre estribor y quedó inmóvil.