Doble golpe

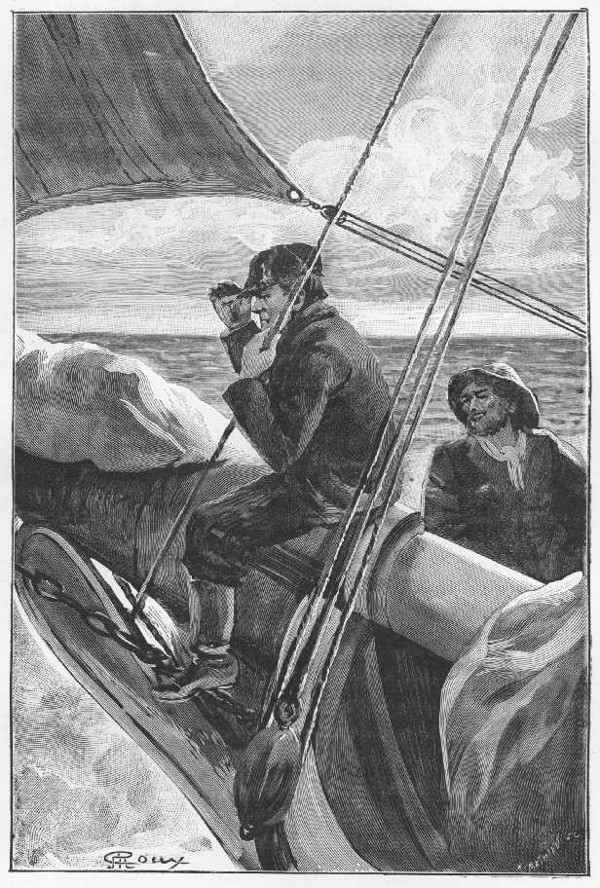

Mientras los dos navíos se dirigían a alta mar, a seis o siete cables uno de otro, las aguas fueron vigiladas con tanta atención como inquietud. Verdad que habían transcurrido más de cuarenta y ocho horas, y desde el presuroso regreso de los pescadores kamtchadales, la tranquilidad de la bahía no se había alterado; pero el terror de los habitantes de Petropavlosk no debía calmarse en mucho tiempo. El invierno no les defendería del monstruo, pues en la bahía de Avatcha jamás se forman hielos.

Además, aunque se congelase, por poco apto que fuera el monstruo para moverse en tierra como en el mar, el pueblo no estaría a cubierto de sus ataques.

Lo cierto es que los tripulantes del Saint-Enoch nada vieron de sospechoso, y sin duda lo, mismo sucedió a los del Repton.

Los catalejos fueron enfocados a todos los puntos del horizonte y del litoral. Ni una sola vez la superficie del mar reveló agitación interior. Al soplo de la brisa, el mar se hinchaba en anchas olas, que apenas reventaban en alta mar.

El Saint-Enoch y el Repton llevaban velas altas y bajas, amuras a babor. El capitán Bourcart se encontraba a barlovento del capitán King, y no tardó en aumentar la distancia que separaba a los dos navíos.

Al salir de la bahía, el mar se presentaba completamente desierto. Ni humaredas ni velas en el horizonte. Probablemente transcurrirían muchas semanas antes que los pescadores de la bahía de Avatcha se arriesgasen fuera. ¡Y quién sabe si aquellos parajes del Norte del Pacífico no estarían abandonados todo el invierno!

Transcurrieron tres días sin que ocurriese incidente digno de ser mencionado. Los vigías del Saint-Enoch no advirtieron nada que indicase la presencia del gigante oceánico que tanto espanto causaba en Petropavlosk. Y, no obstante, la guardia era buena: tres arponeros en las barras del palo mayor, del palo de trinquete y del mástil de mesana.

Pero si la gran serpiente de mar no se mostró, Bourcart no tuvo ocasión de ordenar que se preparasen las piraguas. Ni cachalotes ni ballenas, y de aquí que la tripulación se disgustase al advertir que los resultados de aquella segunda campaña serían nulos.

—¡En verdad que todo esto es inexplicable! —no cesaba de repetir el capitán Bourcart—. Hay algo que no se me alcanza. En esta época, y en el Norte del Pacífico, los cetáceos abundan, y se les pesca hasta mediados de noviembre… No vemos ni uno…, y como si hubiesen también huido de estos parajes, no hay más balleneros que ballenas…

—Sin embargo —hacía observar el doctor Filhiol—, si los cetáceos no están aquí estarán en otra parte, pues supongo que no pensará usted que la especie ha desaparecido.

—¡A no ser que el monstruo los haya devorado a todos!—respondió el teniente Allotte.

—A fe mía —dijo el doctor Filhiol— que al abandonar a Petropavlosk, yo no creía en la existencia de ese animal extraordinario, y ahora… tampoco creo… Los pescadores han sido juguete de una ilusión…

Habrán visto algún pulpo en la superficie de las aguas, y su espanto le habrá dado proporciones gigantescas… ¡Una serpiente de mar de trescientos pies de largo, es una leyenda propia para ser enviada al antiguo Constitucional!

Sin embargo, no era ésta la opinión a bordo del Saint-Enoch. Los grumetes, la mayoría de los marineros, escuchaban al tonelero, que les espantaba de continuo con sus historias, capaces de erizar los cabellos en la cabeza de los calvos, como le decía el carpintero Ferut. Pero a fuerza de no ver nada, ¿no se acabaría por no creer nada?

Juan María Cabidoulin no se rendía. En su opinión, los pescadores de Petropavlosk no se habían engañado. El monstruo marino existía en la realidad y no en la imaginación de aquellas pobres gentes. El tonelero no había tenido necesidad de aquel nuevo encuentro para estar convencido, y a las bromas que se, le dirigieron respondió:

—Aunque el Saint-Enoch no encontrara al animal en su camino, esto no cambiaría la esencia de las cosas. Los kamtchadales le han visto; otros le verán. Yo estoy seguro que nosotros mismos…

—¿Cuándo? —preguntó el contramaestre Ollive.

—Más pronto de lo que piensas —respondió el tonelero—, y para nuestra desgracia.

—Te apuesto una botella de aguardiente a que no vemos ni la cola de tu serpiente antes de la llegada del Saint-Enoch a Vancouver.

—Puedes apostar dos…, tres…, media docena.

—¿Por qué?

—Porque no tendrás que pagarlas ni en Victoria ni en otra parte.

Y la respuesta del obstinado Juan María Cabidoulin significaba que el Saint-Enoch no volvería de su último viaje.

En la mañana del 13 de octubre, los dos navíos se perdieron de vista. Desde hacía veinticuatro horas no seguían la misma dirección, encontrándose el Repton más alto en latitud.

El tiempo era bueno y la mar bel a. El viento variaba del SO. al NO. y era por tanto muy favorable para aquella navegación hacia las tierras de América. Las observaciones del capitán Bourcart le indicaba estar a cuatrocientas leguas del litoral asiático, es decir, en un tercio de la travesía.

El Pacífico estaba completamente desierto desde que el ballenero inglés se dirigía hacia el Norte. Tan lejos como podía llegar la vista, nada aparecía en toda la extensión de las aguas. Los pájaros de mayor vuelo no se alejaban a tanta distancia de la costa.

Si el viento se mantenía, el Saint-Enoch no tardaría en encontrarse ante las Aleutinas.

Era de notar que, desde la partida, en las redes echadas no caía pescado alguno. El alimento se reducía, pues, a las provisiones de a bordo. Sin embargo, generalmente en aquella parte del Océano los navíos hacen buena pesca: bonito, congrios, ángeles, doradas y otros. Ahora parecía que todo animal vivo había huido de aquellos sitios. Por lo demás, los vigías no señalaban la presencia de un animal excepcional por su forma o sus dimensiones, que seguramente no hubiera escapado a los vigilantes ojos de Juan María Cabidoulin. Sentado en el armazón del bauprés, con la mano puesta sobre los ojos para ver mejor, siempre en observación, ni aun respondía al que le dirigía la palabra. Lo que los marineros le oían murmurar entre dientes era para él solo, no para los demás, que no le entendían.

El día 13, a las tres de la tarde, con extrema sorpresa de los oficiales, el vigía gritó:

—¡Ballena por estribor!

El arponero Durut acababa de percibir un cetáceo.

En efecto, en dirección Nordeste una masa negruzca se balanceaba al impulso de las olas.

Inmediatamente todos dirigieron sus catalejos hacia la masa en cuestión.

¿Se había engañado el arponero? ¿Se trataba de una ballena o del casco de un navío naufragado? De una y otra parte se cambiaron estas palabras:

—Sí, es una ballena —dijo el teniente Allotte—; está completamente inmóvil.

—Tal vez —respondió Coquebert— se prepara a sumergirse en el agua.

—A no ser que esté dormida —dijo Heurtaux.

—En todo caso, si el capitán quiere, sepamos lo que es —añadió Allotte.

Bourcart no respondió, y con el catalejo ante los ojos no cesaba de observar al animal.

Junto a él, el doctor Filhiol miraba con igual atención, y acabó por decir:

—Es fácil que se trate de una ballena muerta, como ya hemos encontrado alguna.

—¿Muerta? —exclamó Allotte.

—Y hasta es fácil que no sea una ballena —añadió el capitán Bourcart.

—¿Pues qué, entonces? —preguntó el teniente Coquebert.

—Un navío abandonado… Restos de un naufragio.

Difícil era asegurar nada, pues la masa flotaba a seis millas del Saint-Enoch.

—¿Capitán?… —preguntó el teniente Allotte.

—Si —respondió Bourcart que comprendía la impaciencia del joven oficial.

Y ordenó poner la proa al Nordeste. Antes de las cuatro el Saint-Enoch no estaba más que a media hora de distancia.

Imposible engañarse: no era un casco de navío, sino un cetáceo de gran tamaño, y del que aún no podía asegurarse si estaba muerto o vivo.

Heurtaux apartó el catalejo de sus ojos, y dijo:

—Si esa ballena está dormida, poco trabajo nos costará herirla.

Las piraguas del segundo y de los dos tenientes se dirigieron hacia el animal. Si estaba vivo, se le daría caza; si muerto, se le remolcaría al Saint-Enoch. Seguramente suministraría aceite para llenar cien barriles, pues Bourcart rara vez había encontrado otro de igual tamaño.

Las tres embarcaciones desamarraron, mientras el Saint-Enoch se ponía al pairo. Aquel a vez los oficiales, dejando a un lado el amor propio, no pensaron adelantarse el uno al otro. Con las velas izadas, las piraguas marcharon unidas, y no armaron los remos hasta un cuarto de milla antes de llegar a la ballena. Entonces se separaron en forma de cortarle el camino si pretendía huir.

Tantas precauciones no eran necesarias. El segundo gritó:

—¡No hay que temer que huya o se sumerja! …

—¡Ni que se despierte! —añadió el teniente Coquebert—. Está muerta.

—Decididamente —dijo Romain Allotte—, en estos parajes no hay más que ballenas reventadas.

—De todos modos, amarrémosla, pues el animal vale la pena.

Era una enorme ballena, que no parecía hallarse en estado de descomposición, y su muerte no debía provenir de más de veinticuatro horas. De aquella masa flotante no se desprendían fétidas emanaciones.

Por desgracia, cuando las piraguas dieron la vuelta en torno del animal, vieron que tenía una ancha herida en el costado izquierdo.

Las entrañas flotaban en la superficie del agua. Faltaba una parte de la cola. La cabeza presentaba las huellas de un fuerte choque, y la boca abierta estaba desguarnecida de sus ballenas.

—¡Es lástima! —dijo Heurtaux—. Nada podemos aprovechar de este animal.

—¿Vale entonces la pena de remolcarle? —preguntó el teniente Allotte.

—No —respondió el arponero Kardek—; se encuentra en tal estado, que nos dejaríamos la mitad en el camino.

—¡Al Saint-Enoch! — ordenó Heurtaux.

Las tres piraguas se dirigieron hacia el barco, el cual, después de haber puesto al viento sus velas, se aproximaba; así es que pronto estuvieron reunidos.

Cuando el capitán Bourcart oyó el relato del segundo, dijo:

—¿De modo que era una ballena?

—Sí, monsieur Bourcart.

—¿No había sido picado?

—Seguramente no —dijo Heurtaux—. Los arponeros no hacen tales heridas. Parecía más bien haber sido aplastada.

—¿Aplastada… por quién?

Se adivina lo que a esta pregunta hubiera respondido Juan María Cabidoulin. Tenía, pues, razón contra todos, y aquellos parajes eran devastados por monstruos marinos de dimensiones extraordinarias y prodigioso vigor.

La navegación continuó, y no era del tiempo de lo que Bourcart podía quejarse. Jamás travesía alguna fue más favorecida por el viento, y el a sería de corta duración. Si las condiciones atmosféricas no se modificaban, el Saint-Enoch para regresar a Vancouver no emplearía más que tres cuartas partes del tiempo empleado en ir a las Kouriles. Si la pesca hubiera sido buena en aquellos parajes, hubiera llegado en buena época para colocar su aceite en el mercado de Victoria.

Por desgracia, la campaña no había sido fructífera ni en el mar de Okhotsk ni desde la partida de Petropavlosk. Los marineros no habían encendido la caldera una sola vez, y las dos terceras partes de los barriles continuaban vacíos.

Preciso era hacer buen corazón contra mala fortuna; resignarse con la esperanza de que dentro de algunos meses se indemnizarían en los parajes de Nueva Zelandia.

Esto es lo que el contramaestre repetía, a los grumetes que carecían de la experiencia de los marineros:

—¡Muchachos, éste es el oficio! Un año se obtienen buenos resultados, otro no, y no hay que asustarse ni perder la confianza.

No son las ballenas las que corren tras el navío, sino éste tras las ballenas; y cuando el as se escapan, el toque está en saberlas buscar. ¡Haced, pues, provisión de paciencia y esperad!

Palabras sabias, y era mejor escuchar al contramaestre que a Cabidoulin, con el que el primero terminaba invariablemente las conversaciones, diciendo:

—¿Va la botella de aguardiente?

—Va —respondía el otro.

Realmente parecía que los hechos daban la razón a Juan María Cabidoulin. Si el Saint-Enoch no encontró ninguna ballena, por lo menos vio en la superficie del mar restos de piraguas, de cascos de navío. Y lo más notable era que los tales barcos parecían haber perecido en choques. Si habían sido abandonados por sus tripulantes, es que no podían sostenerse en el mar.

El 20 de octubre la monotonía de aquella travesía fue interrumpida. Al fin se ofrecía al Saint-Enoch ocasión de llenar una parte de sus barriles.

El viento había disminuido desde la víspera, y el capitán Bourcart había ordenado que se estableciesen las velas de los estays y las barrederas. Hermoso sol iluminaba el cielo sin nubes, y el horizonte se dibujaba con singular limpieza en todo su perímetro.

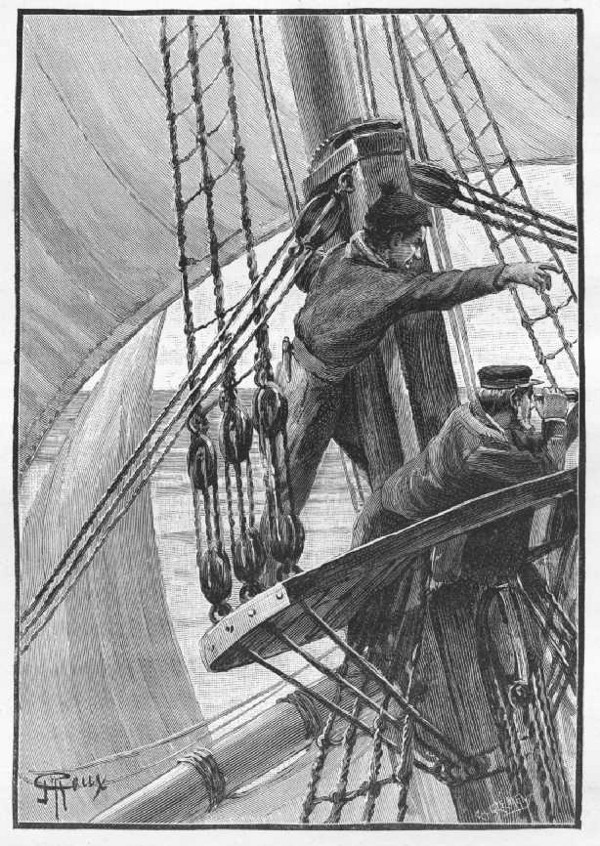

A las tres, el capitán Bourcart, el doctor Filhiol y los oficiales conversaban en la toldilla, cuando resonó este grito, lanzado por Ducrest:

—¡Ballena!… ¡Ballena!

—¿En qué dirección? —le preguntó inmediatamente el contra, maestre.

—A tres millas a sotavento.

Esta vez no era posible la duda, pues en dicha dirección se elevaba un chorro de agua. El animal había subido a la superficie…

Un segundo chorro siguió al primero que Ducrest había advertido.

El teniente Allotte dijo al observarlo:

—¡Esta vez no está muerta!

—No… Ni debe estar herida, pues no arroja sangre… —dijo Heurtaux.

—¡Al mar las tres piraguas! —ordenó el capitán Bourcart.

Jamás se habían ofrecido circunstancias más favorables para dar caza a una ballena: mar tranquila, ligero viento para llenar la vela dé las embarcaciones, y aún varias horas del día permitirían perseguir al animal.

En algunos minutos las piraguas del segundo y de los tenientes estuvieron en el mar con su armamento de costumbre. En la primera embarcaron Heurtaux, Coquebert, Allotte, un marinero para el timón, cuatro a los remos y los arponeros Kardek, Durut y Ducrest en la proa. Rápidamente tomaron la dirección del Noroeste.

Heurtaux recomendó a los dos tenientes que observasen extrema prudencia, pues importaba no espantar a la ballena y sorprenderla.

Parecía ser de gran tamaño, y a veces, el agua, agitada por formidable coletazo, saltaba a gran altura.

El Saint-Enoch, con poco velamen, gavia y trinquete, se aproximaba lentamente.

Las tres piraguas marchaban en línea y bajo expresa recomendación del capitán Bourcart no debían separarse de el a, pues lo mejor era que estuviesen reunidas en el momento de atacar al animal.

Así, pues, el teniente Allotte tuvo que moderar su impaciencia, lo que consiguió no sin trabajo. De vez en cuando Heurtaux se veía obligado a gritarle:

—No tan de prisa, Allotte; no tan de prisa, y permanezca usted en la línea.

Cuando la ballena fue vista, emergía a unas tres millas del navío; distancia que las embarcaciones recorrieron en una escasa media hora.

Entonces las velas fueron recogidas y los mástiles colocados bajo los bancos a fin de que no estorbaran la maniobra. Cada arponero tenía a su disposición dos arpones. Las lanzas bien afiladas y las layas bien aguzadas estaban al alcance de la mano. Se aseguraron de que los sedales no se enredarían y serían fácilmente arrollados en el montante fijado tras el combés.

El animal era una ballena de veintiocho a veintinueve metros, de la especie de los culammaks, y que debía pesar cerca de diez toneladas.

No daba señales de inquietud, dejándose balancear por las olas.

Cabidoulin hubiese declarado que de él se sacarían doscientos barriles de aceite, como mínimo.

Las tres piraguas, una sobre cada lado del animal, y detrás la otra, dispuesta a dirigirse a la derecha o a la izquierda, según las circunstancias lo exigieran, llegaron sin producir alarma en la ballena.

Durut y Ducrest, en pie sobre el combés, balanceaban el arpón esperando el momento de lanzarlo contra la ballena en forma de herirla mortalmente. Si era herida de un doble golpe, su captura sería cierta. En caso de que uno de los sedales se rompiese, se la sujetaría con el otro sin temor de perderla durante la zambullida.

Pero en el momento en que la piragua del teniente Allotte iba a acercarse, el animal, antes que el arponero le hubiera lanzado el arpón, se volvió bruscamente a riesgo de aplastar la barca, y en seguida se hundió, después de haber dado tan violento coletazo que el agua saltó a veinte metros.

Los marineros gritaron

—¡Bestia de Satanás!

—¡Ni un mal lanzazo lleva!

—¿Cuándo subirá?

—¿Dónde subirá?

No sucedería esto antes de media hora, que era el tiempo que había transcurrido desde su primer resoplido.

Tras el tumultuoso remolino producido por el coletazo, el mar recobró su calma. Las tres piraguas se reunieron. Heurtaux y los dos tenientes estaban resueltos a no abandonar tan buena presa.

Ahora era preciso esperar a que el culammak reapareciese. De desear era que se levantase a sotavento, a fin de que las piraguas pudiesen perseguirle a remo y a la vela.

Ningún otro cetáceo se mostraba en aquellos parajes.

Eran más de las cuatro cuando la ballena apareció de nuevo. En el mismo instante lanzó dos chorros de agua que silbaron como metralla.

Sólo una media milla la separaba a sotavento de las piraguas.

—¡Izad las velas, armad los remos!… —gritó Heurtaux.

Un momento después las piraguas iban en la dirección indicada.

Entretanto el animal continuaba alejándose hacia el Noroeste, nadando con cierta velocidad; mas como el viento había aumentado, las piraguas se iban acercando a aquél.

Por su parte el capitán Bourcart, temeroso de que fueran arrastrados muy lejos, hizo orientar las velas con objeto de no perderles de vista. El camino que hiciera hacia el Noroeste economizaría tiempo y fatiga, cuando las embarcaciones procurasen regresar a bordo llevando al animal remolcado.

La ballena seguía huyendo, y los arponeros no lograban acercarse lo bastante para herirla.

Verdad que las piraguas, reducidas a los remos, no hubieran podido sostener mucho tiempo aquella velocidad; pero, por suerte, el viento fue en su ayuda y el mar se prestaba a una rápida marcha. Sin embargo, ¿la llegada de la noche no obligaría a Heurtaux y a sus hombres a volver a bordo? No tenían víveres para aguantar hasta el siguiente día, y si la ballena no había sido amarrada al caer el día, preciso sería renunciar a continuar la caza.

Parecía que así había de suceder, puesto que ya eran cerca de las seis y media. En este instante el arponero Durut gritó:

—¡Navío por la proa!

Heurtaux se irguió. Los tenientes Coquebert y Allotte buscaron con la mirada el navío señalado.

Un tres mástiles, cerrado con el viento cuanto era posible, acercaba de aparecer a cuatro millas de distancia en dirección Noroeste. No admitía duda que era un ballenero. Tal vez sus vigías habían visto al culammak que se encontraba a mitad de camino entre las piraguas y él.

De repente, Romain Allotte exclamó, bajando su catalejo:

—Es el Repton…

—¡Sí…, el Repton! —respondió Heurtaux—. Parece querer cortarnos el camino.

—¡Con sus amuras a babor! —añadió Yves Coquebert.

—¡Es que quiere venir a saludarnos! —respondió irónicamente Allotte.

Ocho días habían transcurrido desde que el barco inglés y el barco francés se habían separado después de abandonar juntos Petropavlosk.

El Repton había puesto la proa más al Norte, probablemente con la intención de ganar el mar de Behring, y ahora reaparecía sin haber doblado las extremas puntas de las islas Aleutinas.

¿El capitán King intentaba correr también tras el animal que las piraguas del Saint-Enoch perseguían desde hacía tres horas largas?

De el o se tuvo la certeza cuando el arponero Kardek dijo a Heurtaux:

—Echan sus piraguas al mar…

—Evidentemente es para amarrar la ballena —dijo Coquebert.

—¡No lo harán! —respondió resueltamente Romain Allotte.

Y todos sus compañeros, como era de esperar, le hicieron coro.

Entretanto, y aunque la noche empezaba a caer, las piraguas del Repton se dirigían a toda velocidad hacia el sitio en que se encontraba la ballena, ahora inmóvil y como si vacilase en huir al Este o al Oeste. Los marineros del Saint-Enoch también forzaban los remos para adelantarse a los otros; pero como el viento había caído, fue preciso recoger las velas.

—¡Animo… ánimo! —repetían Heurtaux y los tenientes, estimulando a sus hombres con la voz y con el gesto.

La distancia que habían de franquear unos y otros era casi la misma, siendo de presumir que las piraguas llegarían junto al animal al mismo tiempo, a menos que no desapareciese en nueva zambullida.

No hay que decir que ya no se trataba de permanecer en la misma línea, como Heurtaux había ordenado. Cada piragua corría por cuenta propia. Como de costumbre, el teniente Allotte iba delante, y no cesaba de repetir:

—¡Animo!… ¡Animo, hijos míos!

Por su parte los ingleses avanzaban rápidamente, y la ballena tendía a aproximarse a ellos…

Antes de diez minutos la cuestión quedaría resuelta: o el animal sería herido o desaparecería bajo las aguas.

Al fin las seis piraguas se encontraron frente a frente, a menos de un cable de distancia. ¿Qué sucedería, dada la excitación de los tripulantes?

—¡Esa bestia quiere llevar su aceite a los ingleses! —exclamó uno de los marineros de la piragua de Coquebert, viéndola evolucionar hacia el Repton.

No: cuando las piraguas no estaban más que a cien pies, la ballena se detuvo. A fin de escapar con más seguridad, tal vez se preparaba a sumergirse en el agua.

En aquel momento Ducrest, de la piragua de Allotte, blandió el arpón y lo lanzó, en tanto que el arponero de la piragua, Strok, del Repton, lanzaba el suyo.

La ballena fue herida. Lanzó un chorro de sangre, agitó la mar con un último coletazo y, después de ponerse vientre arriba, quedó inmóvil.

Pero en aquel doble golpe, ¿cuál de los dos arponeros la había herido mortalmente?